近畿

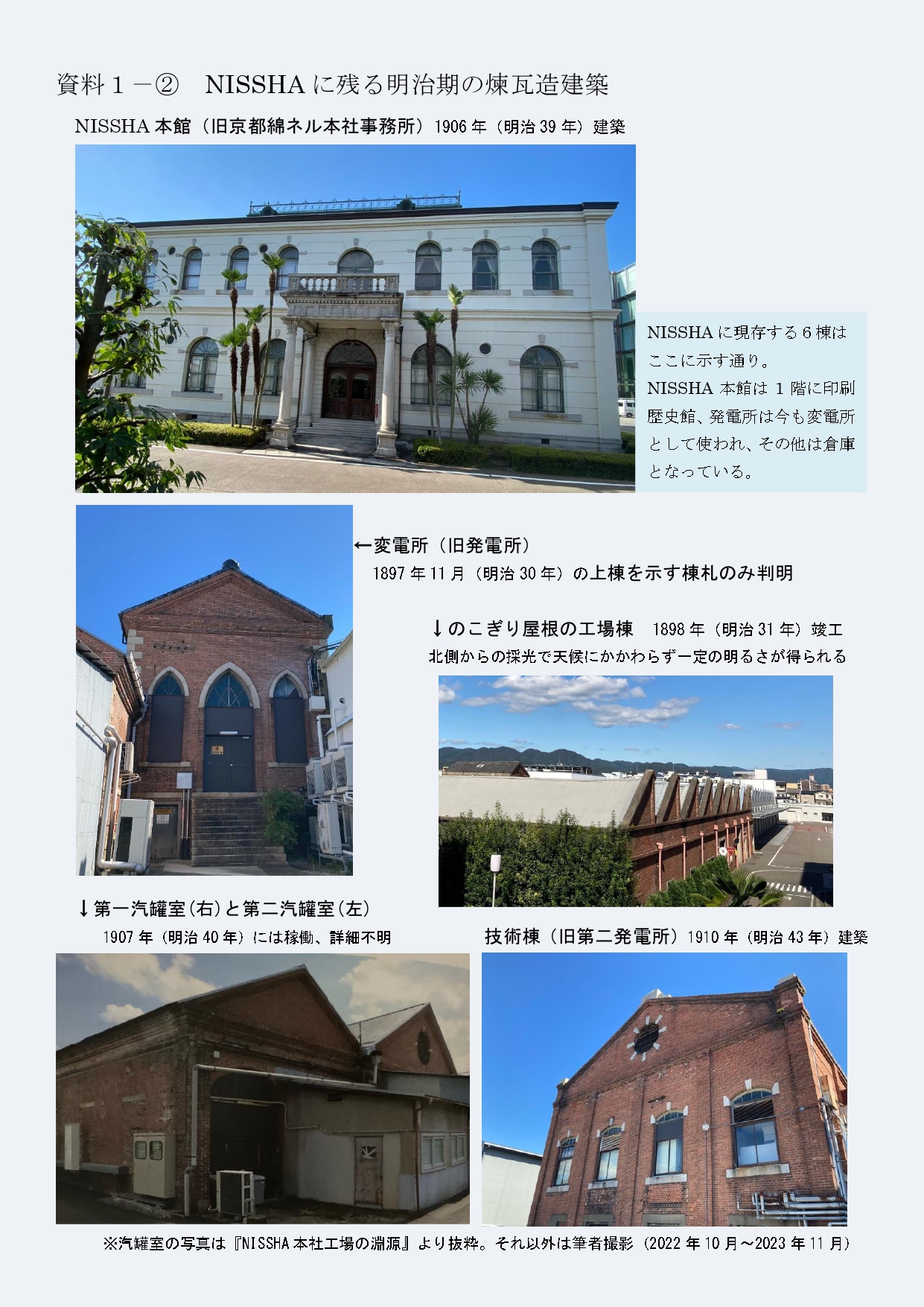

NISSHA本館 ―明治期煉瓦造建築の保存と活用-

はじめに 明治期の京都では、近代化を目指していくつかの紡績工場がつくられた。[註1]「京都綿ネル株式会社」(以下、京都綿ネル)の煉瓦造建築群は、現在NISSHA株式会...

お地蔵さんのあるまち京都~小さな石仏とその祠はまちの姿にどのような影響を与えているか~

筆者の住む京都市は多くの観光客が訪れる町である。2023年は4年ぶりに多くの観光客が戻ってきた。(注1)人々は観光地として有名どころの金閣寺や清水寺、嵯峨野嵐山...

芸術祭で地域イノベーション~亀山トリエンナーレの可能性~

はじめに 日本はもとより世界中で行われている芸術祭(1)は現代アートを主な内容とする展示会である。海外では旬のアーティストを紹介することを目的として開催されてき...

民俗芸能の伝承に関わる一考察 ―奈良市上深川・八柱神社の神事芸能「題目立」を通して―

昨今の日本社会において頻繁に聞かれる言葉に「絆」「繋がる」などがある。これらの言葉は、人と人のつながりを意味する場面に使われることが多い。これは、翻ってわが国...

和泉市軟質ガラスの光の行先

1、はじめに 人類が初めて創り出した素材であるガラスの歴史は、世界最古の文明、メソポタミア文明にまで遡る。貴重なラピスラズリやトルコ石の代替品としての利用に歴...

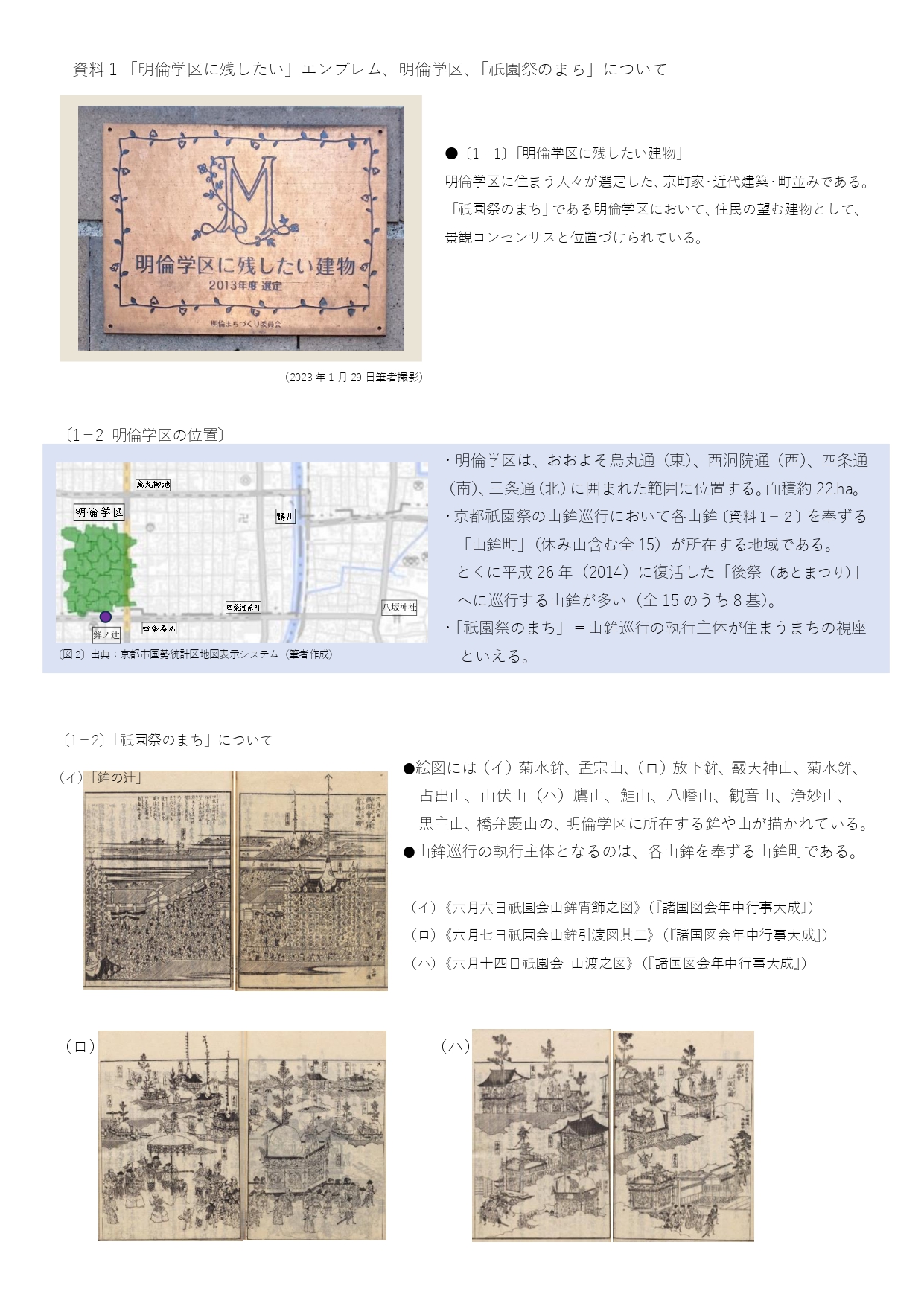

観察からはじまるデザインとまちをつくる共感―「明倫学区に残したい建物」を事例として―

はじめに まちへの共感はどのように形成され、共感から新たな価値を付与された建物は、まちとどのようにかかわっているのだろうか。京都市中京区に位置する明倫学区は、...

世界へ警鐘を鳴らし続ける太陽の塔

1.はじめに 大阪府吹田市にある万博記念公園内にそびえ立つ70メートルの太陽の塔(写真1)(写真2)。人間が手を広げているようにも見える塔の正面には現在を表す「...

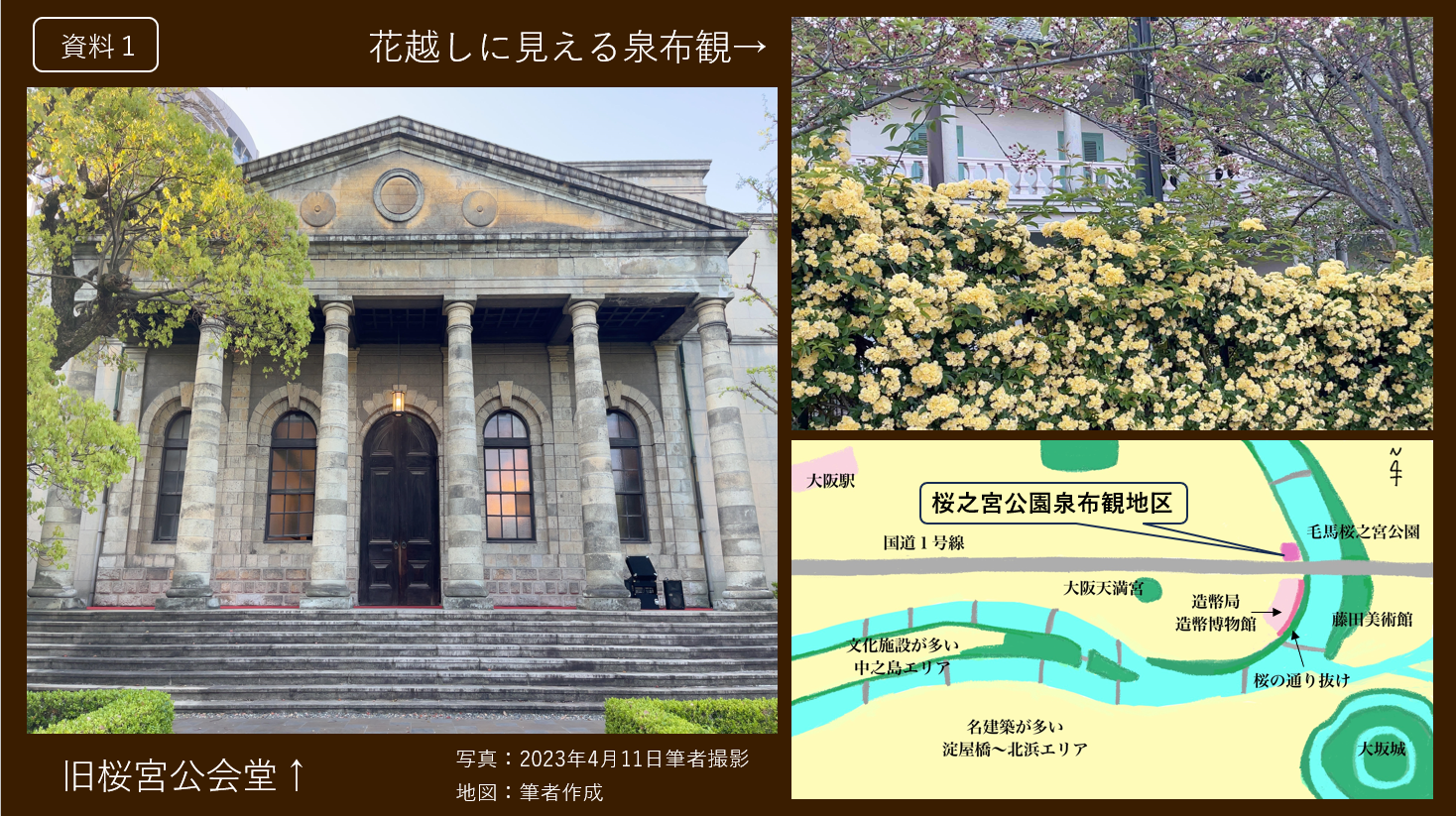

お雇い外国人ウォートルス設計の建築が残る「桜之宮公園泉布観地区」の空間デザイン

はじめに 水都と呼ばれる大阪を水運により発展させてきた大川の川沿いには、4.2㎞に渡り桜の名所でもある毛馬桜之宮公園が広がっている。「桜之宮公園泉布観地区〔資料...

熊谷和徳が開くタップ・ダンスの未来

1:基本データと歴史的背景 今回私が卒業研究として取り上げたいのは、タップ・ダンサー熊谷和徳の芸術・創作活動である。 熊谷和徳は、現在46歳の日本を代表するタッ...

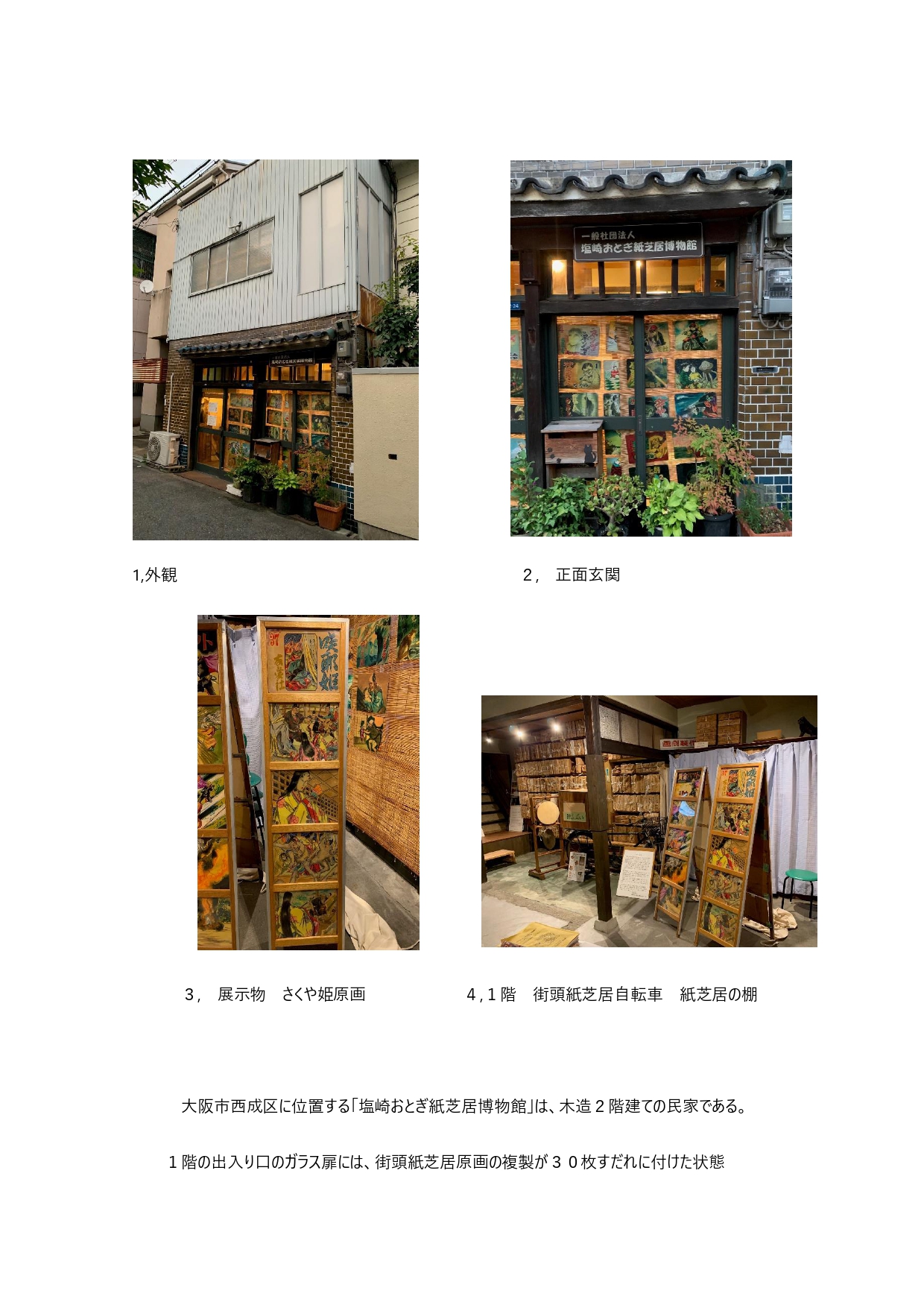

街頭紙芝居の価値と歴史を未来につなぐ ~塩崎おとぎ紙芝居博物館~

1、はじめに 街頭紙芝居とは「街頭」で「原画」を使用し演じられた紙芝居で、自転車の荷台に水あめなどのお菓子が入った引き出しのついた箪笥のような舞台を使用し、路...