京都の新しい和菓子づくり

―月3日しか開かない和菓子店の事例から―

1.事例の何について評価しようとしているのか

京都紫竹にある和菓子店青洋(以下「青洋」という)の店頭販売は、月に3日間のみである。老舗がひしめく京都で、インディーズとも呼べる新しい和菓子づくりが近年見られる。その一翼である青洋は、従来の和菓子店と比べてどのような特筆できる価値を持つのであろうか。本稿は、青洋のプロダクトおよび食文化について評価し、文化資産としての価値を考察するものである。

2.基本データ

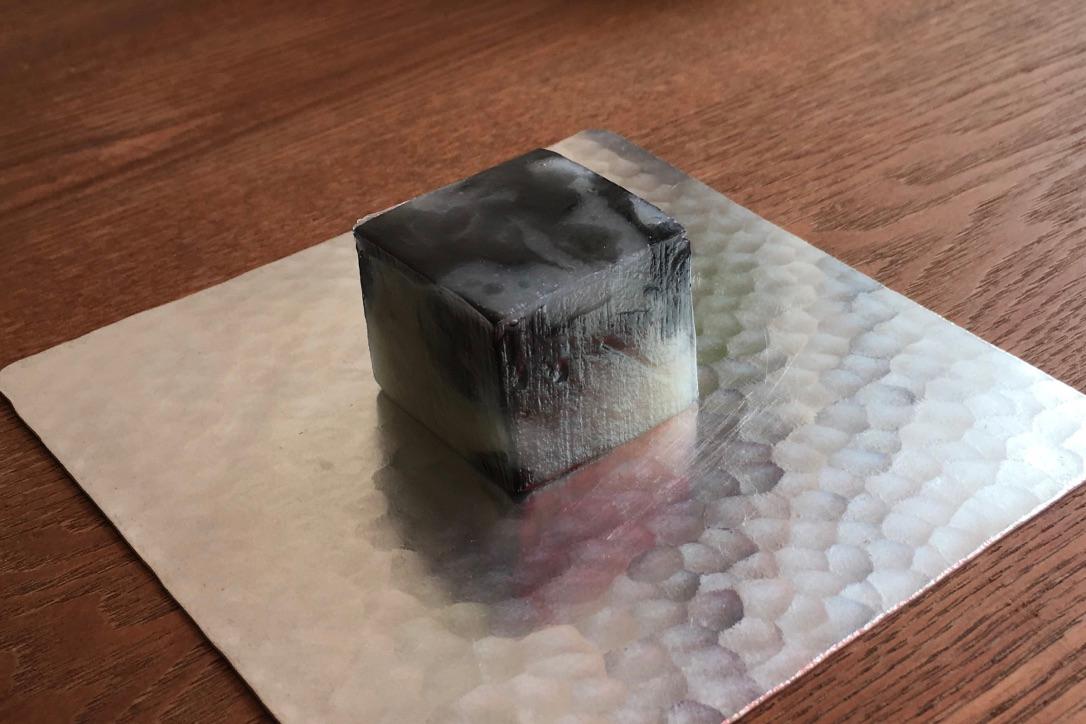

名 称:和菓子店青洋(わがしみせせいよう)[写真1~4]

創 業:2012年3月

所在地:京都市北区紫竹西野山町54-1

店 主:青山洋子

商 品:上菓子(生菓子6種、干菓子他3種)

青洋の店主、青山洋子氏は大学で美術を学んだ後、製菓専門学校を経て約10年間老松で修行を積んだ[1]。当時から個展[2]を開き、斬新な和菓子づくりへの志向が見られた。2012年に現所在地で青洋の店舗兼工房を構え、企画から手仕事での製菓、販売までのすべてを青山氏1人で手がけている。受注生産は随時行うが、店頭での販売は月に3日間(第4週の金土日)のみである。販売日には、季節や素材についての会話を交わしながら、菓子を選ぶ客で賑わいができている。客の約半数はリピーターで、毎月必ず来店するファンも多い[3]。

3.歴史的背景

青洋がつくる和菓子は、上菓子と呼ばれる種類である。上菓子はこなし[4]に代表される練物が中心で、細工には高度な技巧を要する。古典文学や花鳥風月の季節にちなんだ主題を持ち、それを意匠と菓銘(菓子の名前)で表現するのが上菓子の一般的な特徴である。江戸時代に上菓子が生まれた背景には、経済成長による白砂糖の輸入増や社会の安定等がある。上菓子は支配層の茶会等でのもてなしに使われたため、御所や公家の需要があり、茶道の中心地である京都で発達した。

現在まで、京都の老舗和菓子店の多くは旧套墨守することなく、新しい菓子をつくりだしてきた[5]。しかし、本流である上菓子が茶席での要件を備えていることには変わりない。一方、老舗や大資本からは独立した、いわばインディーズ的な和菓子づくりが近年京都で見られるようになった。それは、食文化や職業観の変化、小商いへの関心が要因として考えられる[6]。嚆矢となったのは、2006年結成の「和菓子創作ユニット」日菓である[7]。円形の1/4が欠けた「3時ようかん」等、和菓子の面白さを伝える活動で、全国誌にも多数掲載された[8]。その後、日菓と同様に上菓子と手仕事を基本とする、聚洸、UCHU wagashi、青洋、御菓子丸が創業し、様々なアプローチで和菓子の可能性を追求している。常にその時代に好まれる菓子を模索し、生き残ってきたのも和菓子の一面である。青洋は「現代の生活スタイルに合う」[9]ことを標榜しているように、プロダクトと食文化の新しさが特筆できる。

4.評価(特筆できる価値)

4-1.プロダクト

青洋の特筆できる価値は、プロダクトの新しさである。触覚および聴覚への品質を重視していることが、従来の和菓子と比較して斬新である。この点を評価する。

和菓子の特徴を虎屋の黒川光朝氏は「五感の芸術」[10]と表現している。つまり、視覚、味覚、嗅覚、触覚(食感)に加えて、菓銘を聞く聴覚の五感で楽しむ菓子という意味である。そこで、青洋の上菓子「雨香る」と全国ブランドである虎屋の同「水仙紅葉重」を5つの感覚ごとに分けて比較した[表]。その結果、青洋の「雨香る」は、食感を重視していることがわかる。「雨香る」は春の雨を主題とし、球形の羽二重製で、しっとりとした白小豆の餡に艶やかな春雨を合わせている。虎屋の「水仙紅葉重」をはじめ一般的な上菓子は、茶席で濃茶や薄茶を美味しくいただくことを第一としているため、口中での溶解が早いようにつくられている[11]。ところが、青洋「雨香る」は和菓子の素材として珍しい春雨を使い、口溶けよりも食感の意外性を優先した、新しい上菓子をつくりだしている。青洋では他にも、スナップえんどうやかいわれ大根、春菊等を使用して、新しい食感への挑戦が見られる[図1]。

さらに、「雨香る」の重要な点は、食感と菓銘とが連携することである。この菓子を味わうとき、独特の食感から口中で食材の春雨をすぐに感じ取ることができる。そこに菓銘が重なり、春の雨という主題が腑に落ちる。通常、上菓子は意匠と菓銘とで主題を表現する。たとえば虎屋「水仙紅葉重」は、葛から透ける、紅・黄の染め分けと菓銘の紅葉重[12]とで主題の秋に合点がいく。また、日菓は「くすっと笑ったり、おおっと感心したり。詩のような、川柳のような」[13]主題が注目されたが、その表現は意匠と菓銘とで完結する正統なものであった。「雨香る」のような食感と菓銘との連携は青洋の菓子のなかでも珍しく、斬新な試みである。

4-2.食文化

青洋における菓子の消費にはイベント性があり、食文化として新しい価値をつくりつつある。この点が従来の和菓子店と比べて特筆できるため、積極的に評価したい。

青洋の菓子はすべて新作で定番がなく、次月以降、二度と同じ菓子が店頭に並ぶことはない。それは、ほぼリアルタイム(販売日直前の1ヶ月間)で、青山氏が発見した季節を菓子の主題としているからである。例示すると、信号待ちで見た糸のような月や、急に迫り来る黒雲と雷轟、盛夏のタオル、あるいは、旅行で訪れたセブ島の風景があり、SNS写真の被写体を彷彿させる[図2]。青山氏が「自分の感性で季節の切り取り方をする」[14]と言うように、季節感を古典や故事に求める従来の上菓子とは、主題の切り口が大きく異なる。

青洋の店頭販売は、月に3日間のみである。一般的な和菓子店と比べて極端に少ない。これは、生産能力[15]に端を発しているが、積極的に時間をデザインすることで優れた仕掛けに昇華できている。中西紹一によると時間のデザインとは、「連続的な時の流れを不連続なものとして区切り、それぞれに意味を与えること」[16]である。青洋においては、恒常的に店を開くのではなく、販売日を限定することによって、市のような賑わいと非日常感のあるイベント性を与えている。それにより消費する側は、青山氏の「季節の切り取り方」を追体験して、日常と異なる時間の流れ、多元的時間を感じることができる。「ポリクロニックな文化は、その性質上、人間性を重んじる」[17]とエドワード・ホールが述べているように、多元的時間を毎月定期的に可視化する青洋のイベント性には価値がある。

言うまでもなく、従来の上菓子も季節が主題であるため、多元的時間を有してはいる。しかし青洋は、菓子の主題の切り口や販売日の設定を新たにデザインして、イベント性を持たせることにより、今の時代に広く共感が得られるような、多元的時間の「見える化」をつくっている。

5.今後の展望

青洋の今後の展望について、プロダクトおよび食文化から考察する。

プロダクトでは、感性的な品質へのさらなる取り組みが考えられる。食感への斬新な試みとは異なり、青洋は伝統的な上菓子の味わいを守っている[18]。ところが、御菓子丸の杉山早陽子氏は、従来の上菓子が「全部同じ味」[19]という疑問を持ったことで、新しい和菓子づくりにつなげている。鈴木宗博の言う、和菓子として成立し得る「見えないライン」[20]を尊重しながら、青洋が味覚に対しても新たなプロダクトを検討する意義はある。

食文化としての展望は、ファッションフード[21]を狙わないことである。青洋に限らず、菓子の新しい試みには流行を生む可能性が潜在している。しかし、一過性のファッションフードになることは、品質の変化や過剰投資のリスク、そして築いてきた関係を一変させる恐れもはらんでいる。森崎美穂子は、京都の和菓子店について、「店主の目の届く範囲で商いが行われることが優れた事業所の指標となっている」[22]ことを提示している。それは、京都の和菓子店が長らく存続してきた理由の1つと考えられる。一山当てるのではなく、京都の生態系のなかで、手仕事の継承と持続的な経営を目指すことが重要であろう。

参考文献

【註】

[1]①『京都新聞』(京都新聞社、2016年3月13日、14面)②『日経ウーマンオンライン』(2018年1月25日閲覧)http://wol.nikkeibp.co.jp/article/column/20131211/168921/?P=1

[2]「色を喰らう。」展、2011年2月4日〜9日、SONGBIRD DESIGN STORE.(京都市中京区)

[3]筆者によるインタビュー(2017年12月24日16時、京都市、青洋)

[4]「白餡に小麦粉や山芋を混ぜて蒸し、さらに練ったもの」(社)日本フードライセンス国際境界編『和菓子コーディネーター検定教本2級・3級 (食のプロになろう)』(WAVE出版、2014年、p.66)

[5]①明治の鉄道開通に伴い、土産物として対応した。鈴木勇一郎著『おみやげと鉄道 名物で語る日本近代史』(講談社、2013年、p.55~60)②近年は老舗の暖簾とは別のブランドで現代的な和菓子を展開しているところもある。

[6]①スイーツブームの影響が考えられる。②若年層が文化的価値に着目し、伝統産業を職業として選択している。滋野浩毅著「伝統産業が保有する文化的価値に関する考察--京都市域の伝統産業産地における取組事例をもとに」(『文化経済学』第6巻第3号(通算第26号)、文化経済学会、2009年、p.126)③京都は小商いに適した環境である。鈴木雅矩著『京都の小商い 就職しない生き方ガイド』(三栄書房、2016年)

[7]①日菓著『日菓のしごと 京の和菓子帖』(青幻舎、2013年、p.175)②日菓は2016年に解散した。

[8]『リンネル』2013年5月号、『週間朝日』2013年7/9発売号、『BRUTUS ブルータス』2013年11月1日号、『太陽の地図帖 郷土菓子』、『& Premium』no,1、『天然生活』2014年3月号、『オズマガジン』2014年11月号、『別冊Discover Japan ニッポンの和菓子』等に掲載された。

[9]青洋ホームページ(2018年1月25日最終閲覧)http://wagasiseiyou.com

[10]黒川光朝著『菓子屋のざれ言』(虎屋、1978年、p.86,87)

[11]①鈴木宗康著「茶席の菓子の心遣い」(小林公成編『ビジュアル版お茶人の友6 茶席の菓子』、世界文化社、2006年、p.145,146)②鈴木宗康著「茶の湯菓子とは?」(『淡交』、淡交社、2005年新年号、p.30)③鈴木宗康著『茶菓子の話』(淡交社、1968年、p.16)

[12]平安貴族の衣装の色合わせ「かさね色目」に由来する。水仙は葛製を表す言葉である。虎屋ホームページ(2018年1月25日最終閲覧)

https://www.toraya-group.co.jp/toraya/products/namagashi/suisenmomijigasane/

[13]『SAVVY』(京阪神エルマガジン社、2014年12月号、p.82)

[14]『京都新聞』(京都新聞社、2016年3月13日、14面)

[15]企画や仕込みに時間がかかり「月3日間の販売が精一杯」と青山氏は語っている。筆者によるインタビュー(2017年4月21日11時、京都市、青洋)

[16]中西紹一・早川克美編『時間のデザイン―経験に埋め込まれた構造を読み解く』(京都造形芸術大学 東北芸術工科大学 出版局 藝術学舎、2014年、p.68)

[17]エドワード・T・ホール著、宇波彰訳『文化としての時間』(TBSブリタニカ、1983年、p.72)

[18]素材を和菓子の定石である植物性に限定していることで、伝統的な味わいが守られている。生クリーム、バター、香料、リキュール類は使用しない。筆者によるインタビュー(2017年4月21日11時、京都市、青洋)

[19]『PLAY ON KYOTO』(東アジア文化都市2017京都実行委員会、2017年、p.15)

[20]鈴木宗博は和菓子の意匠について、「ひとつの見えない約束事が暗黙のうちにある」と述べている。「その約束事を越えてしまうと、和菓子や京菓子、そして茶席の菓子にもあてはまらないようなもの」になり、その一線を「見えないライン」と呼んでいる。本稿では味についても同様のラインがあると考えて引用した。鈴木宗博著「茶の湯菓子とは」(『淡交』、淡交社、2015年5月号、p.25)

[21]現代日本の「食べ物まで『新しい』という価値観が支配し、激しいはやりすたりを繰り返している」食品のことである。「節操もなく新しいものを求めてきた日本文化への皮肉と愛をこめ」て名付けられた。畑中三応子著『ファッションフード、あります。 はやりの食べ物クロニクル1970-2010』(紀伊國屋書店、2013年、p.3)

[22]森崎美穂子著「和菓子の文化的特質と社会的意義:工芸論の視角より」(『文化経済学』第12巻第1号(通算第38号)、文化経済学会、2015年、p.62)

【参考文献】

中西紹一・早川克美編『時間のデザイン―経験に埋め込まれた構造を読み解く』(京都造形芸術大学 東北芸術工科大学 出版局 藝術学舎、2014年)

藪光生著『新 和菓子噺』(キクロス出版、2017年)

青木直之著『図説和菓子の今昔』(淡交社、2004年)

『家庭画報』(世界文化社、2017年1月号臨時増刊)

『淡交』(淡交社、2011年4月号)

虎屋文庫編『夏の特別企画「和菓子の歴史」展 第七十三回虎屋文庫資料展』(虎屋文庫、2010年)

山口富蔵著「和菓子の世界」(『世界緑茶協会機関誌「緑茶通信」15号』、世界緑茶協会事務局、2005年)