京都

伝統と現代が交差する日本の”美”京都「櫛まつり」

移り変わりの激しい現代社会で、伝統行事を継続させることは決して簡単なことではない。日本の”美”でもある、伝統と現代の結髪技術を実際に拝見できる、京都...

古都京都の玄関口「京都駅ビル」がもつ高いデザイン性

はじめに 京都駅ビルとは、国際文化観光都市京都の玄関口として、駅・ホテル・商業施設・文化施設・駐車場・広場を備えたターミナルビルである(1)。京都の伝統的な文化...

聴竹居に見る木造モダニズム

はじめに 京都府乙訓郡大山崎町にある聴竹居は、2017年に建築家が建てた昭和の住宅として、はじめて国の重要文化財に指定された。「聴竹居(旧藤井厚二自邸)は,工学的...

京都芸術大学で学びを進める仕組みとその可能性 学びを支えるデザインの考察

筆者は京都芸術大学の学びを支えるシステムに対し、入学当初から「使いにくさ」を感じていた。この感覚は、特に「大学の初学者」にとって顕著であり、学内SNSを通じて他の...

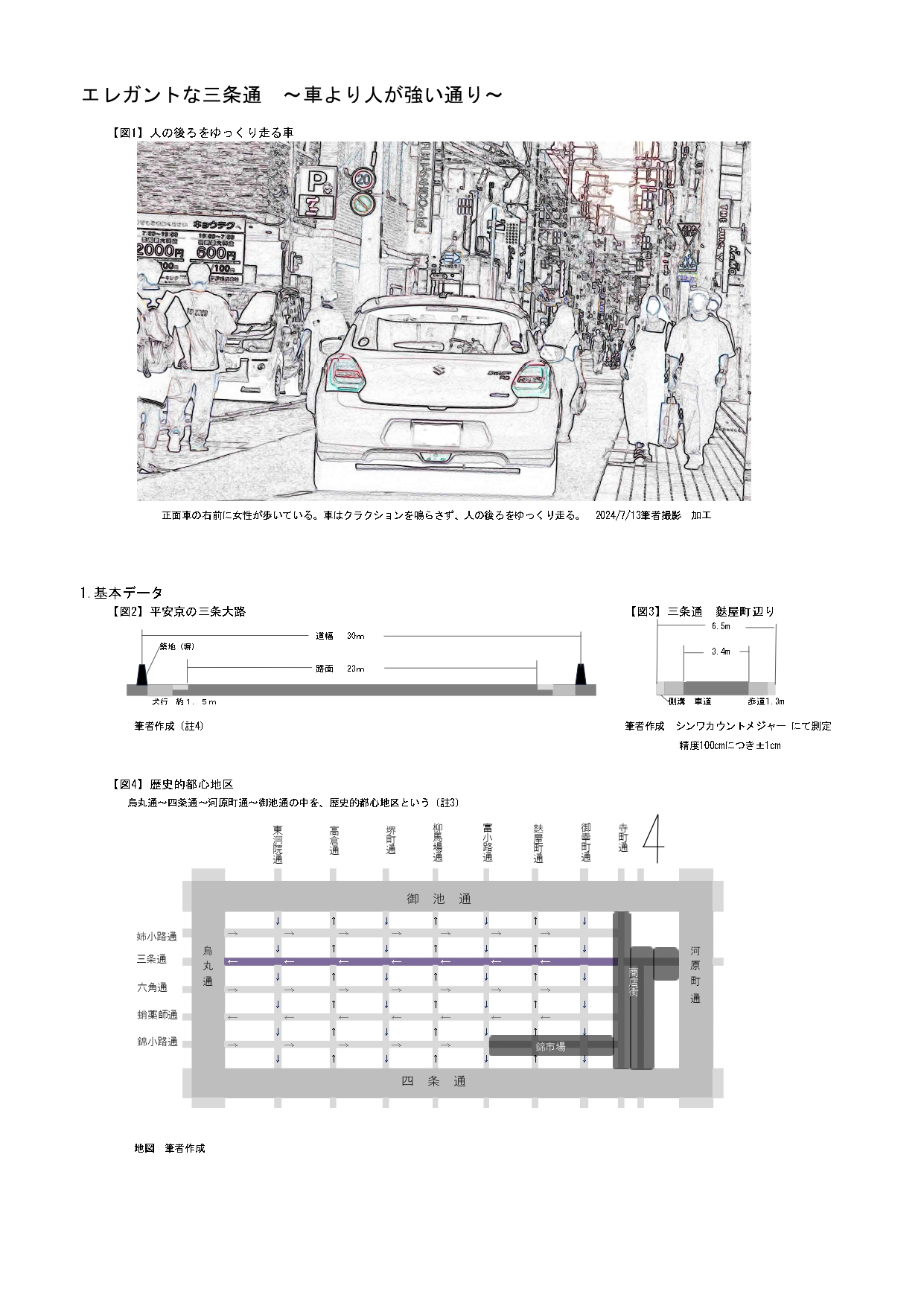

「エレガントな三条通」〜車より人が強い通り〜

はじめに 三条通を寺町通から西に散策すると、1928ビル、家邊時計店、SACRAビル、TSUGEホテル、京都文化博物館別館、中京郵便局とレトロな建物を堪能することができる【...

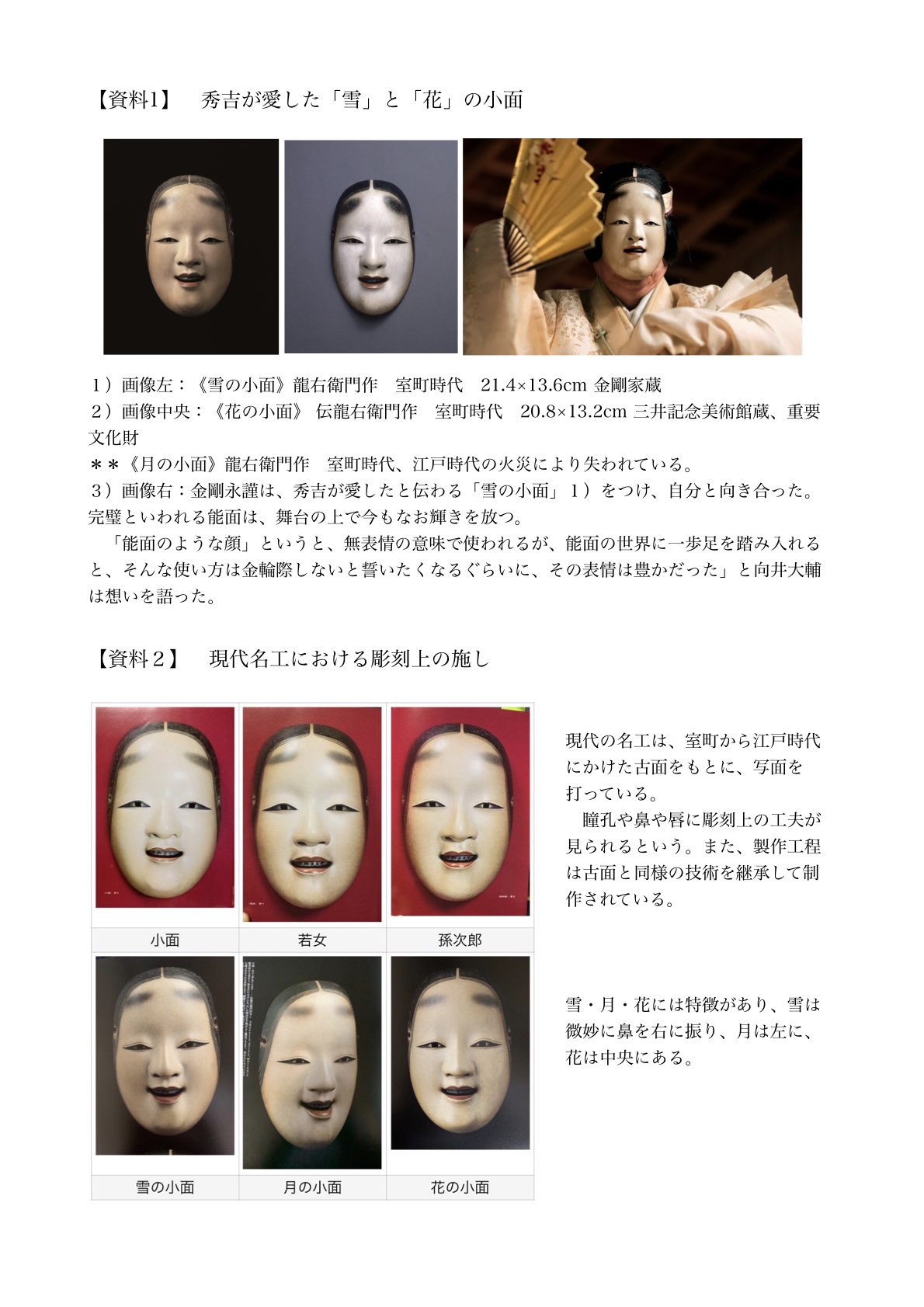

小面があゆんできた空間の演出と〜其処に秘められた美学へのこだわり〜

はじめに 能は、今から700年前に仮面劇(1)として誕生し、観阿弥・世阿弥親子(2)により大成されたと宇高通成(1947〜)は説く(3)。その能とならんで今に引き継がれた能面(4)...

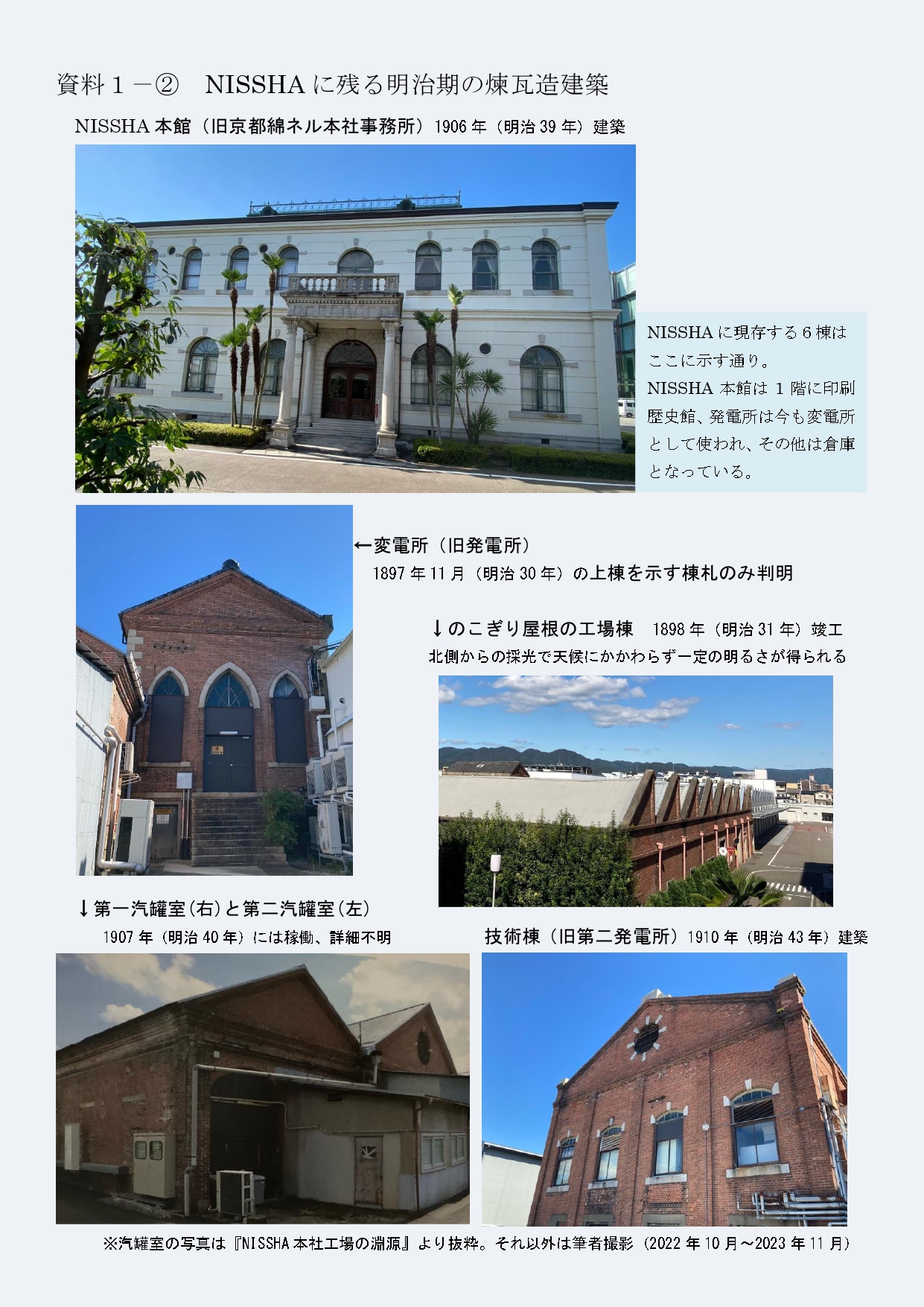

NISSHA本館 ―明治期煉瓦造建築の保存と活用-

はじめに 明治期の京都では、近代化を目指していくつかの紡績工場がつくられた。[註1]「京都綿ネル株式会社」(以下、京都綿ネル)の煉瓦造建築群は、現在NISSHA株式会...

お地蔵さんのあるまち京都~小さな石仏とその祠はまちの姿にどのような影響を与えているか~

筆者の住む京都市は多くの観光客が訪れる町である。2023年は4年ぶりに多くの観光客が戻ってきた。(注1)人々は観光地として有名どころの金閣寺や清水寺、嵯峨野嵐山...

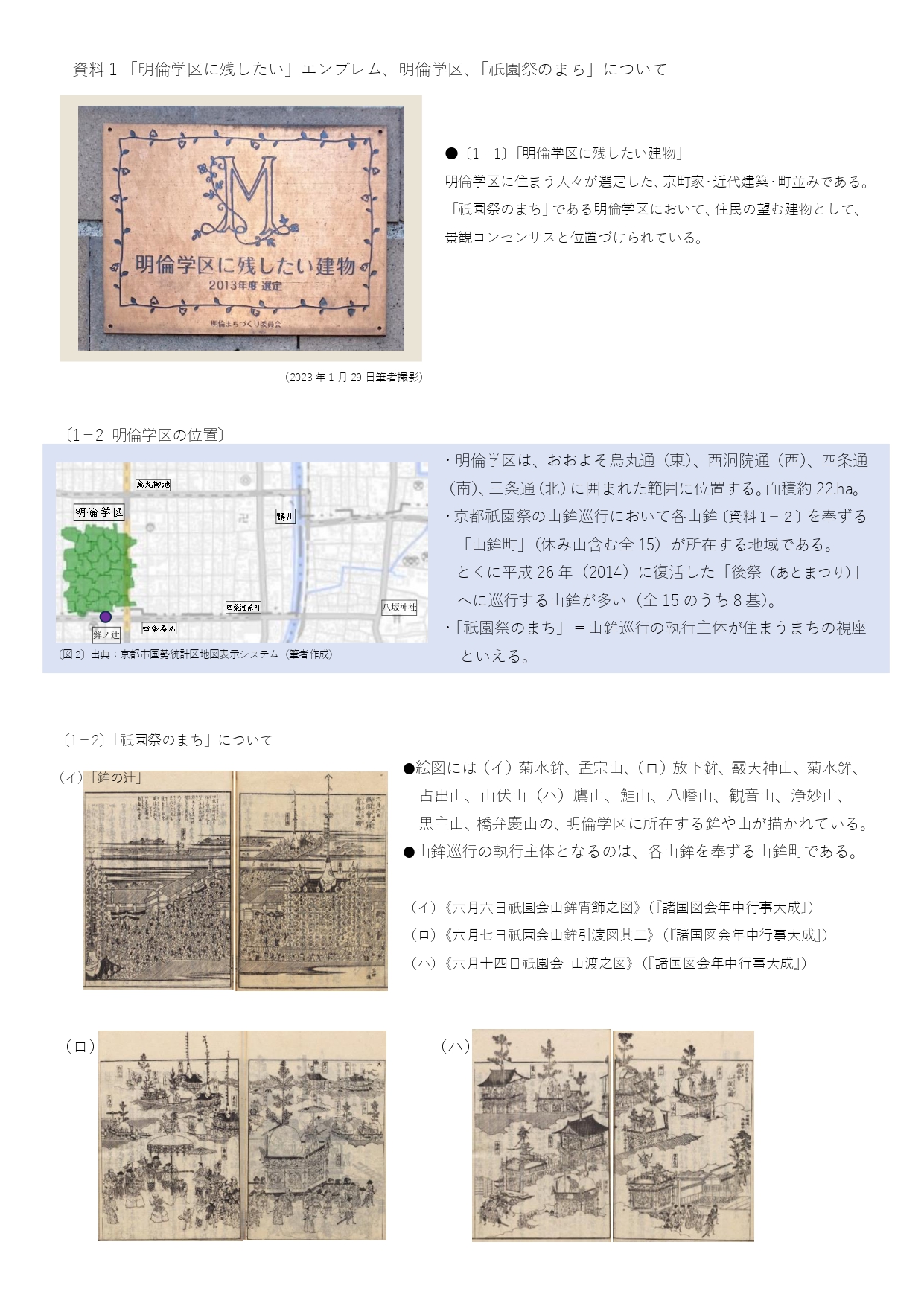

観察からはじまるデザインとまちをつくる共感―「明倫学区に残したい建物」を事例として―

はじめに まちへの共感はどのように形成され、共感から新たな価値を付与された建物は、まちとどのようにかかわっているのだろうか。京都市中京区に位置する明倫学区は、...

熊谷和徳が開くタップ・ダンスの未来

1:基本データと歴史的背景 今回私が卒業研究として取り上げたいのは、タップ・ダンサー熊谷和徳の芸術・創作活動である。 熊谷和徳は、現在46歳の日本を代表するタッ...