文化資産評価報告書 – 佐渡島・岩首談義所

はじめに

人口減少の加速する地方では小中学校の廃校が増加し、各地で廃校の有効活用方法が模索されている。ここでは、筆者が2013年に立ち寄ったことを契機とし、以来継続的に訪れている新潟県の離島・佐渡島における「岩首談義所」とその取り組みを文化資産として捉え、評価報告を作成する形で当該施設の価値をここに記録する。

1.概要

1−1.所在地、構造、規模

岩首談義所とは、佐渡島の前浜地域中央に位置する旧・岩首村(以下、岩首)の中央に位置する、廃校となった旧・岩首小学校(所在地:新潟県佐渡市岩首573)を活用した交流スペースである。

木造二階建て・瓦葺きの本校舎(床面積:593平方メートル)、そこに接続される体育館(261平方メートル)から成る空間には、教室の床を全面畳張りとした部屋が5部屋、職員室・校長室の形をそのままに残した事務室、また小学生の給食を作っていた十分な設備の調理室がある。隣接するグラウンドは2175平方メートルの広さを有し、3台の投光器による“ナイター設備”も用意されている。

(添付1)

1−2.運営母体、運営者

「任意団体岩首談義所」を運営母体とし、約30人の協力者が関わっている。協力の方法は、現地での来訪者の対応や施設の清掃業務といった実務から、金銭的な支援やイベント運営に関わる業務など多様な関わり方が併存している。運営費用は、佐渡市からの提供が年間約70万円、任意団体岩首談義所による出資が年間約60万円となっており、多少の多寡はあるものの毎年ほぼ同額の予算により運営が行われている。

任意団体の代表者は大石惣一郎(以下、大石)という1952年生まれの男性で、岩首の出身者である。大石は高校卒業と共に「田舎と農業が嫌だ」という理由で上京し、以後15年間を東京で過ごす。東京では美容の専門学校に入学するが、学費稼ぎのために始めた水商売にのめり込み、華やかな都会の夜の世界で日々を送っていたが、実母の体調の悪化に伴い妻と共に郷里へと帰ってきた。

岩首談義所に訪れる若者との対話の中で、大石の語りは若者たちの感受性を刺激する重要な要素を占めている。その言葉の節々から「田舎を嫌って、一度は故郷を捨てた」という経験が彼の語り部としての役割に大きな影響を与えていることが伺える。大石の持つ鄙と都に対する視座やバランス感は、他所者たる談義所への来訪者に対して田舎の暗部までも丁寧に伝え、その上で都会で暮らす若者に田舎との付き合い方を教示する。こうした会話を通じて若者たちは、都会で学び働きながらも長期休みの際には心を休めるために岩首を訪れるという、ライフスタイルとしての田舎の使い方を学んでいく。

1−3.周辺地域に関する情報

岩首は、海・山・川・里といった豊かな自然に囲まれた地域で、岩首談義所はこれらのスポットに対して徒歩でアクセスできる。岩首昇竜棚田と呼ばれる傾斜地に作られた田園風景はこの村を象徴するものであり、海から上る太陽を背景にした棚田の眺望が特徴的である。

(添付2)

2.岩首談義所の歴史

岩首談義所の設立は2007年、岩首小学校の閉校に端を発する。長く128年に渡って村の子どもたちを育てて来た小学校が無くなることに対し「集落の中央に廃屋を作りたくない」という強い思いを持った住民が集まり「旧岩首小学校の有効利用を考える会」を発足。この時、翌年にトキの野生復帰活動が予定されていたため、東京工業大学の研究チームが佐渡島へ訪れた。その際に本チームに在籍していた哲学者・東京工業大学名誉教授の桑子敏雄(以下、桑子)の指南・協力を得たことから、大学との共同提案という形で「旧岩首小学校の活用案=岩首談義所」の企画が佐渡市へ提出される。同年6月には岩首談義所として開設。閉校からおよそ3ヶ月の出来事であり、この動きを牽引したのが大石であった。

談義所という名称は桑子によるアイデアで、桑子は岩波『図書』2012年12月号において岩首談義所の存在に触れながら「民主的談義は、地域社会の重要な課題を現場で切実に感じることのできる人々の直接的な話し合いによる問題解決の方法」と記しており、単なるコミュニティスペースではなく、この場を起点に地域社会の課題を解決していく意志のもとに名付けられたことが伺える。

以後11年間に渡って、岩首談義所は催事、高齢者の憩いの場、子どもたちの遊びの場といった住民の交流の場として、また、東京工科大学、早稲田大学、横浜市立大学といった首都圏の大学生に対して環境調査の拠点や合宿地として貸し出すことで施設維持協力金を得ながら運営されてきた。

3.評価

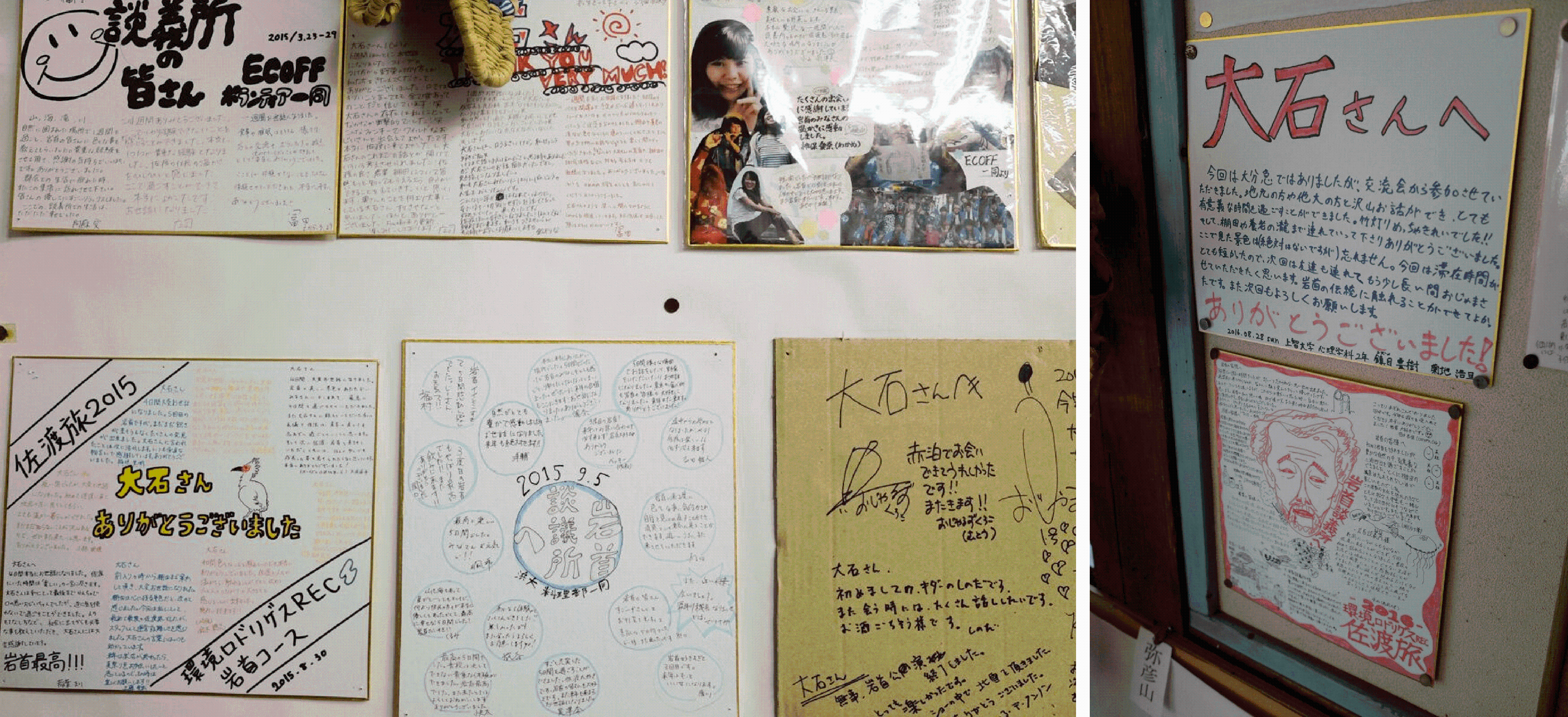

現在、岩首談義所には年間延べ約400人の利用者が訪れている。この殆どが首都圏の大学に通う大学生であり、これは同じ佐渡島内にある廃校の再利用事例である大滝楽舎(旧・大滝小学校)、深浦学舎(旧・深浦小学校)、北小浦ダイビングセンター(旧・北小浦分校)、小木民俗博物館(旧・宿木小学校)と比べても特異である。離島のコミュニティスペースにおいて、11年という長期に渡って地域外からの若者が多く繰り返し訪れ続けるケースは類を見ず、施設内にはその軌跡として数々の寄せ書きが飾られている。

(添付3)

岩首談義所は住民の生活導線上に位置しているため、他所から来た者が談義所にいることはすぐに住民たちに気づかれ周知される。誰かに「あんた、どこんもんやあ」と声を掛けられ、挨拶をしてしばらくすると村で採れた野菜が届けられる。外部から訪れる者と住民との交流基盤の機能を果たす上で、この地理的な条件に恵まれたことは幸運といえる。

岩首談義所で過ごす時間は、何を求められるわけでもない。管理者である大石に挨拶を済ませ、利用上の注意を受け、部屋を案内された後は自由である。ただし、利用上の注意とは、施設設備の利用方法に留まるものではない。

「この学校は、この村の人たちが子どもの頃に過ごした場所だ。村の人からすれば自分たちの家に他人がやってきたのと変わらない。だからそのことを理解して使いなさい」

こうして談義所で数日を過ごした学生たちは、その日本の原始的な田舎の風景や住民との交流の中から多くを学び、卒業後にも村を訪れるリピーターとなる。

若者たちが談義所を訪れる理由について大石に尋ねると、次のような答えが返ってきた。

「岩首の何が魅力かなんて、最初は何も分からなかった。当初は、村の誰もが『こんなところに人が来るわけがない』と言っていたし、立ち上げたおれもそう思ってた(笑) でもその答えは、他所から来た若い学生たちが教えてくれたんだ。岩首談義所に来て『こんなに癒やされる場所はない』『何もせず、ただぼうっとしている時間がいい』と大学生たちが言う。そんなおかしなことを言う学生と盃を交わしながら夜な夜な話を聞いているうちに、彼らが感じ取ったことを、おれたちも感じ取ることができた。この時間が村の魅力なんだと」

進路の定まらない時期を、この村で過ごす者もいるという。そうした若者たちについて大石は「人生に疲れたとき、何も言わずに受け入れてくれる大自然と、故郷の持つ深さはある。村の人々は黙ってそっと見守ることしかできないし、詮索はしないけれど、その子が話したくなったときに聞くだけの時間は充分にある」と語る。

(添付4)

談義所を訪れた学生たちの間では、社会人になってからも村を訪れ施設維持に関わったり、金銭的な支援を申し出たりする取り組みが生まれている。11年間という期間でこのようなサイクルを生み出すことに成功しているのは、この村に脈々と流れてきた風土を来訪者たちがそのまま味わい、そこから学ぶことができているからである。当初はそれ自体が魅力だと気づかなかった村人たちに、それが魅力だと気づかせた来訪者たち。相互に影響し学び合うコミュニケーションたる談義が、この場所で生まれ続けている。

4.岩首談義所の展望

今後の更なる発展を見越して、談義所は運営母体の法人化を検討している。建物の老朽化が懸念され、村の人々の手弁当に依るところも大きい運営自体を、大石は決して良しとしていない。

「法人化することで運営者に社会的なステータスを与え、談義所の運営をすることで家族を養っていけるレベルにしないといけない。談義所を運営することできちんと経済的にいい思いができるようにしないと、やりたがるヤツが出てくるわけがない。佐渡市の中でも、例えば『向こう10年間は文化財として維持します』というような、この場所の位置付けを定める動きがないと、安心してやっていくことができないだろう」

大石の弁は、自身の生活ではなく、次世代の担い手を意識しての発言である。談義所はもはや、住民たちが思い入れのある場所を失いたくないという感情の範囲で運営されているわけではない。この地域に訪れた若者たちとのふれあいの中で、住民たちは自らの村の文化や風土に価値があることに気付き、その価値を維持しようという気持ちで取り組んでいるのである。

筆者は、住民たちが外発的な要因から発見することのできた村の価値だけでなく、岩首談義所の運営を通じてその発見に至るプロセスや関係性が「社会生活の結晶であり、地域や風土、そしてそこに生きる人々によって培われ形成されるもの」すなわち現代に生まれた文化的価値であると示したい。本稿が、談義所の更なる発展に寄与することを願う。

参考文献

岩波『図書』2012年12月号「トキの野生復帰と<談義>の哲学」