中目黒桜まつりが生み出す自律分散型ネットワーク――桜と地域文化が織りなす寛容なまちの形成――

はじめに

東京都目黒区の中目黒は、古くからの住宅街と自然環境を保ちながらも、創造的な文化の発信地として独自の進化を遂げてきた。このまちの象徴的なイベントである「中目黒桜まつり」は、地域住民による小規模な催しから始まり、現在では約300万人を集める観光イベントに発展している。この背景には、地縁者、新参者、来街者が主体的に関わるつながりの存在がある。本稿では、桜まつりの発展過程を⾃律分散型ネットワーク [1]という視点から「つながり」の本質を考察し、中⽬⿊桜まつりの⽂化資産としての価値を評価することを⽬的とする。

1. 基本データと歴史的背景

1-1. 中目黒桜まつり

目黒川の桜並木は区内3.8kmにわたり約800本のソメイヨシノが咲き誇り、春には約300万人が訪れる観光名所である[資1][資2]。毎年、3月下旬から4月上旬に開催される「中目黒桜まつり」では、桜並木沿いに露店や屋台が立ち並ぶ。両岸から川を覆う桜と夜間ライトアップが特徴で、桜を背景にした「いちごのスパークリング」や、先着500名が協賛できる「名入りぼんぼり」も人気を集めている。

1-2. 中目黒の都市化とコミュニティの変遷

かつて農村地帯だった中目黒は、関東大震災後に都市化が進み、1927年の東急東横線開通とともに交通の要所として発展した[資3]。同年、目黒川改修工事の際に、治水対策として西郷従徳ら住民有志が両岸にソメイヨシノを植樹した。これが現在の桜並木の起源である[資4]。

戦後には工場地帯から住宅地・商業地へと変貌し、地縁的コミュニティの在り方も変化した。先行研究[2]では、中目黒の急速な都市化によって「まちの不在」が生じていることが指摘されている。新参者の地域組織への無関心さから地縁コミュニティが機能不全に陥っている。一方で、重層性流動性を持つまちで、地縁者「村」と新参者「都市」の2つのつながりが共存し、後者の活力が地域の変容を促していることも明らかにされている。

2. 評価点

2-1. 自律分散型ネットワークの革新

中目黒桜まつりでは、「村」「都市」のつながりに「来街者」が加わり、3者が主体的に関わる自律分散型ネットワークを形成している。このつながりは、強制力のない空間でそれぞれが個々の嗜好を持ちながら自発的に築かれており、各主体の相互尊重によって新たな交流を生み出している点に革新性がある。

まず、「村」としての地縁者は、桜まつりの運営と保全活動に長年取り組んできた。特に、2018年の「サクラ再生実行計画」[3]や、2024年の大規模剪定[4]は、桜並木の持続可能性を高め、地域住民の協力と理解を促進している。こうした活動は、地域全体の愛着や責任感を強化し、桜を未来に引き継ぐ基盤を築いている[5]。

一方で、「都市」としての新参者は、新しい視点と活力をもたらしている。SNSやインフルエンサーを活用した情報発信がまつりの魅力を広げている。地元飲食店では桜メニューが提供され、屋台には全国各地のご当地グルメが集結している。特に「いちごのスパークリング」がSNSで話題となり、中目黒の新たな名物として地域活性化に貢献している[資5]。

さらに、「来街者」は賑わいを生み出すとともに新たな価値を加えている。「名入りぼんぼり」[6]の協賛イベントでは、アイドルの名前や応援メッセージをぼんぼりに記す「推し活」文化が広まり、桜とともに自分が協賛したぼんぼりを探す楽しみが新たな交流を生み出している[資5]。この交流は、聖地化が進むことで地域と来街者を結びつけ、新しい文化的価値を深める循環を生んでいる。

このように、3者の「他者性」が多様性をもたらした。それぞれが異なる背景や目的を持ちながらも、互いに存在を認め合い、自律的に交流することで、自分が属する世界だけでは見出せない多様な価値が生まれたのである。

2-2. 多様性の共存と文化的景観の進化

中目黒は、多世代がバランスよく共生するまちであり、25~59歳の人口比率が均等に高い点が特徴である[資6]。このような多世代が共存する空間に「都市」としての新規店舗や文化施設が加わることで、地域の文化的景観は絶えず進化している。

2012年には近代日本画を専門とする「郷さくら美術館」[7]が開館し、2019年には隈研吾が設計を手掛けた「STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO」[8]がオープンした。両施設では、新しい日本文化を発信するイベントが行われ、地域の文化的な魅力を高めている。また、2022年に開店した「VISVIM GENERAL STORE」[9]には、作庭家・安諸定男による日本庭園が併設され、現代的デザインと伝統美が融合した空間が創り出されている。

これらの施設により、多様な文化や感性が交錯する独自の空間が生まれ、桜と調和した「新しい日本文化」の景観が形成されている。また、地域の文化的価値はSNSを通じて国際的に発信され、海外からの観光客も年々増加している[資7]。このように、地域の文化は桜まつりとともに進化し、村と都市、さらには国内外の「来街者」との交流が深まっている。

2-3. 偶発的発展と寛容性

目黒川の桜並木は、地域住民が治水対策の一環として植樹したものであり、桜まつりも当初は地域交流を目的とした小規模な催しだった[10]。しかし、多様なつながりの相乗効果がこのイベントを観光資源へと成長させた。各主体が異なる嗜好を持ちながらも共存し、自律的な「つながり」が自然に形成される中で、桜まつりは発展を遂げたのである。さらに「ひと」と「まち」の寛容性[11] が新たな空間を生み出し、予測不可能な広がりを可能にした。「村」と「都市」が観光客への対応を柔軟に進め、「来訪者」の地域への親近感を高めたことも、この偶発的発展を支えた重要な要因といえる。

3. 他事例との比較からの特筆点

中目黒桜まつりは、東京都内の水辺の桜の名所で知られる千鳥ヶ淵や隅田川の桜まつりと比較して、地域主体の独自性が際立っている[資8]。

千鳥ヶ淵や隅田川は観光協会が主導し、伝統や歴史を重視した観光イベントとして計画的に運営されているのに対し、中目黒桜まつりは地元商店街が主導し、地域交流を目的に始まり、偶発的に観光イベントへと発展した点が特徴的である。

桜の保全活動においても明確な違いがある。千鳥ヶ淵や隅田川では行政が複数の桜の品種を計画的に植樹し、広域景観を重視した整備が進められている。皇居のお濠やスカイツリーを含む景観保全も重要視され、行政間の合意形成が行われている[12]。一方で、目黒川ではソメイヨシノを中心に地域主体で剪定や植樹活動が行われており、桜樹記念碑に刻まれた地域の歴史からは住民の深い愛着が感じられる[資4]。

このように、千鳥ヶ淵や隅田川では行政主導で観光イベントが計画されているのに対し、中目黒桜まつりは地域が一体となり、「名入りぼんぼり」などで桜と地域文化を融合させながら偶発的に発展してきた点が特筆される。

4. 今後の展望

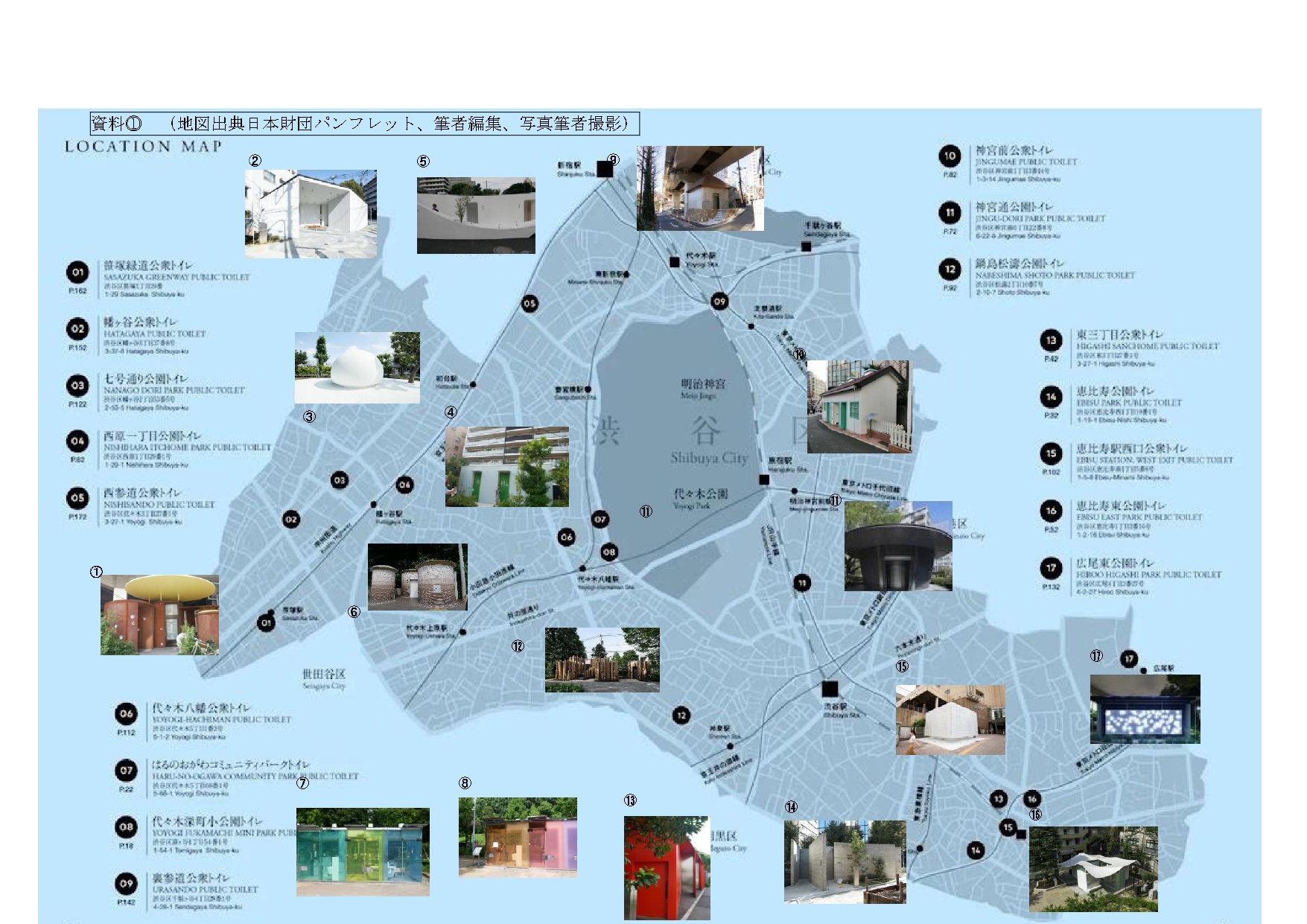

中目黒桜まつりの規模拡大に伴い、観光と地域文化の調和が課題となっている。急増する来街者による混雑や騒音、トイレ不足などの問題については、中目黒駅前再開発計画[13]が解決策を提示している。ビルの建設に伴い、新たに設置されるトイレや休憩スペースにより、来街者の利便性が向上し、地域の負担が軽減されると予想される。

また、目黒区は「中目黒、つながりが咲くまち」[14]という将来像を掲げており、この再開発によって新たな交流の場や活動の機会が創出される可能性がある。桜をテーマにした文化・アートイベントは、観光マナーの向上や「サクラ基金」[15]への関心を高め、地域文化の価値を再認識させるだろう。さらに、千代田区の事例を参考に、クラウドファンディング[16]を活用して桜の維持費を確保する方法も検討できる。中目黒桜まつりは、今後も都市と地方、日本と海外を結ぶ場として、つながりと寛容性を広げていくと考えられる。

おわりに

中目黒桜まつりは、都市化の中で伝統的な桜文化を守りながら、現代的な観光資源と融合し、地域のつながりを育んできた。このまつりの基盤となる「自律分散型ネットワーク」と「寛容性」は、多様な人々が共に楽しみ、共生する新しい都市空間を生み出し、まち全体の成長を促している。これこそが、つながりの本質である「相互の支え合いと共鳴」による調和であり、このまつりの最大の価値といえる。中目黒桜まつりは、地域文化の発展を牽引する貴重な文化資産であり、次世代へと受け継がれるべき存在である。

参考文献

[註]

[1] 「自律分散型ネットワーク」を以下のように定義する。

自律分散型ネットワークとは、中央集権的な指揮系統や固定化された構造に頼ることなく、各主体が独自の判断で行動しながらも、全体として協調する仕組みである。その本質は、各個人が自由に「らしさ」を発揮し、相互に影響を与え合いながら成長する点にある。

[2] 橋爪太作著 「まち」の在り処 : 中目黒におけるサービスラーニングから、東京大学学術機関リポジトリ、2013年。

https://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/records/17716 (2025年01月20日最終閲覧)

[3] 目黒川のサクラ再生実行計画平成29年度、目黒区、2018年。

https://www.city.meguro.tokyo.jp/documents/1030/nl3_4.pdf (2025年01月20日最終閲覧)

[4] 樹木保護のお話 目黒川の桜の景観を守り続けるために、めぐろプラス(目黒区)、2024年。

https://www.city.meguro.tokyo.jp/meguroplus/20230322.html (2025年01月20日最終閲覧)

[5] 目黒区都市整備部みどり土木政策課施設計画係 松本稔将氏への取材に基づく(2024年7月16日)

[6] 名入りぼんぼり記事、デイリー新潮、2024年。

https://www.dailyshincho.jp/article/2024/04060800/?all=1&page=2#goog_rewarded (2025年01月20日最終閲覧)

[7] 郷さくら美術館

郷さくら美術館は、2012年に中目黒に開館した近代日本画の専門美術館である。昭和生まれの日本画家の作品を中心に収集しており、日本の美と心を伝えることを目指している。出品作家のトークイベントも開催されている。また、この美術館は、小松製作所の執行役員である四家氏のメセナ活動の一環として、福島県郡山市と東京都の中目黒に開館し、2017年にはニューヨークのチェルシーにも開設している。

https://www.satosakura.jp/ (2025年01月20日最終閲覧)

2023年アーティスト・トークイベント

https://www.satosakura.jp/?page_id=2313 (2025年01月20日最終閲覧)

[8] STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO

スターバックス リザーブ ロースタリー東京は、世界に6店舗しかない体験型のフラッグシップストアで、2019年に東京・中目黒に5号店としてオープンした。建築家隈研吾が設計した木の風合いが特徴の建物である。店内には大型焙煎機やコーヒー豆の貯蔵庫、日本各地とのコラボ商品JiMOTO Made+を置くお土産売り場、ラウンジスペースなどが併設され、訪れる人々が多彩な体験を楽しめる「コーヒーのテーマパーク」のような空間を提供している。4階の高さまでそびえ立つ壮大な銅のキャスクは、日本文化と目黒川の桜への敬意を表したものであり、職人の技とエンジニアの技術の結晶である。

https://www.starbucks.co.jp/reserve/roastery/journey.html (2025年01月20日最終閲覧)

落語イベント「スターバックス ロースタリー座」

https://www.starbucks.co.jp/press_release/pr2024-5108.php (2025年01月20日最終閲覧)

pen、隈研吾氏インタビュー記事、2020年。

https://www.pen-online.jp/article/001112.html (2025年01月20日最終閲覧)

[9] VISVIM GENERAL STORE / VISVIM GALLERY

「VISVIM GENERAL STORE」(ビズビム・ジェネラル・ストア)はデザイナー/クリエイティブ・ディレクター中村ヒロキが立ち上げたファッション・ブランド《visvim》の2022年に東京・中目黒にオープンした新店舗である。各棟から眺める庭園は現代の作庭家安諸定男氏により手掛けられた。

https://www.visvim.tv/jp/dissertation/shops/visvimgeneralstore.html (2025年01月20日最終閲覧)

おにわさん 安諸定男

https://oniwa.garden/visvim-general-store-tokyo/ (2025年01月20日最終閲覧)

[10] 中目黒駅前商店街振興組合 坂下氏への取材に基づく(2024年12月24日•電話取材)

[11] 目黒区広報『めぐろ区報』令和7年(2025年)1月15日号。

「都会なのにのどかな風景もあって、人もいい。いろいろな人を自然に受け入れてくれるまちです。」中目黒のひとの優しさやまちの「寛容性」を伝える記事。

https://www.city.meguro.tokyo.jp/documents/17043/20250115_14.pdf (2025年01月20日最終閲覧)

[12] 千鳥ヶ淵周辺の景観・サクラの特性、現状、環境省皇居外苑管理事務所、2013年、資料4-3

https://www.env.go.jp/garden/content/900463084.pdf (2025年01月20日最終閲覧)

[13] 中目黒駅前北地区第一種市街地再開発事業 計画概要(案)、中目黒駅前北地区市街地再開発準備組合、2024年6月。

https://www.nakamegurokita.jp/images/info_240624.pdf (2025年01月20日最終閲覧)

「(仮称)中目黒駅前北地区市街地再開発事業」第二回説明会、筆者出席。

日時:2024年6月23日(日)午後2時

会場:中目黒住区センター第 5・6会議室

[14] ナカメ未来ビジョン概要「中目黒、つながりが咲くまち」、目黒区、2024年。

https://www.city.meguro.tokyo.jp/documents/13036/nakamemirai_vision_gaiyou.pdf (2025年01月20日最終閲覧)

[15] 寄付金の実績と使い道、目黒区、2024年。

https://www.city.meguro.tokyo.jp/midori/kusei/keikaku/sakurakikin_jisseki.html (2025年01月20日最終閲覧)

[16] 第3回千代田区さくら基金クラウドファンディング、2024年。

https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/koen/crowdfunding-chiyoda-sakura3.html (2025年01月20日最終閲覧)

https://camp-fire.jp/projects/684613/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show (2025年01月20日最終閲覧)

[参考文献]

・川添善行著, 早川克美編『空間にこめられた意思をたどる』藝術学舎、2014年。

・川添善行著『OVERLAP 空間の重なりと気配のデザイン』鹿島出版会、2024年。

・東京大学cSUR-SSD研究会著『世界のSSD100―都市持続再生のツボ』彰国社、2007年。

・野村朋弘編『人と文化をつなぐもの ―コミュニティ・旅・学びの歴史』藝術学舎、2014年。

・目黒区郷土研究会編『目黒の近代史を古老にきくー古老座談会記録ー』目黒区守屋教育会館、p.49、pp.53-57

・星合隆成, 吉見憲二, 金光永煥, 中里秀則「地域コミュニティブランド・ブローカレス理論を用いた人的NWの形成」『日本情報経営学会誌』2016年Vol.36, No.3

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsim/36/3/36_23/_pdf/-char/ja (2025年01月20日最終閲覧)

・山田麻里, 中井祐「近隣商店街における人間関係とその地縁性に関する調査」東京大学景観研究室修士論文、1993年。

http://keikan.t.u-tokyo.ac.jp/documents/research/yamada.pdf (2025年01月20日最終閲覧)

・新しいコミュニティのあり方に関する研究会報告書、総務省、2009年。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000037075.pdf (2025年01月20日最終閲覧)

・『目黒区史』国立国会図書館デジタルコレクション、目黒川の改修工事、昭和45年、p.6

https://dl.ndl.go.jp/pid/9642033/1/6 (2025年01月20日最終閲覧)

・歴史を訪ねて目黒の川1 目黒川、目黒区、昭和41年目黒川洪水、2013年9月19日更新。

https://www.city.meguro.tokyo.jp/shougaigakushuu/bunkasports/rekishibunkazai/kawa1.html (2025年01月20日最終閲覧)

・歴史を訪ねて 目黒の戦災、目黒区、2024年。

https://www.city.meguro.tokyo.jp/shougaigakushuu/bunkasports/rekishibunkazai/sensai.html (2025年01月20日最終閲覧)

・歴史を訪ねて 歴史年表 1923年から1947年、目黒区、2013年。

https://www.city.meguro.tokyo.jp/shougaigakushuu/bunkasports/rekishibunkazai/1923_1947.html (2025年01月20日最終閲覧)

・目黒川流域河川整備計画、目黒川の改修工事の経緯、東京都建設局、p.13

https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/content/000029649.pdf (2025年01月20日最終閲覧)

・中目黒駅前商店街振興組合、目黒区商店街連合会、2024年。

https://www.meguroku.com/shop/north/nakameguro-ekimae/ (2025年01月20日最終閲覧)

・「ナカメのぼんぼり」、目黒工芸社、2024年。

https://megurosakura.thebase.in/ (2025年01月20日最終閲覧)

・目黒区の人口の推移、目黒区、2022年。

https://www.city.meguro.tokyo.jp/documents/1079/4-7_jinko.pdf (2025年01月20日最終閲覧)

・年齢別人口表(総計)令和7年1月1日現在人口、目黒区、2025年。

https://www.city.meguro.tokyo.jp/koseki/kusei/gaiyou/nenbetsu_sokei-r06.html#p10 (2025年01月20日最終閲覧)

・令和5年度目黒のサクラ保全事業報告会・桜守活動の体験、目黒区、2014年。

https://www.city.meguro.tokyo.jp/midori/kusei/keikaku/sakura-houkokukai.html (2025年01月20日最終閲覧)

・特定区域における景観形成基準と届出対象、目黒区、目黒川沿川 pp.90-93

https://www.city.meguro.tokyo.jp/documents/787/megurogawa.pdf (2025年01月20日最終閲覧)

・千代田のさくらまつり、千代田観光協会、2024年。

https://visit-chiyoda.tokyo/sakura/ (2025年01月20日最終閲覧)

・隅田公園のサクラについて、台東区、2017年。

https://www.city.taito.lg.jp/event/kanko/sumidasakuramatsuri.html (2025年01月20日最終閲覧)

https://www.city.taito.lg.jp/kenchiku/hanamidori/koen/sakurasaisei.files/sakurasaisei_panhu_ura_pdf.pdf (2025年01月20日最終閲覧)

・平成 26 年のイベント来訪者数、台東区、隅田公園桜まつり、p.34

https://www.city.taito.lg.jp/bunka_kanko/anzentaisaku/keikaku/tyousatoukei/marketing/houkokusho.files/2iri.pdf (2025年01月20日最終閲覧)

・隅田公園「桜まつり」、浅草観光連盟、2024年。

https://e-asakusa.jp/event/98360 (2025年01月20日最終閲覧)

・令和6年(第42回) 墨堤さくらまつり、墨田区観光協会、2024。

https://visit-sumida.jp/event/sakuramatsuri2024/ (2025年01月20日最終閲覧)

・隅田公園桜寄付金募集、墨田区道路公園課、2004年。

https://sumida-avenue.com/NewFiles/html/honshi/saihakken/sakura/sakura.html (2025年01月20日最終閲覧)

[取材協力]

・目黒区都市整備部みどり土木政策課 松本稔将[マツモトトシマサ]氏 (2024年6月7日〜7月16日•メール取材)

・目黒区教育委員会事務局生涯学習課めぐろ歴史資料館 篠原佑典[シノハラユウスケ]氏 (2024年7月1日•対面取材)

・目黒区都市整備部道路公園サービス事務所目黒地域サービス係 茂野氏 (2024年7月10日•電話取材)

・中目黒桜まつり警備 サンエス警備保障 笹沼氏、山下氏 (2024年4月7日•対面取材)

・中目黒駅前商店街振興組合 坂下氏 (2024年12月24日•電話取材)

なお、本卒業研究レポートを作成するにあたり、上記各位より多岐にわたる貴重な情報のご教示を得た。ここに謝意を記す。