2025年9月

川俣町の交流会「ペーニャ」を通して、災害後のコミュニティデザインを考える

はじめに 本稿では、災害後という文脈を持ったコミュニティ設計(1)のモデルケースとして、福島県川俣町の交流会「ペーニャ」を取り上げ、文化資産として評価する。さら...

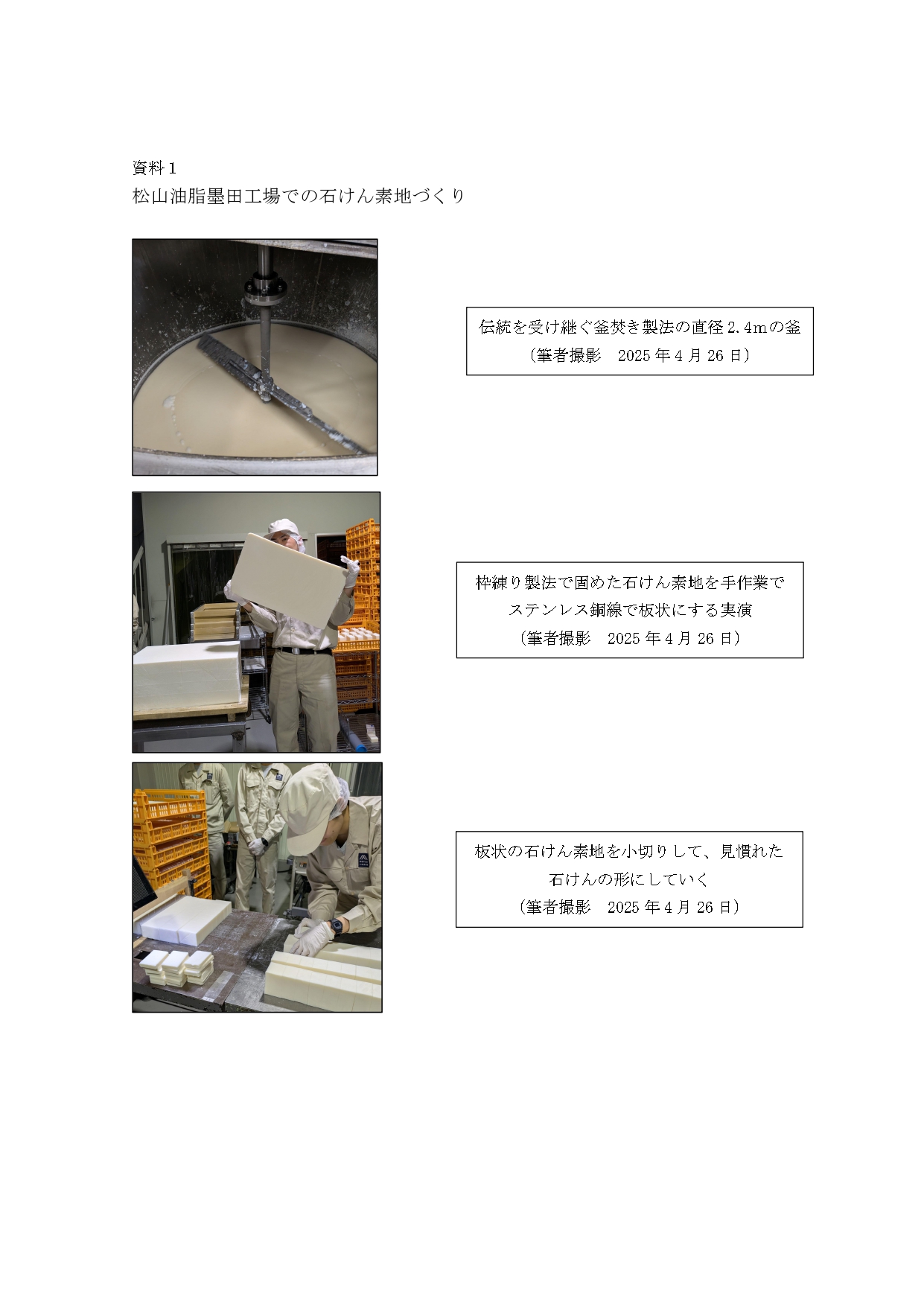

品質にこだわるモノづくりが生み出す循環の力 ── 松山油脂の取り組み

はじめに 東京都墨田区に本社のある「松山油脂株式会社」は、社員15人の小さな石けん工場から30年でグループ売上高が100億円を超えたことで、最近多くのメディアに取り上...

── 龍ケ崎の「撞舞」── 利根川水系の舟運により栄えた町で継承される伝統芸能

1.基本データ 1-1.はじめに 私が住む茨城県龍ケ崎市では毎年、7月の下旬に上町八坂神社の祇園祭が行われ、その最終日の夕刻に根町の撞舞通りで「撞舞」(つくまい)が披...

別府竹細工のデザイン変遷 ― 伝統と改革の融合

はじめに 日本の伝統工芸は、長い歴史の中で地域の文化や生活と深く結びつきながら発展してきた。大分県別府市で生産される「別府竹細工」[図1①②]は、地域の自然資源を背...

滋賀県近江八幡市宮内町『日牟禮八幡宮』における伝統行事 〜左義長まつりの伝統と継承〜

はじめに 『日牟禮八幡宮』は、滋賀県近江八幡市宮内町の山すそに鎮座する神社である。近江の守護神として人びとの多大なる信仰を集めており、また、年間を通しさまざまな...

地域における継ぎ獅子のデザイン―歴史・伝承・継続―

はじめに 今治地方の祭礼で行われる獅子舞の演目の一つに、獅子舞が独自の進化を遂げ、愛媛県指定無形民俗文化財に平成12年に指定された「継ぎ獅子」(資料1)がある。地...

熊野比丘尼と語りの力―房総半島に根づいた海からの女性宗教者信仰

はじめに 千葉県に住む私は、房総半島各地に点在する熊野神社系の存在に以前から関心を持っていた。 なぜ、紀伊半島から遠く離れたこの地にまで熊野信仰が広がったの...

無形民俗文化財・相模人形芝居の保存活動

1. はじめに 相模人形芝居とは、江戸時代中期から続く神奈川県の郷土芸能であり、3人遣い(註1)の人形芝居である。現在は県内に5カ所の人形芝居が存在しているが、そ...

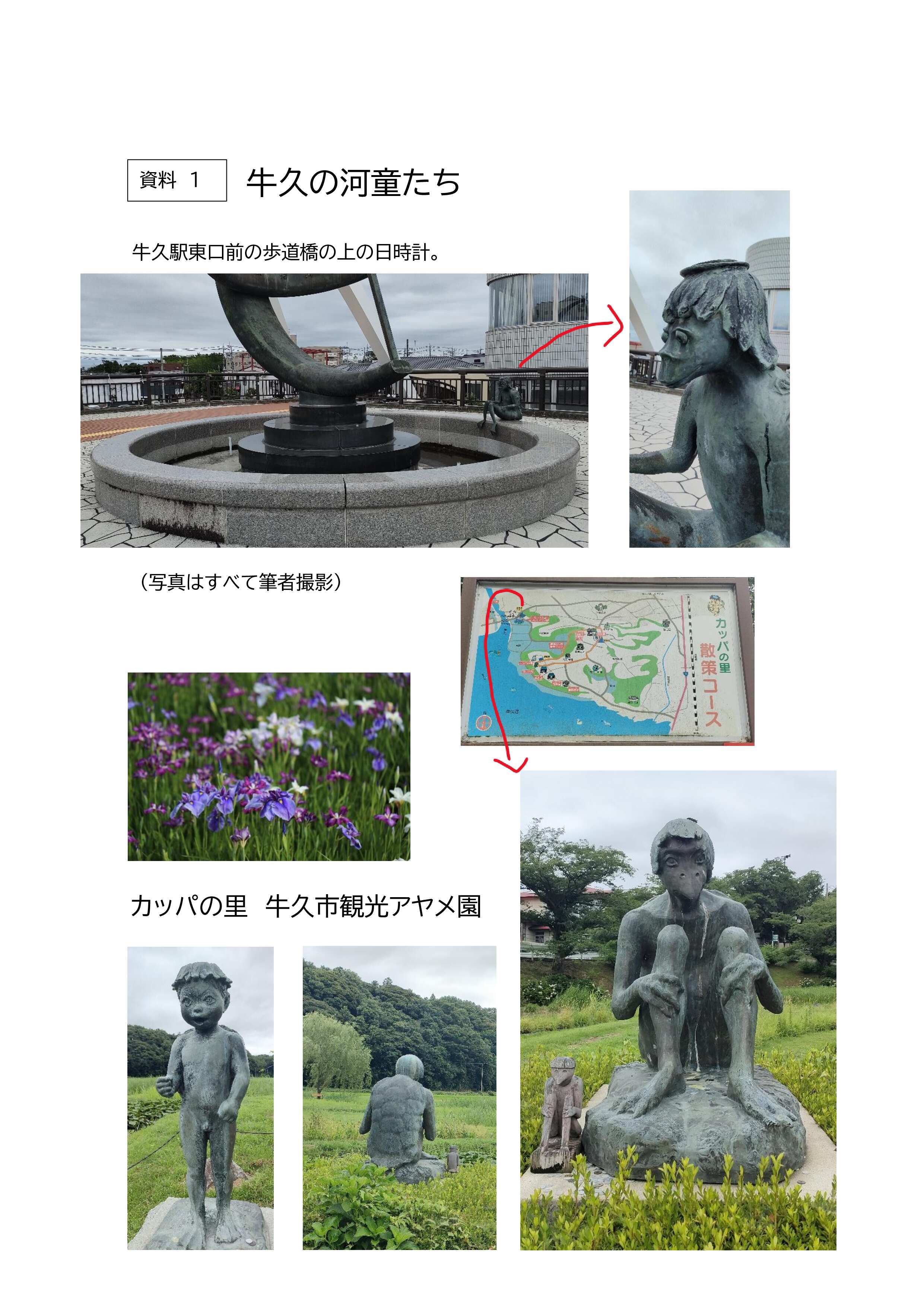

牛久河童文化の歴史、そして未来へ ―「牛久沼河童伝説」から「小川芋銭の河童図」、「うしくかっぱ祭り」まで牛久市民は河童好きー

はじめに 日本の多くの地域に河童伝説があるが、茨城県牛久市も河童伝説のある地域の一つである。牛久市といえば河童といわれるほど、市内のいたるところで河童に関連す...

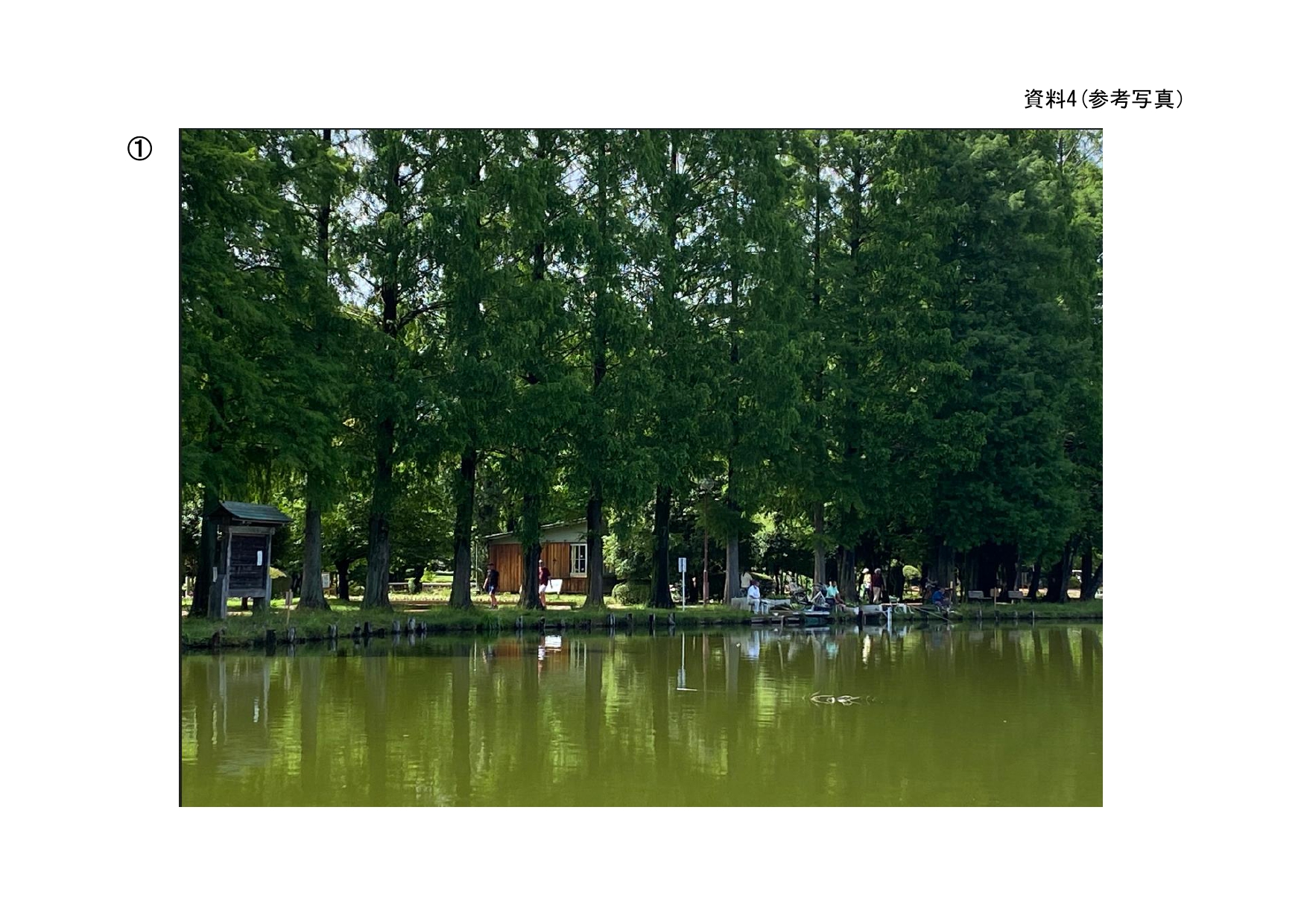

ヒアシンスハウスと別所沼公園―若き詩人が夢見た週末住宅のある風景―

はじめに 「ガラス窓の向うで 朝が 小鳥とダンスしています お天気のよい青い空」(立原道造 手製詩集『さふらん』より)(註1) 《ヒアシンスハウス》(以下「Hハ...