四国

地域における継ぎ獅子のデザイン―歴史・伝承・継続―

はじめに 今治地方の祭礼で行われる獅子舞の演目の一つに、獅子舞が独自の進化を遂げ、愛媛県指定無形民俗文化財に平成12年に指定された「継ぎ獅子」(資料1)がある。地...

久武館が伝承する阿州柳生神影流の武道神事 ーその保存と継承ー

はじめに 阿州柳生神影流は、戦国時代から続く剣術流派である柳生新陰流の流れを受け継ぐ徳島県に現存する古武道流派である。 現在、久武館が伝承している阿州柳生神影...

金丸座・令和の大改修 ~芸術と歴史が織りなす、讃岐の古き艶やかな舞台~

金丸座は、昔から大切にされてきた建物で、重要文化財に指定されている。しかし、近年の南海トラフ地震のような大きな地震が起きたときに、人々の命を守るためには補強が...

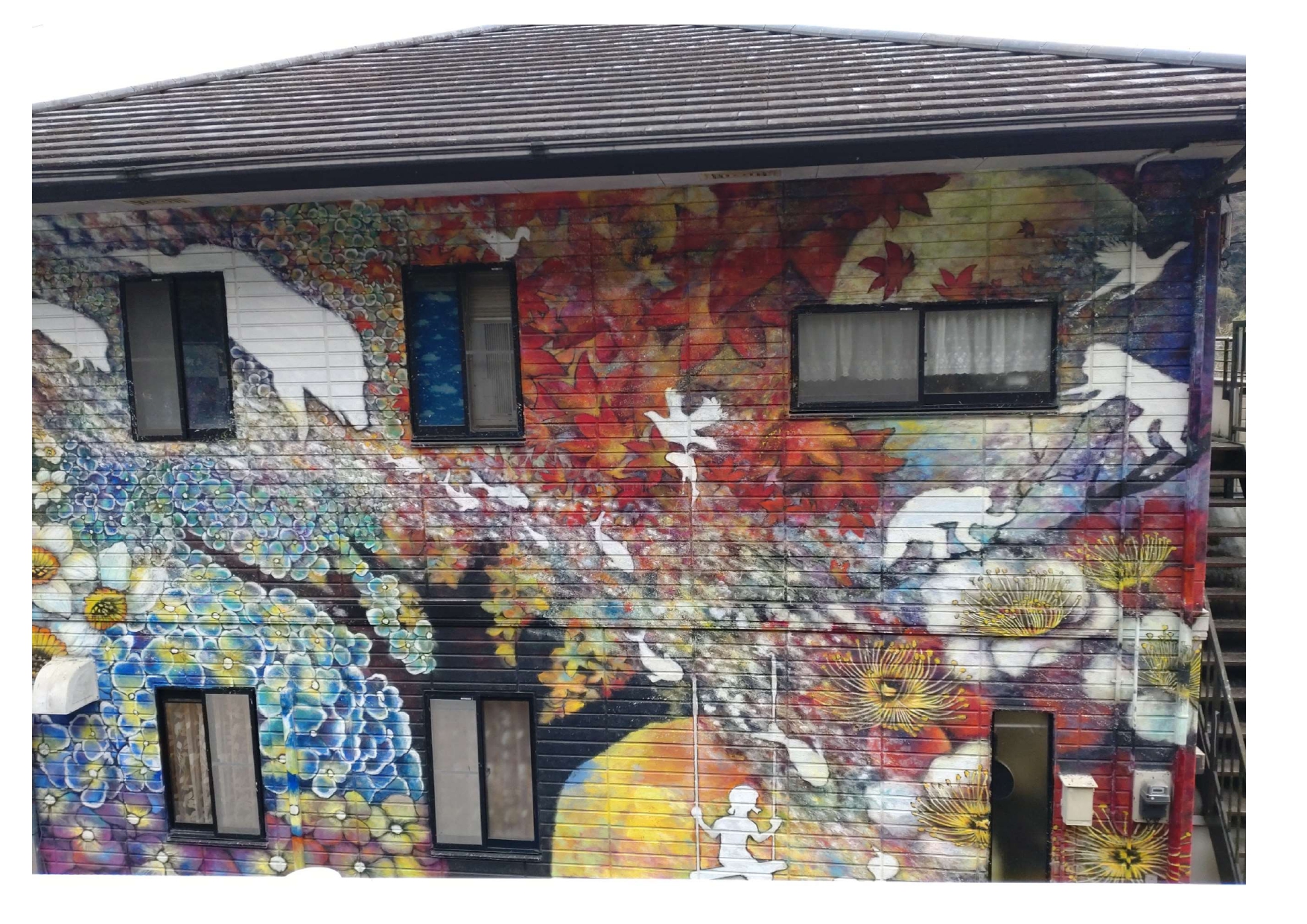

誰もが参加者でありアーティストである ――かがわ・山なみ芸術祭――

はじめに 海の復権をテーマに開催される瀬戸内国際芸術祭(以下、瀬戸芸)の中心地となる香川県では、中山間地域でもアートイベントが盛んに行われている。その1つが「か...

高知のフラフと共に生きる人々

1.フラフとは 5月の端午の節句の頃、高知県の中心部に位置する高知市から東部では、鯉のぼりと一緒に大きな旗が飾られる。漁師が船に掲げる大漁旗のような、歴史や物語の...

古から現代へ、四国遍路「現代道しるべ札」の公共性あるデザインについて

はじめに 四国遍路とは、弘法大師 空海が歩いた道のりをたどる巡礼のことである。この道には古来より石の道しるべが設置されている。最古の石は、徳島県阿南市の「かも道...

人形浄瑠璃「伊予源之丞」~後世への伝承と発展について~

はじめに 人形浄瑠璃とは、太夫・三味線・人形遣いが三位一体となり演じられる日本の伝統芸能の一つである。この人形浄瑠璃は、明治時代より愛媛県松山市三津地区でも演...

インテリアを力にした空き家リノベーションによる塩飽本島の賑わい復活 ― 特色あるプロジェクトを核にして身の丈に合ったまちづくり ―

船が本島(ほんじま)泊港に入ると、大勢の人が来島者を待ち受け、賑わっている。2022年開催の瀬戸内国際芸術祭(瀬戸芸)は、11月6日に幕を閉じる。瀬戸芸は、「海の復...

地中美術館ー究極までに完成された思考体験の場

はじめに 地中美術館は、福武總一郎が構想したベネッセアートサイト直島の心臓にあたるような美術館であり、“Benesse(よく生きる)”を体感する場所として...

「そらからのまなざし」と「そらへのまなざし」―『とくしまドローン紀行 そらたび』がもたらす芸術空間の展開―

(1)『とくしまドローン紀行 そらたび』(以下、『そらたび』)について 『そらたび』は、徳島県のケーブルテレビであるテレビトクシマで配信されている番組である(註...