聴竹居に見る木造モダニズム

はじめに

京都府乙訓郡大山崎町にある聴竹居は、2017年に建築家が建てた昭和の住宅として、はじめて国の重要文化財に指定された。「聴竹居(旧藤井厚二自邸)は,工学的理論に基づいて設計された木造モダニズム住宅の先駆的事例として、住宅史上、建築学上、高い価値が認められる」(1)と文化庁の国指定文化財データベースに記載されている。木造モダニズムとは、どのようなものか聴竹居を通して考察したい。

1基本データ

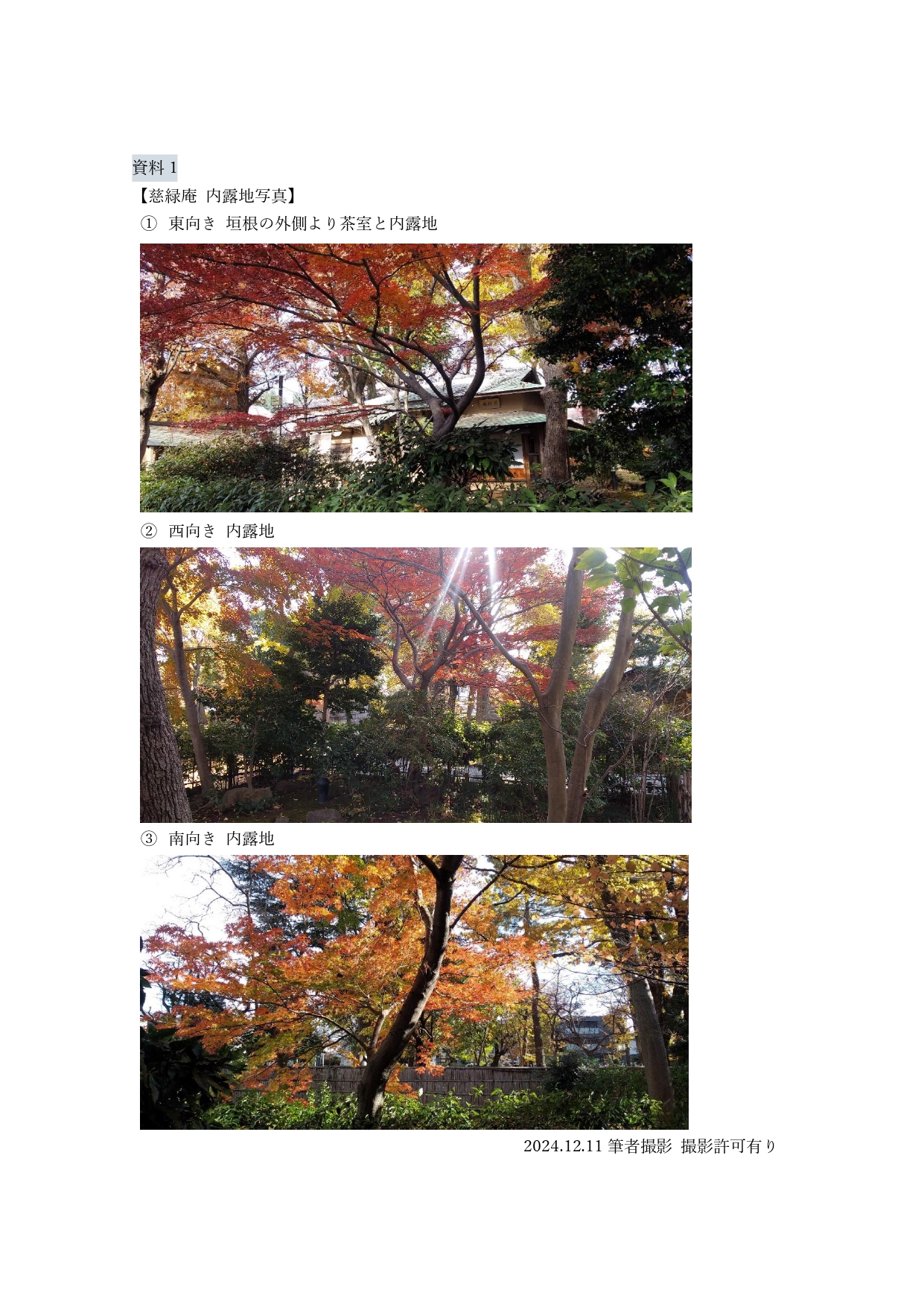

所在地:京都府乙訓郡大山崎町大山崎谷田31[資料1]

敷地面積 3835㎡ 建築面積 本屋46㎡ 閑室46㎡ 下閑室33㎡ 木造平屋建て

竣工:本屋・閑室1928年 下閑室1933年迄

設計:藤井厚二 施工:酒徳金之助

聴竹居(ちょうちくきょ)の名前は華道、茶道、陶芸をたしなんだ藤井厚二の雅号に由来する。

2歴史的背景

日本は明治維新以降、急速に近代化政策を進めたため、西洋の模倣からの和洋折衷と従来の日本の文化が混在していた。そんな状況を憂い日本の風土、文化に合わせた住宅をつくるため、自邸を実験的に建てることで近代的な日本の住宅を検証・実践したのが、藤井厚二(1888-1938以下・藤井)であった。

1913年に東京帝国大学卒業後に初の帝国大学卒の社員として竹中工務店に入社した。1919年に竹中工務店退社後9ヶ月間の海外視察でモダニズムの萌芽やアールデコデザインを見てきたが、海外の建築家の下で学ぶことなく独自の建築を確立したと考えられる。1920年から京都帝国大学に勤務し、後に教授となった。大山崎町に12,000坪の広大な土地を購入し自身の環境工学の知見を反映した第2~4回実験住宅を建設(2)、改良を経て1928年に完成した集大成が第5回住宅として現存する聴竹居である。実験住宅での検証から日本の気候風土に合わせた住宅のあり方を科学的に考察した。竹中工務店退社以降は住宅建築に専念し「其の國の建築を代表するものは住宅建築である」(3)という名言を残している。

3事例の積極的に評価している点

3-1生活様式の融合

聴竹居の客室の椅子は、着物を着る人のために座面を低く、帯が背もたれに、袖が肘掛けに当たらないように設計されている[図7]。また同居していた藤井の母は畳に座り、他の家族は椅子に座ることが多かった。3畳の小上がりを居室から30cm高くすることで、畳に座る人と椅子に座る人の目線が合う[図6]。着物と椅子、畳座と椅子座の両方の生活様式が融合されている点を評価する。

3-2環境工学

藤井は世界各国の気温の調査から人間の快適温度を科学的に割り出して、日本においては高温多湿な夏への対応が重要と考えた。前述の小上がりを高くした部分が開閉式の導気口になっている。本屋西側斜面に外気取り入れ口があり、土中に埋めた土管(クールチューブ)を通って室内に冷たい空気を送りこんでいる[図9]。あたたまった空気は上に上がるため、開かれた欄間、縁側の天井の排気口などを経て屋根下の通風窓から排気する。また通風の面からも居室を中心として小間を組み合わせた一屋一室とした [図8]。

建築壁材も比較実験を行い、外壁は断熱性に優れた黄大津壁 (4)内壁は湿度調整のために和紙を重ねて仕上げた(5)。縁側の庇は日光の角度から計算されている。快適な住宅のありかたを科学的にまとめた『日本の住宅』は建築環境工学の最初の理論書となっている。

3-3木造モダニズム

現存する世界最古の木造建築が法隆寺であるように、日本には長い木造建築の歴史がある。藤井は1930年に、『日本の住宅』『聴竹居図案集』『続聴竹居図案集』の3冊を英文にまとめ『THE JAPANESE DWELLING HOUSE』として発表した。「我国の木造建築は外國のそれに比較して遥かに勝れて居ります。我々は外國の様に腰掛生活に変えねばならぬからといって建築迄外國の真似をする必要はありません。多少の改良を加えれば木造建築の住宅として完全なものになると思ひます」(6)と述べ、日本の木造建築を世界に発信しようとした。

西洋では石や煉瓦を積み上げた組積造のため壁や窓を自由に構成できなかった。対して日本の木造は柱梁構造のため壁や窓の構成が自由であり、独自に進化した。木造モダニズムは、日本の伝統的な木造建築技術を用いて西洋の模倣ではない日本独自の近代建築を実現した試みといえる。聴竹居が木造モダニズムの起点になっていることを評価する(7)。

4国内外の他の事例と比較して何が特筆されるか

4-1 茶室とは異なるデザイン

数寄屋造(8)を基本としているため茶室と聴竹居の外観は類似しているが、内部のデザインには大きな違いがある[資料3]。国宝茶室如庵内部と聴竹居の食事室と居室の開口部を比較する。如庵内部板壁の開口部は火燈形にくり抜かれ平面的であるが [図12,13]、聴竹居の開口部は立体的である[図15]。居室と食事室の間を柔らかく区切る開口部は、居室側から見ると斜め45度に張り出す1/4円のアーチがぶつかるデザインで、食事室側から見ると半円を描いている[図16]。木材に蒸気を当てて少しずつ曲げた曲木のアーチは、藤井のこだわった部分で何度もやり直したと伝わっている。対角線の視点を生み出し、茶室にはないモダンな印象を与えている。

また玄関は逆向きの1/4円[図17]、居室の照明も円[図18]、客室の照明は三角[図19]食事室の照明は四角[図20]とデザインに幾何学を用いた点にアールデコの影響が見られる。

4-2モダニズムとの比較

モダニズム建築の巨匠といわれるル・コルビュジェ(1887-1965)は、藤井より1才年上である。ル・コルビュジェは1923年に「家屋は住むための機械である」(9)と発表、飛行機が空を飛ぶ機能をもつように住宅は住むための機能を持つという合理性を表現した。

しかし藤井は1934年の講演原稿の中で「数年前に仏蘭西の建築家が「住宅は住むための機械である」その言ひ表し方が旧来とは異り耳新しく世の注目を引き我国に於いても一種の流行語 若い人は喜随の涙、併し特に住宅に対して新に必要条件を提出したのではない」(10)と批判している。機械は使用者を特定しないが、建築は使用者への考慮と気候風土を重視する必要があると考えた。[資料4]

ル・コルビュジェが1926年に提唱した「近代建築の五原則」すべてを実践した《サヴォア邸》(11)は1931年に建っているが、聴竹居は1928年に木造で連続水平窓を実現している。 [図22]縁側の窓は中央が大きく両端は小さく、遠近感で窓をより大きく見せている[図23,24]。窓の上部は軒の裏側を見せないように擦りガラスになっており、足元の小窓は換気用である。連続窓の方立(12)が柱の役割を果たし、花台はコーナーを補強する火打材(13)としての役割を果たしている[図25]。方立や火打といった隠れた二次部材の支えによって、木造でありながら鉄筋コンクリート造以上の視界を確保した聴竹居の連続水平窓は特筆に値する。

4今後の展望

聴竹居は2024年度和文化グランプリ(14)において、準グランプリを受賞した。建物もさることながら、所有者の竹中工務店と聴竹居倶楽部(15)の協働も評価されている。縁あって藤井が在籍した竹中工務店が2016年に聴竹居を取得、日常の維持管理や一般公開の見学案内を近隣住民中心の聴竹居倶楽部が担っている。もともと藤井が所有した土地に住み着いた人々が聴竹居倶楽部の中心を担っており、その活動がさらに地域住民を巻き込み、大山崎町のシビックプライドにもつながっている。[資料5]

藤井は関東大震災の被害を目の当たりにして、平屋を推奨した。聴竹居は1995年の阪神淡路大震災、震源地に近かった2018年の大阪北部地震(16)で被害はあったものの耐えている。約100年前の住宅から、まだまだ現代の私たちが学ぶことがあるのではないだろうか。理想の住宅を考えた時に聴竹居の空間を体験し、未来の「日本の住宅」へとつなぐことに重要な意義がある。

5まとめ

川添善行は「良い建築家とは、時代精神をたくみにつかみ空間に翻訳できる人たち(17)」と述べている。藤井はモダニズムを木造で翻訳した良い建築家といえるだろう。

藤井は日本の気候風土に根差した理想の住宅とはどうあるべきか考え、自ら実験を繰り返した結論が聴竹居であり木造モダニズムは、その手段であった。日本の建築家が西洋建築を取り入れ近代化する過程において、木造建築を昇華した木造モダニズムを評価し先駆例である聴竹居を文化資産として残し伝えていくべきだと考える。

参考文献

【註】

(1)文化庁 国指定文化財データベース 聴竹居

https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/102/00005009(2025年1月17日閲覧)

(2)第1回住宅は1915年竹中工務店勤務時代に神戸市に建て母と同居していた。

(3)藤井厚二『日本の住宅 普及版』岩波オンデマンドブックス、1932年、緒言P1

(4) 壁材比較では鉄筋コンクリート、煉瓦、土壁(土蔵壁・木舞壁)木摺壁を比較したが、藤井の採用したものは改善した土壁である。大津壁とは石灰に色土(黄は土の色)に麻や紙を混ぜて水で練ったものを、金鏝(かなこて)で平滑に塗ったもの。漆喰(しっくい)とは違って糊(のり)を用いない。

内壁の表面は温度と湿度を調整する和紙が貼られている。

和紙内壁面の仕上げについては註5に記載

松隈章『聴竹居 発見と再生の22年』ぴあ株式会社、2018年、P78

コトバンク 家とインテリアの用語がわかる辞典「大津壁」の解説

https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A7%E6%B4%A5%E5%A3%81-218081

(2025年1月19日閲覧)

(5)壁面の仕上げ ①ベタ貼り(大江紙)②胴貼り(間似合紙)③受け掛け(大江紙)

④浮け縛り(楮紙)⑤上貼り(鳥の子紙・手漉奉書紙)聴竹居案内資料より

(6)監修・解説 藤井厚二研究会「翻刻 住宅に就いて第二」『藤井厚二著作集 補巻2』ゆまに書房、2022年、P50

(7)聴竹居以降の主な現存する木造モダニズム作品

・1935年《土浦亀城自邸》 土浦亀城 https://www.po-realestate.co.jp/business/aoyama-tsuchiurakameki.html(2025年1月17日閲覧)

・1942年《前川國男邸》 前川國男 東京たてもの園 W6

https://www.tatemonoen.jp/restore/intro/west.php (2025年1月17日閲覧)

・1950年《八勝館御幸の間》 堀口捨己 https://www.hasshoukan.com/room/(2025年1月17日閲覧)

・1958年《日土小学校》松村正恒 https://hizuchi-e.esnet.ed.jp/(2025年1月17日閲覧)

・1959年《都ホテル佳水園》 村野藤吾

https://www.miyakohotels.ne.jp/lp/westinkyoto/kasuien/ja/index.html(2025年1月17日閲覧)

(8)数寄屋(造)(すきやづくり)厳正な書院造に対して,草庵風の丸太や土壁などの意匠を取入れ洗練させた住居様式。柱に角材を用いず隅に皮つきの面皮 (めんかわ) 材を使い,長押 (なげし) を略し (ときには面皮の長押) ,張付壁でなく土壁を用いて天井も棹縁天井とする。桂離宮など上流階級の別荘建築や裏向きの居住空間において用いられた。同様なデザインは草庵の茶室などにもみられ,これらをもとに今日,料亭や一部別荘などに用いられる様式が成立した。ブリタニカオンラインジャパンhttps://japan.eb.com/(2025年1月13日閲覧)

(9)ル・コルビュジェ、吉阪隆正訳『建築をめざして』鹿島出版会、1967年、P90

(10)監修 藤井厚二研究会「日本学術協会第十回大会講演原稿 現代の建築 台湾基隆市1934年12月24日」『写真集成 近代日本の建築37 藤井厚二建築著作集 第10巻』ゆまに書房、2021年、P349-350

(11) Villa Savoye https://www.villa-savoye.fr/en (2025年1月17日閲覧)

(12)方立(ほうだて)横に連続した窓の間に設けられた垂直の桟のこと

建築用語辞典https://www.web-mypage.com/yougosyu_sample/19.html(2025年1月17日閲覧)

(13) 火打(ひうち)水平に直交する部材の隅が変形しないように、これらを斜めにかけ渡した補剛材(建築用語辞典編集委員会、『建築用語辞典 第2版』技報堂出版、1995年、P801)

(14)一般社団法人日本日本和文化振興プロジェクト 2024年度和文化準グランプリ

https://jcpp.jp/2024semi-grand-prix1/(2025年1月17日閲覧)

(15)聴竹居倶楽部 https://chochikukyo.com/club/(2025年1月17日閲覧)

(16)大阪北部地震

2018年6月18日7時58分頃、大阪府北部を震源地とする、震度6弱の地震が発生。

震源地:大阪府北部 マグニチュード:M6.1 最大震度:6弱

【主な地域震度】

○震度6弱

大阪府:大阪市北区、高槻市、枚方市、 茨木市、箕面市

○震度5強

京都府:京都市中京区、伏見区、西京区、亀岡市、長岡京市、八幡市、大山崎町、久御山町

大阪府:大阪市都島区、東淀川区、旭区、淀川区、豊中市、吹田市、摂津市、寝屋川市、交野市、島本町

国土交通省 近畿地方整備局 災害写真ライブラリー 2018年大阪北部地震

https://www.kkr.mlit.go.jp/bousai/saigairaiburari/disasters_detail.php?id=45

(2025年1月17日閲覧)

(17)川添善行 『芸術教養シリーズ19 私たちのデザイン3 空間にこめられた意志をたどる』

京都芸術大学 東北芸術工科大学出版局 藝術学舎、2014年、P48

【参考文献】

1安藤忠雄『ル・コルビュジェの勇気ある住宅』新潮社、2004年

2飯島照仁『名茶室の工夫 茶室建築のアイデアを学ぶ』淡交社、2016年

3磯達雄「モダン住宅と着物美人 聴竹居」『プレモダン建築巡礼』2018年、日経BP社、

P158-163

4越後島研一『ル・コルビュジェを見る 20世紀最高の建築家、創造の軌跡』中公新書、2007年

5川添善行 『芸術教養シリーズ19 私たちのデザイン3 空間にこめられた意志をたどる』

京都芸術大学 東北芸術工科大学出版局 藝術学舎、2014年

6桐浴邦夫『近代の茶室と数寄屋―茶の湯空間の伝承と展開―』淡交社、2004年

7隈研吾『日本の建築』岩波新書、2023年

8小泉隆・松野尾仁美・福山秀親・信濃康博・吉村祐樹・近藤岳志『日本の名作住宅 エレメント&ディテール』株式会社学芸出版社、2024年

9小能林宏城「住宅と作家 藤井厚二論 大山崎の光悦」『新建築11月臨時増刊 昭和住宅史』51(13):50-57、新建築社、1976年

10編者竹中工務店設計部『環境と共生する住宅「聴竹居」実測図集』彰国社、2001年

11「聴竹居 : 藤井厚二 第五回自邸 : 設計 京都府教育委員会 文化財保護課(保存修理) 建築研究協会(防災施設整備) 竹中工務店(観光拠点整備)『新建築』98(9): 44-57,178-179、新建築社、2023年

12中山繁信+松下希和+伊藤茉莉子+齋藤玲香『世界で一番美しい名作住宅の解剖図鑑』株式会社エクスナレッジ、2014年

13中村義明、前田圭介『茶室を感じる』淡交社、2018年

14日埜直彦『日本近現代建築の歴史 明治維新から現代まで』講談社、2021年

15藤井厚二『日本の住宅 普及版』岩波オンデマンドブックス、岩波書店、2018年

16藤森照信、藤塚光政『千年の時を超える知恵 日本木造遺産』株式会社世界文化社、2024年

17藤森照信『茶室学講義 日本の極小空間の謎』角川ソフィア文庫、2019年

18ブルーノタウト著、篠田英雄訳『日本―タウトの日記―1933年』岩波書店、1975年

19松隈章『聴竹居 発見と再生の22年』ぴあ株式会社、2018年

29松隈章『聴竹居 藤井厚二の木造モダニズム建築』平凡社、2015年

21松隈章「‟日本の住宅“を世界レベルにするために建築設備研究を創始し第5回自邸「聴竹居」で実現し世界に発信した建築家・藤井厚二」『BE建築設備』75(5):56-65、建築設備綜合協会、2024年

22「木造モダニズム 1930s-50s素材を転換させた日本の発想」『SD : Space design :スペースデザイン』(432) 5-88、2000年

23ル・コルビュジェ、吉阪隆正訳『建築をめざして』鹿島出版会、1967年

筆者作成の2024年春期の演習2レポート「聴竹居俱楽部にみる文化財建築ボランティア」

2024年夏期の演習1レポート「聴竹居―『日本の住宅』の実践―」も参考にしている。

【参考URL】

1聴竹居 https://chochikukyo.com/ (2025年1月17日閲覧)

2日本庭園有楽苑 国宝茶室如庵 https://www.meitetsu.co.jp/urakuen/joan/index.html

(2025年1月17日閲覧)

3Villa Savoye https://www.villa-savoye.fr/en (2025年1月17日閲覧)

【御礼】

2024年10月26日 重要文化財「聴竹居」特別講座<2024年 秋>

2025年1月18日 第11回重要文化財「聴竹居」を1日たっぷり愉しむ会

上記における講演、また見学の際の聴竹居倶楽部の案内が大変参考になりました。

この場を借りて心より感謝申し上げます。