長岡まつり大花火大会―地域課題を象徴する花火の編集とデザイン―

はじめに

長岡まつり大花火大会には「慰霊」と「平和」、そして「復興」を象徴する花火がある。

本稿では、これらの花火における「意味」の編集とデザインを評価する。さらに、この編集とデザインにより同大会が地域にとってどのような存在になったかを考察する。

1.基本データと歴史的背景

長岡まつり大花火大会は、新潟県長岡市の信濃川河畔で毎年8月2日、3日に開催される(1)。一般財団法人長岡花火財団(2)が主催しており、令和6(2024)年の有料観覧者数は2日間で延べ34万人であった(3)(資料1)。正三尺玉(4)をはじめとする大型花火の打ち上げが見所だ。

長岡で本格的な花火大会が始まったのは、明治12(1879)年からとされる(5)。明治半ばからの東山油田の開発を発端に地域経済が活性化すると、地元企業の協賛に支えられて発展し(6)、大正15(1926)年には正三尺玉の打ち上げに成功した(7)。

日中戦争開戦の翌年から中止されたが、昭和22(1947)年に長岡復興祭(現・長岡まつり)の行事のひとつとして復活した(8)。

平成10(1998)年から平成17(2005)年にかけて、「平和への祈り」「白菊」「復興祈願花火フェニックス」(9)といった花火が登場し、花火の「意味」として「慰霊」「平和」「復興」が強調されるようになった(10)。

2.評価する点

2-1. 花火の「意味」の編集とデザイン

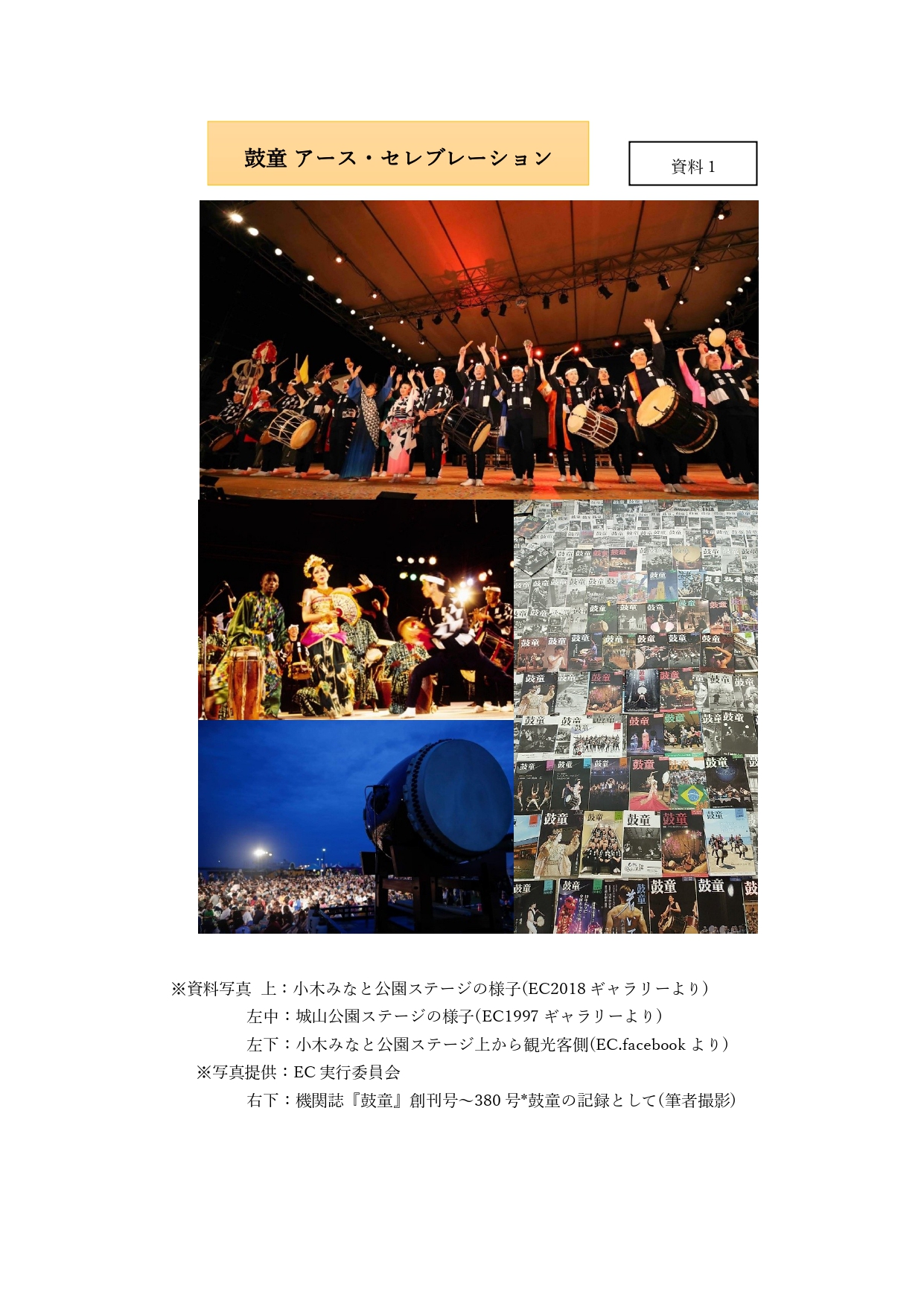

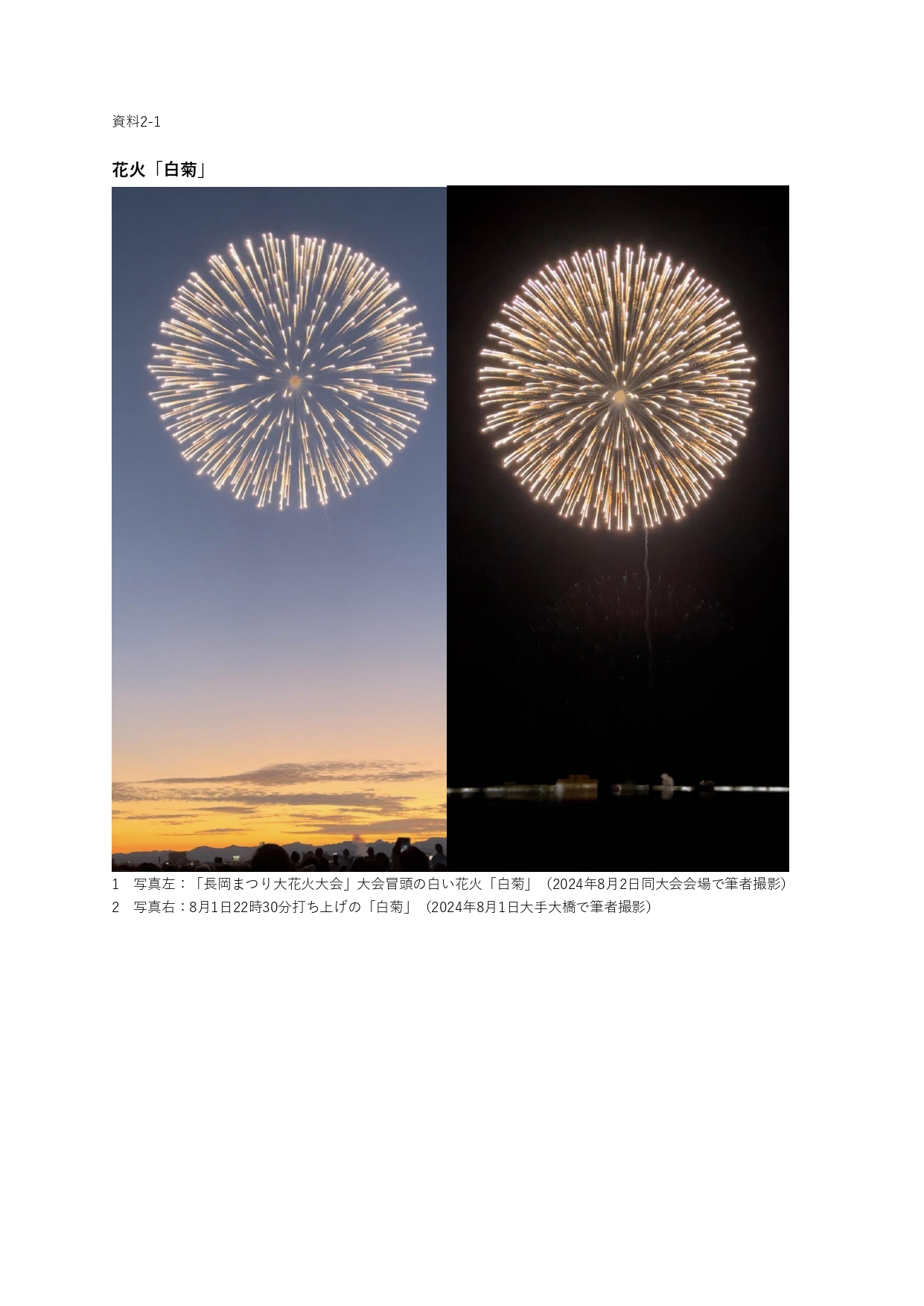

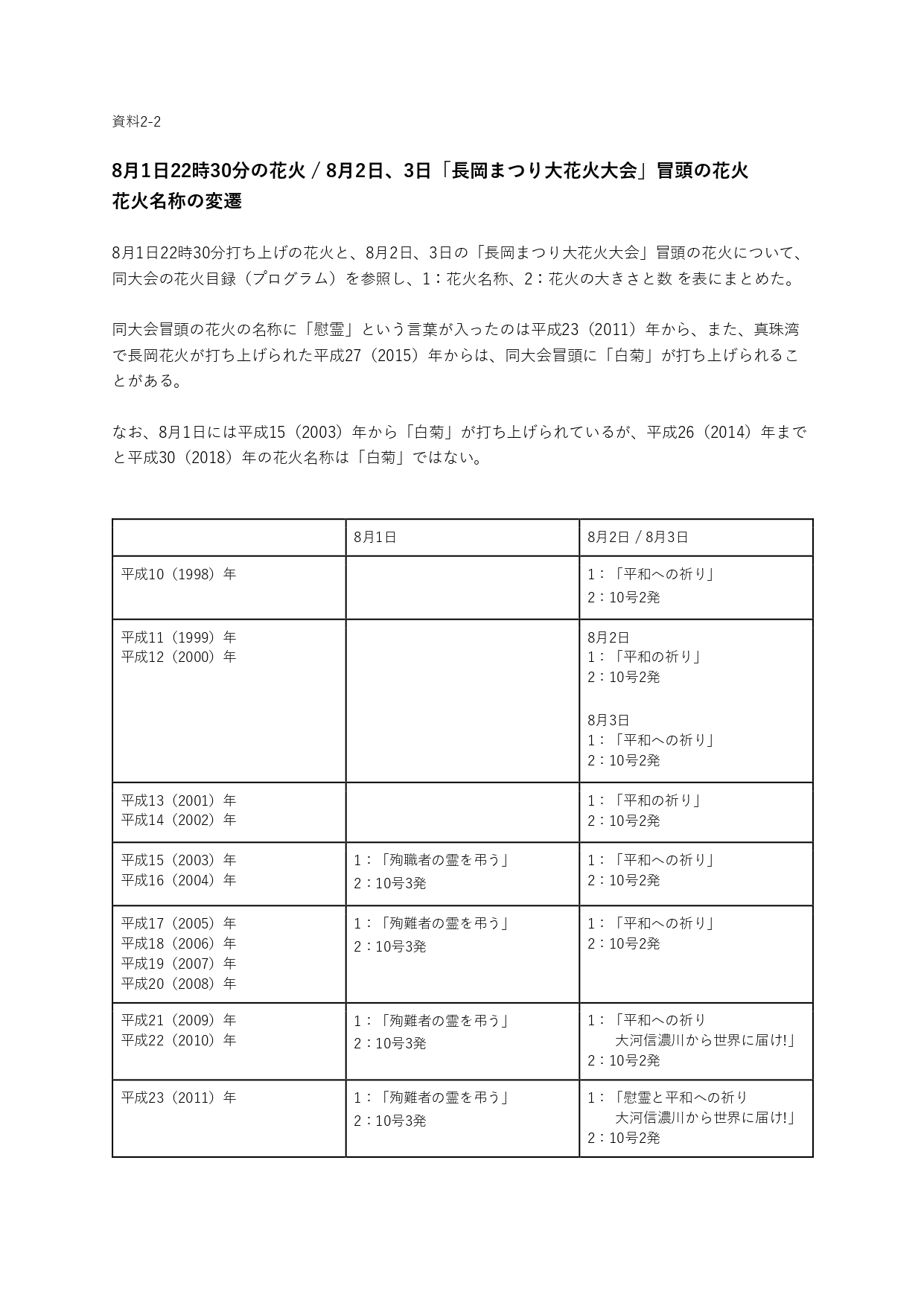

同大会は白一色の花火から始まる。これは、戦争経験者や遺族の要望に応えたもので、平成10(1998)年に「平和への祈り」が打ち上げられて以来、毎年続いている(11)(資料2)。

平成15(2003)年からは、同大会前日に慰霊の花火「白菊」が打ち上げられている(12)(資料2)。長岡空襲が始まった8月1日22時30分に打ち上げることで、同空襲と「白菊」を関連づけているのだ。

これらの花火には「慰霊」や「平和」という「意味」が与えられ、死者に手向ける白い花を想起させるデザインによって、その「意味」を視覚的に伝えている。「意味」の編集とデザインによって、戦争を経験していない世代に長岡空襲を語り継ぎ、同時に、戦争経験者や遺族の心情に寄り添っている(13)。

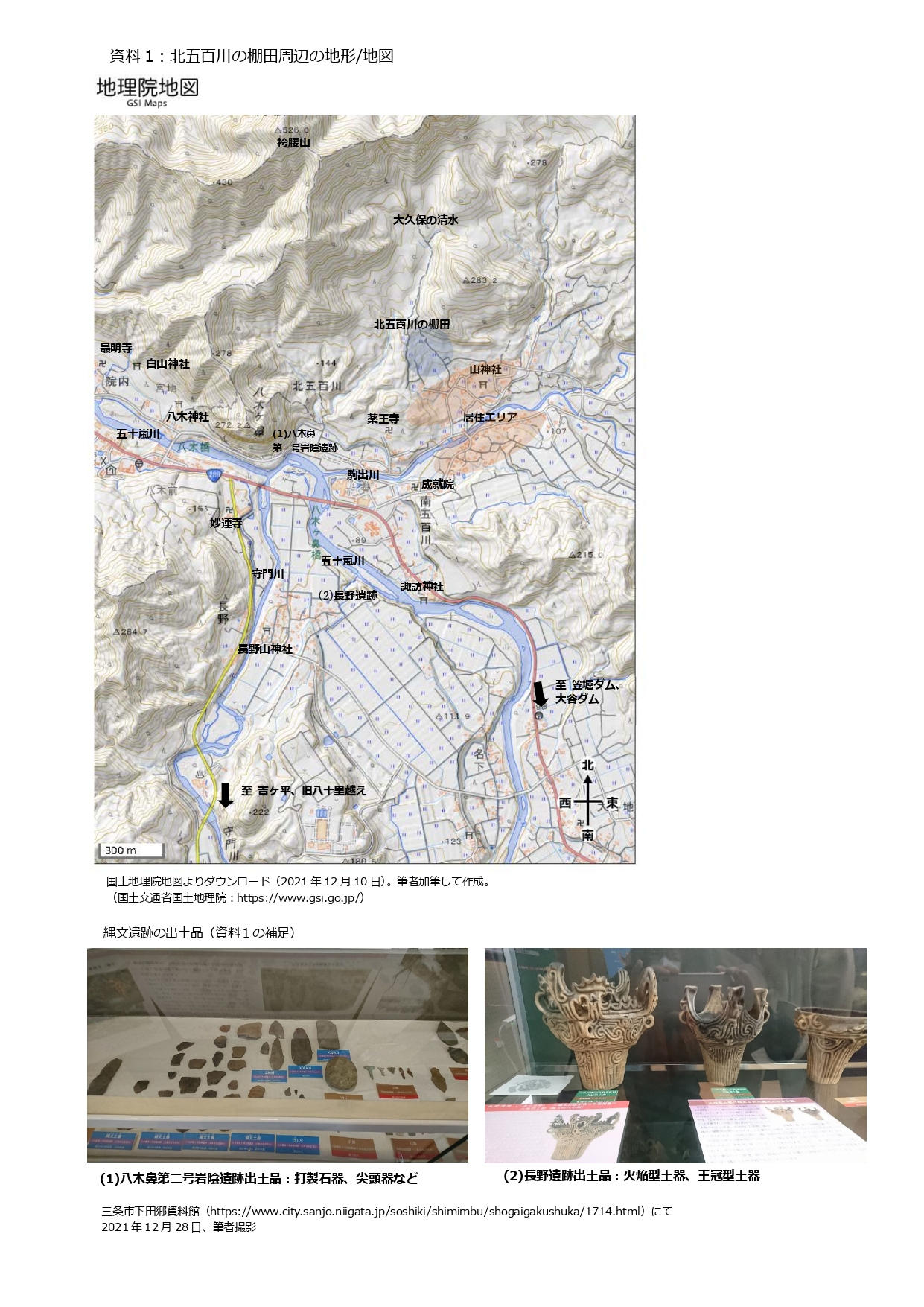

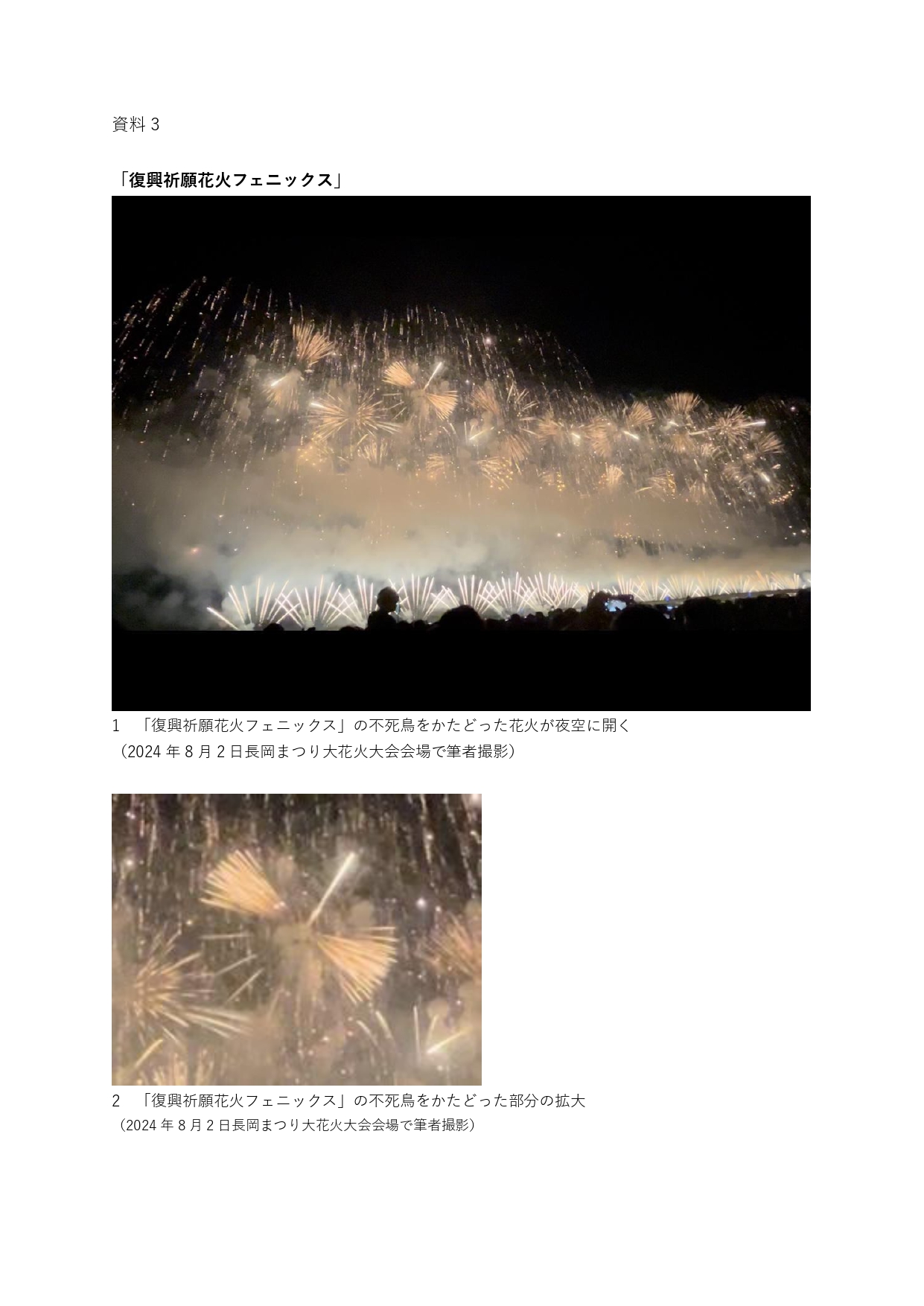

一方、「復興」の象徴としてデザインされた花火が「復興祈願花火フェニックス」だ。新潟県中越地震の翌年から、被災者を元気づけ、復興を祈願する「意味」を持って打ち上げが始まった(14)。長岡市章(15)のモチーフである不死鳥をかたどったデザインがその「意味」を視覚化し(資料3)、「市民自ら募金に協力する」という行動の編集により(16)、復興への意欲を鼓舞した。

早川克美は「デザインには「ひとを、くらしを、社会を、豊かにする」目的がある」(17)と指摘し、さらに、「デザインは、明確な目的をもって、モノやコトに新しい価値や意味を与える方法」(18)だと述べている。

同大会は、長岡空襲を語り継ぎ平和な社会を願う「目的」のために、災害からの復興を願う「目的」のために、花火に「意味」を与えているのだ。

2-2. 花火の「意味」の再編集

「白菊」や「復興祈願花火フェニックス」は同大会に限らず国内外で打ち上げられ、それに伴い新たな「意味」が加わり再編集されている。

例えば、平成27(2015)年にハワイ・真珠湾で打ち上げた「白菊」は、日米両国の戦争犠牲者を慰霊する花火とされ、「相互理解」の「意味」が加わっている(19)。また、東日本大震災で被災した石巻市や能登半島地震の被災地での打ち上げでは(20)、他地域の復興を応援する「意味」が加わっている。

ホノルル フェスティバルでの長岡花火打ち上げが恒例化したこと(21)、能登半島での打ち上げが長岡市と七尾市の小学生の交流と協働によって達成されたことから (22)、こうした他地域への展開に伴う「意味」の再編集は交流人口の増加にもつながっていると評価できる。

3.びわ湖大花火大会との比較ー地域との関わりー

花火大会は公共の場で開催されるため、地域住民の生活に与える影響が大きい。長岡まつり大花火大会は、地域の人々とどのように関わってきたのか。花火の「意味」は、地域との関係に影響しているのか。びわ湖大花火大会と比較して考察する。

びわ湖大花火大会は一昨年、地元の自治連合会から開催に反対する決議文を提出されたことが、有料エリアに設置した「4メートルの目隠しフェンス」と共に全国に大きく報道された(23)。これを受け、大津市は同市民を対象に、同大会に関するアンケート調査を初めて実施した(24)。

また、同市の広報誌における同大会に関する記事は基本的な情報のみであり(25)、地域住民に対して活発に広報が行われていたとは言い難い。

地域の人々に対し、アンケート調査や広報が積極的に行われてこなかった要因として、同大会の目的が考えられる。

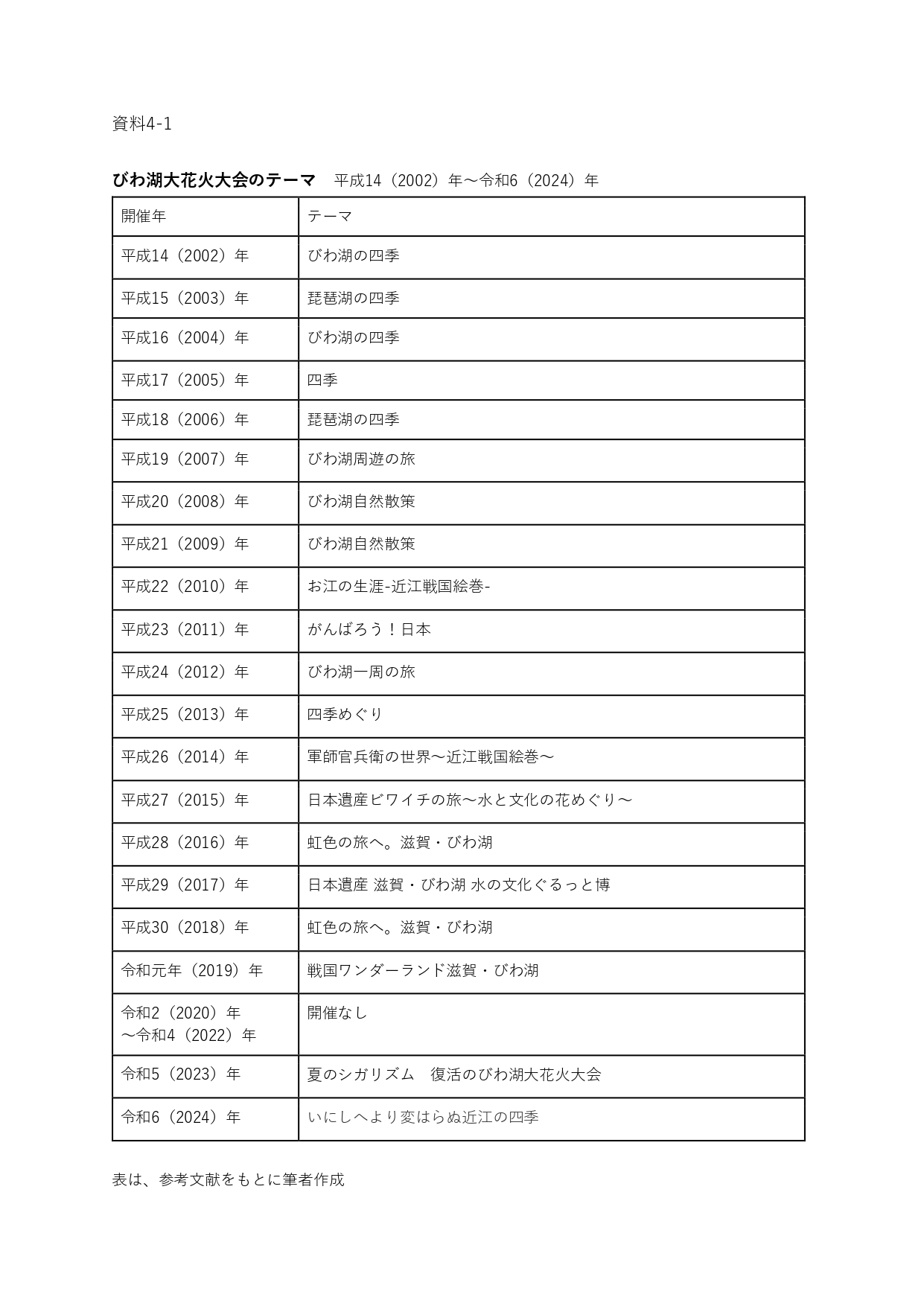

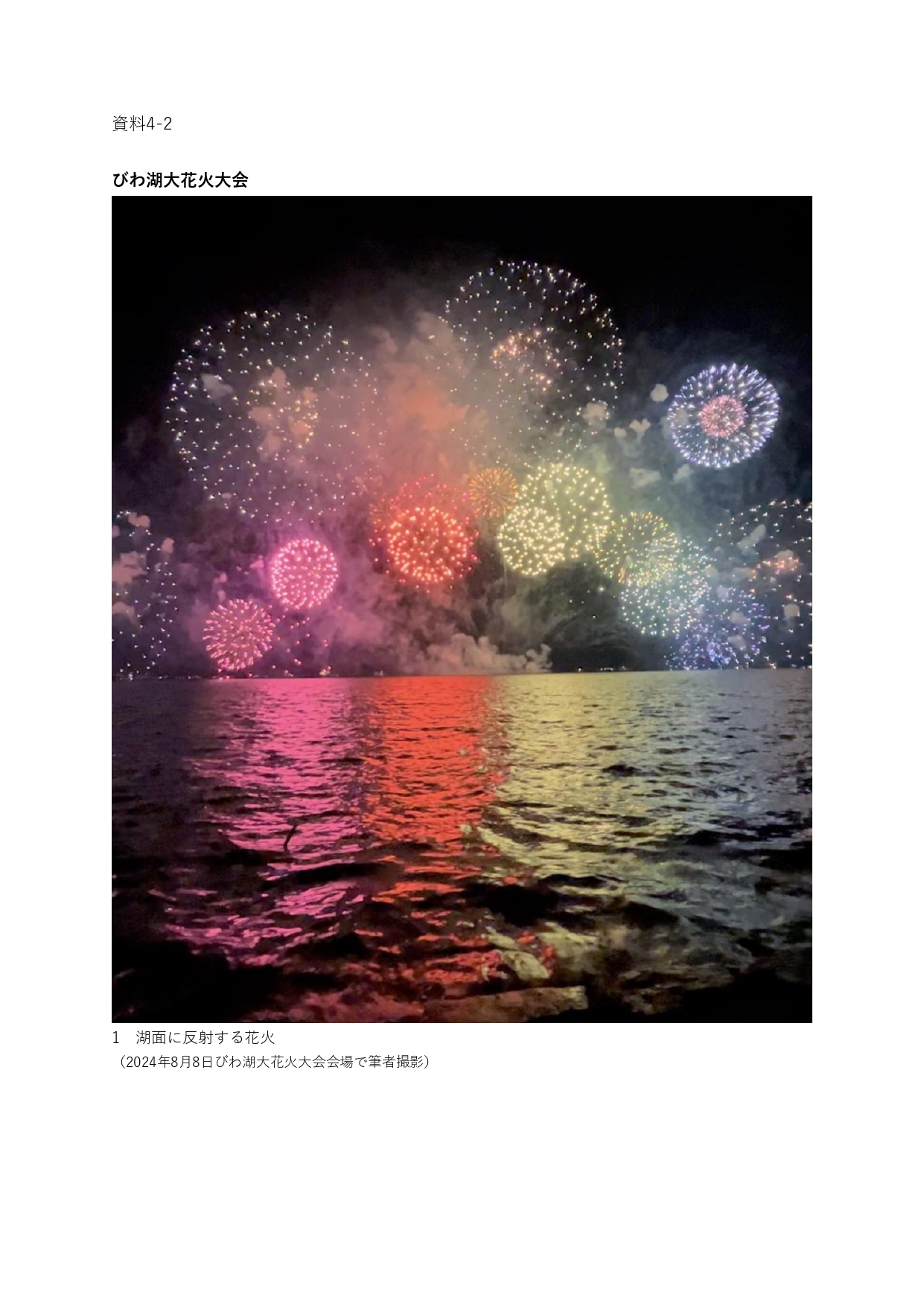

同大会は主として観光に関わるテーマを毎年設定しており、「びわ湖」や「琵琶湖」の文字が入る年も多い(26)(資料4-1)。演出面では、湖面への花火の反射が強調されている(資料4-2)。こうしたテーマ設定や演出から、同大会は観光客に対して琵琶湖に象徴される地域の観光資源をPRする目的があることがわかる。そのため、地域住民への発信が少なかったと推測される。

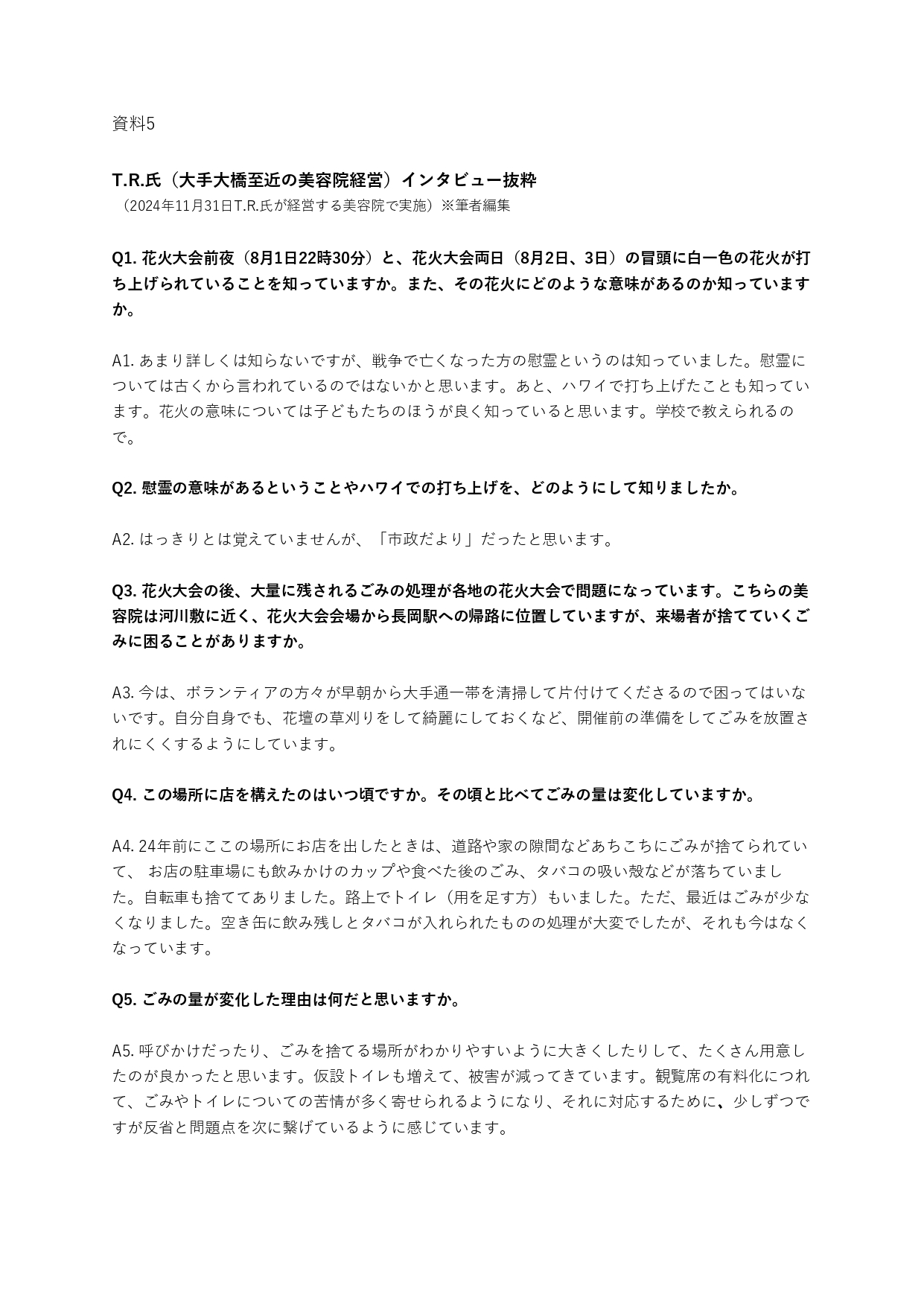

一方、長岡まつり大花火大会の主催者は、地域の企業や団体、小中学生に清掃ボランティアを(27)、地域企業や住民に「軒先パーキング」への協力を呼びかけている(28)。このように、同大会は地域の人たちの協力を得て発展してきた(29)(資料5)。

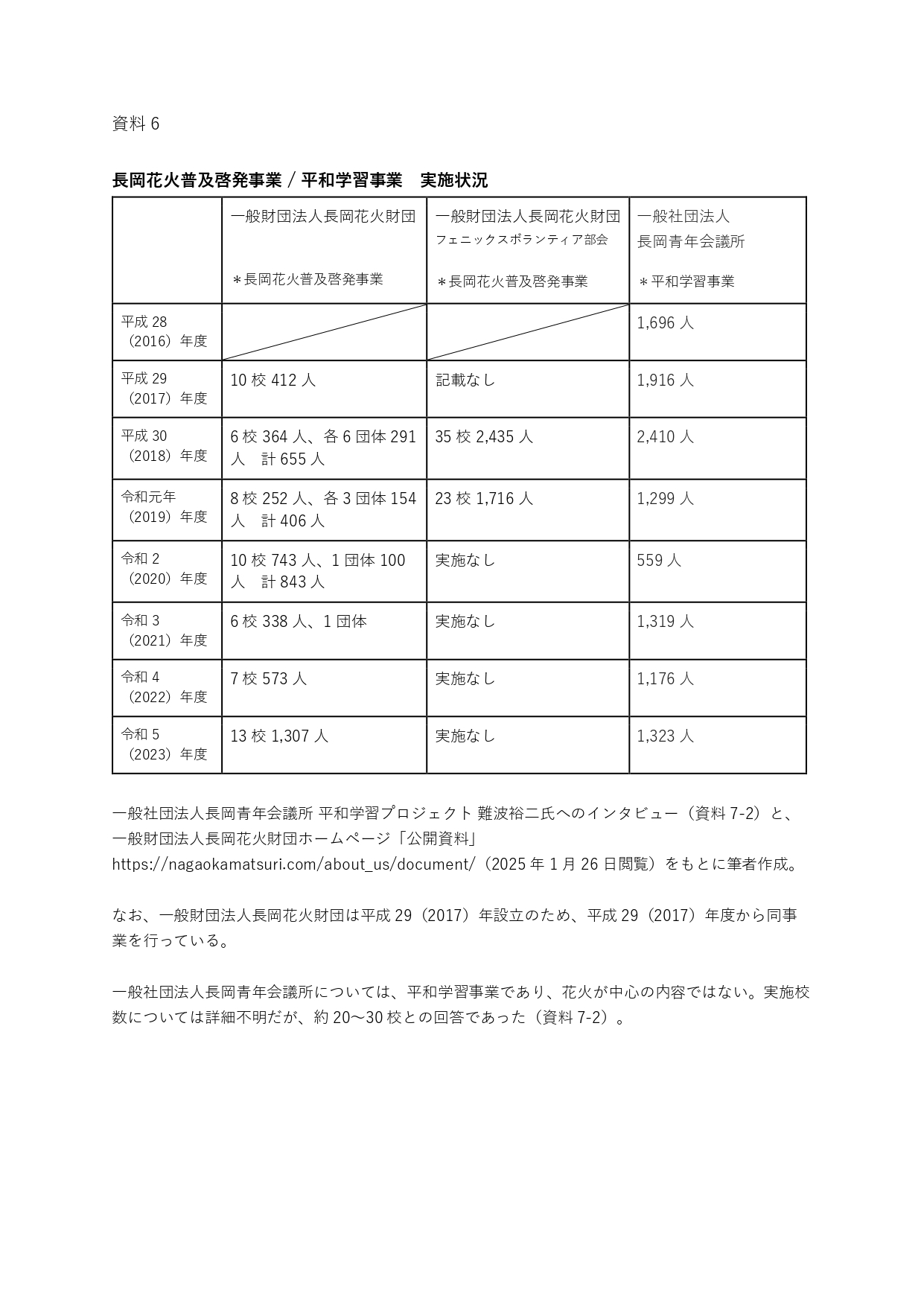

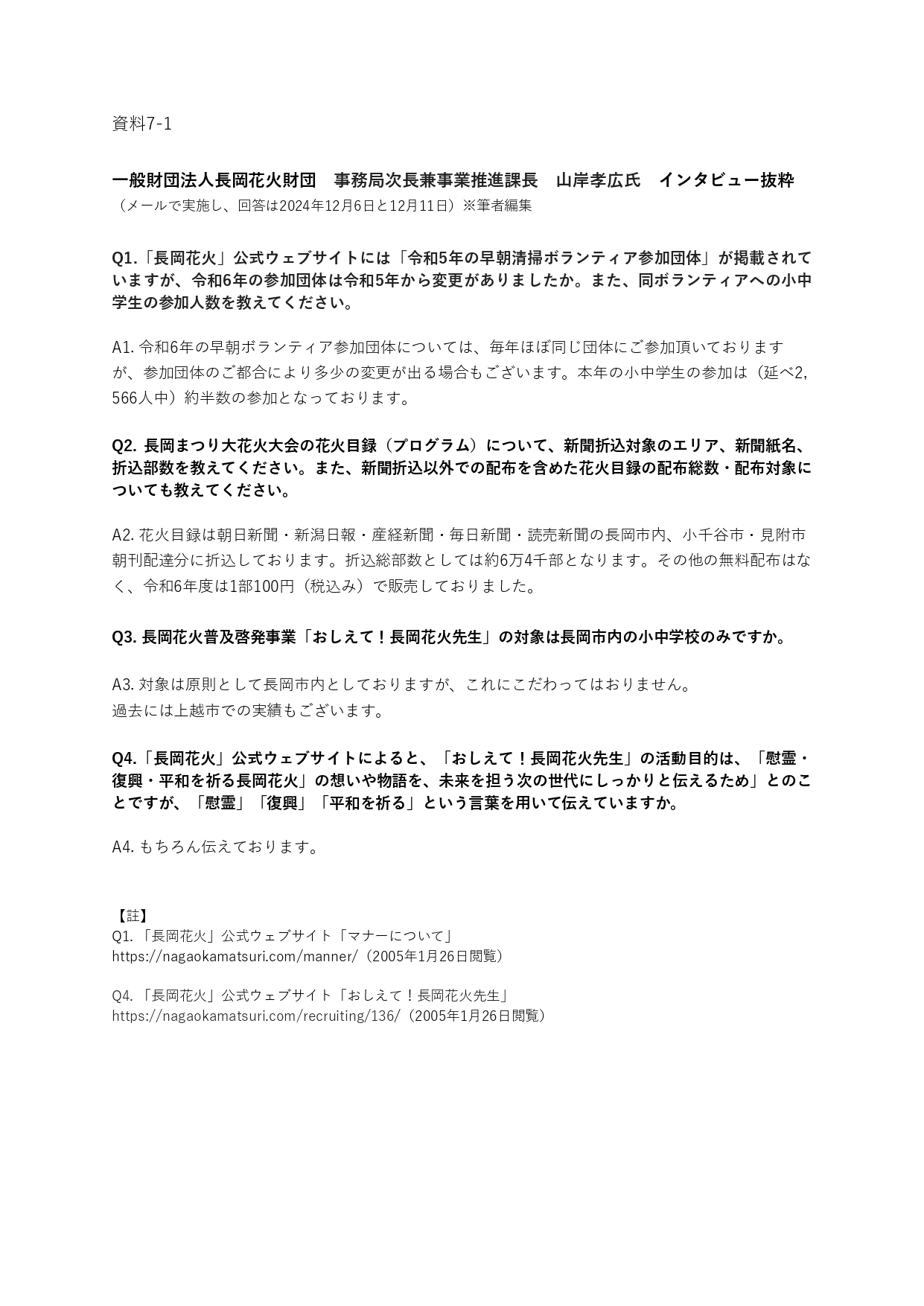

なお、同大会は、同市の広報誌(30)や広報誌とともに配布される『長岡まつり特集号』(31)、新聞に折り込まれる花火目録(32)、同市教育委員会が同市内の小学5年生に配布する地域教材(33)、さらに、小中学校を主な対象とする訪問活動によって、地域の人々への広報・普及活動を行っている(34)(資料6 / 資料7 / 資料8)。

活発な広報・普及活動が地域で行われてきた要因には、まず、同大会がスポンサー花火であり、協賛や寄付を呼びかける必要があったこと、新潟県内からの来場が約半数を占める(35)ことがある。さらに、花火の「意味」の編集が長岡市政を反映している点があげられる。『長岡まつり特集号』における長岡まつりや慰霊の花火に関する記事には、同市の「非核平和都市宣言」や「長岡戦災資料館」開設との関連性があり (36)、市政を反映した花火の「意味」を地域の人々に広く伝えるために、花火のデザインによる視覚的効果に加えて、言葉による発信を併用したと考えられる。「慰霊」「復興」「平和」の「意味」を伝えることが、地域への積極的な情報発信につながってきたのだ。

4.今後の展望について

新潟県中越地震から20年が経ち、震災を経験していない世代が増えている。震災経験者は「復興祈願花火フェニックス」を観ると当時の記憶が蘇るという(37)。しかし、震災経験がない世代にとって、花火を震災と結びつけることは難しい。

こうした状況をふまえて、これからの「復興祈願花火フェニックス」は、防災のシンボルになることを目指すべきではないか。他地域の復興を応援するとともに、自身のくらしを守ることを「目的」に定め、伝えるべき「意味」を再編集する必要がある。

「白菊」や「復興祈願花火フェニックス」は、前述のように「意味」の再編集を行ってきた。「復興祈願花火フェニックス」の「意味」を今一度編み直し、防災のシンボルとすることで、同大会はより一層幅広い世代の共感を得られるはずだ。

5.まとめ

長岡まつり大花火大会は、地元企業や住民の協賛と協力によって発展してきた。平成10(1998)年以降は長岡市政を反映し、長岡空襲や新潟県中越地震に紐づいた「慰霊」「平和」「復興」という「意味」が編集され、「意味」を象徴する花火がデザインされた。その「意味」を伝えるための広報・普及活動の継続は長岡市民とのコミュニケーションでもあった。

空襲や震災の経験を未来に伝えることは、地域の人々が共有すべき課題だ。同大会は花火の「意味」の編集とデザインによって、その課題を象徴してきた。

しかし、戦争や災害の経験を持たない世代に伝えるためには、多様な立場の人々がそれぞれに共感できる「意味」を再編集する必要がある。同大会がこれからも地域の課題を象徴する存在であるために、状況の変化に応じて「意味」を編み直し続けることが求められている。

-

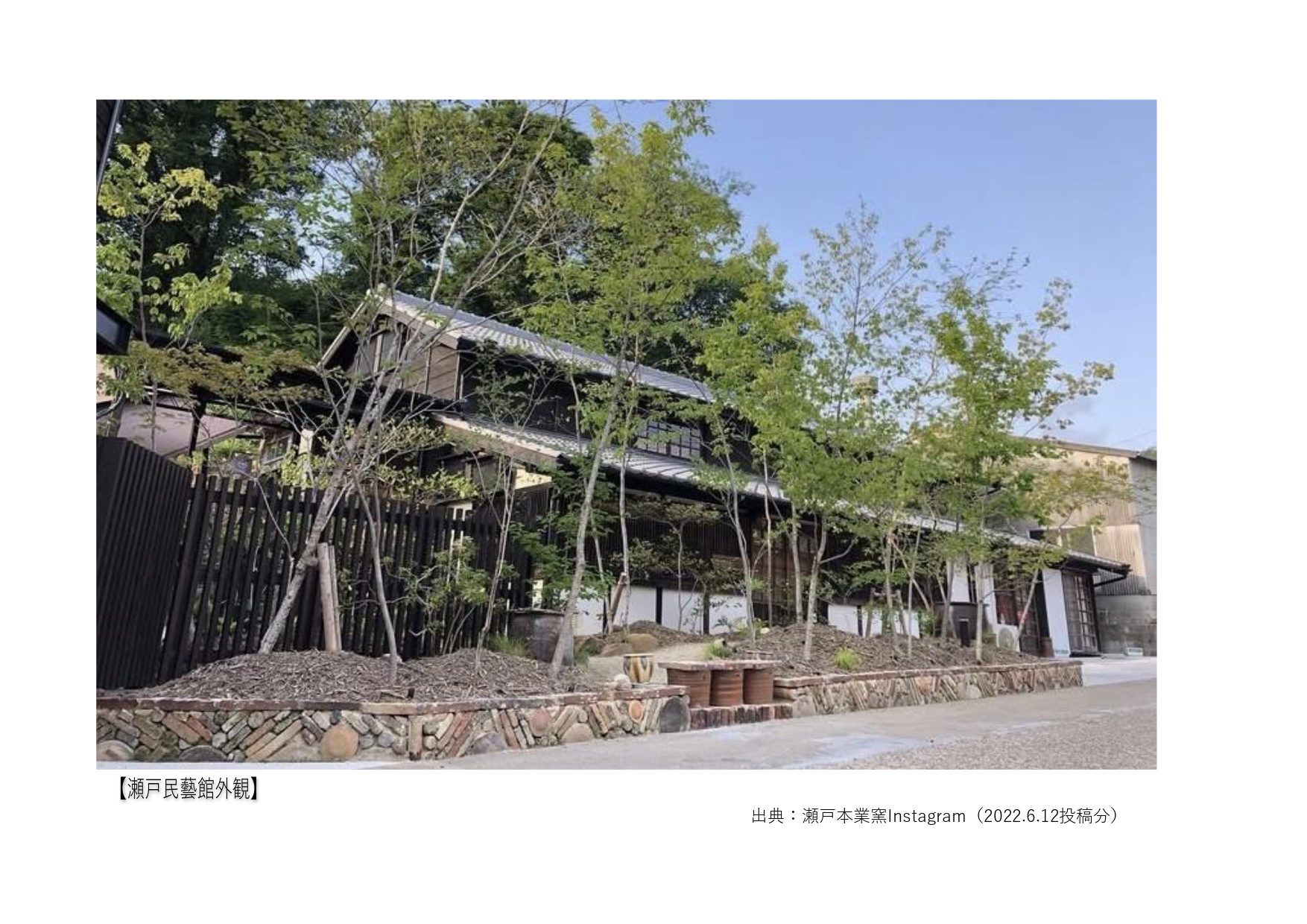

資料1 会場外から復興祈願花火フェニックスを観る人々(2024年8月3日筆者撮影)

資料1 会場外から復興祈願花火フェニックスを観る人々(2024年8月3日筆者撮影) -

-

-

-

資料2-1 花火「白菊」

資料2-1 花火「白菊」

写真1 「長岡まつり大花火大会」大会冒頭の白い花火「白菊」(2024年8月2日同大会会場にて筆者撮影)

写真2 8月1日22時30分打ち上げの「白菊」(2024年8月1日大手大橋にて筆者撮影)

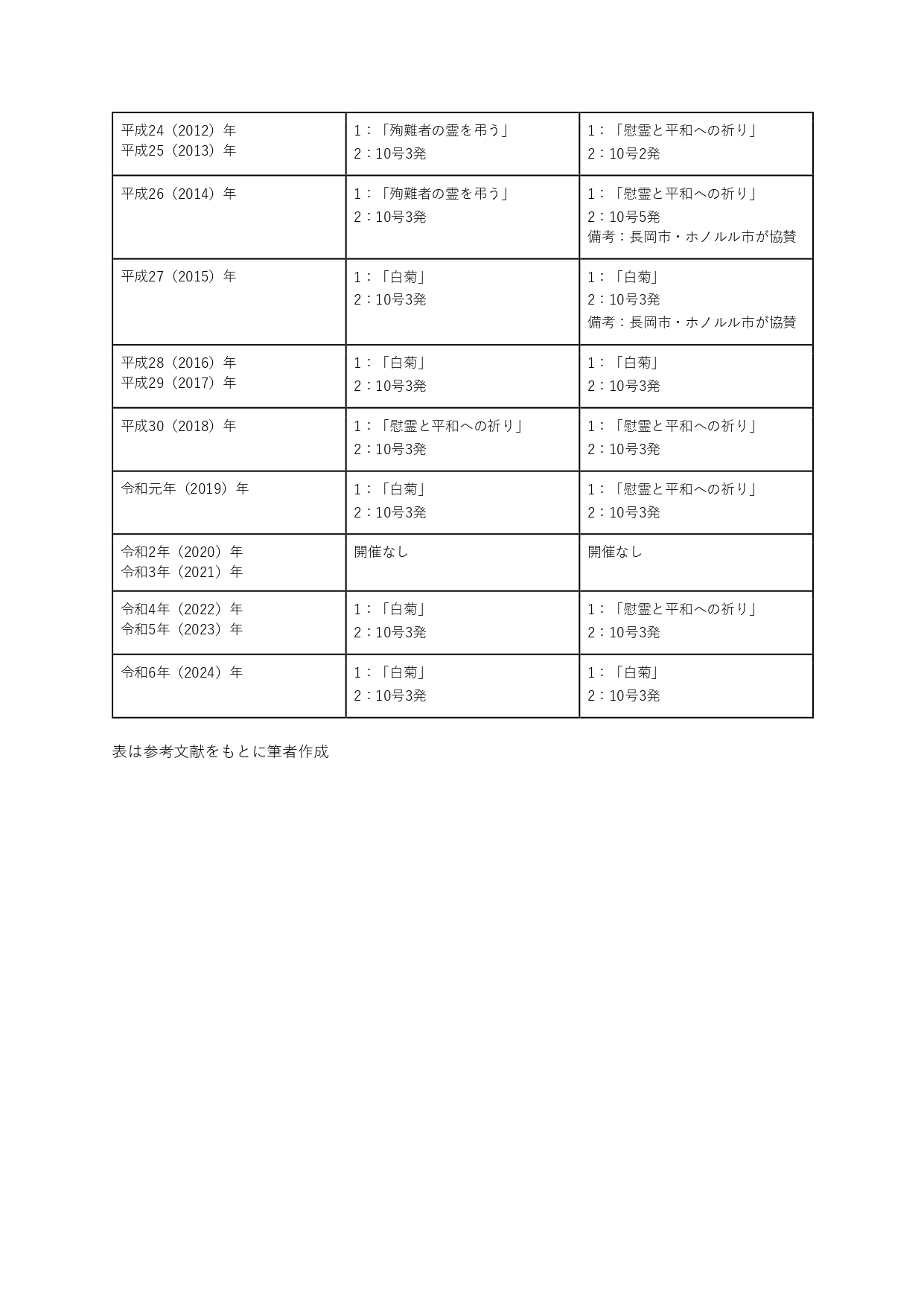

資料2-2 花火名称の変遷:8月1日22時30分の花火 / 8月2日、3日「長岡まつり大花火大会」冒頭の花火 -

-

資料3 「復興祈願花火フェニックス」

資料3 「復興祈願花火フェニックス」

写真1 「復興祈願花火フェニックス」の不死鳥をかたどった花火が夜空に開く。(2024年8月2日長岡まつり大花火大会会場にて筆者撮影)

写真2 「復興祈願花火フェニックス」の不死鳥をかたどった部分の拡大。(2024年8月2日長岡まつり大花火大会会場にて筆者撮影)

写真3 視界いっぱいに広がる「復興祈願花火フェニックス」。打上げ幅は約2km。(2024年8月2日長岡まつり大花火大会会場にて筆者撮影) -

-

-

-

資料4-1 びわ湖大花火大会のテーマ 平成14(2002)年〜令和6(2024)年

資料4-1 びわ湖大花火大会のテーマ 平成14(2002)年〜令和6(2024)年

資料4-2 びわ湖大花火大会

写真1 湖面に反射する花火(2024年8月8日びわ湖大花火大会会場にて筆者撮影)

写真2 湖面に半円状に開く花火(2024年8月8日びわ湖大花火大会会場にて筆者撮影)

写真3 有料観覧席と道路のあいだにたてられた4mの目隠しフェンス(2024年8月8日筆者撮影) -

-

資料5 T.R.氏(大手大橋至近の美容院経営)インタビュー抜粋

資料5 T.R.氏(大手大橋至近の美容院経営)インタビュー抜粋

(2024年11月31日T.R.氏が経営する美容院にて実施、筆者編集) -

資料6 長岡花火普及啓発事業 / 平和学習事業 実施状況

資料6 長岡花火普及啓発事業 / 平和学習事業 実施状況

【長岡花火普及啓発事業】

一般財団法人長岡花火財団

一般財団法人長岡花火財団フェニックスボランティア部会

【 平和学習事業】

一般社団法人長岡青年会議所 -

-

-

資料7-1 一般財団法人長岡花火財団 事務局次長兼事業推進課長 山岸孝広氏

資料7-1 一般財団法人長岡花火財団 事務局次長兼事業推進課長 山岸孝広氏

インタビュー抜粋 (メールにて実施、2024年12月6日と12月11日に回答、筆者編集)

資料7-2 一般社団法人長岡青年会議所 平和学習プロジェクト 難波裕二氏

インタビュー抜粋 (メールにて実施、2024年12月5日回答、筆者編集) -

-

資料8 長岡市立豊田小学校 教諭 白井健元先生 インタビュー抜粋

資料8 長岡市立豊田小学校 教諭 白井健元先生 インタビュー抜粋

(メールにて実施、2024年11月26日回答、筆者編集)

参考文献

【註】

(1)長岡駅から西に約2km、長生橋と大手大橋周辺の信濃川両岸に観客席が設けられる。

なお、開催日が曜日に関わらず固定されている理由は、昭和20(1945)年8月1日に起こった長岡空襲に因んで、8月1日から3日に長岡まつりが開催され、その一環として長岡まつり大花火大会が開催されるからである。

長岡市公式ホームページ「長岡まつり(8月1日~3日)」

https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kankou/event/nagaokamatsuri.html(2025年1月24日閲覧)

(2)「長岡花火に特化した法人として」平成29(2017)年4月3日に設立された。

「長岡花火」公式ウェブサイト「長岡花火財団の概要」

https://nagaokamatsuri.com/about_us/(2025年1月24日閲覧)

(3)2022年より全ての観覧席が有料となり、抽選で販売される。同大会会場内に入場するには観覧チケットが必要だが、近隣の住民は自宅付近など会場外で観覧することも多い(資料1)。

「長岡花火 最多34万人 有料観覧者 事前にチケット完売」読売新聞、2024年8月6日、読売新聞オンライン。

https://www.yomiuri.co.jp/local/niigata/news/20240805-OYTNT50171/(2025年1月24日閲覧)

(4)正三尺玉は地上約600mまであがり、直径約650m開く。

渡辺千雅 他編『長岡大花火祈り』長岡まつり協議会(長岡市観光課内)、2006年、p.30。

(5)「長岡花火」公式ウェブサイト「長岡まつり・大花火大会の歴史」

https://nagaokamatsuri.com/history/(2025年1月24日閲覧)

なお、明治12(1879)年9月19日の新潟新聞にこの花火に関する記事がある。

(6)東山油田と地域経済の発展、地元企業からの協賛の関係については下記を参照した。

長谷川健一「東山油田の繁栄と長岡大花火の隆盛の関係について-戦前の長岡花火の目録(プログラム)からわかること―」、長岡郷土史研究会編 『長岡郷土史 第56号』長岡郷土史研究会、2019年。

(7)「長岡花火」公式ウェブサイト「長岡まつり・大花火大会の歴史」

https://nagaokamatsuri.com/history/ (2025年1月24日閲覧)

(8)同上

(9)2005年に初めて打ち上げた際の花火名は「震災復興祈願花火フェニックス」であった。その後、花火名を変更した。

(10)長岡花火公式YouTubeチャンネル「長岡まつりの起源と長岡花火に込められた想い」

https://www.youtube.com/watch?v=G_mjHR_jDpc&t=407s(2025年1月24日閲覧)

本動画のエンディング(6'25"から6'35")においても「慰霊」「復興」「平和」が強調されている。

(11)「別刷り特集 / 長岡まつり特集 「不死鳥」装い一新 思い結集巨翼舞う NPO、市民ら募金に汗」新潟日報、2009年7月30日、別刷、p.4、新潟日報記事データベース。

https://dbs.g-search.or.jp/aps/QNIF/main.jsp?ssid=20250117152613731gsh-ap02 (2025年1月17日閲覧)

(12)同上。

なお、本記事には、当時、長岡まつり実行委員長であった藤井芳氏が花火師、嘉瀬誠次氏に相談し、嘉瀬氏が亡き戦友を弔うために平成2年(1990)年にロシアで打ち上げた白色の花火「白菊」を打ち上げることを決めた経緯も述べられている。

(13)長岡空襲経験者へのインタビュー記事に「『白菊』の花火は戦災で亡くなられた方をしのぶ大切な機会」とのコメントが掲載されている。

長岡市広報課編『ながおか市政だより』平成29年8月/第755号、長岡市、p.3。

https://www.city.nagaoka.niigata.jp/elibrary/kouhou/nagaoka/file/h2908.pdf(2025年1月24日閲覧)

(14)復興祈願花火フェニックス ホームページ「復興祈願花火フェニックス打上の目的」

https://phoenix-hanabi.jp/pc/(2025年1月24日閲覧)

(15)長岡市ホームページ「市の紹介」

https://www.city.nagaoka.niigata.jp/syoukai/ (2025年1月24日閲覧)

(16)同大会の大型花火は主として企業からの協賛金で打ち上げられるが、「復興祈願花火フェニックス」は街頭等で市民に対する募金活動を行っている。

「長岡まつり大花火大会「フェニックス」、みんなの力で打ち上げよう!新潟長岡市で募金活動スタート 全国の被災地に元気を…7月21日まで実施」新潟日報、2024年7月1日、新潟日報デジタルプラス。

https://www.niigata-nippo.co.jp/articles/-/431967(2025年1月28日閲覧)

(17)早川克美『芸術教養シリーズ17 私たちのデザイン1 デザインへのまなざし―豊かに生きるための思考術』藝術学舎、2014年、p.24。

(18)同上

(19)長岡市ホームページ「戦後70年長岡ホノルル平和交流記念事業」

https://www.city.nagaoka.niigata.jp/shisei/cate09/honolulu/kinen-jigyo.html(2025年1月24日閲覧)

(20)石巻市の「石巻川開き祭り花火大会」にて「復興祈願花火フェニックス」が打ち上げられた。

「復興の不死鳥、がれきの街照らす 石巻で花火大会」朝日新聞、2011年8月2日、朝日新聞デジタル。

https://www.asahi.com/special/10005/TKY201108010438.html(2025年1月28日閲覧)

昨年12月には、長岡市立豊田小学校の6年生と七尾市立小丸山小学校6年生が行った募金活動やクラウドファンディングにより資金を集めた花火の打ち上げが七尾市で行われた。

長岡市ホームページ「【広報な毎日】被災地に元気を!豊田小が被災地で花火を打ち上げ」

https://www.city.nagaoka.niigata.jp/shisei/cate02/blog/20241206-1.html(2025年1月28日閲覧)

クラウドファンディングサイト CAMPFIRE「【中越から能登へ】能登の子どもたちに花火を届けたい!」

https://camp-fire.jp/projects/802038/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show(2025年1月28日閲覧)

(21)ホノルルフェスティバルホームページ「長岡花火」

https://www.honolulufestival.com/ja/festival/nagaoka-fireworks/(2025年1月21日閲覧)

(22)両校の生徒は昨年6月からオンラインで交流を続けていた。募金活動も双方で行っていた。

「復興願う「不死鳥」能登の空に 石川と新潟の児童、募金で原資 復興祈願花火 / 福井県」朝日新聞、2024年12月6日、朝刊、福井全県版、p.23、朝日新聞クロスサーチ。

https://xsearch.asahi.com/kiji/detail/?1737444658360(2025年1月21日閲覧)

(23)林利香「びわ湖大花火に地元が反対決議 高く長い有料席は「公平性に欠ける」」朝日新聞、2023年8月5日、朝日新聞デジタル。

https://www.asahi.com/articles/ASR847T4ZR82PTJB002.html(2025年1月27日閲覧)

(24)大津市産業観光部観光振興課「「びわ湖大花火大会」に関するアンケート調査結果報告書」

https://www.city.otsu.lg.jp/material/files/group/36/hanabiannketokeltuka.pdf(2025年1月27日閲覧)

(25)『広報おおつ7月1日号』p.11に有料観覧席のチケット販売に関する記事がある。

https://www.city.otsu.lg.jp/material/files/group/108/2024070101.pdf(2025年1月27日閲覧)

『広報おおつ8月1日号』p.9に、開催日時、場所、問い合わせ先、観覧エリア地図、びわ湖大花火大会公式ウェブサイトに誘導するQRコードが掲載されている。

https://www.city.otsu.lg.jp/material/files/group/108/2024080101.pdf(2025年1月27日閲覧)

(26)平成14(2002)年以降の20のテーマのうち、13テーマに「びわ湖」または「琵琶湖」の文字が入る。

(27)「長岡花火」公式ウェブサイト「マナーについて」「早朝清掃にご理解を」

https://nagaokamatsuri.com/manner/(2025年1月27日閲覧)

(28)「長岡花火」公式ウェブサイト「軒先パーキング」

https://nagaokamatsuri.com/topics/1051/(2025年1月27日閲覧)

(29)長岡まつり大花火大会の会場付近にて店舗を経営するT氏は、ごみの放置を避けるために事前に店舗前の花壇の草刈りをしているという(資料5-A3)。清掃ボランティアを含め、こうした地域の人々の協力がごみの減少につながっていると考えられる。

(30)長岡市ホームページ「市政だより」

https://www.city.nagaoka.niigata.jp/shisei/cate02/tayori/index.html(2025年1月27日閲覧)

「市政だより」のバックナンバーはインターネットに公開されている。

長岡市政ライブラリー「広報誌でみる長岡」

https://www.city.nagaoka.niigata.jp/elibrary/kouhou/index.html(2025年1月27日閲覧)

(31)「市政だより」8月号とともに配布される。

昨年発行の『長岡まつり特集号2024』は(註1)の長岡市公式ホームページ「長岡まつり(8月1日~3日)」に公開されている。

https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kankou/event/file/2024nagaokamatsuri-00.pdf(2025年1月24日閲覧)

(32)長岡まつり大花火大会の花火目録(プログラム)の販売について、また、新聞折込の対象エリア、新聞紙名、折込部数については、資料7-1のA2にて述べられている。

(33)毎年配布される。昨年は下記の教材を配布している。

『調べる!出かける!学ぶ!ながおか学 令和6年度版』長岡市教育委員会、2024年。

本教材のp.75、p.76に「復興祈願花火フェニックス」、p.76-p.78に長岡花火に関する記述がある。p.78には「白菊」が掲載されている。

(34)一般財団法人長岡花火財団、一般財団法人長岡花火財団フェニックスボランティア部会による長岡花火普及啓発事業と一般社団法人長岡青年会議所による平和学習事業「出前授業」の実施状況を資料6にまとめた。

資料7-1と資料7-2のインタビューには長岡花火普及啓発事業、平和学習事業に関するコメントが含まれている。

資料8は、昨年、七尾市で花火を打ち上げた長岡市立豊田小学校の白井教諭へのインタビューである。豊田小学校と七尾市立小丸山小学校のプロジェクトに長岡花火普及啓発事業がどのように関わったのかという点を中心に質問した。

(35)ジオテクノロジーズホームページ「ジオテクノロジーズ、「長岡花火2023の来場者にアンケート」を実施 来場者の満足度は90%超え、泊り客の57.4%は「初めて見た」と回答」

https://geot.jp/pressrelease-20230829/(2025年1月27日閲覧)

(36)長岡市は 昭和59(1984)年8月1日に非核平和都市宣言を行い(36-1)、翌年、戦災から40年となる昭和60(1985)年8月1日には「非核平和都市宣言 市民の集い」を初めて開催した(36-2)。

昭和60(1985)年発行の『市政だより』第372号とともに配布された長岡まつり特集号『特集 長岡まつり 8月1.2.3日』(36-3)には、「長岡まつりの起源」と題した記事に、長岡まつりの起源が長岡空襲にある旨の記述がある。これ以前の長岡まつり特集号や市政だより、花火目録に同様の記載は確認できなかった(36-4)。

また、長岡戦災資料館を開設した平成15年(2003)年には、8月1日夜に慰霊の花火「白菊」の打ち上げが始まっている。加えて、同年に開催した「全国花火サミットin長岡2003」のサミット会議パネルディスカッションでは、当時の長岡市長が「戦災殉難者の鎮魂と復興祈願」が「長岡の花火大会の由来」だと発言している(36-5)。

その前年、平成14(2002)年発行の『長岡まつり特集号[2002]』には「長岡まつりに想いを込めて」というタイトルで「空襲で亡くなられた方々への慰霊の念や、長岡再興に尽力した先人への感謝、また恒久平和への願いを、私たちはいつまでも、この長岡まつりで伝えていきたいものです。」(36-6)と記載されている。さらに、平成16(2004)年発行の『長岡まつり特集号 2004:THE SUMMER FESTIVAL IN NAGAOKA』には、8月1日夜の「慰霊の花火」打ち上げについても記されている(36-7)。

[(36)の註]

(36-1)長岡市ホームページ「非核平和都市宣言」

https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate12/sensai/heiwa-sengen.html(2025年1月27日閲覧)

(36-2)長岡市政ライブラリー「昭和60年」

https://www.city.nagaoka.niigata.jp/elibrary/ayumi/nagaoka05/s60.html(2025年1月27日閲覧)

(36-3)『特集 長岡まつり 8月1.2.3日』長岡市・長岡まつり協議会、1985、p4。

https://www.city.nagaoka.niigata.jp/elibrary/kouhou/nagaoka/file/s6008.pdf(2025年1月29日閲覧)

(36-4)昭和59(1984)年以前の長岡まつり特集号については昭和53(1978)年と昭和59(1984)年発行のものしか確認できなかったが、いずれにも長岡空襲に関する記載はない。

市政だよりについては「長岡市政ライブラリー」で公開されている昭和59(1984)年までのバックナンバーを確認した。花火目録については、参考文献(36-4)を確認した。

なお、昭和61(1986)年以降の長岡まつり特集号について、下記の参考文献(36-6)を調査したところ、平成13(2001)年まで「長岡まつりの起源」と題した同様の記事があった。

参考文献(36-4)

【長岡まつり特集号】

『長岡まつり 8月1・2・3日』長岡まつり協議会、1978年。

『長岡まつり 8月1.2.3日』長岡市・長岡まつり協議会、1984年。

【市政だより】

長岡市政ライブラリー

https://www.city.nagaoka.niigata.jp/elibrary/index.html(2025年1月30日閲覧)

【花火目録】

『長岡大煙火目録(昭和31年)』長岡祭協賛会、1956年。

『長岡大煙火目録(昭和三十二年度)』長岡祭協賛会、1957年。

『花火大会 昭和41年度:市制60周年記念長岡祭』長岡祭協賛会、1966年。

『花火大会 昭和42年度』長岡祭協賛会、1967年。

『長岡市の大花火 昭和43年:量・質ともに日本一』長岡祭協賛会、1968年。

『日本一長岡市の大花火 昭和44年度』長岡まつり協議会、1969年。

『日本一長岡市の大花火 昭和45年度』長岡まつり協議会、1970年。

『日本一長岡市の大花火 昭和46年』長岡まつり協議会、1971年。

『日本一長岡市の大花火 昭和48年』長岡まつり協議会、1973年。

『日本一長岡市の大花火 昭和50年』長岡まつり協議会、1975年。

『日本一長岡市の大花火 昭和51年』長岡まつり協議会、1976年。

『日本一長岡市の大花火 昭和53年』長岡まつり協議会、1978年。

『日本一長岡市の大花火 昭和54年』長岡まつり協議会、1979年。

『日本一長岡市の大花火 昭和55年』長岡まつり協議会、1980年。

『日本一長岡市の大花火 昭和57年』長岡まつり協議会、1982年。

『日本一長岡市の大花火 昭和58年』長岡まつり協議会、1983年。

『日本一長岡市の大花火 昭和59年』長岡まつり協議会、1984年。

(36-5)長岡市秘書広報課編『長岡市政だより』9月 第589号、長岡市秘書広報課、2003年、p9。

https://www.city.nagaoka.niigata.jp/elibrary/kouhou/nagaoka/file/h1509.pdf(2025年1月29日閲覧)

(36-6)長岡市・長岡まつり協議会編『長岡まつり特集号[2002]』長岡市・長岡まつり協議会、2002年、表1。

なお、平成13(2001)年以前の長岡まつり特集号について、参考文献(36-6)を調査したが同様の記事はなかった。平成15(2003)年以降については、参考文献(36-6)の調査により、令和6(2024)年発行分まで同様の記事があることを確認した。(ただし、令和2(2020)年、令和3(2021)年は発行されていない。)

参考文献(36-6)*文字数制限により副題は省略した。

『長岡まつり 8月1・2・3日』長岡まつり協議会、1978年。

『長岡まつり 8月1.2.3日』長岡市・長岡まつり協議会、1984年。

『特集 長岡まつり 8月1.2.3日』長岡市・長岡まつり協議会、1985年。

『長岡まつり特集』長岡市・長岡まつり協議会、1988年。

『長岡まつり特集』長岡市・長岡まつり協議会、1990年。

『長岡まつり特集』長岡市・長岡まつり協議会、1991年。

『長岡まつり特集号 ’96』長岡市・長岡まつり協議会、1996年。

『長岡まつり特集号 '97』長岡市・長岡まつり協議会、1997年。

『長岡まつり特集号 '98』長岡市・長岡まつり協議会、1998年。

『長岡まつり特集号 ’99』長岡市・長岡まつり協議会、1999年。

『長岡まつり特集号 2001』長岡市・長岡まつり協議会、2001年。

『長岡まつり特集号 [2002]』長岡市・長岡まつり協議会、2002年。

『長岡まつり特集号 2003』長岡市・長岡まつり協議会、2003年。

『長岡まつり特集号 2004』長岡市・長岡まつり協議会、2004年。

『長岡まつり特集号 2005』長岡市・長岡まつり協議会、2005年。

『長岡まつり特集号 2006』長岡市・長岡まつり協議会、2006年。

『長岡まつり特集号 2007』長岡市・長岡まつり協議会、2007年。

『長岡まつり特集号 2008』長岡市・長岡まつり協議会、2008年。

『長岡まつり特集号 2009』長岡市・長岡まつり協議会、2009年。

『長岡まつり特集号 2010』長岡市・長岡まつり協議会、2010年。

『長岡まつり特集号 2011』長岡市・長岡まつり協議会、2011年。

『長岡まつり特集号 2012』長岡市・長岡まつり協議会、2012年。

『長岡まつり特集号 2013』長岡市・長岡まつり協議会、2013年。

『長岡まつり特集号 2014』長岡市・長岡まつり協議会、2014年。

『長岡まつり特集号 2015』長岡市・長岡まつり協議会、2015年。

『長岡まつり特集号 2016』長岡市・長岡まつり協議会、2016年。

『長岡まつり特集号 2017』長岡市・(一財)長岡花火財団、2017年。

『長岡まつり特集号 2018』長岡市、2018年。

『長岡まつり特集号 2019』長岡市、2019年。

『長岡まつり特集号 2022』長岡市、2022年。

『長岡まつり特集号 2023』長岡市観光事業課、2023年。

『長岡まつり特集号 2024』長岡市観光事業課、2024年。

(36-7)長岡市・長岡まつり協議会編『長岡まつり特集号 2004』長岡市・長岡まつり協議会、2004年、p.1。

なお、参考文献(36-6)を調査したところ、2003年以前の長岡まつり特集号には、8月1日の「慰霊の花火」に関する記事はなかった。2005年から2024年発行の『長岡まつり特集号』には同様の記事があった。(ただし、令和2(2020)年、令和3(2021)年は発行されていない。)

(37)新潟県中越地震から5年後に被災時の経験を綴った中学生の作文には、「復興祈願花火フェニックス」」のBGMによって当時の記憶が生々しくよみがえったことが記されている。

小方恵子 文・大塚朗 絵、池田浩・今井雅人・三浦明編「みんなで上げようフェニックス! 」復興支援ネットワーク・フェニックス、2010年、p33。

【参考文献】

岡野宏昭「「学生による地域活性化提案プログラム」の3年間を振り返って」、長岡大学生涯学習センター編『長岡大学 生涯学習研究年報』第5号(通巻第14号)、長岡大学生涯学習センター、2011年。

紫牟田伸子著、早川克美編『私たちのデザイン4 編集学 ―つなげる思考・発見の技法』(芸術教養シリーズ20)、藝術学舎、2014年。

地域活性化センター編『シティプロモーションによる地域の活性化 』地域活性化センター、2012年、p.16-p.19。

長岡市広報課編『長岡まつりについて 市長への手紙・モニター通信・アンケートから 』長岡市広報課、1969年。

永瀬 節治「1930年代の「遊覧都市」大津における観光資源の分布と都市計画の呼応関係

『観光の近江』に掲載された名所との関わりに着目して」、『都市計画論文集』54巻2号、2019年。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/journalcpij/54/2/54_114/_pdf/-char/ja(2025年1月30日閲覧)

特定非営利活動法人 ネットワーク・フェニックス

http://npo-phoenix.jp/(2025年1月30日閲覧)

びわ湖大花火大会2024

https://www.biwako-visitors.jp/hanabi/(2025年1月30日閲覧)