石取祭における境界のデザイン

1、はじめに

三重県桑名市では毎年8月の第1土曜、日曜に山鉾屋台行事としてユネスコ無形文化財に指定された「石取祭」という祭礼行事が行われる。太鼓や鉦を打ち鳴らすこの祭りは「日本一やかましい祭」と言われ400年続く桑名の夏の風物詩である。豪華な天幕や彫り物、漆で塗られた祭車が和蝋燭のぼんやりした灯りに照らされた光景は日本の美学論として高く評価される谷崎潤一郎の「陰翳礼讃」に書かれた暗闇の美しさがあり幻想的な非日常空間を作り出す。祭りは日常と区別して表すことが多いが、祭りにおける日常と非日常の境界とは何なのだろうか。日本の境界認識は鳥居や暖簾、扇子や箸など日常生活の中に自然に溶け込み曖昧で普段積極的には感じない。ではなぜ日本人は境界を作り、弱く曖昧にしておくのか。2日間のみ出来上がる祭り空間を「境界のデザイン」に注目し、この地に住む人が持つ祭りにおける境界の意味を考察し「祭」が今日の町や人々に与える影響またその活用を「文化資産評価報告書」として記すこととする。

2、歴史的背景

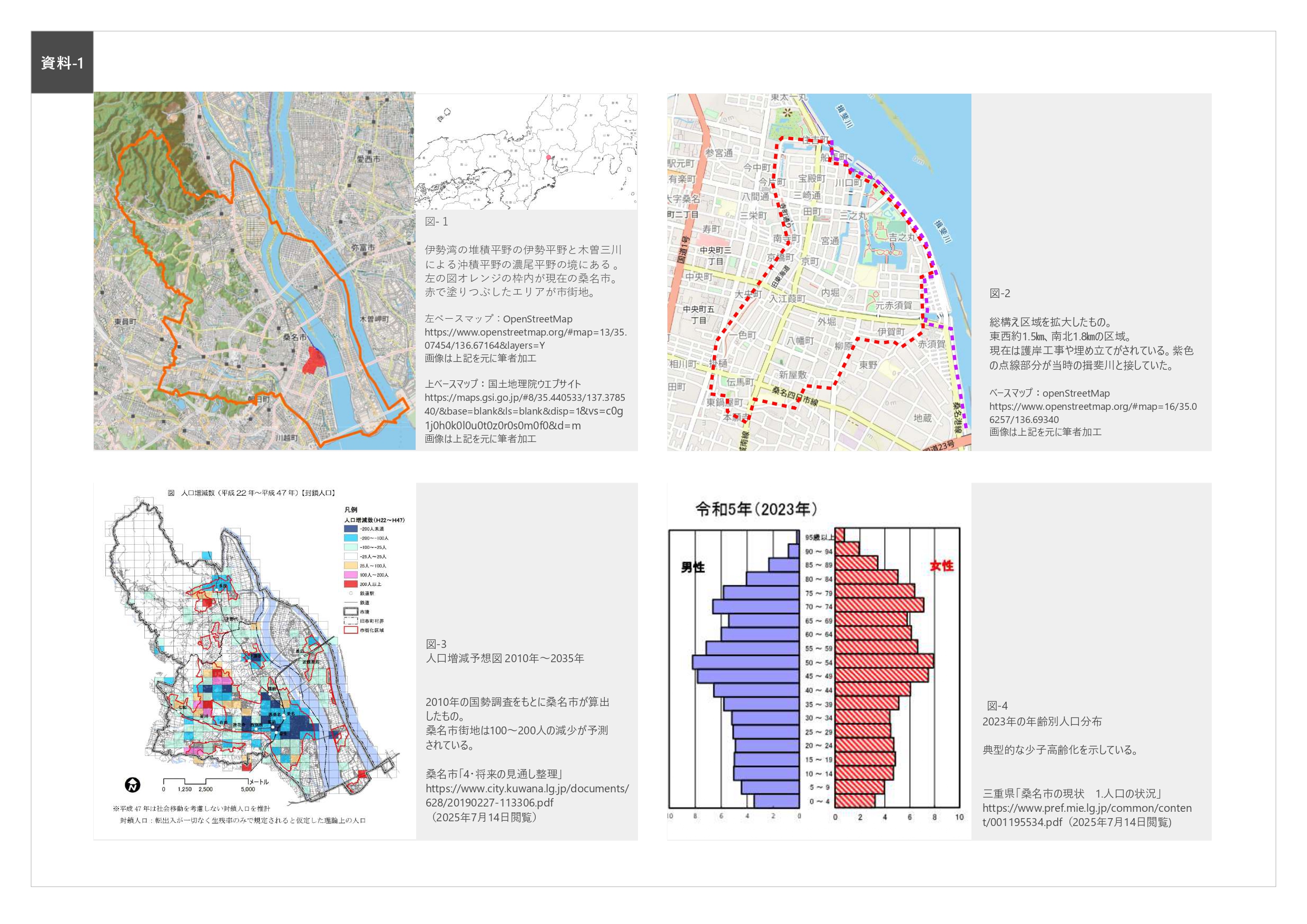

石取祭の行われる桑名市は木曽・揖斐・長良川が伊勢湾に流れ込む河口にあり東海道42番目の宿場町として伊勢参拝の通過点でもあった歴史がある。「七里の渡し」と言われた港は木曽からの木材や年貢米が集まる輸送地点しても要衝の地であった。そのため商業が発達し自由に商売ができる「十楽の津」として栄え、町衆が自治で治める町として川・海・陸からの恩恵を受け、人やものが集まる場所であった。(1)(図1)しかし、市街地はもともと木曽三川の上流から流れ込んだ堆積物で形成された低地あり水害が多く人々を悩ませてきた土地でもある。

石取祭の発祥は近くを流れる町屋川の石を桑名宗社へ納めたことから始まり町衆がその道中を楽しみ、次第に祭礼化したと言われている。明治維新後、荒い祭りの石取祭に県から禁止令が出ることとなるが、町衆自らが作った規律をもうけ禁止令を解いてもらった経緯がある(2)、昭和20年7月には戦災と爆災を受け祭車や祭車蔵は焼失、その後も伊勢湾台風など幾度の困難の際にも祭りを復活させ祭車の再建をしている(3)。そのような風土や歴史からくる変化にも共に協力し合い現在も自治で祭りが行われていることはこの祭りを知る上で大変重要な点だと考える。

3、祭りの境界

3−1町や組の境界

石取祭は祭車を持つ町が43あり、運営、保管、修繕など全て町単位で行う(4)。また、最寄りの町内が集まり組を作り祭りを進める形となっている。そのため町の境は重要であり喧嘩や争いが起こらないように祭りの時は境界が作られる。二日間の祭りの前日に組の境界に「境提灯」が設置され、この境界が作られてから以後はその「境提灯」を超えて組以外の祭車が曳行することはできないこととなっている。祭りの1日目は町内巡行のため他組との境界を祭車が越えることはないが2日目の本楽では各町内が町や組を超えて旧東海道に整列し桑名宗社を目指すため「境提灯」はその前に取り外される(5)(6)(図4)。町、組という単位で作られていた強い境界は提灯を外す行為によりその時点で簡単に解かれる。また、祭車周りにも境界が存在し、巡行の間は他町の祭車とすれ違うこともあり町内の人と他町の人を区別するため祭車を囲むように役員が提灯を掲げ境界が作られる、守られた空間の中で安心して祭りを行えるようデザインされている(図6)。少年会、青年会、中老会、大老会という組織で組み立てられた町内には祭りの2日間は宿という待機場所を各会で作る(図10)。宿の前には笹が立てられ、しめ縄で境界が作られるが、これもまた祭りが終われば特別な儀式もなく簡単に取り外され日常に戻る(図5)。無礼講という言葉があるが非日常の空間には日常に求める安心や安全と反対の危険な要素がある。その非日常の状況下でも境界の安全を保ち、町内で安心した非日常の空間がデザインされている点を評価する。

3−2音の境界

石取祭は「日本一やかましい祭り」と言われ太鼓と鉦をこれぞとばかりに鳴り響かせる。この音が響く範囲とそうでない範囲の居住では祭りの認知度に違いがある。(7)祭りのはじまりは桑名宗社の神楽太鼓の「音」を合図に行われる。深夜0時に各町内が一斉に太鼓と鉦を打ち鳴らし町中に「音」が響き渡る2日間が始まる(8)(9)。石取祭りに直接関係のない町の住民や駅周辺のマンションに住む転入者にとっても「音」で祭りの始まりを認識する。音の届かない居住地には祭り自体を知らない人もおり「音」を感じる境界を内と外として捉えれば音の届く範囲は祭り内の仲間として捉えることができる。(図3)しかし「音」を騒音として捉える人もおり時間などで配慮してきた経緯はあるものの伝統行事として市民がどのように音を捉えるかには今後も協議が必要である。

4、岐阜県郡上八幡の「郡上おどり」との比較

桑名市につながる木曽川の上流にある岐阜県郡上八幡で行われる「郡上おどり」は石取祭りと同様に「見て楽しむ祭り」でなく「参加して楽しむ祭り」である。令和4年に風流おどりとしてユネスコ無形文化財として登録されており過去に荒い祭りとして中断した経緯が石取祭と類似している。1ヶ月間続く郡上おどりの構成は平日は地元向け、休日は観光客向けとして捉えることができる。石取祭りにおいても旧東海道に整列する伝統的で厳かな南並びと、観光要素のある華やかな北並びに隔年で交互に行う点が類似する。構成が伝統を守りつつ現代に繋げるバランスのとれたデザインである点を両者ともに評価する。(図7)しかし、「郡上おどり」は気軽に参加可能であり観光客と地元住民との間に境界がない。自由度が高い点は観光が町の主要産業である郡上八幡にとって重要であり、祭車のような維持管理が必要な具象的なものがない点は石取祭との大きな違いである。石取祭において祭車があることは町の誇りであり、先人が守ってきた想いを「見える形」で受け継ぐものとして特筆すべき点である。(図12-③、④)

5今後の展望について

桑名市は低地の市街地と駅付近のマンション、西側の山に作られた住宅街、また合併で近年桑名市となった地域がある(図2)。新しい住民が石取祭に積極的に関わる機会は少なく「町内だけの祭り」「入ったら大変」などという先入観があり、興味はあっても軽く門を叩くようなことはできない祭りとなっている(10)。桑名市の市街地のみの限定された地域での祭りであるものの昔から祭車を曳くネトリ(11)や宿の設置に必要な笹を竹林保有先から調達するなどの近隣住民の協力や他地域への波及と交流・応援など境界を超えて祭文化が形成されている(12)(13)(図9)。今も続くこのような交流は港や街道、宿場があり他者を受け入れる環境にあった桑名という土地に住む人々の気質となっていると考察する。そのことから担い手不足の対策として入口を緩くし新しい住民や祭りのある地域以外の住民も町のサポーターやファンとなり「贔屓の町」を持つことで町の住人にならずとも祭りの「非日常空間」を共有できるのではないかと考える。桑名という土地に住む住民が自分自身で作り上げる共通のアイデンテティと非日常空間の仲間として関わり、関わり方に強弱をつけることで入りやすい入口となると考える(図11)。また、非日常時に瞬時に結束できる祭を通したネットワークが常に存在することは水害の多い土地の災害時には必要な要素であると考える。

6まとめ

祭の境界のある空間は普段は境目を感じさせず祭りが終われば跡形もなく消える(図8)。内側を大切に思う日本人の「ウチとソト」の境を曖昧にしておくのは目に見えないものほど強く、目に見えるものほど弱く儚いためであり、強さと弱さという相反した境界の形を保つことでバランスの取れた「境界のデザイン」を作り上げている。

災害の多い日本では周りと協力して助け合うことが古来から重要であった。町や人との間に大きな壁をつくらず日常と非日常を曖昧な境界で繋げておくことで移行しやすい空間が作られており非常時に瞬時に結束できるよう毎年繰り返すコミュニティにより準備されている。祭りにおける境界のデザインはその土地の風土に根付いたものでありそれぞれの歴史的背景により特徴がある。楽しさの追求だけでなくその土地で生きる人々の知恵として祭があり、毎年必ず作られる2日間の空間や関係性は強く優しい。祭りが終わり見える形で日常に残るのは道に付いた車輪跡だけである。(14)(図12−⑤)

参考文献

註釈:

註1:筆者、芸術教養演習2春期『石取祭における自治コミュニティの継承~先人達のストーリーと共に~』、桑名市の風土と自治運営の歴史より

註2:桑名市教育委員会『桑名石取祭 総合調査報告書』2006年3月、P442

註3:空襲で焼失した祭車は祭車を収納する蔵と共に焼け落ちたものが大半であったが中には町民が祭車を蔵から曳き出して離れた場所で焼失したものもあった旨の記載されており町民の祭車への想いが表れている。(桑名市教育委員会『桑名石取祭 総合調査報告書』2006年3月、P326)

註4:石取祭に参加する町は50町余りあり、43台ある祭車の保有、保全には多額の資金が必要であり、少子高齢化や核家族化により町民の負担は年々大きくなっている。祭りの参加を数年中止し(休祭)資金を貯めて参加する町もある。

註5:整列の場所は旧東海道に整列する南並びと駅から続く大通りの北並びが隔年交互に入れ替わる。

註6:6月の御籤占式で本楽に整列する順番が決まる(図12-①)。この日を境にして石取の話題が日常でも多くなり「今年の並びは南だからうちは遠くて大変」、「新町は今年何番?うちは14番だから今年は近いね。」と言った話が街中で飛び交う。

註7:

◎音の届く市街地マンションに住む40代女性への聞き取り:「マンション近くに石取祭りの宿があり最初はあまりの音に驚いたが、7月になると石取の季節だなぁと感じる。楽しそうだけど費用や内容がわからないから参加しようとは思わない。」

◎音が届かない地域に住む40代女性への聞き取り:「聞いたことはあるが石取祭には行ったことがない。」

◎学区に石取祭の町がある地域に住む女性への聞き取り:「学校での行事で見たことある。子供は友人が祭りに参加しており、羨ましいと言っていた。子供は毎年祭りの日は友人を尋ねて見物しに行っている。」

註8:祭り前の7月に「石取祭ばやし優勝大会」が市民ホールで行われる。石取祭りの伝統文化の維持継承、後継者育成のための大会であり令和6年で52回を迎える歴史ある大会である。子供の部、女子の部、一般の部に分かれて競い合う。この大会に向けての練習が年初初めて町に石取祭の音が響き渡る日となる。(図12-②)

註9:桑名宗社の宮司の叩く太鼓の音を合図に青年連盟会長が赤提灯を振りそれを見て各町が一斉に太鼓と鉦を叩く、離れた地域の町は要所要所で人が立ち掲げられた提灯を目視して提灯を掲げ灯りと音を送っていく、掲げられた送り提灯を合図に町の叩き出しを行う決まりとなっており、提灯の灯りと音を待ち侘びる瞬間である。

註10:祭のある地域は町費が高額で住民になれば必ず祭りに参加する決まりの町もあり、不動産情報には「石取祭のない地域」と記載があり石取祭参加の町は敬遠されている。

註11:祭車を引く役割の人を「ネトリ」とよび、桑名周辺地域の農村部の人に依頼する。石取祭が祭車を曳く行事でなく鉦や太鼓を打ち鳴らし騒ぎ楽しむ祭りであることが伺える。

註12:祭り前日には宿の前に建てる笹を調達するため市街地西側の竹林を訪れる。町ごとに毎年同じ竹林保有者にお願いすることとなり交流が続く。また、友人や親戚、仕事仲間や取引先など知り合いが祭りを行う町を祭り期間に訪れ寄付(お酒やビールなど)を届けることがある。その交流は長く続き時に担い手として正式に加入する人もいる。

註13:他地域の石取の由来は桑名石取祭の祭車の譲渡から始まり、一部の地域では寄付や御礼などで現在も交流は続いている。(桑名市教育委員会『桑名石取祭 総合調査報告書』2006年3月、P445より)

註14:8月の炎天下に行う石取祭りでは重い祭車がアスファルトの道を何度も行き交うためアスファルトに車輪の跡がつく。市街地ではこの車輪跡を見てこの地域が祭りのある地区だと認識でき、唯一日常に残る祭りの名残りである。

インタビュー:新町祭事長(2024年4月)、新町中老役員(2025年1月15日)

参考文献:

・谷崎潤一郎「陰翳礼讃」角川文庫、2014年9月

・隈研吾・高井潔『境界 世界を変える日本の空間操作術』淡交社、2010年3月

・新町自治会『泡洲崎八幡社遷御50年記念誌「しんまち」』1999年10月

・桑名市教育委員会『桑名石取祭 総合調査報告書』2006年3月

・成城大学民俗学研究会『桑名っ子の石取祭〜三重県桑名市 桑名宗社石取祭調査報告〜』新光堂、1992年7月

・安藤隆二『写真が語る 石取祭』新光堂書店、1989年7月

・桑名石取祭保存会『令和5年くわな石取祭公式ガイドブック』

・岡倉天心 大久保喬樹訳『新訳 茶の本』角川文庫、2005年1月

・大西昭彦『夏祭りの戯れ』東方出版、2018年7月

・柳田国男『日本の祭』角川文庫、1969年年8月

・和辻哲郎『風土 人間学的考察』岩波書店、1979年5月

・八幡和郎、西村正裕『「日本の祭り」はここを見る』祥伝社、2006年11月

・七美ゆみ子『無形文化遺産とは何か』彩流社、2012年2月

・石田光規『「人それぞれがさみしい」優しく・冷たい人間関係を考える』筑摩書房、2022年1月

・広井良典『コミュニティを問いなおす つながり・都市・日本社会の未来』筑摩書房、2009年8月

・西研『集中講義 これが哲学!いまを生き抜く志功のレッスン』河出書房新社、2010年11月

・青田麻未『「普通の暮らし」を美学する 家から考える「日常美学」入門』光文社、2024年6月

・細谷功『具体と抽象 世界が変わって見える知性のしくみ』d ZERO、2012年12月

・桑名石取祭保存会公式ホームページ

https://isidori.jp/(2024年10月24日閲覧)

・郡上八幡観光協会ホームページ

http://www.gujohachiman.com/kanko/odori.html(2025年1月13日閲覧)

・TABITABI郡上 郡上おどり2024

https://tabitabigujo.com/hachiman/gujo-odori/(2025年1月13日閲覧)

・歴史の情報蔵

https://www.bunka.pref.mie.lg.jp/rekishi/kenshi/asp/arekore/detail.asp?record=61(2025年1月22日閲覧)

・児玉 恵美. 「境界」概念のこれまでとこれから. 応用障害心理学研究 = Japanese journal of applied psychology, education and welfare for disorders / 九州ルーテル学院大学心理臨床センター応用障害心理学研究編集事務局 編. (10) 2011.03,p.61~68. https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000004-I11197776

・筆者、芸術教養演習2春期『石取祭における自治コミュニティの継承~先人達のストーリーと共に~』

・筆者、芸術教養演習1夏期『2つの諸戸邸のある景観~文化財が町に与える影響~』