北海道に残る明治政府が建てた日本最古の木造ホテル「豊平館」~時代と共存する文化財~

はじめに

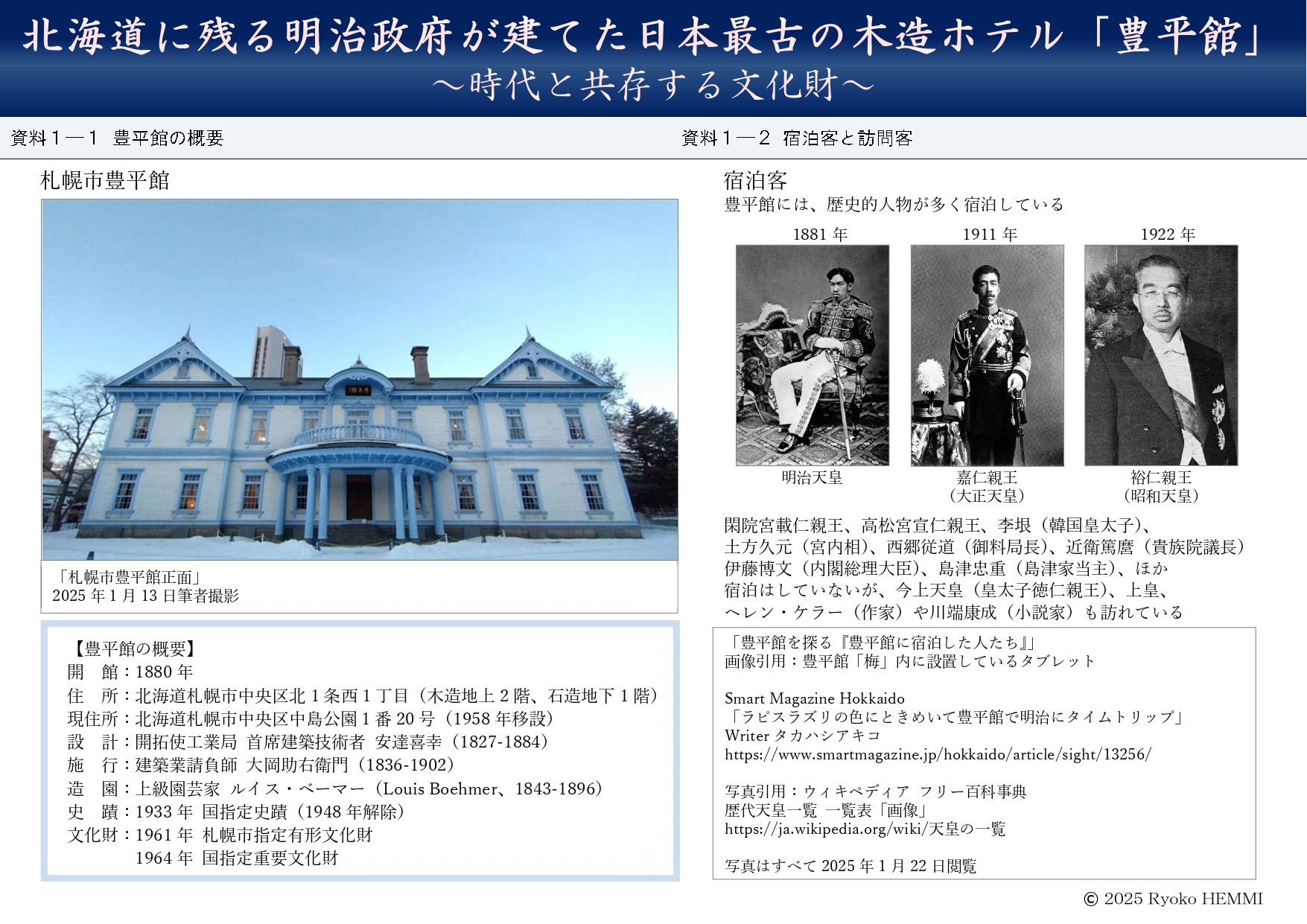

札幌市の中心部の南に位置し、緑に囲まれた中島公園内には、淡い水色の屋根と白い壁でひときわ目立つ瀟灑な洋館「札幌市豊平館」がある(資料1-1)。その歴史は古く、地域住民も多く訪れる札幌の観光スポットである。

本稿では、札幌市豊平館(以下、豊平館)における文化財の継承や有効的かつ持続可能性について考察する。

1.基本データ

豊平館は、明治政府により明治天皇(1852-1912)の北海道行幸における札幌の行在所として建設された、現存する木造ホテルとしては日本最古のホテルである。

2.歴史的背景

1869年、明治政府は北方開拓のために開拓使工業局(以下、開拓使)を設け、北海道の開拓を開始した。開拓使とは、1869年から1882年まで存在した官庁(のちの北海道開拓使)である。

1880年、明治政府により唯一の公的な宿泊施設として建設された。

明治天皇が初の宿泊者ということもあり華々しくスタートし(資料1-2)、地域の発展と共に式典などの会場需要が高まったことで、1910年に宮内省から札幌区に貸下された。

しかし、太平洋戦争が始まったことにより、陸軍の占有となる。第二次世界大戦を経験し、戦後にはアメリカ軍に接収され、1946年には三越札幌支店が進駐軍の接収により移転し、店舗として営業を行った。その後、札幌市公民館になり、翌年には札幌市民会館となった。

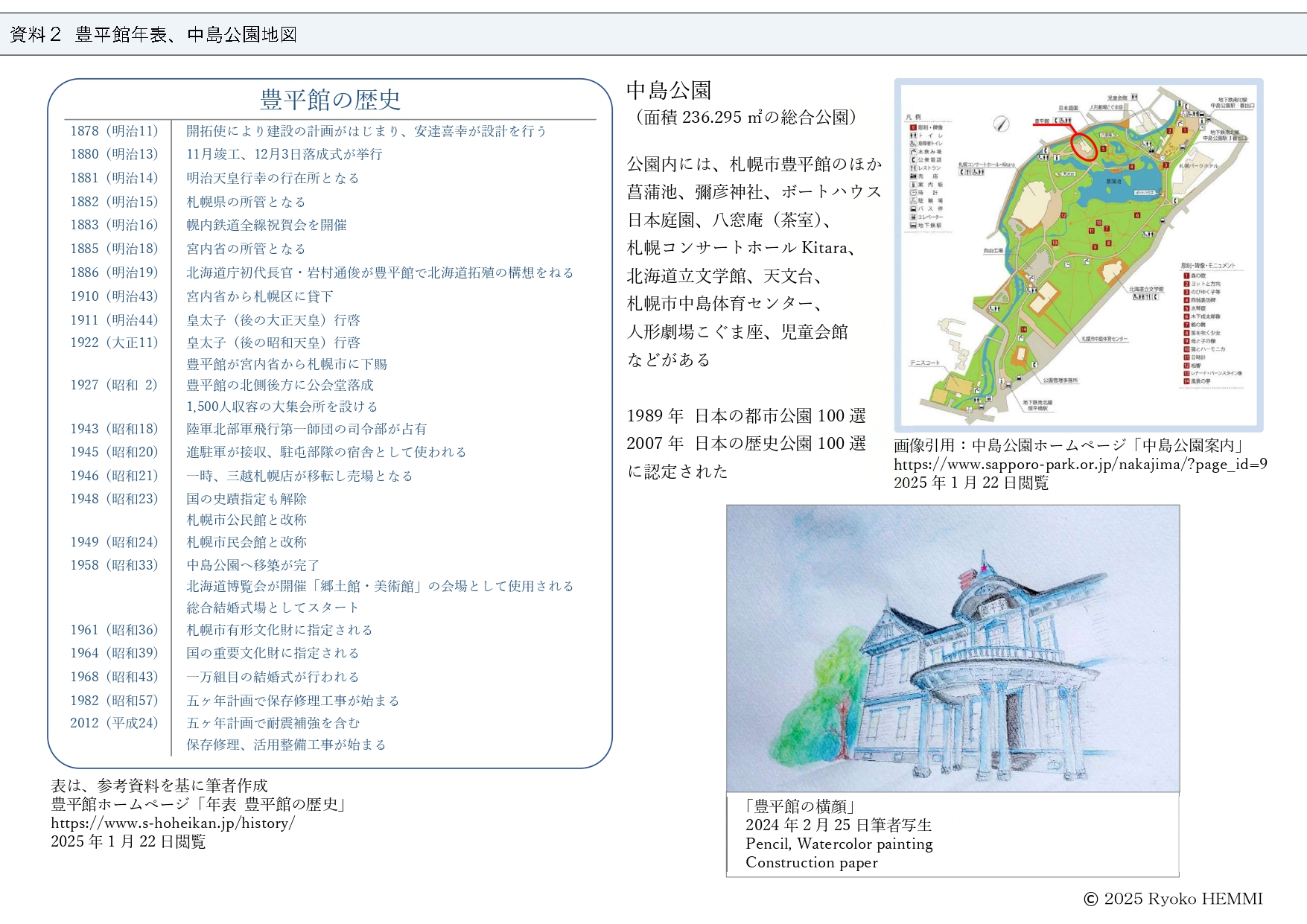

豊平館は本来、宿泊施設として設計されていた建物だが、歴史の波に翻弄され、どのように使用するかが常に考えられ、利用されて現在に至る[註1](資料2)。

3.歴史的建造物としての評価

3-1 洋風建築様式の構造

明治政府により、洋風建築が至上命題とされた。

建設時の図面や設計変更の際の図面は見受けられるが、当初の完成図や設計図は多くは残っていない[註2]。

明治天皇の行在使用が確定したことを受け、世界の外交利用も見据えて設計変更がされた[註3]。アメリカより御雇外国人技師団を招き入れたものの、東京都での高温多湿な気候とは違い、北海道の寒さに耐えることができる寒冷地対応の洋館を作るには技術力が足りなかったため、試行錯誤が必要だった。

そこで活躍したのが、江戸大工の棟梁であった安達喜幸(1827-1884)である。アメリカ建築に日本の技術もあわせて工夫することにより、寒冷地に適した洋風建築を確立したのである。

豊平館は開拓使の代表建築作品であり、洋風建築様式の主要作品のひとつにも数えられており、「開拓使が手掛けた札幌の主要建築で、彼の手にかからぬものは少ない。開拓使を代表する建築家である(原文ママ)」と称えられている[註4]。

3-2 ウルトラマリンブルー

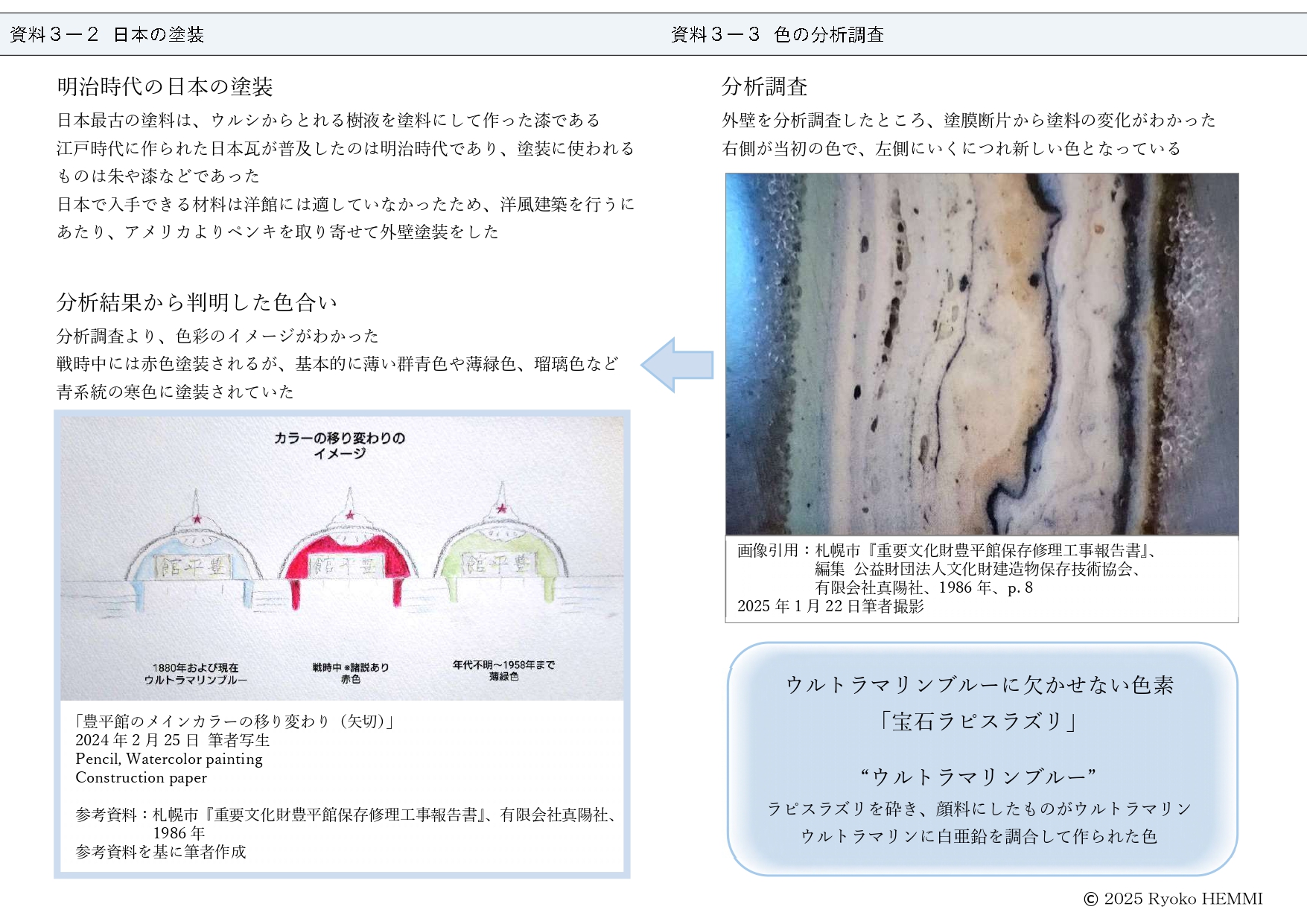

豊平館の特徴として、訪れる者の目を引くのは外観のデザインと色彩のコントラストの美しさではないだろうか(資料1-3図1)。

エントランス前のベージュの石畳が白亜の建物を引き立てながらも、特に目を惹くのは、屋根や柱に使われている薄い水色「ウルトラマリンブルー」だろう。この塗料は、宝石ラピスラズリ(資料3-1図4)から作られた群青色と白亜鉛を混ぜて作られている[註5]。

明治時代初期、日本にはペンキはまだなく、塗装には朱や漆などが使われていた[註6] (資料3-2)。屋根には瓦などを利用していたため、日本で入手できる材料は洋館には適していなかった。それ故に、アメリカよりペンキを取り寄せたのだが、その費用はかなりかさんでしまった[註7]。

3-3 保存修理工事

1982年に五ヶ年計画で保存修理工事を行われたのだが、まるで何一つ変わっていないような原状回復がなされている。例えば、絨毯は新しく織られたが、色合いや柄を緻密なまでに再現され、敷かれていた場所の模様の位置まで記録され、正確に配置されている(資料1-4)。

また、屋根の色も塗り替えられていることが分かった。諸説あるが、ラピスラズリと調合した塗料が高価だったために長期間にわたる入手は難しく、高級顔料の使用が難しくなり、経営状態により塗料の原材料が変わったものと考えられる(資料3-3)。

豊平館館長の村上孝一氏の厚意により、非公開のバックヤードを特別に見学させてもらったのだが、地下にある物品庫には補修工事の過程に出てきた基の部分や交換した部品、柱や木彫りの装飾品などがあった。朽ちている部分が多いものの、手の込んだ芸術作品としての見応えのあるものであった。

開館するまでに2年間で造り上げたこと、それを改修するには分析や調査を含め完成まで5年の月日を費やしたことを思うと、過去そして現在における職人たちの技術力の高さが窺える。

4.水木清華亭との比較による特筆点

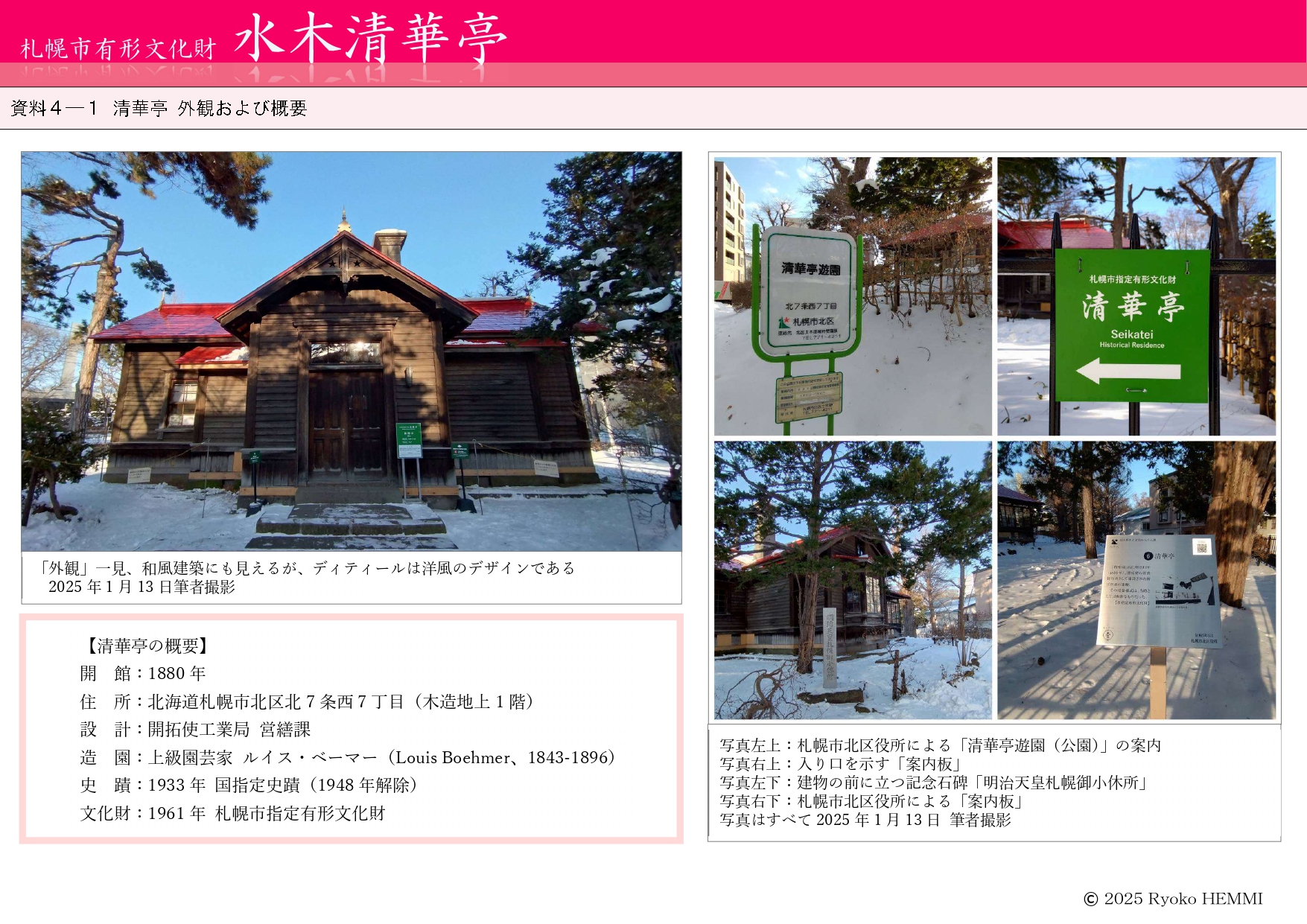

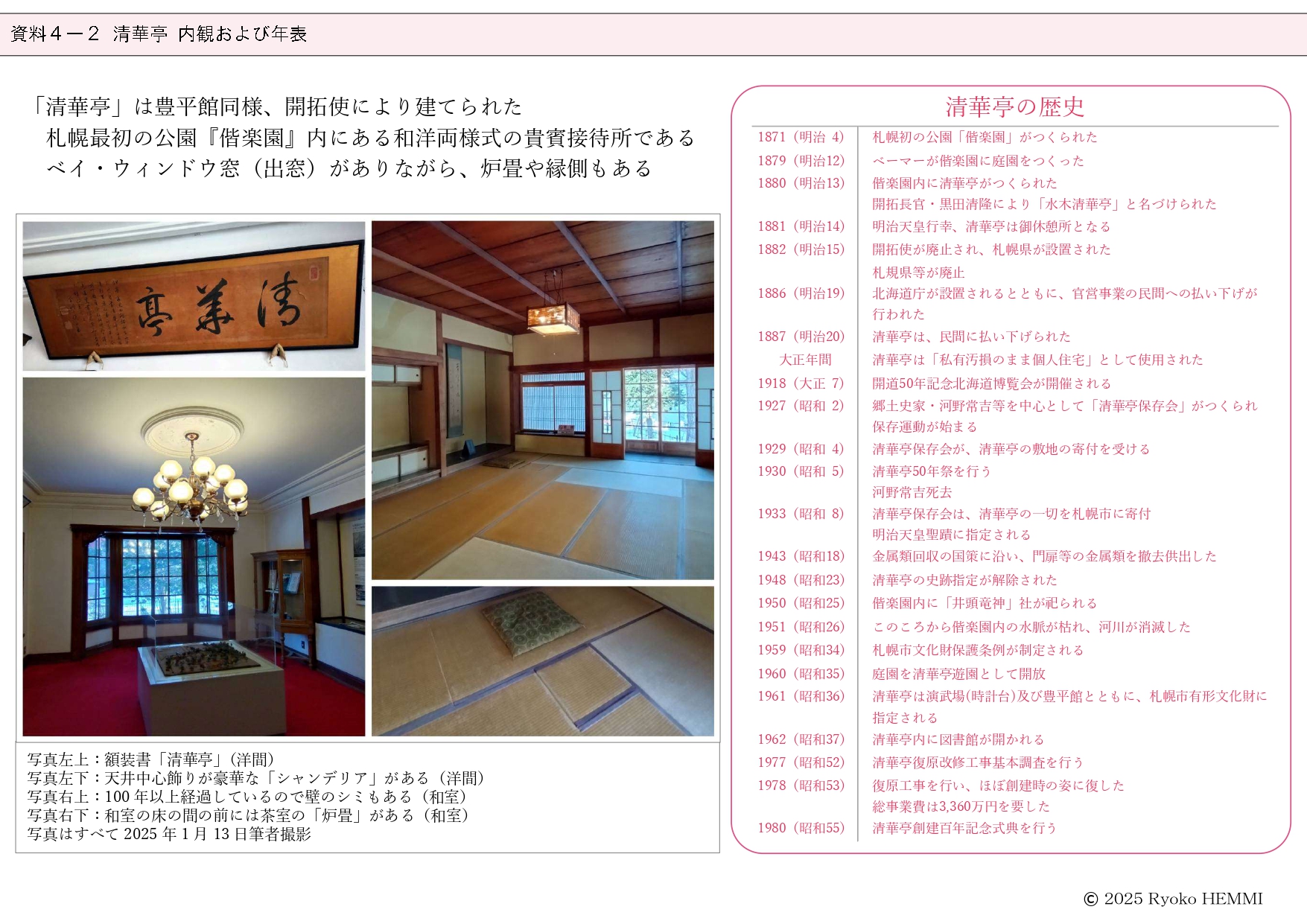

豊平館設立と同じ時期に、開拓使によって建造された「水木清華亭」(以下、清華亭)がある(資料4-1)。

豊平館は過去に移築されているのに対し、清華亭は建築当時と同じ場所にある。

4-1 清華亭のあらまし

清華亭は、札幌ではじめての都市公園「偕楽園」内の一施設として建てられた貴賓接待所である。

設立後には、明治天皇北海道巡幸の折に休憩所として利用された。しかし、その利用がなくなると共に使用されることがなくなり、会合場所や料亭、貸家として利用された。

その後、明治天皇ゆかりの地を聖蹟(聖跡)として崇拝する運動が現れると、住宅利用が批判されるようになったことから、北海道史研究者である河野常吉(1863-1930)が中心となって保存会が設立された。

1929年から修理保存を開始し、1933年8月に札幌市に寄付し、同年11月に「明治天皇札幌御小休所」として国の史蹟に指定された(資料4-2)。

4-2 豊平館と清華亭の共通点

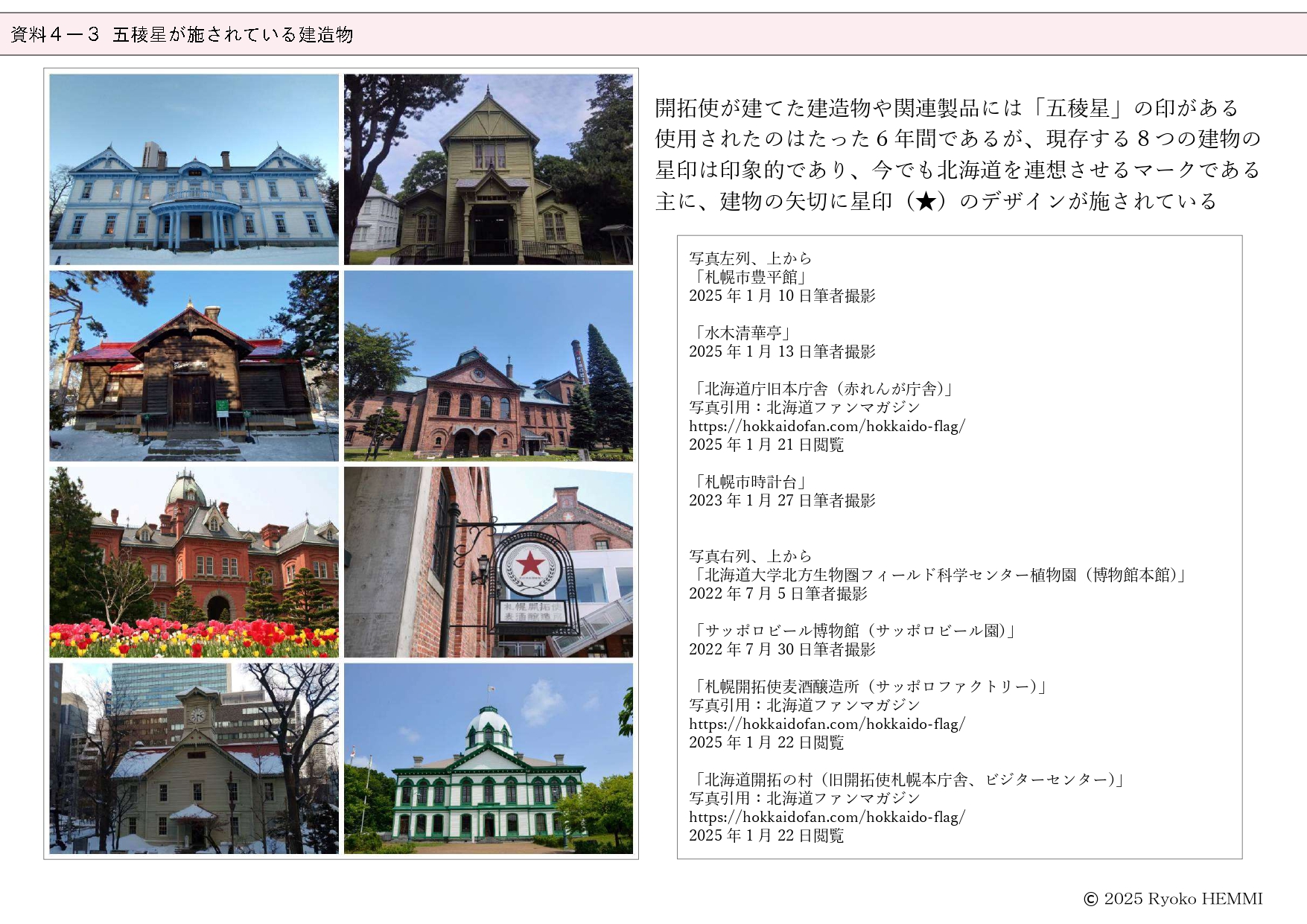

この2つの建物の共通点は、明治天皇札幌行幸での利用で建てられただけではなく、外観は洋風建築であり、造園はルイス・ベーマー(Louis Boehmer、1843-1896)が起用されている。

建物の矢切には「五稜星」が施されている(資料4-3)。開拓使付属の船が航海の際、北の空に輝く北極星をデザインした「北辰旗」を掲げたことから、開拓使が関わる建築物や工業製品には、この星印が付けられるようになった。

豊平館と同様、1880年に開館、1961年には札幌市有形文化財に指定されている。

4-3 休憩所としての役割と宿泊施設としての比較

明治政府の意向を背景に建設された施設であるが、その用途や建築様式において異なる特徴を持っている。

完全なる洋館である豊平館に対し、清華亭は和洋折衷とも言える日本の間取りを主とした平屋構造となっている。その理由として、靴を脱ぎ、茶を楽しめる寛ぎの和のデザイン空間を取り入れることで、休憩所としての役割をより一層果たせると考えられる。

5.今後の課題と可能性

課題のひとつとして挙げられるのが、入館者が増えることにより建物の劣化や損傷が出てしまうことにある。

村上館長に話を伺うと、木造の洋館であり、デリケートな素材が使われているために、階段や通路の劣化や絨毯の摩耗など、訪問者が多くなると劣化が進みやすくなる。こればかりはなかなか解消しにくい問題となっているという。

また、今後考えられることに、マナー違反がある。観光地における外国人観光客のマナー違反を目にすることが増えた昨今、対策は必要不可欠であるだろう。

豊平館は現在、改築前から行っていたパーティやウエディング、レンタルルームなど、様々な利用を可能としている。

厨房では、食品営業許可証や食品衛生許可を取得しており、レンタル使用をする人の負担を軽減し、サポートをする配慮がなされている(資料5)。

中島公園内を活気づけるため、夜間のライトアップをするなど、積極的に地域と寄り添っている。

おわりに

世界情勢に翻弄された類がない歴史を刻んだ豊平館は、奇跡的に建物が被害を受けることなく、美しい原型のまま現在に受け継いでいる。

野村朋弘は、「伝統とは新たに創出されたものが、普遍的な価値を持ち、永く後世に伝わることです。」と述べている[註8]。

天皇や要人の宿泊施設として外交目的で建設されたが、現在は観光地として使用されていると同時に、開拓使の歴史を後世へ伝える史料としても存在しているのだ。

歴史を継承しながらも新しい時代と共にある“生きる文化財”だと言え、残すべき歴史的価値がそこにあるものと考える。

参考文献

【註釈】

1.谷尻誠は、「行為が場所をつくる」と述べている。

早川克美『芸術教養シリーズ17 私たちのデザイン1 デザインへのまなざし―豊かに生きるための思考術』、藝術学舎、2014年第1刷、2020年第2刷、p. 101

2.建築仕様書が2通残っていながらも、実際に使用された設計図は残っておらず、唯一それらしいものは「豊平館高サ規則絵図」のみとなっており、設計図と完成した建物では細部が違う部分もある。

越野武『札幌クラシック建築追想―都市と建築 老眼遊記』、株式会社亜璃西社、2024年初版第一刷、pp. 76-78

3.早川克美は、「デザインは、明確な目的をもって、モノやコトに新しい価値や意味を与える方法」であると述べている。

当初、宿舎として設計された洋館だったが、明治天皇の北海道行幸に使用されることが決定したことにより、その目的が大きく変わった。貴賓を迎える洋造ホテルとして目的が明確になり、迎賓館としての役割が生まれる。それにより、建物そのものの意味と価値が大きく変わったと言える。

早川克美『芸術教養シリーズ17 私たちのデザイン1 デザインへのまなざし―豊かに生きるための思考術』、藝術学舎、2014年第1刷、2020年第2刷、p. 24

4.遠藤明久『開拓使営繕事業の研究』、北海道真駒内団地開発事務所、1961年、p. 22

5.ウルトラマリンブルーの調色は、ラピスラズリを顔料にしたウルトラマリンに白亜鉛を調合して出来上がった薄い水色である。

札幌市『重要文化財豊平館保存修理工事報告書(平成24~27年度工事)』、有限会社真陽社、1986年、p. 36

6.日本では、縄文時代から塗料として漆が使われていた。その後、丹土(朱)、黄土(黄)、鉛丹(白)、緑青(緑)、黒土(黒)などが使われていたが、ペンキが輸入されたのは1854年アメリカの大使ペリーの来日した時であり、明治時代初期は、まだ製造や流通がされていなかった。

京都塗料商業協同組合「塗料の歴史」

https://kyo-tosho.com/toolbox/rekishi/

(2025年1月22日閲覧)

7.「ウルトラマリン」はラピスラズリという鉱物を磨りつぶして顔料にしたもの。アフガニスタン北部山脈の乾燥地帯のみで採掘される希少な宝石である。

古代エジプトのクレオパトラ7世フィロパトルも「ウルトラマリン」をアイシャドウとしてメイクに用いていた。

阪神佐藤興産株式会社「塗装・塗料の専門知識 彩色と顔料」

https://hskk.co.jp/column/20151028-column

(2025年1月22日閲覧)

8.野村朋弘編『芸術教養シリーズ22 伝統を読みなおす1 日本文化の源流を探る』、藝術学舎、2014年、p. 51

【取材協力(取材日時順)】

2024年2月23日 札幌市豊平館 館長 村上孝一 氏

2025年1月11日 札幌市豊平館 館長 村上孝一 氏

2025年1月21日 札幌市豊平館 館長 村上孝一 氏

2025年1月21日 札幌市 市民文化局文化部文化財課 立花朋子 氏

【参考文献】

越野武『札幌クラシック建築 追想―都市と建築 老眼遊記』、株式会社亜璃西社、2024年

遠藤明久『北海道大百科事典』、北海道新聞社、1981年

『豊平館の歩み1~3』札幌市豊平館、館内リーフレット

札幌市ホームページ「創成川・鴨々川 川めぐりマップ」

https://www.city.sapporo.jp/kensetsu/kasen/menu0902.html

(2025年1月22日閲覧)

札幌市公式ホームページ「清華亭」

https://www.city.sapporo.jp/ncms/shimin/bunkazai/pdf/SEIKATEI.pdf

(2025年1月22日閲覧)

札幌市公式ホームページ「札幌市指定有形文化財 清華亭」

https://www.city.sapporo.jp/shimin/bunkazai/pdf/documents/p30p31_seikatei_ol.pdf

(2025年1月22日閲覧)

早川克美『芸術教養シリーズ17 私たちのデザイン1 デザインへのまなざし―豊かに生きるための思考術』、藝術学舎、2014年第1刷、2020年第2刷

川添善行、早川克美編『芸術教養シリーズ19 私たちのデザイン1 デザインへのまなざし―豊かに生きるための思考術』、藝術学舎、2014年第1刷、2020年第2刷

野村朋弘編『芸術教養シリーズ22 伝統を読みなおす1 日本文化の源流を探る』、藝術学舎、2014年

野村朋弘編『芸術教養シリーズ25 伝統を読みなおす4 文化を編集するまなざし―蒐集、展示、制作の歴史』、藝術学舎、2014年

井口勝文『イタリアの小さな町 暮らしと風景―地方が元気になるまちづくり』、水曜社、2021年第1刷、2022年第2刷

【参考ウェブサイト】

公式ホームページ「豊平館」

https://www.s-hoheikan.jp/

(2025年1月22日閲覧)

札幌市公式ホームページ「清華亭」

https://www.city.sapporo.jp/ncms/shimin/bunkazai/bunkazai/syousai/24c_seikatei.html

(2025年1月22日閲覧)

札幌観光協会ようこそSAPPORO「清華亭」

https://www.sapporo.travel/spot/facility/seikatei/

(2025年1月22日閲覧)

中島公園ホームページ「中島公園案内」

https://www.sapporo-park.or.jp/nakajima/?page_id=9

(2025年1月22日閲覧)

札幌市公園緑化協会「中島公園の歴史を振り返る」

https://www.sapporo-park.or.jp/nakajima/?page_id=1222

(2025年1月22日閲覧)

札幌&大通公園 観光情報ガイド「SAPO★CAN」

https://hokkaido.press/sapocan/north-area/seikatei/

(2025年1月22日閲覧)

nippon.com「札幌で「★」を探せ!:開拓使の歴史とどめるシンボル今も」

https://www.nippon.com/ja/japan-data/h01668/

(2025年1月22日閲覧)

大通公園の歴史と植物「豊平館の誕生」

https://odori-park.jp/history/history_detail05/

(2025年1月22日閲覧)

札幌&大通公園 観光スポット&名所 情報ガイド「中央区 豊平館」

https://hokkaido.press/sapocan/chuo-area/hohekan/

(2025年1月22日閲覧)

阪神佐藤興産株式会社「塗装・塗料の専門知識 彩色と顔料」

https://hskk.co.jp/column/20151028-column

(2025年1月22日閲覧)

モノタロウ「塗料・塗装の何でも質問講座 第4章 塗料のルーツと変遷 表4-3」

https://www.monotaro.com/note/readingseries/tosouqa/0406/

(2025年1月22日閲覧)

さっぽろ観光写真ライブラリー「すすきの・中島公園周辺」

https://www.sapporo.travel/sightseeing.photolibrary/area/area02/

(2025年1月22日閲覧)

地域をつなぐ道新りんごステーション「ウルトラマリンブルーじゃない!?赤かった『豊平館』」

https://www.doshin-apple-news.jp/2017/01/05/ウルトラマリンブルーじゃない-赤かった-豊平館

(2025年1月22日閲覧)

札幌市総務局行政部公文書館「写真検索 豊平館」

https://archives.city.sapporo.jp/Culture/firstindex.jsp

(2025年1月22日閲覧)

【参考図案】

札幌市『重要文化財豊平館保存修理工事報告書(平成24~27年度工事)』、有限会社真陽社、1986年