中部電力MIRAI TOWER―電波塔から地域のアイデンティティへ―

はじめに

テレビ放送の発展を支えてきた電波塔は、デジタル化や時代の変化の中で、翻弄されつつある存在となっている (1)。名古屋市の中部電力MIRAI TOWER(旧・名古屋テレビ塔)(以下ミライタワー)もその例外ではない。本稿では、このタワーが地域にもたらす意味と未来への継承について考察する。

1.基本データ

ミライタワーは愛知県名古屋市栄地区の久屋大通公園に位置する (資1-2) 。自立式鉄塔で、日本初の集約電波塔(2)である。塔の高さは180m、100m高に屋外展望台、90m高に屋内展望台、25m~15m高の中層部にはグッズショップやカフェ、ホテルが入る建屋がある。平面は四角形、立面はAラインの末広がりの形状で「エッフェル塔と類似性のあるシルエット」(3)である(4) (資2) 。

2.歴史的背景

「塔博士」とも呼ばれた内藤多忠(5)が設計し、1954年に完成した(6)。太平洋戦争で焦土となったこの地域は、戦後復興計画で土地区画整理が行われ、幅員100m道路(7)が建設された。この道路がテレビ塔の建設用地となり、同時に緑地化された。建築物の高さが31mに制限されていた時代(8)、東洋一の高さを誇る塔に人々はどれほど驚いたであろうか。当時最先端のテレビにも期待が溢れていたことだろう。

建設地が道路上であるため、通常の建築物としては認められず、「電信柱と同じ」工作物という扱いで建設が許可された(9)。中層部の建屋も当初は別に建てる計画だったが、同様に許可が下りず、塔内に組み込む形となった(10)。

戦後復興のシンボルとして親しまれてきたが、2011年のアナログ放送終了に伴い、電波塔としての役目を終えた。放送局の撤退により自立経営を求められる中、一時は解体の危機も囁かれた(11)。しかし、2020年に世界初の免振工法による工事(12)と全面改装を経て観光塔として生まれ変わり、久屋大通公園と同時にリニューアルオープンした(13)。2022年には、全国のタワーで初めて国の重要文化財に指定され、その歴史的価値が認められている(14)。

3.評価点

地域におけるミライタワーの存在を、空間と時間のデザインから評価する。

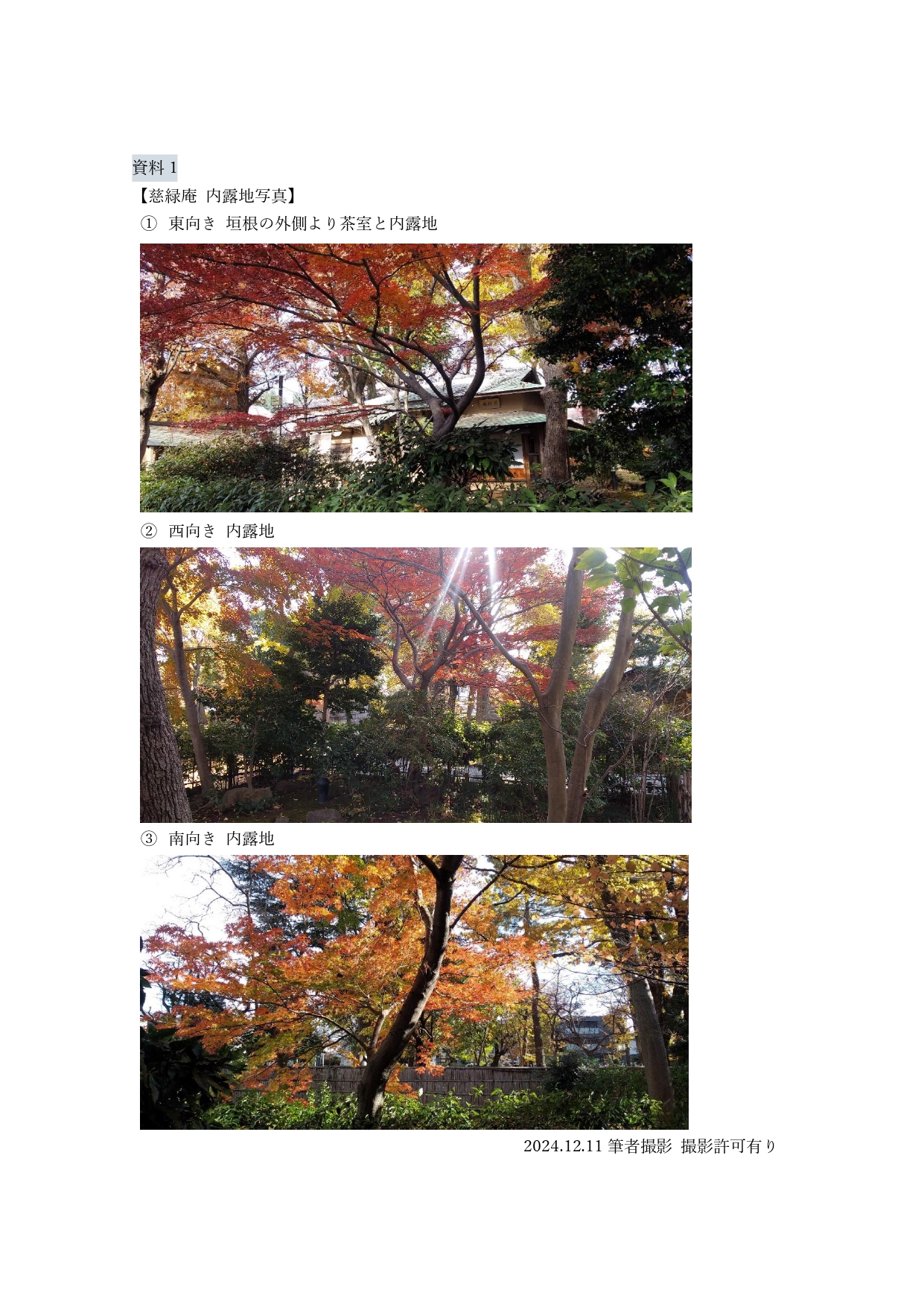

3-1公園との共創空間 地域固有のシンボルゾーン

木々が生い茂り、暗く治安が悪かった久屋大通公園の北部とテレビ塔エリアは、Park-PFI(15)を活用して商業施設が入り、人々が集う明るい公園になった。タワーの足もとを覆っていた木々は剪定され(資1-4、資1-5)、広々としたアーチや鉄骨トラス部から視界が抜ける。各広場では毎週のようにイベントが行われ、にぎわいが生み出されている。ベンチで話したり、芝生の上でくつろいだり、人々が思い思いに楽しんでいる(資3)。車社会である名古屋で、歩行が楽しめる空間でもある。その公園のビスタライン(16)に、アイストップ(17)としてミライタワーがあることで、地域固有の空間になっている。

川添善行によれば、まちのバイオリズムにあわせて空間に力をこめられるかどうかで、まちの価値が決まる(18)。この同時リニューアルで明るいシンボルゾーンを作り出したことが、栄地区に活気をもたらしたことは間違いない。名古屋市が調査した市民の声からも明らかである(19)。

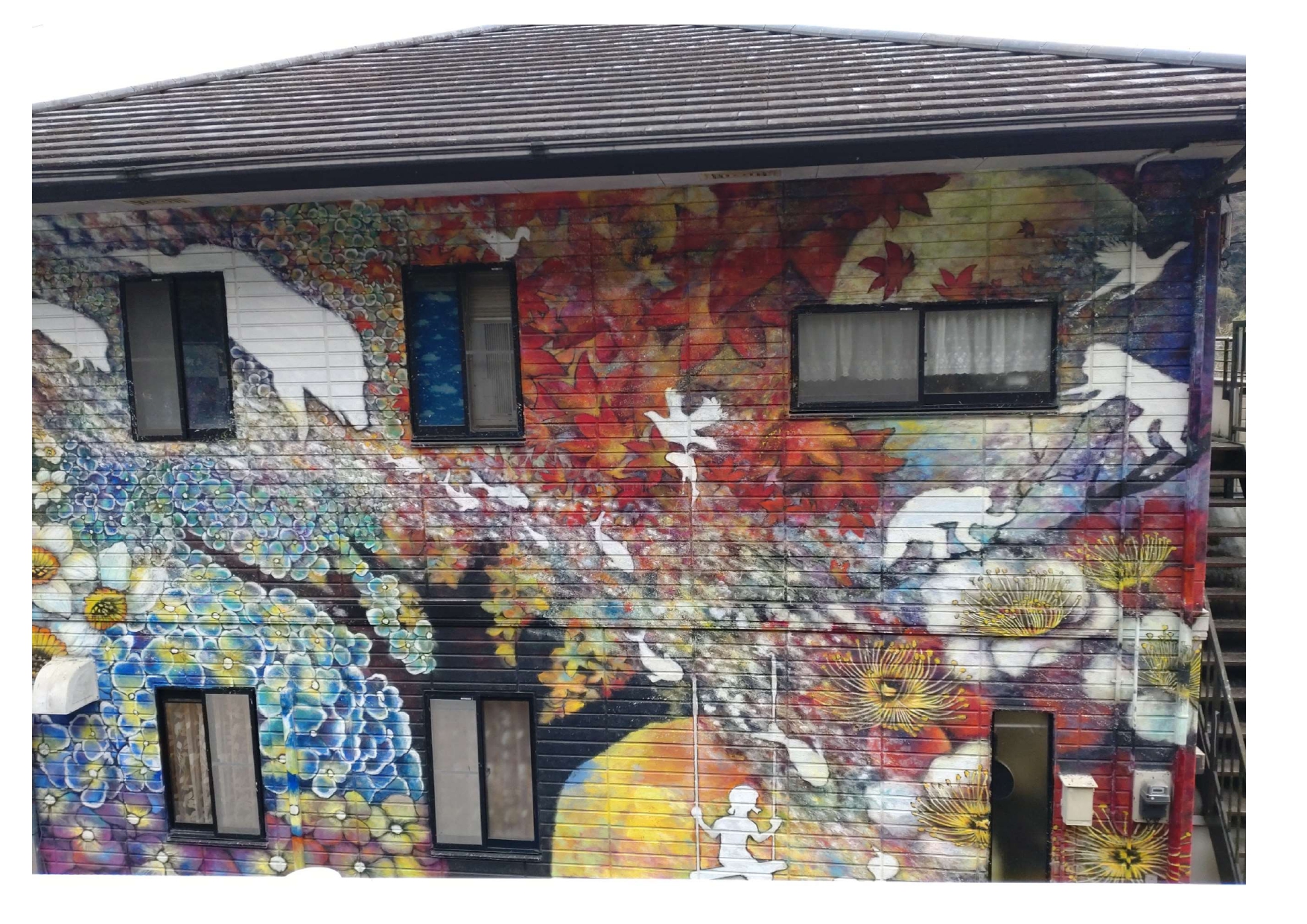

3-2塔内に泊まれるホテル 地域の歴史と文化を感じる個別空間

塔の中層部には、世界で初めて電波塔に泊まれるアートホテルがオープンした。限られた空間を巧みにリノベーションしてある。内部は鉄骨が露出していて、訪れた人々はここが鉄塔の中であると実感し、自然とその歴史に思いを馳せる空間となっている。客室は東海ゆかりのアーティストがデザインし、モザイクアートや工芸品、テキスタイルなども東海地方のものが使われている。ホテルの女将、豊田涼子氏はこの地でホテルをつくったコンセプトを次のように語る。「テレビ塔は電波で情報を伝えてきた。生まれ変わって、タワーホテルでは東海のいいもの・こと・歴史・伝統文化を国内や海外へめがけて発信していく」(20)。言葉通り、地域の文化をつくってきた電波塔の意思を受け継ぎ、ローカライズされたホテルである。タワーの一部を個別に利用し、地域の文化を体感できる空間となっている(21) (資4)。

3-3街との時間的な関わり 街の原点的価値と昼夜のコントラスト

都市研究家のケヴィン・リンチは、都市の時間概念を二通り示している。歴史の流れとして一方向に進む時間と、昼と夜のような反復する時間である(22)。ミライタワーはこの視点でも評価に値する。

現在、栄地区は建設ラッシュであり、何十年に一度という変革期である。そのなかで、戦後復興期に建設されたミライタワーは、街の歴史を象徴する建築物として変わらぬ存在感を放ち、堂々とした印象を与えている。街が変化していく時間のなかで、都市に厚みをもたせる存在である。一方、反復する循環的な時間として昼のシルバー色と夜の鮮やかなライトアップ色のコントラストは一日のリズムを生み出していて、街の人を楽しませてくれる(資5)。

4.東京タワーとの比較による特筆点 地域との一体感と新たな体験価値

同じく内藤多忠が設計した東京タワーも、現在は観光塔である。世界一高い自立式鉄塔として親しまれてきたが、スカイツリーに電波塔の役目を譲った。その高さゆえ遠方からの視認性も高く、他の場所からの写真風景も多いことから、足もとの芝公園と一体化した印象は希薄だ。一方、ミライタワーは塔が低いことにより、公園内での写真が多い印象であり、公園や地域との一体感がある。さらに、東京タワーが芝公園の端にあるのに対して、ミライタワーは、久屋大通公園の中心にあることで、公園との共創空間の創出に成功している (資6)。

また、東京という多様な建築が集まる大都市では、歴史や街のリズムを感じさせる対象が他にも多く存在する。ミライタワーと栄地区の街の規模が一体感を生み出すのとは対照的である。

どちらの塔も内部を観光に活用しているが、個別空間で地域の歴史や文化を感じる新たな体験価値を提供している点で、ミライタワーは独自性を発揮している(資7)。

5.今後の展望 体験価値と視覚の活用、地域イメージのけん引役へ

先述のように、栄地区では新たな高層ビルの建設が進み、公園内ではよく見えるミライタワーも、街中からは見えにくくなりつつある。塔内ホテルの宿泊は特別な体験になるが、全ての人が利用するわけではない。つまり、今までの評価点は限定的になる可能性がある。では、ミライタワーが幅広く評価されるには、どのような方法があるだろうか。

まず積極的にその歴史的・空間的価値を伝えていく必要がある。リンチが指摘するように「イメージの発展にとって、見られるものを造り直すことばかりでなく、見るための教育をおこなうことも非常に重要」(23)なのである。現在、外部団体(24)によるミライタワー見学ツアーがあるが、これを塔の公式企画として定期開催し、魅力を体験してもらうのも一案ではないか。また、ミライタワー公式ウェブサイト(25)では創建時のストーリーが紹介されているが、公式SNS(26)ではイベントやライトアップの告知が中心である。地域との関わりやタワーの歴史をSNSの情報発信に加えれば、より多くの人にその魅力を伝えられる。テレビというメディアに関わってきたミライタワーが、時代に合わせた発信方法で、電波塔の意思を継承していくのだ。

一方で名古屋テレビ塔株式会社の若山宏常務は、「近隣の商業施設や百貨店、行政と連携し、時流に合った取り組みを行うことが重要。シンボリックな建物として、集客を含め象徴的なイベントを開催し、栄地区に貢献していきたい」(27)と述べる。2026年には愛知・名古屋で、第20回アジア競技大会が開催される。これは、国内外からの来訪者に栄地区や名古屋市、さらには愛知県全体の観光資源をアピールする絶好の機会ではないだろうか。2024年のパリオリンピック開会式では、ライトアップされたエッフェル塔とのコラボレーションが話題を集めた。同様に、この大会でミライタワーを中心にした効果的な演出を行えば、地域全体のイメージをけん引し、観光業や地域経済の発展に寄与するタワーとして、その価値を発揮できる。

6.まとめ

電波塔から観光塔へ生まれ変わったミライタワーは、時代に合わせたデザインで進化し、地域のアイデンティティとして存在感を高めてきた。これからも新たな価値を生み出していくことで、その歴史的価値に加えて、地域に欠かせない存在として評価され続けるだろう。

参考文献

【註】

(1)「テレビ塔はテクノランドマークの持つ宿命として時代の変化に翻弄されつつある存在となっている。」を参考とした。

津川康雄『ランドマーク地域アイデンティティの表象』、古今書院、2018、p61

(2)集約電波塔とは、複数の事業者の電波を1つの塔で送信する設備である。ミライタワー建設当時、東京ではテレビ局ごとに個別の電波塔が建てられ、家庭の受信アンテナも局ごとに調整が必要だった。しかし、名古屋でNHKとCBC(中部日本放送)の電波を1つの塔に集約したことで、街の景観が向上し、視聴者にも利便性をもたらした。このモデルはその後、東京を含む各地で採用された。

(3)⻄澤崇雄、若林亮「名古屋テレビ塔の価値を⾒つける〜最新のデジタル技術活⽤法〜」、⽇建設計編『登録⽂化財名古屋テレビ塔修理⼯ 事報告書』、名古屋テレビ塔、2021年、p190

(4)142m高の鉄骨トラス部分と38m高のアンテナの構成である。塔体は、地上から上部まで伸びる4本の柱と、鉄骨三角形を連続させるトラス構造からなっていて、塔の橋脚部分は交差するSRC(鉄骨鉄筋コンクリート)のアーチになっている。中層部までのエレベーターは塔の端に寄せてあり、アーチの下は視界が通る空間になっている。

(5)内藤多忠(1886-1970)は、耐震構造の父とも呼ばれる。60以上の鉄塔と500以上の建築の構造設計を手掛けた。明治40年に東京帝国大学工学部造船科へ入学、佐野利器に師事して鉄骨構造や耐火構造を学ぶ。その後、早稲田大学教授を務める。大正6年、アメリカ留学からの帰りの航路で、物が壊れるのは変形が原因であることにヒントを得て、間仕切りを入れる耐震構造を編み出した。大正13に建築構造学で工学博士号を取得。関東大震災でも内藤が構造設計した日本興業銀行などの建物は、ほとんど被害が出なかった。

・『名古屋テレビ塔クロニクル』、人間社、2018年、p43、p212~p215

・『タワー内藤多忠と三塔物語』、INAX出版、2016年、p52~p59

(6)内藤が設計した塔のなかで、以下の6塔はタワー6兄弟と呼ばれている。名古屋のテレビ塔は最初に建てられた長男である。建設年を()内に示した。

長男:名古屋テレビ塔(1954年)、次男:通天閣(1956年)、三男:別府タワー(1957年5月)、四男:さっぽろテレビ塔(1957年8月)、五男:東京タワー(1958年)、六男:博多ポートタワー(1964年)

(7)100m道路は久屋大通と若宮大通の2本建設され、どちらも防災機能を持っている。井澤知旦によれば、久屋大通はシンボル的な公園となっているが若宮大通りは都市高速道路下の空間であり、伸びしろのある空間である。

・井澤知旦『名古屋都市空間論』、風媒社、2023年、p258

(8)建築基準法(集団規定)参考資料、国土交通省、p40

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001717396.pdf (2025年1月21日最終閲覧)

(9)村瀬良太「名古屋テレビ塔誕生」、『名古屋テレビ塔クロニクル』、人間社、2018年、p42

(なお、リニューアルした現在は、整備されて低層階部分までは建築物の扱いになっている)

(10)中層建屋をSRCのアーチが支え、結果として下に重心を置くダルマ構造となり、塔が安定するようになった。(資2)

(11)「アナログ放送機器設置料などでこれまで得ていた収益が減るほか、耐震補強や改装工事も必要に。存続するためには多額の金銭面的な問題に直面する。」と記載されている。

・「名古屋テレビ塔「存続or撤廃?」-NPO大ナゴヤ大学がアンケート」『 サカエ経済新聞』、2011年7月25日

https://sakae.keizai.biz/headline/1585/ (2025年1月21日最終閲覧)

また、名古屋テレビ塔株式会社の大澤社長が「赤字が続いており、解体の話も出ていた」とコメントしている。

・「名古屋にそびえる「テレビ塔」、逆風乗り越え国重文に…戦後復興のシンボル 」『 読売新聞』2022年10月13日

https://www.yomiuri.co.jp/national/20221013-OYT1T50114/2/ (2025年1月21日最終閲覧)

(12)既存建物に免振装置を設けて耐震性を改善するレトロフィット工法を軸に免振設計が進められた。基礎と鉄骨をカットして基礎下に免振装置を組み込み、4本の脚を鋼材によって固定し、塔体の外観をそのままの形で残した。

・村瀬良太執筆・構成『for the MIRAI TOWER~新・名古屋テレビ塔ができるまで~』、名古屋テレビ塔株式会社、2020年、p3~p6

(13)名古屋市による「栄地区グランドビジョン」に基づき、久屋大通公園の北エリアとテレビ塔エリアがリニューアルされた。南エリアの再開発は今後進められる予定である。

・久屋大通公園(北エリア・テレビ塔エリア)整備運営事業概要リーフレット、2022年11月、名古屋市

https://www.city.nagoya.jp/jutakutoshi/cmsfiles/contents/0000130/130368/leaflet.2022.11.pdf (2025年1月21日最終閲覧)

・栄地区グランドビジョン~さかえ魅力向上方針~(PDF方式)、名古屋市

https://www.city.nagoya.jp/jutakutoshi/cmsfiles/contents/0000047/47604/sakaegvHP(H26.5).pdf (2025年1月21日最終閲覧)

(14)名古屋テレビ塔、⽂化遺産データベース、文化庁

https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/524284 (2025年1月21日最終閲覧)

(15)Park-PFIとは、都市公園の再生・活性化にあたり、民間資金等を活用した公園利用者の利便の向上、公園管理者の財政負担の軽減である。これにより、地方公共団体の財政面、人材面の制約等の限界を超え、緑・オープンスペースの整備・保全を推進し、魅力的なまちづくりを実現する。

・公募設置管理制度(Park-PFI) について 国土交通省

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanminrenkei/content/001329492.pdf (2025年1月21日最終閲覧)

・三井不動産 | 日本最大級のPark-PFI事業「Hisaya-odori Park」開業、2020年9月18日

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2020/0918_01/ (2025年1月21日最終閲覧)

(16)ビスタ({英}vista )《ヴィスタ》

ながめ。見晴らし。展望。とくに、狭くて奥行きの深い見通し。

・日本国語大辞典

https://na07vpn.kyoto-art.ac.jp/go/https://japanknowledge.com/lib/display/?lid=2002038664e5uCNJRtVs (2025年1月21日最終閲覧)

(17)「アイストップ(eye-stop)は、人々の視線を引きつけ集中を促す対象(物)である。これにより、人々は空間を認識し構造化することができる。言い換えると空間認知のエレメント(要素)として位置づけられる。」

・津川康雄『ランドマーク地域アイデンティティの表象』、古今書院、2018年、p11

(18)川添善行著・早川克美編『芸術教養シリーズ19 私たちのデザイン3 空間に込められた意思をたどる』、芸術学舎、2014年、p147

(19)名古屋市が行った栄エリアの印象・旅行満足度調査では「久屋公園のショップが明るくなって楽しく買い物が出来る」「テレビ塔周辺がきれいになった」等の声が寄せられている。

・名古屋市観光客・宿泊客動向調査 2023年

https://www.city.nagoya.jp/kankobunkakoryu/cmsfiles/contents/0000179/179310/honpen(2023).pdf (2025年1月21日最終閲覧)

(20)「大ナゴヤツアーズ」において、ザ・タワーホテル名古屋女将、豊田涼子氏からの説明 2024年11月21日

(URLは下記【参加イベント】欄に記載)

(21)ザ・タワーホテル名古屋は、二つのレストランとチャペル、アートギャラリーと15室の客室を備える。スイートルームにあるテラスからはテレビ塔のスカートの中を見上げることができる。法律上、リゾートホテルを除く街中のシティホテルではテラスはつくれないが、敷地が公園なので公園法で特別に許可された。

客室はすべて違うアーティストが担当している。キュレーターはいなかったのにぶつかり合うことなく部屋ごとに違う空間が成立している。2024年に1ミシュランキーに輝き、カテゴリーの枠を超えたユニークなキーホテルに選出された。「活気とインダストリアルは雰囲気が見事に融合している世界唯一のテレビ塔の中にあるホテル」と評されている。2022年にはスモール・ラグジュアリー・ホテルズ・オブ・ザ・ワールドが選んだ「アート愛好家のための必見のブティックホテル10選」に選ばれた。国内では唯一である。

・ミシュランガイド ザタワーホテルナゴヤ

https://guide.michelin.com/jp/ja/hotels-stays/nagoya/the-tower-hotel-nagoya-13381?arr=2025-02-07&dep=2025-02-08 (2025年1月21日最終閲覧)

・SLH アート愛好家のための必見のブティックホテル10選

10 must-visit boutique hotels for art lovers - Small Luxury Hotels of the World Journal (2025年1月21日最終閲覧)

(22)ケヴィン・リンチは、二通りの都市の時間概念について以下のように示している。一つは一方向に進行し、歴史的変化を表す不可逆的変化であり、もう一つは周期的に循環する反復(例えば季節、昼夜など)である。一方向の時間の流れのなかで古いものと新しいものが積層され時間のコラージュになるとし、古い都市が持っている奥行き感などがこれに当たるとしている。一方の周期的反復はエピソードの対比が人々を楽しませるとしている。本稿では、循環的時間と記した。

・ケヴィン・リンチ著『SD選書254 時間の中の都市 内部の時間と外部の時間』、鹿島出版会、2010年、p217~p239

(23)見るための教育を行うことにより、従来よりも鋭敏にものごとを見るようになる、との考えも同時に述べている。

・ケヴィン・リンチ著、丹下健三・富田玲子訳『都市のイメージ』、岩波書店、1968年、p152

(24)外部団体で、下記のような見学イベントが行われている。

・大ナゴヤツアーズ 【アートホテル・ミシュラン】「奇跡のホテル」と称賛されたTHE TOWER HOTEL NAGOYAツアー〈スイートルーム見学、コースランチまで〉 大ナゴヤツアーズ DAI NAGOYA TOURS

https://dai-nagoyatours.jp/past/34609.html (2025年1月21日最終閲覧)

・あいちのたてもの博覧会 https://aitatehaku.org/program/565/ (2025年1月21日最終閲覧)

(25)中部電力MIRAI TOWER公式サイト https://www.nagoya-tv-tower.co.jp (2025年1月21日最終閲覧)

(26)中部電力MIRAI TOWER公式X https://x.com/nagoyatvtower (2025年1月21日最終閲覧)

(27)インタビュー 名古屋テレビ塔株式会社 常務取締役若山宏氏 2024年7月24日 中部電力MIRAI TOWER内スペースにて

【参考文献】

・ケヴィン・リンチ著、丹下健三・富田玲子訳『都市のイメージ』、岩波書店、1968年

・プロジェクト・フォー・パブリックスペース著『オープンスペースを魅力的にする』、学芸出版社、2005年

・ケヴィン・リンチ著『SD選書254 時間の中の都市 内部の時間と外部の時間』、鹿島出版会、2010年

・塩谷茂代『ニッポンタワーめぐり』、イカロス出版、2010年

・林章『塔とは何か 建てる、見る、昇る』、ウエッジ、2012年

・橋爪紳也『ニッポンの塔 タワーの都市建築史』、河出ブックス、2012年

・河村英和『タワーの文化史』、丸善出版、2013年

・川添善行著・早川克美編『芸術教養シリーズ19 私たちのデザイン3 空間に込められた意思をたどる』、芸術学舎、2014年

・大澤和宏『テレビ塔に魅せられ』、中部経済新聞社、2015年

・大澤昭彦『高層建築物の世界史』、講談社現代新書、2015年

・津川康雄『タワー ランドマークから紐解く地域文化』、ミネルヴァ書房、2016年

・津川康雄『ランドマーク地域アイデンティティの表象』、古今書院、2018年

・村瀬良太執筆・構成『for the MIRAI TOWER~新・名古屋テレビ塔ができるまで~』、名古屋テレビ塔、2020年

・日建設計編『登録文化財 名古屋テレビ塔修理工事報告書』、名古屋テレビ塔、2021年

・井澤知旦『名古屋都市空間論』、風媒社、2023年

・都市美研究会編『都市のデザイン〈きわだつ〉から〈おさまる〉へ』、学芸出版社、2002年

・名古屋タイムズ・アーカイブ委員編『名タイ昭和文庫③ ぼくらの名古屋テレビ塔』、樹林舎、2010年

・長坂英生編『名古屋テレビ塔クロニクル』、人間舎、2018年

・建築・都市ワークショップ(今藤啓)+石黒和子編『タワー内藤多忠と三塔物語』、INAX出版、2016年

【参考Webサイト】

・中部電力MIRAI TOWER公式サイト

https://www.nagoya-tv-tower.co.jp (2025年1月21日最終閲覧)

・THE TOWER HOTEL NAGOYA | ザ・タワーホテル

https://thetowerhotel.jp/ (2025年1月21日最終閲覧)

・Hisaya-odori Park(久屋大通公園)

https://rhp.nagoya/ (2025年1月21日最終閲覧)

・中部電力 MIRAI TOWER(旧・名古屋テレビ塔) | 【公式】名古屋市観光情報「名古屋コンシェルジュ」

https://www.nagoya-info.jp/spot/detail/9/ (2025年1月21日最終閲覧)

・Project - 大ナゴヤ大学 –名古屋テレビ塔終わりははじまりプロジェクト アンケート結果 2011年9月21日集計

https://dai-nagoya.univnet.jp/project/tvt/ (2025年1月21日最終閲覧)

・栄再興、背負って立つ 名古屋テレビ塔18日再オープン:中日新聞Web 2020年9月18日

https://www.chunichi.co.jp/article/122872 (2025年1月21日最終閲覧)

【取材協力】

・名古屋テレビ塔株式会社 常務取締役若山宏氏 2024年7月24日

・あいちのたてもの博覧会委員長 建築史家 村瀬良太氏 2024年10月5日

【参加イベント】

・やっとかめ文化祭DOORS 変化する栄エリアの都市開発を巡る

https://yattokame.jp/2024/nagoyagaku/5544.html (2025年1月21日最終閲覧)

2024年11月9日参加

・大ナゴヤツアーズ 【アートホテル・ミシュラン】「奇跡のホテル」と称賛されたTHE TOWER HOTEL NAGOYAツアー〈スイートルーム見学、コースランチまで〉~名古屋テレビ塔をリノベーションしたアートホテルの内覧ツアー!スイートルーム、眺望が素晴らしいコースランチで舌鼓~

https://dai-nagoyatours.jp/past/34609.html (2025年1月21日最終閲覧)

2024年11月21日参加

・大ナゴヤツアーズ 【街路樹・公園】都市緑化、樹木視点で見るか?人間視点で見るか?名古屋の都市部まち歩き《久屋大通公園・フラリエ編》

~時代によって変化する街路樹や公園の緑へのニーズ、そしてまちなかの木々から見えてくる日本人の自然観まで~

https://dai-nagoyatours.jp/past/35450.html (2025年1月21日最終閲覧)

2024年11月30日参加