団地再生から生まれた地域の縁側 ー香里団地「デゴイチプロジェクト」ー

はじめに

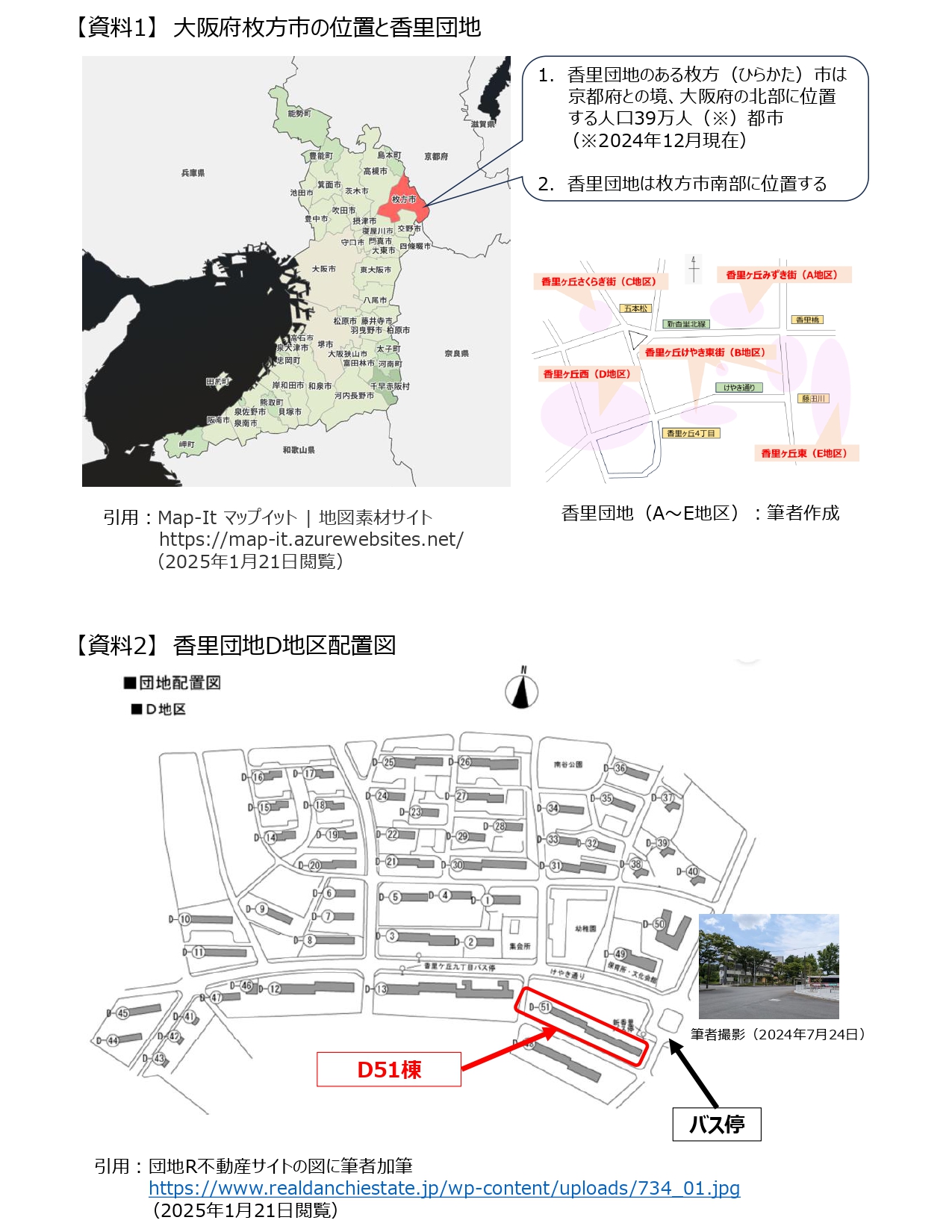

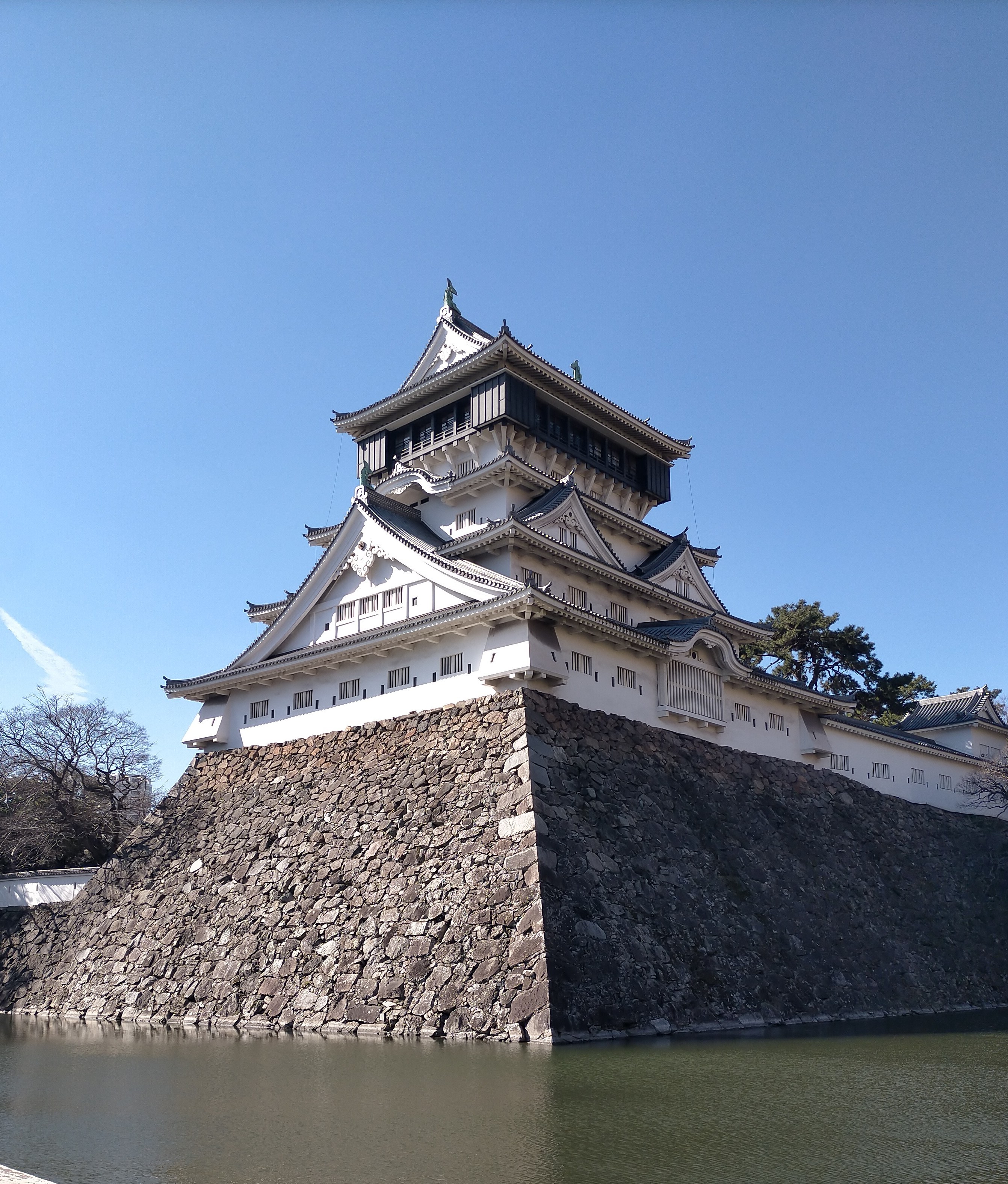

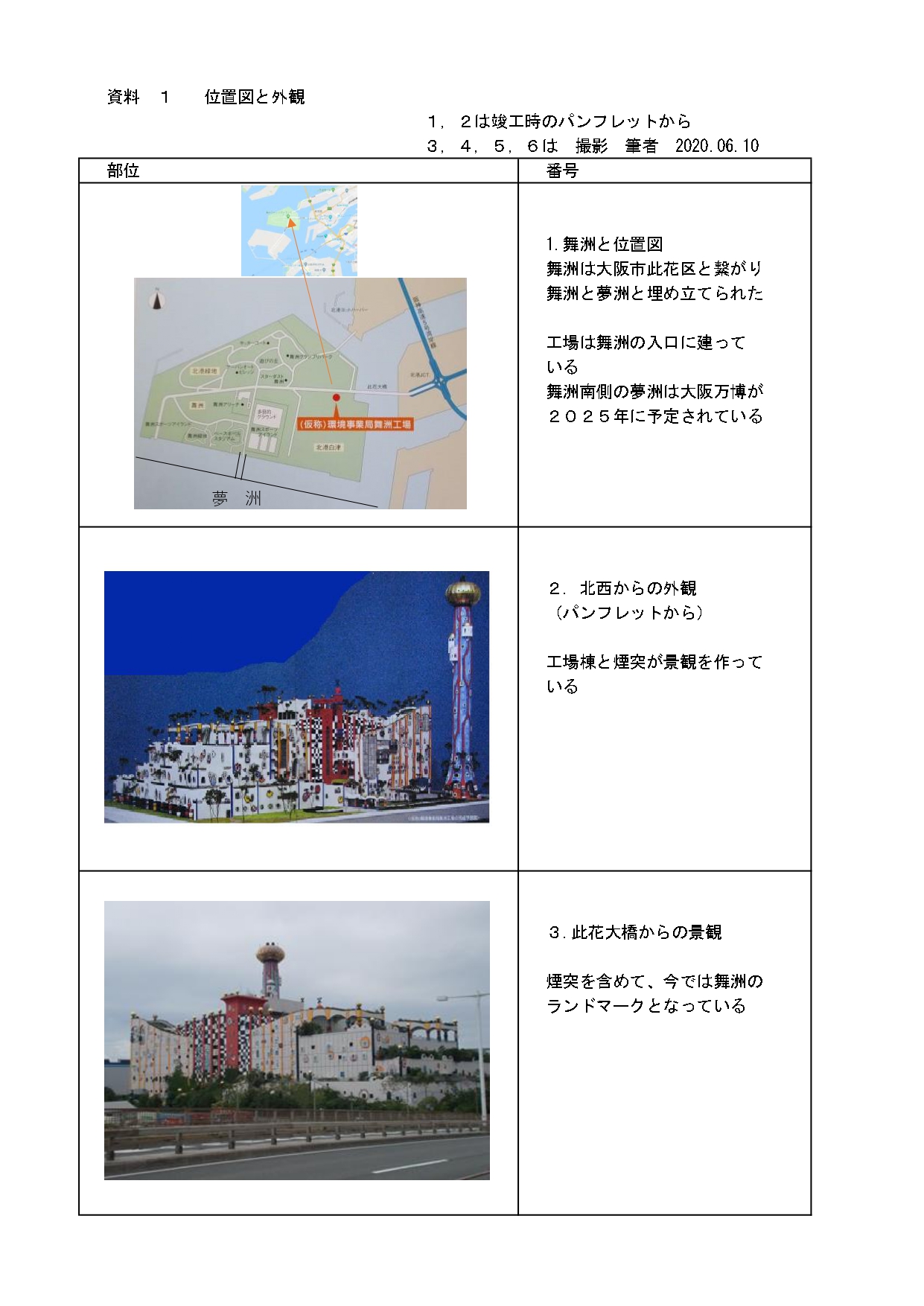

1950年代後半、日本は高度経済成長期に入り、急速に都市化や産業化が進展していた。その結果、都市部では住宅不足が深刻化し、その解消策として大規模な集合住宅、いわゆる「団地」が建設された。大阪府枚方市の香里団地[資料1]もそのひとつであり、当時は「東洋一のマンモス団地」[1]と言われたほどの規模であった。やがて団地の多くは老朽化が進み、時代は「高齢化、人口減少、コミュニティの衰退」と、課題を抱えるようになった。

本稿では香里団地D地区51号棟(以下、D51棟)[資料2]の改修プロジェクトに焦点を当て、どのように地域コミュニティを再生し、住民の新たなつながりを構築したかについて探るとともに、今後の地域コミュニティの展望について考察する。

<香里団地 基本データ>

所在地:大阪府枚方市

入居開始:1958年

事業主体:日本住宅公団(現:独立行政法人都市再生機構(以下UR))

計画人口:22,000人

計画戸数:5,850戸

敷地面積:155.2ha

地区数:5

再生方針:建替え、集約、改善、用途転換

1.香里団地

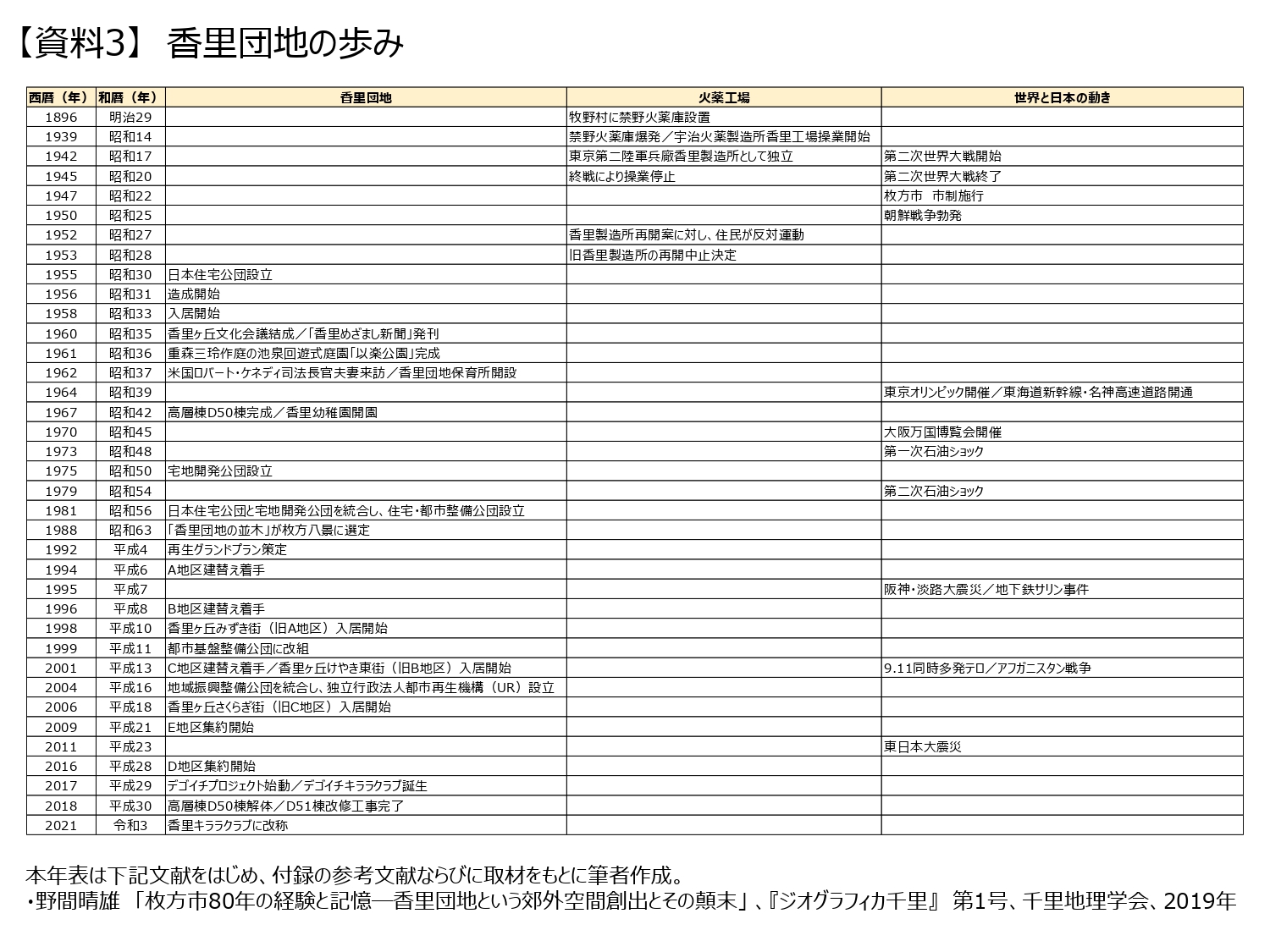

1-1.歴史的背景[資料3]

香里団地[2]は1958年に居住がスタートし、5,000戸を超える大規模団地には住宅だけでなく、小中学校、商業施設、公園など生活に必要なインフラも整備された。お祭りなどのイベントも盛んに行われ、「香里団地自治会」や「香里ヶ丘文化会議」は、全国的にもコミュニティ活動の先駆者的存在であったと言われている[3,4]。

しかし時代とともに建物や設備の老朽化がすすみ、1990年頃には団地再生の議論が浮上した。団地の再生といえば以前は「建替え」が主流であったが、近年では建物のバリアフリー化や耐震補強、エレベーターの新設等の「改善」や、団地の集約化に併せて地域の特性に応じた新たな機能を導入する「集約」など、多様化している[5]。ただし、元の場所に暮らし続けることが困難となるケースもあり、それまで構築したコミュニティが希薄化する新たな課題も生じている[6]。

1-2.デゴイチプロジェクト

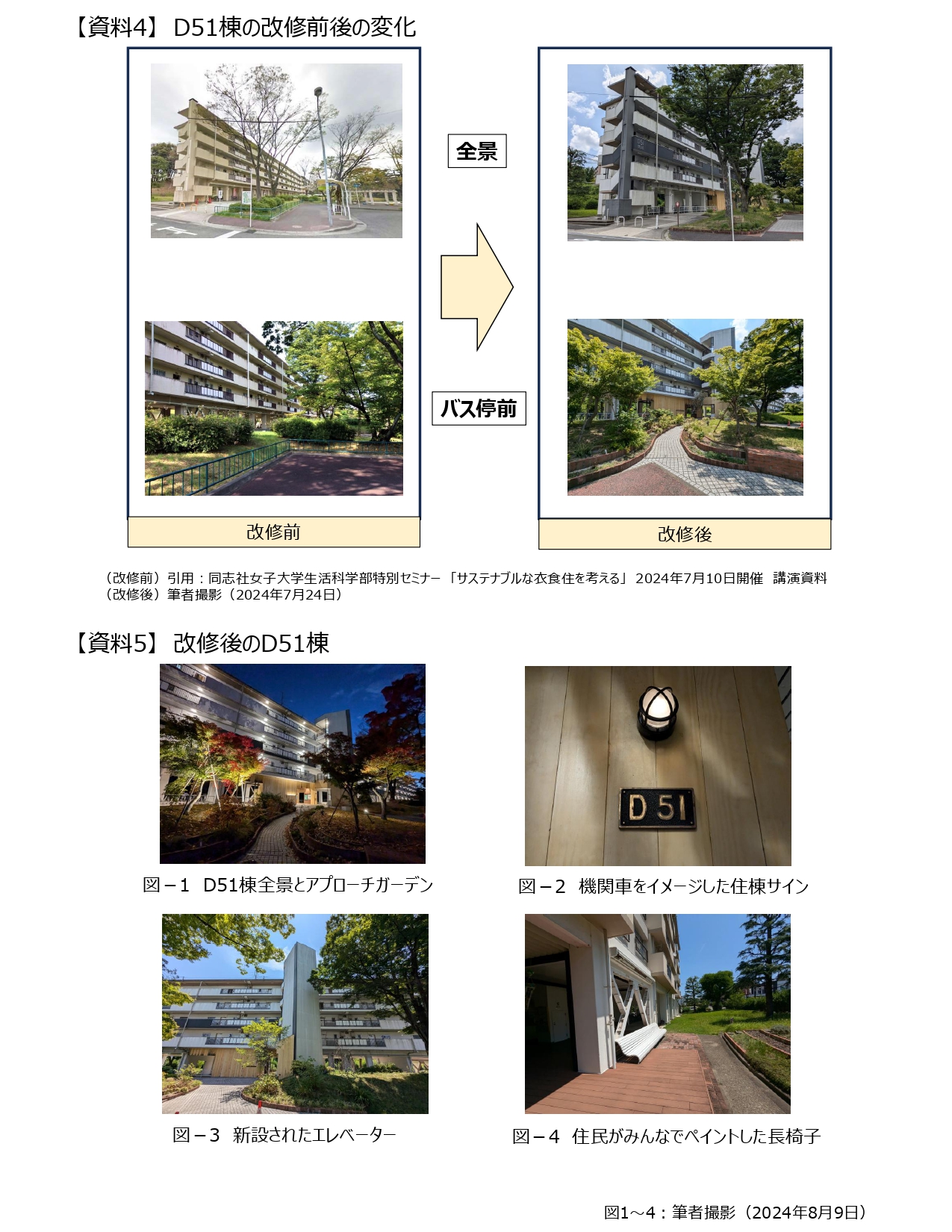

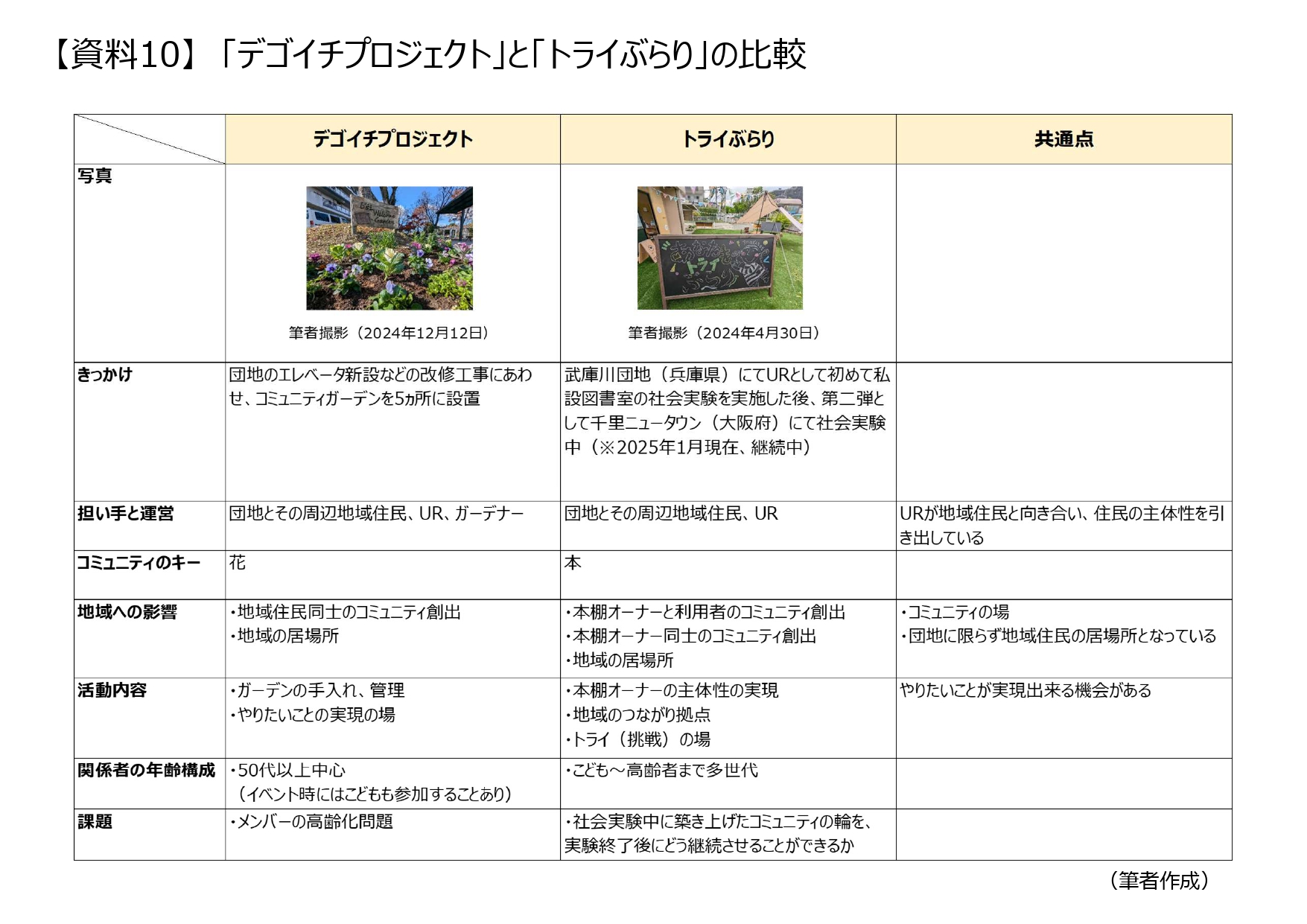

D51棟(計70戸)は築50年が経過し、建物の老朽化が著しかった。再生には建替え案も検討されたが、住民が建替えによる家賃見直しに難色を示し[7]、最終的に改善方式が採択された[8]。2017年の改修工事と同時に行われた共用空間リノベーションの取り組みを、「デゴイチプロジェクト」[9,10,11]と呼ぶ[12][資料4,5]。

1-3.コミュニティガーデンの誕生

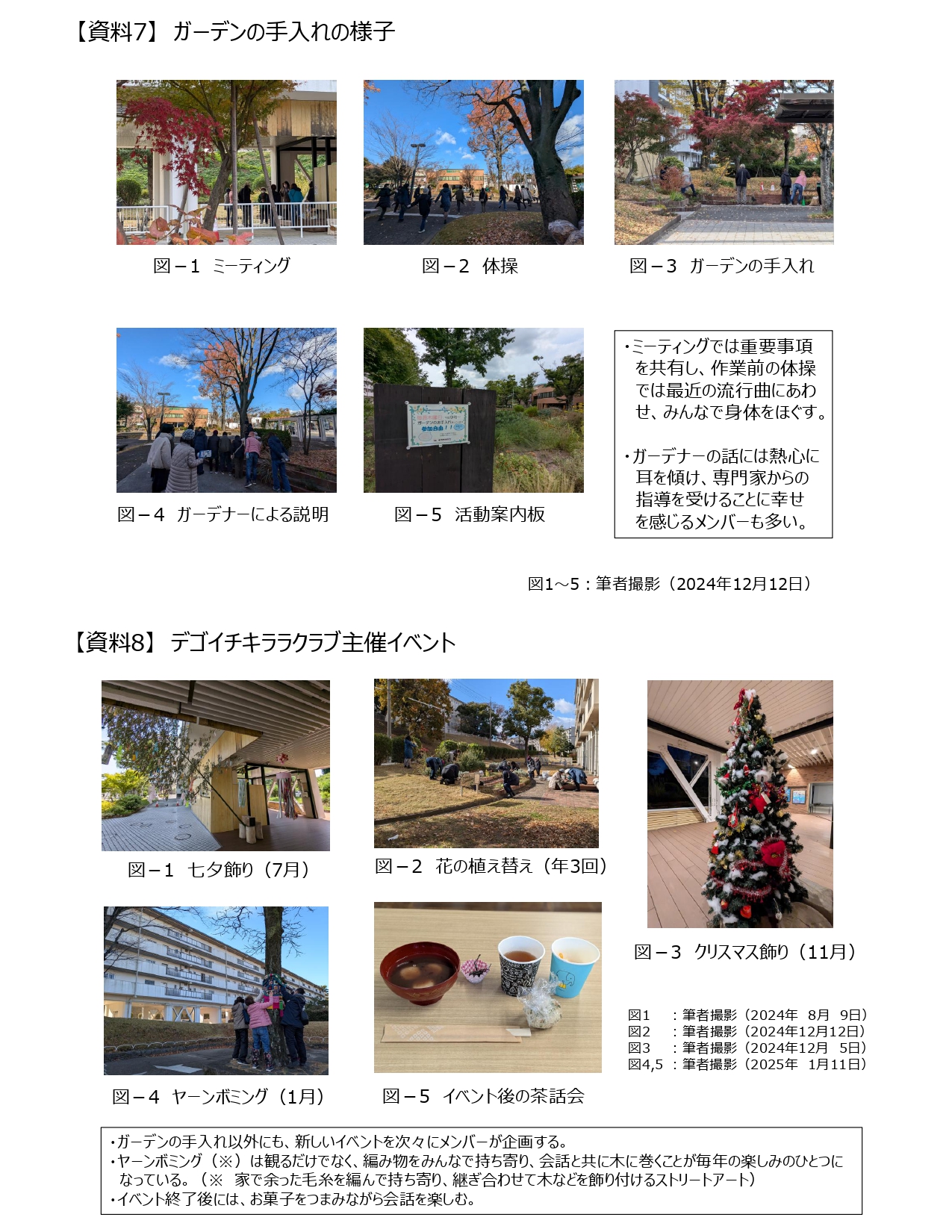

バス停のロータリーからエレベーターホールにかけてガーデンが整備され、その周辺も含めると5つのガーデン[資料6]が誕生した。当初はD51棟の住民を中心とする「デゴイチキララクラブ」[13]が手入れ[資料7]を行っていたが、やがて他棟の団地住民や近隣住民らとも花を通して会話が生まれ、メンバーは徐々に増えていった。

「コミュニティガーデン(以下CG)」とは、都市公園のように行政が管理するのではなく、地域住民が主体となって企画・運営するガーデンを指す[14]。花の魅力はその美しさで人の心を癒やすだけではなく、人々が出会い、会話が生まれる機会を創出してくれることでもある[15,16]。

2.デゴイチプロジェクトの評価点

2-1.URと住民の関係性の変化

URと住民の関係といえば、以前は「大家と住民」という関係に留まっていたが、「デゴイチプロジェクト」ではURが積極的に住民と向き合い[17]、ハード面だけでなくソフト面も含めて住民へ環境提供を考える姿勢を示した。URの姿勢の変化を感じた住民はURを信頼し、本プロジェクトを通してURと住民の協働を実現するまでの関係性を構築出来たことは評価出来る[18]。

2-2.余白のある空間の活用

ガーデンはバス停の目の前にあり、住民が日常的に利用する好立地である。CGは住民が主体的に手入れ出来るため、URの敷地内でも余白のある空間といえる。メンバー全員が共通の目的をもち、ガーデンの手入れを「自分事」として実施出来る空間を活用している点が評価出来る。また、ガーデンを通して地域住民が自分たちの暮らしに愛着を持つようになり、D51棟だけではなく周辺地域全体の価値向上にも寄与している[資料8]。

3.他事例との比較

3-1.私設図書室「トライぶらり」[資料9-1、9-2]

URはCGの他にも、住民の交流の場の創出に取り組んでいる。その一例が2023年秋に兵庫県武庫川団地で社会実験を開始し、翌2024年春には大阪府千里ニュータウンに場所を移した、私設図書室「トライぶらり」[19,20,21]である。

「トライぶらり」は、「一箱本棚オーナー制度」[22,23,24]を採用している。この制度は地域住民が月2千円で本棚一箱を借り、本棚オーナーとして推薦する本や小物を置き、本棚一箱に自分の世界をデザインすることが出来る。本棚オーナーと利用者との緩やかな交流を促す施策として、巻末のメッセージカードを通じた間接的なコミュニケーション機会も用意されている。

「デゴイチプロジェクト」では花が人と人をつなぎ、「トライぶらり」では本が人と人をつなぐという共通点があり[資料10]、ガーデンや図書室が地域住民の交流の場となっている。

3-2.デゴイチプロジェクトの特筆点

デゴイチプロジェクトは住民のリーダーとメンバーがうまく連携し、改修工事終了後も力強く前進し続けている。その様子は、まるで力強く進む機関車「デゴイチ」のようである。現在のリーダーは44年間この団地に住んでいる住民であり、2代目だという。当初は自分にリーダーが務まるのか、住民をまとめることが出来るのか、URと交渉が出来るのかなどの不安があったという。しかし、さまざまな場面においてメンバーの主体性を活かしつつリーダーシップを発揮し、その場、その時間をデザインしていることを、筆者も活動に何度か参加して目にした。

このプロジェクトの特筆点としては、リーダーのみならずメンバー自身がフォロワーシップ[25]のスキルを備え、リーダーとの連携がうまく機能していることが挙げられる。6人のコアメンバーを中心に定例会を実施し、連絡事項はガーデンの手入れの際に他メンバーに周知徹底し、組織的な運営が行われていた。メンバー全員が「まずはやってみよう」の想いを持ち、主体的にプロジェクトを推進し自走している姿が見られ、その様子は頼もしくも感じられた。

4.今後の展望

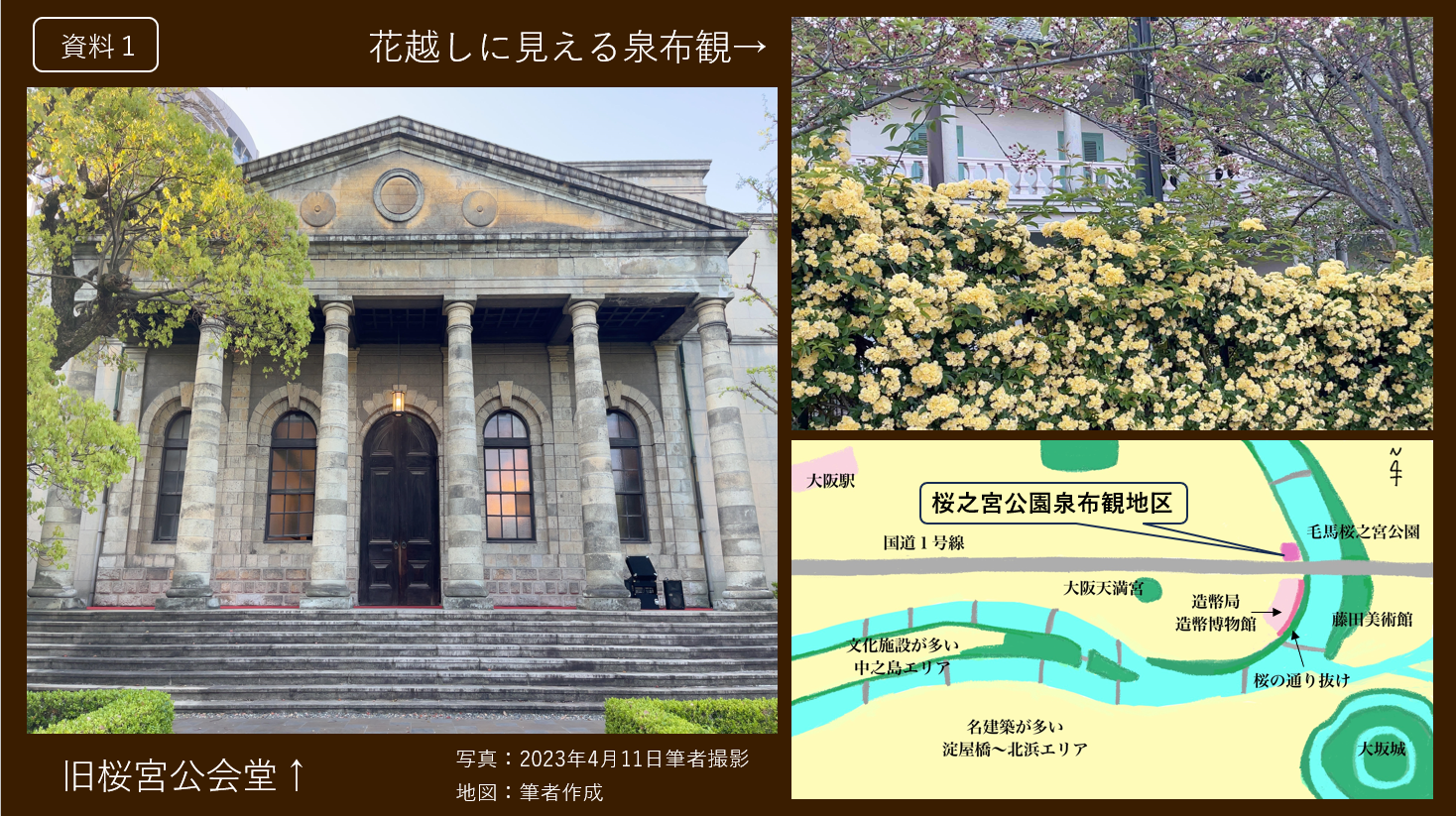

団地再生は、建物の建替えや改善などハード面のことだけを考えるのではなく、住民同士のコミュニティのことやURと住民の対話など、ソフト面のことを考えるフェーズに突入している[26]。また、原田陽子[27]も述べているように、コミュニティは団地内だけではなく周辺地域との連続性を考える時代を迎え、その連続性は人の交流のみならず、例えば道端のガーデンやイベントの連続性も考えられる。

団地のコミュニティの歴史を振り返ると、以前は「こども会」、「婦人会」、「老人会」など、世代ごとに目的をもって集まるコミュニティが主流であったが、最近はこれらも全国的に衰退し、香里団地においても同じ傾向にある。今後は「世代」ではなく、CGのように「趣味」を基軸としてコミュニケーションの機会を増やすことで、共感する人がつながっていくと考える。

団地内には高齢者数が増加しているが、周辺マンションや戸建エリアには若い世代の流入も進んでいる。異なる世代をつなげる取り組みとして、親子で参加できるイベントを企画するなど、多世代が交流出来る場づくりも今後は必要になるとも考える[28]。

さいごに

「香里キララクラブ」[29]は、ガーデンの手入れや花に関する学びに留まらず、普段からグループLINEを活用し、住民同士の対話を深めている。これからの団地は建物としての「住まい」だけではなく、人々が心豊かに暮らせる「暮らし」を重視した、ハード面のみならずソフト面でも充実した環境が求められている。木村智子が述べるように、CG活動の最終目的はまちづくりであり、ガーデンの手入れ自体が目的ではない[13]。また、大貫誠二が指摘するように、まちの主人公は建物ではなく、そこで暮らし活動する住民である[30]。花はあくまでも住民をつなぐツールに過ぎず、花を通して対話やつながりが生まれる。

「デゴイチプロジェクト」により生まれた一棟の縁側がやがて地域全体に拡がり、世代を超えた人々が地域の縁側に集う光景が見られる日も、そう遠くないだろう。

参考文献

【註】

[1]「東洋一のマンモス団地」として注目され、1962年(昭和37年)にはケネディ大統領の弟の司法長官ロバート・ケネディ夫妻も視察に訪れた。

枚方市政策企画部 『枚方市市制施行65周年記念冊子「写真で見るひらかた今昔」』、枚方市、2012年、P.10

https://www.city.hirakata.osaka.jp/cmsfiles/contents/0000006/6452/54908.pdf(2025年1月25日閲覧)

[2]この香里団地の土地は、元は旧陸軍の火薬庫であり、戦争遺産の場所であった。朝鮮戦争勃発により、1952年(昭和27年)には火薬工場復活の話が浮上したが、当時地元市民が反対運動をおこし、最終的にはURが大型団地を建設することで落ち着いた。兵器や火薬工場であった土地が、のちに団地という平和利用に変化したことは興味深い。

枚方市史編さん委員会 『新版 楽しく学ぶ枚方の歴史』、枚方市、2024年、P.62~.67、P.72~75

[3]和田悠「香里ヶ丘文化会議による地域社会づくり」、『社会文化研究』、15巻、2012年

https://www.jstage.jst.go.jp/article/ascc/15/0/15_63/_pdf/-char/ja(2025年1月15日閲覧)

[4]増永理彦 『ゆたかなUR団地暮らしを求めて』、クリエイツかもがわ、2021年

[5]URは団地再生手法の定義として、「建替え」、「集約」、「用途転換」、「改善」に分類している。香里団地は全5地区のうちA、B、C地区は2006年に建替え済みで、残りのD、E地区は集約や改善対応が2018年に完了している[資料1]。

「UR賃貸住宅ストック活用・再生ビジョンについて」、UR都市機構、2018年

https://www.ur-net.go.jp/chintai_portal/stock/lrmhph000000ebqe-att/200903stock.pdf (2025年1月24日閲覧)

[6]1970年代の団地はヒトが主役で活気に溢れていたものの、高度経済成長期になると世の中にはモノが溢れ、やがて家のなかで自分たちだけで暮らしていける時代へと変化していった。ヒトとヒトのつながりがなくても生活出来るようになり、さらに建物が集約方針となり別の場所に引越することになると、それまでの関係性が分断された。また、時代の流れとともに入居者は老いていき、ライフスタイルも変化し、団地が誕生してから築き上げてきたコミュニティはさらに断絶していった。一度壊れたコミュニティを回復させることは容易ではなく、この損失はとても大きかった。

[7]増永理彦 「香里団地の再生に関するD地区居住者の意向について」、 『生活科学論叢』 、神戸松蔭女子学院大学学術研究会、第37巻、2006年、P.65~82

[8]改修工事の主な内容は、エレベーターの新設や郵便ポストの集約化、外壁の一部見直しなどである。同じ地区内のD50棟は集約方針により解体が決まったが、元々高層住棟であったためエレベーターが設置されていた。D50棟からD51棟に引越する住民のためにも、5階建てのD51棟にも改修工事でエレベーターが新設されることになった。

[9]「「ひと」と「ひと」とが出会う緑空間の創出 香里D51」、『うちまちだんち』、UR、2018年11月

https://uchi-machi-danchi.ur-net.go.jp/vidanchi/korid51/(2025年1月24日閲覧)

[10]「2.香里(こうり)団地 大阪府枚方市 みんなの笑顔が咲いたD51(デゴイチ)プロジェクト始動」、『WEB UR PRESS』、vol.54、UR、2018年

https://www.ur-net.go.jp/aboutus/publication/web-urpress54/special2.html(2025年1月25日閲覧)

[11]「“古くて新しい”団地ライフ!大家と住人が共創する「香里団地 D51」に行ってきた」、ENJOYWORKS OSAKA

https://osaka.enjoyworks.jp/properties/151(2025年1月24日閲覧)

[12]この建物の住棟番号がD地区の51棟であったことから、昭和の時代に人気のあった蒸気機関車D51(愛称デゴイチ)を真似て名付けられた。

[13]「デゴイチキララクラブ」はコミュニティガーデンと同時に、ガーデンの手入れをするサークルとして誕生した。ガーデンは現在5ヵ所あり、約300種類以上の植物を育てている。ガーデンの手入れは週1回実施し、参加は強制せず、その日に都合のつくメンバーが集まり実施している。専門家であるガードナーから花の知識を指導してもらえる機会が得られたことに、メンバーは感謝していた。また、最近はガーデンの手入れのみならず、七夕飾りやクリスマスイベント、ヤーンボミングをはじめ、地域の文化活動的な動きにも活動範囲を拡げている。ヤーンボミングとは、家で余った毛糸を編み物が得意な住民が編んで持ち寄り、街路樹に継ぎ合わせて飾り付けるストリートアートで、米国で始まったと言われている。

「冬を彩る毛糸の爆弾? 香里団地でヤーンボミング」、『うちまちだんち』、UR

https://uchi-machi-danchi.ur-net.go.jp/article/kori-yarnbombing/ (2025年1月29日閲覧)

[14]木村智子 「まち再生の起爆剤としてのコミュニティガーデン」、『Garden Center』 36巻 4号(通号456)、2015年7月、P.17~23

[15]改修工事完了に伴い、横長の棟に以前は3箇所あった郵便ポストは中央エレベーター付近のピロティに集約された。ピロティに長椅子を置くことにより、住民が新聞や郵便物を確認する際に椅子に腰掛け、ハーブガーデンを眺めながら会話をする光景も見られるようになった。

[16]大阪府北部にある千里ニュータウンの青山台団地には、香里団地よりも以前にコミュニティガーデンがつくられた。青山台団地と香里団地は同じ大阪府内の大規模団地であり、双方のメンバーがお互いを訪問し、交流も生まれている。ここでも花がコミュニケーションツールとして活用されている。

「MUJI×UR 居住者さんに聞く No.2」、『うちまちだんち』、UR

https://uchi-machi-danchi.ur-net.go.jp/ours/mujiur-02/(2025年1月24日閲覧)

[17]片岡有吾は香里団地の「デゴイチプロジェクト」を担当する以前は、青山台団地の「みんなのお庭プロジェクト」を担当していた。その際、プロジェクトの空気が重たく感じるのは団地に問題があるのではなく、団地に向かう自分自身の姿勢に問題があることに気づき、住民ときちんと向き合う姿勢が必要であることに気づいたと言う。

片岡有吾 「経年賃貸物件で新市場を開拓する」、『RENOVATION 2023』、公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会・公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会、2023年、P.30~40

[18]改修工事が完了し、2018年5月26日に関係者が集まり、イベント「キララフェスタ」が開催された。このとき、住民からはUR担当者とともに工事関係者にも感謝状が贈られた。住民が工事関係者にも感謝状を贈ることなど、これまで筆者は聞いた記憶はない。ガーデンの工事中も大きな囲いを出来るだけ控え、ガーデンが出来上がっていく様子を住民にオープンにしたという。工事中は工事関係者と住民の間で毎日挨拶も交され、プロジェクトを通して相互信頼関係が構築された。

[19]みんなの図書室トライぶらり Facebook

https://www.facebook.com/tryburari(2025年1月24閲覧)

[20]みんなの図書室トライぶらり Instagram

https://www.instagram.com/try_burari/(2025年1月24日閲覧)

[21]「トライぶらり」とは「トライ」と「ライブラリ」を掛け合わせた造語である。URが主体で動くのではなく、利用者の地域住民が主体となり、店番やイベントの企画をみんなで「トライ」して考えることで交流も生まれ、地域活性化にもつながっている。2025年1月現在、社会実験継続中。

[22]「一箱本棚オーナー制度」は静岡県焼津市の焼津駅前通り商店街に2020年3月に開設された、私設図書館「みんなの図書館さんかく」[23,24]から始まり、私設図書館は約5年間で全国に約100ヵ所にまで増えている。

みんとしょネットワーク ホームページ

https://sancacu.org/ (2025年1月24日閲覧)

[23]土肥潤也・若林拓哉 『わたしのコミュニティスペースのつくりかた』、ユウブックス、2023年

[24]みんなの図書館さんかく ホームページ

https://www.sancacu.com/(2025年1月 24日閲覧)

[25]中竹竜二は日本ラグビーフットボール協会の初代コーチングディレクターも務めた。これまでのラグビーでの指導経験から、「組織はリーダーで変わるが、組織はリーダーとフォロワーで成り立っており、逆にいえば組織はリーダーを支えるフォロワーで変わる」とも述べている。また、メンバーに主体性を持たせることも大切と述べている。

中竹竜二 『リーダーシップからフォロワーシップへ』、阪急コミュニケーションズ、2009年、P.101~125

[26]独立行政法人都市再生機構 「多様な世代が生き生きと暮らし続けられる住まい・まち “ミクストコミュニティ”を目指して」、国土交通省 サービス付き高齢者向け住宅に関する第7回懇談会

[27]原田陽子は、「団地の再生事業を契機に、団地内外でそれぞれに蓄積された空間的・人的資源を相互に繋げるよう、団地とその周辺地域の境界を無くし、団地を周辺環境に溶け込ませ融合していくような「連携的住環境整備」を目指すことが重要であると考えられる。」と述べている。

原田陽子 「香里団地とその周辺地域における空間特性と団地周辺居住者の住環境評価と居住実態」、日本建築学会計画系論文集、74巻、640号、2009年、P.1349~P.1357

[28]団地には独居高齢者も多く、一歩を踏み出せず、自宅に籠もっている住民も多い。一方で、取材した団地住民と話していると、一歩を踏み出すきっかけのサポートをしたいと考えている住民も少なくないことも分かった。

[29]「キララクラブ」は、2021年4月に「香里キララクラブ」に改称した。

[30]大貫誠二 「花とみどりによるコミュニティの再生」、『公園緑地』 、Vol.64 No.1、2003年

【参考文献】

<香里団地>

大西進 『日常と地域の戦争遺跡』、批評社、2022年

『香里団地再生グランドプラン』、住宅・都市整備公団関西支社、1993年

『香里団地景観形成基本コンセプト』、住宅・都市整備公団関西支社、1995年

松愛会 枚方南支部、『新』枚方発見:第4回 戦争遺産1(禁野火薬庫の大爆発)

https://www.shoai.ne.jp/hirakata-s/newhirakata-f04/ (2025年1月24日閲覧)

松愛会 枚方南支部、『新』枚方発見:第6回 戦争遺産2(香里製造所)

https://www.shoai.ne.jp/hirakata-s/newhirakata-f06/ (2025年1月24日閲覧)

高瀬康正 「団地再生への視点 ●大阪・香里団地のとりくみなどから」、『議会と自治体』、日本共産党、2015年9月

野間晴雄、「枚方市80年の経験と記憶―香里団地という郊外空間創出とその顛末」、『ジオグラフィカ千里』、第1号、千里地理学会、2019年

原武史 『団地の空間政治学』、NHK出版、2012年

原武史 『空間と政治』(放送大学教材)、放送大学教育振興会、2022年

原田陽子 「香里団地とその周辺地域における空間特性と団地周辺居住者の住環境評価と居住実態」、『日本建築学会計画系論文集』、第74巻、640号、2009年

原田陽子 「戦後日本の初期大規模住宅団地における再編に関する比較研究 -千種台団地,香里団地,千里NT,高蔵寺NTにおける特性把握を通して-」、『住宅総合研究財団研究論文集』、住総研、第33巻、2007年

枚方市政策企画部 『枚方市市制施行65周年記念冊子「写真で見るひらかた今昔」』、枚方市、2012年

https://www.city.hirakata.osaka.jp/cmsfiles/contents/0000006/6452/54908.pdf(2025年1月25日閲覧)

枚方市史編さん委員会 『新版 楽しく学ぶ枚方の歴史』、枚方市、2024年

広原盛明 『評伝・西山夘三』、京都大学学術出版会、2023年

福岡崇夫 『香里団地60年の風景 ―福岡崇夫写真集―』、「枚方香里団地60年」フォト・プロジェクト、2018年

増永理彦 「香里団地の再生に関するD地区居住者の意向について」、『生活科学論叢』 、神戸松蔭女子学院大学学術研究会、第37巻、2006年

増永理彦 『ゆたかなUR団地暮らしを求めて』、クリエイツかもがわ、2021年

三井トラスト不動産 『このまちアーカイブス』 枚方 4:軍需施設と工場の進出

https://smtrc.jp/town-archives/city/hirakata/p04.html (2025年1月24日閲覧)

三井トラスト不動産 『このまちアーカイブス』 枚方 6:団地の建設、戦後の街づくり

https://smtrc.jp/town-archives/city/hirakata/p06.html (2025年1月24日閲覧)

和田悠 「大阪府枚方市香里団地を中心とした幼稚園運動と女性の主体形成―1960年代後半の局面に焦点をあてて」、『立教大学教育学科研究年報』、立教大学部教育科研究室、第58巻、2015年2月

和田悠 「高度成長期の市民運動と社会教育 ー枚方市香里団地の歴史的経験に学ぶ」、『月刊社会教育』、旬報社、No.771、2020年8月

和田悠 「香里ヶ丘文化会議による地域社会づくり」、『社会文化研究』、社会文化学会、15巻、2012年

https://www.jstage.jst.go.jp/article/ascc/15/0/15_63/_pdf/-char/ja(2025年1月15日閲覧)

「「ひと」と「ひと」とが出会う緑空間の創出 香里D51」、『うちまちだんち』、UR、2018年11月

https://uchi-machi-danchi.ur-net.go.jp/vidanchi/korid51/(2025年1月24日閲覧)

「“古くて新しい”団地ライフ!大家と住人が共創する「香里団地 D51」に行ってきた」、ENJOYWORKS OSAKA

https://osaka.enjoyworks.jp/properties/151(2025年1月24日閲覧)

「2.香里(こうり)団地 大阪府枚方市 みんなの笑顔が咲いたD51(デゴイチ)プロジェクト始動」、『WEB UR PRESS』、vol.54、UR、2018年

https://www.ur-net.go.jp/aboutus/publication/web-urpress54/special2.html(2025年1月25日閲覧)

<団地再生>

片岡有吾 「経年賃貸物件で新市場を開拓する」、『RENOVATION 2023』、公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会・公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会、2023年

独立行政法人都市再生機構 「多様な世代が生き生きと暮らし続けられる住まい・まち “ミクストコミュニティ”を目指して」、国土交通省 サービス付き高齢者向け住宅に関する第7回懇談会

増永理彦 『団地再生 公団住宅に住み続ける』、クリエイツかもがわ、2008年

増永理彦 『UR団地の公的な再生と活用』、クリエイツかもがわ、2012年

「UR賃貸住宅ストック活用・再生ビジョンについて」、UR都市機構、2018年

https://www.ur-net.go.jp/chintai_portal/stock/lrmhph000000ebqe-att/200903stock.pdf (2025年1月24日閲覧)

<コミュニティガーデン>

大貫誠二 「花とみどりによるコミュニティの再生」、『公園緑地』 、Vol.64 No.1、2003年

木村智子 「まち再生の起爆剤としてのコミュニティガーデン」、『Garden Center』 36巻 4号(通号456)、2015年7月

都市緑化基金監修 『コミュニティガーデンのすすめ』、誠文堂新光社、2005年

「MUJI×UR 居住者さんに聞く No.2」、『うちまちだんち』、UR

https://uchi-machi-danchi.ur-net.go.jp/ours/mujiur-02/ (2025年1月24日閲覧)

「冬を彩る毛糸の爆弾? 香里団地でヤーンボミング」、『うちまちだんち』、UR

https://uchi-machi-danchi.ur-net.go.jp/article/kori-yarnbombing/ (2025年1月29日閲覧)

<私設図書館>

土肥潤也・若林拓哉 『わたしのコミュニティスペースのつくりかた』、ユウブックス、2023年

さんかくホームページ

https://www.sancacu.com/(2025年1月 24日閲覧)

トライぶらり Instagram ホームページ

https://www.instagram.com/try_burari/(2025年1月24日閲覧)

トライぶらり Facebook ホームページ

https://www.facebook.com/tryburari(2025年1月24閲覧)

みんとしょネットワーク ホームページ

https://sancacu.org/ (2025年1月24日閲覧)

<フォロワーシップ論>

中竹竜二 『リーダーシップからフォロワーシップへ』、阪急コミュニケーションズ、2009年

松山一紀 『次世代型組織へのフォロワーシップ論』、ミネルヴァ書房、2018年

<演習>

筆者、「香里団地のD51プロジェクト ―花がつなぐ市民のこころー」、芸術教養演習1課題、2024年度夏期

筆者、「みんなでつくる私設図書室「トライぶらり」」、芸術教養演習2課題、2024年度春期

【取材協力】

1.香里キララクラブ プロジェクトリーダー 日笠京子氏 他メンバー多数

1)2024年 7月24日 香里団地けやき東街第二集会所にて対面実施

2)2024年 8月20日 香里団地けやき東街第二集会所にて対面実施

3)2024年12月 5日 香里団地D集会所にて対面実施

4)2024年12月12日 香里団地D51棟前ガーデン(植栽作業に筆者参加)

5)2024年12月26日 香里団地D51棟前ガーデン(週次清掃作業に筆者参加)

6)2025年 1月11日 香里団地D51棟前(ヤーンボミング飾り付けに筆者参加)

2.独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)西日本支社 片岡有吾氏

1)2024年4月26日 トライぶらり新千里北町にて対面実施

2)2024年7月10日 同志社女子大学生活科学部特別セミナー終了後、同大学にて対面実施

3)2024年8月20日 香里団地けやき東街第二集会所にて対面実施

3.独立行政法人都市再生機構(UR都市機構) 西日本支社 大田健司氏

1)2024年3月 2日 トライぶらり新千里北町にて対面実施

2)2024年5月24日 トライぶらり新千里北町にて対面実施