いかなごのくぎ煮 −郷土料理の継承(現在地と今後) −

はじめに

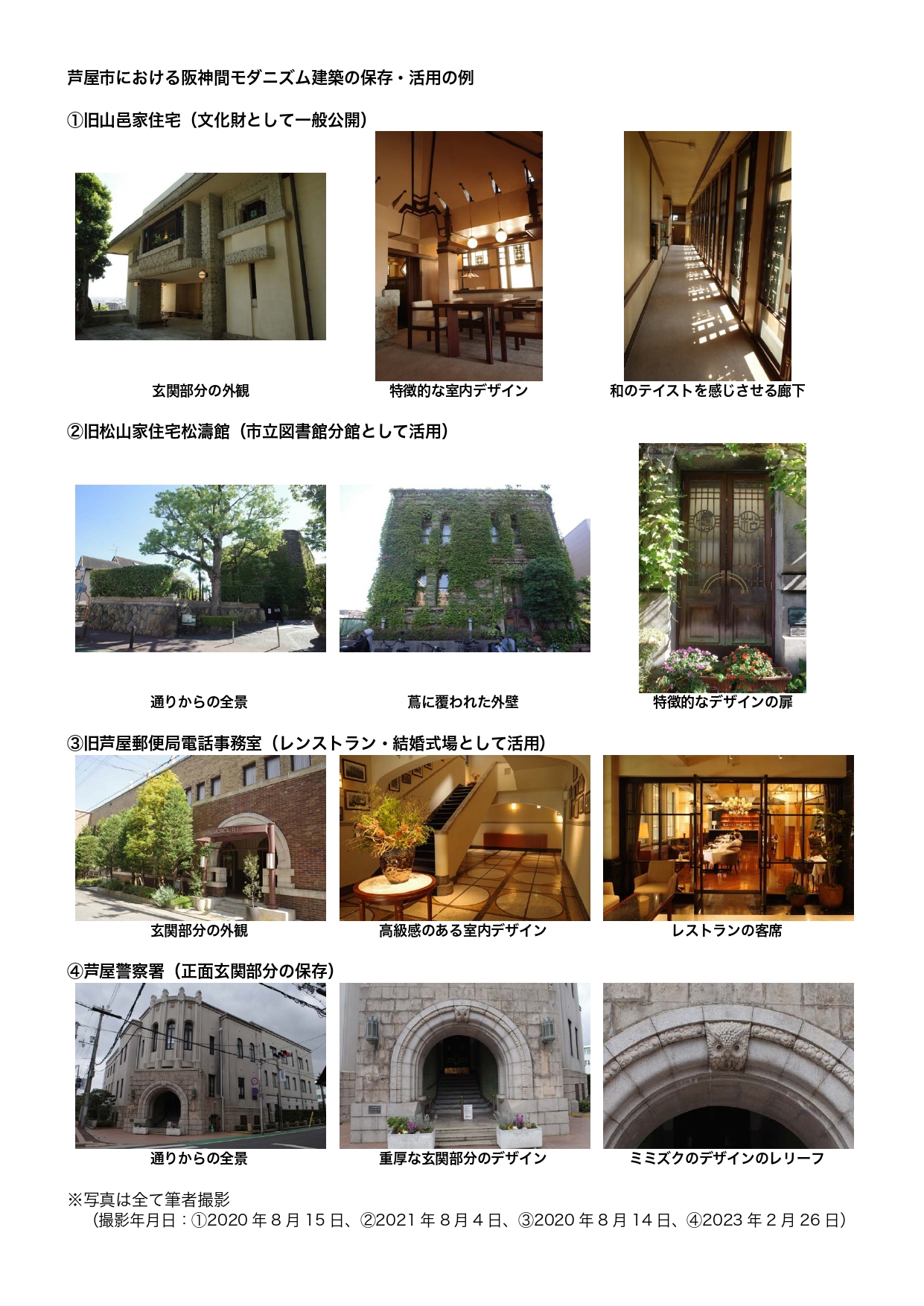

筆者が住む兵庫県神戸市の食文化の一つに「いかなごのくぎ煮」がある(図1)。毎年、春の訪れを知らせてくれる郷土料理であるが、近年、いかなごの漁獲量減少は顕著であり、播磨灘の2024年実漁期間は、わずか1日であった。そこで、食文化において、郷土料理の成り立ちから現在までの事実を確認し、文化資産として継承の可能性について考察する。

1.基本データと歴史的背景

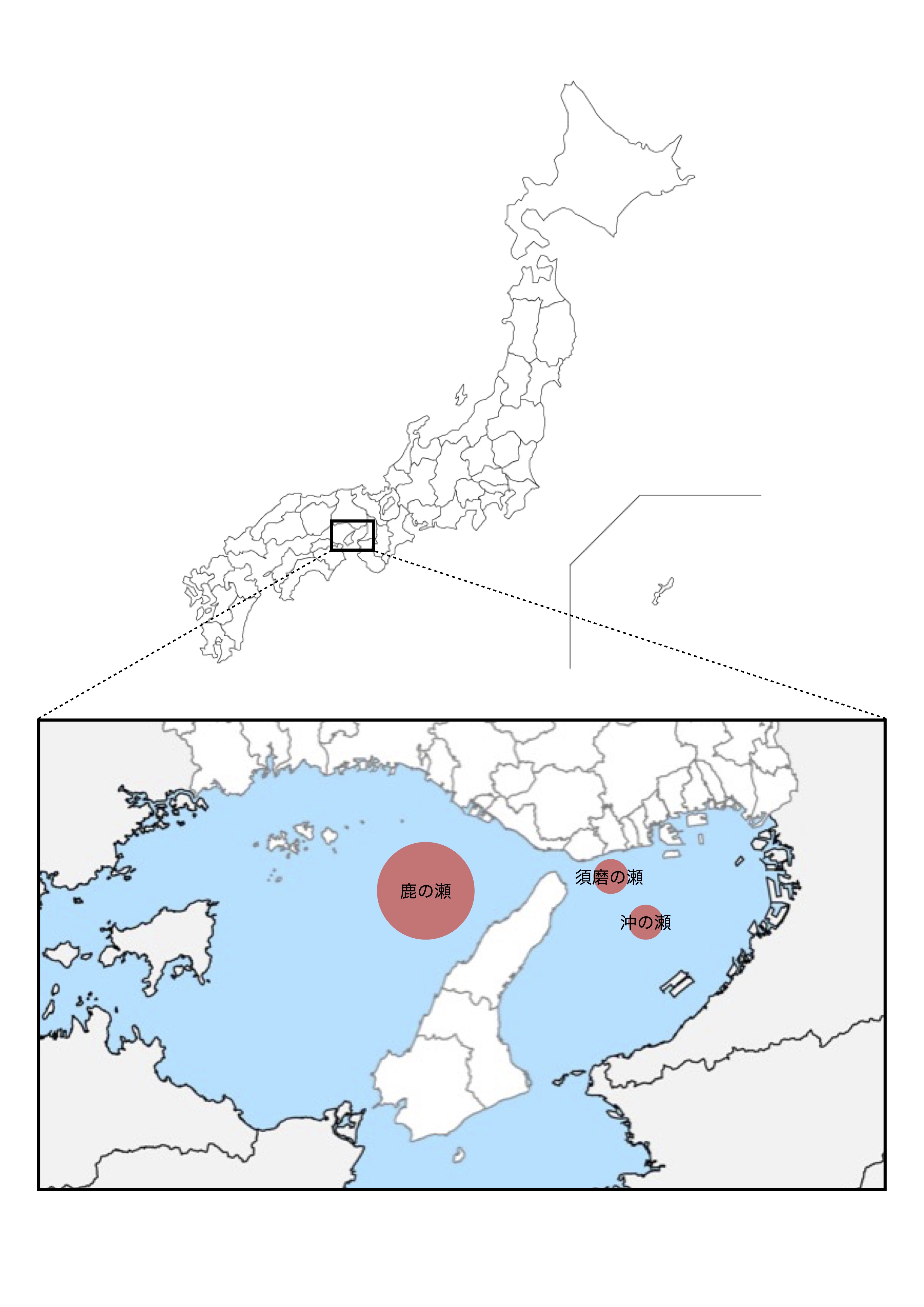

くぎ煮とは、炊き上がりの姿が、折れ曲がった古釘に似ていることから名づけられたという。毎年3月上旬から、瀬戸内海の播磨灘から大阪湾にかけての漁場(図2)から揚がる新鮮ないかなごの稚魚で作るくぎ煮は、地域を代表する家庭料理であり、特産品としても名高い。甘辛い味わいには、自慢の食文化を守り育む人々の思いが込められている(1)。この郷土意識は、郷土(故郷、家郷)で、自分の人格や個性が形成されたという自覚に基づく感情を含んでおり、日本人は特に郷土意識がお国自慢として表現されることが多い(2)。

兵庫県のいかなご漁は、「瀬戸内海東部海域において12月の産卵期の後、翌春の主として3月に体長30-60mmの0歳魚が漁獲されている。兵庫県では当該時期の0歳魚を『しんこ』、1歳魚以上を『ふるせ』と呼び、特にしんこのくぎ煮は、兵庫県の瀬戸内海に面した地域において春の風物詩として定着し、地元での商品価値が高い。」(3)また、漁獲量は2016年の漁獲統計で全国1位であり、瀬戸内海東部海域における、いかなご漁獲量の約7割を占めている。1970年をピークに増減を繰り返しながら長期的には減少傾向であり、2017年(平成29年)に前年比1割の1,001tに急減し、以降は1,000t前後の極めて低水準である(図3)。資源量は危機的な状況であり、変動幅が大きく漁家経営上も極めて不安定な状況におかれており、今後は漁獲量の安定のための更なる資源管理が望まれているところである。

2.事例のどんな点について積極的に評価しているのか

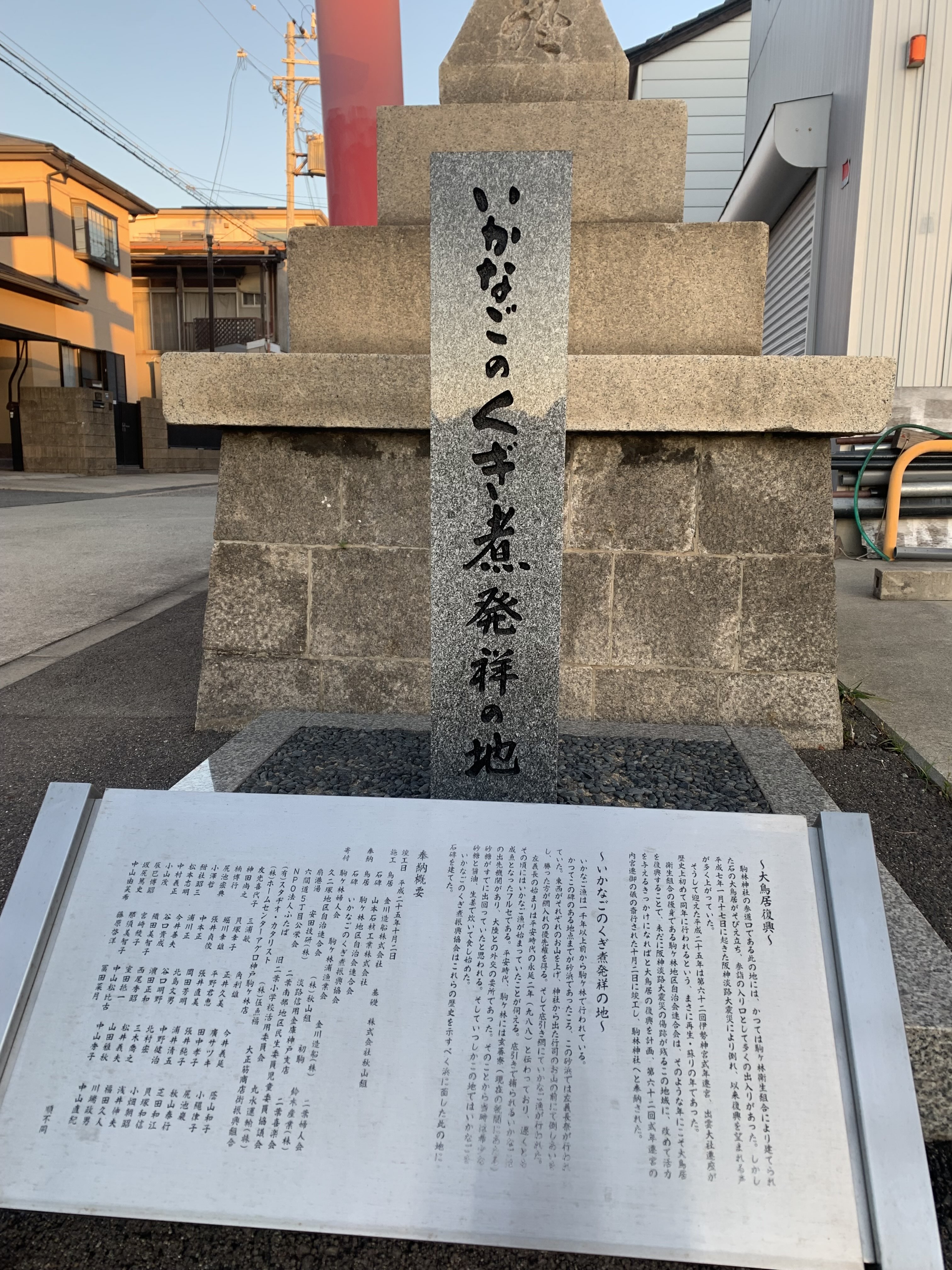

くぎ煮は、神戸が発祥の地(図4)(4)と言われており、神戸市垂水区や長田区の漁師たちが、明石や神戸、淡路島の漁師町で作られていた「いかなごの醤油煮」にショウガやみりんを加えて「くぎ煮」に発展させたと考えられている。 また、戦前の神戸で料亭を営んでいた魚谷常吉が『滋味風土記』のなかで、「生じょうゆと砂糖で煮つめた玉筋魚釘煮りが、酒によし、飯によく、そのうえ保存がきく」(5)と紹介している。元々は漁業関係者の家庭で親しまれていた料理であったが、1980年代以降、一般に広く知られるようになり、明石の漁業協同組合の女性たちが、漁師向けに濃い味付けだったくぎ煮を一般家庭向けに改良したレシピを作成し、料理講習会を開き、普及に努めたことも郷土料理となるきっかけの一つである。

くぎ煮の味を左右するのは、何よりいかなごの鮮度である。いかなご漁は、2隻の漁船で網をひく「船びき網漁」で行われ、獲れたしんこは素早く港へ運ばれ、浜揚げされて数時間で味が変わるしんこも、くぎ煮にして加工すれば保存ができ、年間を通じた味わいとなる。この地域ならではの食文化は、農林水産省の「農山漁村の郷土料理百選」にも選定されている。食文化の形成には、さまざまな要因が影響するが、その地方の気候的・地理的条件と食物獲得の技術・調理や保存の技術、生活様式や流行等その他社会的な条件の影響も大きい。そのため、その地域固有の「食文化」が形成されるのである。

3.国内外の他の同様の事例と比較して何が特筆されるのか

日本国内のいかなご漁では、兵庫県以外に北海道、香川県などが主な漁場となる。2022年の漁獲量は「全国で3,367t、うち兵庫県1,709t、北海道727t、香川県717t」(6)である。漁獲時期は、兵庫県は3〜4月の春、北海道は12月の冬と異なるが、これは兵庫では稚魚狙いであるが、北海道では成魚狙いと違いがあるからである。

兵庫県内では毎年、3月初めからしんこ漁が行われ、鮮魚店には、しんこを買い求める客が列を作る。街中には、いかなごを炊く醤油や砂糖の香りが漂い、地元では「この香りがすると春がやってくる」と言われていたが、最近は、めっきりくぎ煮の香りを感じる機会は少なくなった。地域住民へのアンケート調査(7)では約9割が、価格高騰を理由に「毎年作らない」と回答している。それでも「いかなごのくぎ煮」は、この地域の春の風物詩であり、現在も食文化として定着しているのである。

しんこの漁獲量が著しく減少している中(8)、なぜ地域住民は、毎年のようにいかなごのくぎ煮を作り、知人友人に配り、食べるのだろうか。言い換えると、数年の間、漁を止め、くぎ煮を作らないという選択はできないものだろうか。漁獲量が著しく減った理由は複数あるが、影響を与えている要因には大別して2つ考えられる。一つは魚類の生態系そのものを変化させてしまう気候変動である。そして、人が魚類の個数に影響を及ぼす水産資源管理の問題である。特に水産資源管理の問題の中で、制限なく採捕してしまう問題を「乱獲」と呼ぶ。気候変動が水産資源に与える影響を正確に測定することは非常に難しく、研究者によるリサーチが今も行われている。一方、水産資源管理の問題は、喫緊の課題として各方面で既に取り組み始めている(9)(図5)。

4.今後の展望について

瀬戸内海沿岸では、1970年代から工場や企業の立地が相次ぎ人口が増加し、工場の水や生活排水など、窒素やリンが含まれる水が海に多く流れ込んだ。その結果、プランクトンが繁殖して赤潮の発生が問題になったのである。赤潮を防ぐため、国は排水規制を強化し、下水処理施設の整備が進められると、徐々に海水の透明度が高くなり「きれい」になったが、栄養塩も流れこまなくなりプランクトンが少なくなった。兵庫県は、地元漁協と協力して対策に乗り出しており、その1つが「海底耕うん」(図6)(10)である。また、明石市は地域におよそ100あるため池の底にたまっている栄養塩を多く含む泥水をポンプを使い、海に流し込む「かい掘り」(11)の取り組みに力を入れている。

郷土料理とは、各地域の産物を上手に活用して、気候・風土に合った食べ物として調理され、伝承されてきた。また、漬け物や塩蔵品などの保存性を高めたものは、特産物として他の地域に流通するものもある。郷土食は作り手側の生活環境が色濃く反映されるため、家庭料理とも異なり、各家庭の味として親から子へ受け継がれてきた。しかし、現状では郷土料理も失われつつある。その理由として、①食の外部化に伴う、家庭内での伝承の減少、②農産物の流通方法に伴い、地産地消が困難になっている、③郷土料理を好ましく感じる食の趣向や味覚の変化、などが挙げられる(12)。

一定期間の禁漁も視野に入れて対策すべきであることから、その間、どのように郷土料理としてのいかなごのくぎ煮を継承することができるのか、検討が必要である。「くぎ煮を作らないという選択」のためにできる地域の人側の対応案としては、安定的に確保できる他の魚種を使ったくぎ煮を作るなど、作る側の意識改革も必要であると考える。

5.まとめ

日本各地のいかなご漁の実態を参考に、兵庫県エリアにおいても食文化として継承すべきものであるかどうかを考察した。時代の流れに任せた必要性の取捨選択や需要に合わせた無計画な乱獲など、他人事のような行動を抑制しないかぎり、伊勢・三河湾のいかなご漁のように、禁漁が数年間も続くようになるであろう。

行政機関や漁業関係者は、いかなごの生息地の環境回復の活動をし、一部の地域住民(消費者)は、高騰する価格であっても、毎年くぎ煮を炊き、知人や親戚に振る舞っている。果たしてこれらの活動を続けていて、いかなごのくぎ煮は、郷土料理として安定的に継承することができるだろうか。答えはNOである。2024年の調査(8)では、不漁期中において、親魚数・産卵数の指標は最小の数値であり、改善の傾向すら見えていないのである。

郷土料理である「いかなごのくぎ煮」は、兵庫県産のしんこを材料とし、この地に住む家庭ごとに、味付けが異なるものが条件であると考える。水産資源の確保が必要であれば、数年間は完全に禁漁とし、親魚の数の増加を確認し、減少と増加の原因と対応策が明確になった段階で、再開することも一案である。

参考文献

参考文献・註

魚住香織、西川哲也「播磨灘におけるイカナゴ個体群の産卵量指数の低下」『日本水産学会誌』89(1) 15-21頁、兵庫県立農林水産技術総合センター、2023年。

魚谷常吉、『日本の食文化体系(第5巻)滋味風土記』、東京書房社、1984年(初版1982年)。

橋本博明、「日本産イカナゴの資源生態学的研究」『広島大学生物生産学部紀要』30巻2号135-192頁、1991年

兵庫の食事編集委員会、『聞き書 兵庫の食事』、農山漁村文化協会、1992年。

兵庫県立農林水産技術総合センター、『わが国の水産業「いかなご」』、社団法人日本水産資源保護協会、2006年。

SH”U”Nプロジェクト評価結果、「イカナゴ類宗谷海峡 ver.1.0.0)」、国立研究開発法人 水産研究・教育機構、2022年。

農林水産省 消費・安全局 消費者情報官「活動のヒントが見つかる 地域の伝統的な食文化の保護・継承のための手引き」、農林水産省、2015年。

文化庁地域文化創生本部事務局、「平成30年度 生活文化調査研究事業ー食文化についての国民意識調査ー」、文化庁、2019年。

文化政策部会食文化ワーキンググループ、「今後の食文化振興の在り方について」、文化庁、2021年。

鈴鹿水産研究室、「イカナゴ情報(R05-2号)」、三重県水産研究所、2023年。

水産庁「イカナゴ瀬戸内海東部系群に関する資源管理の基本的な考え方」第14回資源管理手法検討部会、2023年。

水産技術センター「令和6年漁期イカナゴシンコ漁況予報」、兵庫県立農林水産技術総合センター、2024年。

漁業生産研究所、「イカナゴ情報(1月下旬ボンゴネット調査結果速報)」愛知県水産試験場、2024年。

Food and Agriculture Organization of the United Nations、「The State of World Fisheries and Aquaculture 2022」、FAO、2022年。

くぎ煮振興協会ホームページ。

https://kugini.jp/about/(2024年1月12日閲覧)

いかなご禁漁7年連続、みなと新聞、2022年。

https://www.minato-yamaguchi.co.jp/minato/e-minato/articles/121160(2024年1月13日閲覧)

兵庫県漁具図解、関西学院大学、2015年。

https://library.kwansei.ac.jp/archives/gyogu/gyogu.html(2024年1月13日閲覧)

淡路島いかなご、淡路島西海岸、2022年。

https://awajishima-resort.com/awajishima-ikanago/(2024年1月13日閲覧)

文化政策部会食文化ワーキンググループ、「今後の食文化振興の在り方について」、文化庁、2021年。

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/seisaku/18/pdf/92878201_01.pdf(2024年1月12日閲覧)

日本惣菜協会ホームページ、「食の文化と環境」、2017年。

https://www.nsouzai-kyoukai.or.jp/homemealmeister/07-bunka/1-shoku85.html(2024年2月14日閲覧)

東播磨県民局加古川農林水産振興事務所、「豊かな海を目指しての海底耕うんの取組について」、2021年。

https://web.pref.hyogo.lg.jp/ehk01/press/210430_1.html(2024年2月14日閲覧)

明石市ホームページ、「里・海協働活動(かいぼり)」、2024年。

https://www.city.akashi.lg.jp/sangyou/nousui_ka/machizukuri/nosuisan/kibannseibi/kaibori.html(2024年2月14日閲覧)

食糧農業機関(FAO) 、「2020年 世界漁業・養殖業白書」、2020年。

https://www.jircas.go.jp/ja/program/program_d/blog/20200611(2024年2月14日閲覧)

海洋生物多様性保全戦略公式サイト「わたしたちにできること」、環境省。

https://www.env.go.jp/nature/biodic/kaiyo-hozen/step/step06.html(2024年2月14日閲覧)

水産白書、「我が国で主に活用されている水産エコラベル認証」、2019年。

https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/r01_h/trend/1/img/f4-11.gif(2024年2月14日閲覧)

「生活定点1992-2022」、博報堂生活総合研究所、2022年。

https://seikatsusoken.jp/teiten/(2024年2月15日閲覧)

「大海区都道府県振興局別統計 魚種別漁獲量(2024年2月29日)」、統計で見る日本、2022年(2024年9月4日閲覧)

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00500216&tstat=000001015174&cycle=7&year=20220&month=0&tclass1=000001015175&tclass2=000001214760

註(1)いかなごのくぎ煮(材料と調理法)、農林水産省「うちの郷土料理」:いかなご(生のしんこ)1kg、醤油200ml、酒100ml、みりん100ml~150ml、ざらめ(中ざら糖)200~300g、しょうが30~60g、作り方:[1]しょうがを千切りにする[2]大きめの鍋にしょうがと調味料を入れ、沸騰させる[3]いかなごを一度に入れ、強火で魚の色が白く変わるまで煮る[4]弱火にしてふたをし、煮汁が1/3くらいになるまで2時間ほど煮る[5]ふたを取って中火で汁気がなくなるまで煮詰めて、照りを出す。途中で2、3度返す[6]ざるに取り、余分な汁を除いてできあがり。※ふたをせず、終始泡で覆われるよう強火で煮上げる方法もある。

註(2)郷土食に似た行事食:行事食は季節の節目を祝い、五穀豊穣や無病息災、子孫繁栄を願い、神々への祈りや感謝を示す行事の際の食事と、人生の節目を祝う際の食事がある。今では、行事食は惣菜産業の重要な位置付けとなっており、スーパーなどで購入することも一般的になっている。これらの行事の際に食事を手づくりする機会も減り、外食産業がその役割を担うようにもなっている。

註(3)魚住、2023年、15頁

註(4)石碑の前に設置された「由来文」:~いかなごのくぎ煮発祥の地~いかなご漁は一千年以上前から駒ヶ林で行われている。かつてこの碑のある地点までが砂浜であったころ、この砂浜では左義長祭が行われていた。東西がそれぞれのお山を上げ、神社から出た行司のお山の前にて倒しあいをし、勝った方が網入れの優先権を得る。そして底引き網にていかなご漁が行われた。左義長の始まりは平安時代の永延二年(九八八)と伝わっており、遅くともその頃にはいかなご漁が始まっていたことが伺える。底引きで捕られるいかなごは成魚となったフルセである。平安時代、駒ヶ林には玄蕃寮(現在の税関にあたる)の出先機関があり、大陸との外交の要所であった。そのことから当時は希少な砂糖がすでに出回っていたと思われる。そしていつしかこの地ではいかなごを砂糖と醤油、生姜で炊いて食し始めた。いかなごのくぎ煮振興協会はこれらの歴史を示すべく浜に面した此の地に石碑を建てた。

註(5)魚谷、1984年、95頁

註(6)大海区都道府県振興局別統計:魚種別漁獲量、2024年

註(7)兵庫県明石市朝霧駅周辺の在住者からのヒアリング・アンケート

(実施日2024年2月7日〜2月13日、対象者数57名)

質問1:いかなごの釘煮は、毎年食べますか? はい18(31.6%)、いいえ39(68.4%)

質問2:いかなごの釘煮は、毎年作りますか? はい6(3.5%)、いいえ51(96.5%)

質問3:いかなごの釘煮を、食べられない年があってもいいですか? はい51(96.5%)、いいえ6(3.5%)

註(8)兵庫県立農林水産技術総合センター:播磨灘北東部の鹿ノ瀬で行われる、令和6年漁期イカナゴシンコ(新子)漁況予報(2024年2月19日発表)親魚密度(文鎮漕ぎ1回当たりの採集尾数)は11.3尾で、昨年の26.6尾よりも減少しており、平年(1986年から2021年の平均値)174.0尾に比べると、0.065(11.3尾/174.0尾)と依然として低い値である。また、1986年(昭和61年)を1.00とした場合の今年の産卵量指数は0.17となり、平年(同平均値)の3.11に比べると、0.055(0.17/3.11)であり低い値となっている。親魚密度および産卵量指数ともに、2017年漁期以降続く、不漁年の中でも低い数値である。

註(9)水産エコラベル:持続的に水産資源を利用していくにはどうしたらよいか、その解決策として始まったのが各種認証制度である。その中の1つである、MSC認証は、MSC(海洋管理協議会)による持続可能な漁業と水産物に対する国際的な認証プログラムで、適切な水産資源管理が確認された漁業で獲られ、トレーサビリティも確保された商品にのみ認められるものである。MSC「海のエコラベル」付きで店頭に並ぶ製品は、水産物の加工・流通の過程でも厳しい審査が行なわれている。日本国内での認証制度としては、マリン・エコラベル・ジャパン(MEL)がある。水産資源の持続的利用や生態系保全に資する活動を積極的に行っている生産者や加工・流通業者などを対象にした認証である。

註(10)海底耕うん:爪がついた器具を海に沈めて船で引っ張り、底を掘り起こすと、堆積した砂や泥の中にある窒素やリンが海中に放出される。兵庫県では2018年には、全国最多の年間延べ2300隻が作業にあたっている。

註(11)明石市では農業者と漁業者が連携し、窒素やリンなどを含んだため池の栄養分を海へ流すことで川や海の生き物の種類を多様にし、数を増やして豊かな海にする取り組みを進めてる。松陰地区では、古来から、農作業が終わる冬季にため池から水を抜き、池を干して、底のヘドロを取り除いたり、池の修繕を行ってきた。過去には、ヘドロは肥料として活用したり、かいぼりで捕まえたコイやウナギは冬のたんぱく源として重宝されており、2021年度から「豊かな海再生プロジェクト」として、ため池の「かいぼり」を実施されている。さらに、明石市内のため池約100か所の中の約30か所で日を決めて、ため池の水を流す「一斉放流」などを実施し、ため池の栄養分を含んだ水を海に放流している。

註(12)アンケート調査時のヒアリングより:郷土料理を作る側は各家庭のレシピの伝承、近隣知人や友人への贈答などを年中行事として捉え、食す側は、幼少期の思い出や味自慢などを感じており、作りたい人・食べたい人の共通点は、季節感や郷土への想いを感じ、存在を確認するような位置付けと考えられる。