「以楽公園」―美しさと価値を認知されるためにできること―

はじめに

重森三玲(1896-1976)によって命名、作庭された以楽公園は、完成時には「以楽苑」と呼ばれ公園ではなく日本庭園であった(1)。香里団地の一角に存在し、柵で囲まれ園内を自由に歩きまわることは許されていない。小さいながらも街の公園とは違う異空間である。この大学に入り地域に目を向ける機会を持つまで以楽公園を訪れたこともなく、重森三玲も知らなかった私が、何度も訪れることで美しさに気付き、より多くの人に存在を知って欲しいとの願いをこめて調査し、日本庭園としての評価を報告する。

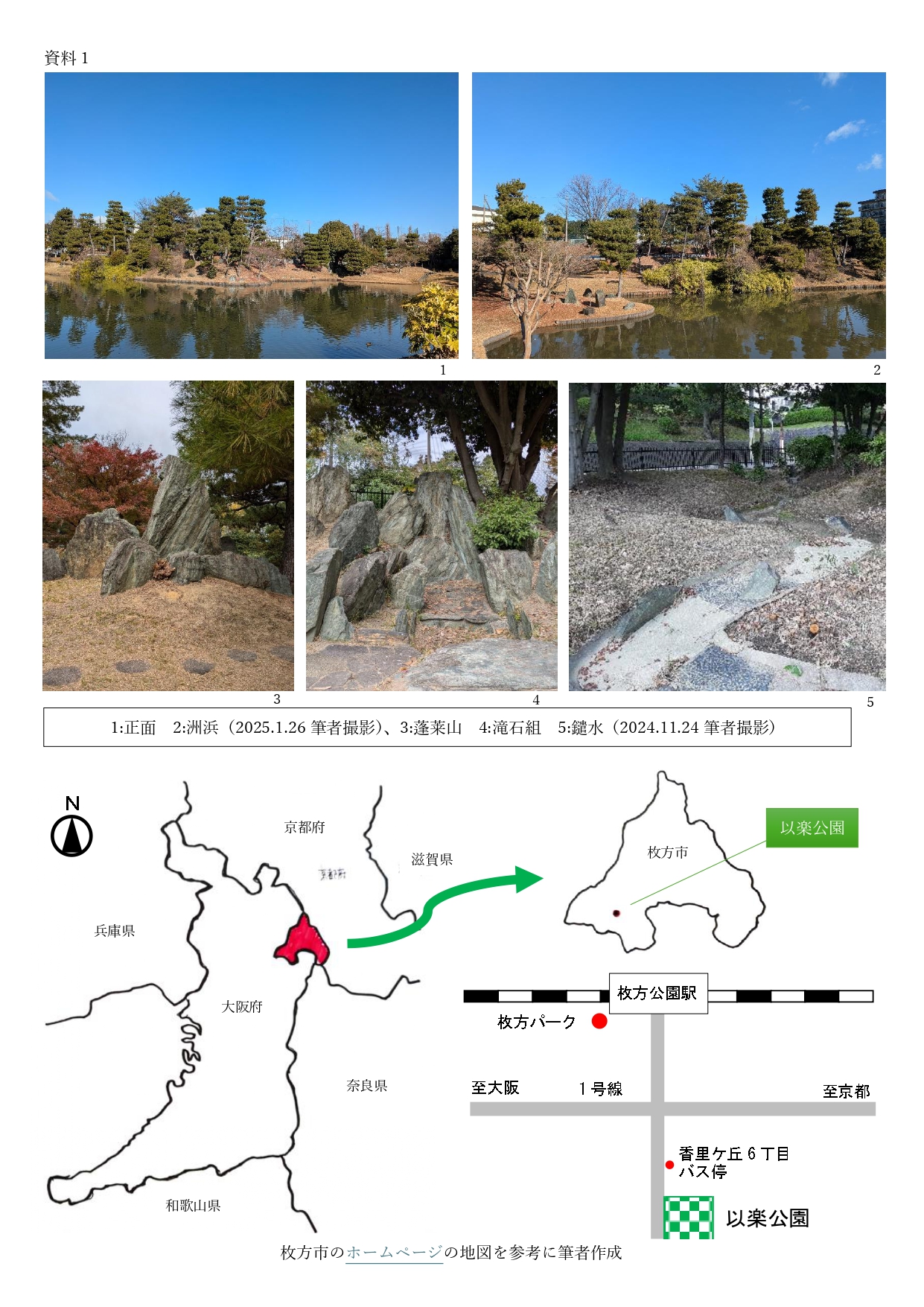

1.基本データ[資料1]

1-1以楽公園について

名称:以楽公園(1960年8月23日着手~1962年1月31日完成)

所在:大阪府枚方市香里ケ丘5丁目2-8 面積約7755㎡(約2350坪)

作庭:重森三玲

様式:池泉回遊式日本庭園

所有:枚方市

公開:年2回(秋と春)2週間程度の期間10-16時

1-2重森三玲について[資料7]

作庭家・茶の湯・生け花と多彩な芸術家である。1936-1938年にかけて250余りの全国古庭園を実測、文献調査した。1939年代表作である東福寺本坊庭園を完成させる。

1-3歴史的背景(2)

大阪府枚方市にある香里団地は、1957年~1962年にかけて政府関係特殊法人日本住宅公団(以下、住宅公団)により施工された。香里団地の土地は起伏のある小高い丘陵地である。『庭』のなかで重森は「北部に自然の池が保存されていまして、清水がことに美しく湧出していましたので、住宅公団から私に本園の築造方を依頼されたのでした。建築だけを見ますと外国の観がありますが、周囲の森林と空をふくめた大部分の空間は、絶対に日本の大自然でありますので、池を利用しかつデフォルメして四季自然を主体する日本庭園としての構想を完成したのでした。日本各地に多くの住宅団地ができましたが、本園のありますことは香里の人々の幸福でなければなりません。(中略)現在枚方市に譲渡されましたので、今後同市の万全な保存方を希望するものです。」(3)と述べている。現在管理は枚方市土木部公園みどり課が行っている。

2.評価すべき点

評価すべき点は3点あると考える。まずこの地に自然の池があったことから池を生かした「池泉庭園」になった。重森の作庭した庭の多くは枯山水(4)庭園であり、池泉庭園は重森の作品として珍しい。そして、「所有が枚方市」であることも評価できる。なぜなら重森が生涯作庭した約200庭のうち大部分を占めるのは個人庭園であり作庭から古いものなら100年近い年月が経過し、個人所有の場合既に解体されている、所在が不明、公開できないものも多くある。その中で、以楽公園は、枚方市の所有のためその心配はない。最後に「24時間開放の公園ではないこと」も景観を守るうえで重要である。珍しい野鳥の飛来や、絶滅危惧種の草の学術調査を可能にしていることをインタビューから知ることができた。[資料4―①]常時公園の1部分(8分の1程度)にはベンチも置かれ入ることは可能だが公園内を一周することはできない。

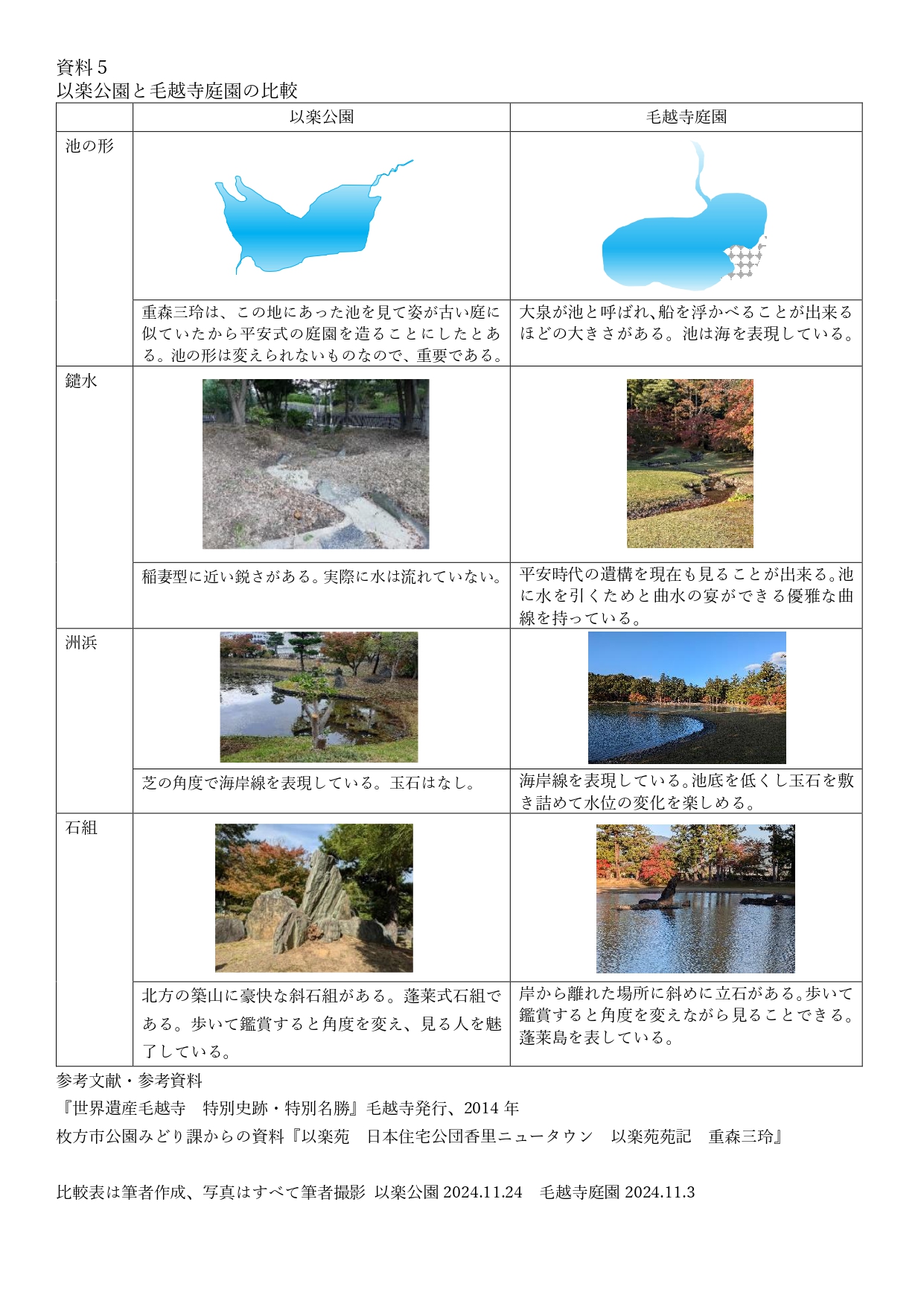

3.比較により特筆すべき点は何か[資料5]

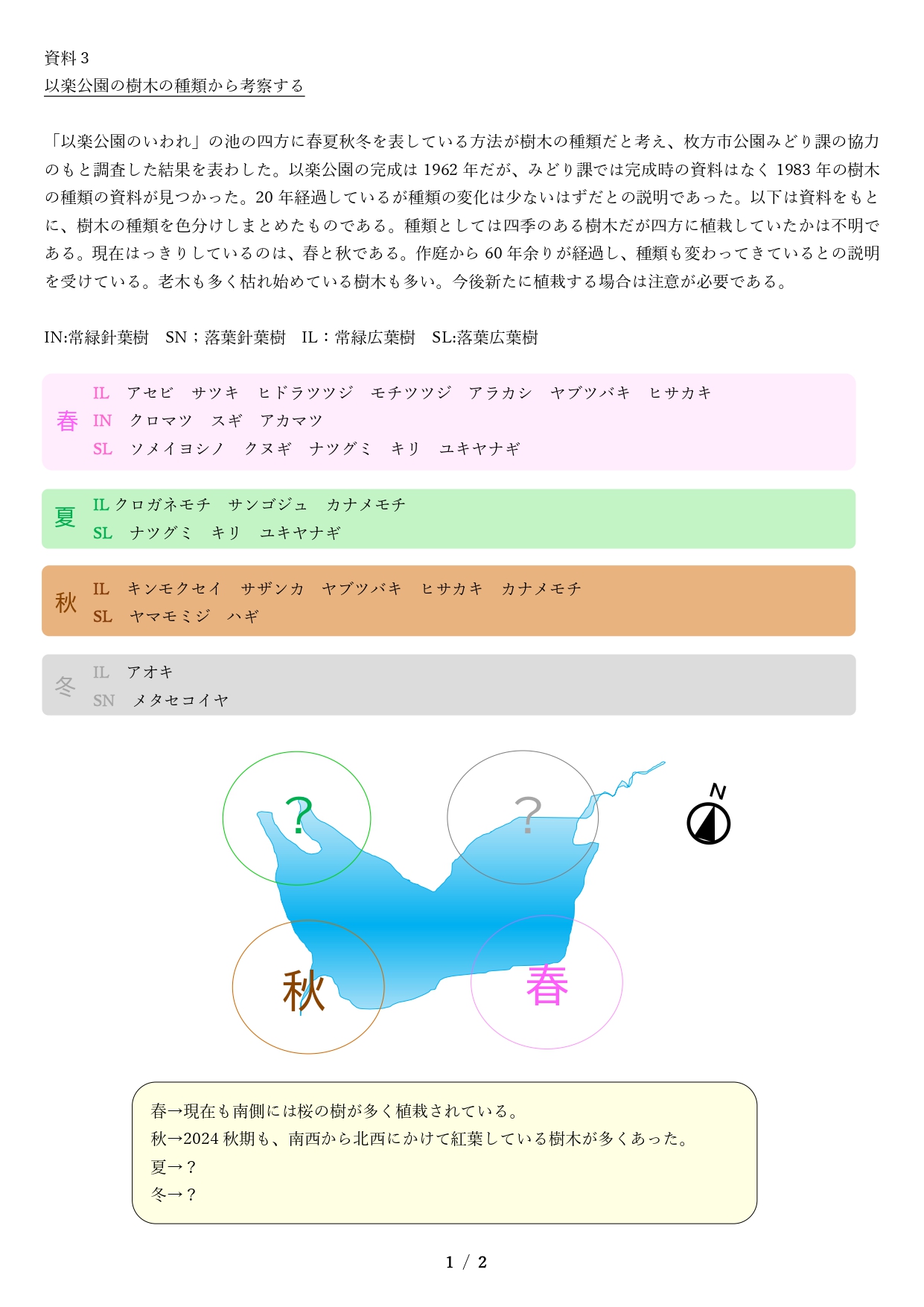

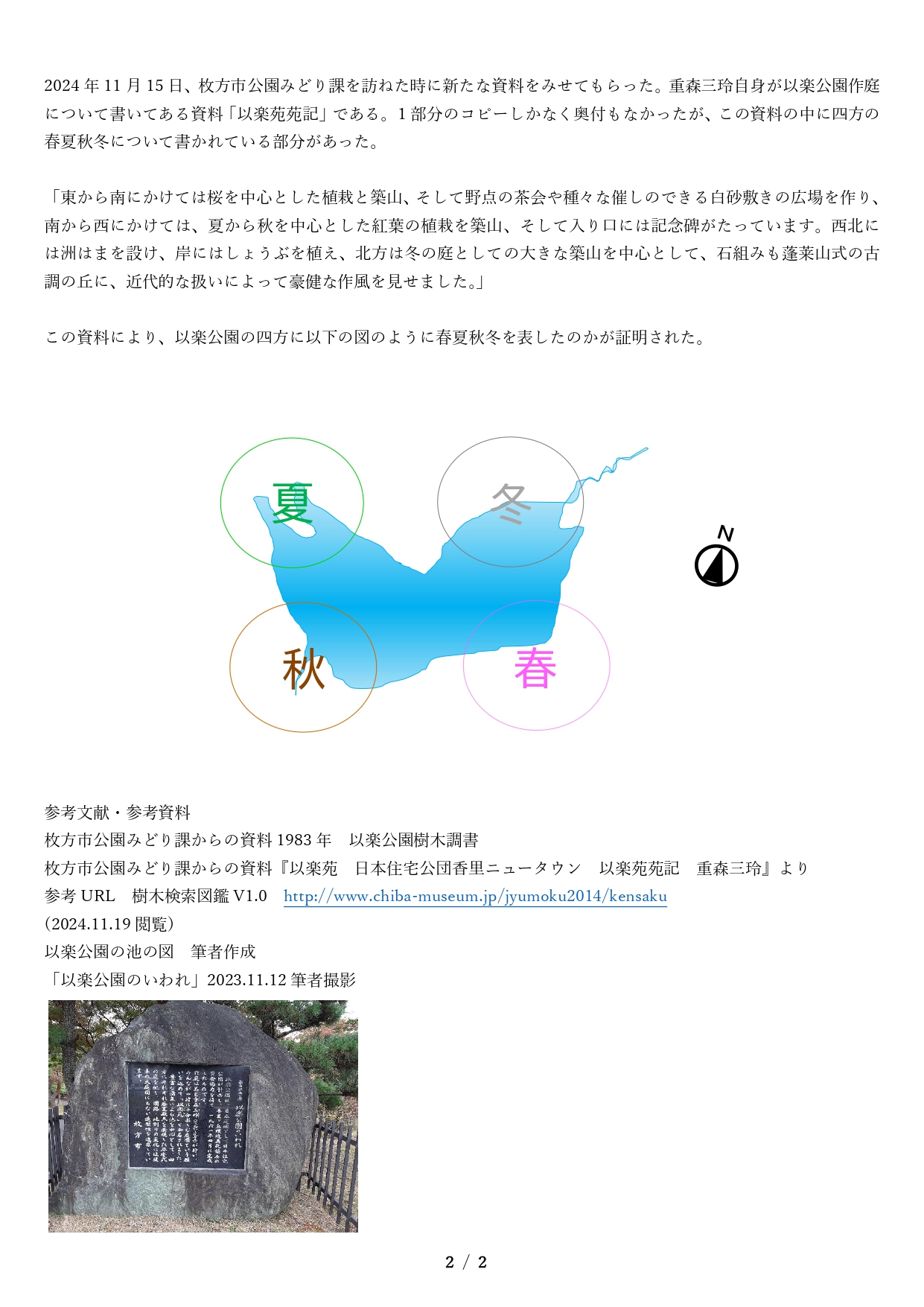

以楽公園は池の四方に春夏秋冬を表現した平安式の庭であることや園路・地割り(5)の造型性について追求されている(1)。造型性が特筆点と考え、比較により考察する。

重森はこの池の形状が、宇治平等院の鳳凰堂前池に似ていることから平安式の庭を作ることにしたと述べている(6)。しかし平等院には、庭園の構成要素である立石、洲浜(7)、遣水(8)、滝は存在しない。平泉にある毛越寺庭園(9)は平安時代の作庭様式を遺す典型的な浄土庭園であり、日本で唯一の遣水も存在する。比較に必要な構成要素もあり、大泉が池の周りを歩いて鑑賞する回遊式庭園になっていることから比較対象にした。

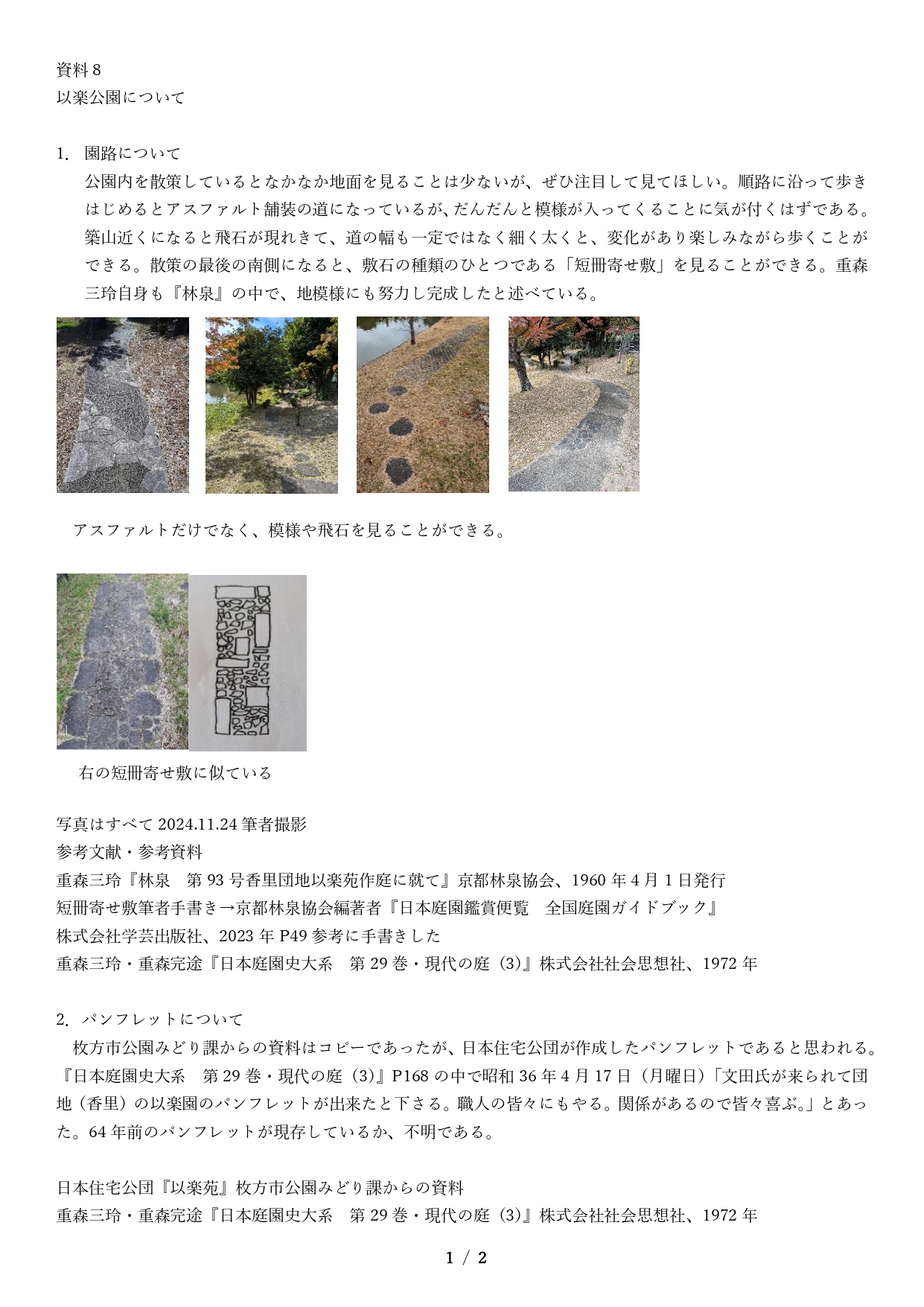

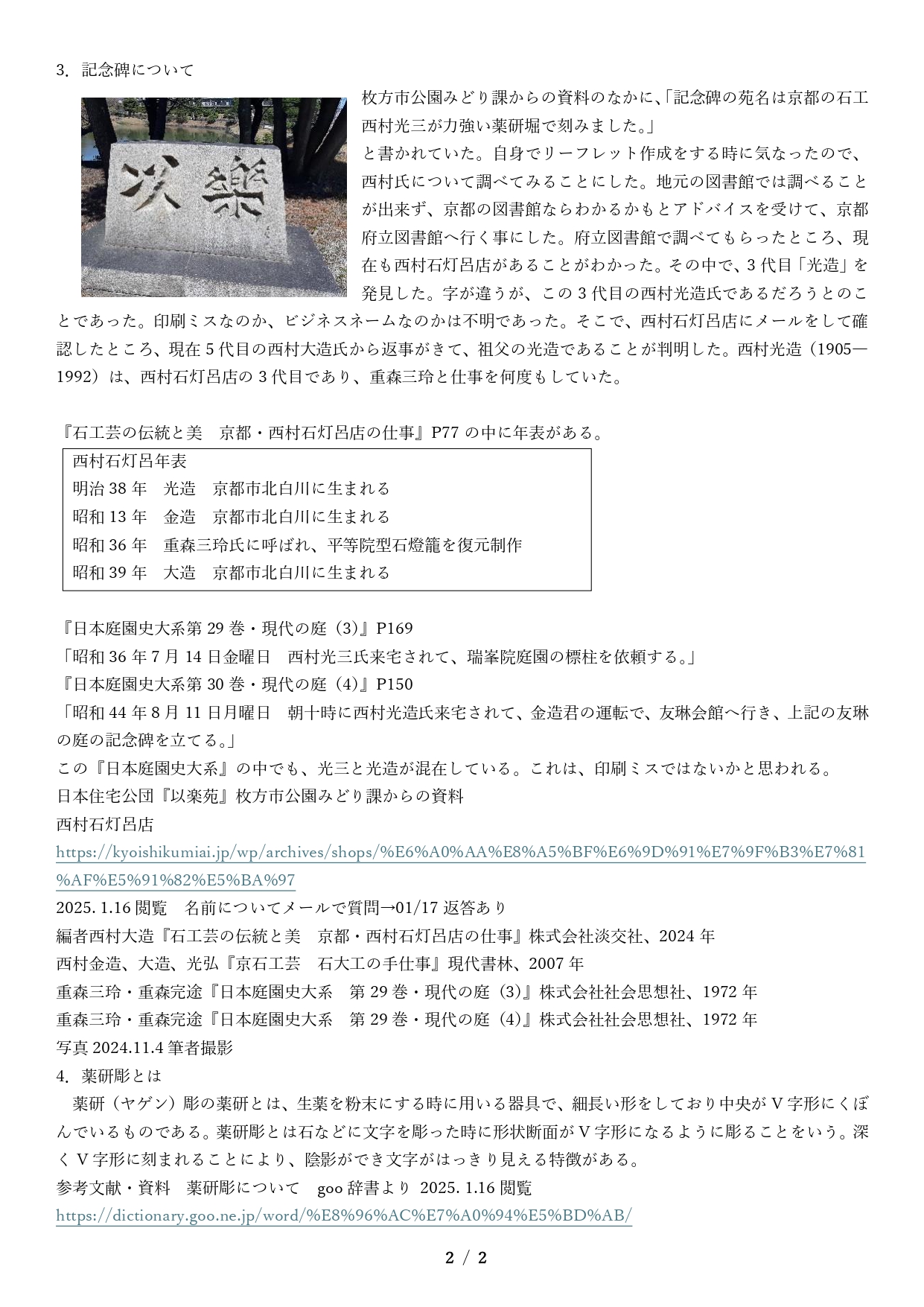

以楽公園の中に入ると池の南側にベンチが置かれている。そこに座り全体を見渡してみると、優美な曲線で囲まれた池の形の素晴らしさに気付くはずである。そして地割りにより平安式と呼べる要素が池の四方に造られている。そして樹木の多さと高さにより、公園内から外の建物が見えにくくなっている。このため、周囲の建物から隔てられ、まるで一つの独立した景色が作られているようだ。正面北部の築山部分には2つの石組みがあり、蓬莱山(10)を表している斜めの石が特徴的な石組と滝石組である。鑑賞者自身が歩いて移動し見る角度によって印象を変える石組みは、毛越寺の立石と同じである。滝石組は、現在水は流れていないが、背後には水を落とす装置も整えられている。そして夏を表す北西部には洲浜がある。毛越寺の洲浜は入江の曲線から海岸線を表し、池底を浅くし小さな石が敷き詰めてられている。しかし以楽公園の洲浜は、小石ではなく芝のゆるやかな傾斜と曲線のみで表現している。北東の角にある遣水は、位置は毛越寺と同じであるが、池の水は湧水であるため流れは必要としない。しかし雨が降った場合に周りの高台からの雨水が流れ込むように造られている。池泉があることで水が強調され、水の流れを池と遣水と滝から表している。最後は園路の地模様についても注目したい。重森自身も努力した(11)と記しているが、園路のアスファルト舗装の模様や幅の変化、飛石や敷石にも工夫がある[資料8-1]。

以楽公園の平安式の構成要素は毛越寺と同じであるが、決して模倣ではない造型性を見ることができる。不変である石を多く使って自然の美を表現している。自然を抽象的に表現し今まで存在しなかった風景美を作り、以楽公園というひとつの芸術作品を作りあげている(12)。ここに重森が目指した永遠性を見出せる。香里団地の公園を重森が作庭したことで生まれた造型性が特筆点であるといえる。

4.今後の展望について

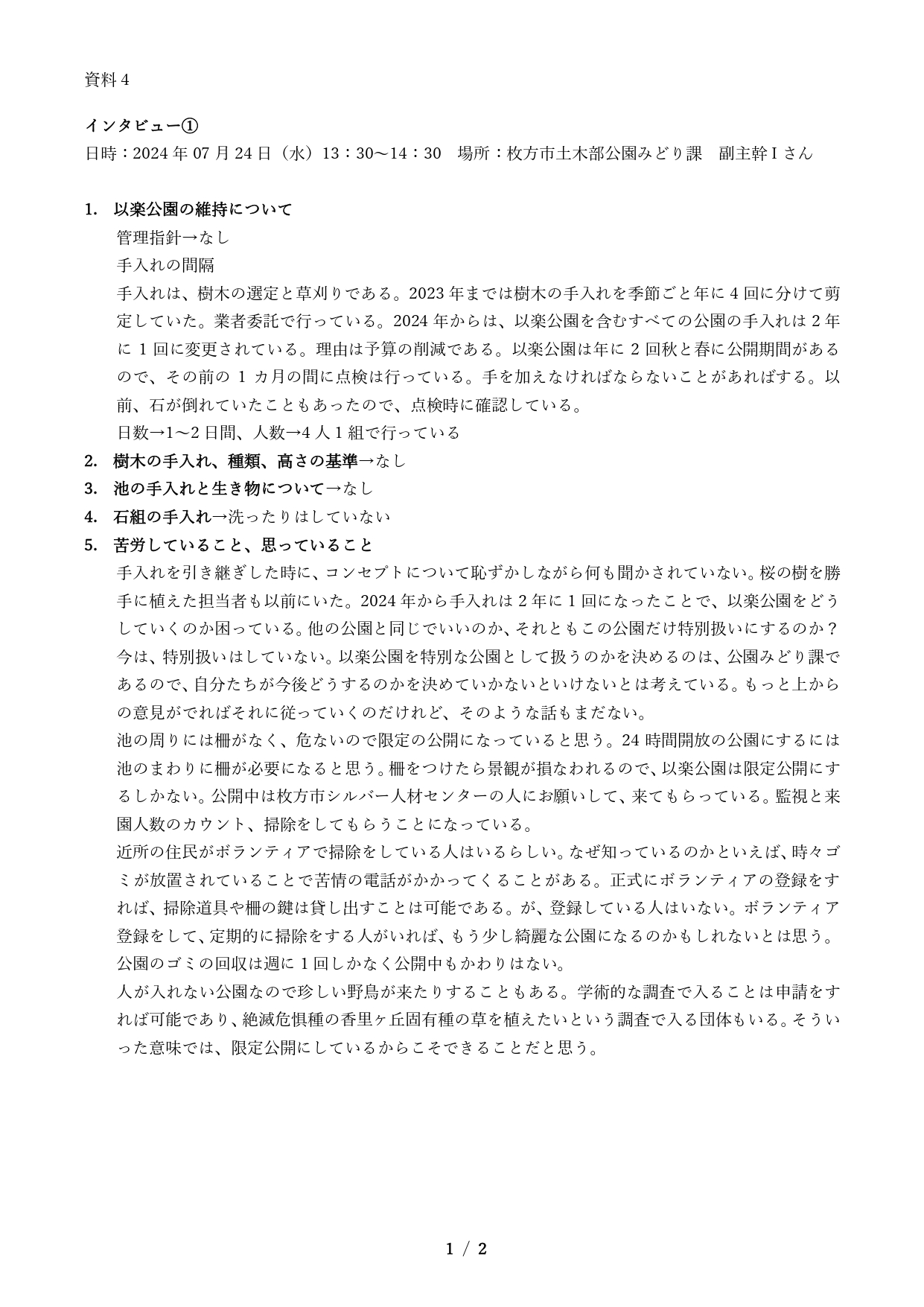

以楽公園の扱いは、地域にいくつもある街区公園(13)のひとつでしかないが、他とは全く違う鑑賞するための公園であって、枚方市も大切にしているからこそ公開時期を決めて限定公開にしている。しかし、維持管理において特別扱いはなく、以前の年4回の管理から2024年度からは2年に1回へと減少されている。特別扱いできるかの決定は公園みどり課にあるが、枚方市から指示があるのが望ましいとの意見であった[資料4―①]。

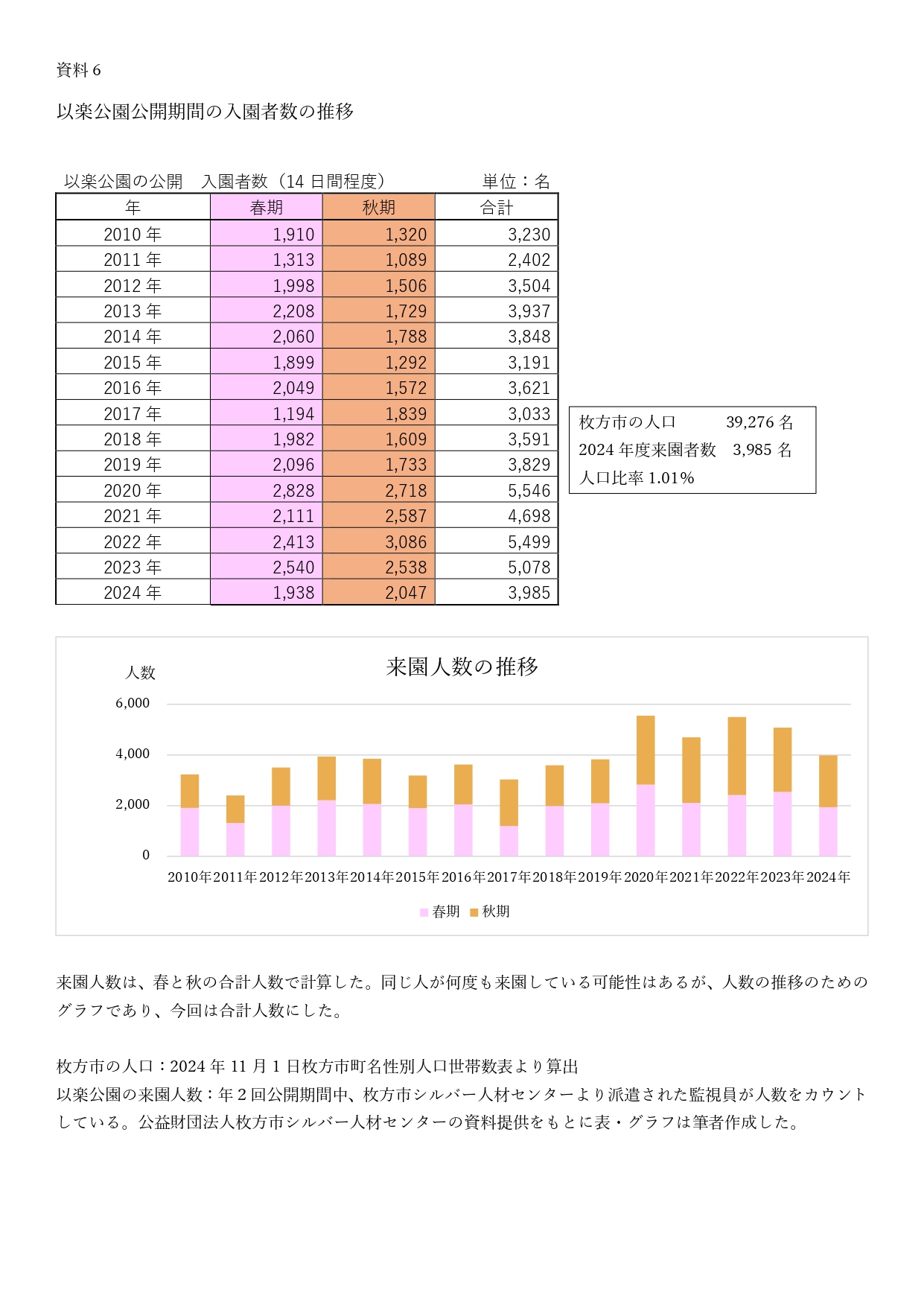

枚方教育委員会文化財課は以楽公園について「重森三玲作庭としてPRしていく必要があります。」(14)と認知不足を懸念しているが行動には繋がっていない。人々の関心を集めることが認知に繋がり、知ることから興味がわき公園の美しさや景観保護につながっていくはずである。来園者数から見ても、認知度の低さははっきりしている[資料6]。打開策に有効なものは現代社会においては口コミ、SNSである。口コミ効果を高めるために訪れている人により深く知ってもらうことも必要ではないだろうか。現在公開期間に以楽公園を訪れても説明する媒体はなく、ただ散策するしかない。「以楽公園のいわれ」の場所も現在の入口ではないため、外からしか見ることが出来ず目にしている人はほとんどいない。リーフレットの必要性を感じ、自ら作成した[資料2]。先入観を持たない散策や鑑賞も大切だが、作庭家の工夫したところや思いを知った上で以楽公園を散策するとより深く知ることができ、そのことが口コミに繋がると考えたからである。維持管理に携わる人や以楽公園を訪れる人、さまざまな人達の関心が必要である。

5.まとめ

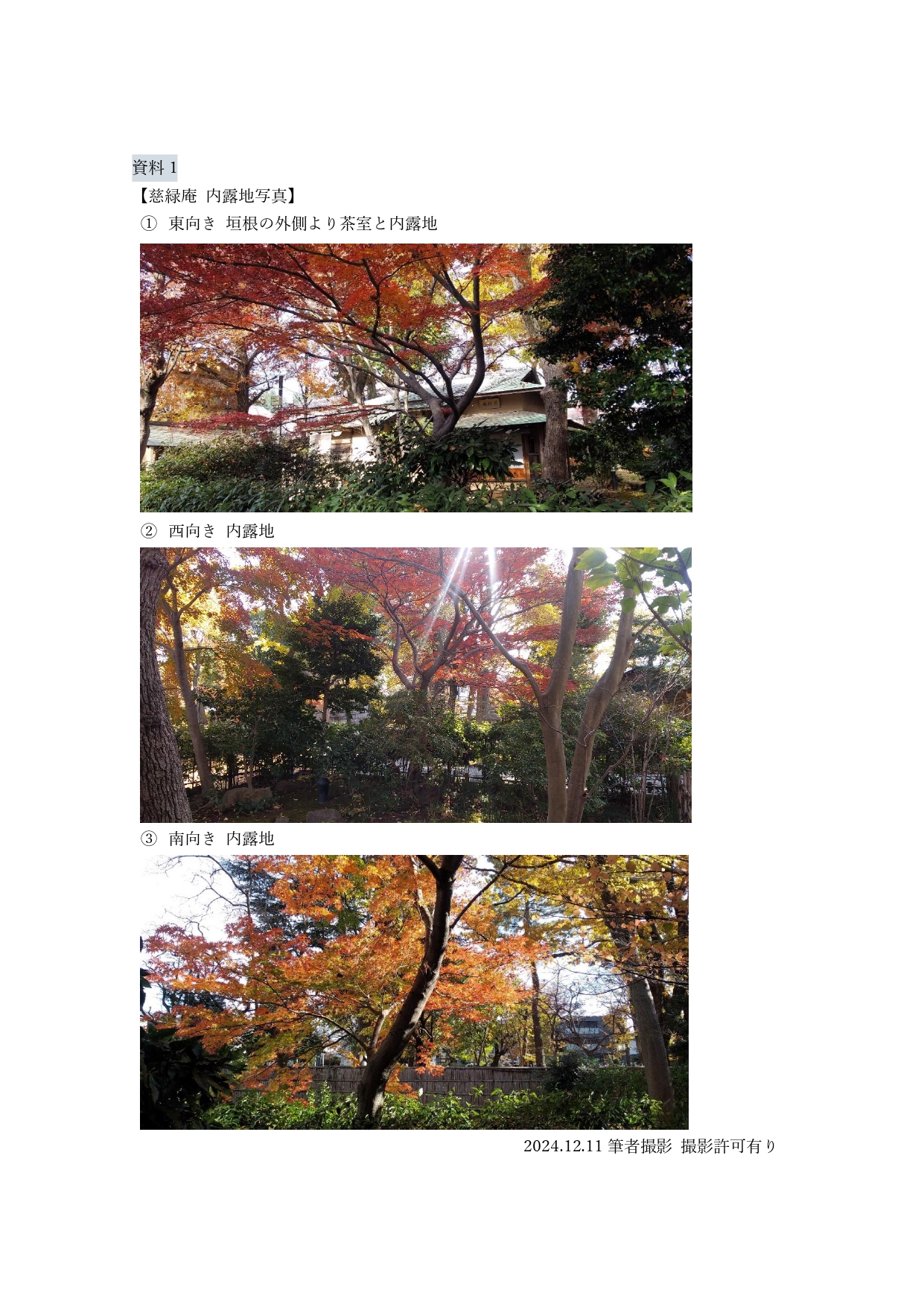

以楽公園は作庭から60年余りが経過し、樹木の成長とともに枯れ木や老木も目立ち、公園の成熟期は過ぎていると感じる。また最近の気象変動からの大雨や地震の被害も心配される。石が倒れていたこともあり[資料4-②]、以楽公園の管理について指針がないことを懸念している。石の数や角度、春夏秋冬を守るための樹木選び[資料3]や植え替え時期など、今の時代でわかり得るすべてのことを記録に残しておく必要があると考える。

将来世代にも共通した重要性を持つ価値が以楽公園に存在し、保たれた美しさは訪れる人々を永遠に魅了していくはずである。

参考文献

註

⑴都市計画公園 以楽公園のいわれ

以楽公園は、日本庭園として日本住宅公団が計画し、香里が丘環境美化協会の資金助を得て、1961年4月に完成したものです。

作庭は名匠重森三玲(1896-1975)が行い、みんなが一緒に十分楽しむ庭園という願いを込めて「以楽苑」と命名されました。

豊富な湧泉による池を中心として、四方にそれぞれ春夏秋冬を表現した平安式の庭を配し、園路・地割りの変化には従来の大庭園にもない造型性を追求しています。 枚方市

⑵参考資料③より一部引用

⑶参考文献④P192

⑷枯山水:「枯山水とは、庭園造形の中にある自然美を、高度に詩訳したものである。一般通俗に言われている意味では、日本庭園の中で、水を用いない庭(古くは水の関係のない場所に作られた庭)と解されて来たのであった。参考文献⑩P1より一部引用

⑸地割:庭園のプランのことをいう。参考文献⑭P17

⑹「私が3月11日、現場を最初視察しました時に、もとの要水池の形状が、宇治平等院鳳凰堂前池の如く、平安形式をもっているのに大いに興味をもちました。そして池の水が誠に清らかで美しいのに驚きました。これならキット立派な庭園が出来ると言う自信をもつことが出来たのでした。」参考文献①P1より

⑺洲浜:海辺、砂浜を表している

⑻遣水:「奈良時代から平安時代に造られた庭で、池泉に流れ込む細い水路を遣水という」参考文献⑱P38

「第一に、水の源の方向を定めねばならない。経に、東から南に迎えて西へ流すのを順流とする。」

参考文献⑤P61

⑼毛越寺庭園は、12世紀末の末法思想が広がり浄土を空間的に表す浄土庭園として藤原基衡が造園した寺院である。火災により建物は失われたが、現在は大泉が池を中心に美しい庭園が広がっている。平安時代の作庭様式を遺す典型的な浄土式庭園であり、日本最古の造園書と言われる「作庭記」に忠実な庭園のひとつである。2011年世界文化遺産に登録。「平泉―仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群」の構成資産のひとつである。参考文献⑰P48~P51より筆者抜粋

⑽蓬莱山とは、中国の古伝説にみえる三神山、すなわち蓬莱山、方丈山、瀛州のひとつである。神仙思想とは、中国の道教という宗教における不老不死の象徴である。大海原に突如現れる神仙島に、不老不死の仙人が住む理想郷(蓬莱山)がある。そこには、永遠の命が約束される秘薬があるという。神仙思想は、早くから日本庭園に取り入れられ、庭園の池泉に蓬莱島をひとつの巨石を用いて立石で強調し、表現している。

参考文献⑧P46、⑬P22、⑲P67-68より筆者抜粋

⑾参考資料①P1

⑿参考文献⑪P18

⒀街区公園についhttps://www.mlit.go.jp/toshi/park/toshi_parkgreen_tk_000138.html

2024/12/20閲覧

⒁参考資料⑳P42

参考文献・参考資料

①重森三玲『林泉第93号』京都林泉協会、1961年

②日本住宅公団『以楽苑』枚方市公園みどり課からの資料

③福田裕子芸術教養演習1レポート「香里団地の街並みを彩る以楽公園」

④編集兼発行者下中邦彦『庭 重森三玲作品集』平凡社、1964年

⑤森蘊『「作庭記」の世界』日本放送出版協会、1986年

⑥編者黒田智子『近代日本の作家たち 建築をめぐる空間表現』株式会社学芸出版社、

2006年

⑦編集者京都林泉協会『日本庭園鑑賞便覧 全国庭園ガイドブック』株式会社学芸出版社、

2002年

⑧編者金子裕之『古代庭園の思想―神仙世界への憧憬』株式会社角川書店、2002年

⑨重森三玲・重森完途『庭―作る楽しみ観る楽しみ―』光風社出版、1992年

⑩重森三玲『枯山水』中央公論新社、2008年

⑪重森三玲『重森三玲 庭を見る心得』株式会社平凡社、2020年

⑫重森三玲『日本の名園』誠文堂新光社、1969年

⑬重森千靑『図解雑学 日本庭園』株式会社ナツメ社、2010年

⑭重森千靑『日本の10大庭園―何を見ればいいのか』祥伝社、2013

⑮重森三玲・重森完途『日本庭園史大系 2⃣ 飛鳥・奈良・平安の庭』社会思想社刊、

1974年

⑯『世界遺産 毛越寺 特別史跡・特別名勝』毛越寺、1993年

⑰世界遺産検定事務局『世界遺産大事典〈上〉』NPO法人 世界遺産アカデミー/世界検定事務 局、2020年

⑱田中昭三『古寺巡礼17 よくわかる日本庭園の見方』JTBパブリック、2007年

⑲監修者宇田川辰彦『庭師が教える 図解 日本庭園の見方・楽しみ方』一般社団法人 家の光協会、2015年

⑳編集枚方市教育委員会 文化財課『歴史文化遺産の保存と活用のための整備構造~歴史の薫りを豊かに伝えるまちをめざして~』枚方市、2015年