樹齢1000年超の「薫蓋樟」が伝える、大阪・門真の歴史文化と自然信仰

1.はじめに

住宅地で、圧倒的存在感を放つ、樹齢1000年超えの国指定天然記念物の楠「薫蓋樟(くんがいしょう)」[1]。古代よりこの巨樹は周囲の変化をどのように見てきたのだろうか。天然記念物に指定された後の環境変化によって、死期を早める木もある中[2]で、今なお成長するこの巨樹について、本稿では、薫蓋樟周辺の歴史と樹木との精神的なつながりに着目し、文化財資産として未来へ繋ぐ継承デザインを考察する。

2.基本データ

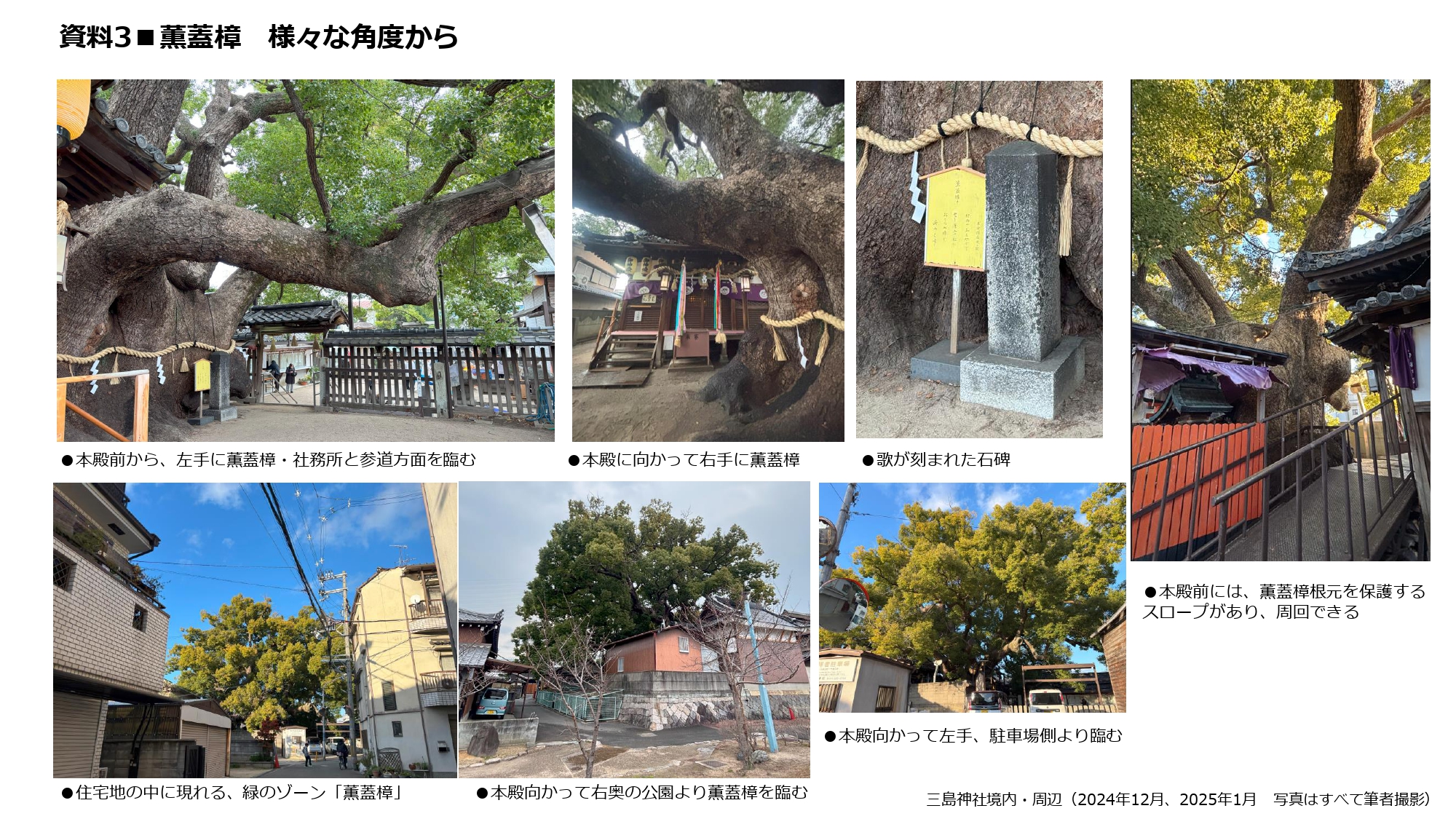

「薫蓋樟」は大阪府門真市三ツ島1丁目の三島(みつしま)神社境内、本殿前に生育する日本有数の楠である。少なくとも1000年以上の樹齢を持ち、1938年(昭和13年)に国の天然記念物に指定された[3]。幹周り13.1m、樹高は約30m、枝振りは東西に約40m。薫蓋という名称は、根元に建つ歌碑にちなんでおり、ご神木として親しまれている。末社である薫蓋樟横の祠には、楠大神(くすのきおおみかみ)が祀られている。参道から石段を数段登ると、内瑞垣に囲まれた本殿前に巨大な大クスの根元が現れる。大蛇の如く、本殿を覆い隠す樹形であり、樹勢は良く、樹冠は大きく俯瞰は難しい。[4][資料1.2.3]。

3.歴史的背景

3-1.三島神社の歴史

古来は山王権現と称したが、明治3年(1870年)に三島神社となり、三ツ島村の氏神、旧郷社である。近江国山王総本宮日吉大社より御分霊を勧請し、創建時期は不詳だが、三島神社宮司西川氏曰く、延長5年(927年)にはすでに神社として存在していたと考えられる[5]。樋口家の伝記によると、村の起源は平安時代にさかのぼる[6]。

3-2.付近の土地の成り立ちと、水防水害の歴史

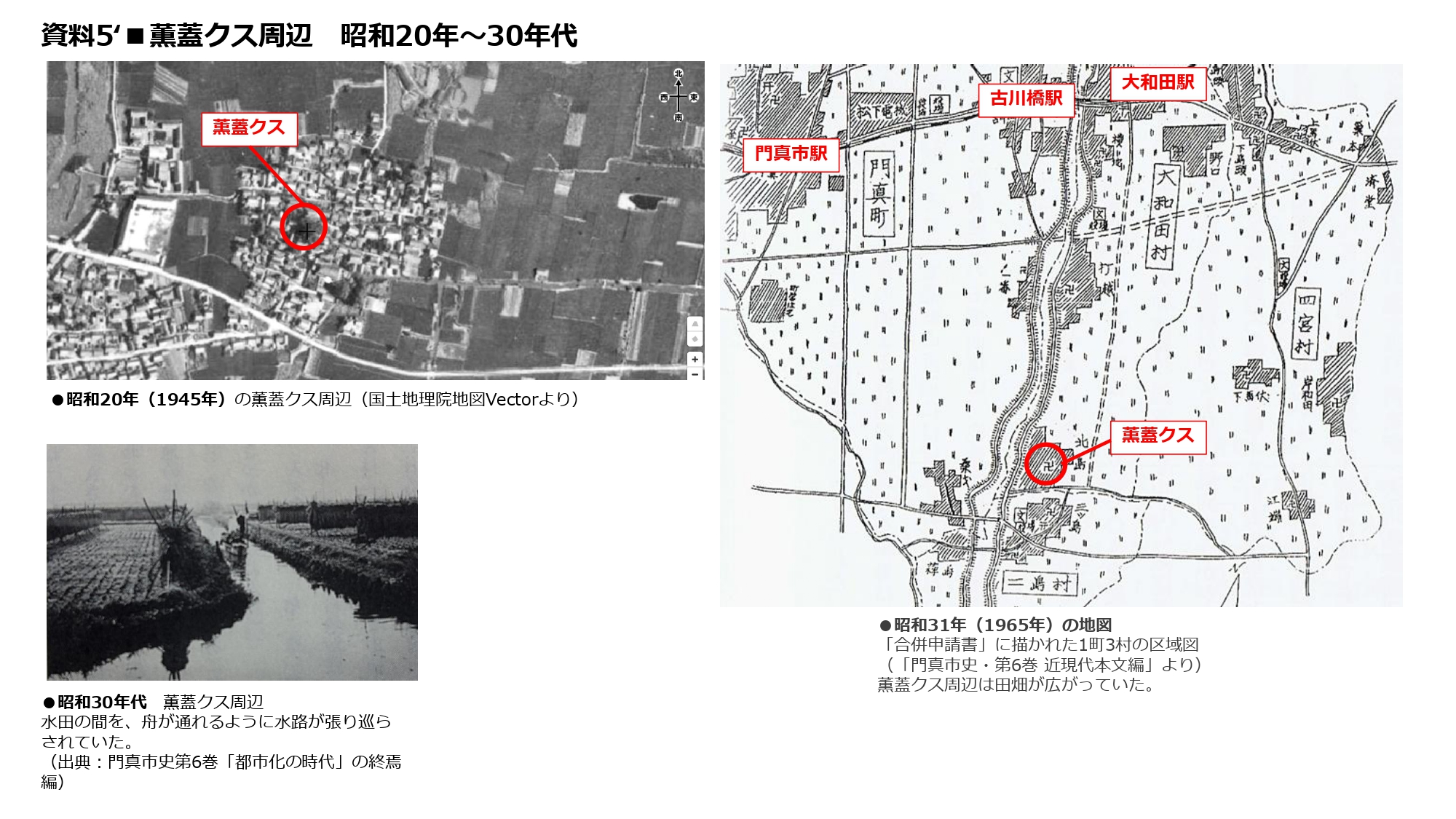

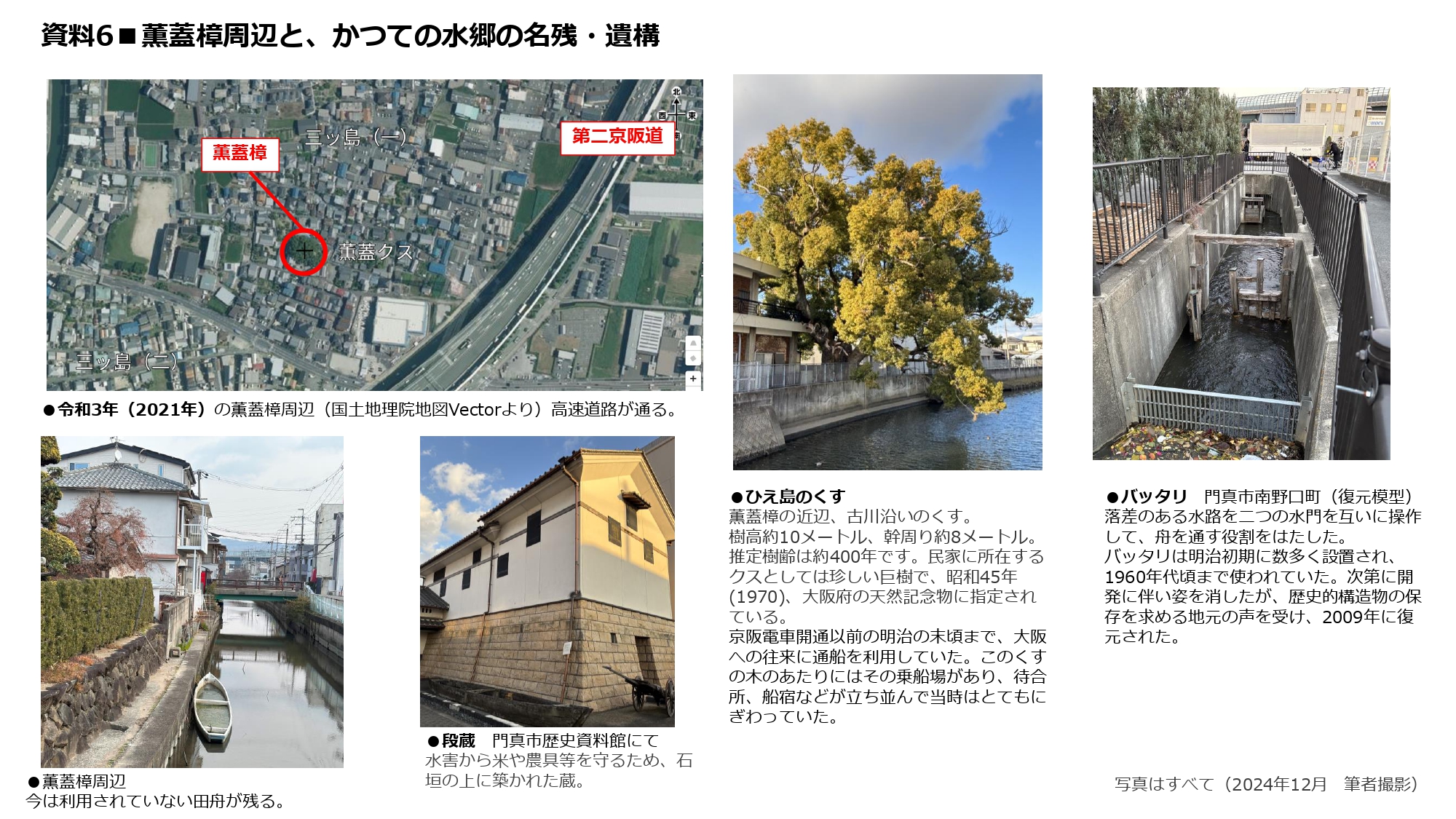

弥生時代に「河内湖」、5世紀頃には淀川と大和川支流の湿地帯「大阪平野」へと変化し、その中を「古川」が流れていた[資料4]。門真一帯は、土地が低く、沼地が多く、古くから地蓮(じばす)が生えていた。三ツ島周辺で鎌倉時代の土器が出土することから、薫蓋樟は古川の自然堤防上の微高地に立地し、中世には集落が形成されていたと考えられる[7]。江戸時代、宝永元年(1704年)の大和川付け替え後、古川の流れも定まり、京や大阪を行き来する船の要所として、また、豊かな水郷農村として、「段蔵」「バッタリ」などが生み出された[資料5.6]。一方、洪水被害は絶えず、水利・水防を通しての強いつながりを有した地域集団が形成されていく。享和2年(1802年)の淀川洪水、明治18年(1885年)の淀川洪水では神社の社務所が屋根付近まで浸かった[8]。時を経て昭和の前半には「河内蓮根」の一大産地となる。北河内地域には今もクスが多く見られるが、造成された堤防跡に残るクスが多く、自然堤防の微高地に成育する薫蓋樟とは成り立ちが少々異なると考えられる。

3-3.信仰の歴史

古代日本人は、神の力をいただき、神とともに暮らしていくために、神の降臨を仰いで祀ったが、その際、巨石や、常緑樹などを、「降臨の御座所」とみなして崇拝した[9]。樹木の御座所は「ヒモロギ(神雛)」と呼ばれ、祭祀の対象となった[10]。薫蓋樟もまた、砂や沼地が広がる中の微高地で、希有な成育と生命力により人々に神聖視され、豊穣や平穏を祈る対象となり、憩いの場となり、やがてそこに神社ができたのではないかと考えられる[11]。昭和の段階では、薫蓋樟の瘤と子どもの頭を交互に触り「賢くなりますように」と祈る風習があったという。地元の方々にとって、子ども時代に楠の周囲で遊んだ思い出があり、憩いの場であり、故郷である。生駒山登頂時には河内平野の中で薫蓋樟が見え、他を圧して立っていたことも自慢であったそうだ[12]。

4.評価する点

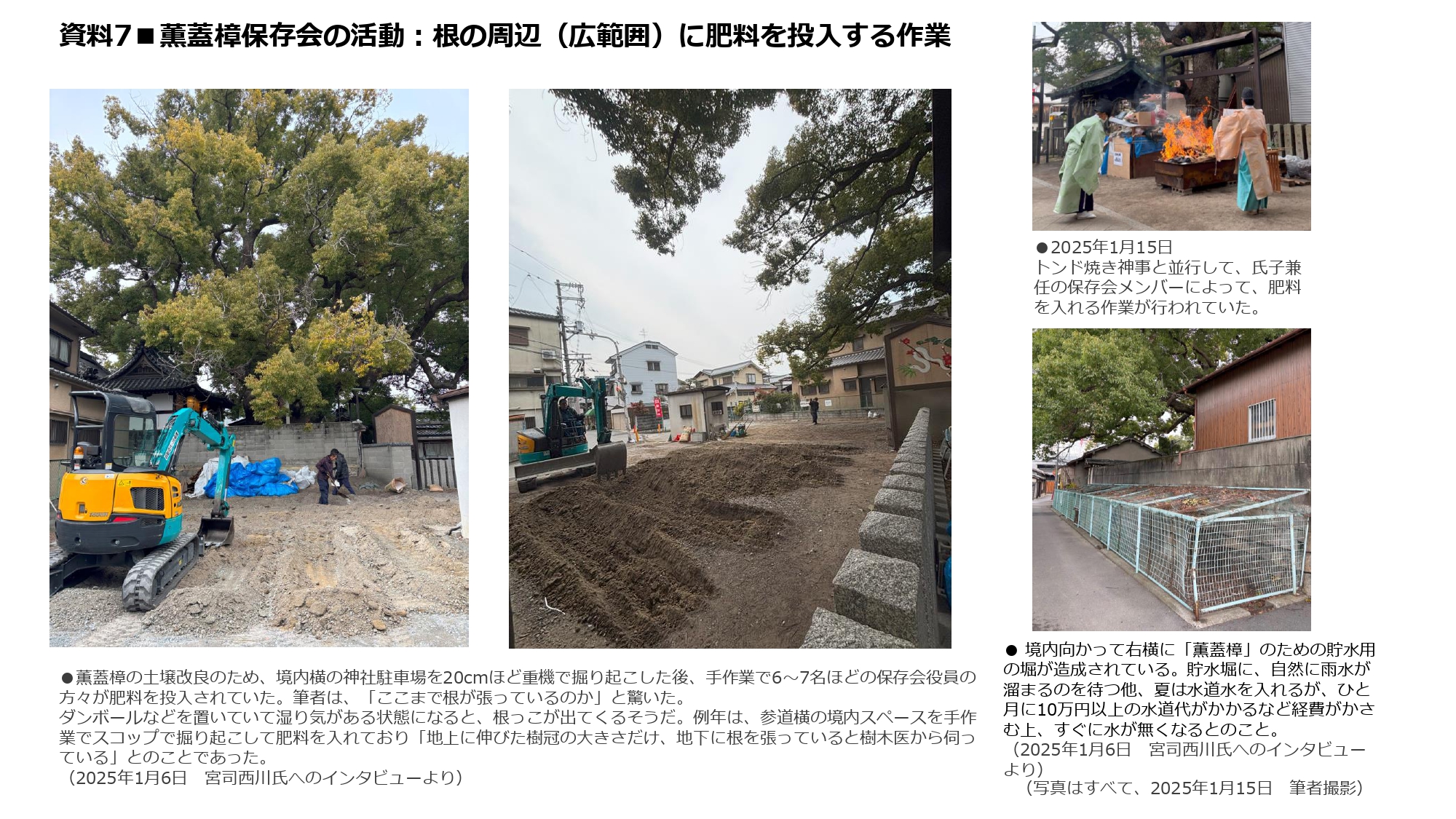

4-1.地元住民の薫蓋樟保存活動

境内をはみ出て茂る楠の成育には、近隣の理解が必須である。昭和の高度成長が進み、周囲の田園風景が急速に住宅地化する中、昭和49年(1974年)に夏の異常渇水に見舞われ、楠の樹勢がみるみる衰えた。その痛ましい姿を見守る地元住民の胸の痛みが契機となり、楠の末永い成長と保護を目的に、薫蓋樟保存会が結成された。楠周辺の水路の道路化により水の供給不足が懸念されたことから、保存会5周年を機に、境内横に貯水用の堀を復元・造成。平成12年(2000年)からは毎年樹木医など有識者を招き「薫蓋樟懇談会」を開催し、保存方法の研究がなされている。肥料埋納は、保存会メンバーが行う。現在、年末の薫蓋樟へのしめ縄の取り付けは氏子総勢30名ほどで行っており[13]、伝統継承と保存活動を地域内で組織化し、広く有識者の協力を得ている点が評価できる。

4-2.薫蓋樟(くんがいしょう)という名称

幕末から明治にかけて、岩倉具視らと共に活動した公家の千種有文(1818~1869年)の詠歌「薫蓋樟 村雨の雨やどりせし唐土の 松におとらぬ楠ぞこのくす」が根元の碑に刻まれている。この和歌が大切にされ、地元の方々から「薫蓋樟」や「薫蓋様」と呼ばれ、国の天然記念物に指定された。楠に名が付くことが珍しい中、優雅で美しい名称が授けられ、長く愛されている点が評価できる。

5.他の事例と比較して何が特筆されるのか

昭和23年(1948年)に国の天然記念物に指定された、大阪府最北端の豊能郡能勢町の樹齢1000年超えのご神木「野間の大ケヤキ」[14]は、郊外ならではの広々とした自然の中にあり、けやき樹冠の全容を確認できる[資料6]。観光スポットとして遠方から訪れる方も多く、2004年オープンの「けやき資料館」では、ケヤキ主幹の切断面の展示など、多面的な魅力を発信する。延べ来館者数は年間5万人[15]。樹勢回復事業や資料館運営など、町行政の関与が大きく、観光振興拠点となっている。現在、しめ縄づくりはSNSで広く参加を募るなどし、関係人口を増やす施策が行われている[16]。

野間の大ケヤキが開放的空間で郊外の自然観光スポットであるのに対し、薫蓋樟は都市近郊の住宅地に位置しながらも、その樹形や大きな根や瘤の存在感に包まれ、触れられ、神聖な空間を体感できる点や、薫蓋樟保存を三島神社の氏子役員と自治会役員からなる保存会メンバーが担い、地元密着である点が特筆できる[17]。

6.今後の展望

最寄り駅である、大阪メトロ長堀鶴見緑地線の門真南駅に、伊丹空港からつながる大阪モノレールが2029年に延伸予定である。大阪府内、国内のみならず、世界中の大勢の方々が薫蓋樟の素晴らしさに気づき、訪れる日も近そうだ。本殿は170年前の安政の大地震(安政元年-1854年)の直後に建てられており、今後改築を予定されている。内玉垣を拡張し、楠の成長スペースの確保と根元保護対策、車椅子スロープやベンチ等の設置など「薫蓋樟を一番に考える」とのことだが、資金面は課題であるという[18]。

7.まとめ

三島神社には、通常の参拝客の他、薫蓋樟を目的に多くの方が訪れている[19]。薫蓋樟に心を動かされる理由は何か。平野秀樹は「神信仰の本質は、人々の自然に対する感謝と畏敬を表現する行動であり~中略~日本人特有の生来的な神概念が、私たち自身の心象構造の中にいまだ残されているのではないか」と言い[20]、中臺亮介は「巨樹は、世界中の人間社会の精神的なウェルビーイングを促す、様々な精神的な生態系サービスを提供している」という[21]。現代人の自然に求める文化的・精神的価値は、より一層重要になっている。

筆者は、薫蓋樟は都市の中で自然を感じられる「市中の山居」のようだと考える。人の一生より、はるかに長い時間軸で生きる薫蓋樟の下では、全身をクスに包みこまれるような身体的感覚と共に時間がゆっくりと流れ、心が落ち着く不思議な感覚を得られるのだ。

薫蓋樟は、古代より、自然と地域の人々をつなぐ「トポス」として[22]、語り部であり、地域の守り神であり、歴史文化の象徴であった。環境省は「自然と共生する社会」の実現に向け、自然を取り巻く文化や伝統の継承を強調しているが[23]、薫蓋樟にぴったりの役割である。継承デザインの視点では、薫蓋樟が未来へその価値を繋いでいけるような、保存会や環境整備など、具体的な取り組みが進行していることがわかった。今後も保存と観光のバランスをとりながら、薫蓋樟を通して門真の歴史文化や人々の暮らしを、未来へ伝えていくべきであると考える。

参考文献

■註釈一覧

[1]史跡名勝天然記念物。指定基準:名木、巨樹、老樹、畸形木、栽培植物の原木、並木、社叢。

国指定文化財データベース https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/401/1781 (2025年1月26日閲覧)

・地元では「薫蓋様」や「薫蓋樟」の名称で親しまれているが、国指定の天然記念物の名称は、「種」がカタカナで表記されるため「薫蓋クス」が正式な名称となる。

『門真市文化財ガイドブック』門真市教育委員会,2018年, 29頁

[2]「天然記念物に指定されることにより、かえって死期を早めた老木もあった。まわりの条件が色々と変わることになり、老大木の生活環境が激変して、大切に保存しようとしたことがかえって裏目に出て、死期を早めた。」

京都大学名誉教授 四手井綱英「老大木の保存のために」寄稿文より

薫蓋樟保存会発行『薫蓋樟保存会結成5周年記念誌』,P.19-20

[3]国指定の樹木の天然記念物は、大阪府内では4本のみだが、そのうちの1本。1973年(昭和48年)には門真市の木に、1993年(平成5年)には「大阪府みどりの百選の第一位に選定されている。

[4]三島神社境内は307坪「これほどの巨樹が800平方メートル余りの関られた全間で生育している例はない」

『門真市文化財ガイドブック』門真市教育委員会,2018年,29頁

[5]郷村の産土神として明治5年の社格は郷社であった。

明治12年大阪府神社財産登録(神社明細帳)に見る神社より

『門真市史 第一巻』昭和63年,89頁

・延長5年(927年)の延喜式神名帳では、付近の神社(門真市の堤根神社、守口市の津嶋部神社、高瀬神社)が式内社として記載されていることから、その頃には、三島神社も神社として存在していたのではないかと考えられる。

(2025年1月6日 三島神社宮司 西川氏インタビュー)より。

[6]樋口家は代々庄右衛門を名乗り、祖先は源義仲の家臣樋口四郎兼光と言われ、その子勝太郎が三ツ嶋村に住み着いたという由緒を持つ。近世は北河内の豪農。

『門真町史』26~27頁

[7][8]『門真市文化財ガイドブック』門真市教育委員会,2018年, 29頁

[8](2025年1月6日 三島神社宮司 西川氏インタビュー)より

[9]この祭祀は、たとえば春と秋など、生活の最も重要な節目に、そのつど祭場を設けて執り行われたが、やがてそこに恒常的なカミマツリのための施設がつくられるようになった。これが「神社」である。

『神道の本』学習研究社,1992年,18頁

[10]「日本の神社の、境内のしめ縄を張ってかこんだ神木の樹霊は、神が降臨する"依り代"の性格を持つ。」

深作光貞『樹霊信仰と薫蓋樟』寄稿文より

薫蓋樟保存会発行『薫蓋樟保存会結成5周年記念誌』昭和55年,22頁

[11]「神社とクスのどちらが先に生まれたと考えますか?」という質問に対し「おそらく、くすの方だと思います」との回答であった。(2025年1月6日 三島神社宮司 西川氏インタビュー)より。

[12]薫蓋樟保存会発行『薫蓋樟保存会結成5周年記念誌』昭和55年,26~30頁

[13]戦前までは、毎年四斗樽の酒を根元に肥料として撒き、秋には氏子青年団がしめ縄を作っていた。(2025年1月24日 三島神社宮司 西川氏インタビュー)より。

[14]「野間の大ケヤキ」の地はかつて「蟻無宮」という神社の境内だったが、明治45年(1912年)に近隣の野間神社に合祀された。旧蟻無宮はこのケヤキを御神木としており、現在も注連縄が巻かれ、ご神木としても守られ続けている。

[15]『能勢町の教育に関する事務の管理及び執行の状況の 点検・評価結果報告書 (令和5年度実施事業対象)』資料より

[16]「関係人口」とは、移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、地域と多様に関わる人々を指す言葉。

総務省HP https://www.soumu.go.jp/kankeijinkou/about/index.html (2025年1月26日閲覧)

[17]「三島神社の神社役員と、上三ツ島、下三ツ島の自治会から薫蓋樟保存会役員を選出し、薫蓋樟保存会の活動を行っている。氏子地域全体の高齢化や新興居住者が増加する中で、役員の高齢化がすすみ若手人員が減少してくることは想定しており、懸念している」

(2025年1月6日 三島神社宮司 西川氏インタビュー)より

[18]「門真市からは、肥料代の一部補助が出ている。大阪府からはなし。国には、大きな予算申請をして半額補助が出る仕組みで申請にも申請が降りるにも時間がかかる」とのこと。(2025年1月25日 三島神社宮司 西川氏インタビュー)より

[19]2024年11月~2025年1月にかけて、筆者は数回訪れたが、近所の人、観光客、クスに触り何かを願う人、写真を撮る人、ウォーキンググループなどが来訪していた。2025年1月15日のとんど焼きの際には、近隣保育園や小学校からの団体見学もあり、地域の人々の日常に深く根ざしていると感じた。

[20]平野秀樹/巨樹・巨木を考える会『森の巨人たち・巨木100選』講談社,2001年,85頁

[21]2023年2月21日 国立研究開発法人国立環境研究所 生物多様性領域 生物多様性評価 予測研究室 特別研究員 中臺 亮介『悠久を生きる巨樹と人との繋がり~巨樹”パワー”は気候風土に育まれる~』講演会より

https://www.nies.go.jp/whatsnew/2023/20230221/20230221.html (2025年1月21日閲覧)

[22]「トポスとは、地域や社会、文化における多元的な時間の営みを背景に形成された、私たちの存在根拠となる場所、私たちの言葉やイメージを形成する原点となる場所ということができます。」

中西紹一・早川克美編『私たちのデザイン2 時間のデザイン―経験に埋め込まれた構造を読み解く』(芸術教養シリーズ18),藝術学舎,2014年,128頁

[23]「(3)生物多様性保全への取組促進 ③地域における伝統文化、自然観の継承:鎮守の森、八百万の神に象徴されるような自然に対する敬けんな気持ちといった、我が国における人と自然との共生の考え方や、生物多様性の豊かさに根ざした地域文化(伝統行事、食文化、地場産業など)を守り、地域における暮らしや土地利用の在り方を地域の自然に沿った形にしていくことが、地域の自然環境の保全に寄与することを踏まえて、こうした伝統文化や自然観、地域の自然の恵みを活かし災いを避ける知恵や技術などを収集・共有し継承していく施策を実施する。森・里・川・海のつながりを踏まえて、自然がもたらす文化的・精神的な豊かさや、自然が地域の伝統、食、産業、文化を支えていること、人と自然の共生という自然観の継承を、様々な機会を通じて発信し、地域住民の自然への理解や配慮意識を高め、地域における生物多様性の保全活動を促進する。」

~ネイチャーポジティブ実現に向けたロードマップ~生物多様性国家戦略2023-2030 カラー版冊子,43頁 https://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/initiatives/index.html (2025年1月23日閲覧)

[24]薫蓋樟にやってくる鳥は、百舌鳥やカラスが多いとのこと。昔はフクロウも来ていた。蛇はクスの中に住んでいるようで、たまに姿を見たり、抜け殻を発見したりするという。最近はカラスがハンガーで巣を作り、風の強い日にはハンガーが境内に落ちていることもあるという。

(2025年1月25日 三島神社宮司 西川氏インタビュー)より

■参考文献

●『門真市史 第一巻』門真市,昭和63年

●『門真市史 第二巻』門真市,平成4年

●門真市史編さん委員会『門真市史 第六巻』門真市,平成18年

●中沢新一『大阪アースダイバー』講談社,2012年

●島田裕巳『日本人の神道~神・祭祀・神社の謎を解く~』筑摩書房,2022年

●矢野憲一、矢野高陽『楠(くすのき)』,法政大学出版局,2010年

●中西紹一・早川克美編『私たちのデザイン2 時間のデザイン―経験に埋め込まれた構造を読み解く』(芸術教養シリーズ18)、藝術学舎、2014年

●本田不二雄『地球の歩き方-日本の凄い神木』株式会社地球の歩き方,2022年

●『神道の本』学習研究社,1992年

●平野秀樹/巨樹・巨木を考える会『森の巨人たち・巨木100選』講談社,2001年

●酒井則行『門真の蓮根ヒストリー』縄文e.m,2015年

●酒井則行『門真の蓮根ヒストリー余録』縄文e.m,2017年

●編集 船木信光『地域文化誌まんだ 第18号』まんだ編集部,昭和58年

■参考資料

●『令和7年 郷土とお宮 お祭りの案内と神社歴』三島神社発行、2023年

●『薫蓋樟保存会結成5周年記念誌』薫蓋樟保存会発行,昭和55年

●『わたしたちのかどま』門真市教育委員会,2015年13版

●木谷 幹一『【論文】享和2(1802)年の淀川点野切れについて とくに「享和2年7月淀川洪水絵図」の製作時期と水害の長期化について』,2022

https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/article/44785

●筒井由美子『【論文】〈教材〉としての大和川研究-大和川のつけかえを中心に-』平成29年12月12日受理 https://yamato-u.repo.nii.ac.jp/record/154/files/%E7%AC%AC4%E5%B7%BB%E6%95%99%E8%82%B2%E5%AD%A6%E9%83%A8%E7%B7%A8_45.pdf

●上田栞里『【論文】巨樹の保全と地域資産としての活用-「野間の大けやき」を事例として』平成30年

https://narapu.repo.nii.ac.jp/record/1632/files/190006.pdf

■参考Webサイト

●三島神社 https://mitsushimajinja-kadoma.com/ (2025年1月22日閲覧)

●水都大阪の歴史 https://www.suito-osaka.jp/history/history_2/(2025年1月22日閲覧)

●2023年2月21日 国立研究開発法人国立環境研究所 生物多様性領域 生物多様性評価 予測研究室 特別研究員 中臺 亮介『悠久を生きる巨樹と人との繋がり~巨樹”パワー”は気候風土に育まれる~』講演会録https://www.nies.go.jp/whatsnew/2023/20230221/20230221.html(2025年1月21日閲覧)

●環境省~ネイチャーポジティブ実現に向けたロードマップ~生物多様性国家戦略2023-2030 カラー版パンフレット https://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/initiatives/index.html(2025年1月23日閲覧)

●なにわ・大阪文化遺産の総合人文学的研究「神社を中心とする村落生活調査報告」関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センター, 2007.3-2010.1

https://ci.nii.ac.jp/ncid/BA82487873(2025年1月23日閲覧)

●野間神社 https://ameblo.jp/noma-shintoshrine/(2025年1月23日閲覧)

●けやき資料館Facebook https://www.facebook.com/keyakishiryokan/(2025年1月23日閲覧)

●けやき資料館 https://www.town.nose.osaka.jp/soshiki/syougaigakusyuuka/shogaikyoiku/shisetsu/912.html (2025年1月15日閲覧)

●能勢町HP https://www.town.nose.osaka.jp/soshiki/tiikisinkouka/sangyoshinko/kanko/1105.html(2025年1月23日閲覧)