対話が醸すひとしずく――自園自醸ワイン紫波の挑戦――

岩手県のほぼ中央部に位置する紫波町(1)に、ワイナリー「自園自醸ワイン紫波(2)」がある。

「自園自醸」とは、町内のぶどうだけを町内で醸造する生産プロセスを示す紫波独自の造語であり、約70年続く当地ぶどう栽培農家のシビックプライドを示す旗印だ。

決して、大きなワイナリーではない。だが、生産者のみならず消費者もワイナリーの当事者として巻き込む挑戦を続け、年を重ねるごとにその輪は確実に広がりを見せている。その魅力のありかを探るべく、ゆるやかに「自園自醸」の本質に接近すると、日常と非日常を融合した空間の軸に「対話」の存在を見出した。

本稿では、紫波における「自園自醸」の価値を独自の調査と現地の声を基に考察し、地域文化資産としての評価を報告する。

1)創業前夜

岩手県は、近代より地域特性に即した耕地改革(3)に積極的であった。明治期に果樹栽培への適性を示した紫波町東部は、1950年代にぶどう栽培が奨励(4)(5)され、地理的条件(6)・栽培技術向上・流通体制構築の相乗効果により、県内最大のぶどう産地へと成長した。62年から同県内で開始されたワイン醸造(7)の原料として町産ぶどうを出荷するも、原料ゆえに、商品には紫波の名が残らない葛藤があった。

その流れの中、70年の外国産ワイン輸入自由化(8)は、国内の「渋くて酸っぱい」辛口ワインの常識を覆した。ぶどうそのものを表象する本格辛口ワインは、同年の大阪万博を契機とした食卓の西洋化(9)と相俟って、75年には当時主流の甘味ぶどう酒(10)と国内市場シェアを逆転し、幾度かのワインブーム(11)を経て一般家庭へも浸透した。この動向は、紫波の生産農家に自らの地名を冠した独自のワイン文化を熱望させ(12)、町も果樹事業の核として事業構想を開始するが、ここに関わる生産農家は全員株主として経営に参画し、自らの手で県内初のワイン醸造品種のみの栽培・醸造に挑み、2005年の初出荷を迎えた(13)。

2)「対話」が生む関与

「自園自醸」は当地原料のみで地域文化を形成し、関係人口(14)拡大に寄与する点を積極的に評価し、生産・消費の両面から特筆点を示す。

2-1 地質と生産

土地を表象するワインの味わいは、当地の地質が特徴となる。紫波が持つ古生代から広がる石灰質の地質(15)は全国でも稀であり、風土を活かした「リースリング・リオン」「モンドブリエ」(16)は代名詞として成長した。この独自性とは圃場地域の限定性を併せ持つが、温暖化による気象変化の影響も見越しつつ、多品種かつ長期の試験栽培から、より柔軟に自園の長期的な展望を検討する(17)。

自らも生産者であり、現・醸造責任者の半田は「ぶどうがとれても、それが品質の良いものでなければ、生産者の収入につながらない」と語る。その具体策として、農業の持続可能性を担保する技術の導入(18)から生産能力向上を図るが、ぶどうが最も価値を生むタイミングを見極めるのは日常的な生産者との対話であり、独自の付加価値を創出する。

2-2 消費者との交流

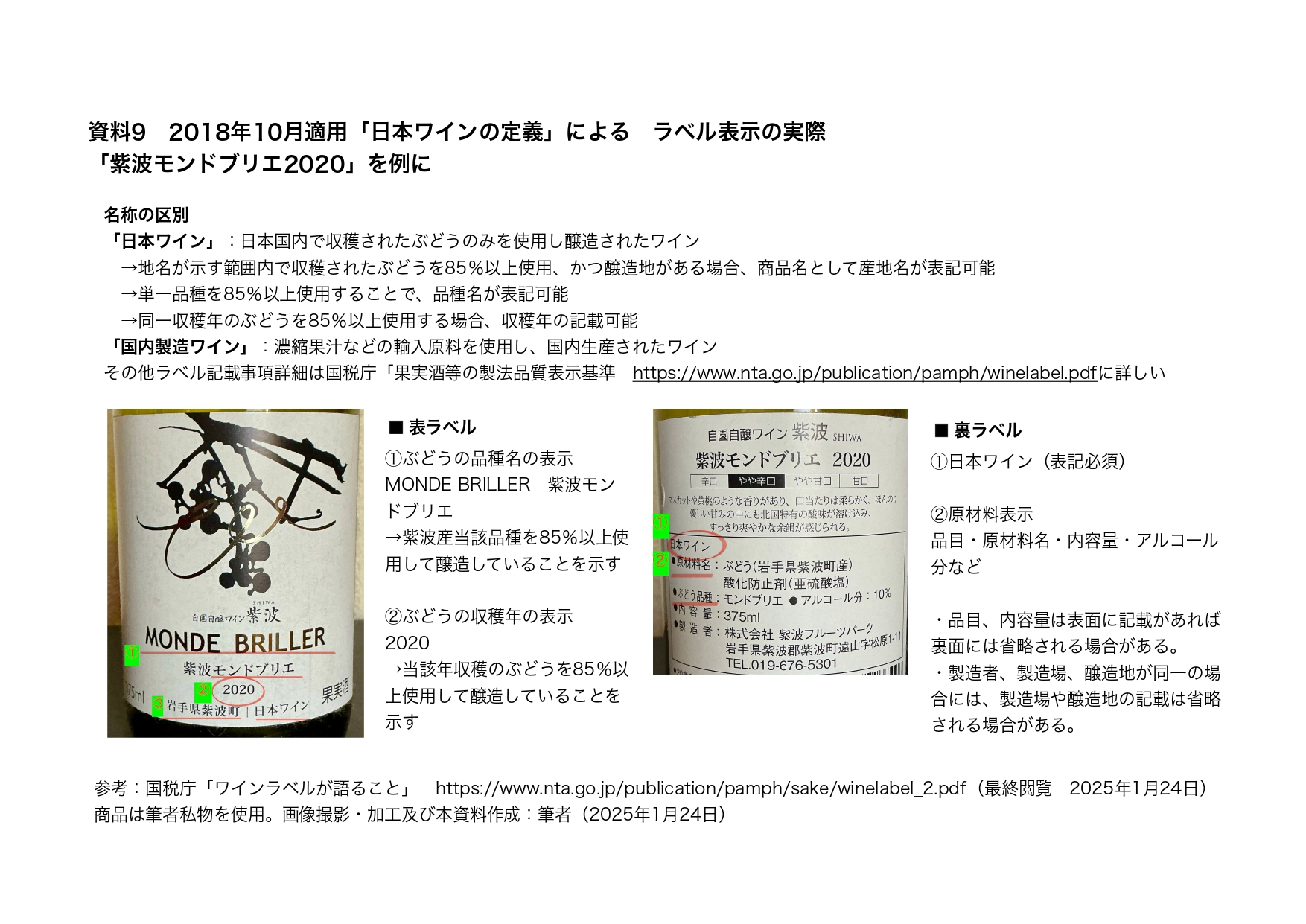

10年、「紫波という土地を知ってほしい」という願いから、ワイナリーファン獲得・直接交流の場として「ワインオーナー(19)」制度を設けた。加入経路は様々だが、未訪問であってもワイナリーの対応・情報が動機となり、Webサイト上の加入傾向も見られる(20)。

最大の特徴は、生産者・ワイナリーから消費者の顔が見えることにある。特典のひとつとして自社圃場での農作業体験を提供し、消費者を積極的にワインの前段階に誘(いざな)い、直接の対話を生む。24年現在、国内ワイナリーは約500ヶ所(21)を数えるが、圃場・施設の一次情報に加え、互いの顔を知ることでより空間が身近となり、客観的な評価と共に信頼が生まれる施策は、より独自性が際立つと評価する。(22)

3)「非日常」がもたらす優位性

現地体験の属性が、その後の消費者行動に影響をもたらす要因を、花巻市・エーデルワイン(23)と比較し、考察する。

エーデルワインは、岩手県ワイン醸造の先駆であり、原料は県内産ぶどう100%である。醸造施設公開と、社内ソムリエが記すワインリストを備えた有料試飲は希少な銘柄を含み、愉しい体験を提供する。反面、栽培は契約圃場が主のため、自社圃場の見学は単発型となり(24)、偶然性優位の訪問の場合、消費者の域を出ることは稀であるといえよう。

対して、紫波ではその立地条件から車での訪問が多く、偶然性の楽しみは限られるが、一般にも圃場を積極的に案内し(25)消費者の日常に付加価値を提供する。

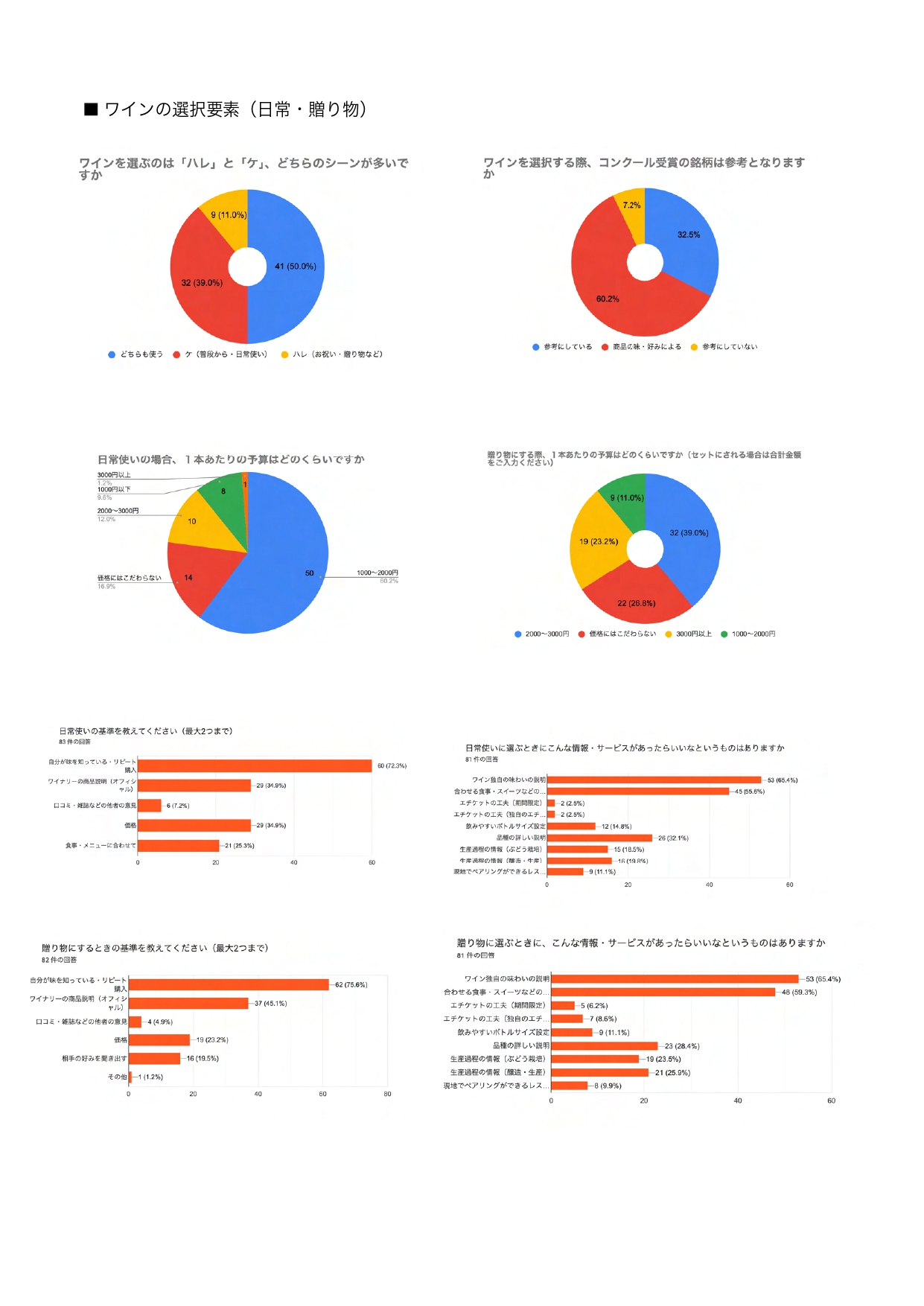

この体験の裏付けとして、石川の示すワインの選択基準(26)の知見を参考とする。嗜好品としての基準は、紫波でも傾向が一致し(27)消費者視点での非日常を確認できるが、安価の定義には留保が必要だ。なぜなら、紫波では同価格帯にも味わいの変化を愉しむ嗜好性の共存が観察でき(28)オーナー契約者は過去の作業体験で携わった銘柄を購入するなど、一次情報から創出された付加価値によって長期的な行動への動機づけが示される。

両社ともECサイトで販売を行うが、紫波は遠方の消費者にも直接の要望に沿った細やかなフォローが可能であり、現地体験から「地産多消(29)」の実現に繋げることに優位点を認める。

4)「自園自醸」の将来像

日本ワイン(30)のラベル表示基準は明確(31)であり、ぶどうそのものを表象するワインの印象から土地の名前を認識することが可能だ。ならば、嘗て歴史の中で生産者が土地の知覚を切望したように、「自園自醸」のさらなる可能性を嗜好性のバイアスによらず、将来の展望として示したい。

上述した経緯を踏まえ、紫波におけるワイナリーの概念を検討するならば、まさしく「ぶどうそのものを楽しむ場所」であり、〈いまーここ〉(32)にしかない価値を、明確に示すことができるのではないか。この仮説を基に、調査から得られたいっけん相反する「ワイナリーと非飲酒層」の観点から生まれる可能性を軸とし、考察する。

4-1 現地体験の対象(33)

ワイナリーへの訪問訴求が弱い非飲酒層にも、現地の農作業体験を希望する対象者が多く見られ、体験の提供から現地訪問機会の増加が期待できる。資料10で示す通り、生育状況に日程が左右されることは否定できないが、枠組みの再構築には検討の余地が認められる。現オーナーからは、将来的にぶどう栽培に携わる希望を持つ回答も複数あり、体験から当地産業に携わる直接人口増加へつながる可能性も示す。

4-2 ノンアルコール飲料(34)

ワイナリー限定のワイン醸造用品種を原料としたぶどうジュース(ノンアルコール飲料)とは、視点を変えれば一般市場における希少性を示し、生産ストーリー(35)はワインと同様に土地への想起を促す一助となる可能性を示す。現オーナーの購入比率は高く、ノンアルコール商品を非飲酒者層に勧めたいという2次行動への訴求も期待できる。

全体に共通する回答として、飲料の嗜好性を問わず、その味わいが当地への興味や訪問意欲につながる、と回答者の約90%が示している。現オーナーには、非飲酒者だが地場産業の応援としての契約という回答もあり、飲料の生産波及効果を鑑みれば、「自園自醸」の認知拡大が当地の産業連関に大きな影響をもたらすと考えられる。

嗜好性によらない需要層への眼差(まなざ)しを持ち、「自園自醸」のプロセス、すなわち〈いまーここ〉にある日常を消費者に「経験価値」として提供するならば、消費者の再評価として生産者へのフィードバックが生まれ、当地に更なるやりがいをもたらすだろう。過去の体験を未来の商品として示し、長期的な価値を創出する「自園自醸」の取り組みとは、新しいなかにも確かな核を確認できるものとして、未来への共創の場をつないでいく展望を見出せる。

5)未完成への挑戦から生まれる未来へ

岩手県の詩人・宮沢賢治は「永久の未完成これ完成である(36)」と記している。

自園自醸ワイン紫波の挑戦は、先人たちの想像力の結集から得たぶどう栽培産業の知見を、時々のひとしずくとして形を示しつつ、常にその空間に参与性を持たせたことに大きな意義がある。醸された結晶は、憧れや郷愁、日常のふとした想いに寄り添いつつ、当地とまだ見ぬ人たちをもゆるやかにつなぐ空間を創造し、対話によってさらに文化として深く醸成されていくだろう。

自らの土地から獲得した生産性と芸術性から成立する紫波の「自園自醸」とは、社会的な持続可能性を備え、未来にまなざす価値を創出する地域文化資産であることをここに報告する。

-

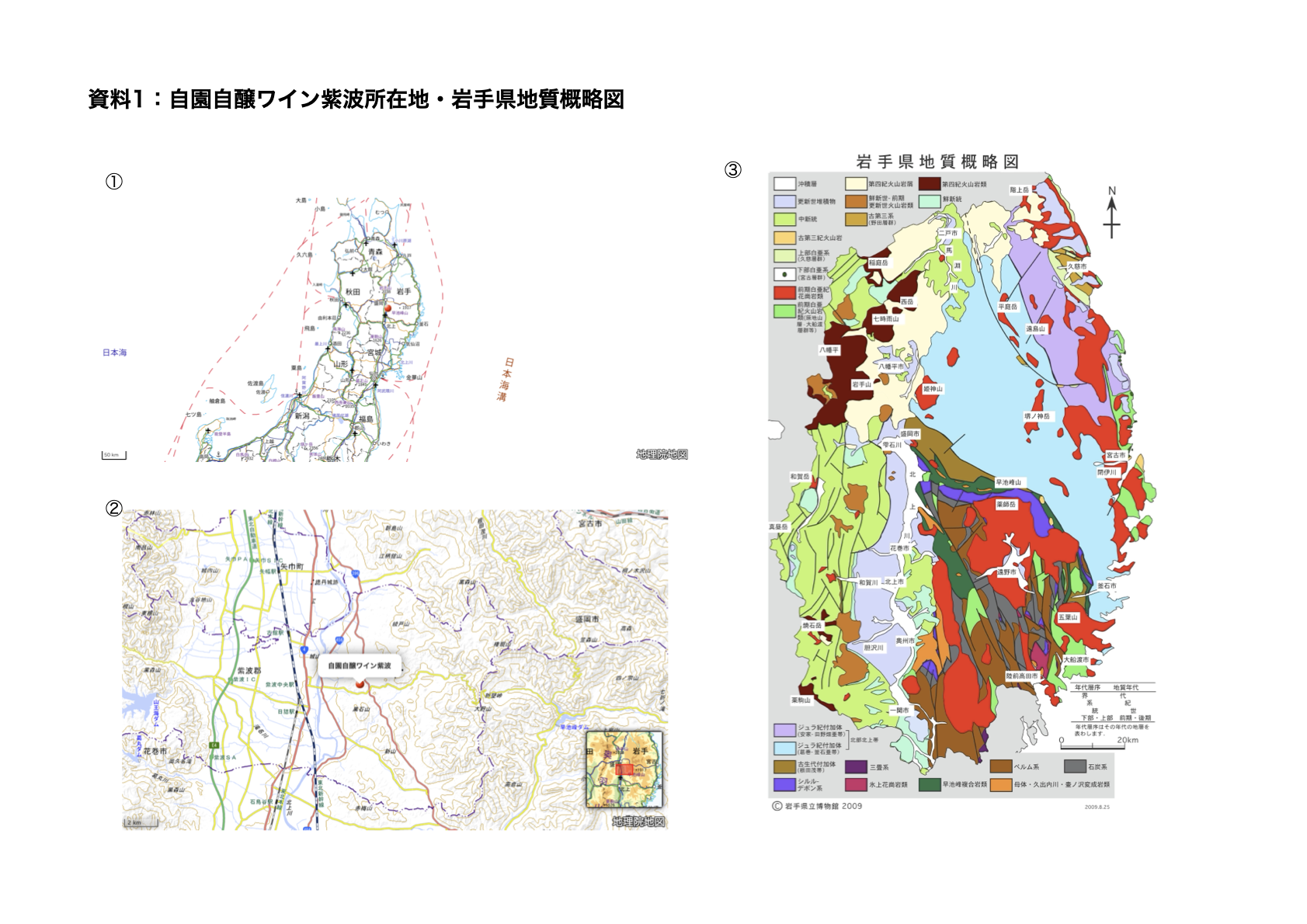

資料1:自園自醸ワイン紫波所在地・岩手県地質概略図

資料1:自園自醸ワイン紫波所在地・岩手県地質概略図

画像①

自園自醸ワイン紫波 所在地(東日本広域図)

国土地理院地図より加工し筆者作成

資料初出:京都芸術大学芸術学部芸術教養学科 芸術教養演習2(2024年春期)

画像②

自園自醸ワイン紫波 所在地 (岩手県広域図)

国土地理院地図より加工し筆者作成

資料初出:京都芸術大学芸術学部芸術教養学科 芸術教養演習2(2024年春期)

画像③

岩手県地質概略図 提供:岩手県立博物館 -

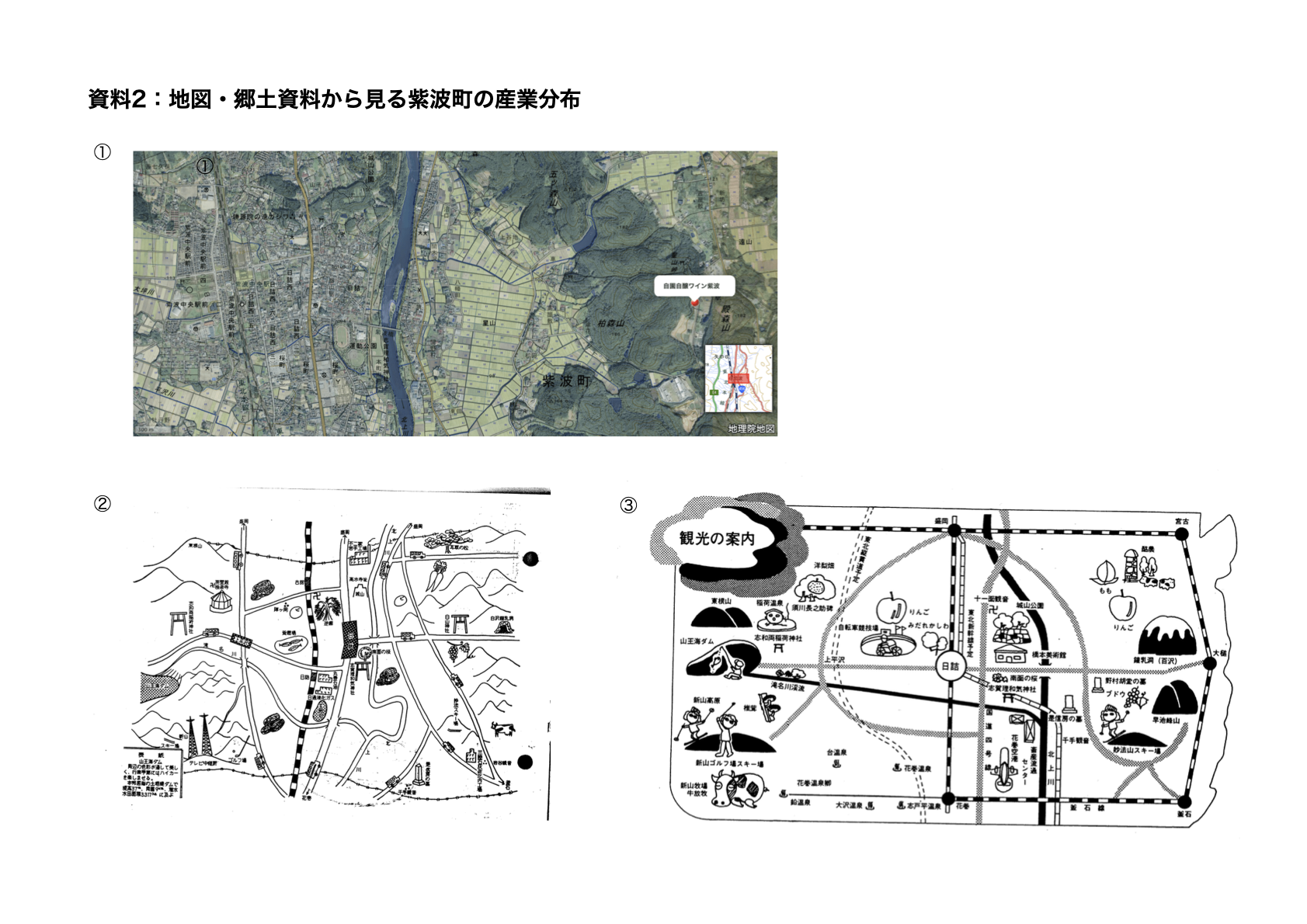

資料2:地図・郷土資料からみる紫波町の産業分布

資料2:地図・郷土資料からみる紫波町の産業分布

①:自園自醸ワイン紫波 所在地及び広域地図

町内でも区域によって適地適作があり、中央の北上川流域では稲作が、ワイナリーの位置する町東部では果樹栽培(主にブドウ)が盛んである。資料8インタビューでも田村氏が同内容に言及している。

国土地理院地図 淡色地図・シームレス写真(2008年版)を合成加工し筆者作成

※資料初出 京都芸術大学 芸術学部芸術教養学科 芸術教養演習1(2024年夏期)

②「紫波」紫波町、紫波町観光協会制作、詳細発行年不明(筆者推定:1962〜1964年)、p1

制作時期を推測できるものとして以下の要因が挙げられる。(情報提供:紫波町図書館)

・巻頭に1962年完成のゴルフ場が掲載されている

・巻末の紫波町役場の電話番号が一桁(1964年から複数桁)

③紫波町役場企画課「町勢要覧しわ 昭和48年度(昭和49年版)」岩手県紫波町役場、1974年、p32

②・③ともに、観光特産のシンボルとして、地図右側中央付近にぶどうのイラストが入っている。

画像②で推定とされる時期は、当該地区が町の産業としてぶどう増殖していた時期であり、紫波町赤沢地区のデータによれば、葡萄の生産高が右肩上がりであるため、紫波町東部地域が同様の推移を見せたと考えられる。

(データ参考 ぶどう取扱数量グラフ 赤沢果樹生産組合『赤沢果樹生産組合創立50周年記念誌』2007年、p26〜27) -

-

-

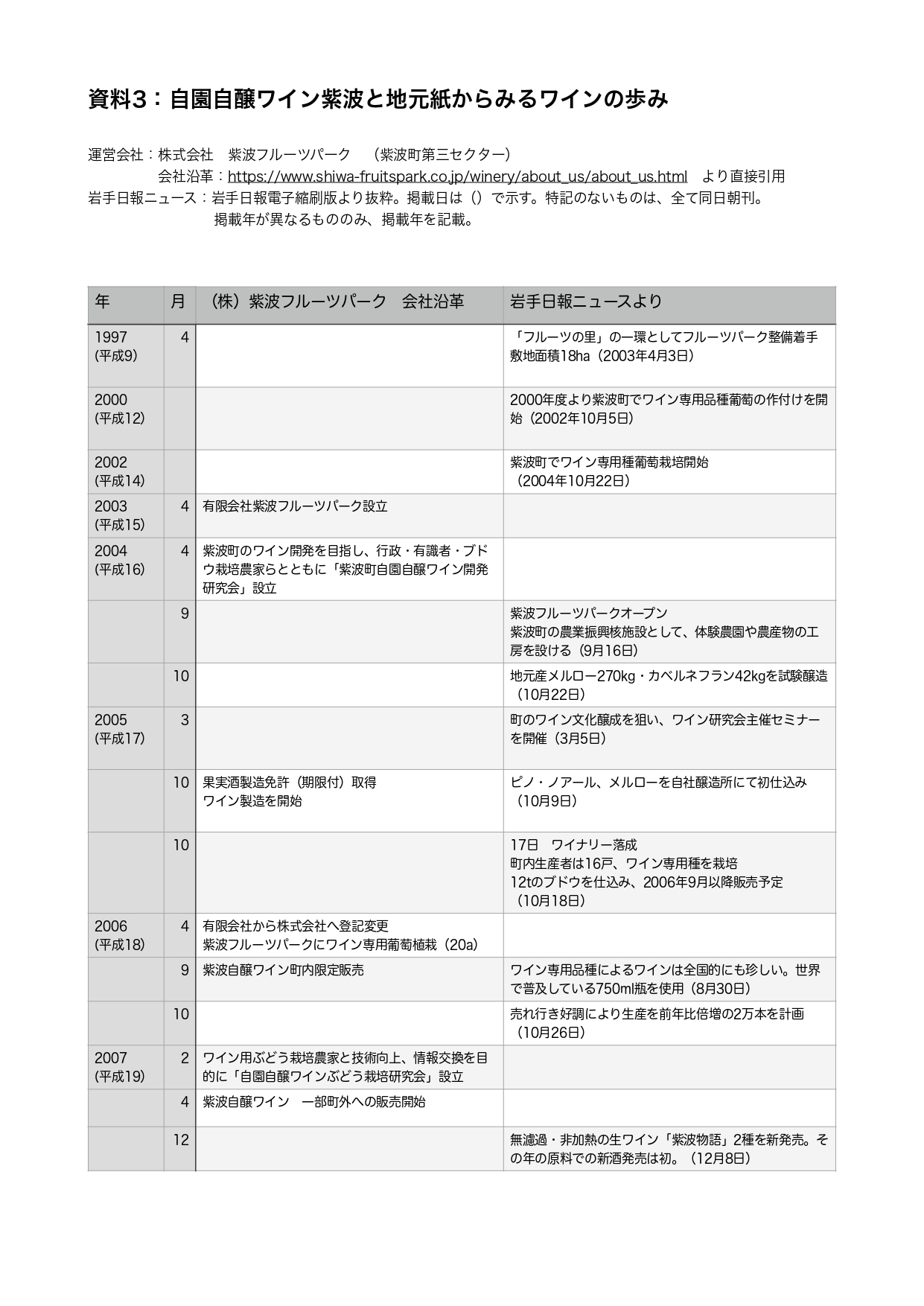

資料3:自園自醸ワイン紫波と地元紙からみるワインの歩み

資料3:自園自醸ワイン紫波と地元紙からみるワインの歩み

※資料初出:京都芸術大学 芸術学部芸術教養学科 芸術教養演習2(2024年春期)よりデータ追加し一部改変

本表作成:筆者

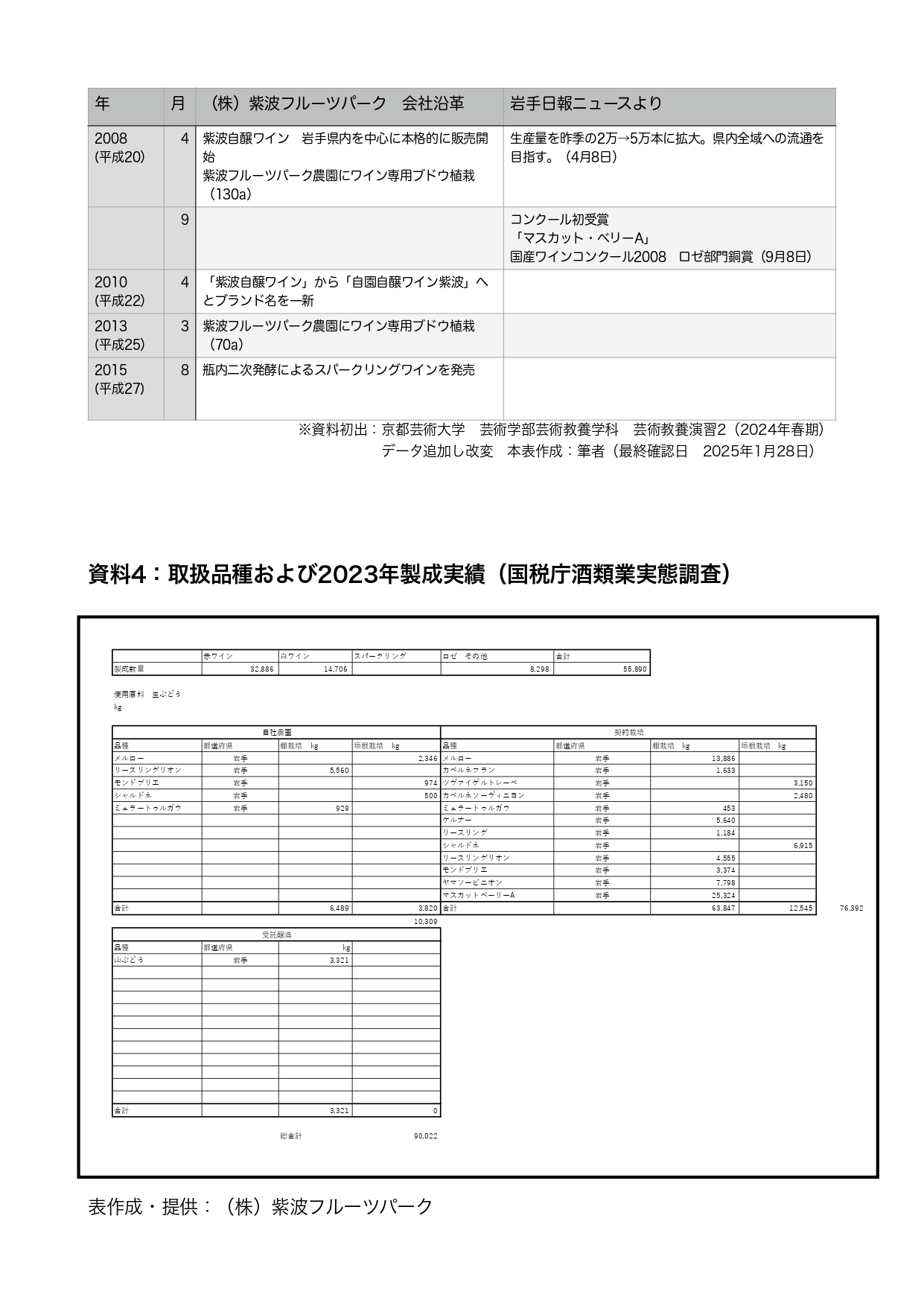

資料4:取扱品種および2023年製成実績(国税庁酒類業実態調査)

※資料初出:京都芸術大学 芸術学部芸術教養学科 芸術教養演習2(2024年春期)

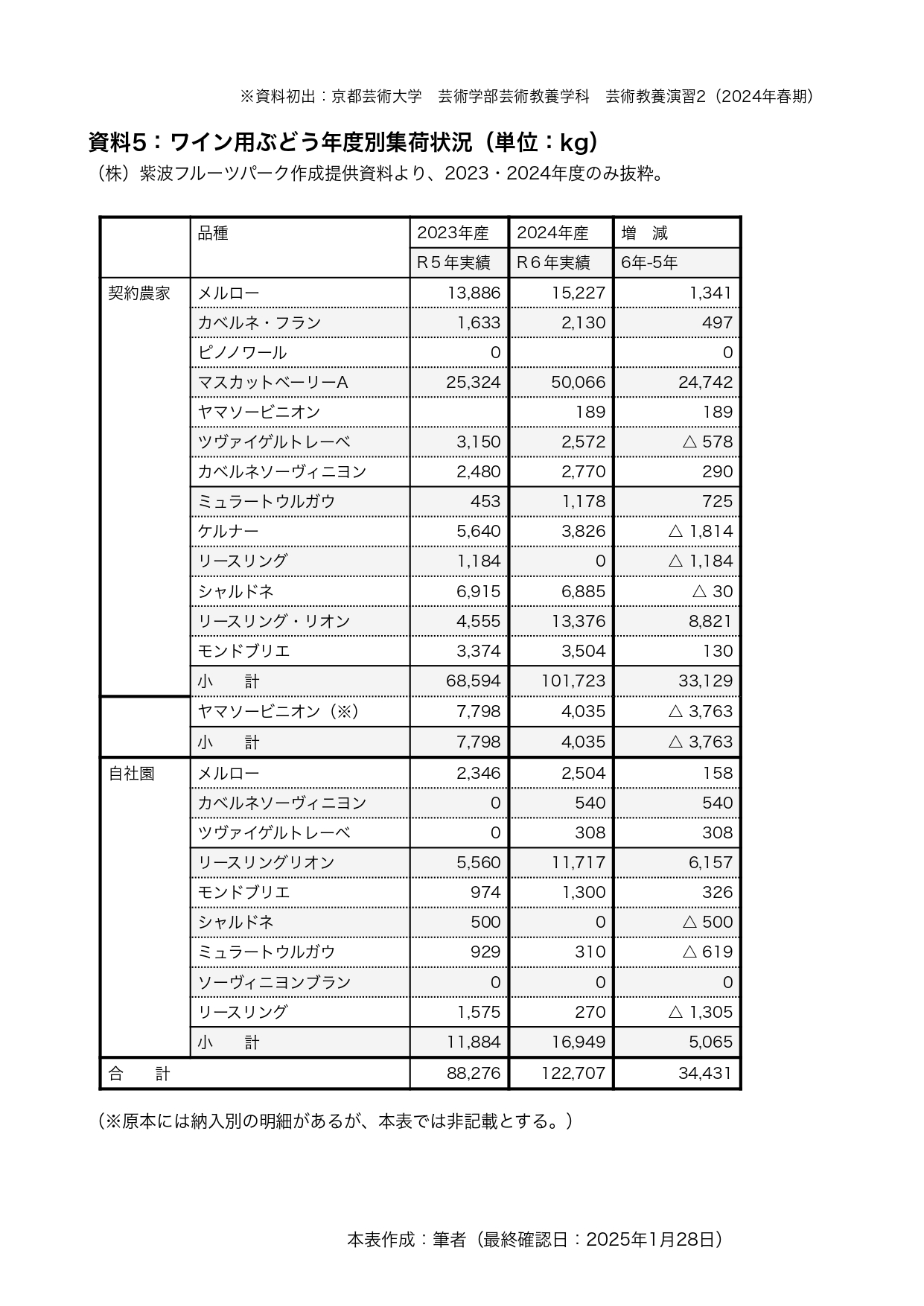

資料5:ワイン用ぶどう年度別集荷状況(単位:kg)

(株)紫波フルーツパーク作成提供資料より、2023・2024年度のみ抜粋

(※原本には納入別の明細があるが、本表では非記載とする。)

本表作成:筆者 -

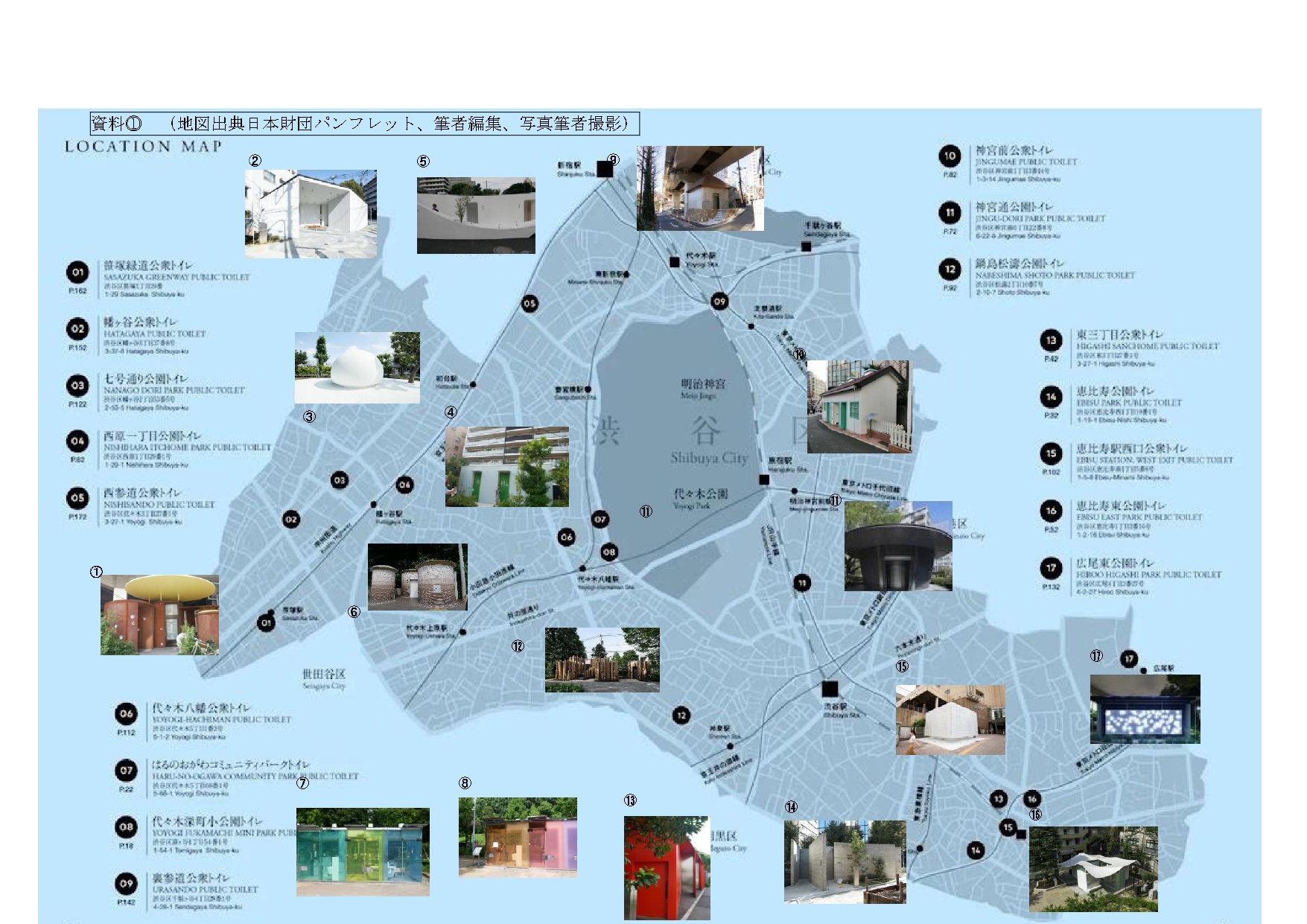

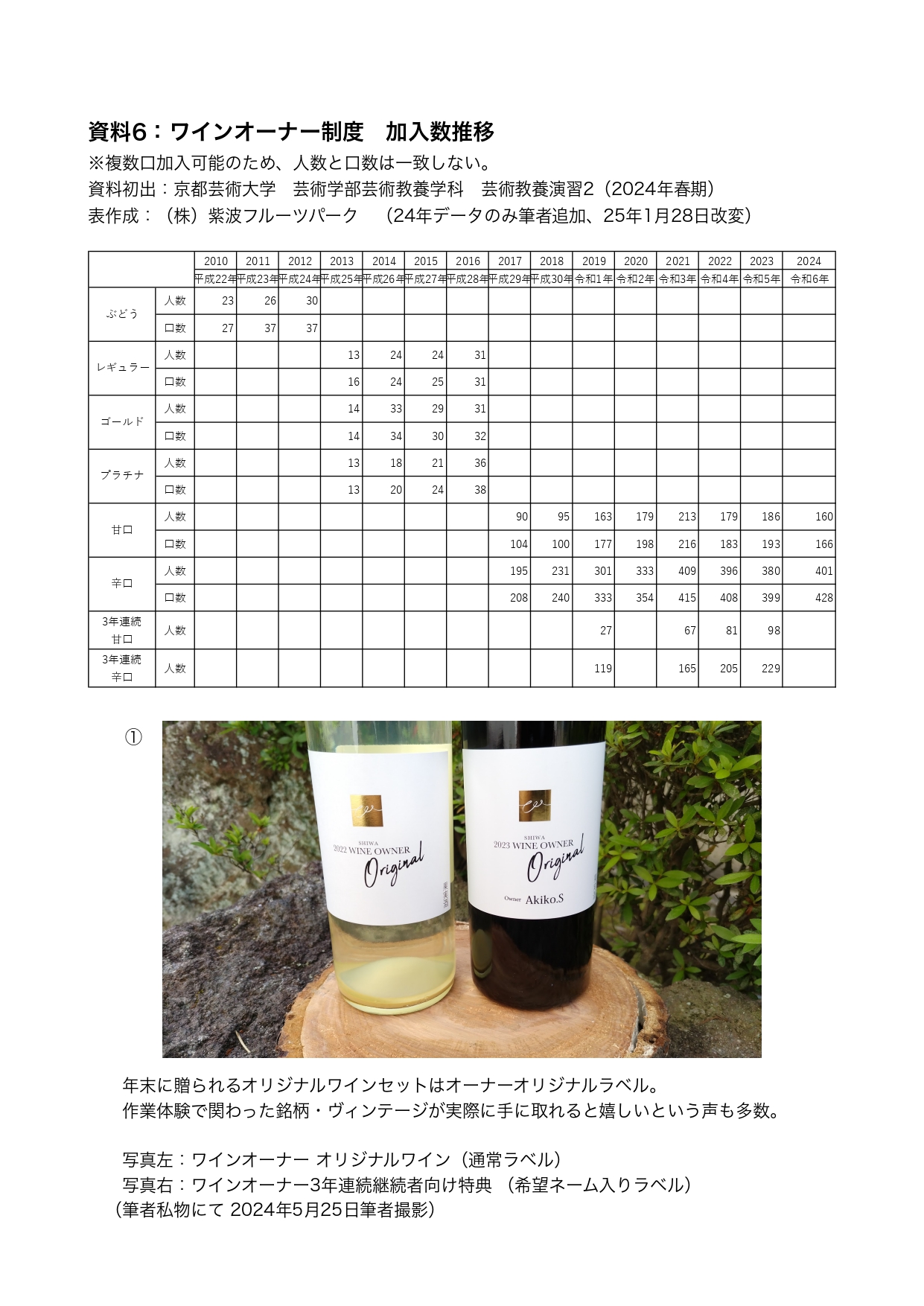

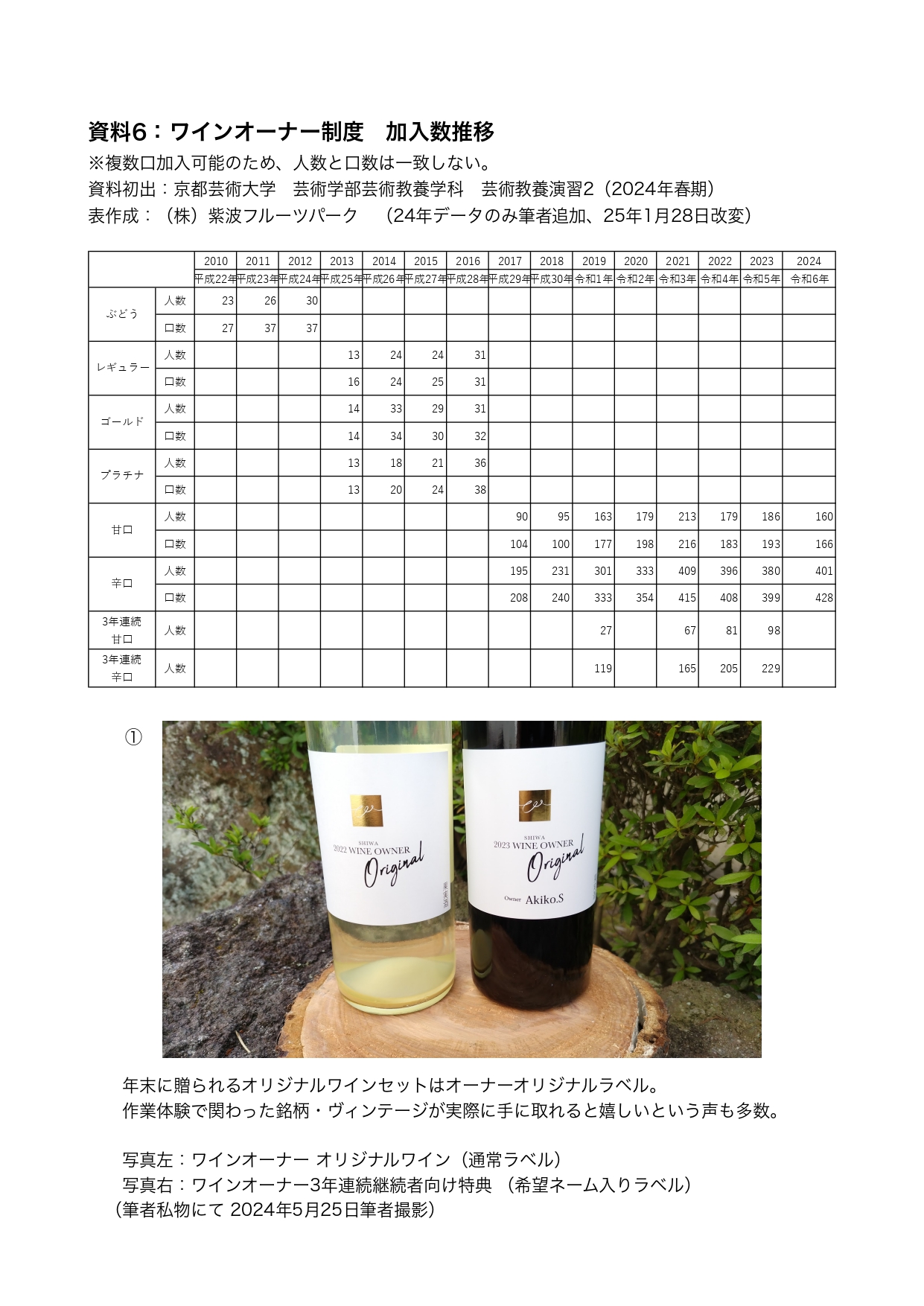

資料6:ワインオーナー制度 加入数推移

資料6:ワインオーナー制度 加入数推移

※複数口加入可能のため、人数と口数は一致しない。

資料初出:京都芸術大学 芸術学部芸術教養学科 芸術教養演習2(2024年春期)

表作成:(株)紫波フルーツパーク (24年データのみ筆者追加、25年1月28日改変)

画像① 参考画像 オーナー特典オリジナルラベルワイン

写真左:ワインオーナー オリジナルワイン(通常ラベル)

写真右:ワインオーナー3年連続継続者向け特典 (希望ネーム入りラベル)

筆者私物にて 2024年5月25日筆者撮影 -

資料7:ワイン用ぶどうオーナー・ワインオーナー募集の変遷

資料7:ワイン用ぶどうオーナー・ワインオーナー募集の変遷

画面上段左より 2013年、2014年、2015年、2017年

画面下段左より 2018年、2019年、2022年、2025年

自園自醸ワイン紫波NEWS (https://jienjijouwine-shiwa.blogspot.com/)内 チラシ画像掲載年のみ(2018年のみWEBテキスト)引用。2025年チラシ原本画像より引用し、一覧とし筆者作成(2025年1月29日) -

-

-

-

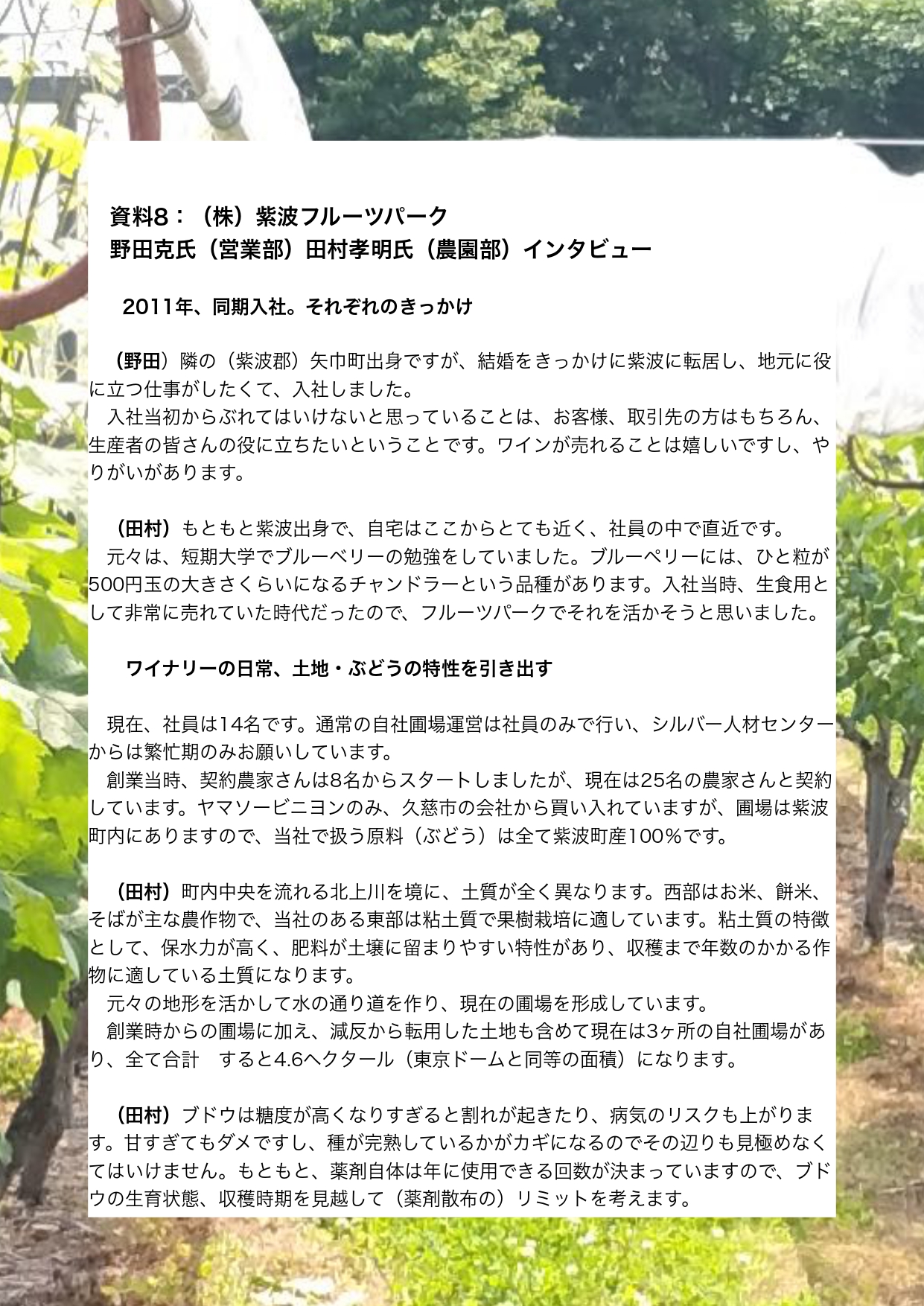

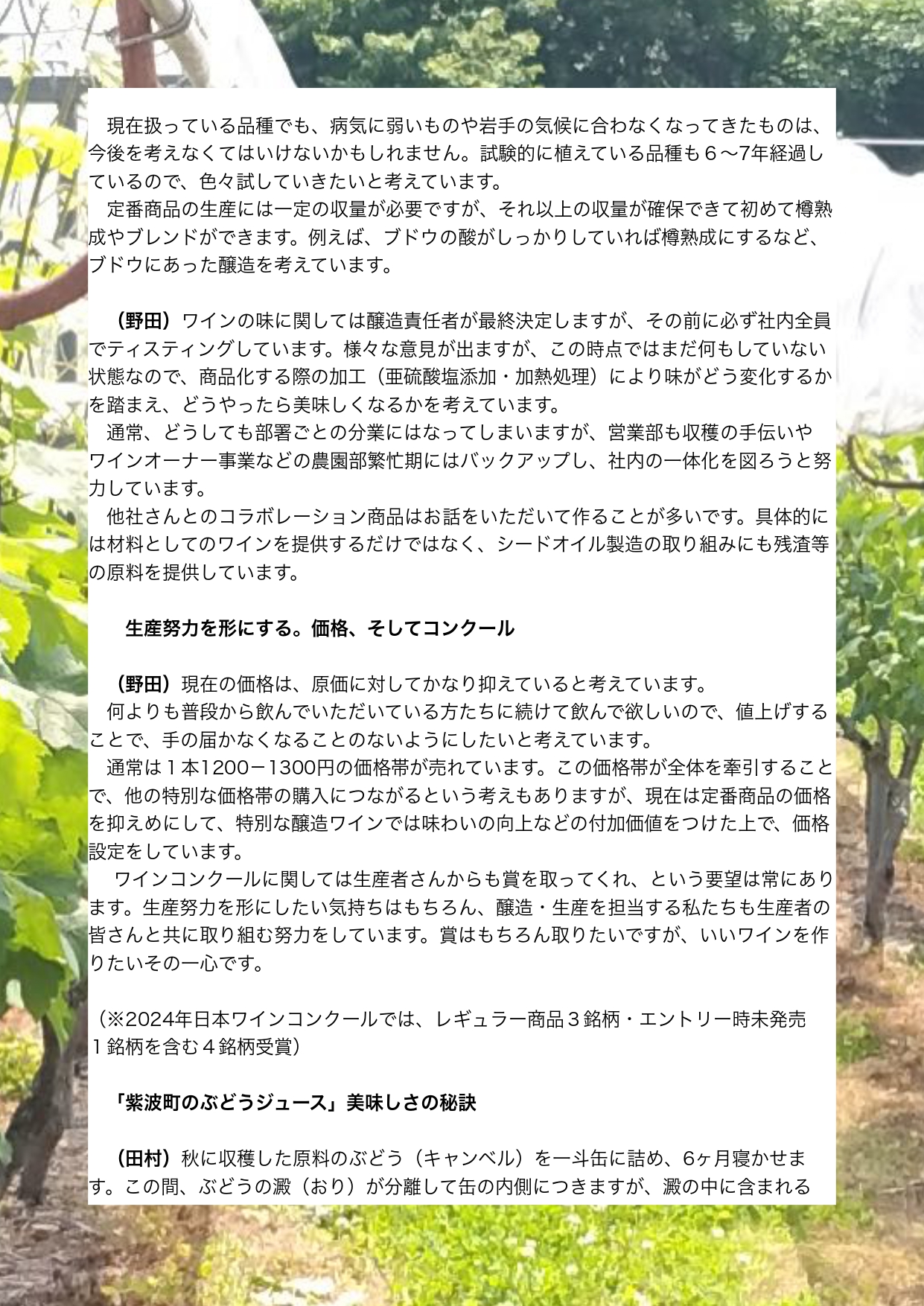

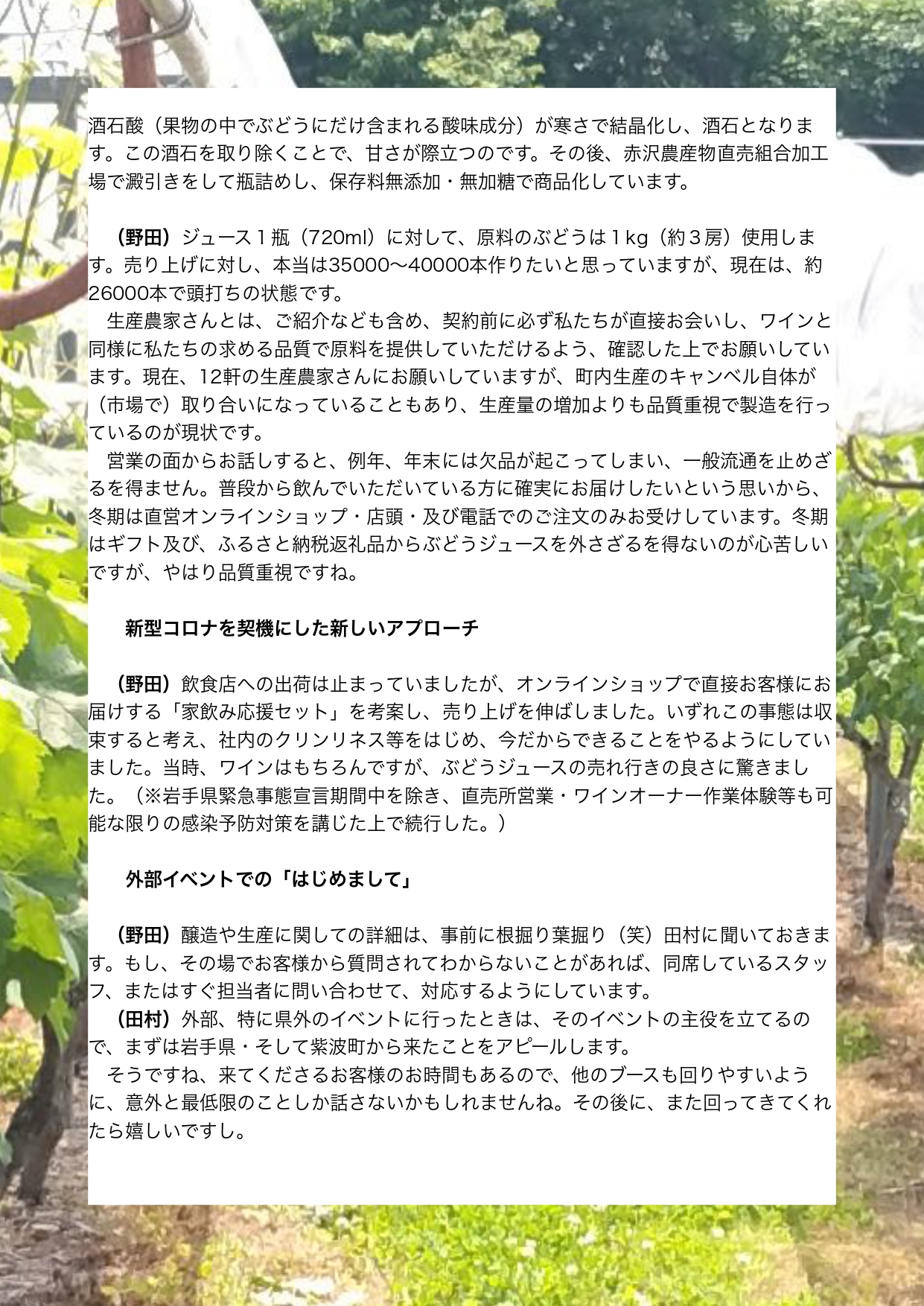

資料8:(株)紫波フルーツパーク 野田克氏・田村孝明氏インタビュー

資料8:(株)紫波フルーツパーク 野田克氏・田村孝明氏インタビュー

インタビュー・背景写真撮影実施日:2024年9月18日

インタビュー全編より一部抜粋・編集

インタビュー聞き手:筆者 -

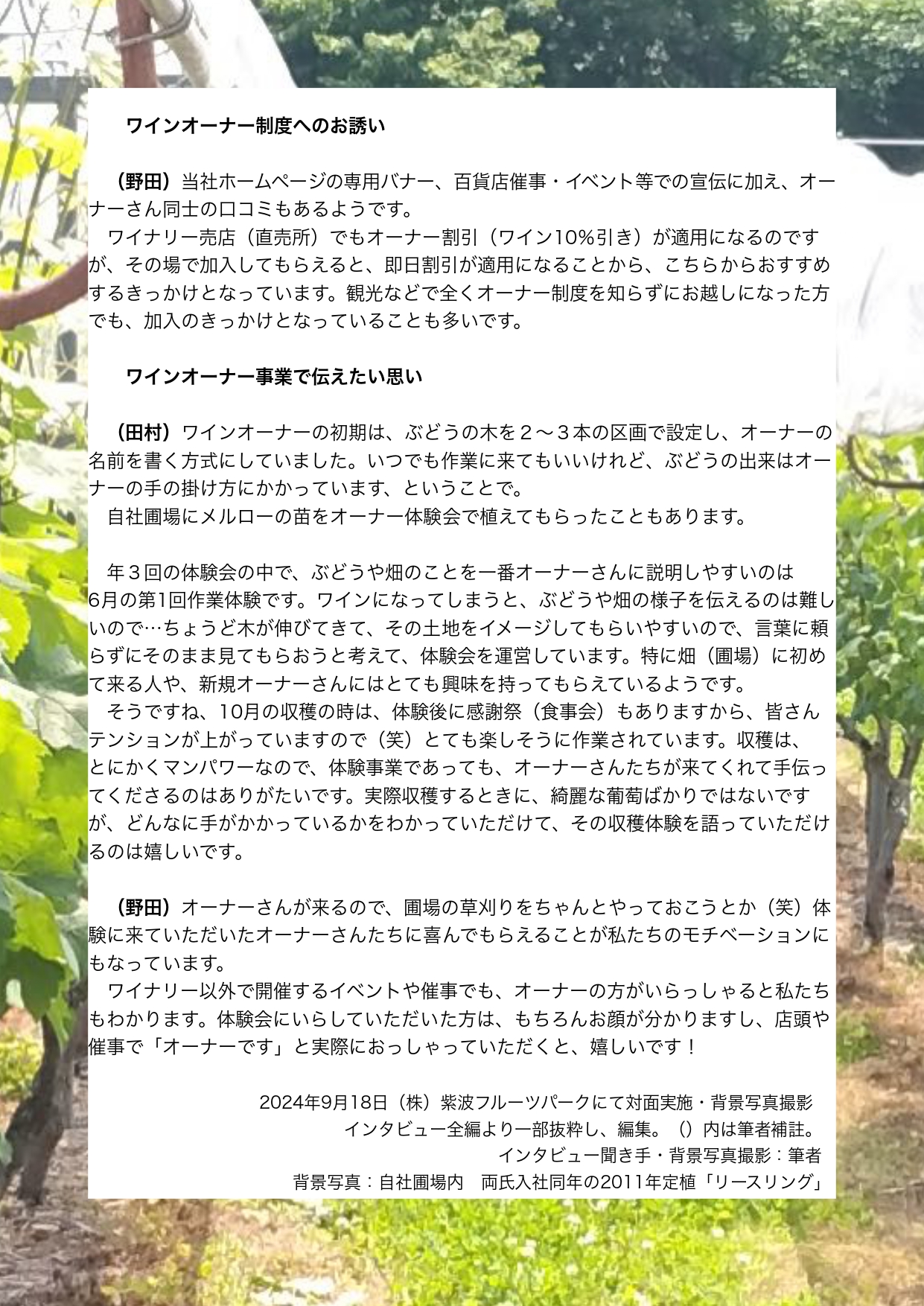

資料9 2018年10月適用「日本ワインの定義」による ラベル表示の実際「紫波モンドブリエ2020」を例に

資料9 2018年10月適用「日本ワインの定義」による ラベル表示の実際「紫波モンドブリエ2020」を例に

筆者私物にてラベル画像を撮影。

使用商品「紫波モンドブリエ2020」自園自醸ワイン紫波

資料作成:筆者 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

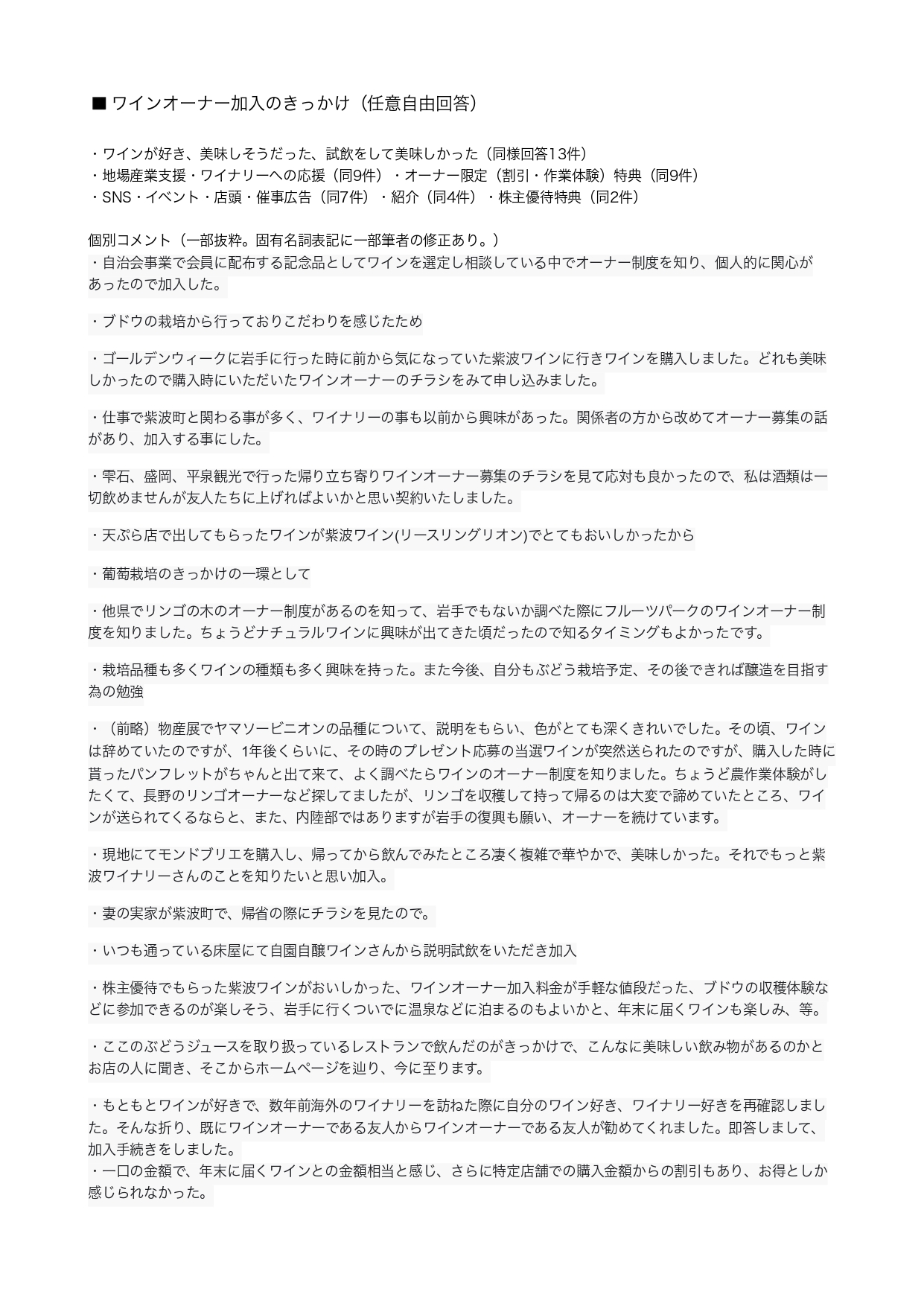

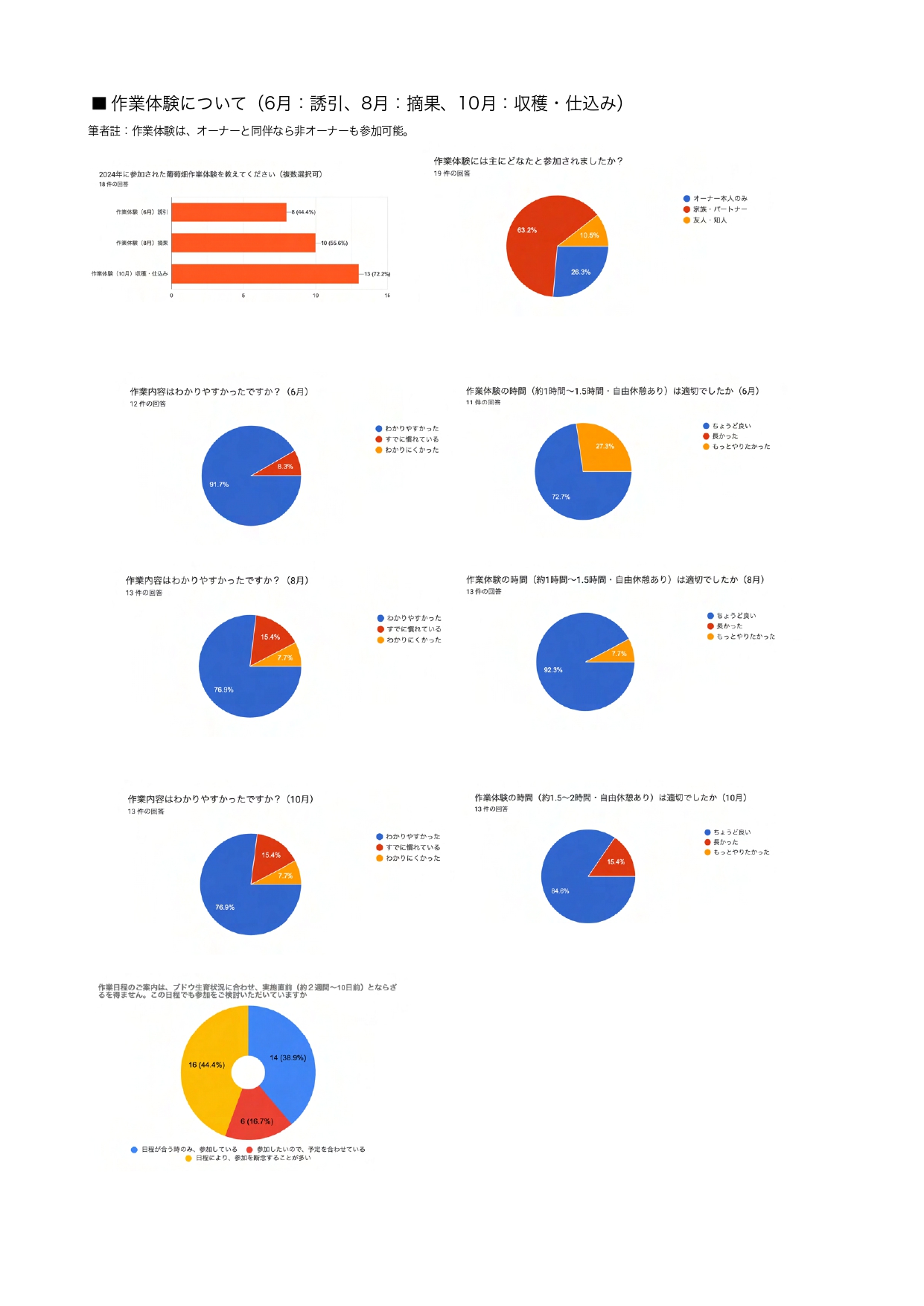

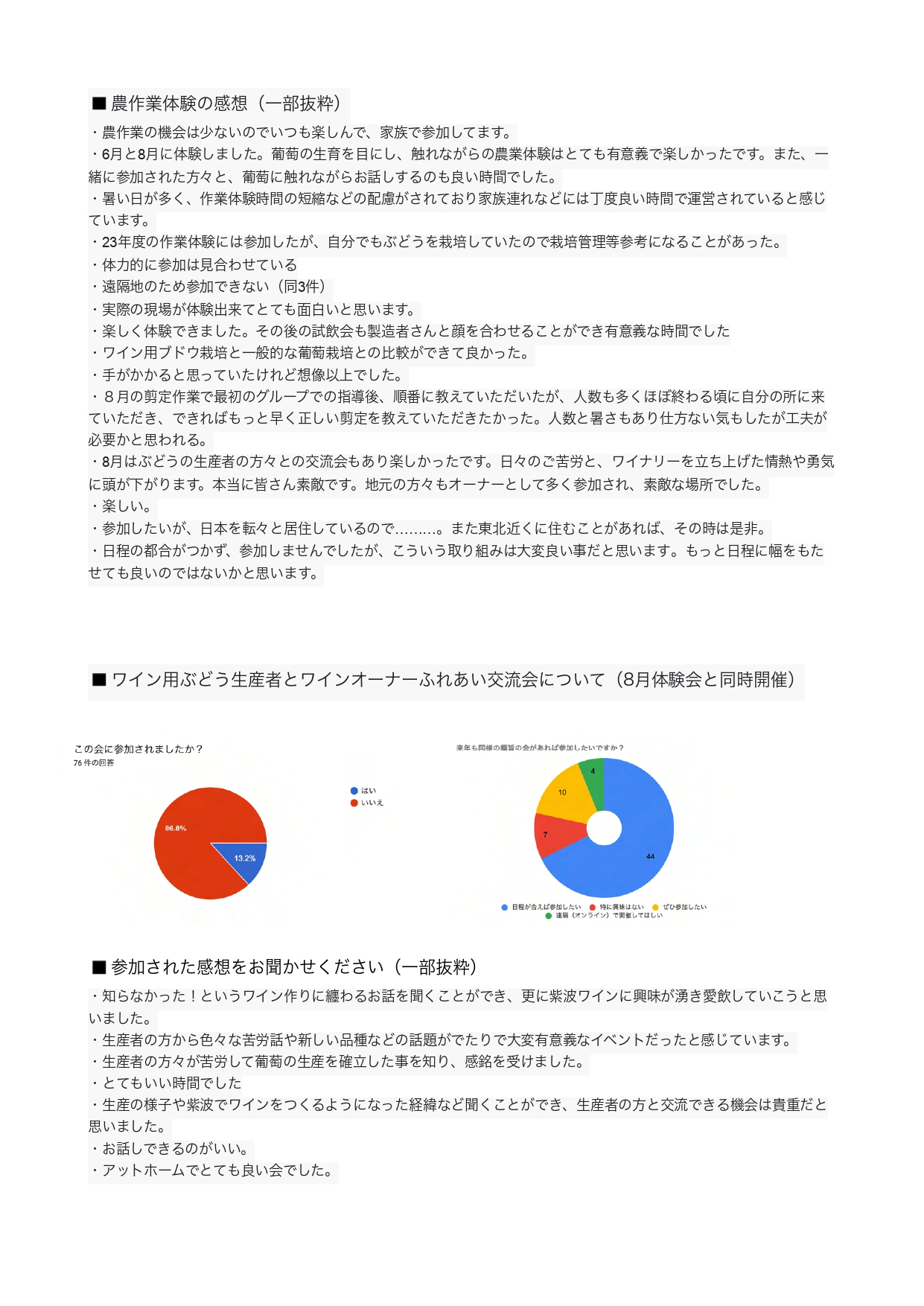

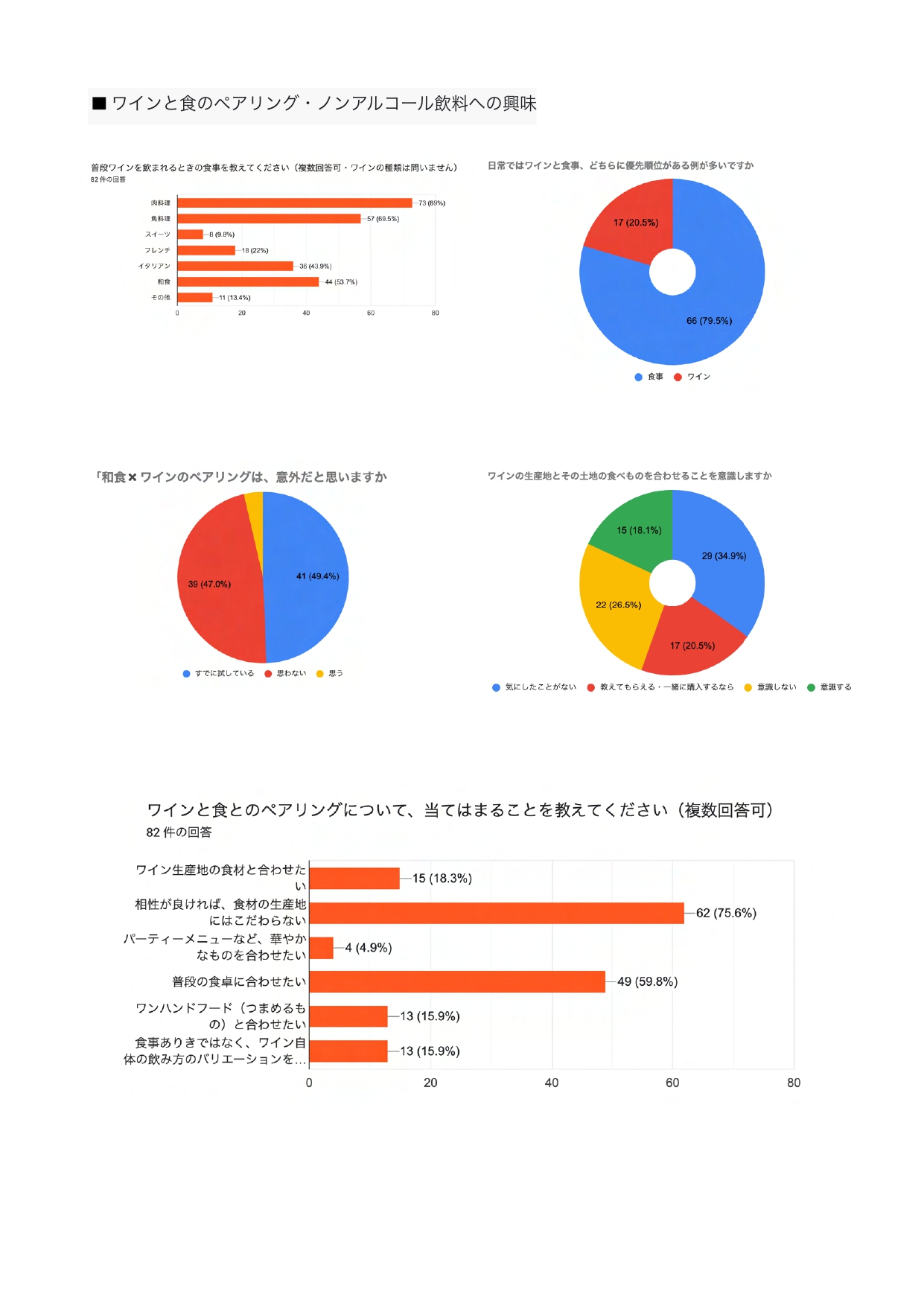

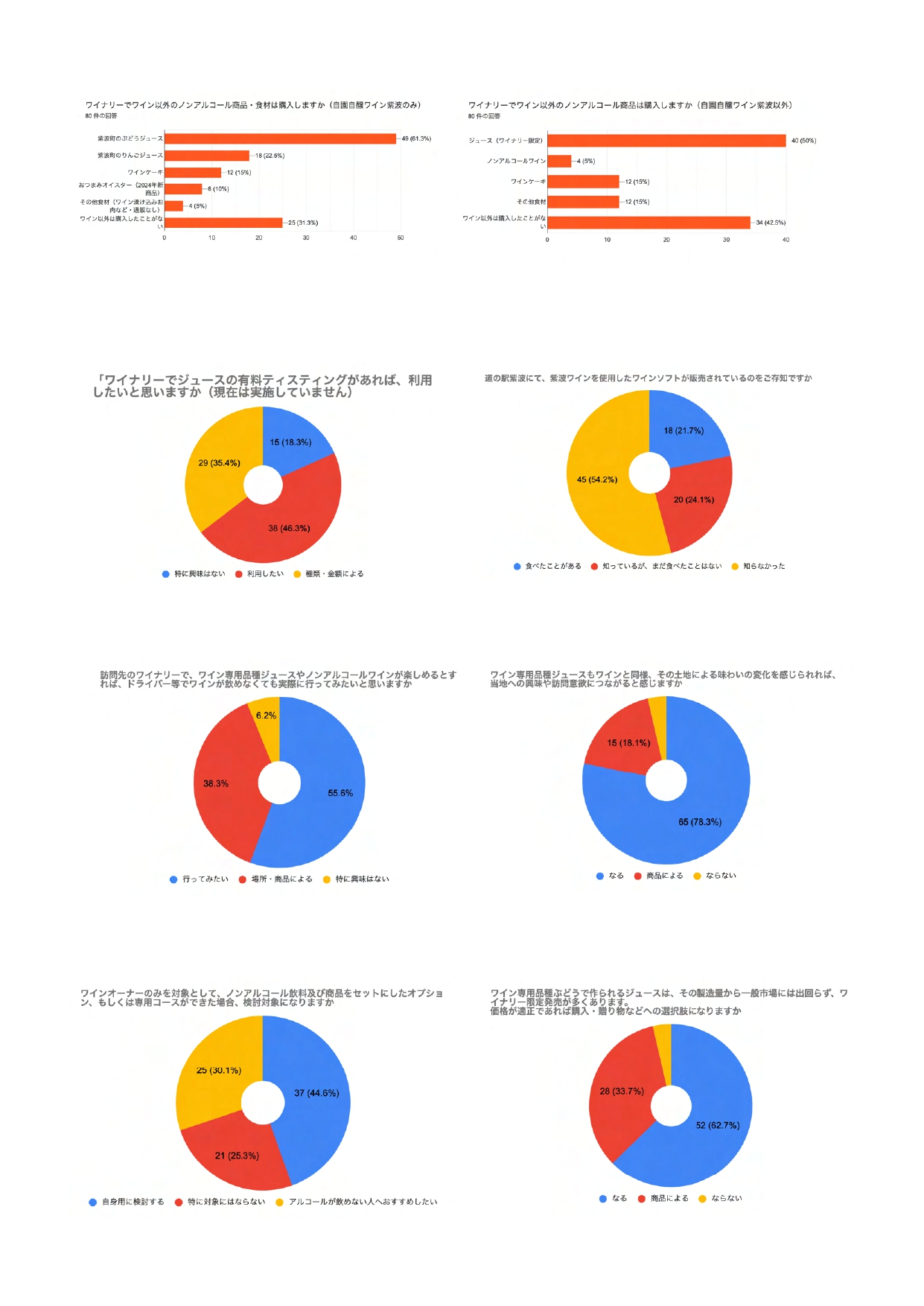

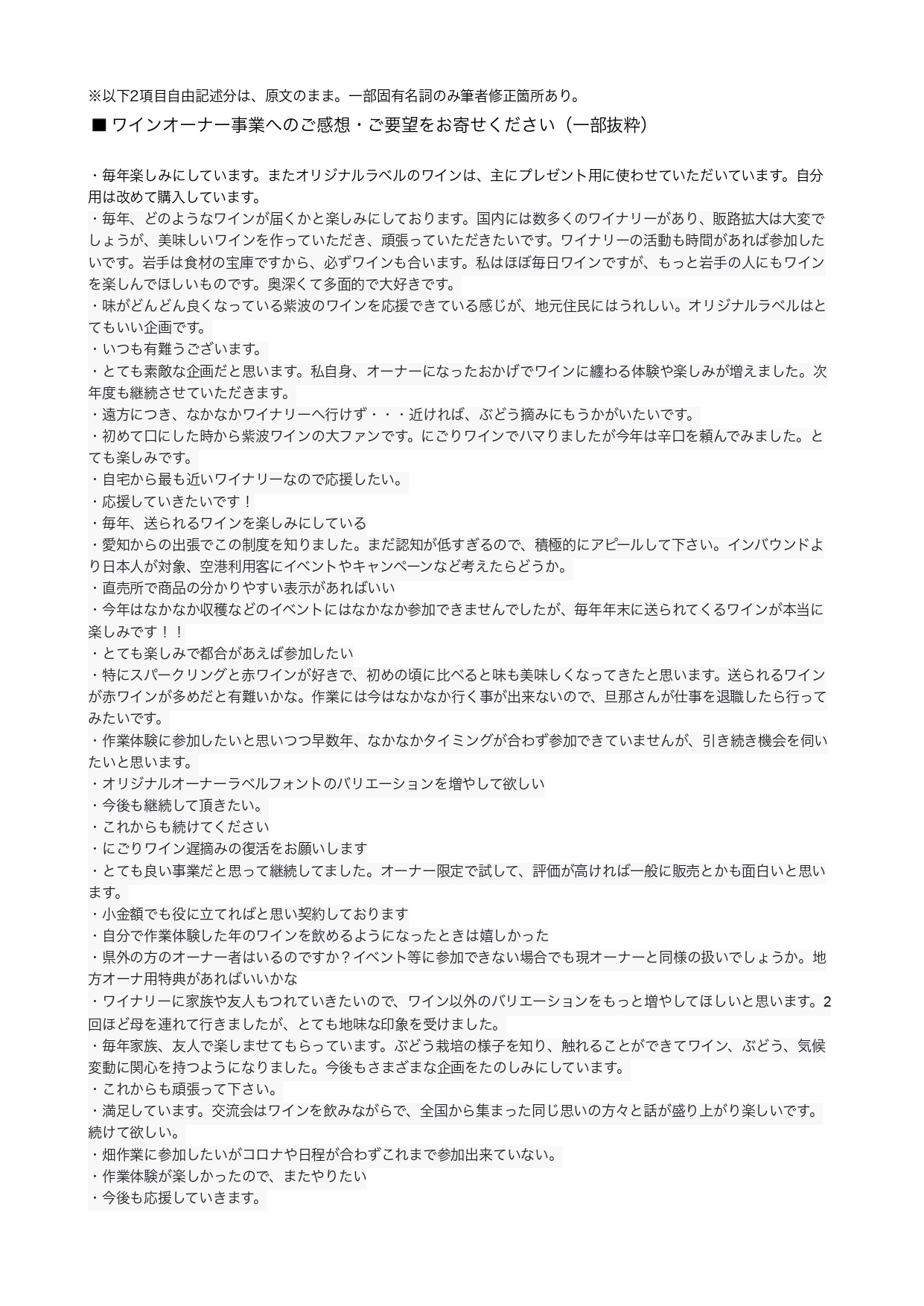

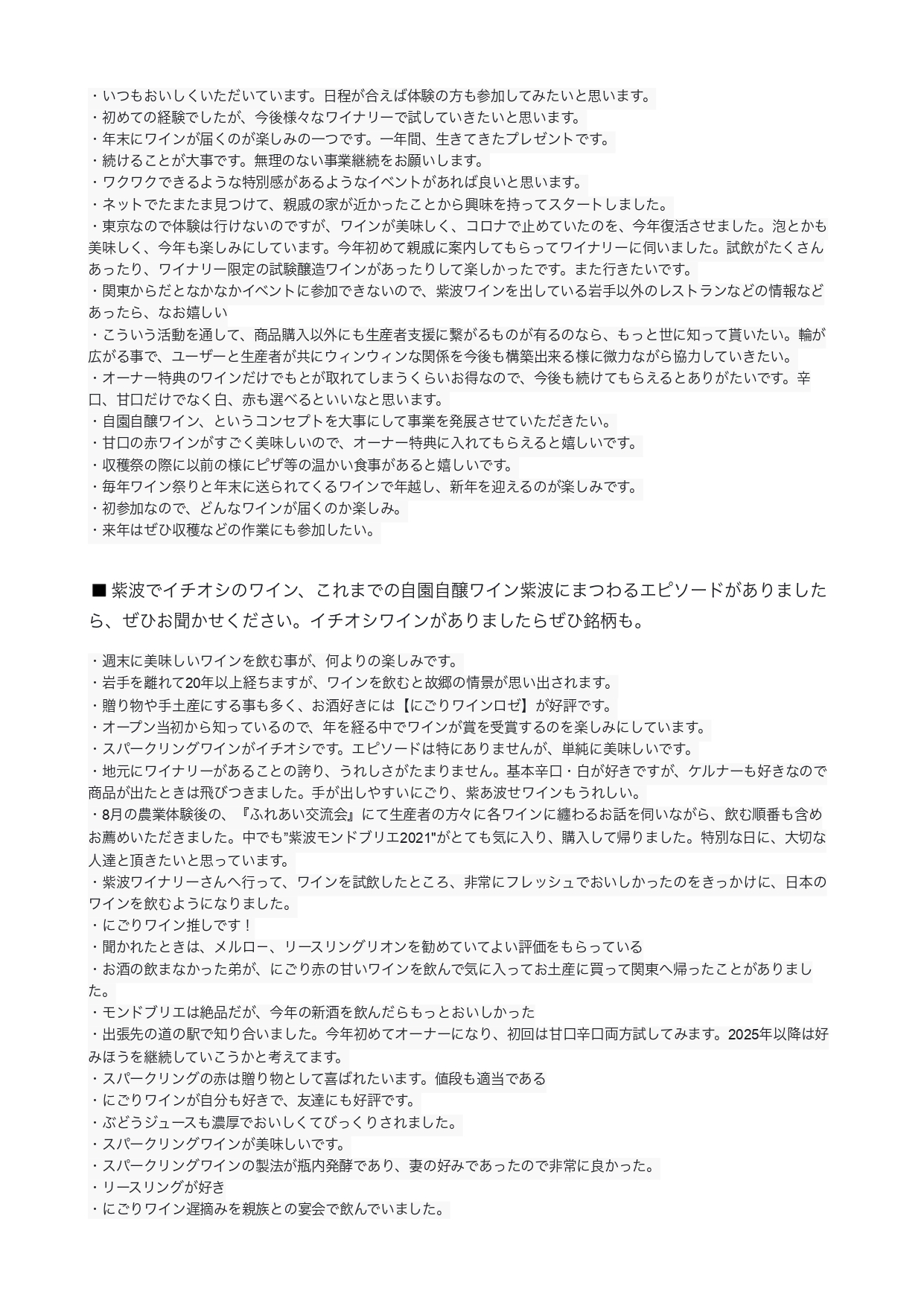

自園自醸ワイン紫波 2024年ワインオーナー契約者対象アンケート結果(一部抜粋)

自園自醸ワイン紫波 2024年ワインオーナー契約者対象アンケート結果(一部抜粋)

※(株)紫波フルーツパークと共同実施。

有効回答数:83 (内、任意氏名記載40)

実施期間 2024年12月6日~26日

データ編集・作成:筆者

参考文献

註:

1)まちのプロフィール/紫波町 https://www.town.shiwa.iwate.jp/chosei/gaiyo1/gaiyo2/2194.html 紫波町ホームページ(2025年1月29日閲覧)

2)自園自醸ワイン紫波

運営会社:(株)紫波フルーツパーク(紫波町第三セクター)

所在地:岩手県紫波郡紫波町遠山字松原1番地11

https://www.shiwa-fruitspark.co.jp/winery/ourwinery/winery.html(2025年1月29日閲覧)

会社沿革:資料3 自園自醸ワイン紫波と地元紙からみるワインの歩み(表作成:筆者)

補註:本稿内におけるワイナリー名及びブランド名においては、2025年1月現在、通称として使用される「自園自醸ワイン紫波」に名称表記を一律する。名称変更経緯については、資料3内年表に記載した。

本稿では役割の明瞭な表現のため、契約農家(生産のみ)を「生産者」、生産・醸造・販売にかかわる自社社員を「ワイナリー」と表記する。

3)岩手県農地改革史編纂委員会 編『岩手県農地改革史』、岩手県自作農協会、1954年、国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2470888 (2025年1月30日閲覧)

地質の特徴より適地適産を奨励したことから、参考資料として資料1 画像3にて岩手県地質概略図を示した。

4)明治期より果樹栽培にその特性を示していた遠山村(現:紫波町遠山)をはじめ、1950(昭和25)年に隣接する大迫町に県営ぶどう試験地が設置され、町境となる赤沢・佐久内地区(現:紫波町赤沢・佐久内地区)にぶどう栽培団地が造成されるきっかけとなった。遠山・赤沢・佐久内地区が、現在の紫波町東部地域となる。

紫波町史編纂委員会編『紫波町史』第二巻、紫波町、1984年3月

https://img.japandx.co.jp/shiwatown/shiwa-town/material/files/group/14/shiwatyoshi_2_4.pdf 第5編第4章 産業経済 p555、7〜10行(紫波町役場電子データ 2025年1月29日閲覧)

5)1955(昭和30)年、岩手県の第2次ぶどう増殖3ヶ年計画より、紫波町東部地域に対してぶどうの集団増殖が奨励された記載がある。

赤沢果樹生産組合『赤沢果樹生産組合創立50周年記念誌 実りの丘に光り満ちて』2007年、18ページ

6)当地の標高はそれほど高くはないが、年間降水量は約1200mmで平均よりやや少なく、昼夜の温度差は大きく、空気が滞留するため、湿気が溜まりにくいとされる。

参考:気象庁ホームページ 紫波

https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/nml_amd_ym.php?prec_no=33&block_no=1128&year=&month=&day=&elm=normal&view=(2025年1月30日閲覧)

7)1962年(昭和37)9月 岩手県で初のワイン醸造を行う第三セクター・岩手ぶどう酒醸造合資会社設立。(1974年(株)エーデルワインに改組)

EDELWEIN「ワインづくり50年のあゆみ」、EDELWEIN、2012年

8)東京税関 特集 ボトルワインの輸入と日本酒の輸出https://www.customs.go.jp/tokyo/content/toku0209.pdf (最終閲覧 2025年1月18日)

9)日本経済新聞 日経MJ 「全国が70年万博状態」 孤独のグルメ原作者が語る食の今

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC02C820S4A201C2000000/ 2025年1月18日(会員限定記事)

10)甘味ぶどう酒

明治期からの国産ワインが日本人に受け入れられなかった理由のひとつに、ワインの酸味が日本人の嗜好に合わなかったことが挙げられ、赤ワインに糖とアルコールを添加する加工法を使用した甘味ぶどう酒が登場した。その嚆矢は蜂印香鼠葡萄酒〔1881(明治14)年発売・86年商標登録〕は樹皮を配合した甘口の薬用ワインであり、健康目的として宣伝された。その後、「赤玉ポートワイン」〔1907(明治40)年発売、73年サントリー赤玉スイートワインに改称〕をはじめ、薬用用途を全面に打ち出した大黒天印甲斐産葡萄酒〔1891年(明治24)〕などを代表格とし、1918年には甘味葡萄酒の国内ワイン市場の占有率は約8割となり、その傾向は1974年まで継続する。

日本ワインの歴史「国産ワインの誕生」17〜23行目

https://jwine.net/knowledge/advanced-01/(2025年1月18日閲覧)

日本ワイン検定事務局『日本ワインの教科書』柴田書店 2023年2版(2021年初版)

キリンホールディングス「国産ワインのブランド「大黒」葡萄酒を成功させた宮崎光太郎」https://museum.kirinholdings.com/person/wine/08.html(2025年1月18日閲覧)

11)ワイン消費数量推移(日本のワインブームの推移)

メルシャン「ワイン参考資料2024」キリンホールディングス 2024年 1ページ

https://www.kirinholdings.com/jp/investors/files/pdf/market_wine_2024.pdf

(2025年1月29日閲覧)

12)「同町(筆者追記:紫波町)はブドウの生産量が県内一ながら、自前のワイン醸造所がなく、ワイン用種のほとんどを大迫町のエーデルワインに出荷している」岩手日報 2001年2月1日朝刊17面 (岩手日報電子縮刷版より引用)

13)資料3 筆者作成年表により、創業時からの経緯を示す。

14)当地居住者以外で、地域と多様に関わる人々を指し、地域づくりの担い手となることが期待される。

総務省 関係人口ポータルサイト https://www.soumu.go.jp/kankeijinkou/about/index.html(2025年1月28日閲覧)

15)該当地域の地質概要としては主に『中生代の花崗岩を含む火成岩』や『古生代の蛇紋岩などの変成岩や石灰岩などの堆積岩』などで構成される。

※岩手県立博物館 学芸員望月貴史氏が原文作成(2024年5月18日)後、筆者による修正あり。望月氏の論拠は以下の2点に拠る。

岩手県開発企画室編『北上山系開発地域土地分類基本調査 日詰』1976年

https://nlftp.mlit.go.jp/kokjo/tochimizu/F3/data/pdf/0325t.pdf p18-22

産総研地質調査総合センター,20万分の1日本シームレス地質図V2,オリジナル版(地質図更新日:2024年9月6日)

※本記載初出:京都芸術大学芸術学部芸術教養学科 芸術教養演習2(2024年春期)

参考地質図の最新版を確認の上、更新日を差し替え。本論記載にあたり、2025年1月24日に望月氏に本内容にて記載許諾済み。

16)「リースリング・リオン」は甲州とリースリングを交配し、岩手の気候に即した品種と改良した。「モンドブリエ」は岩手県内3ヶ所の試験栽培の結果、紫波が栽培に最適とされた。

岩手農業研究センター「ワイン品質に優れ本県でも栽培容易な醸造用ぶどう品種の選抜」2021年

https://www.ccrd.iwate-u.ac.jp/wp-content/uploads/2021/12/No.14.pdf(2025年1月29日閲覧)

17)ぶどう栽培の初期に携わった川村哲朗は「ぶどう栽培指導の思い出」として下記のように語っている。

「新しい品種の栽培にはその先20年のことを考えなければなりません。新植して3年で実はなりますが、それから一人前の樹になり、売ってお金になるのは7、8年、10年はかかる。さらに安定するまで見ようとすると20年はかかるんです(談)」

前掲5、13ページ

農園部田村氏によれば、2024年現在、試験栽培には6〜7年を要しており、同規模の国内ワイナリーと比較し、多品種の栽培を試みていると語る。詳細は資料8に示した。

取扱品種・収量実績一覧は資料4・5に記載した。

18)ORECニュース「岩手県紫波町、株式会社フルーツパークと包括連携協定を締結しました」2023年

https://www.orec.co.jp/info/2211/ (2025年1月19日閲覧)

19)ワインオーナー

甘口・辛口コースがあり、特典としてオリジナルワイン・直営店(オンラインショップ含む)割引・農作業体験(任意)を設定。

資料6に加入者人数推移を掲載。

資料7に2013〜25年(抜粋)の募集チラシをまとめ、募集要項の推移を示した。

20)加入の動機

資料10 ワインオーナーアンケート 加入の動機

個別コメントにその内容が詳しい。

21)全国合計493場

国税庁 3.ワイン製造業 表38 都道府県別のワイナリー数 2023年(令和5年)集計分

https://www.nta.go.jp/taxes/sake/shiori-gaikyo/seizo_oroshiuri/r06/pdf/06.pdf (2025年1月18日閲覧)

22)『紫波町第二次紫波町総合計画』2011年、p52には「県内一のぶどう産地である紫波町の特産品「自園自醸ワイン紫波」は、販売開始から5年が経過し年ごとに品質の向上と販売本数の増加が見られるとともに、外部からの評価が高まって」いるも「県内外において紫波といえばワインだという認識が低く、未だ町のブランド化に至っていません」と評価されているが、20年の同報告書内では「県内一のぶどう産地である町の特産品「自園自醸ワイン紫波」は、継続的な品質向上を図り、外部からの評価の高まりとともに販売本数が増加しています」と記載がある。

資料6で示す通り、2017年よりオーナーの申し込み数が上昇しており、需要が見込める業績となったことが示唆できよう。

23)(株)エーデルワイン(1974年設立)

所在地:岩手県花巻市大迫町大迫第10地割18番地3

ホームページ https://edelwein.co.jp/company

註6に示した岩手ぶどう酒醸造合資会社を前身とし、1974年のエーデルワイン発足時より紫波町及び紫波町農協が株主として出資している。

24)ワイナリー主催ではないが、以下の2例が認められる。

・取引会社株主対象イベントとして、契約農家圃場にて収穫体験の実施とワイナリー見学

株式会社クボタ「第13回収穫体験 ワイナリー見学会 ご招待のご案内」2022年

https://www.kubota.co.jp/ir/individual/tour/data/22-02_2.pdf(2025年1月30日閲覧)

・一般市民対象イベントとして、自社圃場見学及びワインセミナーの実施

花巻市図書館『みんなでライブラリー第1回「~大人の社会科見学~小さな町の世界のワイン」』

https://www.city.hanamaki.iwate.jp/bunkasports/bunka/1019887/tosyokan/1018466/1021757.html

開催日:2024年7月7日 会場:株式会社エーデルワイン

25)圃場及び醸造施設は通年自由見学が可能。

一般対象有料イベント「紫波ワインツーリズム」(完全予約制・週3回)は、工場見学・圃場見学・試飲をセットに通年実施する。イベント参加費(2024年現在 1100円)には、当日限定の500円分商品券も含まれる。2024年10月15日取材。

◾️ワインツーリズム参加コメント

「今回自園自醸ワイン紫波を訪れて興味を持ったことが、紫波町の第三セクターとして、地域の人たちとの関わりが強く、みんなで美味いワインを作っていくというところでした。

自園自醸のワインを通して、人と人とがつながっていく。紫波の風土を伝えていくというところに魅力を感じました。

ワイナリーのツーリズムに初めて参加をし、自身の想像していた以上に工程が多くあり、手作業でのぶどう狩りや、何百キロもあるぶどうをその日のうちに加工していく。そしてその工程を14名の社員で行われているところに感銘を受け、忙しく作業をしている中でも丁寧に工程やワイン・ぶどうについて教えてくれたみなさんのあたたかさも感じました。

日本でのワイン用のぶどう栽培の難しさを体感しながら、それでも生産者たちのていねいなぶどう作りと、ていねいなワイン作りで一般の美味しいワインが出来上がるというのは素晴らしいことです。多くの人の想いがつまったワインをいただき、私の周りの人にも伝えて輪が作れたらよいと思います」(コメントシート原文・一部句読点のみ補足)

26)石川は日常品としての安価を示す大手メーカーと、嗜好品としての高単価を示す小規模ワイナリーを比較し、「嗜好品としてワインを購⼊する客層は、個性的な⼩規模ワイナリーの単価の⾼い製品を購⼊する傾向が強い。」と指摘する。

石川尚美『新興ワイン産地における小規模ワイナリーの存立構造に関する調査・研究―北海道の事例を中心として―』東京農業大学リポジトリ、2021年、p115

https://nodai.repo.nii.ac.jp/records/922(2025年1月29日閲覧)

27)「直売所での販売は、日常品として購入する場合、2000円以下の商品が主に動く。対して観光等で別地域からの訪問客は、3000円以上の高額帯とされる商品が動きやすい。特にコンクール入賞ラベルシールが貼ってあるものはその動きは顕著である。」(2024年8月17日 ワイナリースタッフよりヒアリング)

28)資料10 ワインオーナーアンケート

日常で選択する価格帯を参考。

自由記載のコメント欄には銘柄名を明記するオーナーが多く見られる。

29)地産多消

地元の商品を地元で消費する「地産地消」と地元の商品を他地域で消費する「地産他消」を組み合わせた言葉。

高崎市ホームページ 「地産多消とは、地産地消+地産他消」

https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/5862.html (2025年1月28日閲覧)

30)日本ワインの定義は国産ぶどうのみを原料とし、日本国内で製造された果実酒を指す。基準を満たしたぶどう産地や品種のラベル表示が可能である。この表示基準の設定は国内初であり、消費者の内容誤認を防ぎ、商品の選択を容易とするが、製造者によってはそれまでのラベル表記や銘柄名変更が生じるケースも発生した。平成30年10月30日より適用開始。

国税庁 果実酒等の製法品質表示基準について(ワインのラベル表示のルール)平成28年2月

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/winelabel.pdf(2025年1月19日閲覧)

31)日本ワインラベルの基準

資料9に「紫波モンドブリエ2020」を例とした筆者作成の表にて、日本ワインにおけるラベルの読み方の例を記した。

32)『(前略)芸術作品のもつ〈いまーここ〉的性質ーーそれが存在する場所に、一回的に在るという性質である。しかしほかならぬこの一回的な存在に密着して、その芸術作品の歴史が作られてきたのである。(中略)この伝統を追跡するためには、オリジナルが存在する場所から出発せざるをえない。』

ヴァルター・ベンヤミン「複製技術時代の芸術作品」、 浅井健二郎編訳 、久保哲司訳『ベンヤミン・コレクション1 近代の意味』ちくま学芸文庫、2023年第2版第16刷、p388

33)拙稿「自園自醸を生み出すコミュニティ」(京都芸術大学芸術学部芸術教養学科芸術教養演習2 2024年春期)にて、非飲酒者層における現地体験への訴求を調査し、論考を示した。

合わせて資料10を論拠とする。

34)拙稿「その土地のひとしずく--自園自醸の取り組みから--」(京都芸術大学芸術学部芸術教養学科芸術教養演習1 2024年夏期)にて、「ワインと食の記憶」の調査から、記憶の中の「場所」の記載に注目し、ワインがもたらす記憶と場所との相関性の創出について論考を示した。

合わせて資料10を論拠とする。

35)ぶどうジュースの生産ストーリー

資料8 野田氏・田村氏インタビュー

36)宮沢賢治「農民芸術概論綱要」『昭和文学全集第4巻』小学館、1998年初版、p493

・参考文献・ウェブサイト

◾️岩手県・紫波町関連

内田和義・中間由紀子「昭和20年代における生活改善普及事業と地方自治体 農林省の方針に対する岩手県の対応を中心に」『農業経済研究』2015年、第87巻第2号、p115-128

https://www.jstage.jst.go.jp/article/nokei/87/2/87_115/_pdf/-char/ja(2025年1月29日閲覧)

しわネット 2007年4月号

https://shiwa-net.jp/official/wp-content/uploads/2022/06/all-162.pdf(2025年1月29日閲覧)

しわネット 2009年11月号

https://shiwa-net.jp/official/wp-content/uploads/2022/06/all-131.pdf(2025年1月29日閲覧)

紫波町【第三次紫波町総合計画 [令和2(2020)年度~令和9(2027)年度]】紫波町ホームページ

https://www.town.shiwa.iwate.jp/soshiki/4_1/2_9_2020sougoukeikaku/7122.html/(2025年1月30日閲覧)

「紫波町第三次観光振興計画」紫波町、2021年

https://img.japandx.co.jp/shiwatown/shiwa-town/material/files/group/5/honpen.pdf(2025年1月29日閲覧)

『昭和廿八年村勢要覧』岩手県紫波郡佐比内村、1954年(紫波町図書館複製)

『町勢10年のあゆみ』岩手県紫波町(私家製)1955年 (紫波町図書館複製)

大澤あつし、滝沢文教編『日本地質図体系3 東北地方』朝倉書店、1992年

大迫町ぶどう生産振興プロジェクトチーム『大迫のぶどう栽培 平成8年3月』花巻地方振興局農林部、1996年

村田柴太『村田柴太が語るエーデル・ワイン物語』エーデルワイン、2004年

『ヴィノテーク』(株)ヴィノテーク 2013年6月号

◾️その他

ジェイミー・グッド(梶山あゆみ訳)『ワインの科学』河出書房出版、2008年初版

山本博『東日本のワイン』株式会社ワイン王国、2010年初版

田中洋『消費者行動論体系』中央経済社、2010年(2008年初版)

藤原俊六郎『新版図解土壌の基礎知識』農山漁村文化協会、2013年

仲田道弘『日本ワイン誕生考 知られざる明治期ワイン造りの全貌』山梨日日新聞社、2018年初版

仲田道弘『日本ワインの夜明け〜葡萄酒造りを拓く〜』創森社、2020年初版

蛯原健介『日本のワイン法』虹有社、2020年初版

源河亨『「美味しい」とは何か 食からひもとく美学入門』中公新書、2022年初版

鳥海美奈子『日本ワイナリーの深淵 ー出色ワインの作り手たち』さくら舎、2022年

中山正男「日本におけるワイン用原料ブドウ栽培」『日本醸造協会誌』1993年 88巻 9号 p.654-659

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jbrewsocjapan1988/88/9/88_9_654/_pdf/-char/ja(2024年8月28日閲覧)

八反田元子「ヴィンヤードとワイナリーの開設を契機とする地域イメージの形成に関する研究」『農村計画学会誌 』2014年 33巻2号 p. 159-168 https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2030873609.pdf(2025年1月19日閲覧)

東京国税局(国税庁)「果実酒に関するもの」

https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/sake/abc/abc-wine.htm(2025年1月30日閲覧)

国税庁 「3.ワイン製造業」

https://www.nta.go.jp/taxes/sake/shiori-gaikyo/seizo_oroshiuri/r05/pdf/06.pdf(2025年1月30日閲覧)

拙稿「自園自醸を生み出すコミュニティ」京都芸術大学芸術学部芸術教養学科芸術教養演習2 2024年春期

拙稿「その土地のひとしずく--自園自醸の取り組みから--」京都芸術大学芸術学部芸術教養学科 芸術教養演習1 2024年夏期

◾️本論に関わるアンケート調査(Googleフォーム利用)

2024年4月「岩手ワイン・ワイナリー・ワインオーナー認知度アンケート」

実施期間:2024年4月16日~30日

実施方法:京都芸術大学学内SNS(airUコミュニティ)内告知及び筆者知人対象。

有効回答数:52

2024年8月「ワインと食事についてのアンケート」

実施期間 2024年8⽉1⽇〜9⽇

実施方法:京都芸術⼤学向けには学内 SNS (airU コミュニティ)及び、「芸術教養演習1」開講ページ内にてアンケートページリンク・QRコードを提⽰。

学外・⼀般向けにはQR コード記載リーフレットを作成・配布し、筆者知⼈を中⼼に回答を得た。個⼈情報未回収のため、学内外共に回答者における筆者知⼈の割合、および嗜好性は特定できないが、本考察における⾮飲酒層への介⼊を試みるため、案内ページにノンアルコール飲料の設問がある旨を記載し、回答に繋げている。

有効回答数:65

2024年12月 「自園自醸ワイン紫波 ワインオーナー対象アンケート」(資料10)

実施期間 2024年12月6日〜26日

実施方法:Googleフォーム利用。オーナー契約者の中から、ワイナリー側にメールアドレス登録しているオーナーを対象に依頼。

個人情報保護のため、アンケート依頼をワイナリー側から実施。学術利用を明記の上、本調査のみワイナリーと共同実施の形を採用した。

有効回答数:83

◾️2024年取材イベント(紫波フルーツパーク)

6月8日 ワインオーナー第1回作業体験会

8月17日 ワインオーナー第2回作業体験及びワイン用ぶどう生産者とワインオーナーふれあい交流会」

10月6日 ワインオーナー第3回作業体験会

10月15日 ワインツーリズム

7月7日 花巻市立図書館『みんなでライブラリー第1回「~大人の社会科見学~小さな町の世界のワイン」』

会場:株式会社エーデルワイン

◾️取材協力

・ワイナリーデータ提供 池内匠氏・野田克氏・田村孝明氏((株)紫波フルーツパーク)

・ワインツーリズム 駒板瑛理香氏

◾️調査協力

紫波町図書館

岩手県立図書館

岩手県立博物館