川越の銘茶「河越茶」の復興活動について

1.はじめに

埼玉県の観光地として蔵造りの景観が人気の「小江戸川越」。

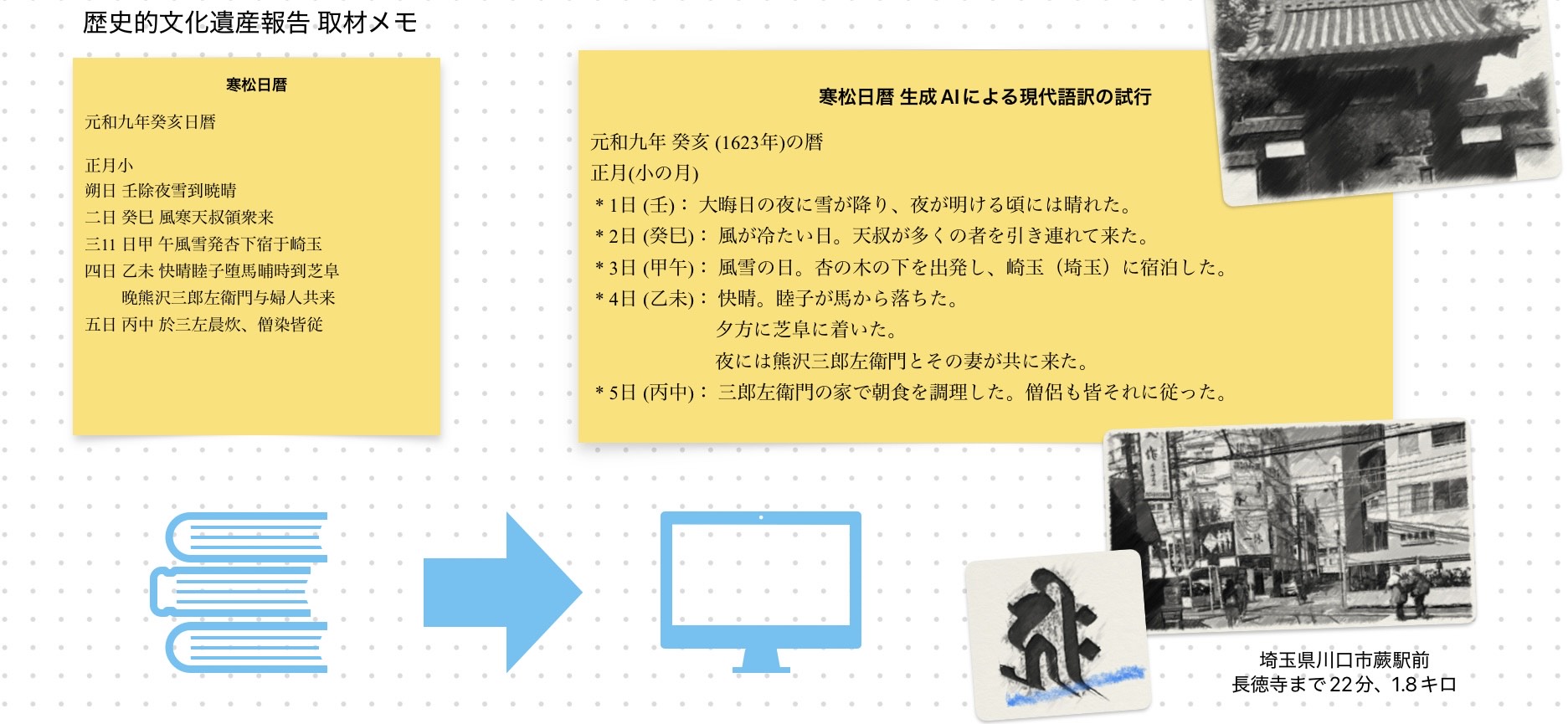

川越を代表する食べ物といえば、まず「さつまいも」と言いたいところだが、近年「河越抹茶」が存在感を増している[写真1]。そこで埼玉県内の銘茶のルーツと川越と茶の関連性を整頓したうえで、「河越茶」の復興活動を考察したい。(現在の「川越」の表記は江戸時代ころから使われるようになった。以後、地名は川越に、ブランド名は河越に統一。)

2.茶産地としての埼玉県

チャの木はもともと熱帯から温帯を起源とするツバキ科の樹木であり、育成地域として埼玉県は北限に近い。そのため主産県別統計では摘採面積と茶葉収穫量ともに最下位である[資料1] 。しかし埼玉県産の銘茶の代名詞といえる狭山茶は、北限に近い地域特性を活かしてじっくり育てた肉厚な茶葉の甘みと濃厚なコク、それぞれの茶農家が栽培から販売までおこなっていることが特徴である。

江戸時代後期に狭山丘陵の北麓の村に住んでいた吉川温恭(1767~1846)とその友人の村野盛政(1764~1819)が狭山丘陵に自生していた茶の葉で茶を作ったところ、たいへん美味しい茶ができたという。当時の江戸では蒸し製煎茶が人気で高値で取引されていたことから、村の暮らしを良くするために狭山丘陵の村々に製茶技術を広めて量産体制を整え、文政2年(1819)に江戸の茶問屋と取引を開始した。お茶が海外に輸出されるようになると、武蔵野台地一帯で広く栽培されていた茶を明治8年(1875)に「狭山茶」と統一した [1]。

3.川越と茶の歴史

川越一帯は古くから入間川と鎌倉街道に近い要衝の地として栄え、中世には平氏の流れをくむ豪族である河越一族が治めていた。南北朝時代(14世紀頃)に記された『新選遊覚往来』や『異制庭訓往来』には全国の銘茶産地として「武蔵河越」と記されている。川越市内にある天台宗の星野山無量寿寺(現在の中院)の境内には、円仁(794~864)が京都から持ち込んだ茶の実から栽培したと刻まれた石碑がある [写真2]。入間川沿いにある河越氏の居館跡からは茶臼や茶入・天目茶碗などの喫茶道具が多数出土しているが、河越氏と有力寺院の衰退によって銘茶産地としての「武蔵河越」は途絶えてしまった。

また狭山茶のルーツのひとつである「慈光茶」は『旅宿問答』(1507)に武蔵国の銘茶として記されている。北限と言われる埼玉県でも標高400mを超えるときがわ町にある慈光寺も関東屈指の天台宗の大寺院であった。焼き討ちや火災などによって寺が衰退し茶の生産も途絶えたが、付近には現在も茶の木が多く自生している[写真3]。しかし当時の慈光茶は一般的なチャの木と種類が違うことや、当時は川越を経由せずに陸路で日高や秩父方面に多く運ばれていたという慈光寺でお伺いした内容からも、河越茶は慈光茶とは別のブランドだった可能性が高いと考えられる。

4.河越茶の復興活動

“地元を盛り上げて貢献したい”と活動していた川越出身の布目さんと林さんが文献に記された「河越茶」に手応えを感じ、NPO法人「河越抹茶の会」を創設。2012年「河越茶Rebornプロジェクト」として河越茶の歴史について本格的な調査を開始した。

まずは当時の飲み方である抹茶という形で復興を目指して活動するなかで埼玉県職員から「碾茶工房 明日香」を紹介された。明日香は「狭山茶産の抹茶」を求める声に応えて15年の設備開発や試行錯誤を経て農家が協力して設立・運営している関東で唯一の碾茶(抹茶)工場である。

川越の新たな特産物として「河越抹茶」の営業活動を行なう「株式会社 十吉」を2013年4月に設立し、「河越抹茶の会」はブランド管理に専念する体制として2019年に「河越抹茶」を商標登録。河越抹茶を川越の新たな魅力にしたいという活動に共感し応援してもらえることが増えていった。現在では河越抹茶や川越産茶葉を使用した商品やメニューが多く開発され、濃厚な色味わいと風味や色合いも好評だという。

5.本活動を評価する点

「河越茶」の復興活動において「河越抹茶の会」のコンセプトと活動そのものを評価したい。狭山茶や慈光茶などの他の銘茶と共存しながら、川越市を中心とする旧河越領内(川越、狭山、所沢など埼玉県西部地域)で生産された茶葉を同地域内で加工・精製することを条件としており、以下の活動コンセプトを掲げている。

5−1.ブランドの構築:川越の歴史に基づいて「河越抹茶」を定義し、地域の生産者と高品質な抹茶を安定供給できる体制の構築。

茶葉は収穫直後から品質が急激に落ちる。さらに抹茶は煎茶とは製造方法が異なるため関東唯一の碾茶(抹茶)工場である明日香との連携価値は極めて大きい。

5−2.ブランドの管理:「河越抹茶」を地域団体商標に登録し、「河越抹茶の会」を経由した抹茶のみを「河越抹茶」と認定し、ブランドロゴを含めた管理体制。

コンセプトや活動に制限を受けないように企業からの出資を受けずに活動を続けるつもりだという。そのうえで自治体や生産者との関係性を築きながら活動を継続している。

5−3.ブランドの拡張:川越を中心に日本全国に向けた「河越抹茶」の魅力発信と、商品の開発・販売活動。

川越は埼玉県有数の観光地だが日帰り観光が主体[2]のため、手軽に楽しめる飲料やスイーツなどの抹茶製品は川越の観光スタイルに馴染みやすい。川越の観光サイトでの特集記事[3]や、川越市のふるさと納税の返礼品としても発信している。

6.ときがわ町における茶の生産状況と「慈光茶復活プロジェクト」との比較[4]

ときがわ町では茶農家によって構成される組合の製茶工場で加工していたが、平成20年に高齢化によって閉鎖。現在は埼玉県横瀬町の製茶工場まで運んでときがわ茶を製茶している。慈光茶復活プロジェクトは、慈光寺やときがわ町の文化と伝統の継承を目的に町内の旅館が主体となって活動を行っている。同旅館が運営する観光茶農園での茶摘み体験やカフェ、慈光寺の観光ツアーなどを定期的に主催しており、慈光茶はときがわ町のふるさと納税の返礼品にもなっている。

川越市とときがわ町との単純な比較は難しいが、慈光茶(ときがわ茶)の大規模な流通や地域人口と観光客の数にたよったSNS拡散も難しい[資料2]。ツアーや茶摘み体験も天候や季節の制約などの課題もあげられるが、2023年には慈光茶のクラウドファンディングや入間市博物館アリットとの連携講座など、河越茶とは異なった取り組みを地道に継続している。

これらのことから、あらためて川越の歴史にもとづいた好立地と「河越抹茶の会」のシンプルで明確なブランドコンセプトと茶農家と碾茶工場とのネットワーク形成。さらに当時の姿である河越抹茶を復興させた行動力と、現在に馴染みやすいペットボトルで河越茶などを両軸で展開した企画力を評価したい。

7.まとめ

川越を経由して出荷された一部の慈光茶が「武蔵河越」の茶と呼ばれた可能性も考えられる。そしてどちらも茶の栽培に適した武蔵野台地(関東ローム層)上であることから、垣根などに茶の木が広く利用され自家用の番茶が作られてきた。その歴史があるからこそ銘茶としての狭山茶が生まれ、明日香と川越の地をふたたび結びつけたのである。

茶は国内では言うまでもなくインバウンド観光客にも日本文化を感じられる人気コンテンツである。ペットボトルの河越茶は川越市のイベントで来賓に振る舞われることも多いという。川越の特産物としてさつまいもの次に認知されることが目標というが、すでに地域ブランドの一角を構成しているといえよう。新たな魅力として河越茶の発展とそれを利用した商品展開をこれからも期待したい。それらを実際に川越に訪れて皆さんの目と舌で確かめていただけると嬉しく思う。

参考文献

参考文献

「史料で読み解く 狭山茶の歴史」入間市博物館アリット、2019年

「川越市博物館・常設展示図録」川越市博物館、2023年版

「製菓製パン」2016年4月号、株式会社 製菓実験社、102〜112P

[1] 入間市博物館アリット「狭山茶の歴史」、2023年3月16日更新、2024年12月閲覧

https://www.alit.city.iruma.saitama.jp/070/040/020/20200101155000.html

[2] 川越市「令和5年(1月から12月)川越市入込観光客数について」、2024年11月22日更新、2024年12月閲覧

https://www.city.kawagoe.saitama.jp/kanko/k-tokei/1011628.html

[3] 小江戸川越ウェブ 公益社団法人 小江戸川越観光協会「Special Contents! 川越のさつまいも&抹茶」、2025年1月閲覧

https://koedo.or.jp/feature/%E5%B7%9D%E8%B6%8A%E3%81%AE%E3%81%95%E3%81%A4%E3%81%BE%E3%81%84%E3%82%82%E6%8A%B9%E8%8C%B6/

[4] 日本経済新聞「埼玉・ときがわの町田屋旅館、幻の「慈光茶」で町おこし」、2023年9月9日、2024年12月閲覧

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC162RJ0W3A810C2000000/

いぶしぎん「狭山茶、静岡茶の源流「慈光茶」の復活を通じ、ときがわ町を盛り上げたい!!」、2024年12月閲覧

https://mmp-mbkg-ibushigin.en-jine.com/projects/031

ときがわ町「広報ときがわ」No.167(令和元年12月号)、2021年8月27日更新、2024年12月閲覧

https://www.town.tokigawa.lg.jp/Info/1796#r1c0

https://www.town.tokigawa.lg.jp/div/0000/pdf/kouhou_31/No12/tokigawa167_4-5.pdf

https://www.town.tokigawa.lg.jp/div/0000/pdf/kouhou_31/No12/tokigawa167_6-7.pdf

NPO法人 ときがわ山里文化研究所「無農薬栽培「ときがわ茶」作り 支援活動」、2021年5月17日更新、2023年12月閲覧

https://taggucchi.wixsite.com/tokigawa-yamazato/post/無農薬栽培「ときがわ茶」作り-支援活動

<参考リンク>

「NPO法人河越抹茶の会」2023年04月11日更新、2023年12月閲覧

https://www.kawagoematcha.com

NPO法人河越抹茶の会「河越茶Rebornプロジェクト」、2014年11月15日更新、2025年1月閲覧

http://kawagoecha-reborn.blogspot.com/

「株式会社十吉」、2025年1月閲覧

https://zikkichi.co.jp/

川越市「国指定史跡 河越館跡」2023年9月11日更新、2024年12月閲覧

https://www.city.kawagoe.saitama.jp/smph/kurashi/bunkakyoyo/bunkazai/shiteibunkazai/kunishiteibunkazai/kawagoeyakataato.html

「慈光寺」、2025年1月閲覧

https://www.temple.or.jp/

無量寿寺 中院「茶と中院」、2024年12月閲覧

https://www.nakain.com/tea.html

「町田屋旅館」、2025年1月閲覧

https://machidaya-ryokan.jp

埼玉県「狭山茶のはなし」、2022年9月21日更新、2023年12月閲覧

https://www.pref.saitama.lg.jp/b0914/hanasi/index.html

入間市「入間市ゆかりの人物 〜いるまを創った人々〜」、2024年02月29日更新、2025年1月閲覧

https://www.city.iruma.saitama.jp/material/files/group/86/irumayukarinojinbutu.pdf

入間市博物館アリット「植物としてのチャ」、2020年10月26日更新、2024年12月閲覧

https://www.alit.city.iruma.saitama.jp/070/050/20200101153000.html

<取材協力>

NPO法人河越抹茶の会