高知のフラフと共に生きる人々

1.フラフとは

5月の端午の節句の頃、高知県の中心部に位置する高知市から東部では、鯉のぼりと一緒に大きな旗が飾られる。漁師が船に掲げる大漁旗のような、歴史や物語の英雄などの姿を描いた華やかな旗である。この大きな旗を「フラフ」と呼ぶ。

昔から、鯉のぼりは何歳まで飾るべきかは決まってないようだが、フラフは数え年7つになるまで飾っていたそうである。

少子化やマンションの普及など様々な問題により、年々見掛ける事が少なくなり、「このままでは文化が廃れるのではないか」という不安が頭を過った。しかし、現在でも主な事業所だけでも4社有り、その魅力は継承されているようだ。高知県の西部では飾る習慣があまり無いようだが、1社だけがフラフの製造を行っている。

フラフの誕生は明治時代初期だが、一緒に飾る鯉のぼりの誕生は江戸時代初期であり、その起源は鎌倉時代にまでさかのぼる。男児が生まれるとのぼりを上げ、武者人形や兜、金太郎や桃太郎などの人形を飾る風習が始まった。

フラフはオランダ語と英語で「旗」を意味しており、大漁旗をイメージして作られた。男児が生まれると、健やかに成長することを願って飾られる。男児が誕生したお祝いに家紋や名前が入ったフラフが親族などから贈られ、飾るための柱を近所の人達が手伝い、宴会を開いて皆で祝う。

フラフは鯉のぼりと比べると飾る作業が簡単らしく、この時期に忙しい農家にはありがたい物であった。そして着物作り以外を模索していた染職人も多く、フラフ作りは正に適していた。

私が見学させて頂いた三谷染工場は県の東部、香美市土佐山田町にある。主にフラフの製造、販売をしている事業所の一つである。現在は四代目の三谷泰清さんが継いでいる。とても親切に色々説明をして下さった。

この地域では、町を流れる物部川の恵みを生かした染物が盛んで、最盛期には20軒ほどもあった。県全体でも100件ほどあったそうだ。

三谷染工場の創業者は修行して、22・23歳で開業した。顧客には制作に1~1ヶ月半かかると伝えているが、本当は最短で2日で出来るそうだ。しかし、忙しい時期や天候にも左右される為、予定が狂いがちなので、念のためそう伝えているとの事だった。

下絵は炭と唐紅を使う。唐紅は水で流れる為、今でも物部川の水を使って糊を落としているそうだ。

物部川は、香美市の白髪山が水源であり、四国山地から香美市、香南市、南国市、そして土佐湾へと流れる、豊かな自然環境の宝庫である。

昔から農業用水や工業用水、地下水を利用した生活用水の利用など、色々な形で近隣住民の生活を支えて来た。物部川が豊かであるからこそ、フラフ作りが発展したのだ。

2.根気のいるフラフ作り

フラフ作りはすべて人間の手作業で行う。まず下絵を描き、上に布を置いて、もち米の粉を蒸してから煮詰めた糊で筒描き(※註1)し、染料が混じるのを防ぐ。 支柱の間に布を張って、表と裏を余す所無く色を付ける。それが乾いたら背景を色付けし、家紋や名前などを書き入れる。色止めをした後、糊を落とすため、川で水流し洗いをする。大きい物は縫い合わせて完成となる。作業は冬が適しており、暖かいと糊が腐り易く、湿度が高いとカビ発生の原因となる。

制作の作業には、職人の熟練がものを言う。天候によって糊の硬さを変えねばならない。ぼかして染める時は、布に水を含ませてから色を付ける為、水分の湿り具合と刷毛の速さが重要である。根気のいる作業である。しかし、手間暇掛けているからこそ、フラフを依頼した人の思いが伝わるのだろう。

3.国内外の例

国内では、熊本県に熊本式と呼ばれる、鯉のぼりと共に名前旗や武者の絵が描かれた旗を掲げる風習がある。熊本式は大正時代からの風習らしく、高知県との関係は不明だが、名前や武者の絵が描かれているという特色が似ており、何か関係があるのかもしれない。仕掛け人は分かっており、熊本市川尻の染物屋、財津真介さんの先代、故豊次さんである。

日本での5月5日の「こどもの日」は、中国の故事に習い男児の節句になっており、女児の節句は、3月3日を「ひな祭り」としている。そして、日本以外の国でも、「こどもに関係する日」が各国にある。

海外のこどもの日に関係しているのは、「世界こどもの日(※註2)」である。日本の5月5日の「こどもの日」は、祝日ではなかったが、「世界のこどもの日」の関係で祝日となった経緯がある。

事の発端は、トルコが1920年に4月23日を「国家主権」と「こどもの日」と制定した事による。そして、1925年のジュネーブで行われた「こどもの福祉世界会議」では、6月1日を「世界こどもの日」と制定した。 その後、1954年に国連総会で、11月20日を「世界こどもの日」にすると決めた。

そのため、世界各国では「6月1日」を「こどもの日」と定めた国も多くあるが、 国連が「良い日を選んでよい」と勧告をしたため、それぞれの国で決める事となった。色々な国で、昔からの伝統や風習も考慮されているようだ。

しかし、日本のように「鯉のぼりや五月人形を飾ったり、伝統食を食べる」といった風習に乗っ取って祝う事は珍しく、クリスマスや誕生日と同様の感覚らしい。

そもそも、日本は国から指定されたのではなく、自然に祝うようになって来たという経緯がある。昔の日本では、こどもの誕生は喜ばしい事だが、同じ人間であるという概念が根付いていなかった。こどもは、古代から神事や祭事で神様の代理や依り代として扱われ、特別な存在であった。

こどもが守られる者として認識され始めたのは、近代以降である。それまでこどもは、この世とあの世の中間にいる存在と考えられていた。特に7歳までのこどもは病気などで死亡率が高く、むしろ、あの世に近い者と考えられていた。「7つまでは神のうち」と。そのため、神霊が宿りやすいと考えられていたが、その反面、堕胎や間引き、捨子が横行していた。

生まれたこどもが、病や障害を抱えている場合、地域によっては親ではなくその土地の「長老」が、そのこどもを育てるかどうかを決めていた所もある。ある意味、親にとっては「あの世に近い者」と考えた方が気が楽だったのであろう。

江戸時代の中期頃から、間引きをせず、こどもを愛し育てるようにと、子育ての本が出回るようになった。

こどもが無事に育てられるようになったことが、鯉のぼりとフラフの誕生に繋がっているのではないか。そして少子化が進む現在だからこそ、貴重なこどもの誕生を喜ぶ、フラフの存在価値があるのだ。

4.フラフの未来

少子化でフラフの需要は減っているが、その対策として様々な製品が開発されている。現在では、柱を立てる場所も保管する場所もない場合が多く、室内に飾れるミニフラフの需要が増えている。フラフに描く対象も歴史や物語の英雄だけでなく、車やバイクなど時代に合わせている。節句限定なので、生活に馴染むように試行錯誤している。Tシャツや手提げ袋などもある。同じ業種の人達と共に色々と考えているそうである。

近年によく見るのは、よさこい鳴子踊りで踊り子さんの前でフラフを振っている姿である。フラフを手に持ち振っている姿は、本人は大変だろうが、場が華やかになる。そしてフラフを見て、懐かしくなる人も多いはずだ。

深刻な問題として、ここにも後継者不足がある。しかし、過去の物にしてはいけない。その思いから近年では、香美市主催による「フラフのある風景フォトコンテスト 」が開催され、懐かしい風景で溢れている。現代に合わせながらも、伝統に根ざしたものは残そうとしているのだ。

5.まとめ

高知県民は、5月の節句にフラフがはためく光景を「当たり前」だと感じているだろう。しかし、フラフが高知県だけの物だと知れば、違って来るのではないか。

このような事は以外と多い。例えば、高知の鰹のタタキの美味しさも大人になってから実感した。地元にしかない、文化や伝統を守って行かねばならない。

従って、案外地元の人間はフラフについて知らないかもしれない。今回、資料を集めていて実感した。

我々の身近に、もっと高評価を受けるべきものがある。フラフが、よさこい鳴子踊りのように日本各地に広がって行って欲しい。

-

『物部川付近を上空より撮影』、高知県香美市役所、定住推進課提供

『物部川付近を上空より撮影』、高知県香美市役所、定住推進課提供 -

『題名「薫風に舞う」、石本謙蔵氏撮影、第5回フラフのある風景フォトコンテストより』、高知県香美市役所、定住推進課提供

『題名「薫風に舞う」、石本謙蔵氏撮影、第5回フラフのある風景フォトコンテストより』、高知県香美市役所、定住推進課提供 -

『三谷染工場制作・フラフの下絵』、2024年11月3日、筆者撮影

『三谷染工場制作・フラフの下絵』、2024年11月3日、筆者撮影 -

『三谷染工場制作・フラフの下絵の制作の状態』、2024年11月3日、筆者撮影

『三谷染工場制作・フラフの下絵の制作の状態』、2024年11月3日、筆者撮影 -

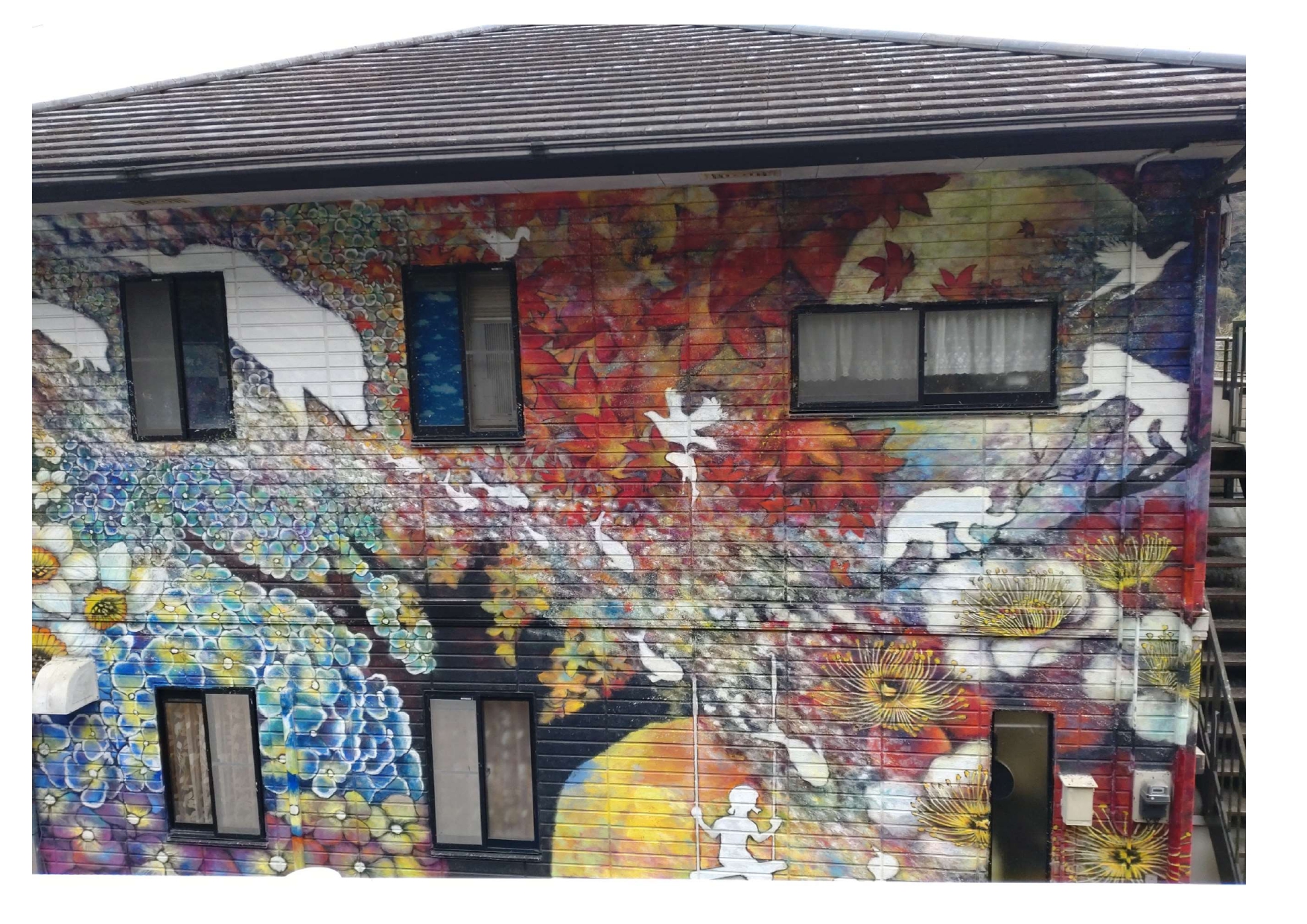

『三谷染工場制作・フラフの上絵の制作の状態①』、2024年11月3日、筆者撮影

『三谷染工場制作・フラフの上絵の制作の状態①』、2024年11月3日、筆者撮影 -

『三谷染工場制作・フラフの上絵の制作の状態②』、2024年11月3日、筆者撮影

『三谷染工場制作・フラフの上絵の制作の状態②』、2024年11月3日、筆者撮影 -

『三谷染工場制作・フラフ制作の作業の様子①』、2024年11月3日、筆者撮影

『三谷染工場制作・フラフ制作の作業の様子①』、2024年11月3日、筆者撮影 -

『三谷染工場制作・フラフ制作の作業の様子②』、2024年11月3日、筆者撮影

『三谷染工場制作・フラフ制作の作業の様子②』、2024年11月3日、筆者撮影

参考文献

【註】

(※註1)染色の糊置き法の一つで、紙または布製の円錐形の筒に糊を入れ、糊を絞り出して模様を描くもの。糊で描いた部分が防染される。

(※註2)「国際こどもの日」とも訳される

【参考文献】

西澤弘順著、『あきない風土記』、文理閣、1984年

川村邦光著、『民俗文化論』、京都造形芸術大学、2013年

三谷染工場公式ホームページ、https://www.marusanzome.com

とさぶしホームページ、https://tosabushi.com/2021/03/11738/

香美市観光協会ホームページ、http://kigenhaeikayo.com/page/00000009.htm

第5回香美市フラフのある風景フォトコンテストホームページ、https://www.city.kami.lg.jp/soshiki/11-2/furafuphotocon5-result.html

和樂web 美の国ニッポンをもっと知る!ホームページ、https://intojapanwaraku.com/culture/95995/

物部川流域ふるさと交流推進協議会ホームページ、https://keep-monobegawa.com/learn.html

PETITMIGホームページ、https://petitmig.shop/blogs/blog/world-childrens-day

ライフスタイル-Japaaanホームページ、https://mag.japaaan.com/archives/208399/2

『名前のぼりは大正から』、熊本日日新聞 、1988年、 https://www.moritiku.jp/user_data/mametisiki.php