川俣町の交流会「ペーニャ」を通して、災害後のコミュニティデザインを考える

はじめに

本稿では、災害後という文脈を持ったコミュニティ設計(1)のモデルケースとして、福島県川俣町の交流会「ペーニャ」を取り上げ、文化資産として評価する。さらに災害後コミュニティに求められる特性、そしてその存在が果たしうる役割を先行研究と照らし合わせ考察する。

1.基本データ

1-1. 東日本大震災と福島県伊達郡川俣町

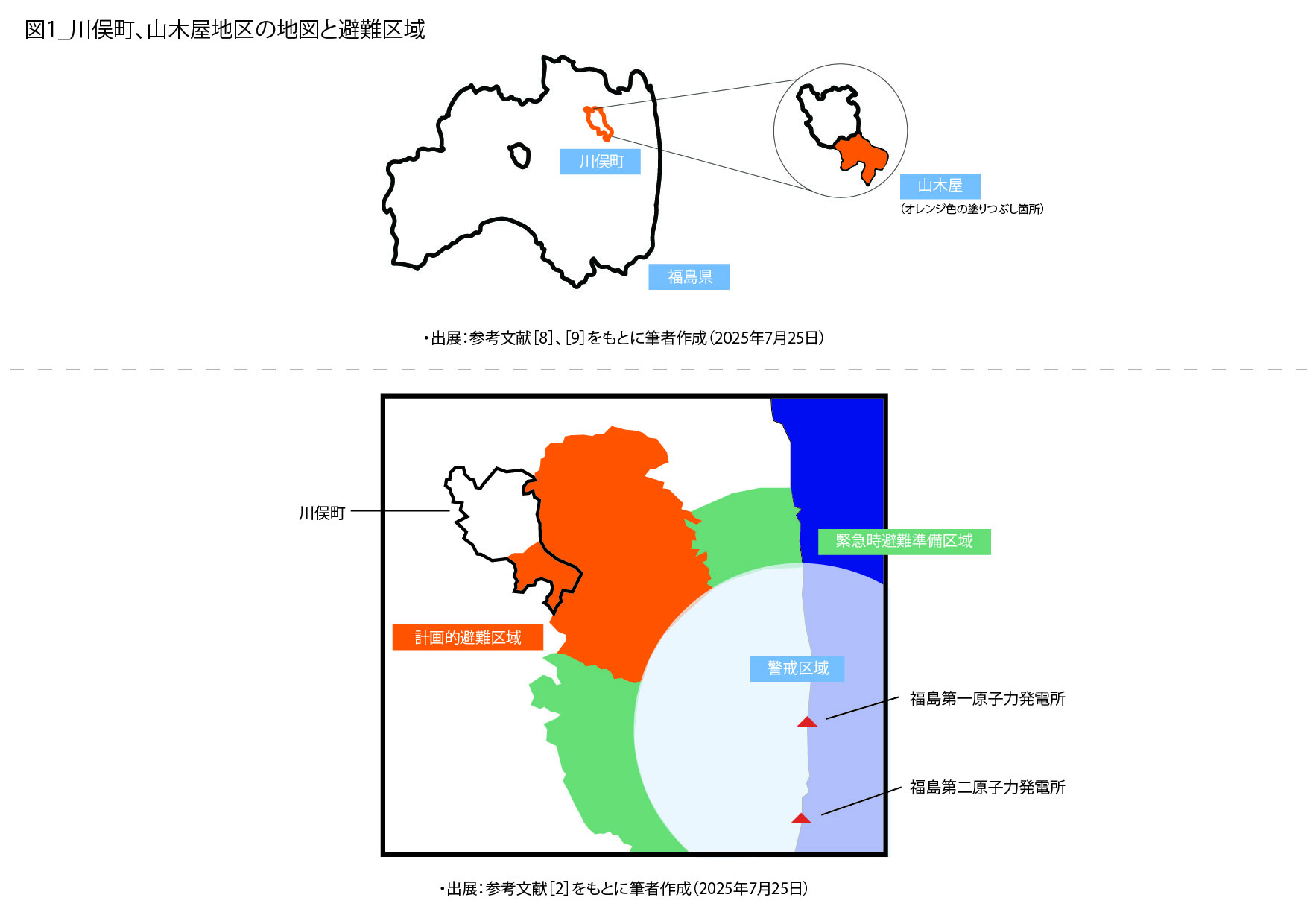

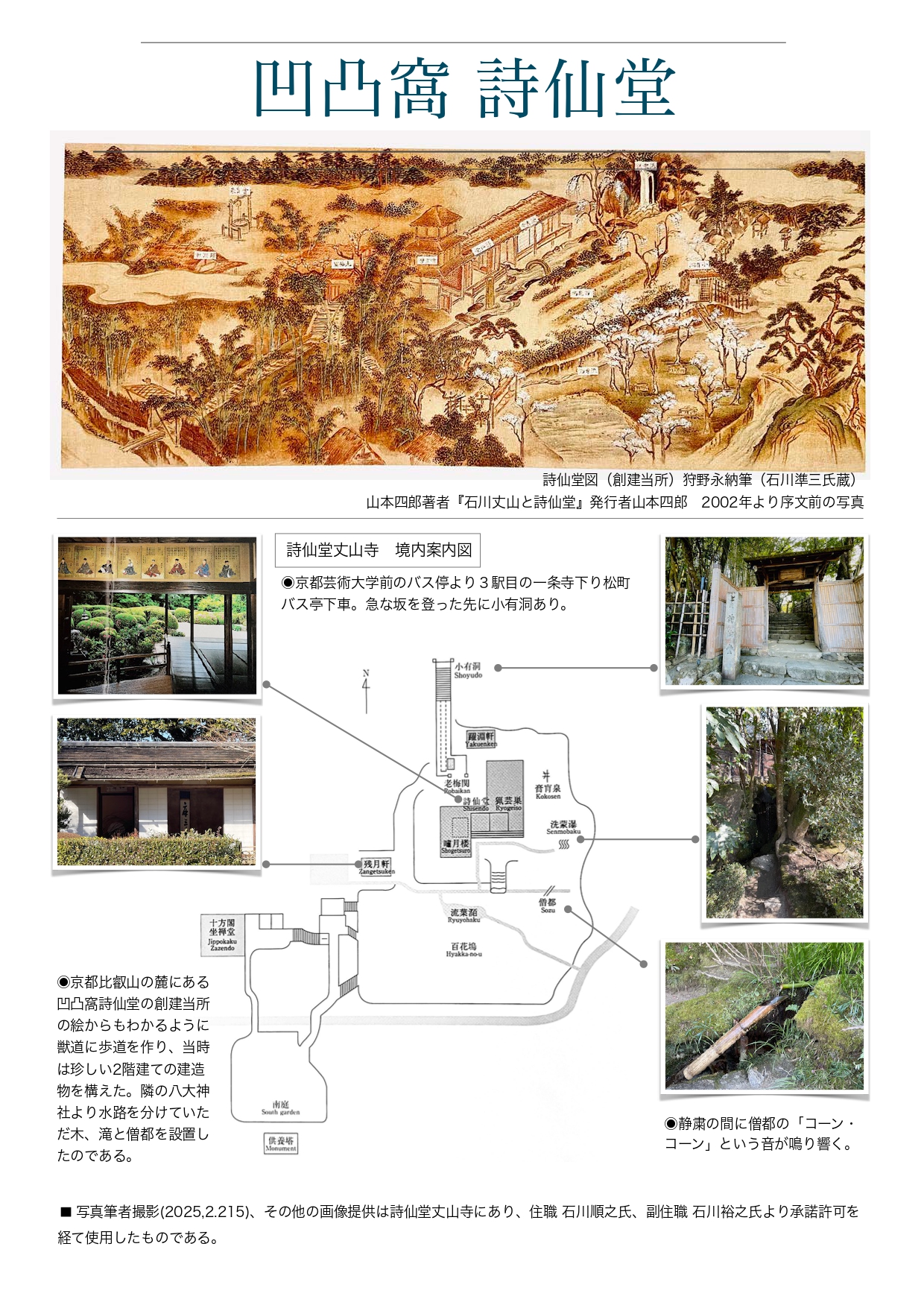

福島県北部に位置する川俣町は2011年3月に起きた東日本大震災の際、地震の被害に加えて原発事故の影響も受けた。町の南東部に位置する山木屋地区は、「計画的避難区域」として定められ(2、図1)、2011年4月には1200人以上の住民が避難を余儀なくされた。避難指示は丸6年後の2017年3月に解除された(3)。

川俣町の地域的特色として、地場産業である絹織物の国内外での展開を通じ(4)、他地域の人々や文化を受容する基盤が培われてきた点が挙げられる。このような地域風土を背景に、現在町内では多様な文化的・社会的実践が展開されている。

1-2. ペーニャの始まりと発展

震災後、ペーニャの創設者であるデザイナーの高橋彩水氏は、知人の紹介を通じてNPO法人「やまきやお気軽ネットワーク」と関わるようになった。同法人は原発事故後、避難を余儀なくされた山木屋地区住民を対象に、コミュニティ支援の方策を模索していた。コミュニティデザインの専門的知見を持たない中、両者は山木屋にゆかりを持つ様々な立場の人々の思いを受け止めるため、一年で30回を超えるワークショップを実施した。

「世代を超えて、飲食を通じ自由に交流できる非日常的な場」へのニーズが顕在化し、これを形にしたのが、2015年に初開催となった交流イベント「ペーニャ」である。初回のペーニャでは、大風呂敷の上を裸足で歩きながら飲食や歓談を行うという内容となった。原発事故以降、屋外で過ごす機会が制限されていた参加者たちは、草原を歩くように空間を楽しんだとされる(図2)。

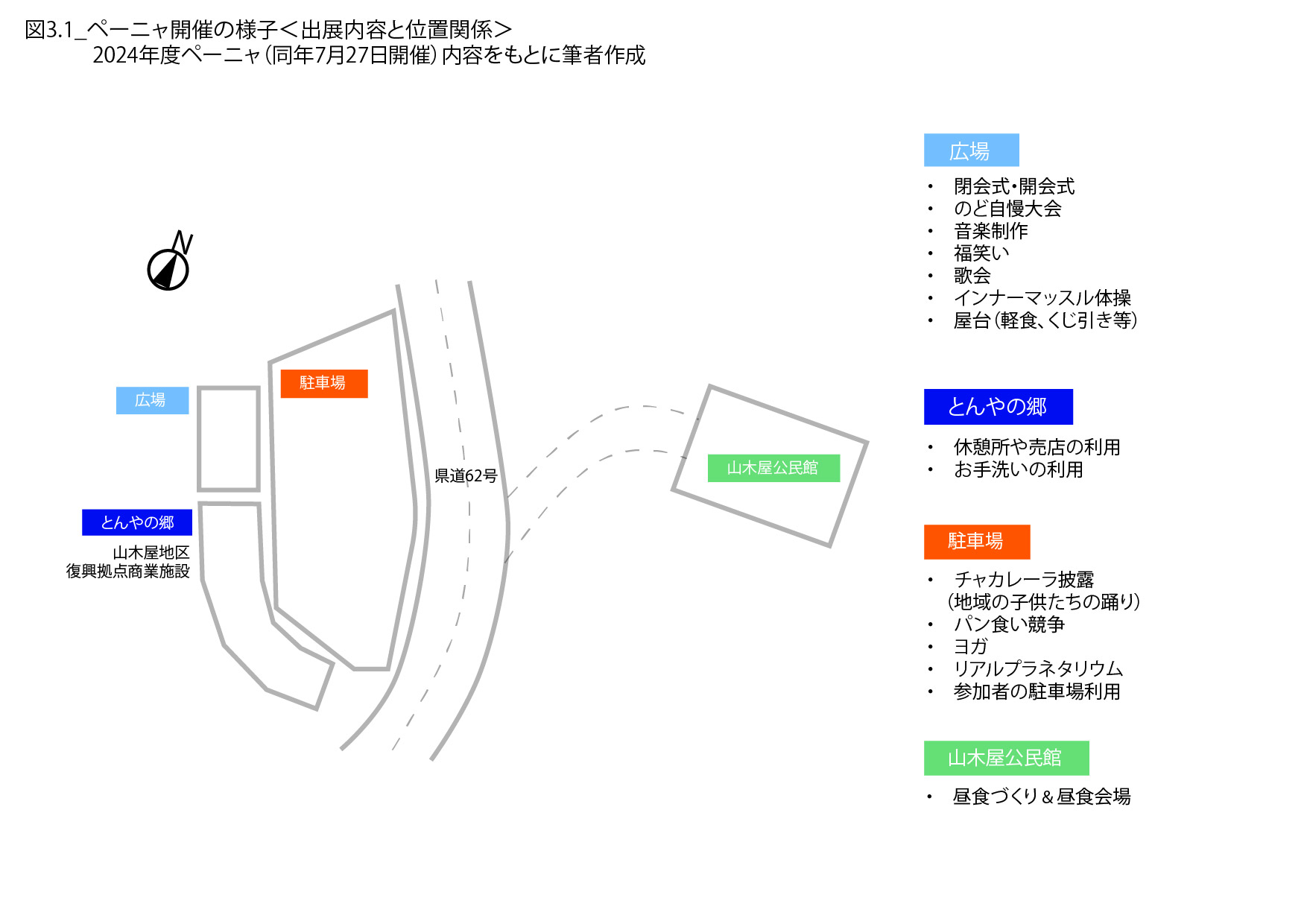

世代を超えた交流は好評を博し、以後年に一度のペースで恒例行事として継続されてきた。企画内容や町内の開催会場は固定せず、自由度の高いイベント設計を毎年一から作り上げている。近年では中心となる参加者75名前後のうち、半数弱が地元の子どもたちとなっているほか、高橋氏のネットワークを通じて首都圏のアーティストも参加するようになり、参加者層は拡大し続けている。同氏はペーニャの中で特産品などの地域資源や昭和的モチーフを配した色彩豊かなビジュアルディレクションを展開しており、地元参加者に身近な風景や地域文化への新たな視点を促すことを目指している(5、図3)。

2. 他の災害後コミュニティ活動、先行研究との比較から

2-1. かーちゃんの力・プロジェクト

2000年代から女性農業者主導で地域活性化の取り組みが展開されていた、福島県東部・阿武隈地域の住民たちは、原発事故後農業とかけ離れた避難生活を強いられていた。2011年10月、福島大学の呼びかけにより避難所に分散していた元農業者らが集まり、女性農業者による「かーちゃんの力・プロジェクト」(以下かープロ)が発足した(6)。彼女たちがこれまで培った経験や技術が活かせる機会が生まれ、仮設住宅での郷土料理の販売や産直カフェの稼働など多様な活動が展開された(7)。結成から6年後の2017年3月、避難指示の解除に伴い、一つの拠点からの活動が難しくなることを理由にかープロは解散したが、その後もメンバー各自による事業再開の試みは継続した。かープロは、避難者たちを受動的な「支援される側」から、食の安全を確保し消費者へ提供する能動的な「支援する側」へと転換させた(8)。コミュニティを再編し共働することで、生業・生きがいの復興を達成したプロジェクトだと言えるだろう。

発災後のコミュニティ活動、特に先の見えない避難生活の中では、かープロのように生活の再建に掛け合わせたところに目的意識を持つものが多くなるのは想像に難くない。それと比較し、ペーニャは町の一部のみに避難指示が出された特異な状況の中で、置かれた環境や立場を超えて人が集まれる交流会として発足した。有志たちが営利から「積極的に」離れようと活動する(9)ペーニャの運営姿勢に特徴を見出し、これを<非営利性>という言葉に集約したい。

2-2. 「ソーシャルキャピタル」の先行研究から

ダニエル・アルドリッチは、「ソーシャル・キャピタル」(以下SC)を、「データや情報等をもとに意思決定ができる社会的関係値」と定義し(10)、自然災害後の復興を過去の事例から分析した。その中で、経済的支援や行政介入の度合い、被害規模よりも、SCの成熟度が復興やそのスピードにとって重要であると提起している(11)。

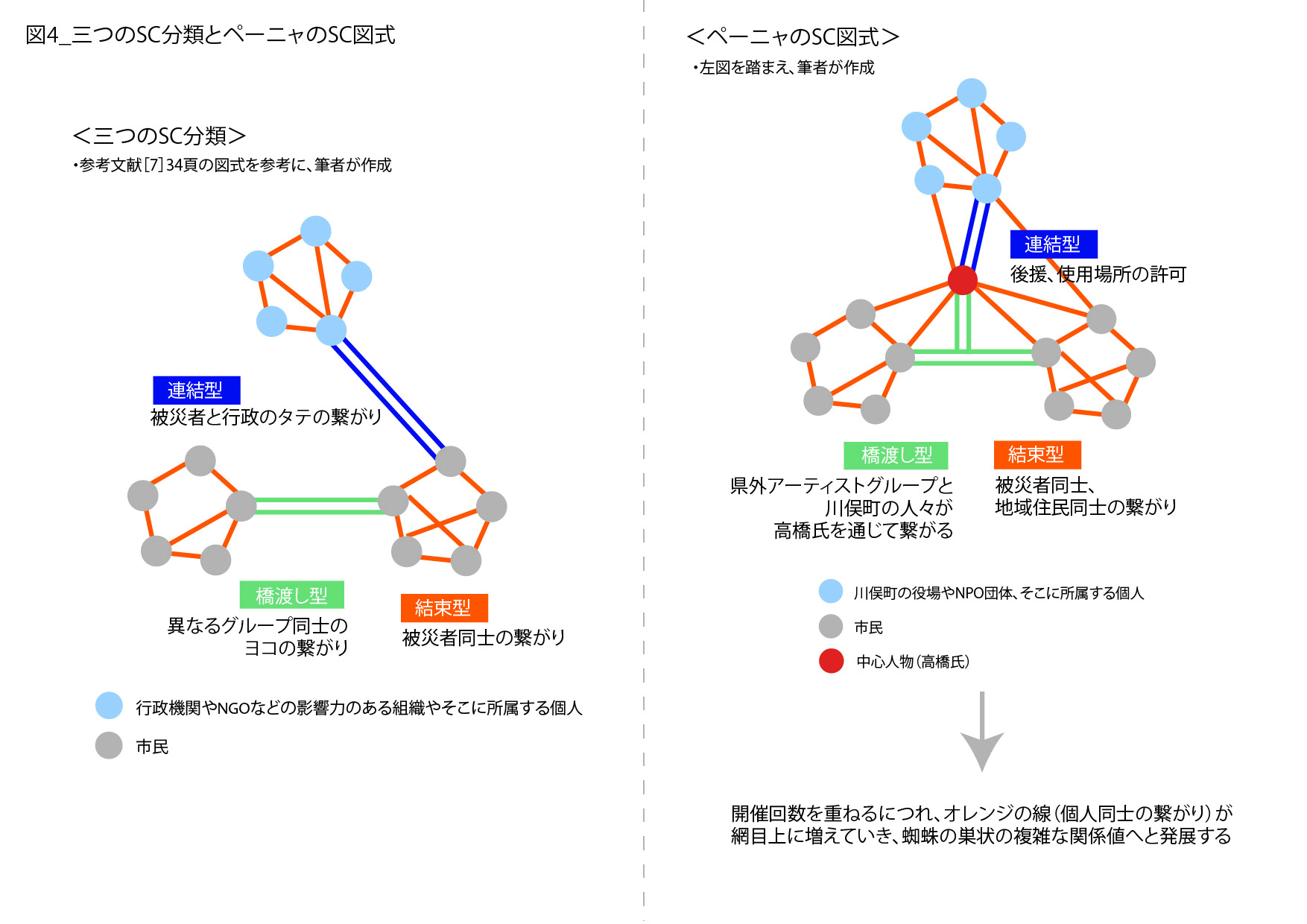

SCを分類する上で、被災者同士の繋がりを示す「結束型」、(出身地や所属など)異なるグループ同士の繋がりを示す「橋渡し型」、行政と被災者の繋がりを示す「連結型」の三つが挙げられる(12)が、ペーニャは中心人物である高橋氏を介して、全てのSC分類が機能していると分析できる(図4)。

中心人物の負担が大きくなることは否めないが、集中的なコミュニティネットワークの形を元にすることで、変動的なニーズや参加者の多様性に対応することが、より的確かつ迅速にできると考えられる。また、開催回数を重ねることで複雑な網目状の図式となる様子は、アルドリッチが示した、分類を網羅する強いSCのあり方と言える(13)。SCの様相がもたらす対応力を<柔軟性>と意味づけ、ペーニャ二つ目の特徴として挙げたい。

3. 評価

前章では、ペーニャの特徴が非営利性と柔軟性の二つのキーワードで表されることを確認した。

非営利性は思いやりや助け合いといった精神に基づく行動を促し、同じ意思を持ったグループの形成、および信頼関係の構築に繋がり、柔軟性は自由な発想を取り入れた、より多くの人にとって魅力的なイベント設計を可能にする。両者は、災害規模の相違(14)や年齢、居住地、立場を超えた災害後の新たな関係性に基づくコミュニティをデザインする上で、応用可能な設計要素として位置付けられる可能性がある(15)。交流会を積み重ねて得た経験に基づき、この規範を実践してきたペーニャの活動は特筆に値する。

4. ペーニャの未来

2024年4月下旬、当年度ペーニャについての会議がやまきやお気軽ネットワーク事務所で執り行われ、NPO事務局長の大内周一郎氏は次のように語っていた。

「被災者支援の目的で始まったNPOとペーニャは今年で10年目を迎えるところだ。我々はもはや被災者ではない。次の10年、そして次の世代にバトンを渡せるような取り組みへと変化していかなければならない(16)。」

この発言に見られるように、ペーニャ独自の交流の形は地元住民たちの「被災者である」というナラティブから脱却するための一助となったと言える。現に参加者たちの間では、ペーニャは発足のきっかけとなった復興支援としてではなく、新たなコミュニティに準じる活動として認識されている(17)。この心的基盤と、育まれた人的ネットワーク、イベント設計の経験を元に、現地イベント以外の手段で活動を続けようとする動きもあり(18)、型にとらわれない交流の形を新たに模索するイニシアチブが生まれている。

山木屋地区の避難指示解除から丸8年以上が経過し、震災の記憶も遠くなる中、ペーニャはその開催に新たな意味づけを始め、未来のより良いコミュニティ活動の形へと動き出しているのだ。

まとめとして

二章では、ペーニャとかーちゃんの力・プロジェクトを比較した。両者は、被災者・避難者同士の連帯の場であると同時に、個人が自立へと踏み出すための過渡的な「足場」として機能した。ペーニャではコミュニティ活動の継続と発展、かープロでは解散と個人事業への移行というかたちで、いずれも参加者の前進へと結びついたのだ。トップダウン型のコミュニティ設計が陥りがちな、元あるコミュニティの復元とその継続を基軸とする方針は、被災者・避難者生活の実情と合致しない場合が多々ある(19)。当事者の視点を踏まえると、コミュニティの「足場」としての役割を認識した上で、ペーニャの事例に見られる非営利性と柔軟性のようなコミュニティ特性を持ち合わせた新たな関係性を作ることが、復興過程における人と人との繋がり、そして未来へ向かう主体的なまなざしを支える基盤として、より大きな意義を持つと言えるのではないだろうか。

参考文献

【脚注】

(1)被災後の福島におけるコミュニティについて研究した吉原直樹は、「極論すれば、コミュニティという概念はコミュニティを論じる者の数だけある。」(参考文献[1]206頁)としながら、コミュニティは場所を抜きには語れないと指摘している(参考文献[1]215頁)。本稿では、「場所(土地)性に根差したプロジェクトで共働する人たちの集まり」の意でコミュニティを定義し、そのデザインについての考察を行う。

(2)参考文献[2]より。

(3)参考文献[3]74頁。

(4)参考文献[4]より。

(5)資料1_<インタビュー取材>、1-2頁参照。

(6)参考文献[5]5頁。

(7)参考文献[6]第一章。

(8)参考文献[5]6頁。

(9)資料1_<インタビュー取材>、2頁参照。

(10)参考文献[7]33頁、筆者訳。

(11)参考文献[7]2頁、筆者訳。

(12)参考文献[7]31-33頁、筆者訳。

(13)スマトラ島沖地震とコミュニティについてのフィールドワークで、アルドリッチはインドのタミル・ナードゥ州では「結束型および連結型のソーシャル・キャピタルが醸成されていなかった女性などの社会的に周縁化されたグループは、それらが醸成されていたグループの復興に先を越される形で、津波後の人的・物的支援から遮断されることとなった。」(参考文献[7]51頁、筆者訳)と語っており、「結束型および連結型のソーシャル・キャピタルが醸成されていたタミル・ナードゥ州の村々では、結束型のみ、およびいずれも醸成されていない場所に比べより良い復興状況となった。」(参考文献[7]92頁、筆者訳)と結論づけている。この例から、災害後において分類を跨るSCの醸成度合いが、コミュニティとしてのレジリエンス、および復興への鍵となることが示唆されていると考えられる。

(14)吉原は災害後のコミュニティの分断について「被災者の間で賠償・補償をめぐって亀裂が生じていることはよく指摘されることであるが、いまやそうした亀裂は線量や被曝などをめぐってもみられ、いっそう多次元化し複層化している。そしてそうした亀裂は「上から」の作為によってますます深まっている。」(参考文献[1]224頁)と述べている。

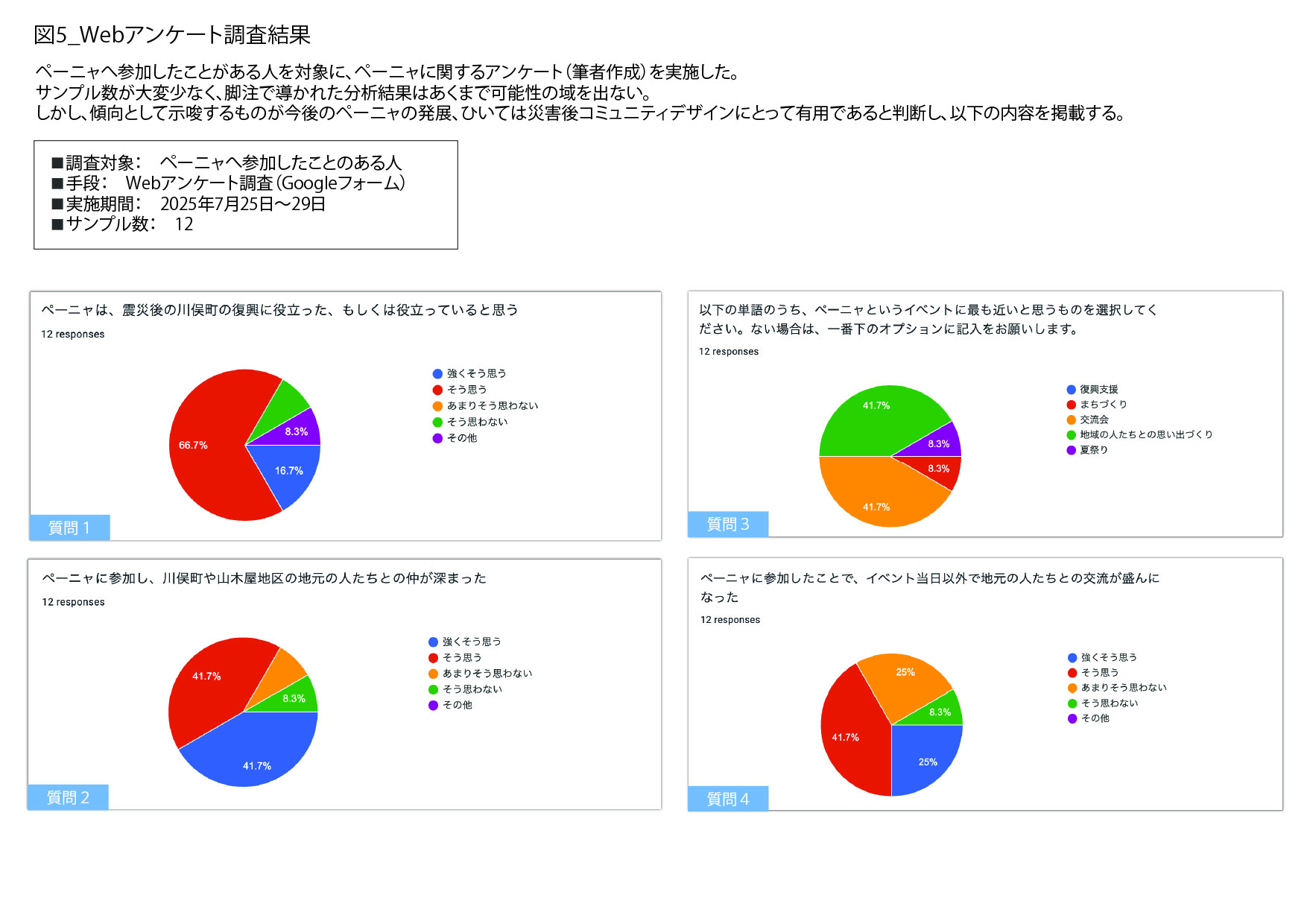

(15)ペーニャに参加したことのある人を対象としたアンケート調査では、ペーニャが震災後の川俣町の復興に役立った、ペーニャによって地元(川俣町)の人との仲が深まったと答える人はどちらも8割を超えた。(図5_Webアンケート調査結果、質問1、質問2参照。)

(16)<現地調査>から。

(17)(15)と同一のアンケート調査で、ペーニャが川俣の震災復興に役立ったと回答する人が8割を超えたのに対し、ペーニャというイベントから連想する言葉として「復興支援」を選択した人は誰一人いなかった。「交流会」、および「地域の人たちとの思い出づくり」としての認識が広まっている。(図5_Webアンケート調査結果、質問3参照。)

(18)資料1_<インタビュー取材>、2頁参照。(15)、(17)と同一のアンケート調査では、イベント当日以外で地元(川俣町)の人たちとの交流が深まったと回答する人の割合が6割強にとどまり、そう思わないと回答した人もいた。(図5_Webアンケート調査結果、質問4参照。)イベント以外での交流の形を探ることが、コミュニティ活動として次のステップになると言えるかもしれない。

(19)吉原は仮設住宅をめぐる国のコミュニティ政策について、「3・11直後、国レベルからいち早く打ち出されたのは「元あるコミュニティの維持」ということであった。」(参考文献[1]183頁)と述べている。ここでのコミュニティは自治体の意で用いられているが、それらは「地域性」や「生活の共同」の要件も満たしていた(参考文献[1]184頁)との記述もあり、生活の共同、すなわち事業など生業を取り巻く環境を内包した団体の意としても用いられているため、本稿該当箇所における文脈でも妥当だと判断した。また「コミュニティを「永続的なもの」、「固定的なもの」とする見方は、「空間を越えた地方自治体」と「移動し分散する被災者」がはげしくせめぎ合う現実を前にしてリアリティを持ち得ないだろう。」(参考文献[1]215頁)との指摘もしており、コミュニティや被災者が特定の場所で継続的に存在し続けるものだとする考え方は、被災者の実情と合致し得ないと説いている。

【参考文献】

[1]吉原直樹、『絶望と希望 福島・被災者とコミュニティ』、作品社、2016年。

[2]「避難区域の変遷について-解説-」、ふくしま復興情報ポータルサイト、2024年。https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/cat01-more.html(2025年7月1日閲覧)

[3]佐藤金三 他、大内浩史 他、『とんやの郷 来場者20万人記念企画 「震災の記憶・山木屋では」』、株式会社 CIA、2020年。https://www.town.kawamata.lg.jp/uploaded/attachment/14462.pdf(2025年7月1日閲覧)

[4]柳澤美帆、「【福島県川俣町】海外ブランドも認めた「川俣シルク」」、nippon.com、2012年。

https://www.nippon.com/ja/views/b00603/(2025年7月1日閲覧)

[5]岩崎由美子、「福島原発事故被災地の 生活・コミュニティ再構築に向けて― 女性農業者の取組から」、『We learn』、公益財団法人 日本女性学習財団、2023年。

https://www.jawe2011.jp/CMS/wp-content/uploads/2023/03/ef7c307dfcd231368ea3dbd6250116f6.pdf(2025年7月25日閲覧)

[6]塩谷弘康・岩崎由美子、『食と農でつなぐ 福島から』、岩波書店、2014年。

[7]Daniel P.Aldrich, Building resilience: social capital in post-disaster recovery, Chicago: University of Chicago Press, 2012.

[8]「県内市町村地図上検索」、福島県ホームページ、2020年。

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01010d/koho-chizu.html(2025年7月25日閲覧)

[9]川俣町役場総務課消防交通係、「川俣町災害記録誌(資料編)」、川俣町ホームページ、2014年。

https://www.town.kawamata.lg.jp/uploaded/life/28670_40502_misc.pdf(2025年7月25日閲覧)

【取材】

・<インタビュー取材>(資料1)

日時:2024年4月25日 21:00-22:30、2025年7月25日 21:00-22:00

手段:オンラインミーティング

インタビュアー:岩田奈南子(筆者)

回答者:ペーニャ代表 高橋彩水氏

・<現地調査>

2024年開催ペーニャのイベント設計に関する会議へ出席した。

日時:2024年4月28日 11:30-14:30

場所:特定非営利活動法人やまきやお気軽ネットワーク事務所