無形民俗文化財・相模人形芝居の保存活動

1. はじめに

相模人形芝居とは、江戸時代中期から続く神奈川県の郷土芸能であり、3人遣い(註1)の人形芝居である。現在は県内に5カ所の人形芝居が存在しているが、それぞれが独立して活動しており、芝居の型やその伝承方法も異なっている。本研究では主に厚木市の林座の活動を取り上げ、令和時代における無形民俗文化財の活動とその保存について論ずる。

2. 歴史的背景

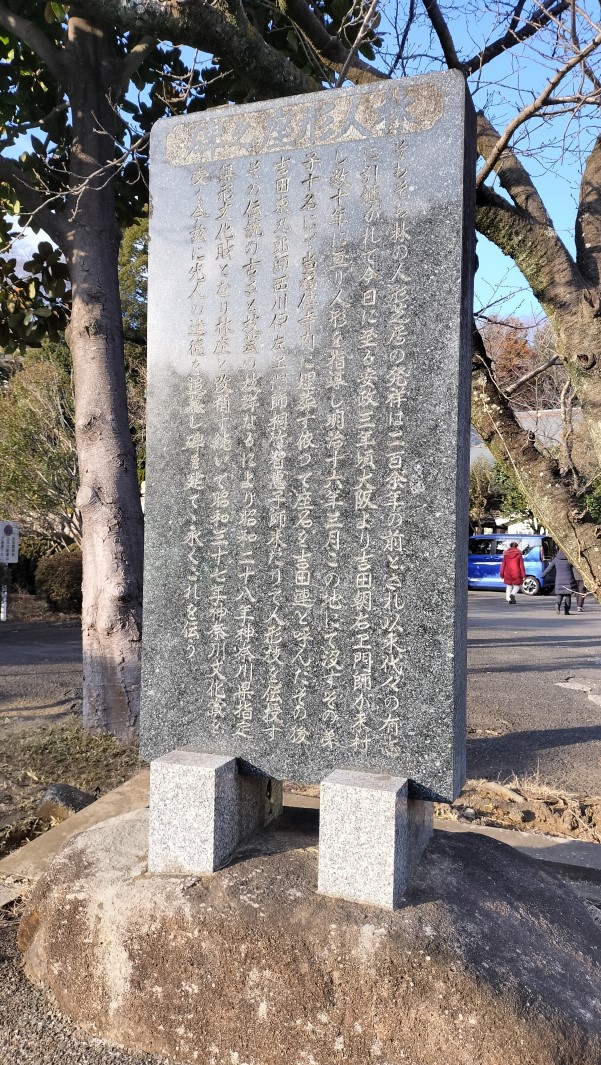

林座の始まりは享保年間に、大阪竹本座で人形遣いとして活躍した吉田文三郎が林地区を訪れ、村の人達に人形操りを教えたという伝承が残っている(註2)。安政3年には、吉田朝右衛門が諸国放浪のあと、林地区に落ち着き約30年間人形操りを指導した。吉田朝右衛門の墓碑は堅固山福田寺に有り、林座で供養されている。その後は、吉田東九郎、西川伊佐子師匠、乙女文楽の桐竹智恵子師匠などを外部から迎え指導を受けた。林の人形芝居は、明治末期から大正にかけてが最盛期と言われており、農閑期には毎日のように神奈川県の藤沢や秦野、上溝などへ巡業していた。公演は畑仕事が終わった後の7時ごろから始まり、途中酒や握り飯を食べながら深夜にかけて演じられたという。昭和28年には、厚木市の林座、長谷座と、小田原市の下中座の3座が神奈川県の無形民俗文化財の指定を受け、この時に3座を総括的に呼ぶ名称として「相模人形芝居」という名が採用された。

3. 事例の評価すべき点

ここで本稿のテーマである無形民俗文化財の保存について簡潔に整理したい。文化庁によれば文化財とは「我が国の長い歴史の中で生まれ、はぐくまれ、今日まで守り伝えられてきた貴重な国民的財産」(註3)としている。また、國學院大學の石垣氏は、無形文化財を「維持すべき形はそもそも無く、現在生きている人が担っている生きた文化財」とし、その保存とは「状態をそのまま維持する事ではなく、持続させる事が保存」と述べている(註4)。つまり無形民俗文化財の保存とは、守り伝えられる伝統を持ちながらも、ただそれを厳格に維持するのではなく、その時代の、その土地に生きる人々によって新たに生み出される活動なのである。

そこで筆者は、江戸時代中期から続く相模人形芝居が、令和の現在どのような人たちによって、どのような活動をしているのかを調査した。方法としては2024年の10月から約10か月間、定期的に厚木市の林座の稽古を見学、また座員へのインタビューやアンケートを実施した。また2025年6月には小田原市の下中座にも訪問し、インタビューを通して同じ相模人形芝居と分類される林座との違い、特には後継者の獲得・育成方法について調査した。

現在の林座の拠点は、厚木市の林地区にある林自治会館である。座員は2025年現在、30代~50代が4名、60代~80代が10名の全14名であり、林地区出身者が4名、その他の厚木市在住者が8名、横浜市在住者が2名という構成になっている。國學院大學の石垣氏が、全国の無形民俗文化財の活動が現代では地域外の参加者により支えられていると述べている通り、林座も座員の大半が林地区以外からの参加者となっている。2024年度の公演は16回あり、地元神社への奉納公演や、保育園から小中高校への郷土芸能普及公演など、地元への貢献を積極的に行っている(註5)。座長の葉山修次氏は「伝統文化とは伝えていく文化だと思っているので、公演だけに限らず様々な場所に赴き、赤ちゃんからご高齢の方の目に触れる機会を増やしたい。」と語る。約270年前に始まった活動は、令和の時代にも地元に貢献し、愛され続けている。

4. 他の事例との比較

先にも述べたように相模人形芝居には現在5つの座が存在しているが、それぞれが独立して活動している。ここでは林座と下中座を例にあげ、それぞれの後継者獲得と育成方法を比較する。両座ではそれぞれ座の状況に合わせて、全く異なる方法で後継者を獲得・育成していた。

まず下中座では、地域の小中高校に出向きクラブ活動として相模人形芝居を教えている。そのため高校卒業後に下中座に入座する座員も多く、30代の若さで芸歴20年というベテラン座員もいる。二宮高校でクラブ活動を始めたのが昭和55年(註6)であり、時間をかけて後継者の育成と獲得に現在の流れを作りだした。2025年現在、活動できている座員は23名であり、平均年齢は40代と若いのも大きな特徴である(註7)。座員同士も気心の知れた仲であり、もう1つの家族のようだと前座長の林美禰子氏は語った(註8)。

一方林座も昭和42年には後継者育成のために県立厚木東高校に人形浄瑠璃部を設立したが、現在は厚木東高校の卒業生によって「あつぎひがし座」が設立され、林座へのルートは途絶えている(註2)。そのため林座では厚木市市文化財保護課の協力を得て、同じ厚木市の長谷座とともに「郷土芸能学校」を開校した。郷土芸能学校とは、相模人形芝居に興味のある人であれば誰でも参加可能な講座であり、講座受講後に入座の意思があれば入座する事もできる。2022年から2024年までの3年で、この郷土芸能学校を経て新たに8名が林座に入座しており、後継者の獲得に大きく寄与している。

更には入座した後も、下中座の場合と異なり経験年数の浅い座員に継続して参加してもらうため、林座では運営・育成にも工夫がされている。座員の多くは平日仕事を持つため、平日に行われる学校での普及公演などへの参加が難しい事が多い。そのため林座では定期的に配役の配置換え(註1)を行い、誰かが急遽抜けてしまっても代役を立てられるようにしている。また定期的に配置を変える事で、座員同士がお互いにアドバイスを出しあえる関係を作りだせている。筆者が林座の座員に行ったアンケートでは、「林座らしさとは?」という問いに、「和やかである」という回答が最も多かったが(註9)、筆者が稽古の見学をしていても、お互いに指摘されたところを素直に受け入れ修正するという良い関係が築けている事が見て取れた。

また座員の住む地域や生活スタイルが様々に異なるため、稽古の回数は月2回と制限され、少ない稽古の時間を有効に活用する事は重要である。林座では、伝統の保存のために、副座長・岩崎鍾氏によって、基本動作と型を細かく書き込んだ床本と過去の公演DVDが作成されているが、公演の演目が決まると、それを座員に配賦している。そうする事で、基本の動作と型は各自で覚える事ができ、稽古の時間には他の座員との息を合わせる練習に集中できる。

以上のような育成・運営方法によって、郷土芸能学校を経て入座した座員の多くは活動を継続できている。この林座の事例のように、後継者の獲得および育成方法を時代や状況の変化に応じて変えていく事は、歴史があればあるほど簡単な事ではない。しかし、伝統を維持していくためには必要な変化であり、本事例からは多くのことが学べる。

5. 今後の展望とまとめ

以上では、無形民俗文化財である林座の現在の活動と後継者獲得について論じてきた。後継者の獲得においては、厚木市が主催する郷土芸能学校によって、古典芸能に興味のある人々に広く門戸を開いており、現在の林座の活動は林地区以外の座員に支えられる形となっていた。また座の運営も座員が活動を継続しやすくなるように工夫されていた。これらの点は時代に合わせて変化してきたところである。

それでは、時代が変わっても変わらない所はどこであろうか。もちろん江戸時代から残る人形や、それを操る林座独自の型は伝統という名にふさわしい変わらない部分である。しかし、それらに加え重要な事は、人形を扱う演者自身が人形で表現する事を楽しみ、それを見た観客の心を動かすという文化ではないだろうか。筆者が行ったアンケートの「相模人形芝居のやりがいとは?」という問いにも、「伝統の発展と継承」という答えの他に、「自分の表現を磨く事」、「三人で協力し合って表現すること」、「喜んでもらえること」などが複数回答され、座員が人形芝居を楽しんでいる事がうかがえた(註10)。このように人形を介して座員同士や座員と観客の心の繋がりを生む文化は、無形民俗文化財としての相模人形芝居の本質であり、今後も継承されていくべきところである。

本研究では、相模人形芝居の林座、下中座の協力を得て、稽古の見学やアンケートを基に、令和時代の無形民俗文化財の運用と保存について調査した。江戸時代から続く相模人形芝居は、令和に生きる人々によって、時代に合わせた運営方法が取られていたが、一方で地元に根差し、人形を介した繋がりを楽しむ文化は変わることなく受け継がれていた。

参考文献

註1:人形一体に対し、頭・胴体・右手を扱う主遣い、左手を扱う左遣い、足を扱う足遣いの3役がある。

註2:「かながわの民俗芸能 第83号」 林美禰子 平成31年3月31日発行 神奈川県民俗芸能保存協会

註3:文化庁HP(https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/)

註4:「無形の民俗文化財の保存 ―方策の共有と議論の継続のために―」(https://www.isan-no-sekai.jp/report/7322) 石垣悟 2020年7月20日公開 文化遺産の世界HP

註5:相模人形芝居林座HP(https://www.hayashiza.org/)

註6:「かながわの民俗芸能 第80号」 林美禰子 平成28年3月31日発行 神奈川県民俗芸能保存協会

註7:相模人形芝居下中座だより第11号

註8:下中座の座長は2025年に林美禰子氏から、5代目の佐藤光昭氏へ引き継がれた

註9:有効回答者11名中、和やか4名、伝統の型3名、演者の表現を大切にする3名、協調性1名、ほめて伸ばす1名(自由回答、1名のみ2つ回答)

註10:有効回答者9名中、伝統の発展と継承が4名、自分の表現を磨く事が2名、三人で協力し合って表現すること2名、喜んでもらえること1名(自由回答、重複なし)