鎌倉の別荘文化の推移と旧大佛次郎茶亭の復活

はじめに

鎌倉市は東京から南西に約50kmの神奈川県南東部の三浦半島の付け根に位置し、三方を低い山に囲まれ、南は相模湾に面している(1)(資料1)。

鎌倉は日本のナショナル・トラスト運動(2)が始まった場所であり、古都保存法(3)の「古都」として指定されている自治体の一つである。鎌倉において文化資産の保護に深く関わった作家の大佛次郎(4)の別邸「旧大佛次郎茶亭」(以下、旧茶亭)は、鎌倉文士や友人を迎えて大佛のサロンとして使われていた。しかし大佛亡き後50年を経て、解体の危機に陥った。その旧茶亭がなぜ保存と修復を遂げることができたのか、鎌倉の別荘文化の推移とともに旧茶亭を文化資産として評価する。

1.旧大佛次郎茶亭の基本データ

施設名称: 旧大佛次郎茶亭

(鎌倉市景観重要建築物、風致保存会保存建造物)

建 築 年 : 大正8年(1919)

設計施工: 不詳

構 造: 木造平屋建て

建築様式: 数寄屋造り

屋 根: 茅葺き寄棟、下屋は銅板葺き

敷地面積: 1343.02平方メートル

建物面積: 146.67平方メートル

改修竣工: 令和5年(2023)

管理運営: 一般社団法人 大佛次郎文学保存会

2.歴史的背景

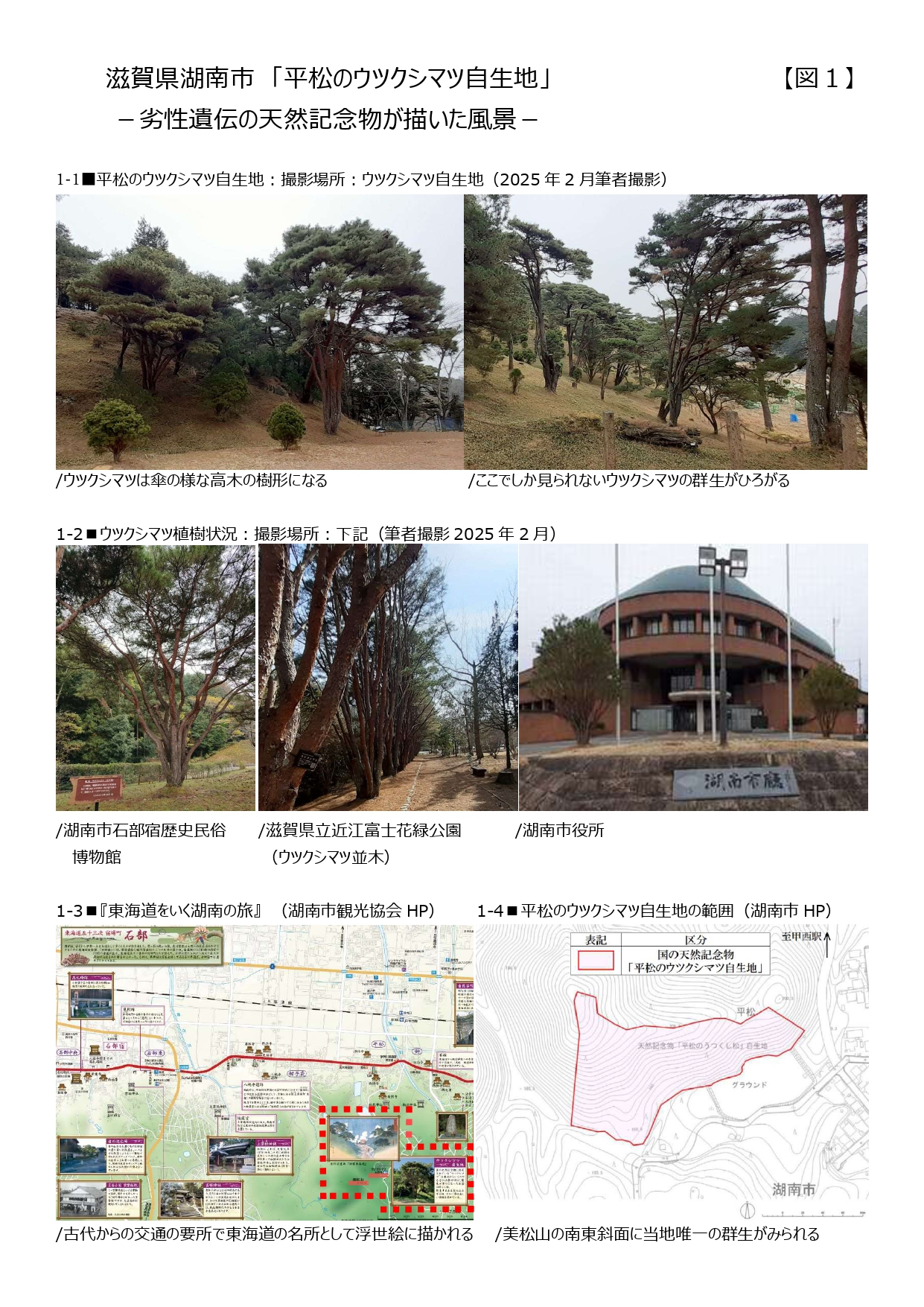

明治22年(1889)の横須賀線の開通およびベルツ博士(5)の海浜保養推奨により鎌倉は一大避暑地となり、明治時代から大正時代にかけて財界人、政治家、軍人、皇族、華族、文人が競って別荘をかまえるようになった(6)。鎌倉は別荘地として人気が高く、これは大正12年(1923)の関東大震災まで衰えることはなかった(7)。

大震災後は別荘への一時的な滞在ではなく、鎌倉を「常住」の場所として多くの富裕層や文学者が移り住み、「別荘族」と呼ばれた。第二次世界大戦後、昭和30年代(1950年代)の高度成長期には各地で乱開発が続き、鎌倉も例外ではなかった。

3.事例の評価

3-1. 鎌倉別荘文化が作ったコミュニティ

関東大震災後、横浜生まれの流行作家であった大佛は、昭和4年(1929)に鎌倉市雪の下に移り住んだ。昭和初期から鎌倉には大佛をはじめ川端康成、芥川龍之介、里見弴、小林秀雄などの文学者や、岸田劉生、北大路魯山人など多くの芸術家などが住み始め、おだやかながらも自由でモダンな別荘文化の雰囲気を作り出した。

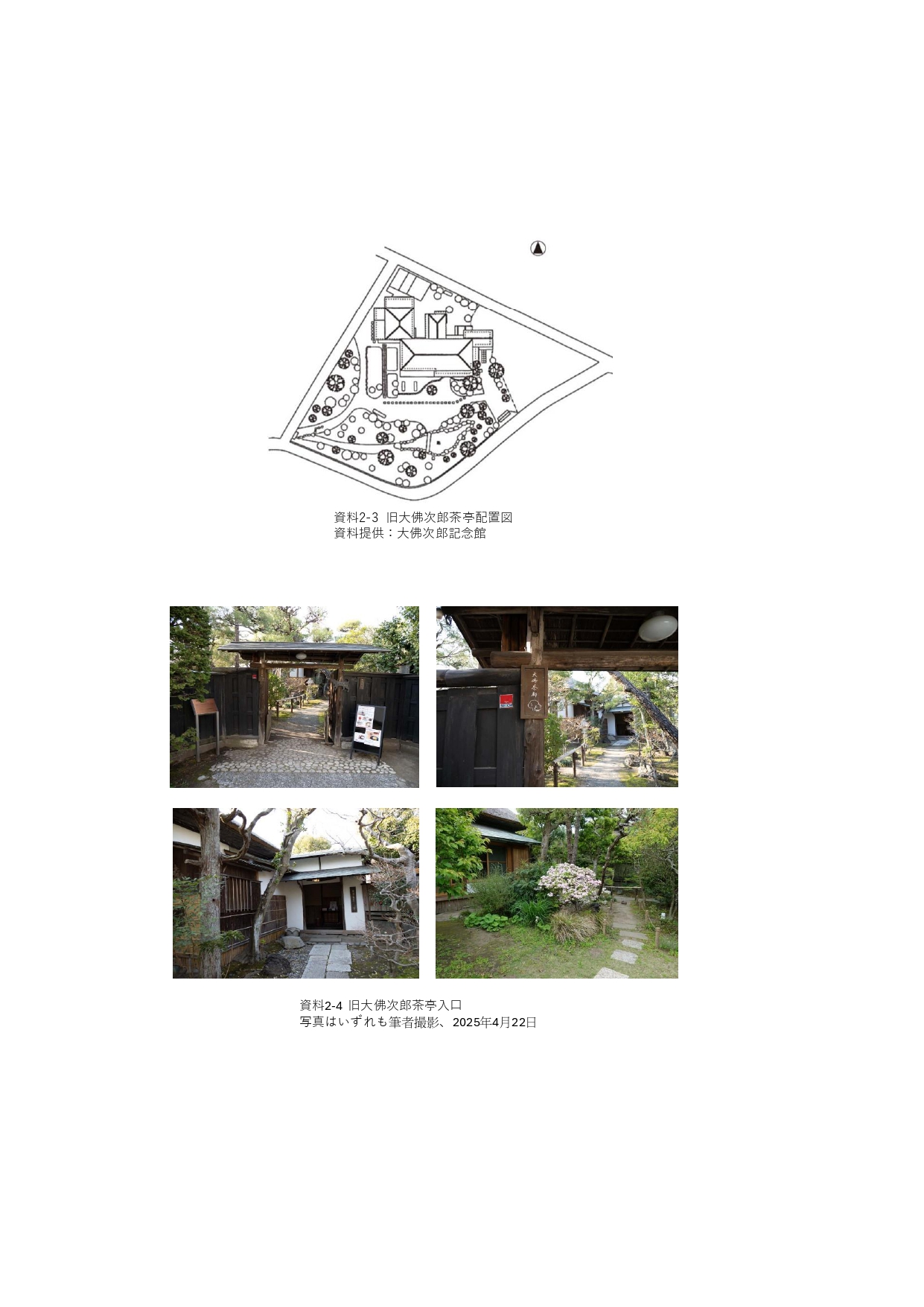

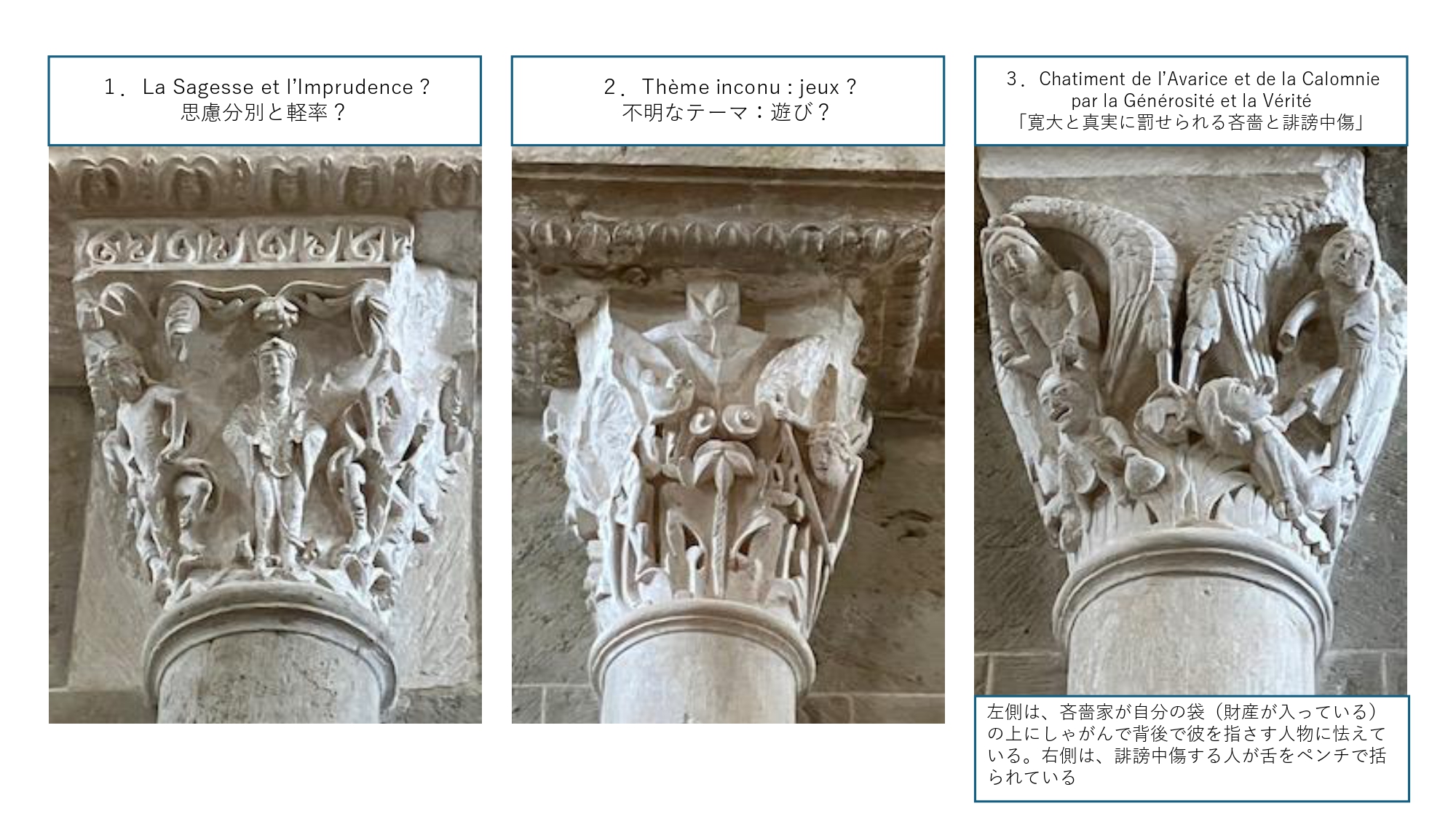

大佛は、昭和27年(1952)には露地をはさんだ向かいに旧茶亭を購入した(8)(資料2-1~2-4)(資料3-1~3-5)。大佛は、旧茶亭を来客や友人をもてなす場として使い(資料4-1~4-4)、鎌倉独特のコミュニティを作った。その活動のひとつに「御谷(おやつ)騒動」がある。

3-2. 「御谷(おやつ)騒動」

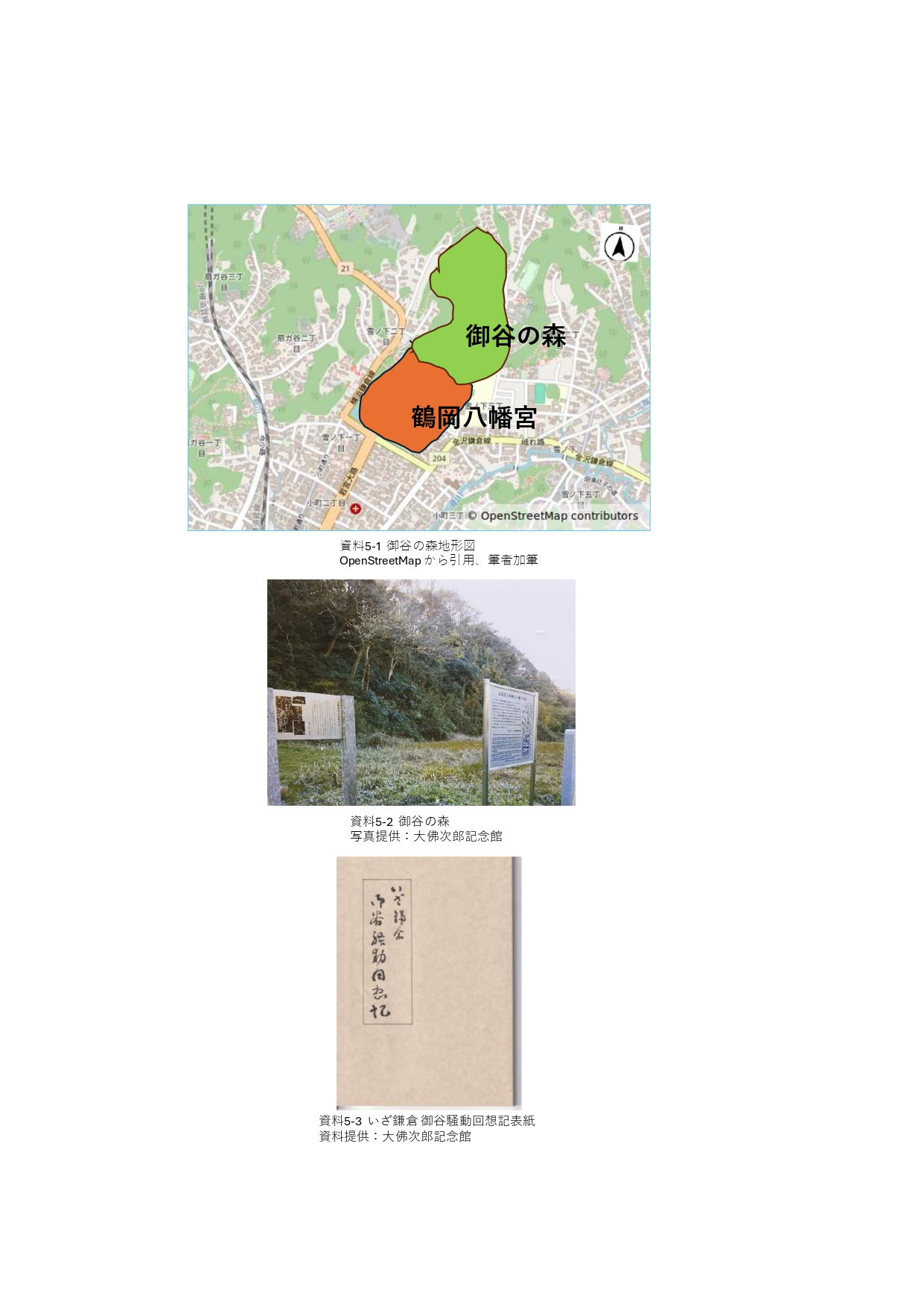

1950年代の高度経済成長期を迎えると、各地でさまざまな開発計画が立てられた。鎌倉では昭和38年(1963)、鶴岡八幡宮の裏山の「御谷(おやつ)の森」19,800平方メートル(約6千坪)が、宅地開発計画の対象となった(9)(資料5-1)。そこで大佛が発起人となって「鎌倉風致保存会」(10)を設立し、旧茶亭でも会合が開かれた。小林秀雄や地元住民などが自主的に反対運動を始め、街頭署名は23,000を越えた。また、寄付金の総額は31,372,045円で、御谷の森を買い取ることに成功した(11)(資料5-2)。この騒動の詳細は、『いざ鎌倉 御谷騒動回想記』に記載されている(12)(資料5-3)。

この活動により、鎌倉市は日本での「市民活動発祥の地」、「ナショナル・トラスト発祥の地」と呼ばれるようになった。また、この茶亭は失われていく日本の景観を守るという大佛の思想を体現する場所であったといえる(13)。

この運動が引き金となって、平成8年(1996)には「古都保存法」(14)が制定された。鎌倉はこのような歴史、風土、別荘文化から、地域コミュニティづくり、独創的なまちづくりなどのかたちで住民が参加する市民活動が盛んである。このような運動は、いずれも鎌倉の別荘文化の基盤のもとに作り上げられた文化的特性を持つコミュニティといえる。

3-3.旧大佛次郎茶亭解体の危機

昭和48年(1973)、大佛没後、旧茶亭は親族に引き継がれた。しかし、親族の高齢化や維持管理に多額の費用がかかることから、親族は平成31年(2019)に旧茶亭の売却に踏み切った(15)。しかし、取引額が高額であることや、土地が借地であることが障害になり買い手がつかず、解体の危機に陥った。

解体もやむを得ないと思われた頃、大佛文学の愛好家で鎌倉に地縁のあるA氏(16)は、貴重な文化資産が消失することを危惧していた。そこで「一般社団法人 大佛次郎文学保存会」を立ち上げ、令和2年(2020)に私財を投げ打って旧茶亭を購入した。そして大規模改修が動き出した(17)。

3-4. よみがえる旧大佛次郎茶亭

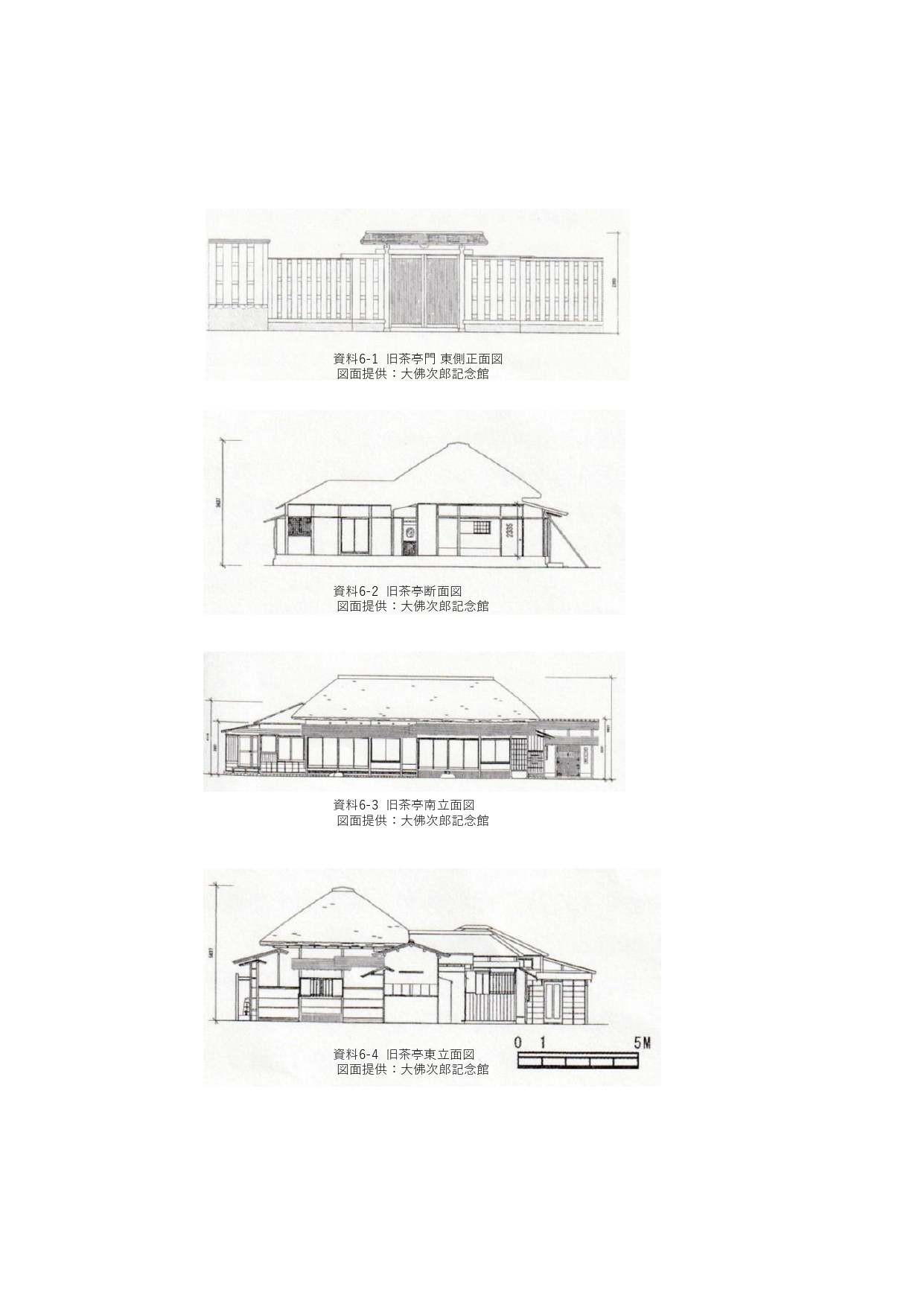

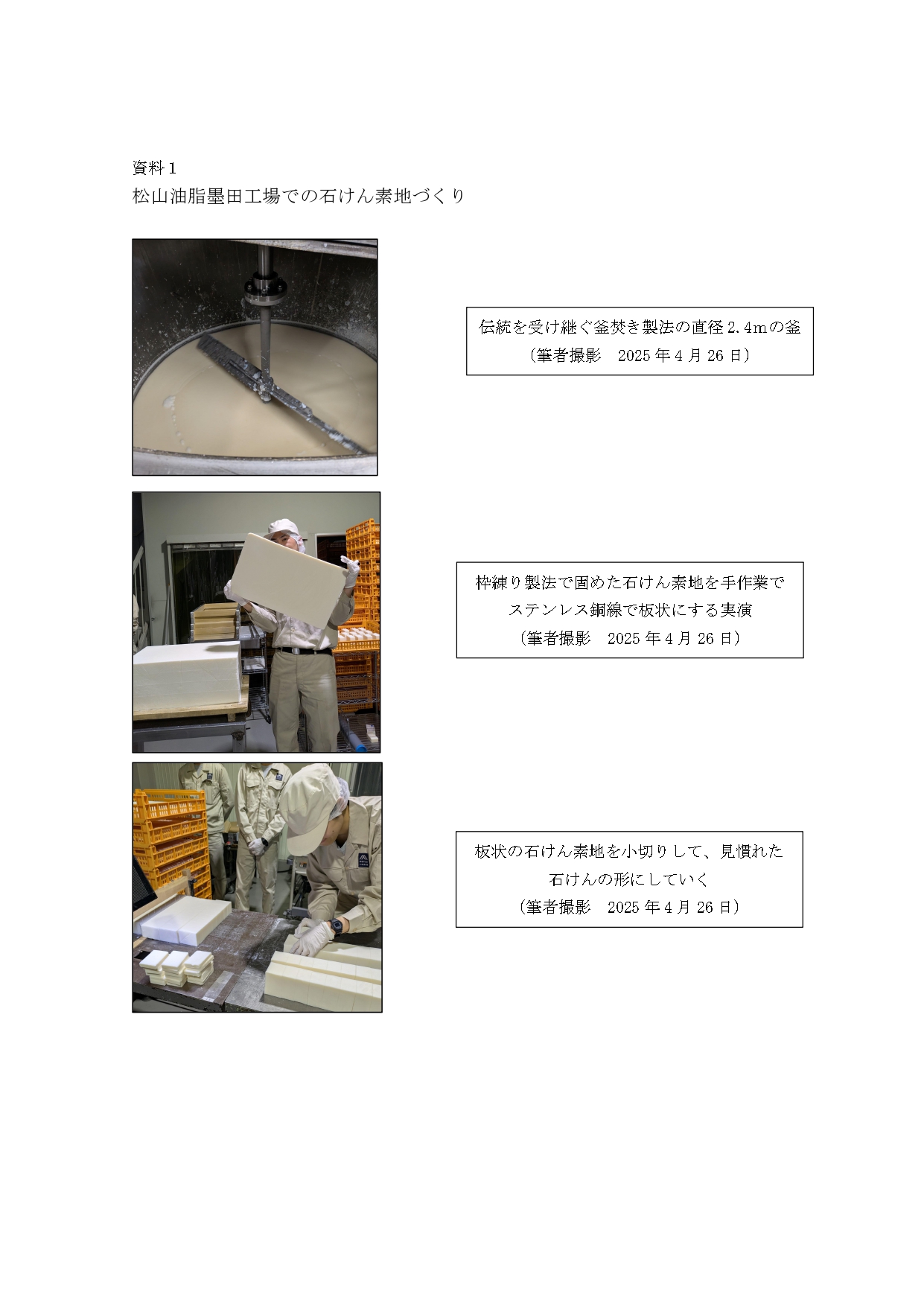

建物は大正8年(1919)ごろの建築とされ、鎌倉にも壊滅的な被害をもたらした関東大震災にも耐えた。しかし、柱が根腐れして建物全体が沈下し、建具の開閉に苦労するほど老朽化していた。令和3年(2021)2月に始まった改修工事は困難を極め、伝統工法の石場建て(18)により建物全体を建て起こす大規模なものとなった。地元の選び抜かれた大工たちが家屋全体をジャッキで持ち上げ、根接技(19)により土台と柱を入れ替えた。

内部は玄関に船底天井と節の残る木材を用いており、廊下は網代が続く。建物の中は左右それぞれに座敷が設けられている(資料3-1)(資料6-2)。通りをはさんだ向かいの本宅は買い手がつかず、令和2年(2020)に取り壊されたが、修復に当たっては本宅の古材も一部用いられた。

茅葺き屋根は神戸から専門の職人を呼び寄せ、茅の吹き替え作業を行った。最後に屋根の頭頂部に芝生が敷かれ、芝棟と呼ばれる方法でイチハツの球根が植えられた(20)(資料3-5)。この補修工事は令和4年(2022)2月に始まり、1年3ヶ月をかけて令和5年(2023)5月に完成した(21)(資料6-1~6-4)。

4. 旧日向邸熱海別邸と旧大佛次郎茶亭の比較

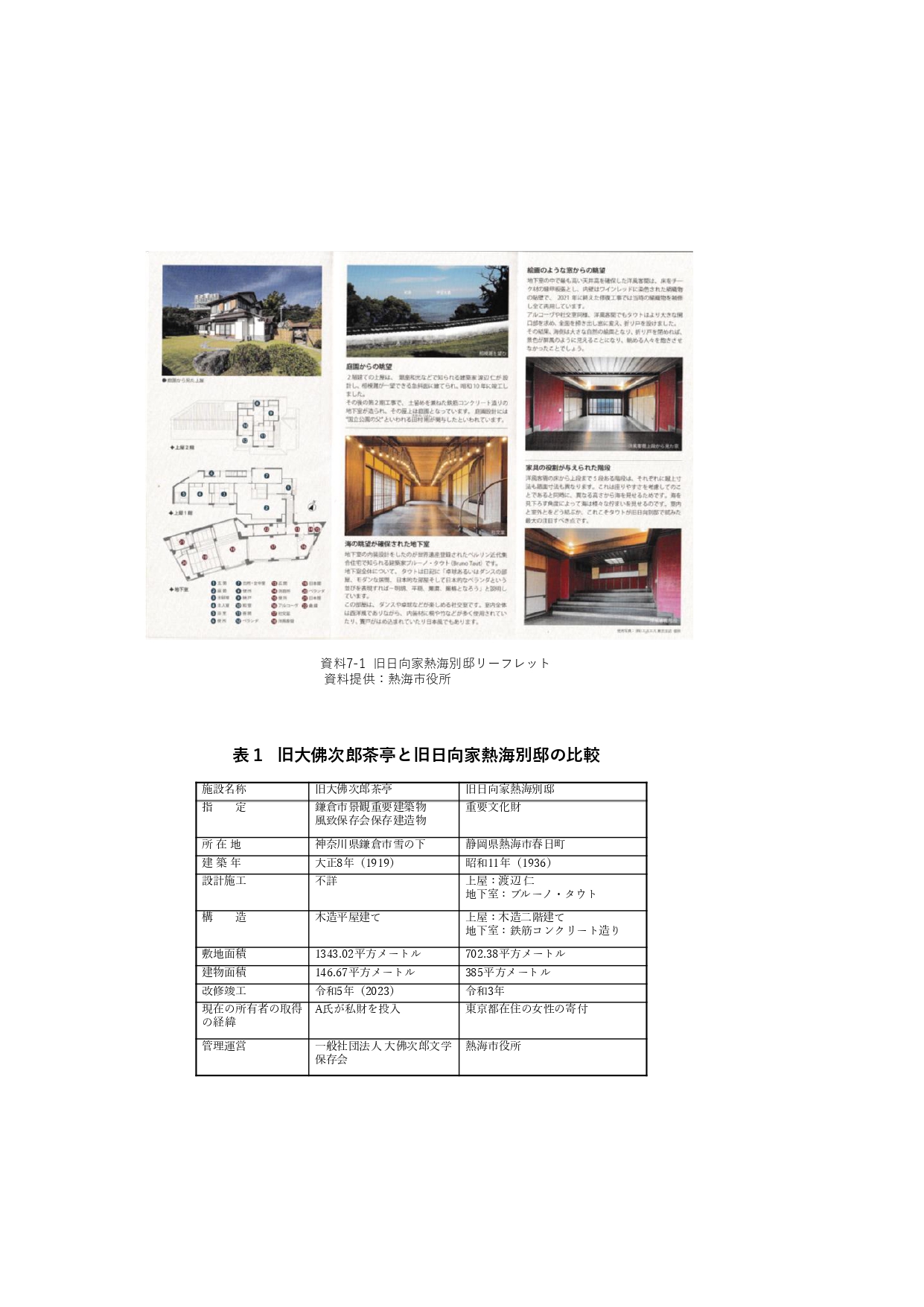

旧日向家熱海別邸(以下、旧日向家別邸)は、JR熱海駅を東に徒歩10分の傾斜地にある。設計は一階及び二階部分が渡辺仁(22)、地下部分がブルーノ・タウト(23)の内装設計であり、日本に現存する唯一のタウト設計の建物である。旧茶亭と旧日向家別邸の共通点は、築後約100年でどちらも別邸として使用され、さらには同時期に持ち主が手放し、修復後には一般公開されていることである。

旧日向家別邸は篤志家が熱海市役所に寄贈したものである。維持管理は熱海市役所が担っており、毎週水曜日と週末および休日にはガイドツアーを行っている(資料7-1)。一方で、旧茶亭は個人が購入し、一般社団法人が維持管理を行っているため自由度が高い(表1)。ここにもこの法人代表A氏の、大佛とその文学に対する情熱の深さがうかがわれる。これは、脈々と引き継がれた鎌倉別荘文化や、御谷騒動などの市民運動を彷彿とさせ、旧茶亭はこの別荘文化の象徴として位置付けられる。

5.今後の展望について

旧茶亭は当時の雰囲気をそのまま残しており、現在週末のみカフェとして営業していることは、往時のサロンを想像させる。旧茶亭が解体の危機から復活したのは、ひとえにA氏の情熱からなり、法人を作り、売買、家屋の修復を経てこの旧茶亭をよみがえらせた。この鎌倉別荘文化の流れをくむ旧茶邸をよみがえらせたA氏は、「工事自体は終了したが、今後の維持・管理こそが重要」と未来を見据えている。さらにA氏は、旧茶亭そのものから維持費が生み出せるような仕組みをつくり、若い世代や地域の人たちが文化を体験できる拠点を目指したいとしている(24)。

まとめ

明治時代中期までさびれた漁村であった鎌倉は、横須賀線の開通とともに別荘地として脚光を浴び、高度成長期の乱開発から景観を守り、市民運動発祥の地とよばれるようになった。旧茶亭は、このような鎌倉の別荘文化および鎌倉で誕生したコミュニティを引き継ぐもののシンボルといえる。

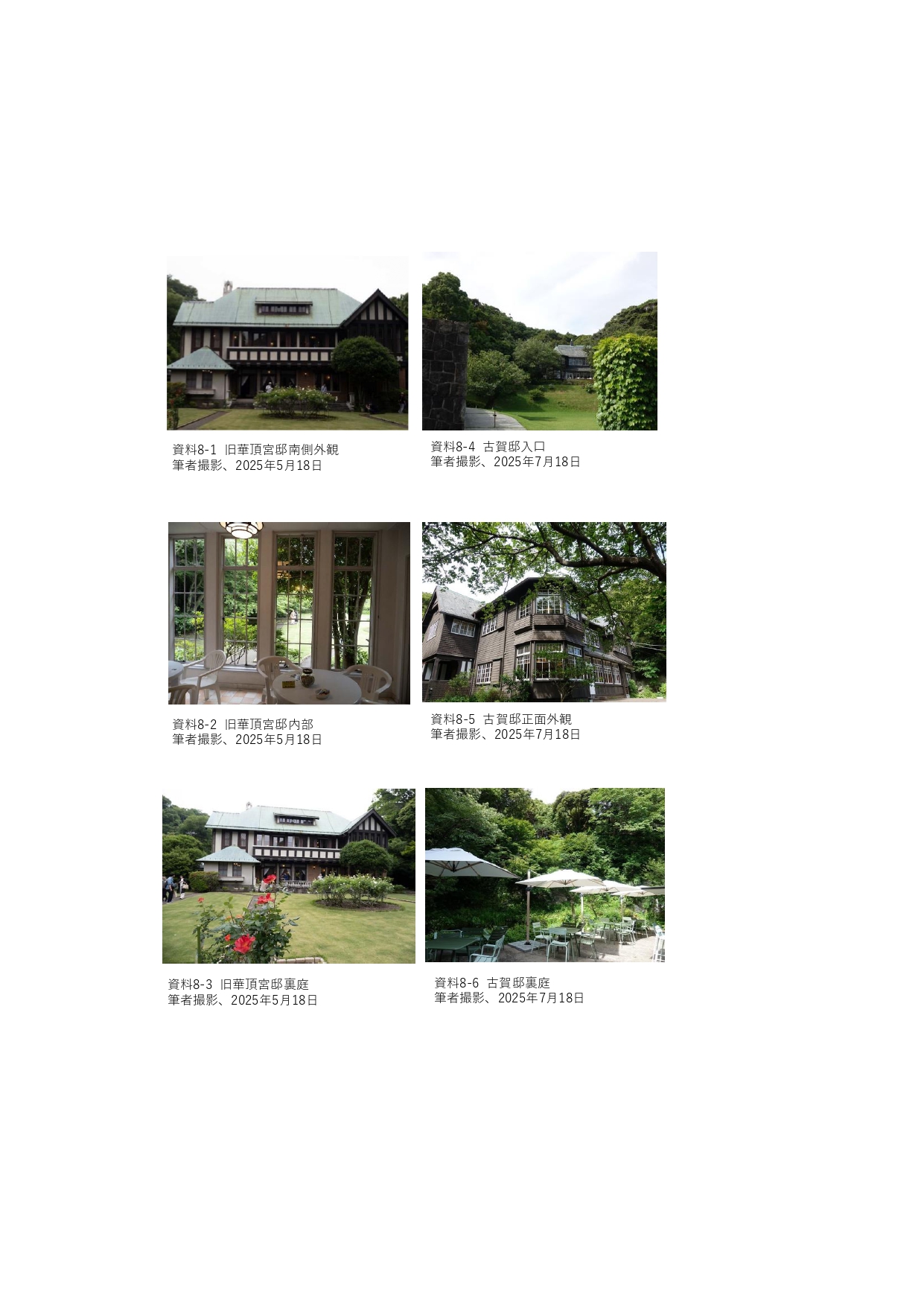

鎌倉には旧前田侯爵家別邸(現在は鎌倉文学館、改修のため休館中)、旧華頂宮邸(25)(資料8-1~8-3)および古賀邸(26)(資料8-4~8-6)などの邸宅が現在も存在する。鎌倉ではぐくまれた別荘文化は、ここに関わる人や訪れる人の間で引き継がれており、往時を偲ばせる歴史的な建造物を核とした別荘地としての風情や趣が、今も街の至るところに息づいている。

参考文献

【註】

(1)かつては源頼朝によって鎌倉幕府が開かれ、文治元年(1185)から元弘3年(1333)に幕府が滅亡するまでの約150年間の時代を鎌倉時代と称する。

(2)ナショナル・トラストとは、我が国の場合、野放図な開発から自然環境や歴史的環境が破壊されるのを未然に防止するため、住民や自治体が中心になって広く国民から基金を募って土地などを買い取り、あるいは寄贈をうけて保存・管理・公開する運動である。(木原啓吉著『ナショナル・トラスト』三省堂、1998年、p. 8)

(3)古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(古都保存法)は、「古都」における「歴史的風土」を後世に引き継ぐべき国民共有の文化的資産として適切に保存するため国等において講ずべき措置を定めている(国土交通省ウェブサイトよりhttps://www.mlit.go.jp/toshi/rekimachi/toshi_history_tk_000006.html)。

(4)大佛次郎(1897-1973)は日本の小説家・作家。『鞍馬天狗』などの大衆小説のほか、歴史小説、ノンフィクションなど幅広く手がけた。

(5)エルヴィン・フォン・ベルツ博士 (Erwin von Bälz, 1849-1913) は、ドイツ出身の医師。1876年(明治9年)に来日し、東京医学校(現東京大学医学部)で教鞭を執り、約30年にわたって東京に留まり、医学研究と教育に貢献した。

(6)鎌倉市議会、鎌倉議会史 、1969年。

(7)姜明采、内田青蔵著「近代鎌倉における別荘建築に関する研究 -旧前田家鎌倉別邸の設計者・渡辺英治の経歴を中心に-」神奈川大学建築学研究所、2023年、p. 13。

(8)本宅は大量の蔵書が積み上げられ手狭であったことと、無類の猫好きであったため、猫を遠ざけるためであった。また、登里夫人の茶事にも使われた。大佛次郎著『猫のいる日々』徳間書店、1994年。

(9)木原啓吉著「ナショナル・トラスト」三省堂、1998年。

(10)昭和39年(1964)12月に設立された、日本最初のナショナル・トラスト団体。鎌倉の「御谷(おやつ)騒動」と呼ばれる市民運動が誕生のきっかけとなった。

(11)木原啓吉著「ナショナル・トラスト」三省堂、1998年、 p. 20。

(12)天野久彌著『いざ鎌倉 御谷騒動回想記』天野静枝、1984年。

(13)鎌倉市編「鎌倉市景観重要建築物等指定調査報告書」鎌倉市都市景観課、2013年。

(14)「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」(古都保存法)は昭和41年(1966)に制定された。対象となる都市は、京都市、奈良市、鎌倉市などである。

(15)芳垣史子著「大佛次郎の鎌倉の茶亭よみがえる 築100年、手を挙げた愛好家」朝日新聞、2023年7月16日。

(16)匿名希望のためA氏とした。

(17)かながわトラストみどり財団 2023 「ミドリ」No. 128。

(18)石場建てとは礎石の上に柱を固定せず据え置く工法。

(19)根接技とは既存の柱の一部分のみを新しい柱と入れ替える技法。

(20)芝棟とは屋根の一番高い所に土を載せ、そこに芝を植えて棟を固める。大佛の随筆『屋根の花』に、横須賀線の車窓から沿線の芝棟を眺める場面があることから、この工法となった。

(21)新聞記事、芳垣史子著「大佛次郎の鎌倉の茶亭よみがえる 築100年、手を挙げた愛好家」朝日新聞、2023年7月16日。

(22)渡辺仁(1887-1973)は近代日本の建築家。作品のスタイルは歴史主義様式のほか、表現派、初期モダニズムなど多岐にわたっている。主要作品に服部時計店、東京帝室博物館(原案)、愛知県庁本庁舎などがある。

(23)ブルーノ・タウト(1880-1938)はドイツ生まれの建築家、都市計画家。旧日向家熱海別邸は1936年の竣工で、ブルーノ・タウトが日本に残したただ1つの作品である。

(24)旧茶亭維持管理担当の佐藤晴美氏を2025年4月22日に取材した。

(25)昭和4年(1929)に華頂宮博信侯爵邸として建てられた大規模な洋風住宅建築物。春と秋にそれぞれ2日間ずつ一般公開を行っている。

(26)大正5年(1916)に完成した鎌倉3大洋館のひとつ。現在はレストランとして営業している。鎌倉3大洋館とは、旧前田侯爵家別邸、旧華頂宮邸および古賀邸である。

【参考文献】

・天野久彌著『いざ鎌倉 御谷騒動回想記』天野静枝、1984年

・荒木隆寛他著「鎌倉市「御谷の森」の環境保全に果たす市民運動の役割―交易財団法人鎌倉風致保存会を事例にー」愛知教育大学、2017年

・安宅夏夫著『鎌倉文学散歩』保育社、1993年、p. 58

・島本千也著『鎌倉別荘物語』、藤沢 島本千也、1993年

・野口稔著「北鎌倉発ナショナル・トラストの風」夢工房、2001年

・木川りか他著「旧日向別邸ブルーノ・タウト「熱海の家」の虫害調査―フルホンシバンムシ(Gastrallussp.)による木材の被害例について―」独立行政法人国立文化財機構東京文化財研究所刊行物リポジトリ、2023年

・中山穂孝著「近代熱海における温泉資源と別荘地開発による観光都市の形成 : 開発者に着目して」大阪市立大学都市研究プラザ、都市と社会3巻、p. 88-103、2019年

・姜明采、内田青蔵著「近代鎌倉における別荘建築に関する研究 -旧前田家鎌倉別邸の設計者・渡辺英治の経歴を中心に-」神奈川大学建築学研究所、2023年

・片山伸也著「近代別荘の普及に見る鎌倉の都市構造」日本女子大学紀要 家政学部 第59号、2012年

・川添善行著 早川克美編『空間にこめられた意思をたどる』京都造形芸術大学 東北芸術工科大学 出版局 藝術学舎、2014年

・高木規矩郎著、読売新聞社横浜支局編『湘南20世紀物語』有隣堂、2003年

p. 96-97、p. 110-111

・中西紹一・早川克美著『時間のデザインー経験に埋め込まれた構造を読み解く』京都造形芸術大学 東北芸術工科大学 出版局 藝術学舎、2014年

・木原啓吉著「ナショナル・トラスト」三省堂、1998年

・四元忠博著「ナショナル・トラストへの招待」緑風出版、2007年、2023年

・ブルーノ・タウト著、森敏朗「日本文化私観」講談社、1992年、1997年 p. 293

・加藤周一著『日本文化における時間と空間』岩波書店、2007年

・大佛次郎著『猫のいる日々』徳間書店、1994年

・大太隆土著「ブルーノ・タウトとジャポニズム」駿河台大学学術情報リポジトリ、2015年

・鎌倉市編「鎌倉市景観重要建築物等指定調査報告書」鎌倉市都市景観課、2013年

・mirutake著「桂離宮松琴亭から旧日向別邸半地下インテリアへ」建築探訪、2021年

・新聞記事、芳垣史子著「大佛次郎の鎌倉の茶亭よみがえる 築100年、手を挙げた愛好家」朝日新聞、2023年7月16日

・新聞記事「よみがえる旧大佛次郎茶亭「保存会」が購入、修繕」、神奈川新聞、2023年4月29日(土)

・特別展「大佛次郎と鎌倉」鎌倉文学館、平成3年6月14日(金)~7月28日(日)、※記載の日付は原文ママ

・展覧会パンフレット「大佛次郎の住まいをめぐるヒストリー 鎌倉そして横浜」大佛次郎記念館、2020年9月12日~12月25日

・かながわトラストみどり財団 「ミドリ」2023年No. 128

・展覧会パンフレット「大佛次郎 美術の楽しみ」大佛次郎記念館、2023年1月6日~4月16日

https://osaragijiro-museum.jp/theme-exhibition/%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%9E%E5%B1%95%E7%A4%BA%E3%80%8C%E5%A4%A7%E4%BD%9B%E6%AC%A1%E9%83%8E%E3%80%80%E7%BE%8E%E8%A1%93%E3%81%AE%E6%A5%BD%E3%81%97%E3%81%BF%E2%80%95%E5%A4%A7%E4%BD%9B%E6%AC%A1%E9%83%8E

・ESD academy ウェブサイト http://esd.ac/learningreport/9.html 2025年7月12日閲覧

・旧大佛次郎茶亭ウェブサイト https://osaragijiro.jp/cyatei 2025年7月20日閲覧