メカイ製作技術保存活動 ―多摩ニュータウンを対話でつなぐ―

はじめに

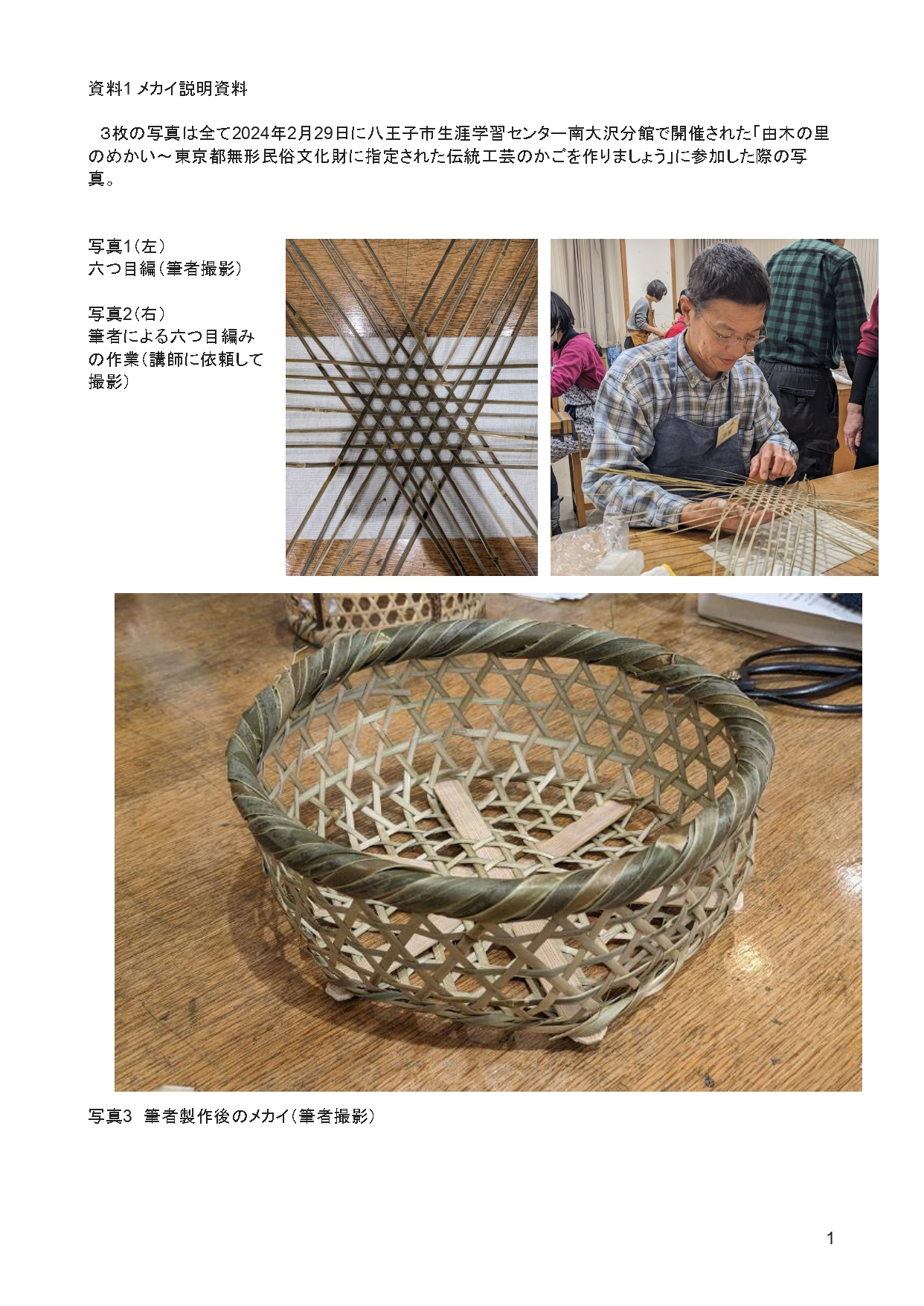

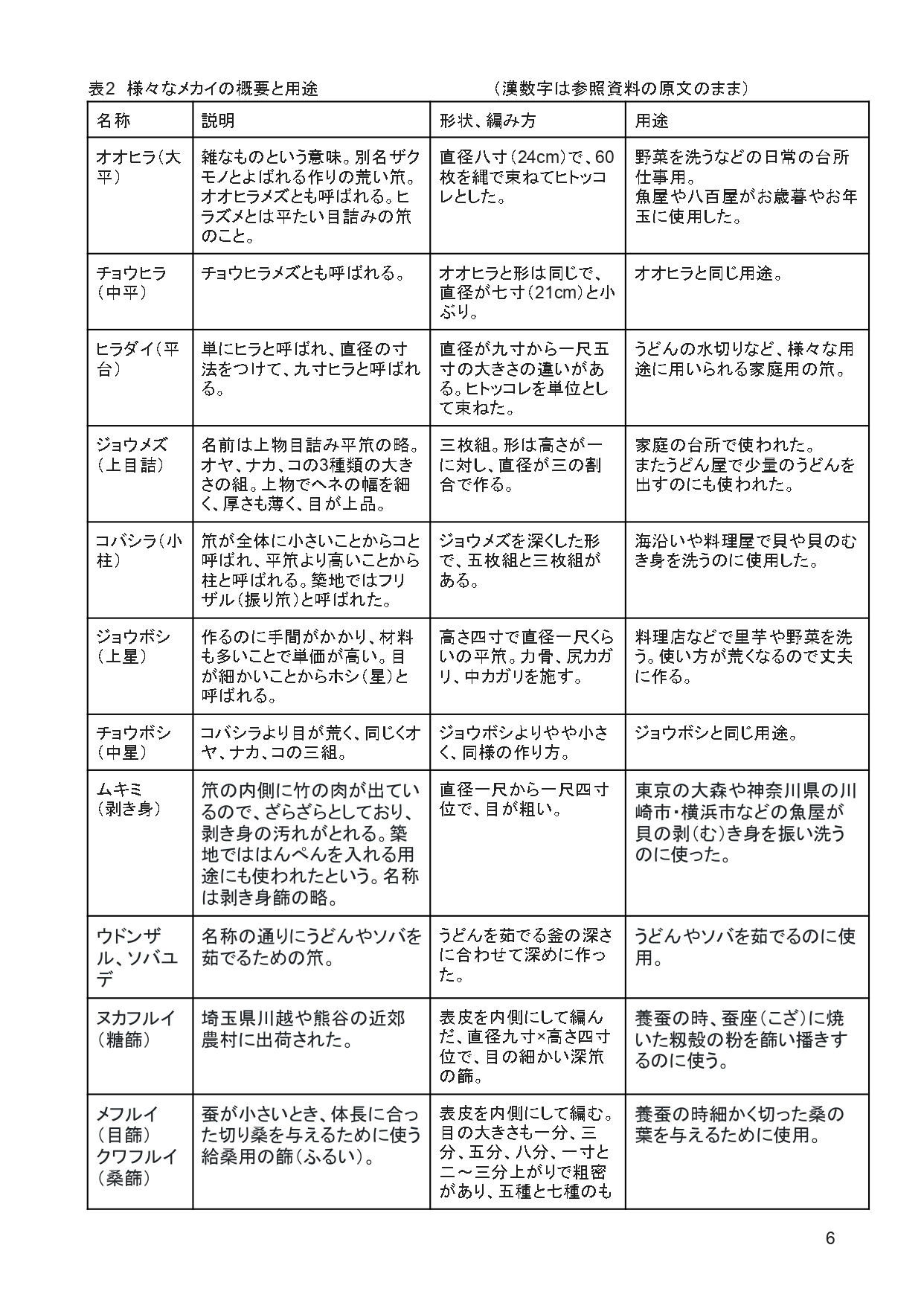

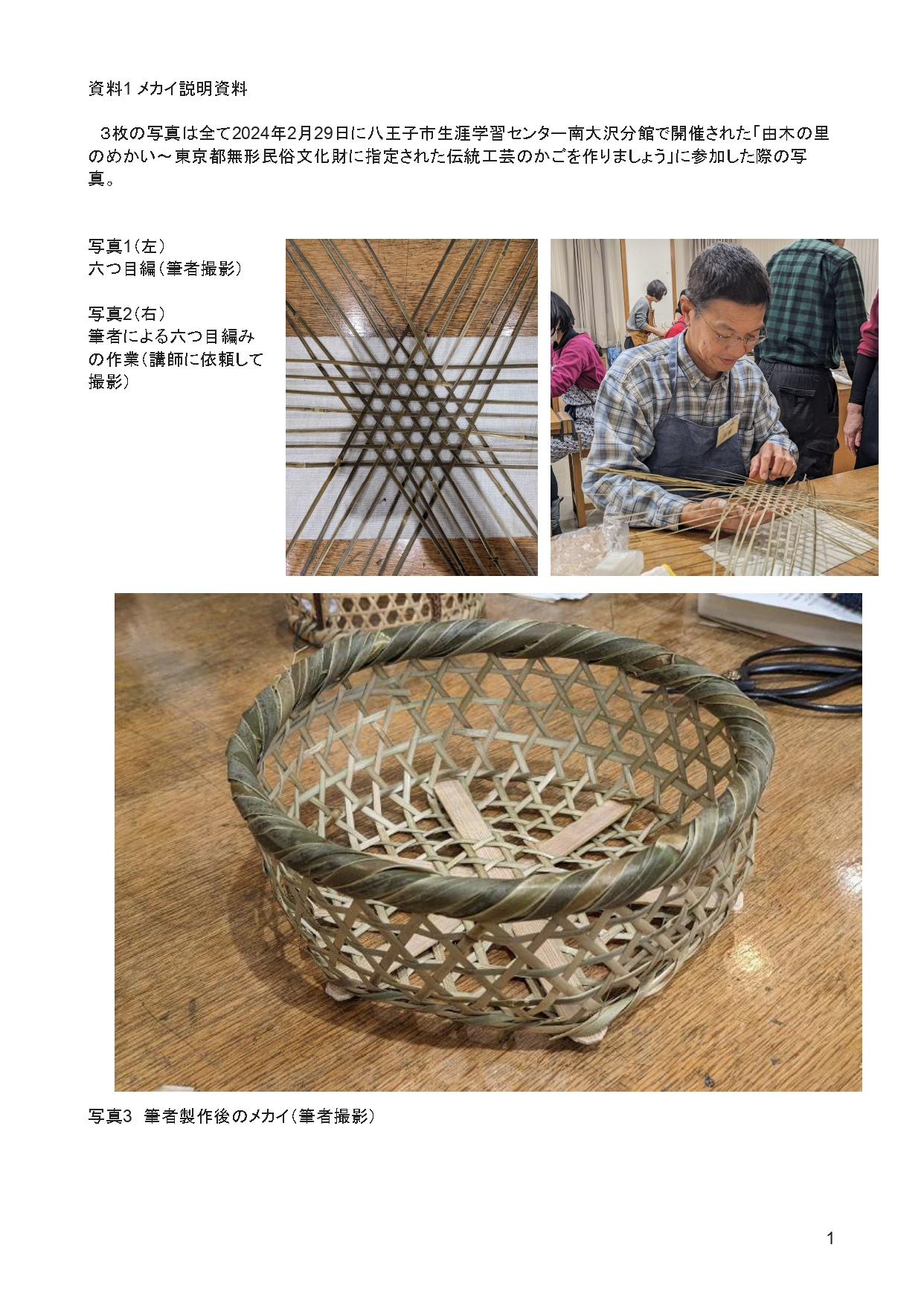

高度経済成長期の旺盛な住宅供給に対し、東京都南多摩地域の4市(八王子市、多摩市、町田市、稲城市)にまたがる多摩ニュータウンが開発され、現在では人口22万人を数える地域として発展した(以下、多摩NT)(1)。開発開始から60年を経て、高齢化や建築物の老朽化などの課題に直面している。解決には市民の関与が欠かせないが、隣の地区とは交流がない状態(2)や、市境で行政サービスが異なる現実がある(3)。そこで地区間の市民の対話を広範囲に促す仕掛けとして、多摩NTに共通の歴史であるメカイと呼ばれる小さな竹籠(資料1)に注目する。江戸後期に始まったメカイ製作は高度経済成長期に衰退し、現在は複数の団体(4)による製作技術保存活動(以下、メカイ保存活動)により継承されている。メカイの創作と継承の過程には幾重に重なる対話がある。本論ではこの対話力を検証し、地域課題解決に寄与する可能性を考察する。

1. メカイ保存活動の歴史的背景と概要 ー対話による伝承ー

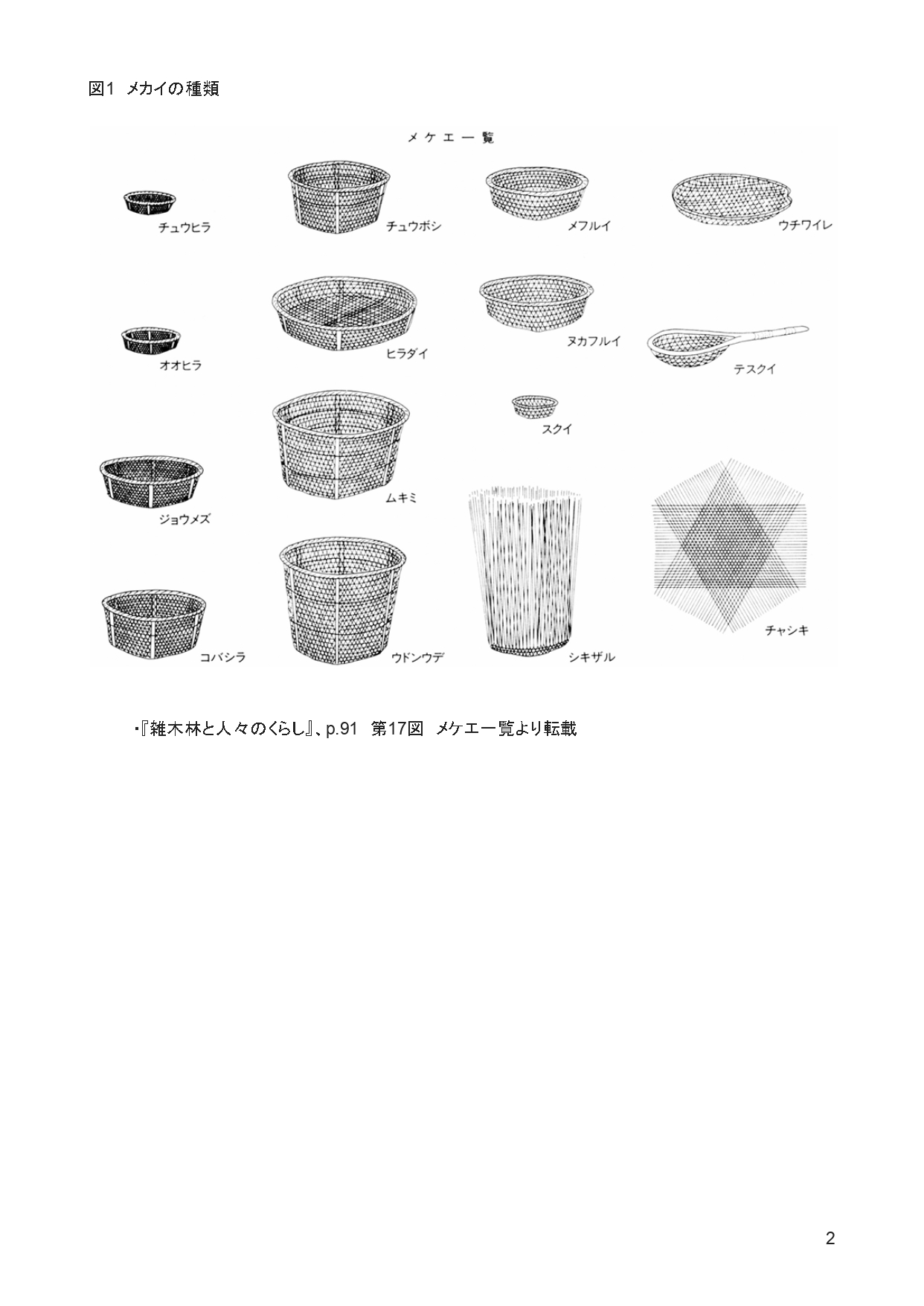

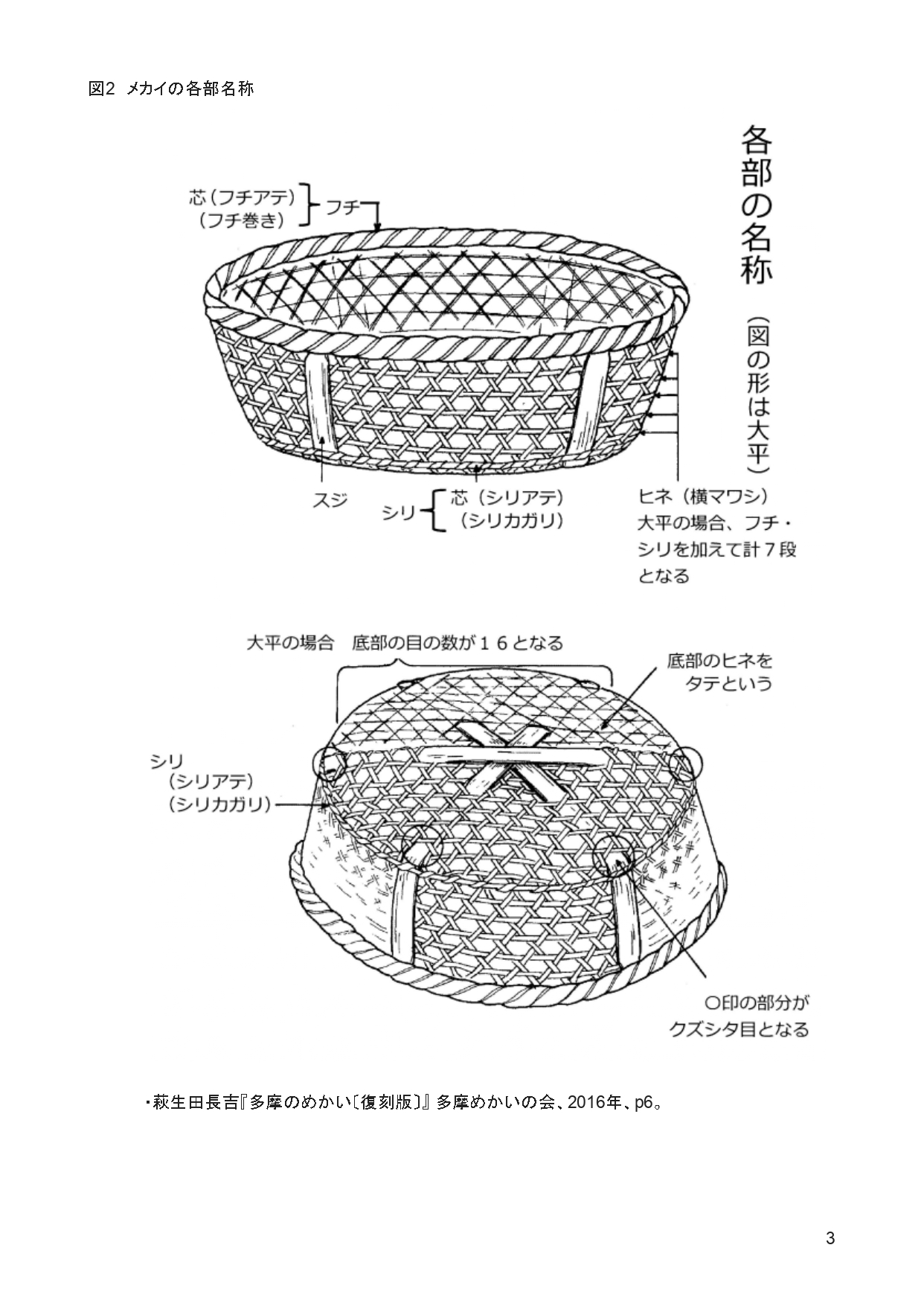

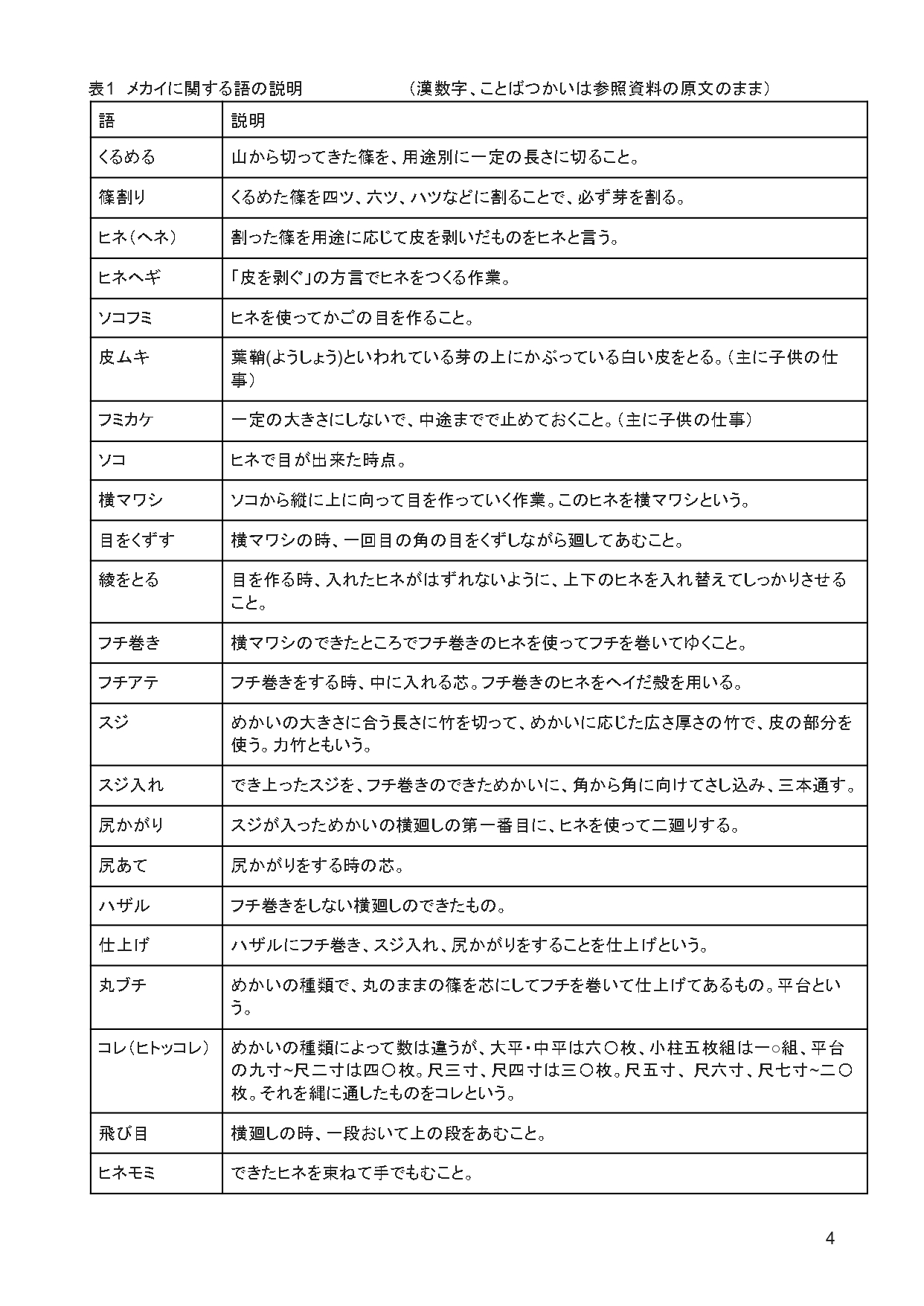

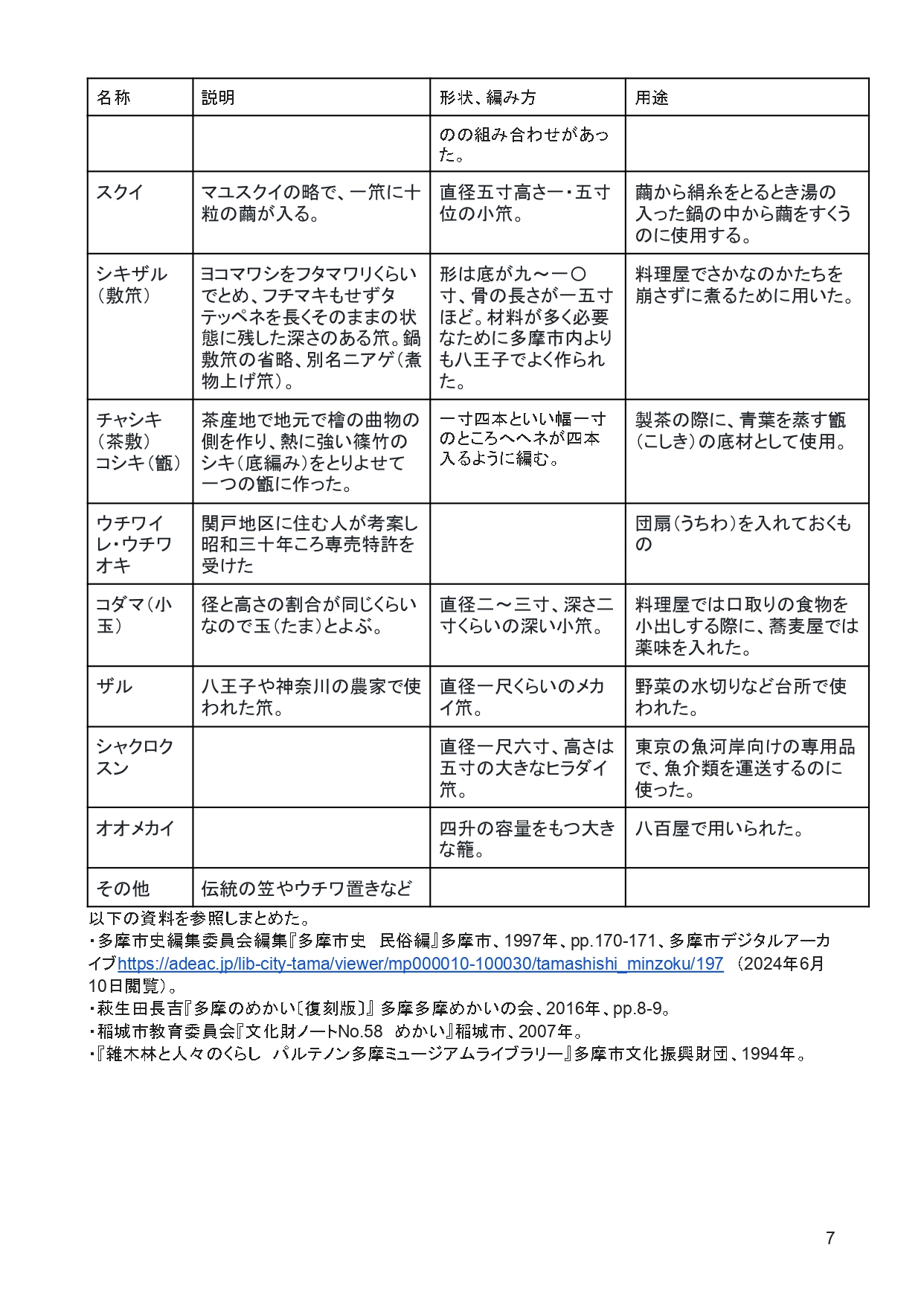

メカイは南多摩の丘陵地域に自生する篠竹を材料に六つ目に編み上げる竹籠で、台所仕事などの日用品として、農家の閑散期の副業として作られた。メカイ製作は江戸時代後期に現在の八王子市宇津貫付近で始まり、多摩NT全域に波及した(資料2)。安価なプラスチック製品の普及によりメカイの需要は減り、時を同じくして多摩NT開発により農民は農地を手放し、メカイ製作は衰退した。

メカイ保存活動の始まりと発展は、篠田真理子が詳細な調査を行っている(5)。メカイ保存活動の始まりは、メカイを懐かしむ旧住民が多摩NTに移住した新住民を招いての趣味の活動である。またメカイを知った新住民が技能を持つ旧住民を講師として招き、公民館などでメカイ作りを教わった。様々なイベントの参加でメカイの認知を高め、メカイ包丁という独特な道具の確保や、材料の篠竹の確保などの努力が続けられた。新旧住民間の対話や、篠竹が育つ里山との対話など、多様な人々と自然との対話という重層な対話の積み重ねによりメカイ製作は継承されてきた。現在では、多摩NT地域では八王子由木メカイの会(4)と多摩めかいの会(4)が、八王子市生涯学習センターや多摩市グリーンライブセンターなどの地域コミュニティ活動と連携し活動している。広く参加者を募るメカイ製作体験会は人気を博し(6)、メカイ製作を学ぶ人の輪は広がりを見せている。

2. メカイ保存活動の特筆点 ー対話が生んだ市民活動の矜持ー

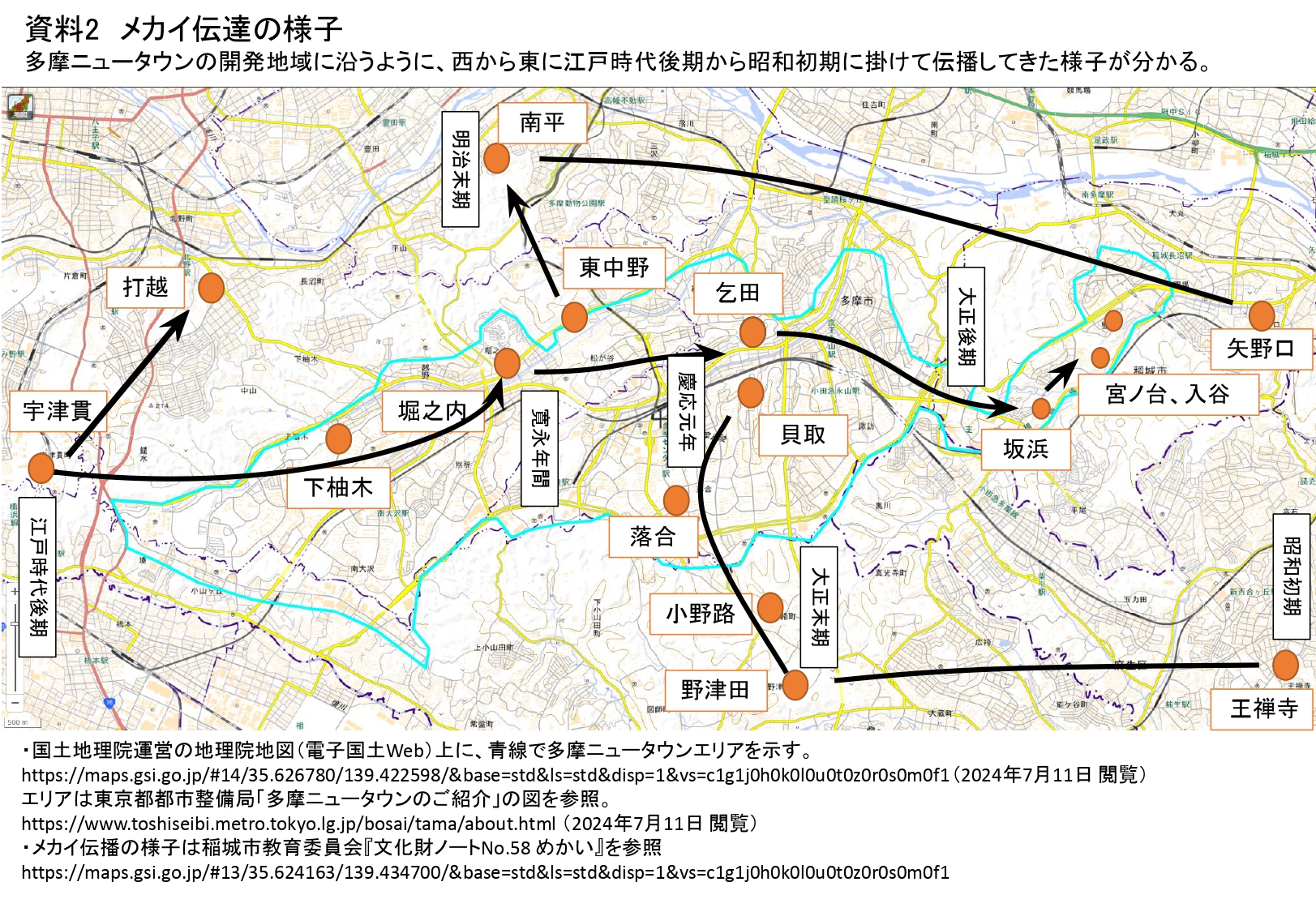

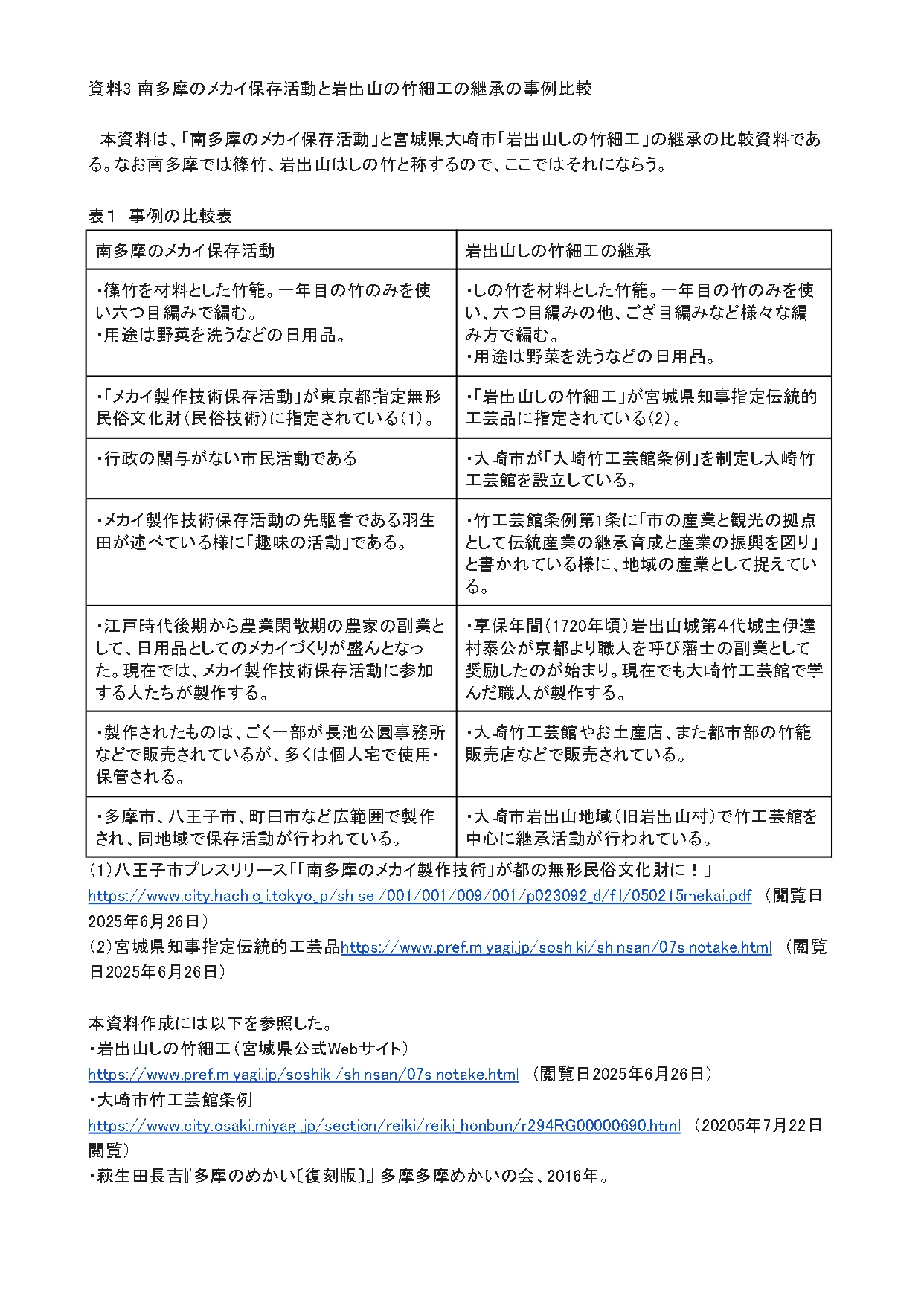

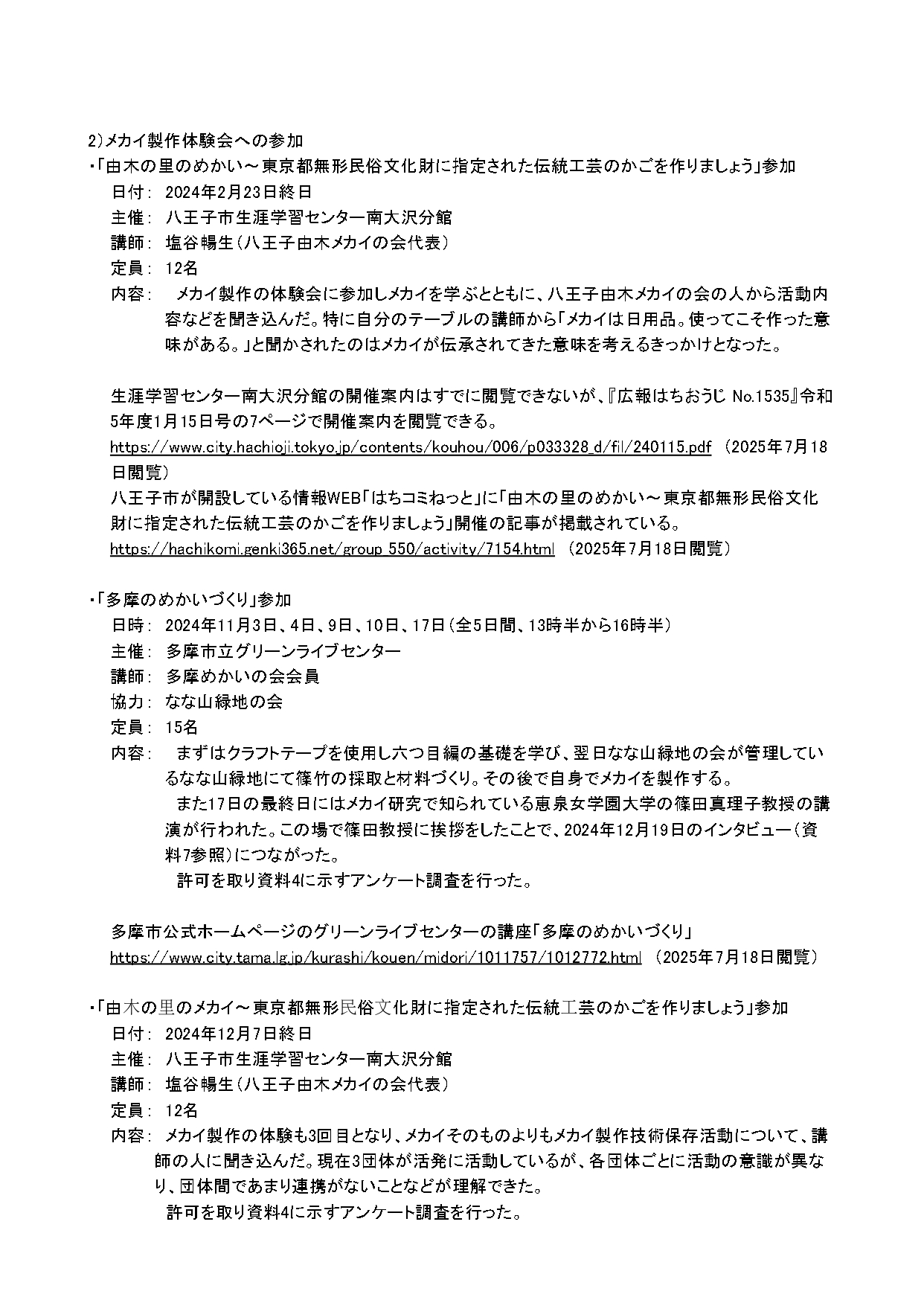

メカイ保存活動を、宮城県大崎市岩出山の竹籠の保存活動と比較し特筆点を明確にする。岩出山の竹籠は岩出山城第4代城主伊達村泰公が京都より職人を呼び、藩士の副業として奨励したのが始まりと言われ(7)、民藝運動を主導した柳宗悦(1889~1961)に「買わないではいられない」(8)と絶賛された。現在では大崎市竹工芸館条例(9)により設立された竹工芸館(10)を中心に、職人の育成や竹工芸の普及に勤めている(11)。

資料3に両者の比較を示すが、両者には大きな違いがある。岩出山は竹工芸館という自治体が設立した施設があり、そこを中心に保存・継承活動が行われている。メカイ保存活動ではそれぞれの会が独自に活動場所を確保し、自発的な市民活動として展開している。竹工芸館とその活動は大崎市竹工芸館条例第1条により地域の産業振興として位置づけられているが、メカイ保全活動は「日用品だから」(12)という言葉に活動への矜持が感じられる。その活動は重層な対話の積み重ねにより市民活動として発展した。この対話により生まれ発展した市民活動であることが、メカイ保存活動の特筆点である。

3. メカイ保存活動の評価点 ー地域に生まれた対話力ー

南多摩において発展したメカイ製作は、自然環境や社会的環境との関連が強い(13)。メカイは農家の閑散期の副業として作られ、そこには春から夏の農作業や秋から冬の養蚕や薪づくりという台地と自然環境との対話の積み重ねがある。またメカイ製作は家族の対話によって伝承され、女性の嫁入りにより波及した(14)。この様にメカイは家族や自然との重層な対話の積み重ねによって創作され、メカイ保存活動はその対話の積み重ねを継承しつつ、先に述べたように新たな対話の積み重ねにより発展した。このメカイの創作から継承に至る対話の連続が、産業として衰退したメカイが継承されている要因であり、高く評価できる点である。

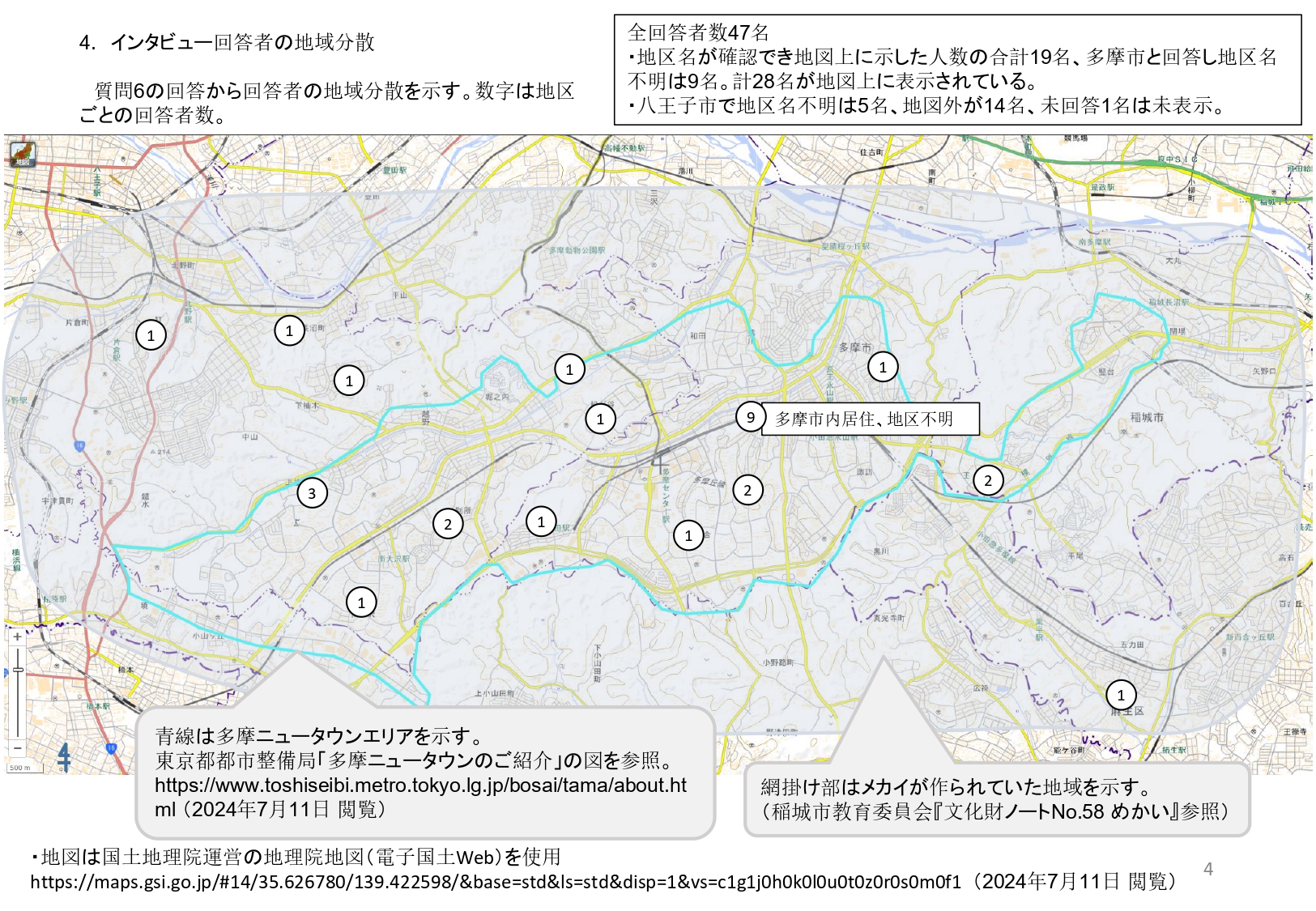

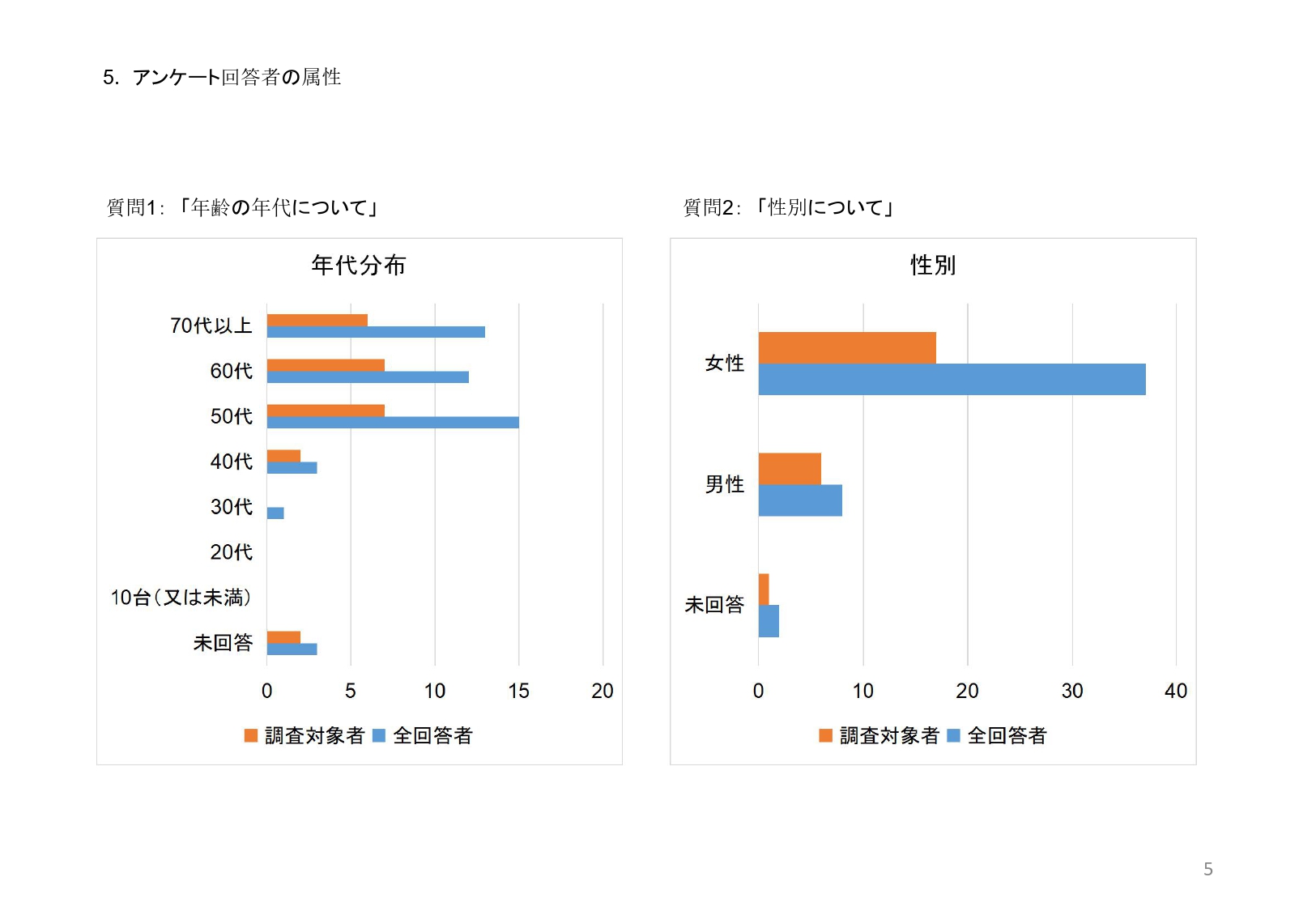

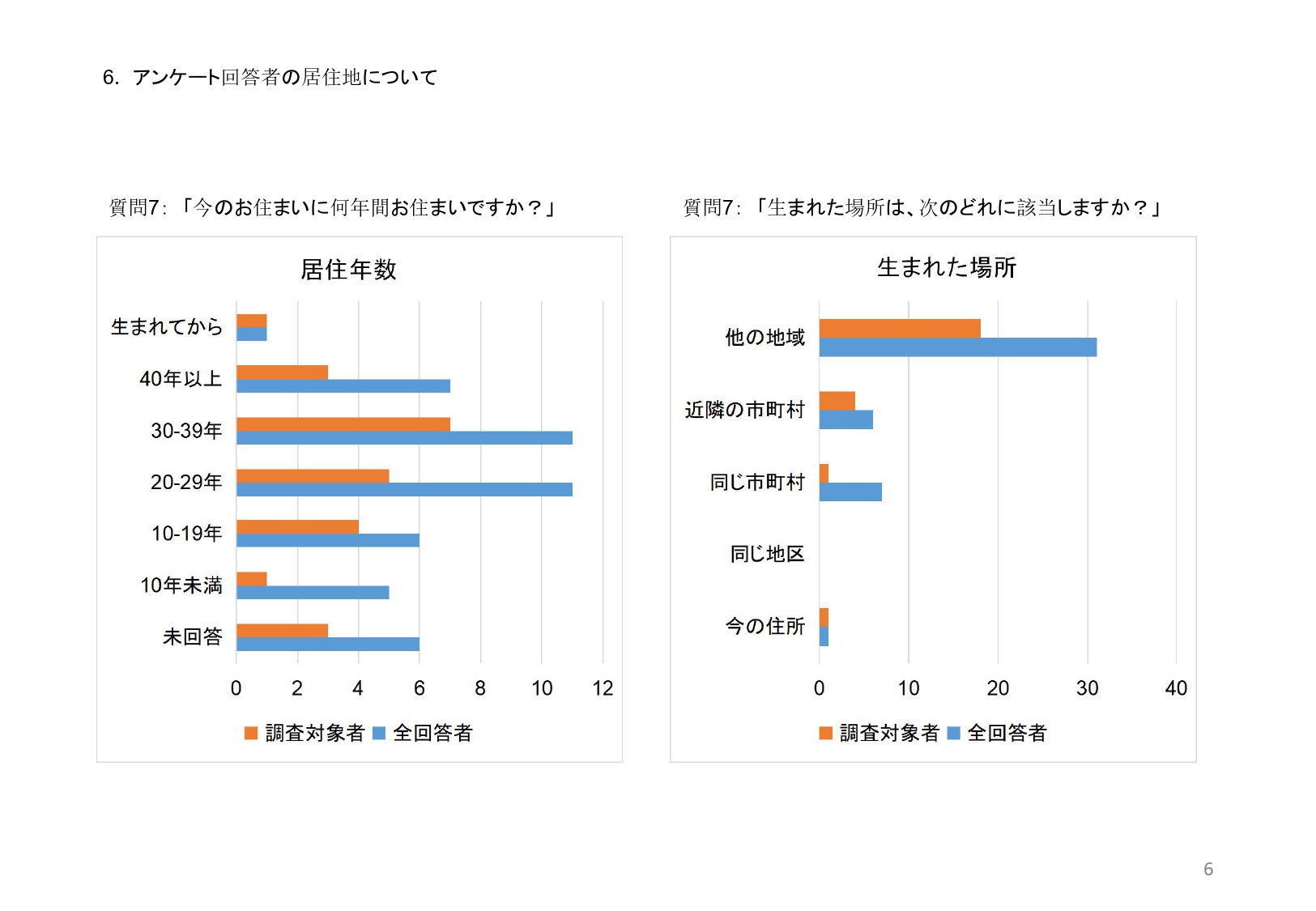

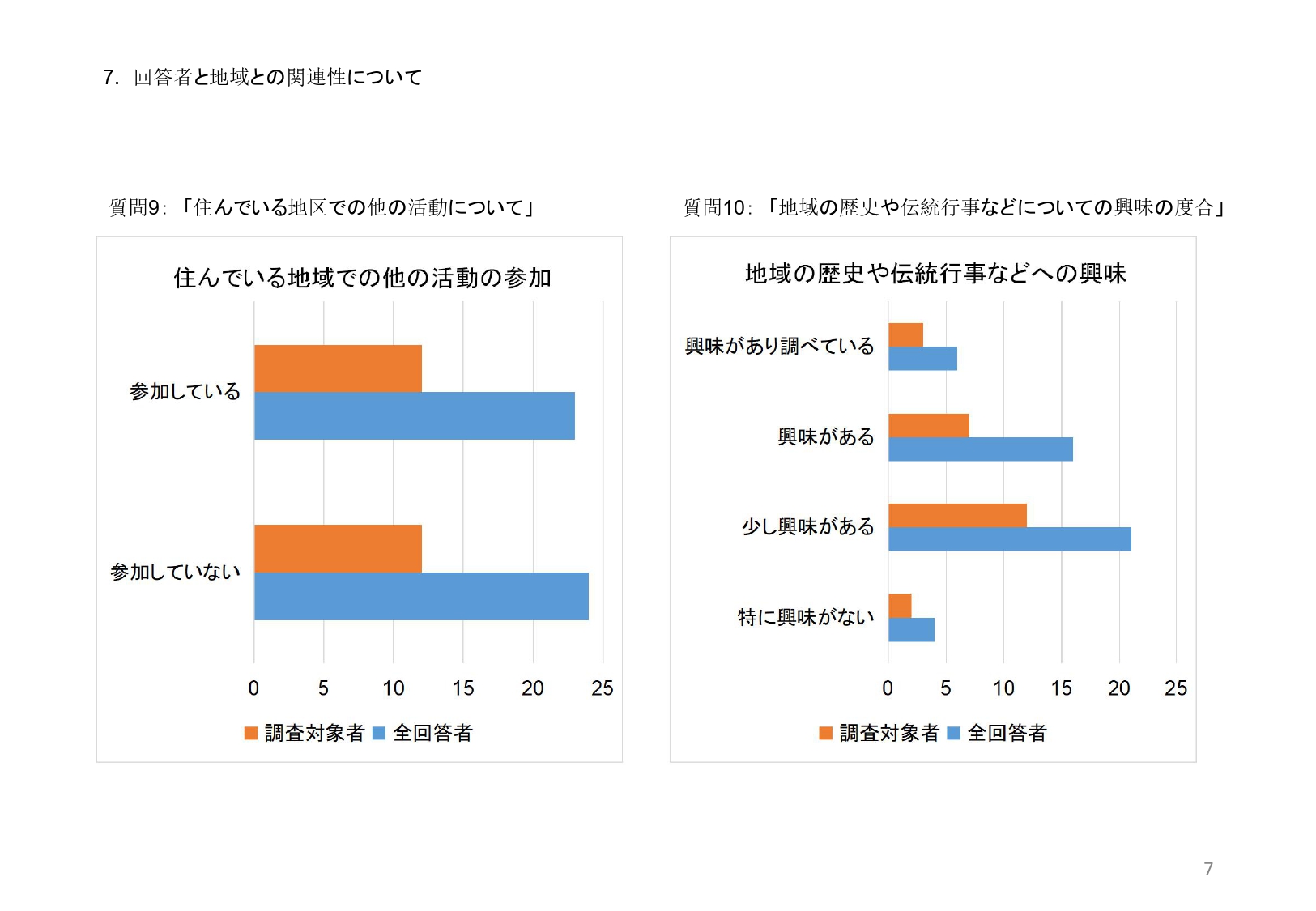

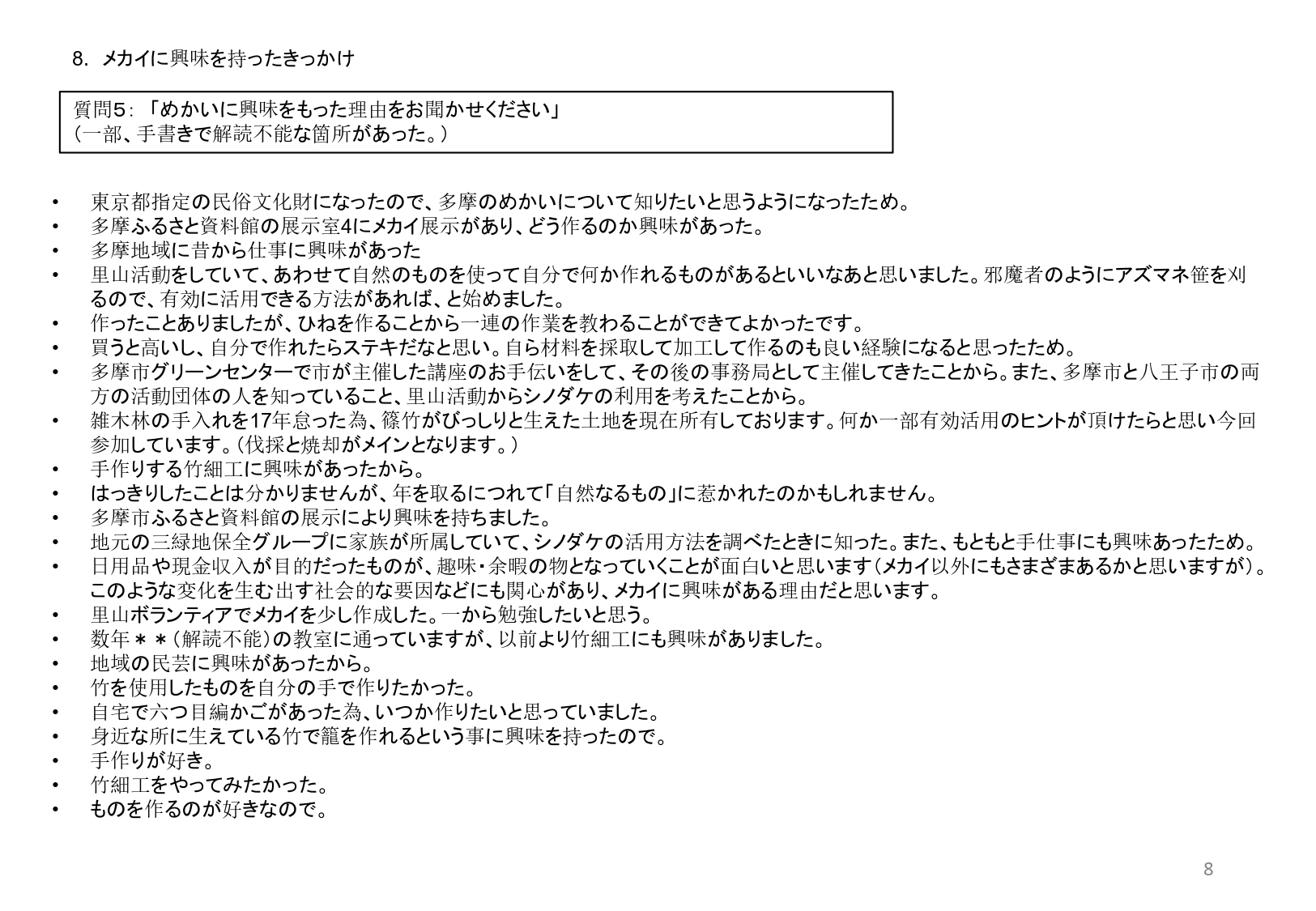

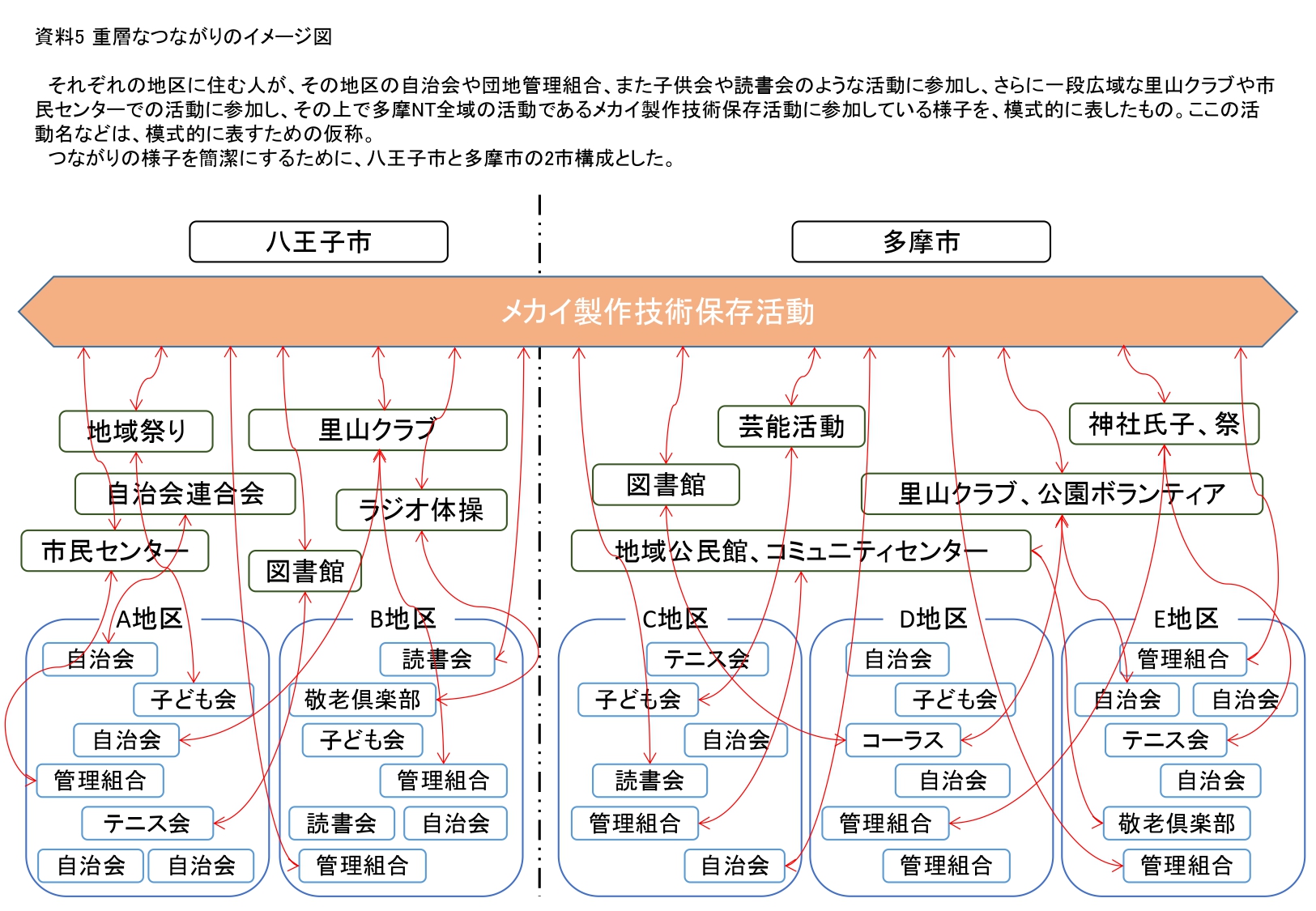

現在の対話の様相をメカイ製作の体験会に参加し、参加者のアンケート調査により検証した(資料4)。アンケートの全体の回答者数は48名で、その内41名が多摩NT及び近隣の日野市や府中市などからの参加であり、多摩NT内からの参加者は24名である。24名中15名が20年以上多摩NTに居住し、また23名が近隣の市町村を含む多摩NT外からの移住で、多摩NT地域に生まれ現在も同じ場所に居住しているのは1名のみである。これはメカイ保存活動の始まりで意識された旧住民とか新住民という意識はもはや意味をなさず、多摩NTに住む市民が自分事としてメカイを継承していることを意味している。参加の理由への回答には、「手仕事が好きだった」とか「メカイを知って興味を持った」また「身近な里山に篠竹がある」など、自然環境や竹との対話というメカイの創作と継承の対話の系譜が見て取れる。また「ふるさと資料館でみた」とか「地域の民芸に興味があった」など、メカイを地域の歴史として捉えている人も多く、歴史との対話が見て取れる。また体験会ではごく自然と参加者間のコミュニケーションが起こり、メカイ保存活動を起点とした市民間の対話の可能性も見て取れる。注目すべきは、半数の12名が地域の町内会や里山保全活動、子供会、神社の氏子、地域の祭などの地域活動に参加していることである。それは、各自の住む地区と多摩NTという広域の地域に、多様な経験を持つ市民が集まり重層的なつながりが構築されていることを意味する(資料5)。さらに「少し興味がある」を含めて23名が多摩NTの歴史に興味を持っており、ここでも地域の歴史との対話を見ることができる。この様に、メカイの創作から継承に至る対話や歴史を継承し、メカイ保存活動に集まる多様な市民により多摩NTという広域の繋がりへと発展する対話力が生まれていることが検証できた。

4. 今後の展望 ー対話力の可能性ー

多摩NTは人口22万人を数え、地方の中核都市並みの規模に成長した。計画的に様々な住宅を配置した住宅地は美しい調和を見せるが、団地毎や地区ごとの住民の経済的・社会的な違いからそれらの間での交流は限定的で、むしろ様々な葛藤を生み出している(15)。さらに市境による行政サービスの分断の課題もある。八王子市は多摩NT地域を中心に市境を「市境の存在が日常生活圏に影響を及ぼしている代表的な地域」と捉え、その影響を調査した(3)。そこには様々な課題があげられ、「事例② コミュニティバスが市境で折り返している」や「事例⑦ 市境を共有する町会・自治会間の連携が難しい」などの課題が明らかにされている。特定非営利活動法人多摩ニュータウン・まちづくり専門家会(16)を立ち上げた秋元孝夫は、多摩ニュータウンの多様な課題を検証し、その課題に対し市民が一体感をもって解決策を立案し、それぞれの自治体が実行することを提案している(17)。この市民の連携にメカイ保存活動が生み出す対話力が寄与できる。メカイに関わる市民が一堂に集まる場が求められている。そこに参加する市民が対話を深めることで、重層的なつながりがさらに強固となり、地域をめぐる対話がより活発になる。メカイ保存活動が築き上げてきた対話力が、隣接する団地や地区そして市境を超える市民をつなぐ役割を果たし、多摩NTが直面する地域課題解決へ寄与するのである。

まとめ

メカイ保存活動が多摩NTの市民を広域に繋ぎ、対話力による地域の課題解決へ寄与する可能性を考察した。それは構築された重層的なつながりが、地域の課題解決に大きな役割を果たすことである。メカイは多摩NTに住む22万市民の共通の物語であり、メカイ保存活動は地域にとって大切な資産へと発展した。メカイの歴史を受け継ぎ、更なる対話を積み重ね、多摩NTの発展へ寄与し続けるであろう。継続して調査・研究をしていきたい。

参考文献

資料

・資料1 メカイ説明資料 (2024年度夏期芸術教養演習1で作製した資料(資料3)に筆者が製作したメカイと作業中の写真を追加。ファイル名と資料名を修正。)

・資料2 メカイ伝達の様子 (2024年度夏期芸術教養演習1で作製した資料(資料2)と同一。ファイル名と資料名、表記上の不具合を修正。)

・資料3 南多摩のメカイ保存活動と岩出山の竹細工の継承の事例比較

・資料4 アンケート結果集計

・資料5 重層的なつながりのイメージ図

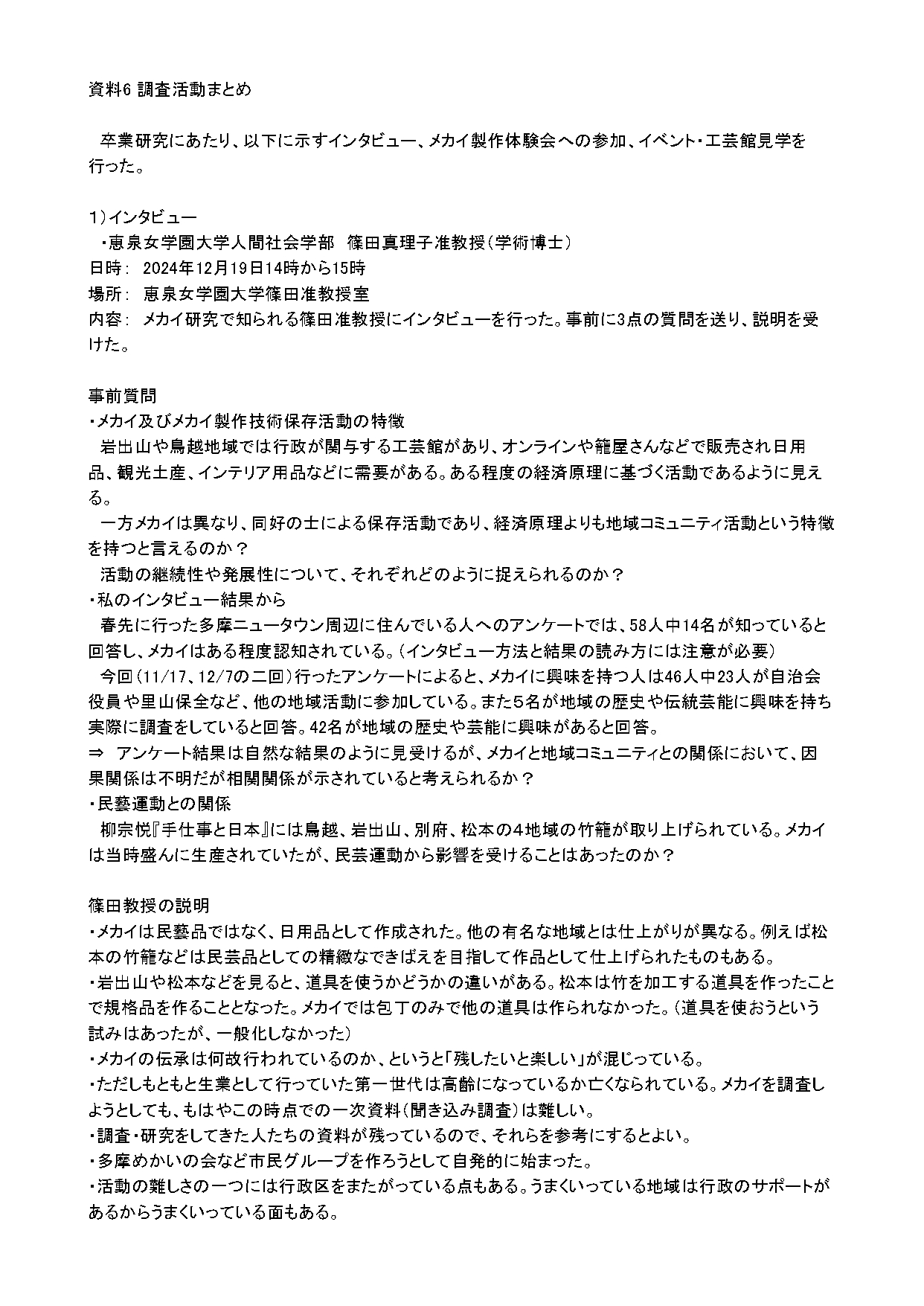

・資料6 インタビューなど調査活動まとめ

註

(1)「多摩ニュータウンについて」東京都都市整備局のホームページ

https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/machizukuri/kozo_seibi/tamanew/top (2025年7月22日閲覧)

(2)住人としての実感であるが、石田光規は愛宕地区に住む住民の声として他地域との交流の難しさを報告している。

石田光規『郊外社会の分断と再編-つくられたまち・多摩ニュータウンのその後』晃洋書房、2018年、pp.53-54。

(3)2016年に八王子市がまとめた「日常生活圏に着目した市民サービスの充実―隣接自治体等との連携による地域課題の解決を目指して―」最終報告書に市境の行政サービスなどの課題についての報告がある。

https://www.city.hachioji.tokyo.jp/tantoumadoguchi/001/001/p010457_d/fil/rinsetsujititai_03.pdf (2025年7月22日閲覧)

(4)現在では複数の市民団体によりメカイ製作技術を継承する保存活動が行われている。活発に活動している団体は以下である。

多摩NT地域の団体

・八王子由木メカイの会

https://sites.google.com/view/mekai/home (2025年7月16日閲覧)

・多摩めかいの会

https://hyocom.jp/community/?bbs_id=1405 (2025年7月16日閲覧)

多摩NTから少し離れた地域で活動している団体

・小野路のめかい 篠・竹細工伝統技能保存会

https://www.instagram.com/onojinomekai/ (2025年7月16日閲覧)

(5)篠田真理子 他「多摩地域におけるめかいづくりの継承・活用に係わる基礎研究(その3)」、『園芸文化』第9巻、2013年、pp.140-147。

https://keisen.repo.nii.ac.jp/records/967 (2025年7月9日閲覧)

(6)事務局の人によると、筆者が取材した2024年2月23日の「由木の里のめかい~東京都無形民俗文化財に指定された伝統工芸のかごを作りましょう」で抽選倍率約3倍、2024年12月7日の「由⽊の⾥のメカイ〜東京都無形⺠俗⽂化財に指定された伝統⼯芸のかごを作りましょう」では抽選倍率約9倍である。また2024年11月3日からの「多摩のめかいづくり」は電話申し込みが数分で締め切りとなったと説明があった。それぞれの体験会については資料6を参照。

(7)岩出山町史編纂委員会編『岩出山町史』上、岩出山町、1970年、国立国会図書館デジタルコレクション、https://dl.ndl.go.jp/pid/9536155、(2025年7月22日閲覧)

(8)柳宗悦『手仕事の日本』岩波書店、2009年、p.87。

(9)大崎市竹工芸館条例(岩出山町は合併により現在は大崎市)

https://www.city.osaki.miyagi.jp/section/reiki/reiki_honbun/r294RG00000690.html (2025年7月22日閲覧)

(10)筆者は2025年5月29日に見学に訪れ、竹工芸館の様子を確認した(資料6を参照)。

竹工芸館|一般社団法人 みやぎ大崎観光公社HP

https://www.mo-kankoukousya.or.jp/publics/index/183/ (2025年7月22日閲覧)

(11)嶋崎千秋「施設訪問vol.2 岩出山の篠竹細工を訪ねて」、『手づくりする竹のかごと器』誠文堂新光社、2013年、pp.90-91。

(12)資料6に示すメカイ製作体験会に参加すると講師から口々に聞く言葉であり、メカイ保存活動を主導している人のメカイに対する意識が現れている。

(13)坪郷英彦「従来技術の成立要因の分析」、『デザイン学研究』Vol.46、No.5、1999年、pp.51-60。

(14)坪郷英彦「めかい」、『多摩のあゆみ第68号』たましん地域文化財団、1992年、pp.96-98。

(15)これらの課題は以下に詳しく論じられている。

林浩一郎「第2章 住宅階層問題の変容と都営団地の持続可能性」、脇田彩「第3章 地区内・地区間の社会階層の格差と生活満足度」、井上公人「第4章 住宅階層問題が発生している地区を含む通学区域変更」、石田光規編『郊外社会の分断と再編-つくられたまち・多摩ニュータウンのその後』晃洋書房、2018年。

(16)特定非営利活動法人多摩ニュータウン・まちづくり専門家会議ホームページ。

https://www.machisen.net/index.php (2025年7月22日閲覧)

(17)秋元孝夫『ニュータウン再生』特定非営利活動法人多摩ニュータウン・まちづくり専門家会議、2007年、p.281。

参考文献

・秋元孝夫『ニュータウン再生』特定非営利活動法人多摩ニュータウン・まちづくり専門家会議、2007年。

・秋元孝夫『ニュータウンの未来』特定非営利活動法人多摩ニュータウン・まちづくり専門家会議、2005年。

・石田光規 編『郊外社会の分断と再編-つくられたまち・多摩ニュータウンのその後』晃洋書房、2018年。

・石田光規 編『つながりづくりの隘路 -地域社会は再生するのか-』勁草書房、2015年。

・稲城市教育委員会『文化財ノートNo.58 めかい』稲城市、2007年。

・上野淳、松本真澄『多摩ニュータウン物語』鹿島出版会、2012年。

・金子淳『ニュータウンの社会史』青弓社、2017年。

・篠田真理子 他「多摩地域におけるめかいづくりの継承・活用に係わる基礎研究(その3)」、『園芸文化』第9巻、2013年、pp.135-160。

https://keisen.repo.nii.ac.jp/records/967 (2025年7月9日閲覧)

・竹中英紀「ニュータウンにおける住宅階層と生活様式」、『総合都市研究』第36号、1989年、pp.5-23。

・谷本寿男 他「多摩地域におけるめかいづくりの継承・活用に係わる基礎研究」、『園芸文化』第7巻、 2010年、pp.62-102。

https://keisen.repo.nii.ac.jp/records/937 (2025年7月9日閲覧)

・谷本寿男 他「多摩地域におけるめかいづくりの継承・活用に係わる基礎研究(その2)」、『園芸文化』第8巻、2011年、pp.46-102。

https://keisen.repo.nii.ac.jp/records/951 (2025年7月9日閲覧)

・多摩市史編集委員会編集「第2節 雑木林と谷戸の生活 2 目籠づくり」、『多摩市史 民俗編』多摩市、1997年、pp.159-176。

https://adeac.jp/lib-city-tama/viewer/mp000010-100030/tamashishi_minzoku/197 (2025年7月22日閲覧)

・坪郷英彦「従来技術の成立要因の分析」、『デザイン学研究』Vol.46、No.5、1999年。

・坪郷英彦「めかい」、『多摩のあゆみ第68号』たましん地域文化財団、1992年、pp.96-98。

・萩生田長吉『多摩のめかい〔復刻版〕』 多摩多摩めかいの会、2016年。

・細野助博編著、中庭光彦編著『オーラル・ヒストリー多摩ニュータウン』中央大学出版部、2010年。

・八王子市市史編集専門部会民俗部会編「五 目籠・藁製品」、『八王子市東部地域 由木の民俗』八王子市総合政策部市史編さん室、2013年、pp.107-115。

・宮信明 編『対話による創作と継承』京都芸術大学 東北芸術工科大学出版局 藝術学舎、2025年。