牛久河童文化の歴史、そして未来へ ―「牛久沼河童伝説」から「小川芋銭の河童図」、「うしくかっぱ祭り」まで牛久市民は河童好きー

はじめに

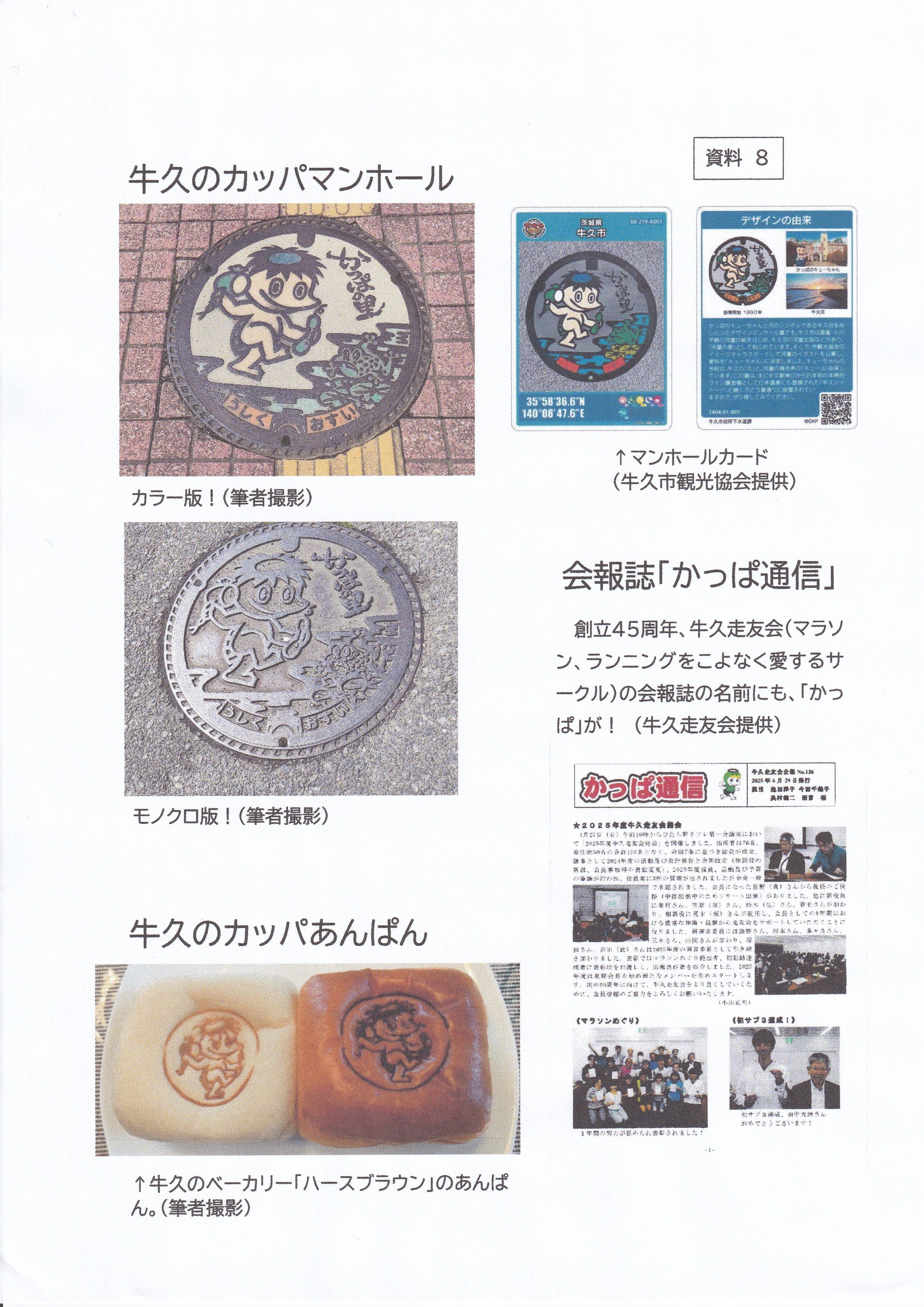

日本の多くの地域に河童伝説があるが、茨城県牛久市も河童伝説のある地域の一つである。牛久市といえば河童といわれるほど、市内のいたるところで河童に関連するものを目にする。〔資料1〕

民俗学者の柳田國男は『遠野物語』の中の『河童の子』〔註1〕では、河童の子を身ごもったという人のいた集落や家の名称を示しており、伝説の枠を超えた実話のように記している。地方ごとにさまざまな名称、容姿が伝えられているが、河童の存在の有無については不問として、「河童」「カッパ」「かっぱ」と表記の違いが生じることもあるが、牛久市に根付いた河童文化について調査、考察をする。

1.基本データ

牛久市

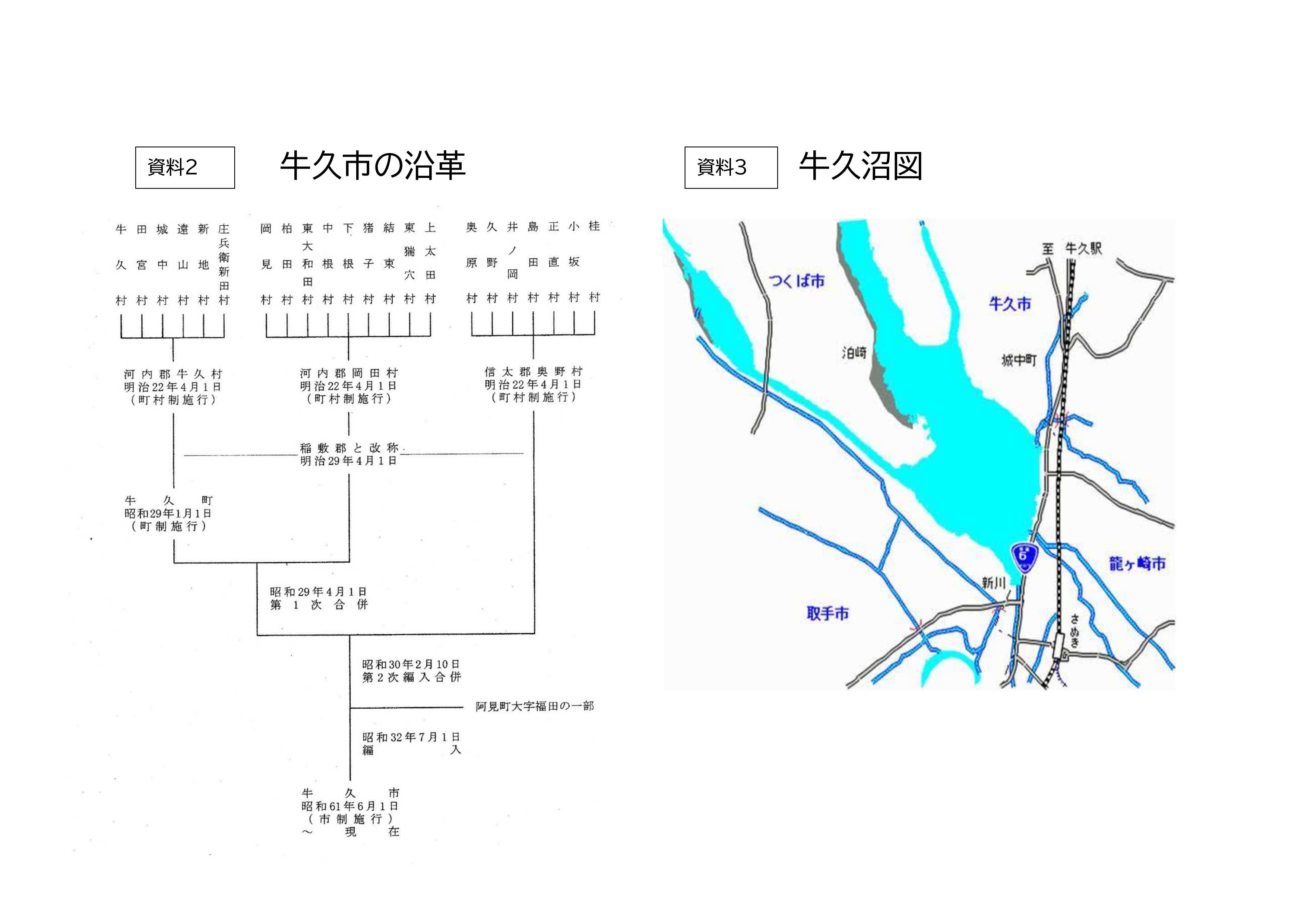

茨城県牛久市は、1954年牛久村が牛久町となり同年、岡田村が併合、翌年、奥野村が併合された。〔資料2〕

1986年に牛久市としての市政が開始され、当時の人口は約5万3千人であった。

東京日本橋から国道6号線を約50キロ北上した茨城県南部に位置していることから、1980年代からベッドタウンとして人口が増加し、現在は人口約8万3千人の都市である。

牛久沼

牛久沼は牛久市の南西に位置し、つくばみらい市、つくば市、牛久市、龍ヶ崎市、取手市が隣接し、湖沼面は龍ヶ崎市に属している。面積は3.49㎢で、現在は、小規模な漁業のほか、主に農業用水として使用されている。水門の設置後は、サケやウナギの遡上が激減し、霞ケ浦用水が入るようになると、テナガエビ、モズクガニがみられるようになった。〔資料3〕

2.歴史的背景

牛久沼の河童伝説〔2〕

「河童松」

牛久が水戸街道の宿場町だった時代に、牛久沼には農作物を荒らしたり、魚採りの網を破いたり、水遊びする子どもを溺れさせたりする河童が棲んでいた。村一番の強者の彦左衛門が河童をとらえて、沼辺の大きな松の木に縛りつけた。泣きながら詫びる河童を許して沼に戻してやると、河童は改心して沼周りの葦の刈り取りまでするようになった。村人たちは喜び、お礼として、かぴたり餅〔3〕をつき、沼にそそぐ川へ投げ込んだ。これは、毎年旧暦12月1日に、水の安全を祈る行事として長く続けられてきたが、戦後の食糧統制下で廃止され、復活することはなかった。

河童が縛りつけられたとされる「河童松」は今も存在する。

「河童の秘薬」

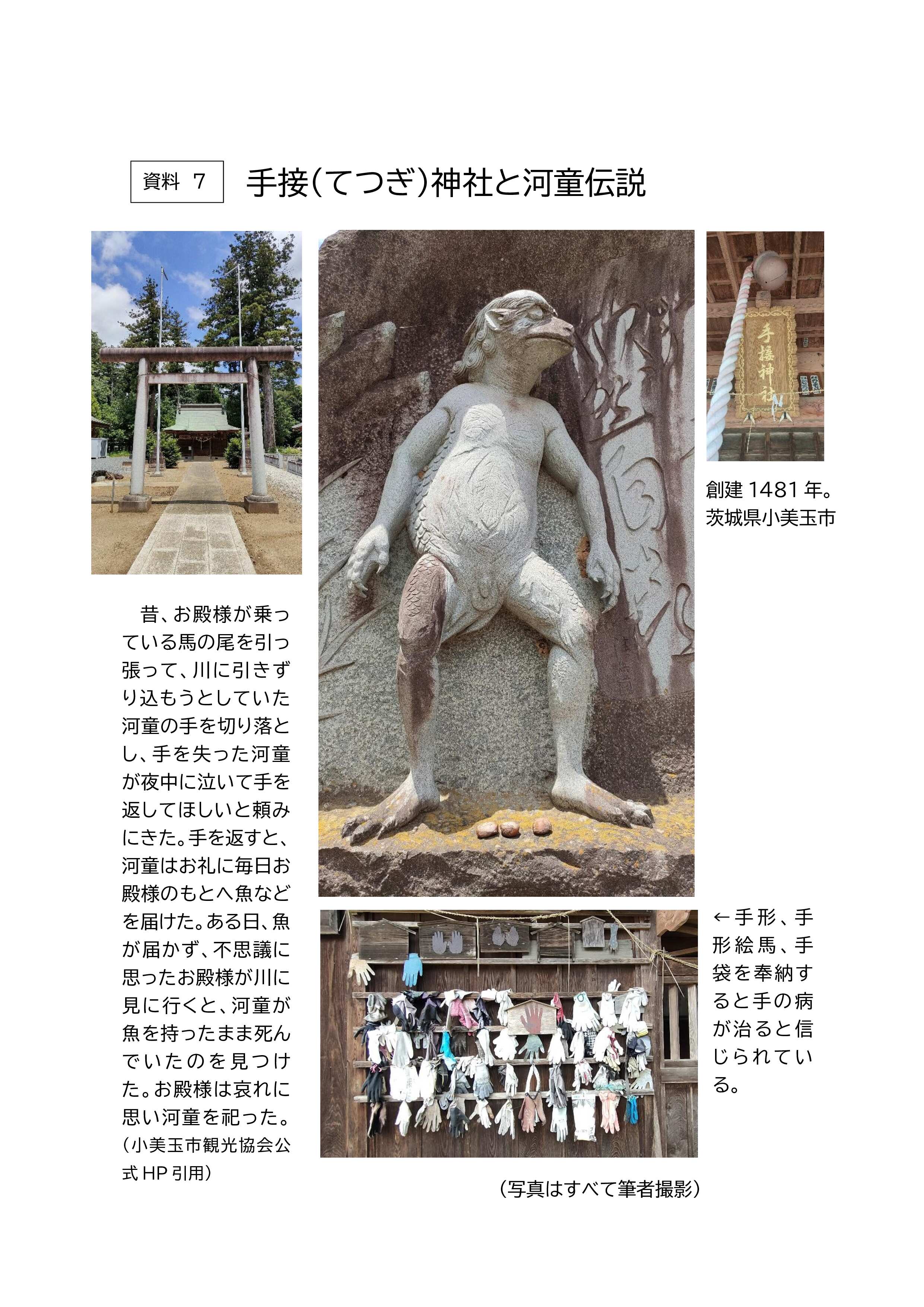

河童が切り落とされた手を返してもらったお礼に、傷に効く万能薬の作り方を伝授する話である。これと類似した伝説は日本各地にある。

牛久沼の伝説は他にも「屁こき河童」「河童の恩返し」「河童囃子」「小貝川の主」などがあげられる。

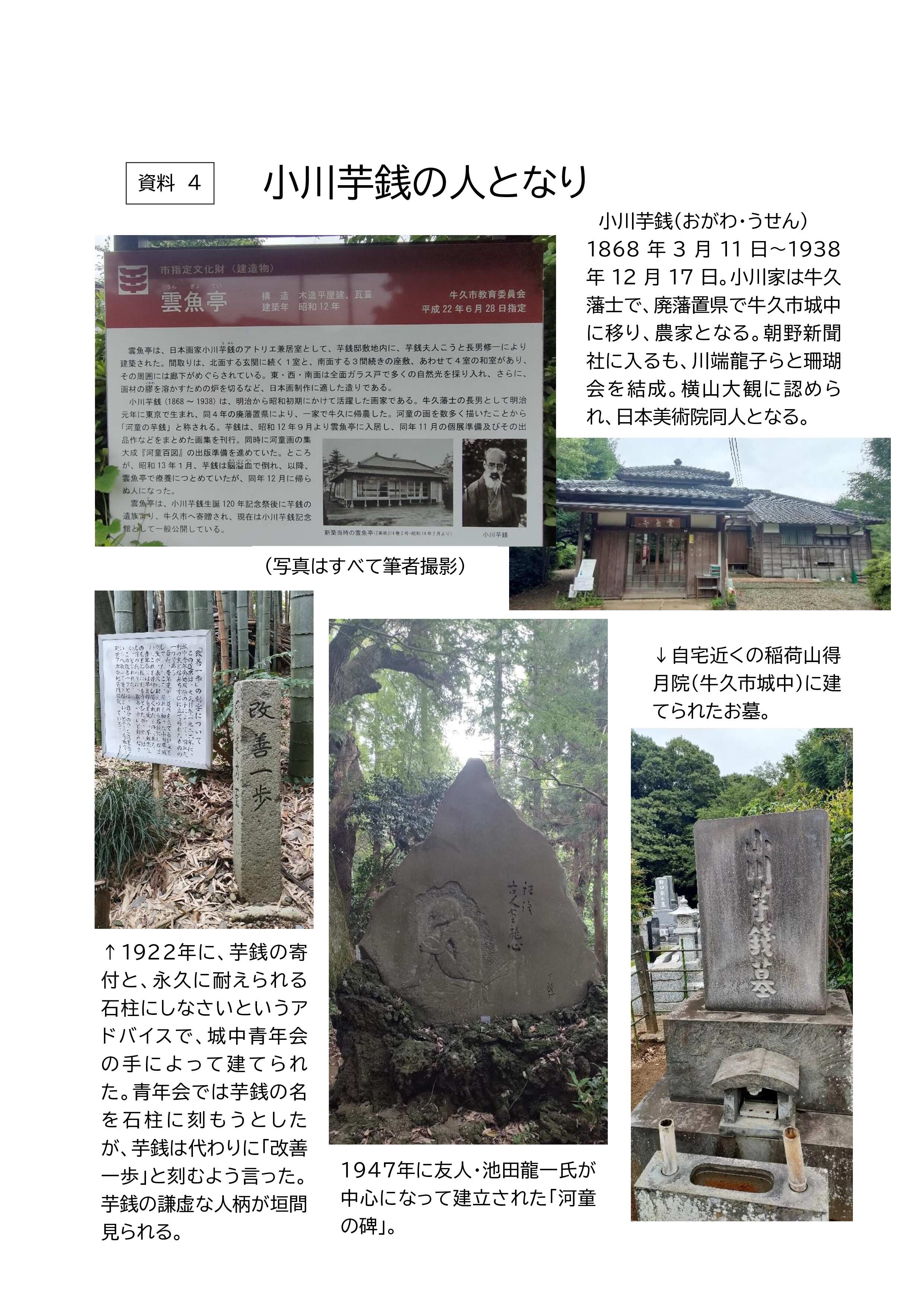

小川芋銭〔資料4〕

牛久沼の畔にアトリエ「雲魚亭」を構え、「河童百図」〔4〕をはじめ多くの河童の絵を遺した日本画家である。1868年牛久藩江戸屋敷で大目付の長男として生まれる。廃藩置県後、父は旧牛久藩地である現在の茨城県牛久市城中町に一家で移住し帰農する。生まれつき虚弱体質の芋銭は、子どものころ胃痙攣と思われる発作を度々起こし、その度に壁に一つ目小僧、河童、キツネなどの小さい化け物の塊を見た。その幼児体験からか、芋銭は河童の存在を肯定している。

美術評論家の土方定一は「ひろい意味の気候、風土(中略)ときに幼児体験のモティーフはその作家を呪縛するように登場してくる。小川芋銭にそれは顕著に現れている」〔5〕と述べている。

芋銭は、新聞社勤務時代から挿絵や漫画を描いていたため、ポンチ漫画家ともいわれ画家としての評価が低かった。本人は思想家ではないが幸徳秋水との交友があったことで、警察に監視されたこともある。中国の古典を題材にした作品「肉案」〔6〕に感銘を受けた同県出身で同い年の横山大観は、芋銭が知識人であることを知り日本美術院同人に迎える。

「雲魚亭」敷地脇にある、「改善一歩」の石柱、芋銭を敬愛する有志によって没後に建立された「河童の碑」、高村光太郎が芋銭に捧げた「芋銭先生景慕の詩」〔7〕からは、芋銭の温厚な人柄をしのぶことができる。

かっぱ村〔8〕

作家大野芳によって命名された「かっぱ村」は、さまざまな職業の河童愛好家によって、1975年に、作家中河与一を村長として神田の学士会館大ホールで発村式が行われた。

牛久町も「かっぱ村」に参加しており、1983年の「かっぱ村開村七周年記念式典」は、牛久シャトーで開催され、牛久町長をはじめ小川芋銭の遺族、牛久シャトー創設者神谷伝兵衛の三代目などが出席して、かっぱ村村長の中河与一が挨拶をし会を盛り上げた。〔9〕

うしくかっぱ祭り〔資料5〕

牛久町政時代に始まった、第1回「牛久町ふるさとまつり」は、山形の“花笠おどり“や徳島の”阿波おどり“などの先例にならい、牛久町の”ふるさとまつり“も、町民総出の手作りまつりとして、夏に欠かせないものにしていきたい。」〔10〕

と、この時点では河童は登場しないが、第2回から「うしくカッパ祭り」と名称が変更され、第11回から「うしくかっぱ祭り」と「カッパ」から「かっぱ」に表記が改められた。

3.評価

牛久沼は前述のとおり5つの市と隣接しているが、牛久市のみが河童をシンボルにしたのは、沼の名称が牛久沼であること、河童の画伯小川芋銭の影響が強いと考えられる。

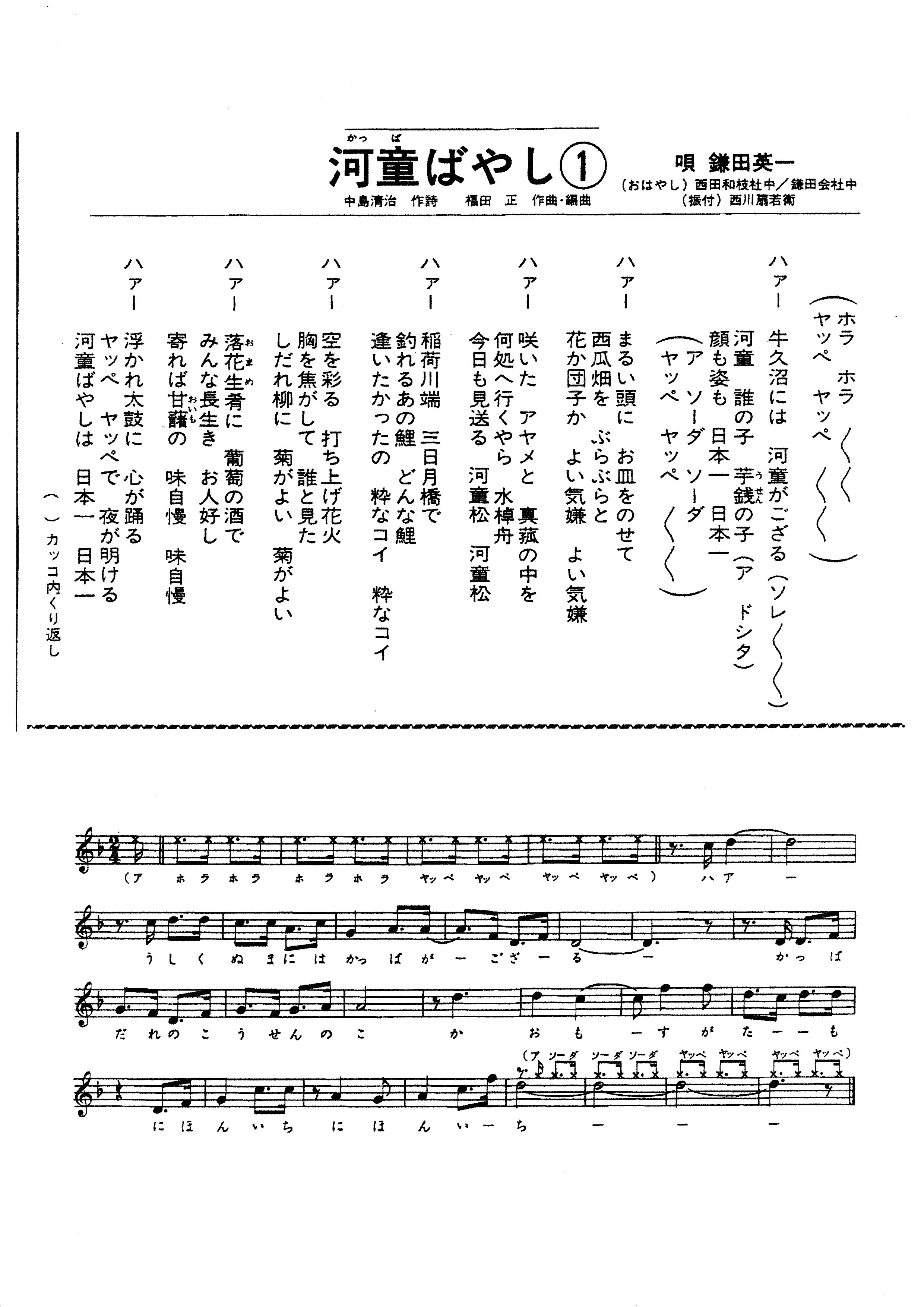

町村併合によって誕生した牛久町に、地域住民が心の拠りどころとなるシンボルを必要としていたところに、小川芋銭の「河童」が、ピタリと当てはまったのだと考えられる。牛久市政に引き継がれた「うしくかっぱ祭り」は、2025年第41回目を迎えた。各行政区が、揃いの浴衣や法被、河童の被り物などの思い思いの衣装で参加する「うしくかっぱ祭り」の「河童ばやし踊りパレード」〔資料6〕の光景は、新興住宅地の住民にも代々田畑を守ってきた地域住民にも、市民総出の夏に欠かせない祭りとなり、町政時代から目指していた「市民の対話と参加」は河童を通じて実現している。

4.国内の他の事例との比較

岩手県の遠野観光協会では、「カッパ捕獲許可証」というユニークな許可証を販売している。〔11〕

宮城県加美郡色麻町には、「おかっぱ様」として有名な磯良神社、東京都台東区のかっぱ橋本通り商店街の地域にある曹源寺には「河童大明神」が祀られている。〔12〕茨城県小美玉市には、手の病気に霊験があるとされる手接神社〔資料7〕がある。

河童による町おこし、観光資源、信仰の対象となっている地域は他にも多数ある。

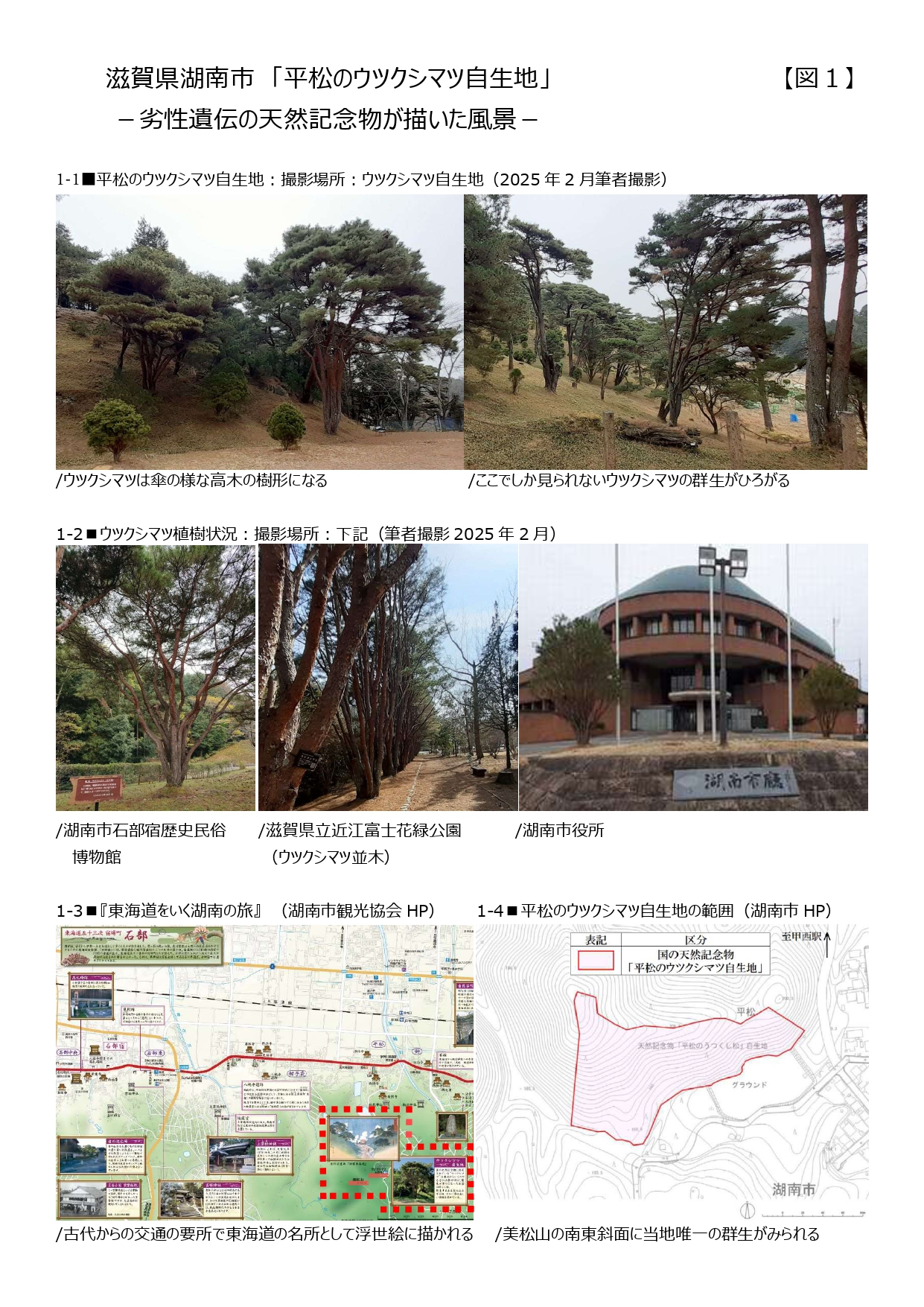

牛久市の場合は、観光資源や信仰の対象としての要素よりも、市民のシンボル的役割が大きい。1986年に誕生した牛久観光協会のマスコットキャラクター「かっぱのキューちゃん」は、キューちゃんの焼き印付きのあんぱん、マンホールの蓋のデザインと多岐に使用されている。〔資料8〕農産物では低農薬で栽培される「牛久河童米、河童大根、河童スイカ」〔13〕があげられるが、河童と名の付く牛久のものは、市民の日常生活に浸透している。

5.今後の展望

多方面で活躍してきた河童だが、新しい風を起こす動きもある。2025年に「うしく広報大使」にアニメ「ラブライブ!スーパースター!!」の牛久市出身のキャラクター鬼塚夏美、冬毬姉妹が就任し、かつては、かっぱのキューちゃんが描かれていたコミュニティバス「かっぱ号」〔資料9〕のデザインにも採用された。毎夏恒例の「うしくかっぱ祭り」は、昨今人口密度の高いJRひたち野うしく駅近辺の住民からは会場が遠いという声もある。世代交代とともに町の景色や行事も変化が求められている。

河童文化に貢献した小川芋銭の河童たちが、市民の心の産物として今も息づいているのは、愛嬌のある河童たちの中に、芋銭の温厚な人柄を垣間見ることができるからである。牛久市所蔵の作品も活かし、芋銭の功績を今後県外にも広く発信されることを期待する。

まとめ

牛久市の河童文化は、害獣への怒り、水難への恐怖、天候への祈りのこもった河童伝説から小川芋銭の芸術を経て、牛久市民のシンボルへと受け継がれてきた文化である。河童の存在は、地域の自然、人々の暮らし、心のつながりを育み、今日の牛久市を河童とともに歩む町としてつくりあげてきたのである。

参考文献

註

1.『「口語訳」遠野物語』柳田國男著 佐藤誠輔口語訳 P.105 河童の子

2.民話で観る牛久沼/河童伝説https://www.ushikunuma.com/minwa/kappa.html

(閲覧日2025.06.25)

3.『河童物語』本堂清著 P.46

4.河童百圖 1〜50図|デジタル画集|小川芋銭研究https://www.ogawa- usen.com/blank-

2/blank-38(閲覧日2025.07.02)

河童百圖 51〜100図|デジタル画集|小川芋銭研究https://www.ogawa-usen.com/blank-

2/blank-39(閲覧日2025.07.02)

5.『小川芋銭の世界―河童はなぜ描かれたか―』鈴木光夫著 P.181

6.『小川芋銭の世界―河童はなぜ描かれたか―』鈴木光夫著 P.58,59

補足

朝日新聞デジタル:〈3〉 作品「肉案」と横山大観 - 茨城 - 地域情報

http://www.asahi.com/area/ibaraki/articles/MTW20120413081220003.html

(閲覧日2025.06.30)

7.『河童の研究』大野桂著 P.125~128

8.『河童よ、きみは誰なのだ かっぱ村村長のフィールドノート』大野芳著P.16~19

9.『河童の歴史』鈴木光夫著 P.32

10.『広報うしく』第1回「牛久町ふるさとまつり」特集号 1981.05.15

11. 『ニッポンの河童の正体』飯倉義之著P.130

12. 『ニッポンの河童の正体』飯倉義之著P.126,129

13.うしくブランド | 牛久市公式ホームページ

https://www.city.ushiku.lg.jp/page/page001844.html(閲覧日2025.07.10)

参考文献

・『「口語訳」遠野物語』柳田國男著 佐藤誠輔口語訳 河出書房新社発行 1992年

・『河童物語』本堂清著 批評社発行 2015年

・『小川芋銭の世界-河童はなぜ描かれたか―』鈴木光夫著 教育書籍発行 1987年

・『特別展 郷土牛久の先人たち―牛久沼の畔で華開いた芸術文化―』牛久市文化遺産活

用委員会発行 2018年

・『河童の研究』大野桂著 三一書房発行 1994年

・『河童よ、きみは誰なのだ かっぱ村村長のフィールドノート』大野芳著 中央公論社発行

2000年

・『河童の歴史』鈴木光夫著 エリート情報社発行 1983年

・『ニッポンの河童の正体』飯倉義之著 新人物往来社発行 2010年

・『河童の日本史』中村禎里著 日本エディタースクール出版部発行 1996年

・『新版 河童の世界』石川純一郎著 時事通信社発行 1985年