── 龍ケ崎の「撞舞」── 利根川水系の舟運により栄えた町で継承される伝統芸能

1.基本データ

1-1.はじめに

私が住む茨城県龍ケ崎市では毎年、7月の下旬に上町八坂神社の祇園祭が行われ、その最終日の夕刻に根町の撞舞通りで「撞舞」(つくまい)が披露される。

龍ケ崎の「撞舞」は平成11年(1999)12月3日に国選択無形民俗文化財に選ばれ、平成22年(2010)11月18日に茨城県無形民俗文化財の指定を受けた450年の歴史を誇る神事である(1)。

「つく舞」とは中国で「都盧尋橦」(とろじんどう)と呼ばれる竿のぼりの曲芸のことである。散楽の一つとして中国から奈良時代に日本へ伝わった。これらの芸能は田楽や能などに発展する一方、勧進興行化あるいは見世物化(曲芸)され地方にも伝えられ庶民の生活に密着して変化していった(2)。このレポートでは、曲芸である「つく舞」がどのように龍ケ崎に伝播し祇園祭の雨乞いの神事となったかについて考察していく。

1-2.龍ケ崎の「撞舞」とは

「つく舞」とは柱や綱の上で雨蛙や、猿、獅子などに扮した演者が様々な妙技を行う伝統芸能である。龍ケ崎の「つく舞」は「撞舞」と書く。「撞」は竹竿を意味する「橦」の字が転化したものである。

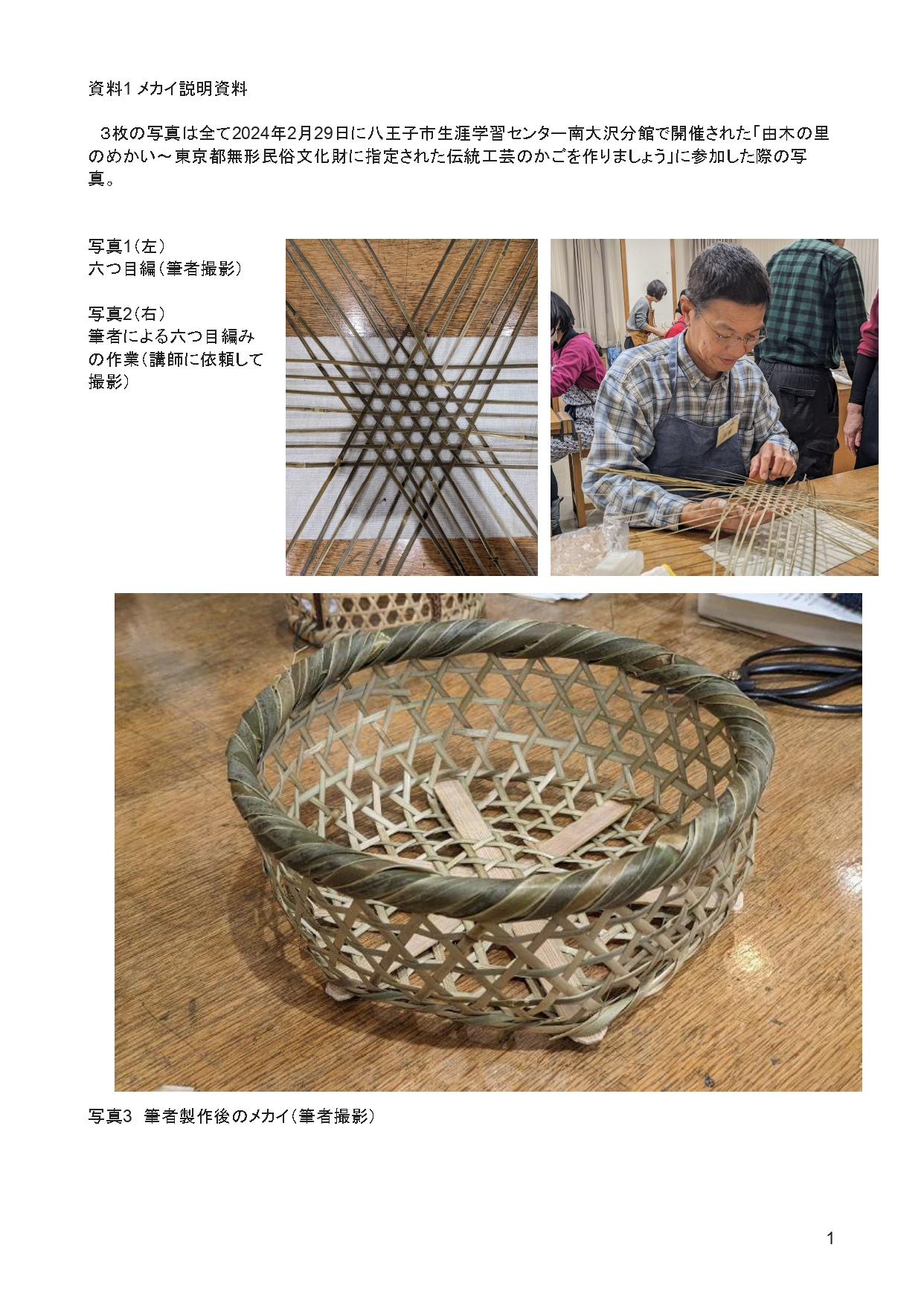

その演技は、「貝原塚おこど囃子」(3)の笛や太鼓の音に合わせ、雨蛙の装束をまとった二人の「舞男」(4)が、曲芸を演じながら高さ14メートルの「撞柱」に登り、頂上の円座の上で東西南北に疫病除け・魔よけとされる矢を弓で放つことから始まる。続いて円座の上での逆立ちなどの妙技を披露する。その後、柱に張った綱の上で滑空や大車輪等の曲芸を行う。

最後に綱を登り円座に戻った後、逆さまになって「撞柱」を下り、この神事を終了する(資料1)。龍ケ崎の「撞舞」は、龍ケ崎が水田地帯であったことから雨乞いや五穀豊穣・疫病除けの神事であるといわれている。

2.歴史的背景

2-1.舟運により繫栄した利根川水系の町

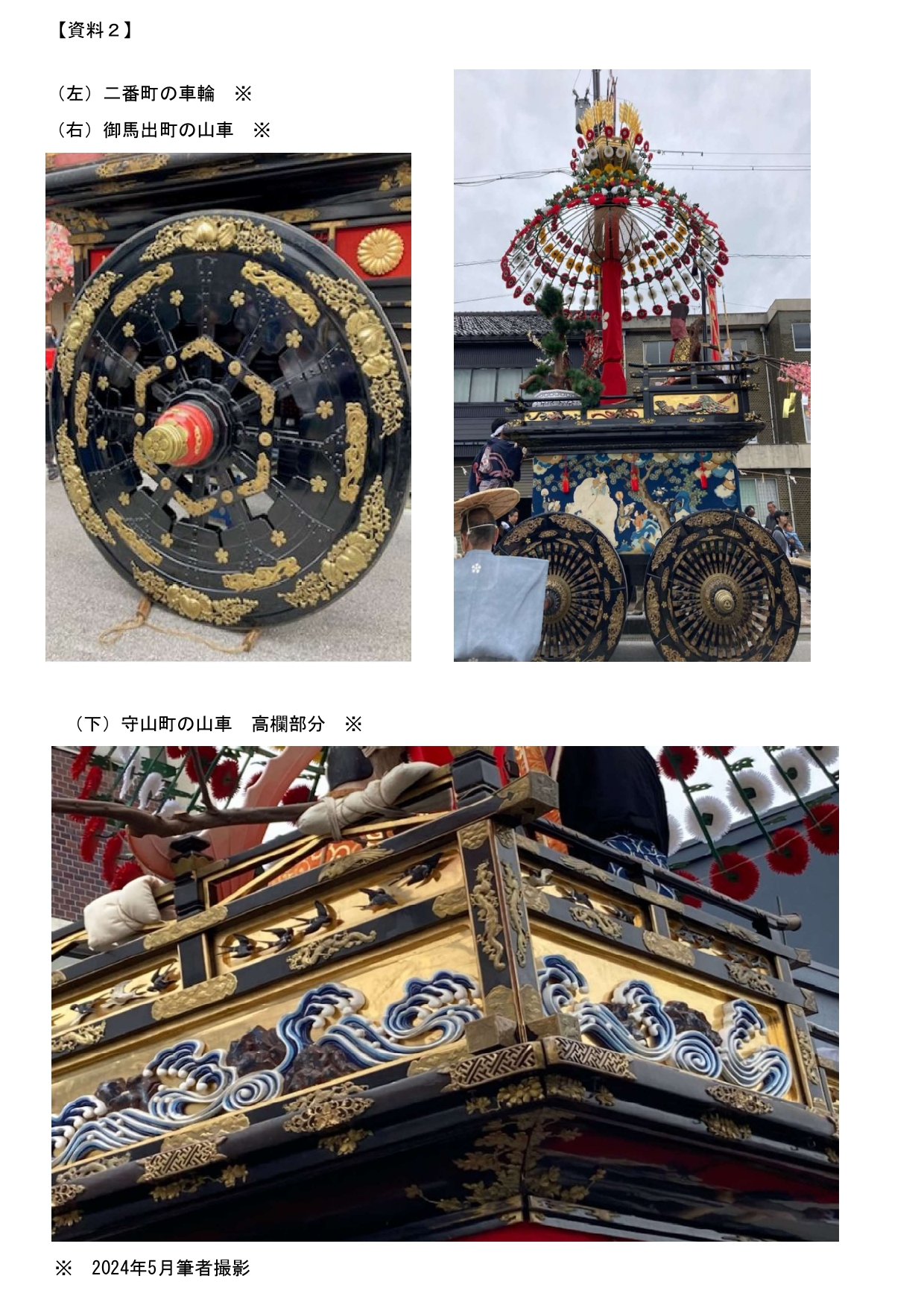

龍ケ崎市を流れる小貝川は利根川の支流である。江戸時代の利根川水系では、地方と大消費地である江戸とを結ぶ高瀬舟を中心とする舟運が発達した。舟運の発達は物資だけでなく民俗文化の伝播に大きな役割を果たした(資料2)。龍ケ崎の「撞舞」は利根川筋の藤蔵河岸(5)で船頭が帆柱に登って曲芸をしたことが始まりである。

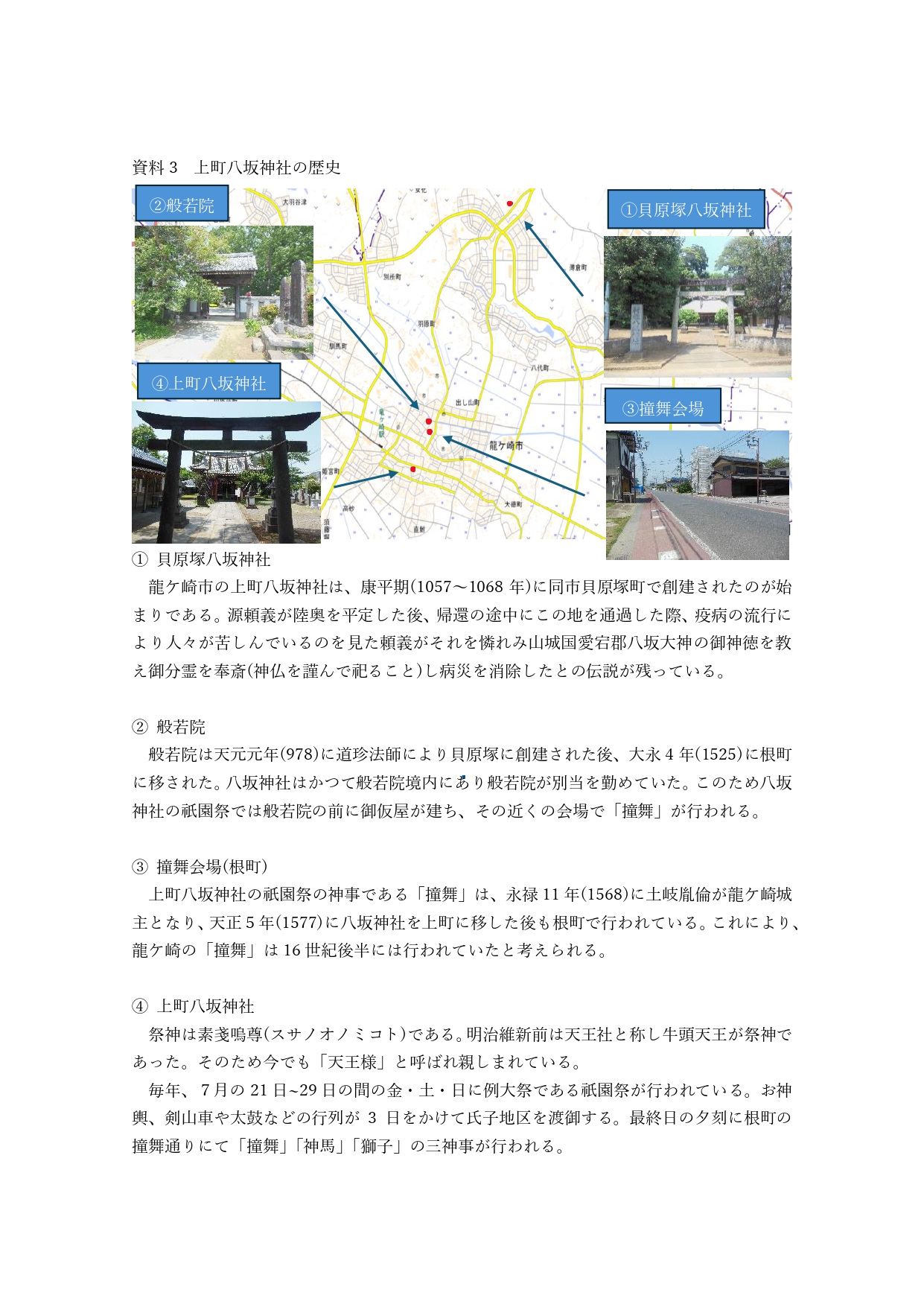

2-2.上町八坂神社の歴史

龍ケ崎市の八坂神社の歴史は、貝原塚八坂神社が康平期(1057~1068年)に同市の貝塚原町に創建されたことが始まりである。文治期(1185~1190年)には、常陸国南郡の惣地頭職である下河辺政義が龍ケ崎の開墾のため領民を根町へ移し、貝原塚八坂神社の分社を根町に建立した。

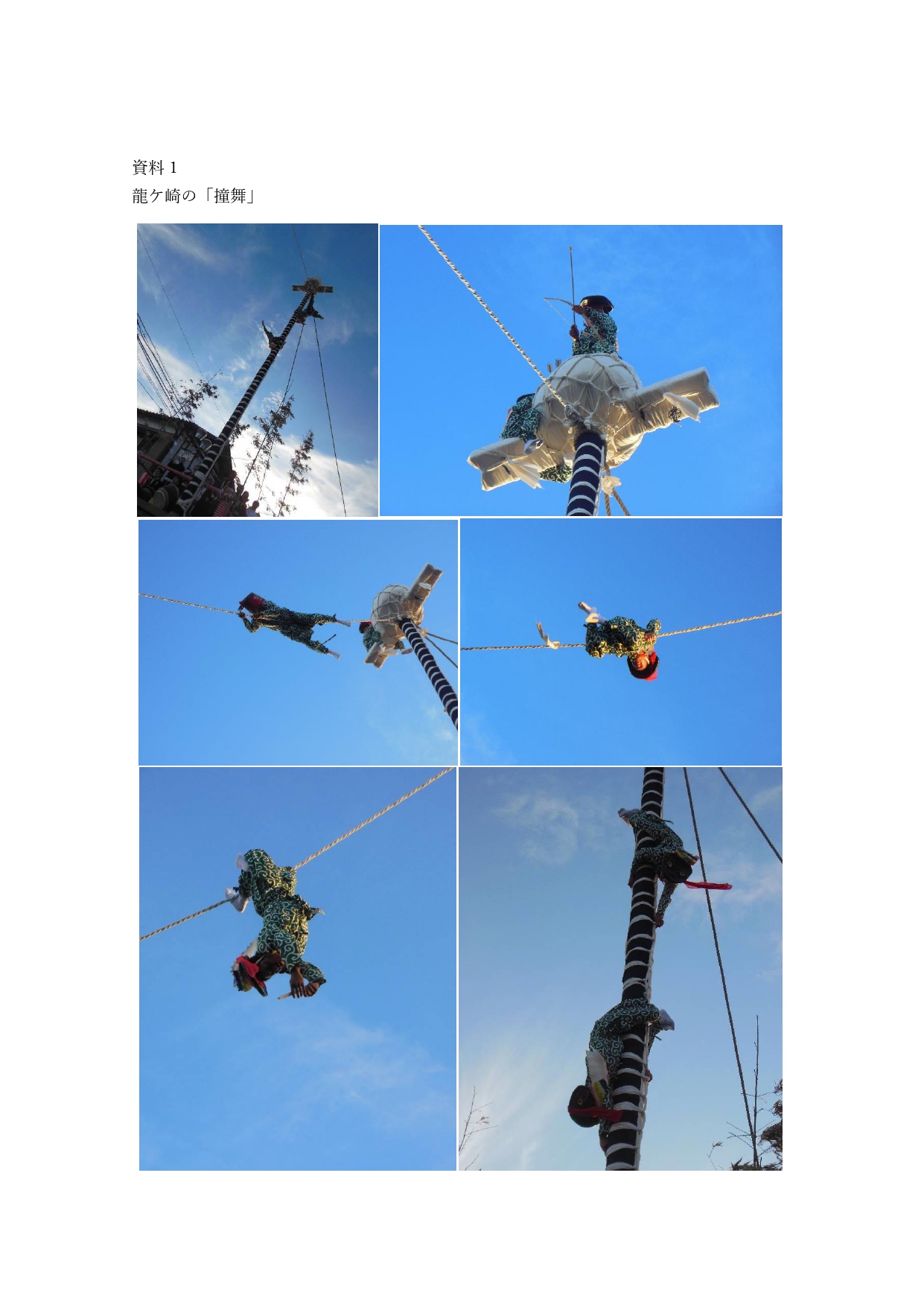

その後、江戸崎(現稲敷郡江戸崎町)の土岐市が勢力を拡大した。永禄11年(1568)には土岐胤倫が龍ケ崎城主となり城下町の補強・整備を進めた。天正5年(1577)に八坂神社は根町から当時の集落の中心地である上町へと移された(資料3)。

3.「撞舞」の空間・衣装デザインについて

3-1.「撞柱」と「囃子座」

「撞舞」の舞台となる「撞柱」と「囃子座」は「撞舞」が行われる根町の通りに設置される。始めに、高さ14メートルで帆柱を模ったとされる「撞柱」を紺と白の木綿布で覆う。この柱の紺の布は龍の背を、白い布は龍の腹を表している。その後、紺と白の木綿布の上を白布で「カゴメ巻き」にして縛り、舞男が柱を登る時の足掛を作る。

次に「撞柱」の頂上に横木を組む。その上にサンダワラボッチ(6)120個を重ね白い布で包んだ円座を設置する。円座の下の横木には北側に轡を、南側には馬の尻尾を擬した麻の布を垂らす。これにより円座を馬に見立てている。「撞柱」は囃し方の舞台となる舟を模った二間四方の櫓の前方に建てられる(資料4 ② ④)。

このように、当時の人々は、船着き場で船頭が行う曲芸の舞台である帆柱(撞柱)に、神道では神聖な生き物とされている龍(7)や白馬(8)のデザインを施すことともに、「撞舞は雨蛙が龍に乗って舞っているのだ」「天馬空を行き、馬上で雨蛙が舞うのだ」(9)などのストーリーを加えることで、「撞柱」と「囃子座」を「ハレの空間」として演出し、曲芸である「つく舞」を祇園祭の神事へと変えていったのではないかと考察する。

3-2.「舞男」の衣装

「撞舞」をおこなう「舞男」の衣装は雨蛙を模したものである。「舞男」は緑色の唐草模様の筒袖襦袢(つつそでじゅばん)に裁着袴(たっつけばかま)を着用する。頭には雨蛙の面をかぶり顔の前には赤い布を垂らし、頭の後ろには色とりどりの紙を張りつけた白い布(=鱗に見立てた布)を垂らす(資料4 ① ② ③)。この雨蛙は龍ケ崎に伝わる『雨蛙のフク伝説』(10)と関係があると考えられている。

民俗学では祭りで仮面や装束を身に着けることは、人を日常世界(ケ)から離脱し非日常世界(ハレ)へ導く転移装置であり、人が神や伝説の生き物と化すための手段であると考えられている(11)。このように、この「舞男」の衣装デザインは「ケの空間」を「ハレの空間」へと変える重要な演出の一つであると考察する。

4.「撞舞」に対する評価

柳田国男は、祭が祭礼へと変化した要因に「見物人」の登場と農村経済が豊かになったことを指摘している。見物人の出現で人々は「見られる祭」を意識するようになった。これにより祭りは、より美しく娯楽性の高いものへと発展していった(12)。

このことから龍ケ崎の「撞舞」は、曲芸であった「つく舞」を神事へと変えていった当時の世相と、人々の創意工夫が見て取れる貴重な伝統行事であるといえる。以上のことから「撞舞」は高く評価すべき伝統芸能であると考えられる。

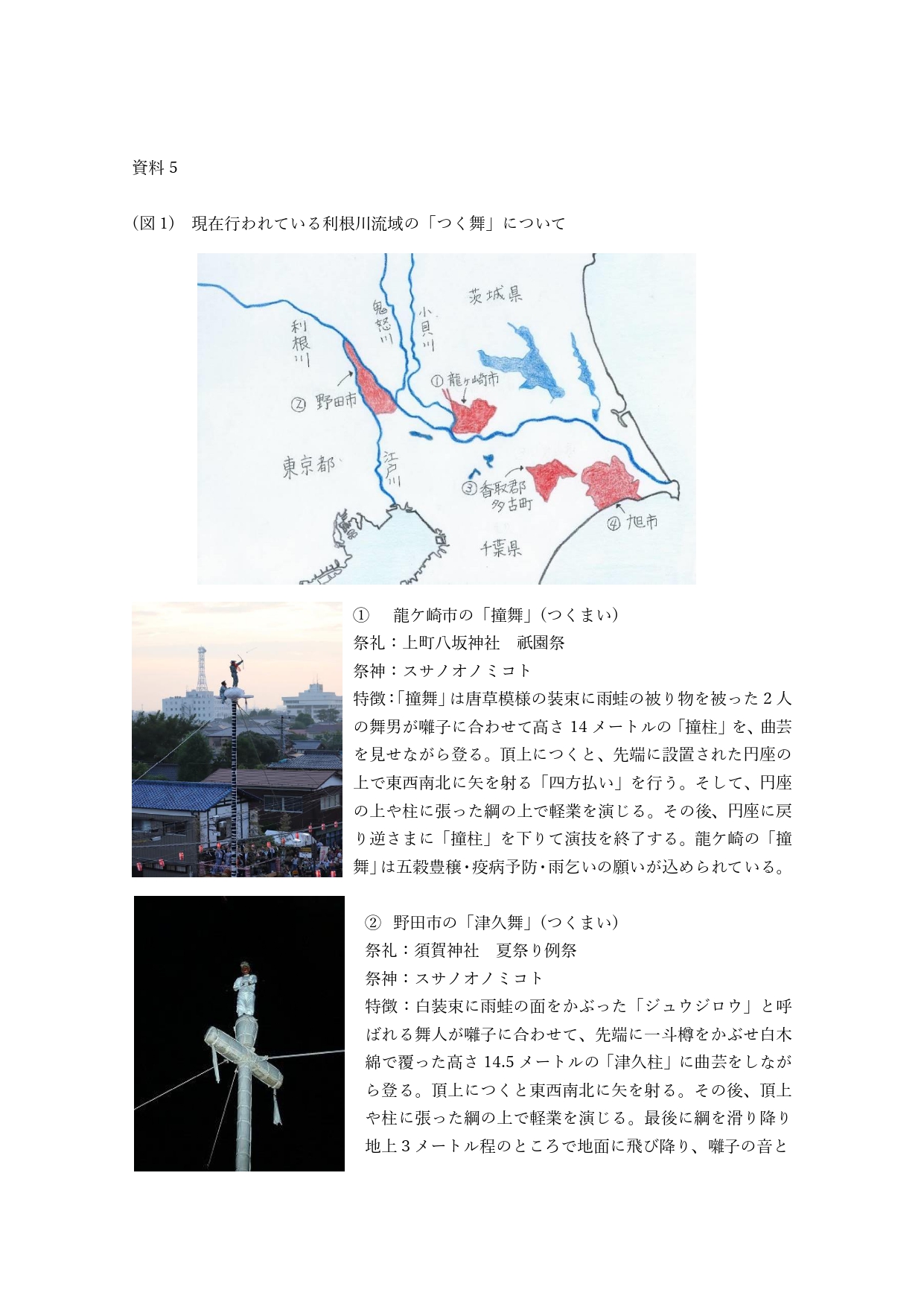

5.利根川流域に分布する龍ケ崎市以外の「つく舞」

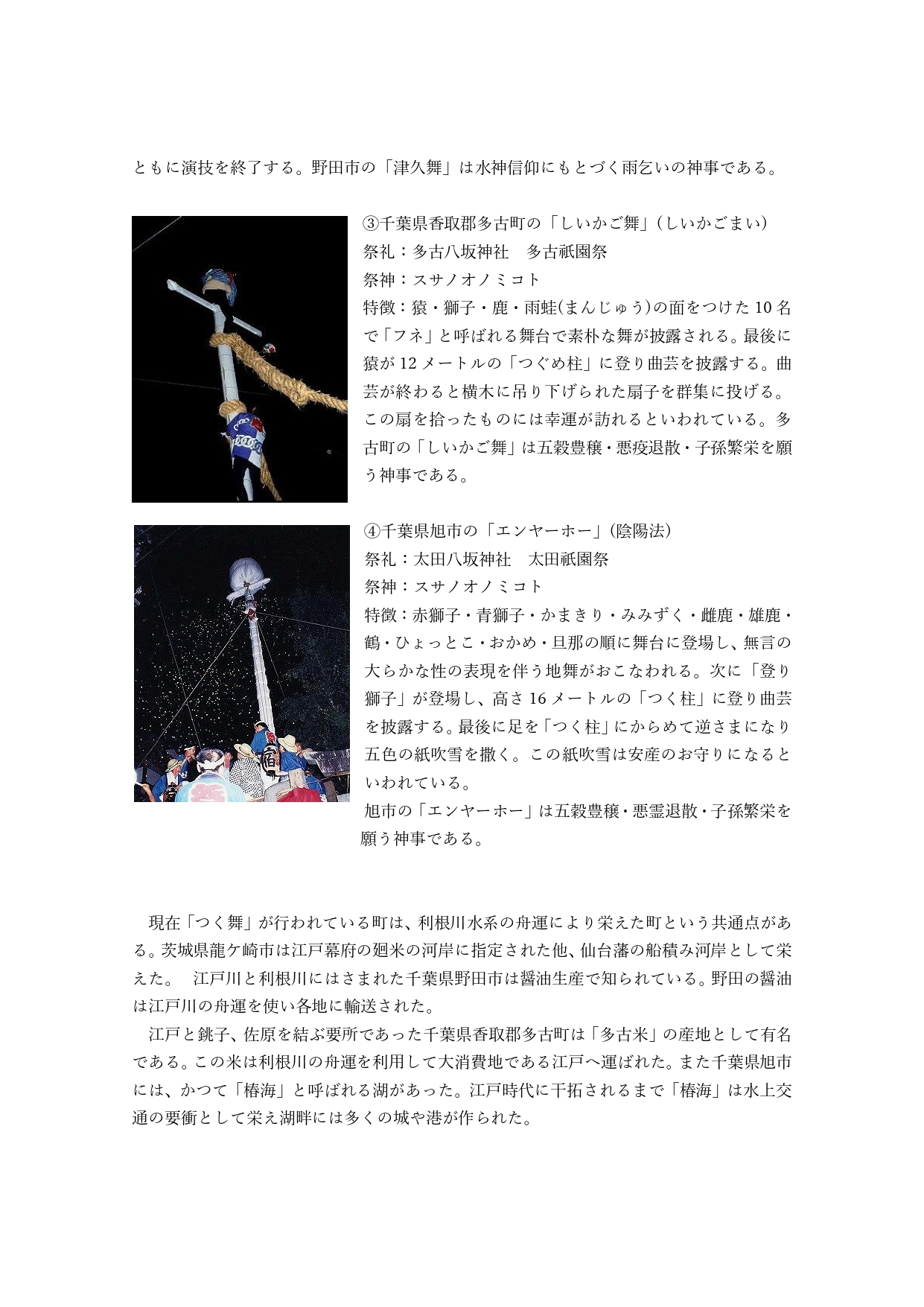

龍ケ崎市以外の利根川水系で現在「つく舞」が行われているのは、千葉県の野田市、香取郡多古町、旭市の3箇所である。いずれも県指定無形民俗文化財に選定されている。

野田市の「津久舞」(つくまい)は「つく柱」に登る動物が雨蛙であることや、柱の上で軽業を行うなど龍ケ崎市の「撞舞」と共通している点が多い。

これに対し、多古町の「しいかご舞」と旭市の「エンヤーホー」(陰陽法)は登場人物が多く、「つく柱」の下にある舞台で行われる地舞が主体である。「つく柱」に登る動物は、多古町は猿であり旭市が獅子である。多古町の猿は水神としての一面があり(13)、旭市の獅子は雨乞い獅子(14)である点など「つく舞」は水辺に暮らす人々の御霊信仰(15)・祇園信仰(16)と、舟運により伝えられた文化が融合し神事芸能として継承されたと考察する(資料5)。

6.「撞舞」の今後の展望について

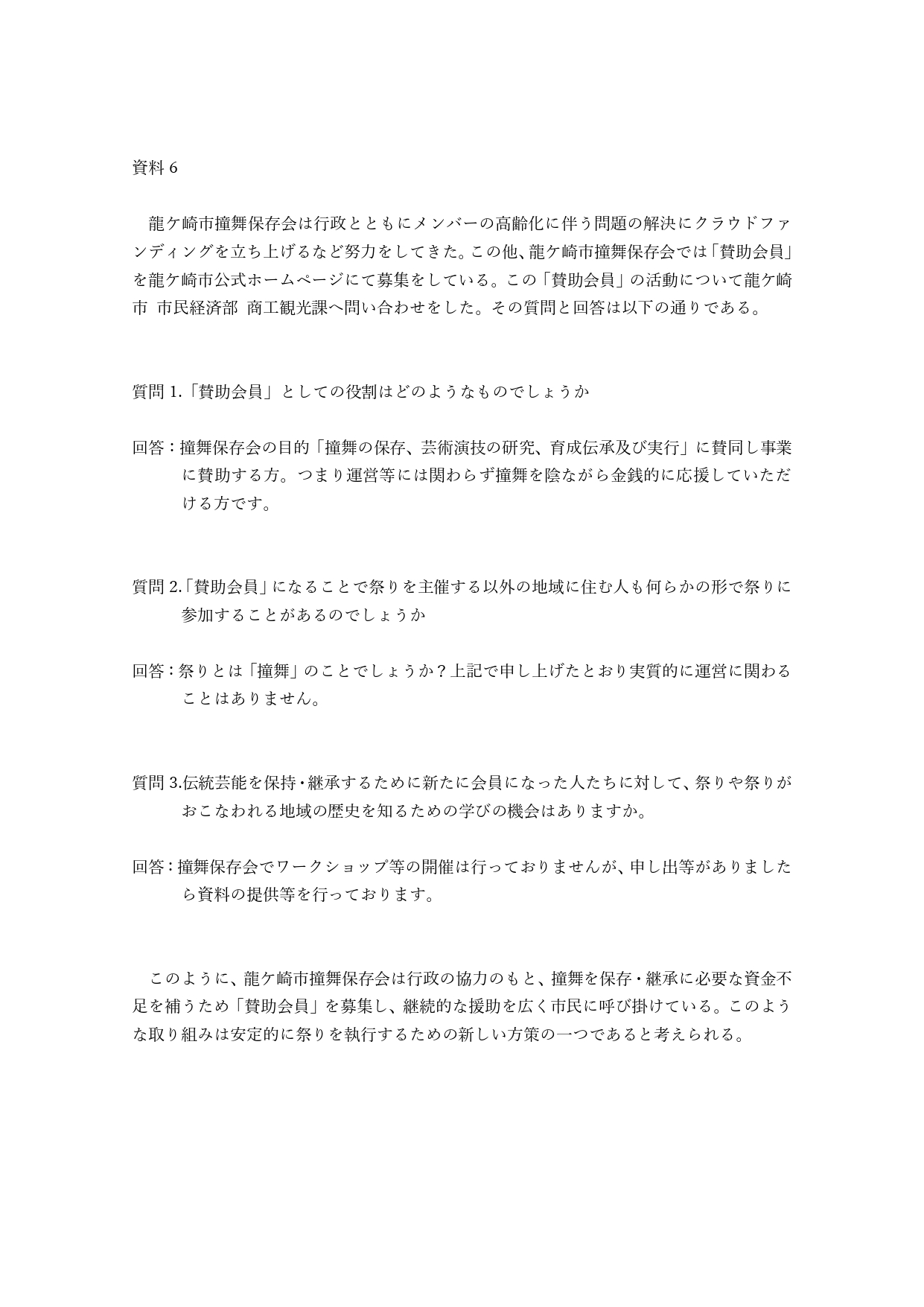

現在の「龍ケ崎市撞舞保存会」は平成18年(2006)に結成され活動を続けてきた。しかし、保存会のメンバーの老齢化や減少に伴う会費や寄付金の不足、またコロナ禍の影響で存続の危機が懸念されるようになった。

このため、令和5年(2023)に大手サイト「CAMPFIRE」でクラウドファンディングのプロジェクトを立ち上げ募金をよびかけた。このプロジェクトでは276人の応募があり、1,351,250円の資金が集まった。この資金は舞男育成のための費用、会場設営や「お面・衣装」の費用等に活用された。

龍ケ崎市撞舞保存会の事務局は龍ケ崎市 市民経済部 商工観光課に設置されている。「撞舞」のPR、クラウドファンディングおよび「うちわ」などのグッズの作成等を事務局が受け持ち、「撞舞」の運営は龍ケ崎市撞舞保存会が担当している。

また「撞舞」の柱や櫓の設置は、龍ケ崎市撞舞保存会と龍ケ崎鳶職組合が担当し、観覧席や物産品の販売所の設置を事務局が担当している。このように、行政と保存会の協力体制のもと、今後も「撞舞」の伝統と文化は継承されていくと考えられる(資料6)。

7.まとめ

日本で伝承されている民俗芸能は、当時の庶民の信仰や自然観、そして、その土地の風土を色濃く反映しているといえる。450年の伝統のある龍ケ崎の「撞舞」は古い形態を今に残しているといわれ歴史的資料としても貴重なものであるといえる。

龍ケ崎市では、この地域にとってアイデンティティーであり誇りでもある「撞舞」を守り継承していくために、社会構造の変化などの問題に対し柔軟な取り組みを行っている。

これらの取り組みにより貴重な伝統芸能である「撞舞」が古い形態を維持しつつ次世代に継承されることを切に願っている。

-

資料 1

資料 1

龍ケ崎の「撞舞」筆者撮影(2025 年7月 27 日) -

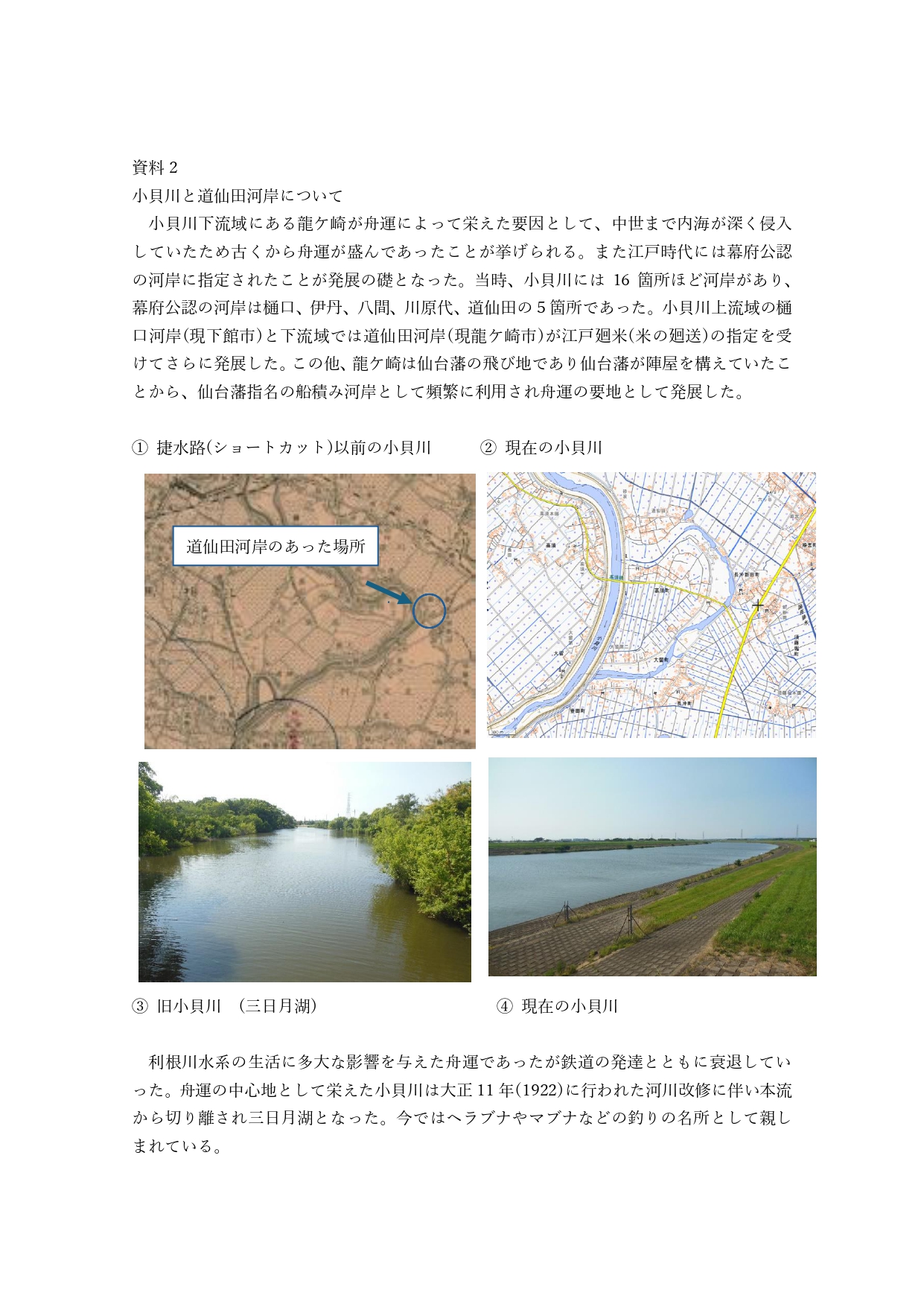

資料2

資料2

① 国土地理院の古地図、大正12年(1923)、5万分1地形図「龍ケ崎」をもとに筆者作成

https://service.gsi.go.jp/kochizu/app/item/?id=1497&q=関東 (2025年7月28日閲覧)

② 国土地理院、令和7年(2025)、ズームレベル15の地図を使用

https://maps.gsi.go.jp/#15/35.900592/140.153240/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1 (2025年7月28日閲覧)

③ 旧小貝川④ 現在の小貝川は筆者撮影(2025年6月17日) -

資料3

資料3

図の中の①~④の写真は筆者撮影(2025年5月20日)

地図:国土地理院、令和7年(2025)、ズームレベル14の地図をもとに筆者作成

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/jouhou/pref_map_h/map/87725h_ezu.html

(2025年6月4日閲覧) -

資料 4

資料 4

①∼②は龍ケ崎市歴史民俗資料館にて筆者撮影(2025 年 6 月 17 日)

③~④出典:「撞舞(つくまい)」龍ケ崎市歴史民俗資料館 https://www.ryureki.org/

撞舞解説.pdf に掲載の画像を使用 (2025 年 7 月 21 日閲覧) -

-

資料 5

資料 5

資料の(図 1)は、『企画展 利根川流域のつく舞』(財)龍ケ崎市文化振興事業団、編集・発

行龍ケ崎市歴史民俗資料館、1994 年6月、16 項、「分布図 利根川流域のつく舞」と国土

地理院の地図および国土交通省、関東地方整備局、利根川ダム総合管理事務所「利根川流図」

をもとに筆者作成。

国土地理院

https://maps.gsi.go.jp/#10/35.780834/140.308319/&base=blank&ls=blank&disp=1&vs=c1

g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1&d=m (2025 年 6 月 4 日閲覧)

国土交通省 関東地方整備局 利根川ダム総合管理事務所

https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000081025.pdf (2025 年 6 月 4 日閲覧)

①龍ケ崎市の「撞舞」の画像:出典

「茨城の文化財 龍ケ崎の撞舞」茨城県教育委員会

https://kyoiku.pref.ibaraki.jp/bunkazai/bunkazai-8599/ (2025 年 7 月 15 日閲覧)

②野田市の「津久舞」の画像:出典

「野田のつく舞」千葉県教育委員会、千葉県公式ホームページ、2024 年 1 月 30 日

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/bunkazai/bunkazai/p321-057.html (2025 年 7 月

1 日閲覧)

③千葉県香取郡多古町の「しいかご舞」の画像:出典

「多古のしいかご舞」千葉県教育委員会、千葉県公式ホームページ、2023 年 12 月 14 日

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/bunkazai/bunkazai/p321-049.html (2025 年 7 月

1 日閲覧)

④千葉県旭市の「エンヤーホー」(陰陽法)の画像:出典

「太田のエンヤーホー」千葉県教育委員会、千葉県公式ホームページ、2023 年 12 月 19 日

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/bunkazai/bunkazai/p321-065.html (2025 年 7 月

1 日閲覧) -

資料 6

資料 6

「伝統芸能「撞舞」国選択・県指定無形民俗文化財」龍ケ崎市公式ホームページ、2025 年

5 月 22 日、https://www.city.ryugasaki.ibaraki.jp/kanko/bunka/bunkazai/tukumai.html

(2025 年 7 月 9 日閲覧)

アンケートの回答の受け取り、ならびに「撞舞」の質問は 2025 年 7 月 4 日に龍ケ崎市 市

民経済部 商工観光課で行った。 -

筆者撮影(2025年7月27日)

筆者撮影(2025年7月27日)

参考文献

【註】

(1)上町八坂神社の宮司であった和歌森善郎は著書『竜ケ崎の起こりと八坂神社』、竜ケ崎市上町八坂神社、1977年、29頁で「竜ケ崎都久舞(つくまい)は天正年間より始まるとの社伝であります」と述べている。

(2)著者:古谷津順郎 解説:橋本裕之『つく舞考』岩田書院、2002年、「附編 散楽からつく舞へ」158頁、7-14行目。

(3)貝原塚のおこど囃子の起源は寛永年間(1624~1644)頃と伝えられ、笛、太鼓、鼓による6種類の曲目からなる。1978年に龍ケ崎市指定無形民俗文化財となった。

「茨城の伝統文化 貝原塚おこど囃子」茨城県県民生活環境部生活文化課、いばらき文化情報ネット https://www.bunkajoho.pref.ibaraki.jp/dento/offer/kaiharatsuka-okodobayashi

(2025年7月6日閲覧)

(4)平成20年(2008)から舞男が1人から2人に変更された。

「伝統芸能「撞舞」(国選択・県指定無形民俗文化財)」市民経済部 商工観光課、龍ケ崎市公式ホームページ、2025年5月22日

https://www.city.ryugasaki.ibaraki.jp/kanko/bunka/bunkazai/tukumai.html (2025年7月16日閲覧)

(5)藤蔵河岸は利根川北岸の低地(現:茨城県稲敷郡川内町)にあった。仙台領龍ケ崎や河内地方の天領・旗本知行地の年貢米や諸物産を江戸に輸送することで繁栄した。

「藤蔵河岸の金毘羅常夜灯【町指定文化財】」川内町公式ホームページ、2017年3月30日

https://www.town.ibaraki-kawachi.lg.jp/page/page000377.html (2025年7月4日閲覧)

(6)サンダワラボッチ(桟俵):俵の両端に蓋として使用される。わらで円盤状に編まれた付属具である。民間信仰では霊魂の乗り物とされ悪霊や死を異界へ送り出す呪具として重要な役割を担った。 戸部民夫『神秘の道具 日本編』新紀元社、2001年6月5日194-195頁。

(7)龍は、背に八一の鱗(うろこ)があり、四足に五本の指、頭には二本の角があり、口に長いひげがある想像上の動物である。水に住み、空を飛んで雲を起こし、雨を呼ぶ霊力があるとされている。

「たつ【龍】」編:小学館国語辞典編集部『日本国語大辞典』小学館、ジャパンナレッジ

https://na07vpn.kyotoart.ac.jp/go/https://japanknowledge.com/lib/display/?lid=200202a0e7de4tcil97I (2025年7月2日閲覧)

(8)神馬は神の乗る特別な馬とされ、古くから神社に奉納されたり、神社で飼育されてきた。特に白馬は他の馬と区別され珍重された。

宇野「神馬」 編者:桜井徳太郎『民間信仰辞典』東京堂出版、1983年(初版1980年)。

(9)編集:龍ケ崎市史編さん委員会『龍ケ崎市史 民俗編』発行者:龍ケ崎市長 海老原龍生、発行所:龍ケ崎市教育委員会 財団法人龍ケ崎市文化振興事業団、1993年。413頁、19-24行目、32-34行目。

(10)龍ケ崎に伝わる昔話で、龍ケ崎地方には昔「フク」と呼ばれる巨大な雨蛙が住んでいたとされ、川からあふれた水を飲み村人を洪水から救ったという。反対に干ばつの時は雨を降らせ豊作をもたらしたと伝わっている。

「豆知識5.龍ケ崎の昔話「雨蛙のフク」」龍ケ崎市公式ホームページ、2018年3月1日

https://www.city.ryugasaki.ibaraki.jp/kanko/kankokyokai/moreryugasaki/mamechisiki/2013091801690.html (2025年7月2日閲覧)

(11)戸部民夫『神秘の道具 日本編』新紀元社、2001年、「変身・仮装…異次元への転移装置」287頁。

(12)柳田国男「祭りから祭礼へ」柳田国男『日本の祭』角川学芸出版、2013年(改訂初版1969年)、41-45頁。

(13)多古のつく舞は、江戸山王社の影響を受けているといわれている。山王神社は日吉大社より勧請を受けた山王信仰に基づく神社である。日吉大社の神の使いは猿である。

監修者:平藤喜久子 編集者:かみゆ歴史編集部『カラー版一番よくわかる神社と神々』東西社、2021年

石田栄一郎『新版 河童駒引考』岩波文庫、1994年、214頁16行目-215頁1行目に「日吉の使わしめの猿も、湖のほとりに下っては、よく水の良否を見わけ、最浄の水のいたるを待って、神に告げて神の禊をとり行うという」猿が水の神事に関係するという言い伝えがある。

(14)東関東には、獅子頭を竜の頭に見立て竜神への降雨祈願として獅子舞を演ずる例が多い。

三隅治雄「雨乞踊」国史再辞典編集委員会編『国史大辞典』吉川弘文館、ジャパンナレッジ

https://na07vpn.kyotoart.ac.jp/go/https://japanknowledge.com/lib/display/?lid=30010zz014190 (2025年7月7日閲覧)

(15)不幸な死に方をした人の霊が祟りや災いをもたらすという信仰。

井之口章次「御霊信仰」著者・編集者 相賀徹夫、『日本大百科全書』、小学館、ジャパンナレッジ

https://na07vpn.kyotoart.ac.jp/go/https://japanknowledge.com/lib/display/?lid=1001000093025 (2025年7月17日閲覧)

(16)行疫神(ぎょうえきしん)である牛頭天王に対する信仰で京都八坂神社を宗祠とする全国的な御霊信仰。祇園信仰は水辺における禊祓いの習俗と関係が深い。

菟田俊彦「祇園信仰」著者・編集者 相賀徹夫、『日本大百科全書』、小学館、ジャパンナレッジ

https://na07vpn.kyotoart.ac.jp/go/https://japanknowledge.com/lib/display/?lid=1001000061715 (2025年7月25日)

(17)江戸後期の地誌で赤松宗旦により著され、安政四年閏五月から十月の間に出版された。利根川流域の産業・歴史・自然現象などの諸事象を、山形素真らの挿絵を交えてまとめたものである。

川名 登「利根川図志」国史大辞典編集委員会 大久保利謙 他編『国史大辞典』吉川弘文館、ジャパンナレッジ

https://na07vpn.kyotoart.ac.jp/go/https://japanknowledge.com/lib/display/?lid=30010zz349520 (2025年7月24日閲覧)

【参考文献】

若森善郎『竜ケ崎の起こりと八坂神社』竜ケ崎市上町八坂神社、1977年。

戸部民夫『神秘の道具 日本編』新紀元社、2001年。

柳田国男『日本の祭』角川学芸出版、2013年(改訂初版1969年)。

赤田光男 他編『日本民俗学』弘文堂、1984年。

大島建彦 他編『日本を知る事典』社会思想社、1980年(初版1971年)。

著者:古谷津順郎 解説:橋本裕之『つく舞考』岩田書院、2002年。

編者:桜井徳太郎『民間信仰辞典』東京堂出版、1983年(初版1980年)。

編集:龍ケ崎市史編さん委員会『龍ケ崎市史 民俗編』発行者:龍ケ崎市長 海老原龍生、

発行所:龍ケ崎市教育委員会 財団法人龍ケ崎市文化振興事業団、1993年。

編集:龍ケ崎市史編さん委員会『龍ケ崎市史 民俗調査報告書I』発行者:龍ケ崎市長 海老原龍生、発行所:龍ケ崎市教育委員会 財団法人龍ケ崎市文化振興事業団、1994年。

編集:龍ケ崎市教育委員会『龍ケ崎市史 民俗調査報告書Ⅳ 龍ケ崎地区』龍ケ崎市、

1989年。

編集:龍ケ崎市歴史民俗資料館『企画展 利根川流域のつく舞 (財)龍ケ崎市文化振興事業団』発行:龍ケ崎市歴史民俗資料館、1994年。

平辰彦「利根川流域の「つく舞」の比較研究—その源流に見る散楽系の軽わざ芸」、

『藝能/藝能学会編集委員会編<02年研究大会>研究発表』、第10号、2004年、35-49頁。

編集:龍ケ崎市教育委員会公益財団法人龍ケ崎市まちづくり・文化財団、 担当:龍ケ崎市教育委員会生涯学習課『龍ケ崎市伝統的祭礼調査報告書(平成23年度∼24年度調査)』龍ケ崎市教育委員会、2016年。

企画:上毛新聞、上毛新聞 他編『利根川322キロの旅 流域の自然とその営みをもとめて』発行:「利根川322キロの旅」刊行委員会、発売元:上毛新聞社、1997年。

編集:鬼怒川・小貝川 読本編纂会議編集委員会『鬼怒川 小貝川―自然 文化 歴史』発行人:鬼怒川・小貝川サミット会議座長 建設省関東地方建設局下館工事事務所長 斉藤源、発行所:鬼怒川・小貝川サミット会議(下館工事事務所)、1993年。

石垣悟 他編『まつりは守れるか―無形の民俗文化財の保護をめぐって』八千代出版、2023年(第1版第1刷2022年)。

「貝原塚八坂神社」龍ケ崎市観光物産協会、龍ケ崎市公式ホームページ、2018年3月1日

https://www.city.ryugasaki.ibaraki.jp/kanko/kankokyokai/kankospot/meisho/shrine/2013091801324.html (2025年4月1日閲覧)

「般若院」龍ケ崎市観光物産協会、龍ケ崎市公式ホームページ、2018年3月1日

https://www.city.ryugasaki.ibaraki.jp/kanko/kankokyokai/kankospot/meisho/temple/2013091801362.html (2025年6月30日閲覧)

「上町八坂神社」龍ケ崎市観光物産協会、龍ケ崎市公式ホームページ、2018年3月1日

https://www.city.ryugasaki.ibaraki.jp/kanko/kankokyokai/kankospot/meisho/shrine/2013091801201.html (2025年4月1日閲覧)

編集:龍ケ崎西コミュニティ協議会文化体育委員会『龍ケ崎市「西の風物語」(旧街道西部地区・名所旧跡調査)』龍ケ崎西コミュニティ協議会、2015年、5頁「般若院」

https://www.city.ryugasaki.ibaraki.jp/kurashi/shimin/chiiki/2015082500070.files/nisinokaze.pdf (2025年6月30日閲覧)

龍ケ崎市歴史民俗資料館「龍ケ崎の撞舞」撞舞解説.pdf

https://www.ryureki.org/撞舞-つくまい/ (2025年7月1日閲覧)

小幡知之「つく舞のつく柱・舞台・楽屋・囃子座に関する検討―神事祭礼における仮設舞台の研究―」、『日本建築学会計画系論文集』第496号、1997年、169-175頁。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/aija/62/496/62_KJ00004222118/_pdf/-char/ja

(2025年7月1日閲覧)

川添航 他編「茨城県龍ケ崎市中心市街地における地域構造変化と都市祭礼運営」、『地域研究年報』第44号、2022年45-72頁。

https://www.geoenv.tsukuba.ac.jp/~chicho/nenpo/44/03.pdf (2025年7月2日閲覧)

「龍ケ崎の撞舞」教育委員会、龍ケ崎市公式ホームページ、2018年3月1日

https://www.city.ryugasaki.ibaraki.jp/kanko/bunka/bunkazai/2013110100131.html

(2025年7月1日閲覧)

「茨城の文化財 龍ケ崎の撞舞」茨城県教育委員会

https://kyoiku.pref.ibaraki.jp/bunkazai/bunkazai-8599/ (2025年7月15日閲覧)

「野田のつく舞」千葉県教育委員会、千葉県公式ホームページ、2024年1月30日

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/bunkazai/bunkazai/p321-057.html (2025年7月1日閲覧)

「野田のつく舞」野田市公式ホームページ、2023年4月11日

https://www.city.noda.chiba.jp/kurashi/kyoiku/bunka/1000550/1003453/1000560.html

(2025年7月27日閲覧)

「多古のしいかご舞」千葉県教育委員会、千葉県公式ホームページ、2023年12月14日

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/bunkazai/bunkazai/p321-049.html (2025年7月1日閲覧)

「太田のエンヤーホー」千葉県教育委員会、千葉県公式ホームページ、2023年12月19日

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/bunkazai/bunkazai/p321-065.html (2025年7月1日閲覧)

大久保泰「幻の湖「椿海」発掘サミット 江戸期に干拓 東総で城巡りなど催し」朝日新聞、2024年2月27日 https://www.asahi.com/articles/ASS2V7DGPS2HUDCB008.html

(2025年7月2日閲覧)

酒井哲郎「「まつりの造形」展に寄せて」三重県立美術館、

https://www.bunka.pref.mie.lg.jp/art-museum/55530038603.htm (2025年7月2日閲覧)

「小貝川の治水と洪水の歴史」総務部 防災安全課、龍ケ崎市公式ホームページ、2020年3月14日、18-19行目

https://www.city.ryugasaki.ibaraki.jp/anzen/bousai/bousai_yomimono/bousai/2013081502873.html (2025年7月4日閲覧)

「小貝川|旧流路」大日本図書

https://www.dainippon-tosho.co.jp/nature_guide/08Ibaraki/08004.html (2025年7月7日閲覧)

福田祥史「龍ケ崎の奇祭「撞舞」をまもりたい 保存会がCFで開催資金集めへ」朝日新聞、

2023年6月8日 https://www.asahi.com/articles/ASR677J33R62UJHB00K.html

(2025年7月8日閲覧)

龍ケ崎市撞舞保存会「地上14m、驚異の舞 450年の伝統「撞舞(つくまい)」を守りたい!」CAMPFIRE、https://camp-fire.jp/projects/675184/view (2025年8月6日閲覧)

オマツリジャパン編集部「祭りをどう守るか?迫る「祭りの危機」研究者が示す4つの可能性〈前編〉」オマツリジャパン、2024年3月8日

https://omatsurijapan.com/blog/can-thematsuri-be-saved-part1/ (2025年7月8日閲覧)

オマツリジャパン編集部「祭りをどう守るか?迫る「祭りの危機」研究者が示す4つの可能性〈後編〉」オマツリジャパン、2024年3月8日

https://omatsurijapan.com/blog/can-thematsuri-be-saved-part2/ (2025年7月8日閲覧)

「令和6年度 第1回 龍ケ崎市行政経営評価委員会 次第」龍ケ崎市公式ホームホームページ、「資料4、令和5年度 主要施策の報告書、政策の柱2 まちの元気を生み出す産業と交流のあるまちづくり、施策3 地域資源を活用した観光まちづくりの推進【魅力創造プロジェクト】▸伝統芸能伝承事業」25頁

https://www.city.ryugasaki.ibaraki.jp/shisei/johokokai/huzokukikanseido/huzokukikankaigiroku/fuzoku-kaigiroku/2015102900026.files/R60808gyouseisiryou.pdf (2025年7月8日閲覧)

このレポートの執筆にあたり、資料の収集にご協力してくださった龍ケ崎市 市民経済部 商工観光課、そして龍ケ崎市歴史民俗資料館の職員の方々に心より感謝申し上げます。