滋賀県近江八幡市宮内町『日牟禮八幡宮』における伝統行事 〜左義長まつりの伝統と継承〜

はじめに

『日牟禮八幡宮』は、滋賀県近江八幡市宮内町の山すそに鎮座する神社である。近江の守護神として人びとの多大なる信仰を集めており、また、年間を通しさまざまな祭典・行事が執り行われている。その中でも大規模な大祭である「左義長まつり」についての伝統や継承について検証してみる。

1、基本データと歴史的背景

1) 日牟禮八幡宮

1)-1 所在地

滋賀県近江八幡市宮内町257

1)-2 歴史

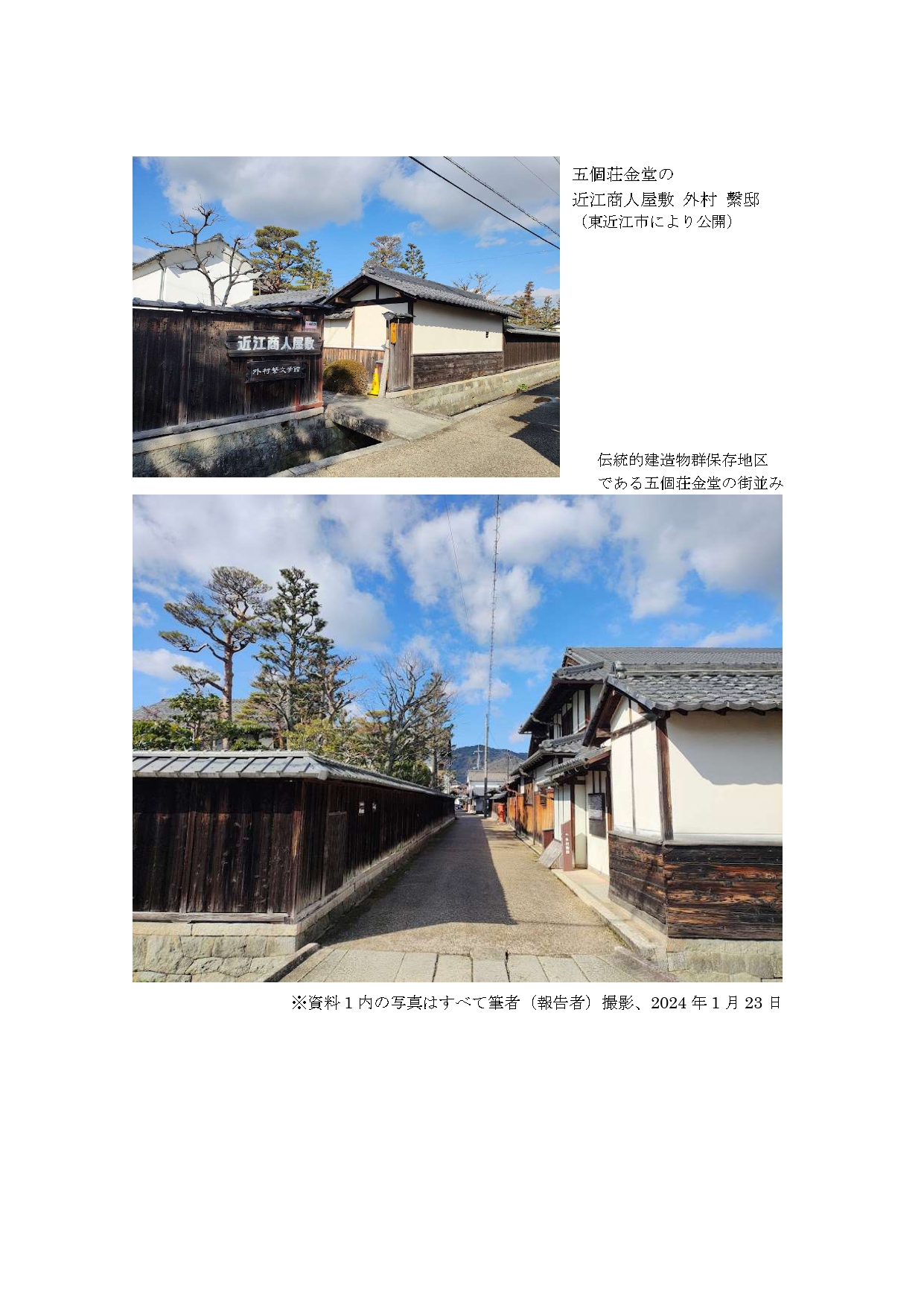

西暦131年、第十三代成務天皇の命によって、武内宿禰が当地の地主神である大嶋大神〔註1〕を祀られたのが、鎮座の始まりであるとされている。明治9年(1876)に郷社に列し、大正5年(1916)に県社に列せられ、昭和41年(1966)に神社本庁別表神社に加列、神社名を日牟禮八幡宮と改称した。近江商人の発祥の地でもあることから近江商人の信仰も厚く、商売繁盛や大願成就などのご利益があり、湖国近江の守り神として人びとに「八幡さん」と呼ばれ親しまれている神社である。

1)-3 御祭神

・譽田別尊〔註2〕

・息長足姫尊〔註3〕

・比賣神〔註4〕

1)-4 境内社

・岩戸神社(天照大神)

・大島神社(大国主命)

・繁元稲荷(宇迦之御魂神)

・八坂神社(須佐之男神)

・恵比寿神社(事代主命・金山毘古命)

・宮比神社(天宇受売命)

・天満宮(菅原道真公)

・常盤神社(天照大神・豊受姫命・熱田大神・津島大神)

・子安神社

・愛宕神社、秋葉神社

1)-5 建造物

〔本殿〕三間社流造、千鳥破風向拝付、寛弘2年(1005)に建立される

〔拝殿〕入母屋造、文治3年(1187年)源頼朝の命により佐々木氏建立

〔楼門〕入母屋造、延文4年(1359)六角氏建立

〔能楽堂〕入母屋造瓦葺き、北垣光鱗画伯による鏡板の老松

〔絵馬殿〕切り妻造

2) 左義長まつり

2)-1 左義長まつりの由来と歴史

日牟禮八幡宮の左義長祭は、昭和46年以前は毎年3月14、15日であったが、それ以降は3月14、15日に近い土曜日及び日曜日に行われている。もとは中国から伝わった正月行事であり、日本においては仁明天皇承和元年(834)に五穀豊穣や鎮護国家を祈る祭りとして行われるようになった。近江八幡では、豊臣秀次(1568-1595)が八幡城を築き城下町を開いたのと同時に、氏神八幡宮の祭礼として定着した。信長記によれば、織田信長(1534-1582)自身も豪華華美な衣装をまとい、町衆に交ざり踊ったと記載されている。国選択の無形民俗文化財で「天下の奇祭」「湖国に春を告げる祭り」とも言い表される、近江八幡市地域に新たな春の訪れを告げる伝統行事である。日中は、旧八幡町〔註5〕の各山車が旧市街地を練り歩き、夜には五穀豊穣と厄除けの祈りを込めて奉火が執り行われる。

また、昭和5年から牧和楽社(楽人)による奉楽も行われるようになった。

2)-2左義長まつりの流れ

《祭り前日の金曜日》

午後1時30分

御鬮祭

午後2時30分〜

左義長宿および左義長清祓式

《祭り第一日目》

午後0時30分まで

左義長宮入り

午後1時〜

渡御神幸祭、左義長山車コンクール審査

午後1時30分

渡御出発

午後5時30分頃

渡御帰着、渡御還幸祭、左義長山車コンクール審査発表ならびに表彰式

午後6時

左義長宿入り

《祭り第二日目》

午前10時

左義長大祭

午前中より夕方

左義長自由げい步

午後6時

子ども左義長奉火

午後8時

左義長5基一斉奉火

午後8時20分〜

奉納順に6番以下を順次奉火

午後10時40分

最終の左義長を奉火

奉火の後、各町の担ぎ者が境内に入り神殿で祈祷し能楽堂にて巫女と雅楽による神楽の奉納がおこなわれる。

2)-3〈令和7年乙巳奉納左義長御鬮〉

一番 本町

二番 為心町

三番 魚屋町

四番 宮内町

五番 紫竹会

六番 第一区

七番 第二區

八番 第十一区

九番 池田町

十番 仲屋町

十一番 参和会

十二番 十區會

十三番 新町通り

一番〜五番一斉奉火

六番以降は順次奉火

2、評価する点

1) 山車

日牟禮八幡宮の左義長の特徴は、担ぎ棒を通した大松明にダシとよばれる飾り物を付けて、「チョウヤレ、チョウヤレ」の掛け声とともに旧市街地を担いで練り歩くところである。左義長は「十二段祝儀」ともいわれている。その本体は、一束ごとにその年の新藁で十二段に編み重ねられ三メートル程の松明となって、上部分には杉葉の頭、そしてその上には笹を立てて、「十二月」(じゅうにんがつ)とよばれる赤紙の短冊の飾りものや、くす玉や扇などで飾られ、頭の上には「火のぼり」という御幣をさすのである。そして中心部面には「ダシ」とよばれる、その年の干支を題材とする、するめ・海苔などの海産物や、胡麻・豆類・米粒などの穀物で製作された動物や装飾などが施されるのである。まつりのクライマックスである左義長奉火の際には「火のぼり」から火をつける習わしとなっている。

2)各町の取り組み

各町内では、節分を過ぎた頃からその年に左義長を奉納するか否かを協議し合う。左義長奉納が決定した町内の辻々には、赤紙の短冊を付けた青竹が飾られる。それは不浄を避けるとともに標示の意味でもあり「笹立て」と呼ばれる。そして祭礼初日の山車コンクールの優勝を目指し入念な準備のもと左義長の製作が始まる。町ごとに若衆や経験豊富な敬老者たちが協力し合う場は伝承・継承の素晴らしい場でもある。昭和48年には「左義長保存会」が置かれ、近年は「左義長祭運営委員会」も設置されて行事の執行などにあたっている。

3、 他の事例との比較で特筆する点

日牟禮八幡宮で執り行われる火祭りに八幡まつりがある。県下2大火祭りである左義長まつりと八幡まつりは、ともに昭和33年(1958)滋賀県無形民俗文化財の指定を受け、平成4年(1992)2月には国選択無形民俗文化財に選定されている。

八幡まつりは毎年4月14日、15日におこなわれており、五穀豊穣と家内安全を祈願する祭典である。宵宮の14日に松明奉火、翌日の15日の本祭に大太鼓が奉納される。宵宮は松明まつり、本祭は太鼓まつりとも呼ばれる。大勢の若衆に担がれ大太鼓が境内を練り歩く姿は圧巻である。

左義長まつりが町方氏子の祭りであるのに対して、八幡まつりは十三郷〔註6〕の祭りである。明治6年(1873)に記された「祭礼再興御願写」〔註7〕によると、天正13年(1585)豊臣秀次の八幡山城築城にともなって城下町として開かれた旧八幡町は、織田信長の安土城下町から移住した町民が移り住んだと言われる。彼らは「十三郷」に属性を持たない住民であったので、氏神である日牟禮八幡宮の氏子に加わる事が叶わず、八幡まつりに参加することが出来なかったのである。ゆえに左義長をもって祭礼の代わりとしたとされる。旧八幡町民が十三郷の松明まつりに対抗する意味合いのものであった所以も非常に興味深いものである。

4、今後の展望

松明の材料の葦(よし)の確保が最も重要な課題である。

近江八幡の松明はヨシ松明とも呼ばれ、松明にはヨシが欠かせなく、ヨシは非常に貴重なものである。近江八幡市の入り組んだ入江と水郷にはヨシが群生し、また豊かな稲作地帯でもあるので稲藁や菜種ガラも豊富である。琵琶湖に隣接するこの地域では昔からヨシ業者が軒を連ねていたのだが、最近は環境や時代の変化による担い手不足や材料不足などの課題が問題視されている。まつりには松明が必要不可欠であるので、将来が懸念されるところである。

5、 まとめ

筆者自身も牧和楽社の一員として奉楽活動をしているため、日牟禮八幡宮に対して深く想い入れがある。また、地域に根ざしたまつりというものは祈りと同等のものであると思う。継承する人、継承される人、それぞれの立場の人の内面に祈りの心があり共同体としての一体感を醸し出し、ゆえにまつりは存続されている。今後も我が氏神さま日牟禮八幡宮の弥栄を願うばかりである。

参考文献

註釈

〔註1〕地主神・大嶋神社

〔註2〕第十五代應神天皇の御神霊

〔註3〕神功皇后(應神天皇の御母君)の御神霊

〔註4〕田心姫神・湍津姫神・市杵嶋姫神と三姫神の御神霊

〔註5〕豊臣秀次が八幡山城築城にともない新たに城下町を開いた地域に該当する

〔註6〕旧八幡町を除いた旧13箇所の村

〔註7〕真崎文庫

参考文献および資料

「祭礼事典・滋賀県」倉林正次監 滋賀県祭礼研究会編 桜楓社 1991年

「左義長雑考」河内美代子著 2019 年

「近江八幡安土の神社 くらしと祈り」近江八幡市郷土史会 編 2019年

「日牟礼の火祭り」日牟礼八幡宮編 発行 1966年

「近江八幡の火祭り行事」近江八幡市教育委員会編 1998年

「近江八幡のまつり・習俗に見る女性たち」とちの実会 2000年

「松明図鑑」近江八幡市監修 まちづくり会社株式会社まっせ 2016年

「近江の祭りを歩く」中島誠一監修 サンライズ出版 2012年

「近江の祭礼」宇野日出生・中島誠一著 近江文化社 1989年

「滋賀の祭りと伝統行事100選」温有社編

しがぎん健康友の会しがぎんみずうみクラブ 1996年

「松明・結の伝統」近江八幡の火祭り文化 まちづくり会社株式会社まっせ 2016年

「近江八幡の歴史 第三巻 祈りと祭り」近江八幡市史編集委員会 2007年

日牟禮八幡宮社務所パンフレット「左義長祭の由来」

近江八幡市・近江八幡左義長保存会パンフレット「左義長まつりご案内」