異日常の内省空間──「アートリトリート」に見る都市型リトリートの文化資産的価値

はじめに

現代社会では、情報過多と社会の高速化により、個人が静かに自己と向き合う時間を確保することが困難になっている。SNSやリモートワークの普及により、私的空間と公的空間の境界は曖昧になり、常時外部と接続された状態が心身の疲労を引き起こしている*1。こうした状況の中で、ウェルビーイングやマインドフルネスなど、内省や感性回復を目的とした概念が注目を集めている。

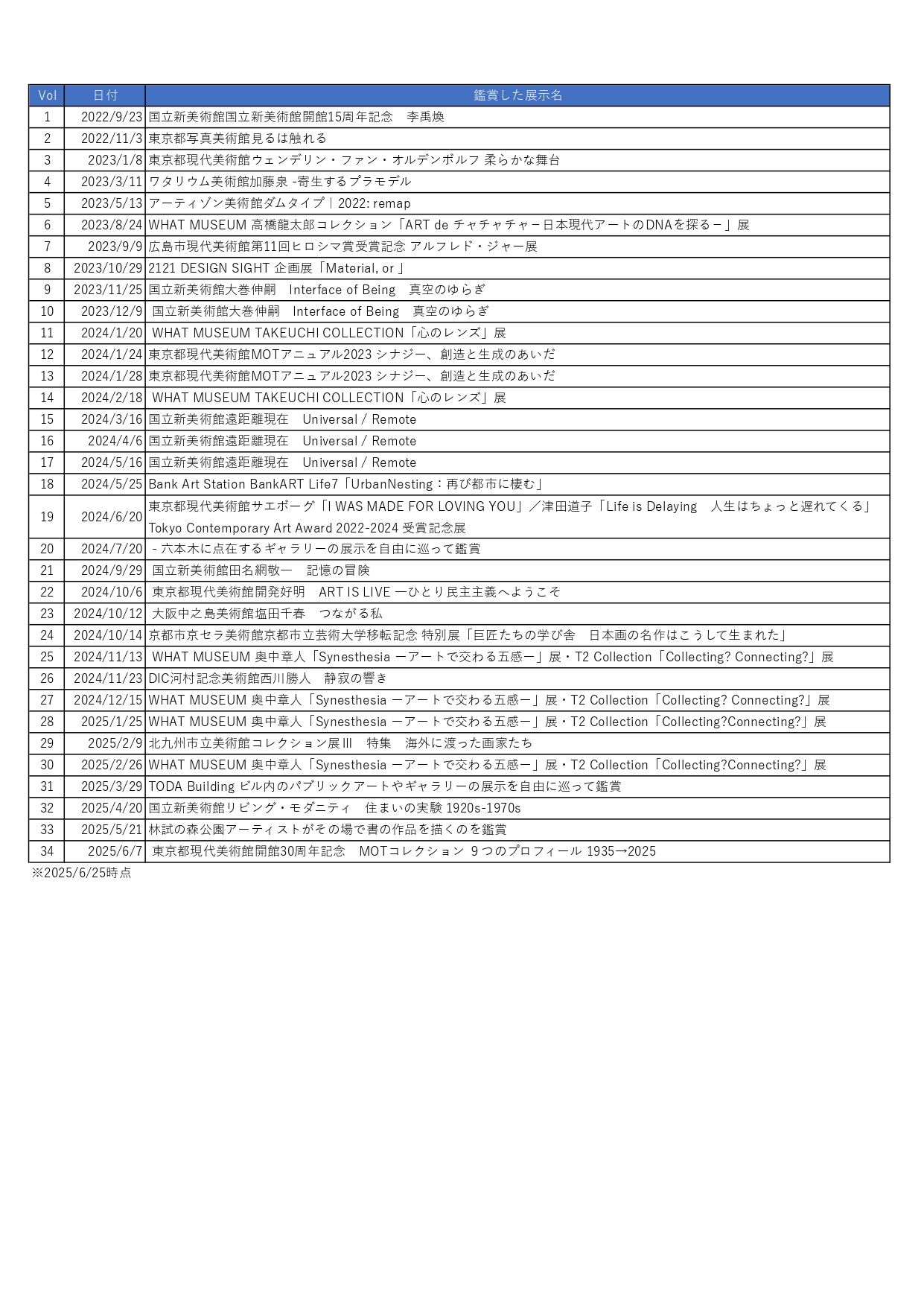

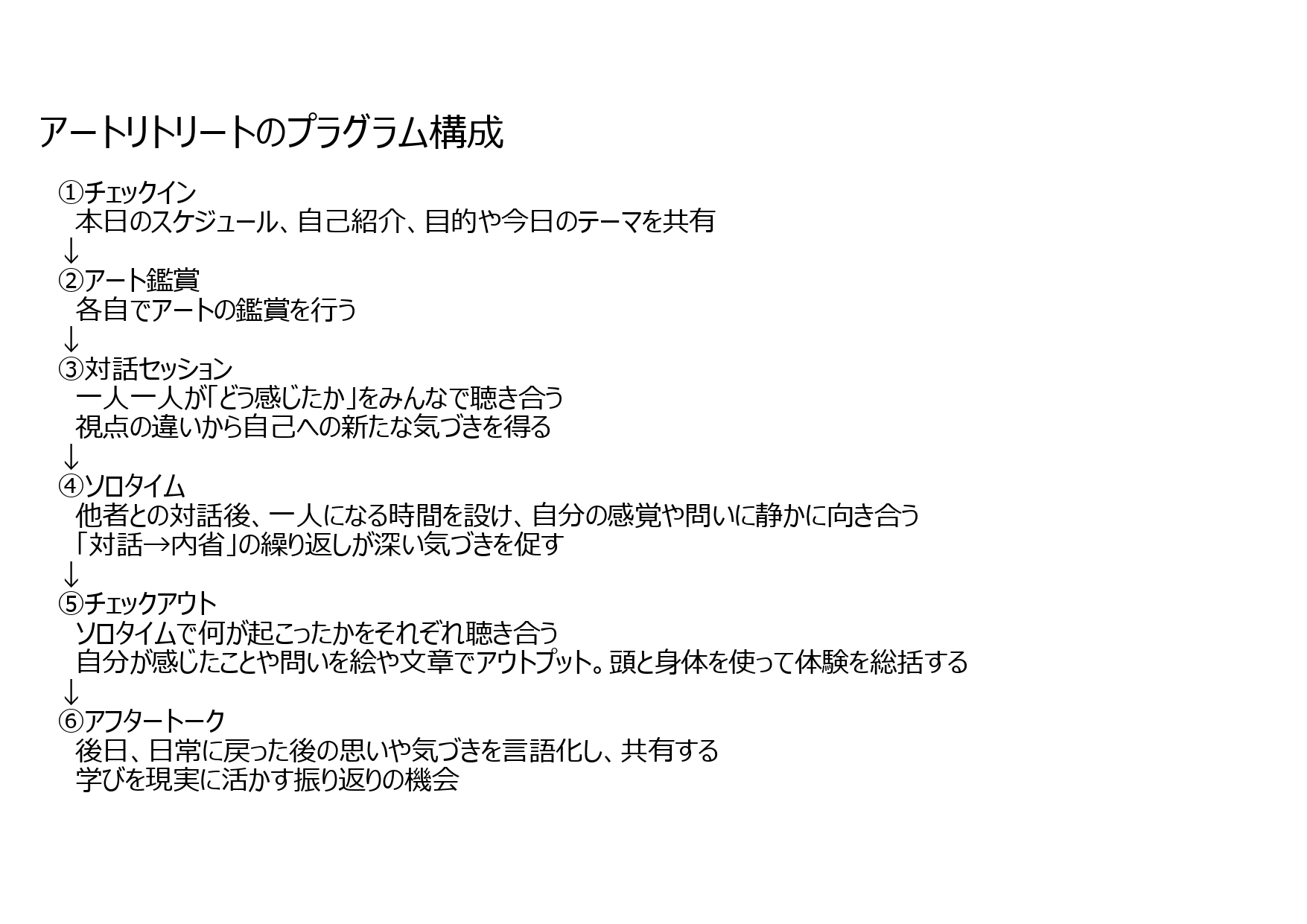

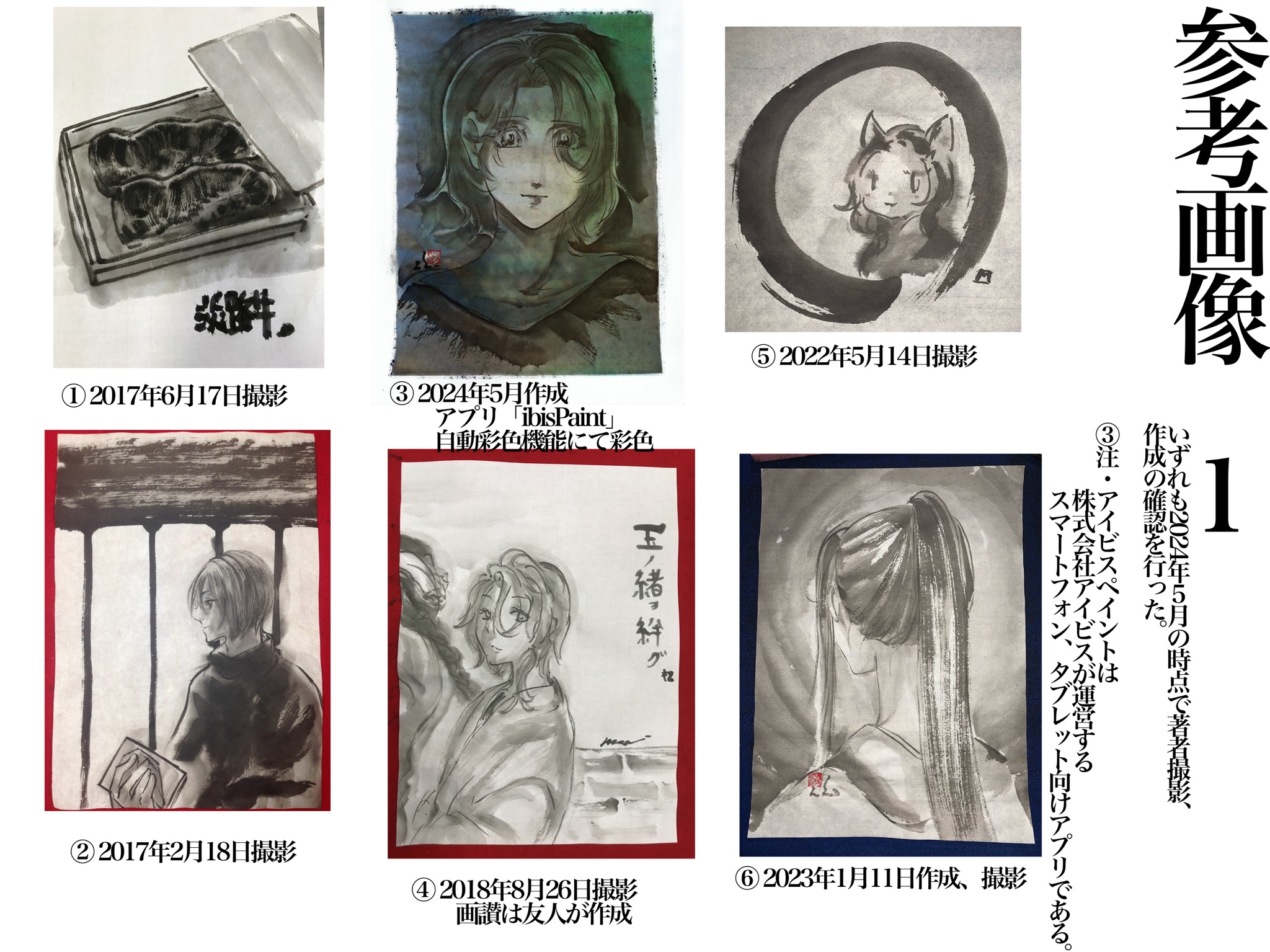

本レポートでは、東京都内の美術館を舞台に開催されている、窪田菜美(活動名:なみちゃん。以下なみちゃん)*2によるアートリトリートに着目する[図1,2,3]。アートリトリートは、従来のリトリートとは異なる視点を持ち、独自の価値を帯びている。アートリトリートの成り立ちと構造を分析し、他の鑑賞手法との比較を通じてその特質を明らかにしながら今後の展望を考察する。

1. アートリトリートの成り立ち

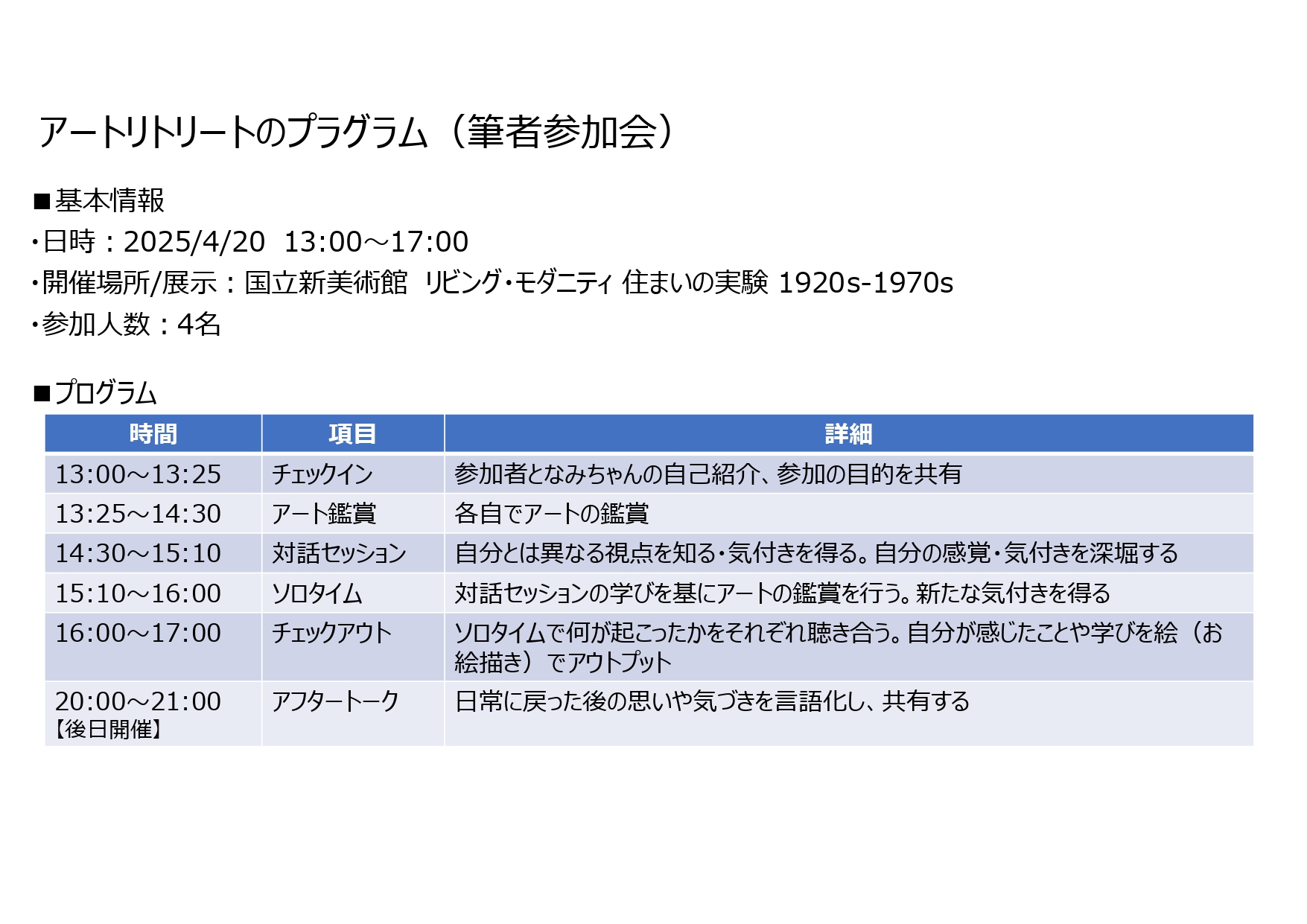

アートリトリートは、都内の複数の美術館を舞台に、月1〜2回のペースで開催されている[図4]。参加者は4〜5名程度で、半日かけて展示作品を鑑賞し、その感覚を言葉で共有する[図5,6]。特徴的なのは、感じたことそのものを対話の出発点とする点である。

発案者であるなみちゃんは[図7]、群馬県みなかみ町で自然リトリートを体験し、日常から一定の距離を取ることで感性や思考を回復できる時間の重要性を実感した。これを機にリトリートに関心を持つようになったが、従来のリトリートの多くは自然環境での宿泊型プログラムが中心であり、都市生活者にとっては時間的にも経済的にも参加のハードルが高いと感じた*3。そうした中で、自身が美術館を「癒しの場」として利用していた経験をふまえ、美術館を活用すれば、もっと多くの人が無理なく内省できるのではないかと考えるようになった。こうして、誰でも気軽に参加できる都市型リトリートの構想が生まれた。

2. 評価できる点

2-1. 「異日常」の設計と持続可能性

アートリトリートは、「非日常」ではなく「異日常」を中核とした設計思想に基づいている。なみちゃんによれば、「異日常」とは日常の延長にある時間と空間を意味する*4。この適度な距離感が参加者に安心感を与え、日常生活の延長線上で無理なく参加できる点が大きな魅力である。実際、アートリトリートは、都内の主要美術館を舞台に開催されており、都市部に暮らす人々にとって地理的・時間的なアクセスの良さが確保されている。また、半日程度のプログラムとして実施されており、日常のスケジュールに組み込みやすい点も参加への心理的ハードルを下げている。

こうした実施形式は、都市生活者がわざわざ遠隔地へ移動したり、時間をかけたりすることなく、日常の中で感性を回復し、内省の時間を確保できる持続可能な方法として機能している。その意味でアートリトリートは、美術館の機能を再編集する新しいデザインの実践であり、都市型リトリートの有効なモデルとして評価できる。

2-2. 美術館の再文脈化

アートリトリートの大きな特徴は、美術館を「内省の空間」として再定義している点にある。美術館を単なる鑑賞の場ではなく、日常の延長にある「異日常」として位置づけることで、より深い個人的体験の場として捉え直している。こうした美術館の再解釈は、その空間的・機能的な意義を問い直すものとして注目に値する。

また、文化庁の調査によれば、国民の約8割が年に一度も美術館を訪れていないという実情がある*5。そうした背景において、アートリトリートは癒しや自己探求といった新たな動機づけを通して、美術館と人々との接点を拡張している。これは家庭や職場に次ぐ「第三の場所(サードプレイス)」として文化施設を活用する新しい方向性を示しており、都市における文化資産の役割を広げる試みといえる。

2-3. 感性と柔軟性に基づく対話のデザイン

アートリトリートでは、参加者が知識や技術に縛られず、自身の「感じたこと」に立脚して作品と向き合うことが重視される。たとえば「なぜその作品に惹かれたのか」「何を感じたのか」といった問いを出発点とし、正解を求めない対話が行われる。こうした構造は、教育学における構成主義的アプローチ*6とも共鳴しており、感覚の言語化と他者との共有によって内省が深まる仕組みとなっている。

さらに、プログラムの進行は美術館の展示内容や参加者の構成によって毎回変化し、即興的かつ柔軟に対応される。この構造化されない自由さが偶然性や発見を誘発し、参加者それぞれの心理状態や感受性にフィットしやすい場を生み出している。

3. 国内の類似事例との比較と特質の浮き彫り

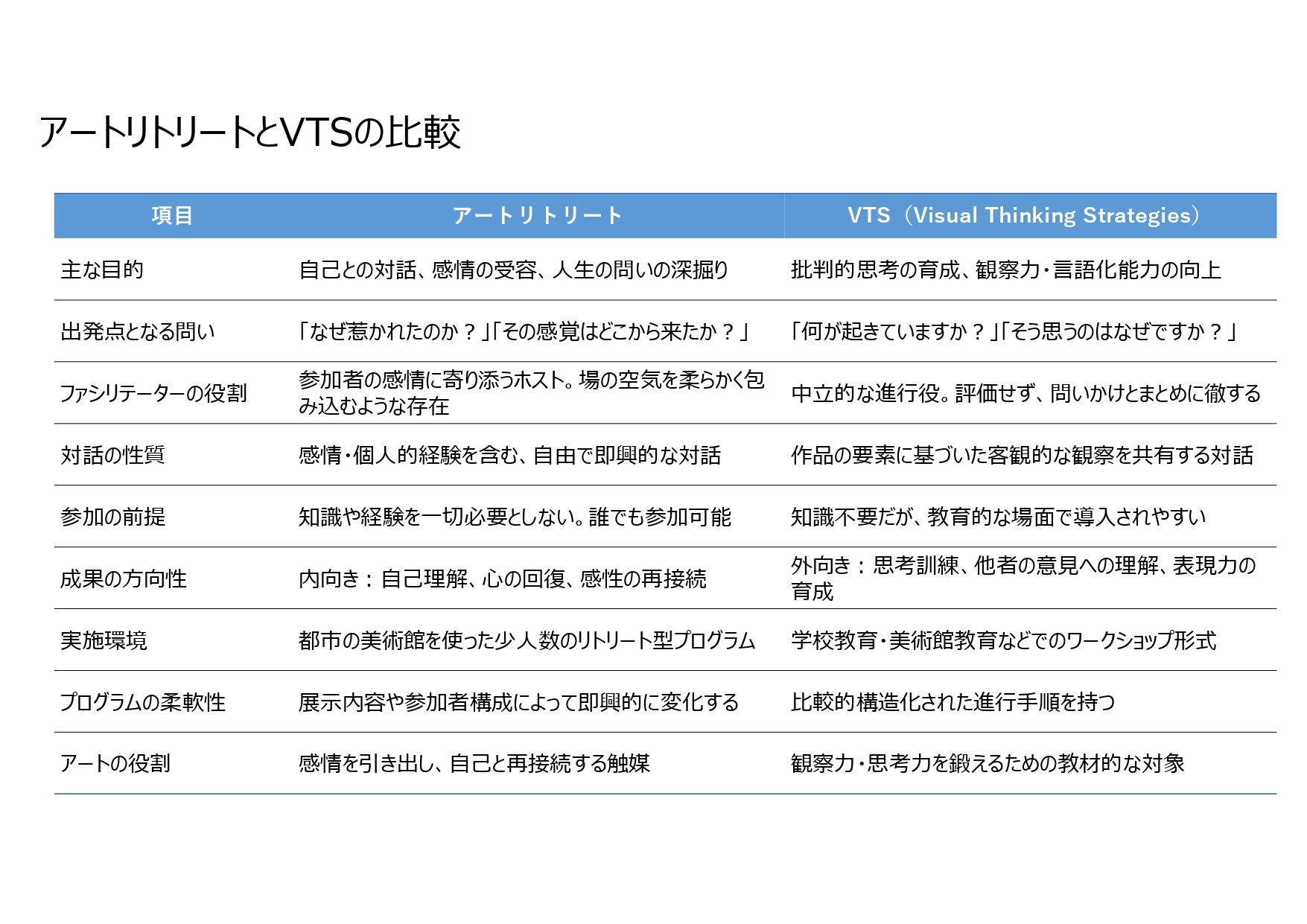

本レポートでは、他のリトリート活動との比較ではなく、対話型鑑賞の代表的手法であるVTS(Visual Thinking Strategies、以下VTS)*7との比較を通して、アートリトリートの特質を明らかにする。なぜなら、両者は知識を前提とせず、対話を通じて鑑賞体験を深めるという点で共通性を持ちながらも、その目的、方法論、ファシリテーターの役割において本質的な違いが見られるからである。このように、似た形式をとる実践を対照的に見ることで、アートリトリートの独自性をより鮮明に浮かび上がらせることができる。

両者は、知識の有無を問わず対話を軸にする点では共通するが、目的と方法論、ファシリテーターの役割に大きな違いがある。VTSは中立的な問いかけ、例えば「何が起きていますか?」「そう思う根拠は?」など、思考訓練を促す構造となっており、ファシリテーターは進行を整える「ガイド役」に徹する。一方、アートリトリートのファシリテーター(なみちゃん)は、参加者の感情や個人的体験に寄り添いながらホスト役の役割を果たす。問いかけも定型的ではなく、「その感覚は生活の何とつながっていますか?」など、内面へのアクセスを促すものとなっている。

この役割の違いは、活動のアウトプットにも反映される。VTSのゴールが「作品の多角的な解釈」や「思考力の向上」といった外向きの成果であるのに対し、アートリトリートのゴールは「自己の感情の受容」や「個人的な人生の問いへの気づき」といった内向きの変容にある。VTSがアートを「思考を鍛えるための教材」として用いるのに対し、アートリトリートはアートを「自己と再接続するための触媒」として用いる。この「内省への特化」こそが、アートリトリートを他の対話型鑑賞と一線を画す特質であり、価値を確立している[図8]。

4. 今後の展望

アートリトリートは、美術を専門的に解釈するのではなく、個々の感性から出発して自分にとっての意味を見出す対話型の体験であり、自律的な鑑賞を促す実践である。このようなアプローチは、近年多くの美術館や教育機関でも重視されており、「誰かの解釈に従う鑑賞」から「自ら感じ、語る鑑賞」へという転換が進みつつある。

東京都美術館と東京藝術大学が連携する「とびらプロジェクト」*8では、市民がアート・コミュニケーターとして活動し、来館者との対話を通じて主体的な鑑賞体験を支援している。この活動は、アートを通して他者の感じ方に耳を傾け、自分の感じ方を大切にする態度を養うことを目的としており、参加者の多くが、アートとの向き合い方だけでなく、日常の人間関係にも変化を感じたと報告している*9。

金沢21世紀美術館では、学校連携プログラムの一環として対話型鑑賞が導入されており*10、児童・生徒が自分の感想を言語化し、他者の感覚に触れる中で、自己表現力や共感力を高めていく事例が見られる。教員からは、「子どもたちが他人の意見を否定せず、柔軟に受け止められるようになった」「クラス内の対話の質が変わった」といった声も上がっている*11。

このように、アートを起点にした感性の共有と対話の場は、教育にとどまらず、福祉や人材育成にも応用可能である。

5. むすびに

アートリトリートは、美術館という既存の文化資産を再編集し、「異日常」の内省空間として活用することで、自己との対話の機会を提供している。これは単なる癒しの体験ではなく、持続可能なウェルビーイング実践として、都市型リトリートという新たな枠組みを提示するものである。

また、知識や背景を問わず誰もが参加できる対話の場としての設計は、文化施設の機能を拡張し、人々の共感やつながりを育む場として評価できる。その仕組みには、空間や体験を丁寧に編み直す新しいデザインの思想がある。教育や福祉、文化政策など多領域への応用に期待したい。

参考文献

【註】

*1:参考文献[1]より

*2:窪田菜美(くぼたなみ)A-Wクリエーション・ラボ

慶應義塾大学法学部政治学科卒業。グロービス経営大学院経営研究科修了(MBA)米国CTI認定CPCC

銀行員、戦略/DXコンサルタント、組織人事コンサルタントとしての経験を経て、2025年からフリーランスとなる。

のべ100人以上が参加している、美術館でのアート鑑賞を入り口とした内観プログラム「アートリトリート」の企画運営やライフコーチ/メンターとしてビジネスパーソンに「聴かれる体験」を届けるなど、アートとビジネスの間で日々活動している。

*3:参考文献[2]より

*4:窪田菜美氏 インタビュー(2025年4月20日、2025年6月14日)、および参考文献[2]より

*5:文化庁『文化に関する世論調査報告書(令和6年度調査)』

この1年間で外出を伴う美術の鑑賞をしたことがある人は13.9%であり、約8割強(86.1%)が年に一度も美術館を訪れていない調査結果となっている。

*6:参考文献[3]より

教育学における構成主義的アプローチ:知識や意味は学習者自身が構成するものであり、学びは「教えられる」ものではなく、学習者が自らの経験や他者との相互作用を通じて構築するプロセスである、という立場に基づくアプローチ。

*7:参考文献[4]より

VTS(Visual Thinking Strategies)

ニューヨーク近代美術館の教育者により開発された鑑賞教育プログラムであり、作品観察力や批判的思考、他者の意見を聴く力の育成を目的とする。

*8:参考文献[5]より

とびらプロジェクト:東京都美術館と東京藝術大学が連携し、市民がアート・コミュニケーターとして活動する鑑賞支援プロジェクト。

*9:参考文献[6]より

*10:参考文献[7]より

地域の小中学校と連携し、児童・生徒が現代美術に触れ、多様な価値観や表現に出会うことを目的とした教育普及活動を行っている。単なる作品解説ではなく、対話や体験を重視し、子どもたちが自分の言葉で感じたことを表現し、他者と意見を交換しながら美術の多様な楽しみ方を学ぶことが特徴である。

*11:参考文献[8]、[9]より

◆参考文献

[1]健康経営研究所 https://kenkokeieiken.jp/ (2025年7月21日閲覧)

[2]窪田氏Webサイト

https://note.com/nami_8rr_wave/n/nb7a4cca017e5(2025年7月21日閲覧)

https://note.com/nami_8rr_wave/n/n86f8899c8be3(2025年7月21日閲覧)

https://note.com/nami_8rr_wave/n/nb05304c0f9c4(2025年7月21日閲覧)

https://note.com/nami_8rr_wave/n/n3041f5f37004(2025年7月21日閲覧)

[3]佐藤学『学びの共同体の創造: 探究と協同へ』小学館、2021年

[4]VTSジャパン実行委員会 https://vtsj.acop.jp/index.html (2025年7月21日閲覧)

[5]とびらプロジェクトhttps://tobira-project.info/ (2025年7月21日閲覧)

[6]稲庭彩和子、伊藤達矢、とびらプロジェクト編『美術館と大学と市民がつくるソーシャルデザインプロジェクト』青幻舎、2018年

[7]金沢21世紀美術館 https://www.kanazawa21.jp/(2025年7月21日閲覧)

[8]矢野佑輔・吉備久美子(金沢 21世紀美術館) 『ミュージアム・クルーズ 記録集2024』金沢 21世紀美術館、2025年

[9]縣拓充、神野真吾『美術館 での 鑑賞教育 プログラムが 児童 にもたらす 学習効果』美術教育学(美術科教育学会誌)、第 42 号(2021 年 3 月)

[10]川添善行、早川克美編『私たちのデザイン3 空間にこめられた意思をたどる』(芸術教養シリーズ19)、藝術学舎、2014年