東京芸術大学の新旧奏楽堂にみる音響空間のデザインと、音楽史上の演奏形態の変遷を考察する

1.新旧奏楽堂の基本データ

旧奏楽堂

東京芸術大学音楽学部の前身、東京音楽学校の施設として明治23年に建築された。

日本における音楽教育の中心的な役割を担ってきた音楽ホールである。

ここでは、かつて瀧廉太郎がピアノを弾き、山田耕筰が歌曲を歌い、三浦環が日本人による初

のオペラ公演でデビューを飾ったという歴史を刻んでいる。また、石井の師である安生 健氏

が芸大楽理科在学中に、奏楽堂史上はじめてリュート・ギターの生演奏を行ったことも記録に

とどめておきたい。

建築概要

ホール中央部天井をヴォールト状にし、壁面・床下に藁・大鋸屑を詰めた層を設けるなど音響

と遮音への配慮がなされている。

設計 - 山口半六、久留正道

竣工 - 1890年(明治23年)5月

構造 - 木造、地上2階建て、桟瓦葺 延床面積 1,851.39m

音響設計 - 上原六四郎

所在地 - 〒110-0007 東京都台東区上野公園8番43号

新奏楽堂

東京芸術大学音楽部構内にあった旧奏楽堂の跡地に建設された。(1998年竣工)

新奏楽堂の最大の特徴は、天井の高さを変えることができることで、あらゆるジャンルの音楽

に対応できる音楽空間を提供していることにある。

ホールは1140席のシューボックスタイプで天井の高さは、最大15mまで上げることができる。

オペラ上演のためのオーケストラピットを備え、舞台奥中央にはガルニエ製のパイプオルガン

がその圧倒的な存在感を示している。

所在地 〒110-8714

東京都台東区上野公園12-8 東京芸術大学構内

建築面積 2,169.82平方メートル

延べ面積 6,539.83平方メートル

最高高さ 27.00メートル

軒高 24.50メートル

構造 鉄骨鉄筋コンクリート造、一部鉄筋コンクリート

外装仕上 レンガ積み、一部コンクリート打ち放しフッ素樹脂塗装

ホール内装仕上 床:フローリング

壁:準不燃木製パネル

天井:GRC板 厚30mm

階数 地下2階・地上5階

2.積極的に評価する点。

旧奏楽堂は音楽学校(芸大)の校舎に付属して建てられ、芸大で学ぶ学生たちがステージに立

ち、日頃の研究・鍛錬の成果を発表する場として、また優秀な人材を育てる実践の場として大

いに役立った。

また、わが国最初の洋風音楽ホールであり、ステージと客席の配置(席数は310で、現在の小ホ

ールの規模である)は、初期のコンサートホールの形態を有している。また、明治時代の音楽

文化遺産としての価値も大きいと考える。

一方、新奏楽堂は席数1,100席(1階956席、バルコニー席144席)と、オーケストラをはじめ

オペラの上演にも対応できる設備を有している。

ただ、室内楽など音量の少ない楽器には大きすぎるように感じる。考えられる機能を全て備え

たかのようなホールであるが、どれだけ活用出来るかは今後の課題 となるだろう。

3.西洋音楽史における演奏空間の形状の推移

演奏という行為とそれを行う場所(空間)が認識されるのを教会における讃美歌を起源と考え

ると、教会で賛美歌を歌うという形態は原始キリスト教の典礼に組み込まれていたので、紀元

70年頃まで遡ることになる。

3世紀ごろにはローマ典礼で用いられた「アレルヤ」を繰り返し唱えるアレル朗誦がみられ

る。後に9世紀から10世紀にかけて、西欧から中欧のフランク人の居住地域で発展し伝承され

てきた讃美歌を教皇グレゴリウス1世が編纂したものとして「グレゴリオ聖歌」が成立し、広

く伝承されてきたが、現在ではカロリング朝にローマとガリアの聖歌を統合したものと考えら

れている。この時代の演奏空間は教会が主であった。

ヘンリー8世(イングランド王1491年-1547年)の時代には王室、宮廷の女性たちにヴァージナ

ル(小型チェンバロ)が好まれていたこともあって、演奏の場は王宮の広間でも行われるように

多様化していった。

16世紀末、フィレンツェの貴族階級でオペラが人気となった。当初はギリシャ神話を題材に

したストーリー重視で、ヴィオラ・ダ・ガンバ(添付資料参照)など小編成の楽器で伴奏され、

宮廷のホールなどで上演されていた。その後オーケストラの伴奏で歌うようになり、現在のよ

うなオペラハウスが登場するのは1700年代である。サン・カルロ劇場(ナポリ1737年)、やス

カラ座(ミラノ1776年)など。

ジャン=パティスト・リュリ(1632-1687年)はルイ14世の宮廷楽長としてフランス貴族社会で

権勢をふるった。リュリは新しい楽器をオーケストラに採用するなど、画期的な改革をした。

また指揮者が高い舞台の上に立ち、中央に演壇、その後ろに半円形の観客席を設けるという演

奏形態を確立した。リュリのオーケストラは宮廷オーケストラやオペラオーケストラの原型に

なったのである。

フリードリヒ二世(プロイセン王1712-1786年)はフルートを嗜み、J・S・バッハ(1685-1750

年)の次男C・P・E・バッハが1740年から1767年までチェンバロ奏者として仕えた。

この時代は宮廷でのコンサート、教会、コンサートホールが演奏の場であった。

ここでハイドンを例にとって、演奏とコンサートホールの関わりと、その進化を考察してみ

ようと思う。

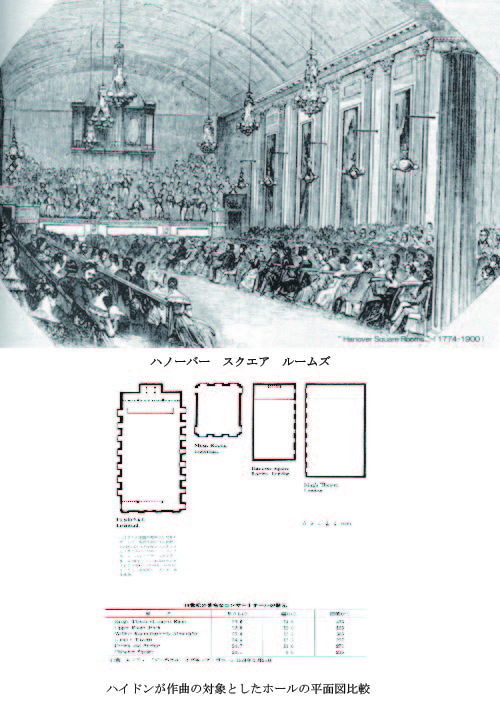

1793年ハイドンはハノーヴァー・スクエア・ルームズ(英、24.1m×9.8m、ヴォールト天井

で高さは 6.7~8.5m)でのコンサートのために弦楽四重奏曲を書いた。

室内ではなく作曲の書法をコンサートホールに合わせていることが伺われる。

1794年2月25日付けのジェネラル・イブニング・ポストの記事には窓の位置や、ステージの形

状に加え、235㎡(客席はおよそ180㎡)に定員800人で大変な混みようであったと記されてい

る。

ハイドンが作曲した交響曲のうち、1791年から92年にかけてのシーズンでは35人編成。翌シ

ーズンにはクラリネットが加わって37人となっている。

その他以下のホールで演奏している。

アルマック・ウィリスルーム(25m×12.2m,305㎡)、

王冠といかり(居酒屋24.7m × 11.0m、271㎡ )、

エステルハーザ・ミュージックルーム(15,5m×10,3m,159㎡)

キングス・シアター(29.6m×14.6m、433㎡)

オーケストラの編成も55人から59人と演奏するホールの大きさと音響特性に合わせて発展さ

せているところが特筆される。

18世紀ヨーロッパでは、公のコンサートに出かけるという習慣はなく、上流階級の人々は愛

好家の私邸や貴族の宮廷で開かれるプライベートな音楽会に出かける程度であり、

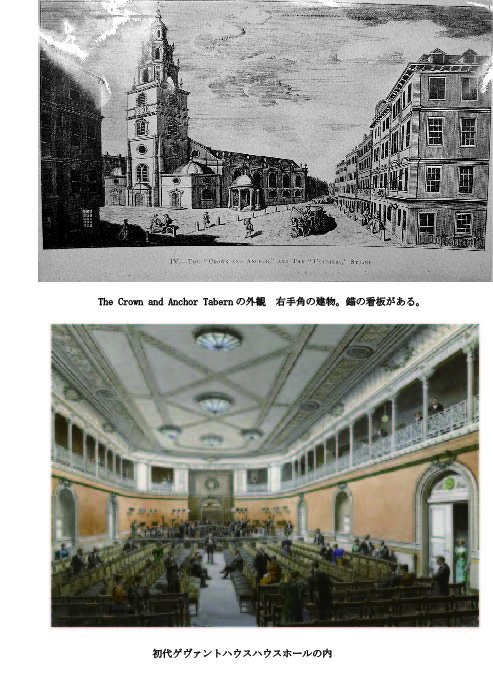

一般市民は「居酒屋」のような場所で行われる小さな演奏会に、チャージを払って聴いていた

のである。そこでは音響的な配慮は及ぶべきもなかった。

宮廷での音楽施設に贅をつくしたのは、ハイドンのパトロン、エステルハージ家であった。

ハイドンは1761年にエステルハージ宮殿の宮廷音楽士として赴き25年あまりを過ごした。宮

殿内に設けられたコンサートホール(ハイドン・ザール、14.7m×38m、高さ12.4m)では、ハイ

ドンは石の床に木の床を張るよう指示し、低音の残響を抑える工夫をしたり、狭い壁側からの

強い反射音も考慮に入れて作曲されている。

このようにホールの大きさや音響特性が作曲に反映され、演奏に合わせてホールの大きさと形

状も工夫されるようになっていった。

1781年ライプチッヒにゲヴァントハウス(織物会館)が、歴史上はじめて市民のための音楽ホ

ールとして建設され、現在のオーケストラスタイルが確立した。

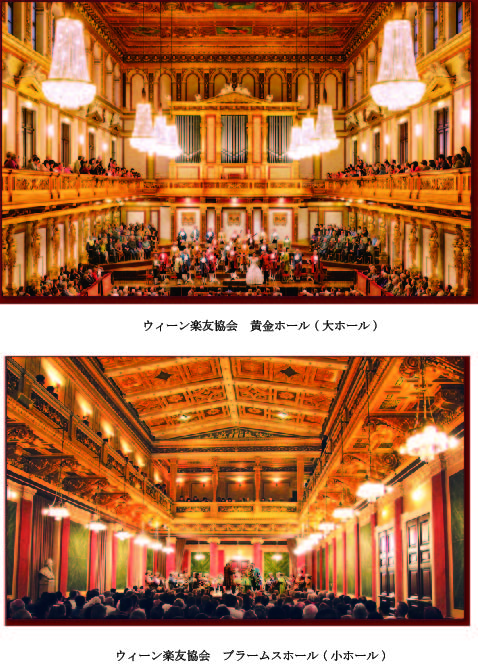

ウィーンでは1831年にウィーン楽友協会が建てられ、シューボックス型で板張りの床、格子

天井、バルコンなどを備え理想的な音響を得ている。

4.今後の展望とまとめ

旧奏楽堂はわが国最初の洋風音楽ホールであることと、明治の音楽文化遺産を現代に伝えて

いることに価値があると考える。

一方、新奏楽堂は最新の建築技術を駆使して、オーケストラからオペラに至るあらゆる音楽

パフォーマンスの要求に応える機能を有している。ただその機能性が優先するが故に、演奏者

と観客が孤立している感がある。

ヨーロッパでのコンサートホールは、その成立の歴史に見るように作曲者と演奏者、聴衆が

理想の空間を求めて作り上げてきた。

新旧奏楽堂は、わが国のコンサートホールの歴史の推移を見せながら、いかに作曲者と演奏者

と観客が三位一となって音響空間をデザインするかの理想を実現することに期待したい。

-

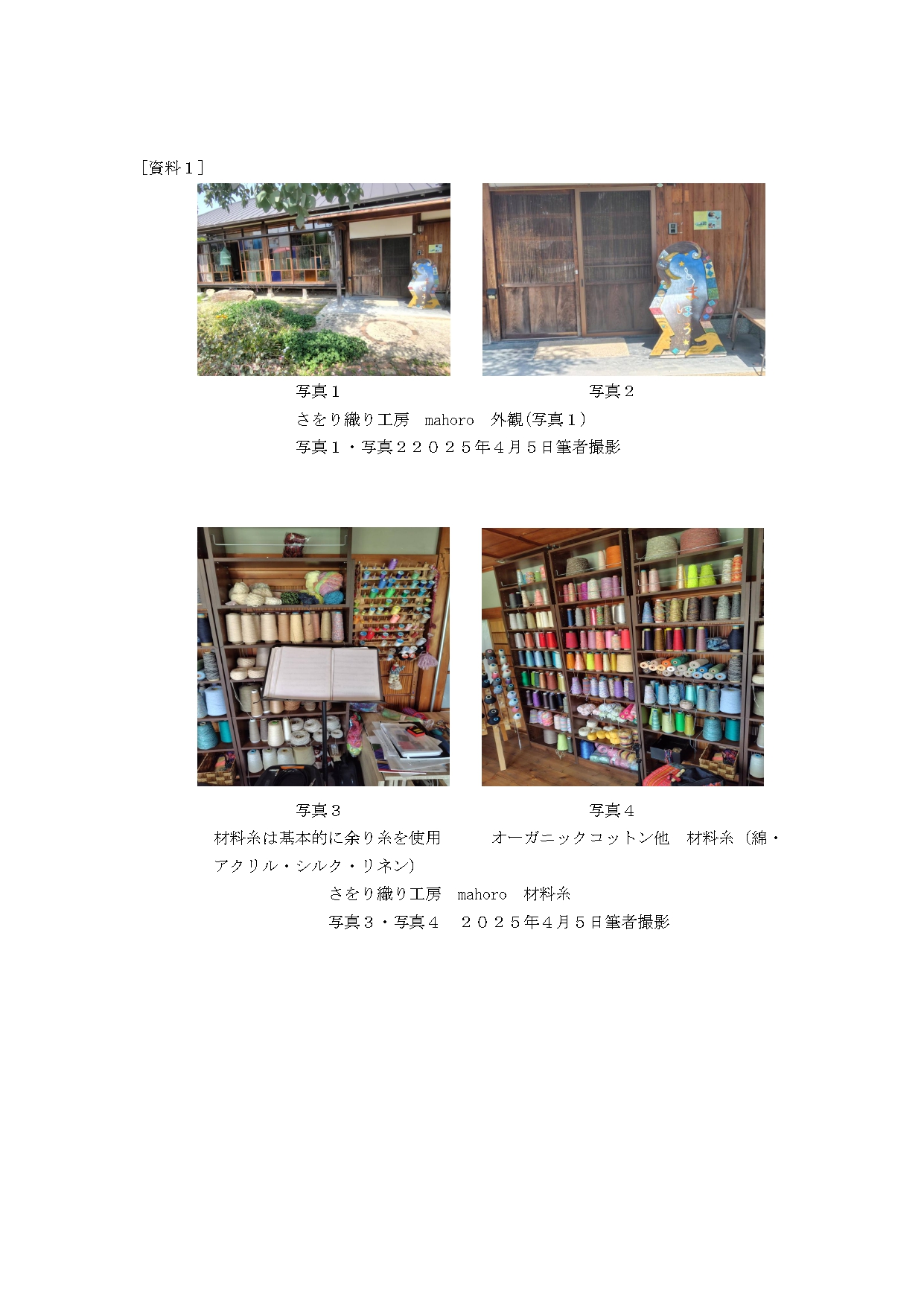

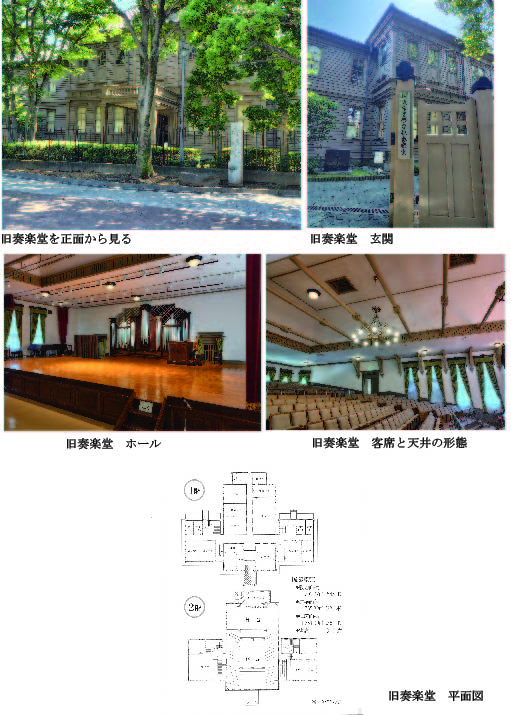

添付資料1 旧奏楽堂外観と内部ホール。および平面図

添付資料1 旧奏楽堂外観と内部ホール。および平面図

2025年6月17日 筆者撮影 -

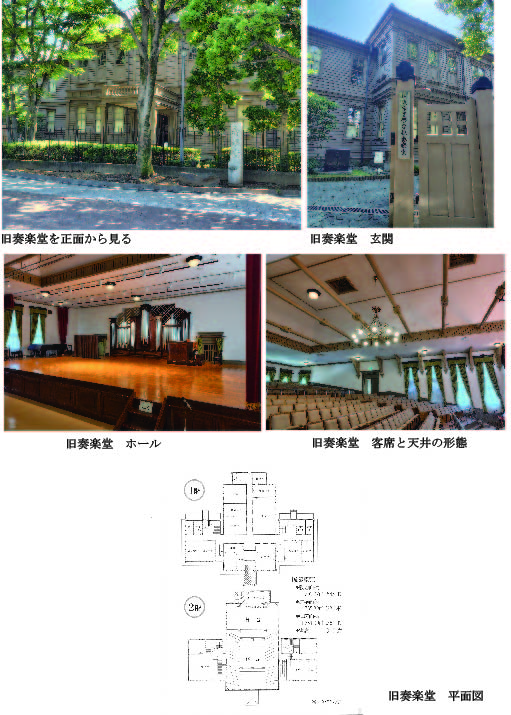

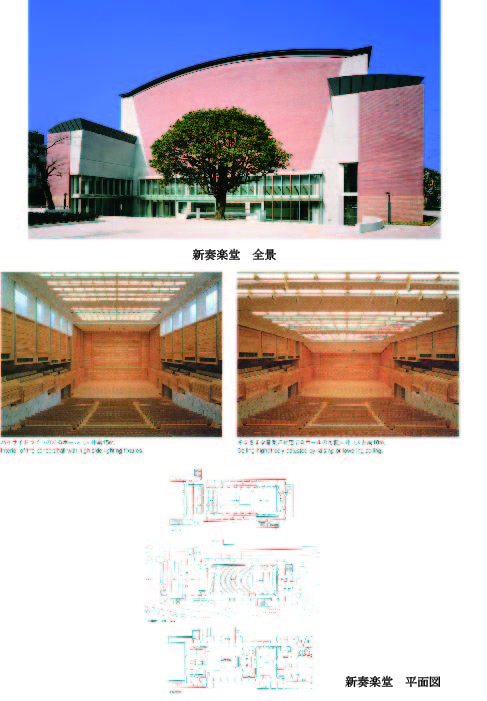

添付資料2 新奏楽堂外観と内部ホール・2形態。および平面図

添付資料2 新奏楽堂外観と内部ホール・2形態。および平面図

新奏楽堂・正面 大林組実績資料より転載 https://www.obayashi.co.jp/works/detail/work_136.html 新奏楽堂・ホール 日本建築業連合会・建築資料より転載 https://www.nikkenren.com/kenchiku/pdf/634/0634.pdf -

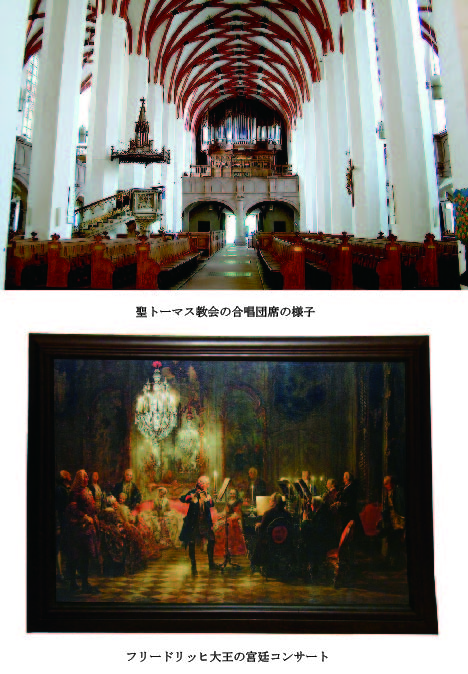

添付資料3 聖トーマス教会で合唱が行われる際の様子。 教会でのコンサートの形態例。

添付資料3 聖トーマス教会で合唱が行われる際の様子。 教会でのコンサートの形態例。

フリードリッヒ二世の宮廷でのコンサートの様子。

聖トーマス教会の礼拝堂と合唱団席 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%82%B9%E6%95%99%E4%BC%9A%E5%B0%91%E5%B9%B4%E5%90%88%E5%94%B1%E5%9B%A3#/media/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Thomaskirche_Interior.jpg 差し替え分。 フリードリッヒ二世 宮廷でのコンサートの様子 wikipediaより https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%922%E4%B8%96_(%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%82%BB%E3%83%B3%E7%8E%8B)#/media/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Adolph_Menzel_-_Fl%C3%B6tenkonzert_Friedrichs_des_Gro%C3%9Fen_in_Sanssouci_-_Google_Art_Project.jpg -

添付資料4 ハノーヴァ・スクエア・ホームズの内部の様子と、ハイドンが使用したコンサートホールの形態の推移。

添付資料4 ハノーヴァ・スクエア・ホームズの内部の様子と、ハイドンが使用したコンサートホールの形態の推移。

マイケル・フォーサイス 著「音楽のための建築」 P.32.33より転載 -

添付資料5 オペラ上演を代表するホール。サン・カルロ劇場とスカラ座の内部。

添付資料5 オペラ上演を代表するホール。サン・カルロ劇場とスカラ座の内部。

サン・カルロ劇場 公式サイト https://www.teatrosancarlo.it/ より転載。 スカラ座 wikipedia より転載。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%A9%E5%BA%A7#/media/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Teatro_alla_Scala_interior_Milan.jpg Wolfgang Moroder 撮影 -

添付資料6 「王冠といかり」は居酒屋で催されたコンサートの代表。

添付資料6 「王冠といかり」は居酒屋で催されたコンサートの代表。

ゲヴァントハウスはもと織物倉庫だったものをコンサートホールに改修した。音楽愛好家と市民の情熱がうかがわれ

る。

王冠といかり Wikipediaより https://en.wikipedia.org/wiki/Crown_and_Anchor,_Strand 転載。 初代ゲヴァントハウス コンサートホール マイケル・フォーサイス著「音楽のための建築」より図3 https://research.piano.or.jp/series/paris_chopin2019/2020/06/7_-2.html -

添付資料7 楽友協会の黄金ホール(大ホール)とブラームスホール(小ホール)は、コンサートホールの理想形と言われている。

添付資料7 楽友協会の黄金ホール(大ホール)とブラームスホール(小ホール)は、コンサートホールの理想形と言われている。

楽友協会 Wiener Mozart Konzertサイトより転載。 https://www.mozart.co.at/musikverein-jp.php

参考文献

宮本直美 著 『コンサートという文化装置』 岩波書店 2016年

マイケル・フォーサイス Michael・Forsyth 「Buildings for Music」(音楽のための建築)/1985年

長友宗重・別宮貞徳 共訳 / 鹿島出版会刊行 1990年

Frederic Dorian著 The History of Music in Performance

W・W・Norton &Company・INC Publishers 1971年

加藤浩子 文、若月伸一 写真 バッハへの旅 東京書籍 2000年

〈参照ウェブサイト〉

演奏会のもう一つの主役~コンサートホールの歴史と変遷

https://edyclassic.com/1186/

最終閲覧日2025年6月20日

始まりは、ドイツの革新的な管弦楽団。現代の演奏会につながるクラシック音楽の変遷と、その楽しみ方

https://tsuki-mado.jp/129/

最終閲覧日2025年7月1日

岩崎将史・音楽と思考の雑記ブログ~オペラ誕生とオペラハウス誕生の歴史

https://masafumiiwasaki.com/blog/about-opera-house-history/

最終閲覧後2025年7月10日