アートパラ深川おしゃべりな芸術祭 ー 対話を通じて共生を目指す市民芸術祭

はじめに

「アートパラ深川おしゃべりな芸術祭(以下、アートパラ深川)」は、東京都江東区の深川エリア(門前仲町、清澄白河、森下)と豊洲エリアで開催される、障がい者アートを中心とした市民芸術祭である。「共に生きる」という大義を掲げ(1)、対話による相互理解と共生社会の実現を目指す「アートパラ深川」のコミュニケーションデザインを考察し、評価する。

1.歴史的背景と概要

江戸への物流の要として徳川家康によって開拓された深川地区は、様々なヒトとモノが集まる下町として発展した。現在も深川のシンボルとして親しまれる富岡八幡宮(2)では、江戸三大祭のひとつである「深川八幡祭り」が行われ、開催時期が近づくにつれて地元は祭一色となる。

「アートパラ深川」は、深川育ちの発起人が、祭り好きで情に厚い下町の特性を活かした芸術祭として2020年に立ち上げ、2024年に5回目という節目を迎えた。長野パラリンピック(1998年)と同時開催されていた障がい者アート展に衝撃を受けた経験から、「障がい者アートの芸術祭」という構想ありきでのスタートだったという(3)。

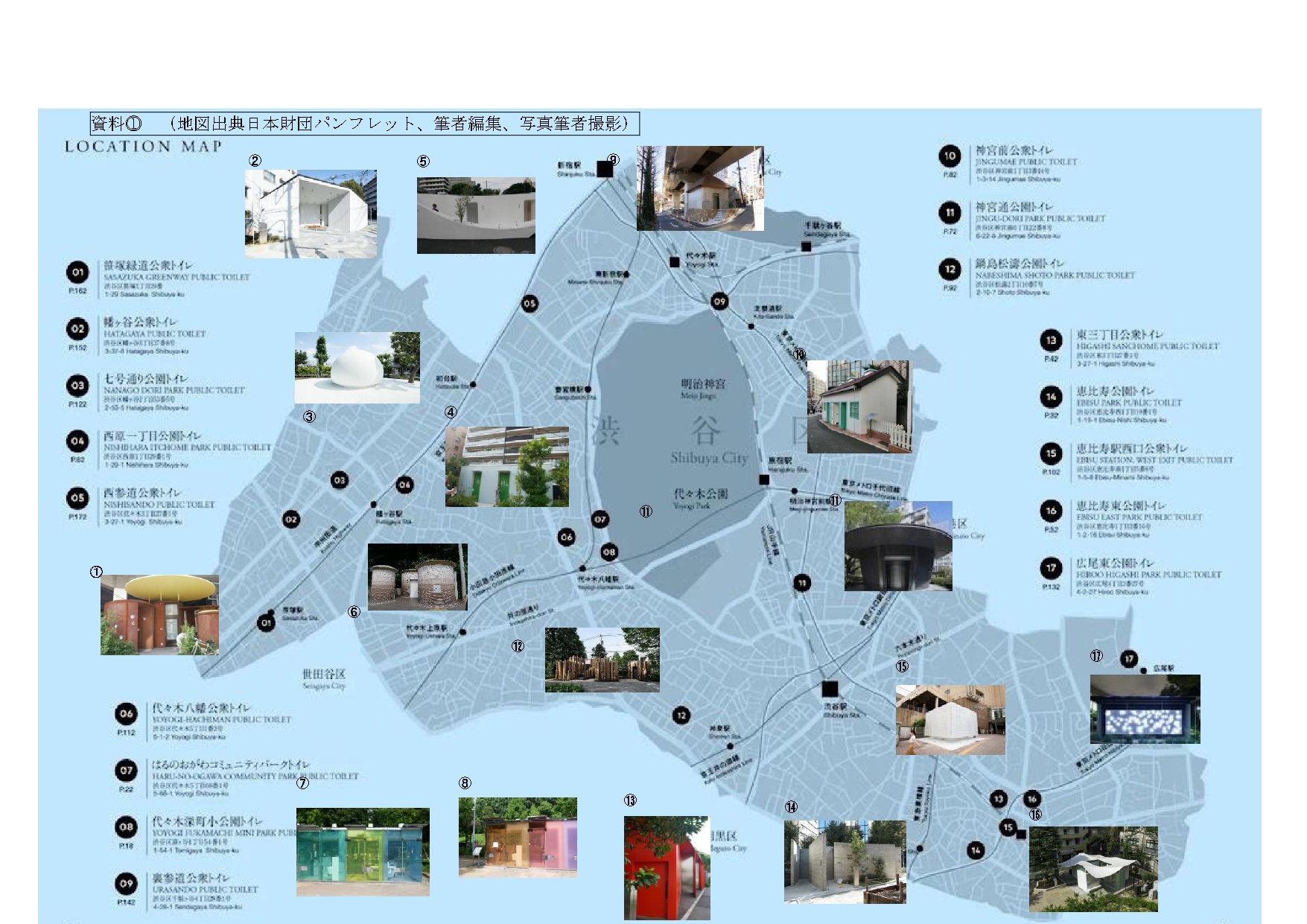

芸術祭の中核となる全国公募展「アートパラ深川大賞」と、入賞アーティストのグループ展「アートパラ・マーケット・フェア」に加え、神社仏閣や商店街、遊歩道などに障がい者アートのレプリカを展示する「街なかアート」、区内の障がい者による「みんなのアート絵馬神輿」など、アートを街に解放する芸術祭として(1)、地域の広範囲で様々な企画を行っている[資料1、2]。

2024年のテーマが、人々の「輪」や「話」の意味を含んだ「わ」であることからも窺えるように(4)、共生社会の実現に向けて、対話によって人と人とが知り合い、つながりを広げることを目指しており、それを促す仕掛けが随所に盛り込まれている。

まだ5年目と歴史は浅いが、多くの著名人や協賛企業のサポートを得ながら(5)、市民ボランティアからなる実行委員会が主催している。

2.評価点

2-1.アートの力の活用

アーティストと鑑賞者が作品を通じて向き合う時、両者は対等なもの同士として同じフィールドに立つ。そのため、アーティストである障がい者たちに対する「社会的弱者」というレッテルは、ここでは自ずと取り除かれる。これはアートを媒体とする大きな意義である。

また、「アートパラ深川おしゃべりな芸術祭」という名称には、「アートの力は人々を引き寄せ、立ち止まった人たちの「対話」を生みだ」す(1)というアートへの信頼と、障がい者アートが持つ、純粋な美術品としての魅力へのリスペクトが込められている。

アートの特性を活かすことで、対等な対話を生み出そうとする試みは評価に値する。

2-2.実効性

2023年より公募展と隔年で開催されている「アートパラ・マーケット・フェア」は、前年の公募展入賞アーティストたちのグループ展であり、作品の販売も行っている。開催期間外にも作品の販売や貸出、協賛企業とのタイアップによる商品化などを継続的にサポートし、作品売上の全額をアーティストに還元している。

発露の場の提供に留まらず、作品の魅力を経済的価値へ転換するサポートをすることは、アーティストのモチベーション向上や経済的自立、社会への参加に寄与するものである。結果として福祉的効果につながっており、実効性に優れている。

また、会場では実行委員が作品説明を行うなど、アーティストと購入希望者の橋渡しをしており、共生社会へとつながる対話も生まれている。

3.他事例との比較

静岡県主催「静岡県障害者芸術祭」を比較事例として取り上げる。

「芸術祭」として複数の企画を行っていること、募集要項に障がいの有無を明記した障がい者アートの公募展が中核であること、障害者アートの文化的魅力の発信と共生社会の実現を目指していること(6)等を共通点と認め、比較事例として採用した。

3-1.地域資源の活用

深川は江戸時代から多くの神社仏閣が集まる地域である(7)。中でも、特に規模の大きい富岡八幡宮、成田山深川不動堂が「アートパラ深川」の中心地となっている。

地域のシンボルであり、地域住民の心の拠り所でもある神社仏閣の積極的な参画は(8)、活動への安心感を醸成するものであり、「静岡県障害者芸術祭」が自治体主催であることで担保している信頼性を、地域資源によって獲得していると言える。

また、「街なかアート」や商店街イベント、KOTOパートナーズ(9)は、地域の生活の場に立ち入るものであり、住民の理解と協力なくしては成り立たない。企画成功の背景には、町内会や、特に古くからの住民同士の「深川八幡祭り」を柱とした強い連帯感や、世話を焼くこと、協力し合うことが当たり前と捉える下町特有の風土とコミュニティがある(10)。地域ですでに確立されたコミュニケーションを芸術祭へと取り込んでいるのである。

3-2.市民ボランティアの力

「静岡県障害者芸術祭」が地方自治体の事業であるのに対し、「アートパラ深川」は地域の市民ボランティア約80名で構成する実行委員会が主催する市民運動である。「アートクルー」と呼ばれるボランティアは開催期間中のみの活動だが、実行委員会の活動は年間通じて行われ、月1回の全体会議や、地域との連携強化、広報誌やSNSによる情報発信、障がい者アーティストのサポートなど、密度の濃い活動が行われている。

明確な組織体制が確立されており[資料3]、これらがすべてボランタリーな活動として運営され、継続していることは高い評価に値する(11)。

「アートクルー」では深川地域在住者が1割程度なのに対し[資料4]、実行委員の大半が深川地域在住者であり(3)、ここでも地域の力の発揮が窺える。

また、伊藤亜沙は「(前略)福祉的な態度だけでは、「与える側」と「受け取る側」という固定された上下関係から出ることができない」と述べており(12)、これは「共生」を目指すにおいて、示唆に富んでいる。盛んに開催される飲み会の様子などからも伝わるように(13)、福祉的な奉仕精神だけでなく、「自分自身が楽しい」ことが実行委員たちの原動力となっていることも、対等な対話を生み出すデザインの一部と言える。

4.展望と課題

障がい者アートの、アートとしての純粋な魅力を伝えようとする時、そこには緩やかな矛盾が生まれる。本来、作品を純粋に鑑賞、または評価する際に、「障がいの有無」はアーティストの個性の一種に過ぎず、ことさら線引きすべきものではないからである。これは、共生社会における多様性の捉え方にもつながる問いである。

実行委員の中には、協力を要請された当初、こうした矛盾に疑問を呈する人もおり(14)、実行委員会においても、「障がい」という背景をどのように扱うかを議論しながら、この問いに向き合い続けているという(3,15)。

本田氏も「本当はそんな区別はしたくない」としながら、障がい者アートの認知が未だ低い現状に鑑み、まずは認知促進が重要だと述べており(3)、現在の「アートパラ深川」は共生に向けた地盤づくりに取り込む途中段階にあると言える。

筆者も、鑑賞時に「障がい」という個性と作品の関係性をどう捉えるべきか葛藤した。今後は、鑑賞者の中に自然と生まれるこうした問いにも向き合い、対話する方法を模索すべきだろう。

一方で、障がい者と健常者が共に楽しみ、対話する場は、すでに小さな共生を実現しているとも捉えられる。それをさらに発展、拡充させるためには、この活動を継続させることが不可欠である。

そこで課題となるのが、ボランタリーな活動ゆえのマンパワー不足である。実行委員の大半が働き盛りの年齢層であり、活動時間は自ずと制限される。また、長期的には高齢化による離脱も懸念されている(16)。

会場でボランティアの方々と会話をすると、障がい者アートへの愛情や、芸術祭を楽しむ熱量が実感として伝わってきた。そうした喜びと意義をいかに地域に伝え、「観る参加」から「支える参加」へのシフトを促進するかが、今後の課題である。

5.まとめ

「アートパラ深川」は、関わるすべての市民が対等に喜びを共有する場であり、新たな「共生地区・深川」を生み出す、コミュニティデザインへの挑戦でもある。その完遂は容易ではないが、問いに対してそれぞれが考え、対話を続けること自体が意義深いものであり、今後の継続を願ってやまない。

「支える参加」も視野に入れながら、一緒に楽しみたいと思う。

参考文献

<取材協力>

「アートパラ深川おしゃべりな芸術祭」2024年実行委員長 本田和恵氏

2024年10月20日に会場で対面、2024年12月27日にオンラインにてヒアリングを行った。

<註釈>

1.「アートパラ深川おしゃべりな芸術祭憲章」より。

障がい者アートの魅力を伝えることの必要性や意義を唱え、「共に生きる」を大義として定めている。

2.寛永4年(1627年)に、当時は永代と呼ばれていた現在地(門前仲町)に創建された。「深川の八幡さま」として、現在も地域住民たちに親しまれている。

3.「アートパラ深川おしゃべりな芸術祭」 2024年実行委員長 本田和恵氏へのヒアリングより。

4.広報誌『ARTPARA MAGAZINE08』より。

5.スペシャルアドバイザーのコシノジュンコ氏をはじめ、審査員に仮屋崎省吾氏、林真理子氏などの著名人を招聘している。また、三井不動産などの大手企業を含む50社以上がパートナー企業として協賛している。立ち上げ時のメンバーに人脈の広い人物がいたことや、CSR活動の一環として、企業が協賛しやすいコンセプトがあったことが著名人や企業の積極参加につながった。

6.第25回静岡県障害者芸術祭 公式HPより。

7.江戸で起こった明暦の大火(1657年)や幕府の都市計画により、多くの神社仏閣が深川へ移転した。

8.富岡八幡宮の宮司が「芸術祭の出発点は富岡八幡宮」と述べるなど、それぞれの神社仏閣が第1回目から積極的に参加、協力している。(広報誌『ARTPARA MAGAZINE02』より)

9.江東区内の店舗や企業を対象とした小口(一口10,000円)の年間協賛。

10.本田氏は、立ち上げ当初から、深川の祭り好きな土地柄と芸術祭との親和性が意識されていたと述べている。また、深川育ちの発起人も「お節介で面倒見の良いこの町の人を愛しています」と述べている(広報誌『ARTPARA MAGAZINE02』より)。情緒的ではあるが、筆者自身も地域住民であることから、こうした風土を実感することが多く、勘案すべき要素であると考える。

11.予算管理等を行う一般社団法人アートパラ深川内の事務局常駐者には、時給が支払われている。

12.伊藤亜沙著『目の見えない人は世界をどう見ているのか』P39

障がい者(本書では視覚障害者)と健常者が、好奇の目を持ってお互いの違いを「面白がる」ことで変化する両者の関係性を、広義の身体論で論じている。

13.広報誌『ARTPARA MAGAZINE08』より。

14.現在の実行委員の中にも、参加を要請された当初は「アートとはそもそも障がいのあるなしに関係ないバリアフリーなもの。なぜ、障がいのある方のアー トと限定するのか(中略)、疑問でした」と述べている人もいる。(広報誌『ARTPARA MAGAZINE02』より)

15.「ポコラート全国公募展vol.2」(2011年12月3日〜12月25日、アーツ千代田3331)では、募集要項に障がいの有無は明記せず、「障がいのある人×ない人×アーティストが相互に影響し合い、自由な表現の場を作る全国公募展」というサブタイトルで「障がい者アート」を標榜している。障がい者と健常者が相互作用を引き起こす場を創出することで障壁を越えようと試みており、こうした問いは、障がい者アートに関連する展示や公募展に共通のものと言える。

16.地域内での認知度が上がり、商店街などから参加の申し入れがあるが、人手不足のために活動を拡大できないというジレンマがある。今後は、学校連携による生徒・学生ボランティアの参加を促すことを検討している。(本田氏ヒアリングより)

<参考文献・資料>

江東区教育委員会編・発行『江東区の民俗 深川編』2002年

江東の江戸をたずねる会編・発行『江戸江東史料集 第二集 本所・深川・向島・城東』2006年

中村政人編著『アール・ブリュット?アウトサイダー・アート?ポコラート!福祉×表現×美術×魂』3331 Arts Chiyoda、2013年

はたよしこ編著『アウトサイダー・アートの世界−東と西のアール・ブリュット』紀伊國屋書店、2008年

小林瑞恵著『アール・ブリュット 湧き上がる衝動の芸術』大和書房、2020年

東京藝術大学Diversity on the Artsプロジェクト編『ケアとアートの教室』左右社、2022年

庄司洋子他編『自立と福祉−制度・臨床への学術的アプローチ』現代書館、2013年

木原活信著『社会福祉と人権』ミネルヴァ書房、2014年

伊藤亜沙著『目の見えない人は世界をどう見ているのか』光文社、2015年

早川克美著『デザインへのまなざし−豊かに生きるための思考術』藝術学舎、2014年

広報誌『ARTPARA MAGAZINE01』一般社団法人アートパラ深川、2022年4月

広報誌『ARTPARA MAGAZINE02』一般社団法人アートパラ深川、2022年9月

広報誌『ARTPARA MAGAZINE03』一般社団法人アートパラ深川、2023年2月

広報誌『ARTPARA MAGAZINE04』一般社団法人アートパラ深川、2023年7月

広報誌『ARTPARA MAGAZINE05』一般社団法人アートパラ深川、2023年10月

広報誌『ARTPARA MAGAZINE06』一般社団法人アートパラ深川、2024年2月

広報誌『ARTPARA MAGAZINE07』一般社団法人アートパラ深川、2024年7月

広報誌『ARTPARA MAGAZINE08』一般社団法人アートパラ深川、2024年10月

<参考Webサイト>

※いずれのサイトも最終閲覧日は2025年1月26日

・アートパラ深川おしゃべりな芸術祭 公式HP

https://artpara-fukagawa.tokyo/

・一般社団法人アートパラ深川 公式HP

https://artpara.jp/

・アートパラ深川おしゃべりな芸術祭憲章

https://artpara-fukagawa.tokyo/charter/

・アートパラ深川おしゃべりな芸術祭2023開催報告書

https://artpara.jp/wp-content/uploads/2024/04/%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%91%E3%83%A9%E6%B7%B1%E5%B7%9D%E3%81%8A%E3%81%97%E3%82%83%E3%81%B9%E3%82%8A%E3%81%AA%E8%8A%B8%E8%A1%93%E7%A5%AD2023%E9%96%8B%E5%82%AC%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8.pdf

・アートパラ深川おしゃべりな芸術祭2024開催概要

https://artpara.jp/wp-content/uploads/2024/04/%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%91%E3%83%A9%E6%B7%B1%E5%B7%9D%E3%81%8A%E3%81%97%E3%82%83%E3%81%B9%E3%82%8A%E3%81%AA%E8%8A%B8%E8%A1%93%E7%A5%AD2024%E9%96%8B%E5%82%AC%E6%A6%82%E8%A6%81.pdf

・広報誌『ARTPARA MAGAZINE』ダウンロードページ

https://artpara.jp/magazine/

・富岡八幡宮 公式HP

http://www.tomiokahachimangu.or.jp/

・成田山深川不動堂 公式HP

https://www.fukagawafudou.gr.jp/

・深川神明宮 公式HP

https://www.fukagawa-shinmei.com/

・京都市立芸術大学 受賞作品アーカイブ

西森千穂「芸術における障害者の表現-アールブリュット・アウトサイダーアート関連展示を通じて-」

論文主旨

https://www.kcua.ac.jp/%E8%8A%B8%E8%A1%93%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E3%81%AE%E8%A1%A8%E7%8F%BE%EF%BC%8D%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%BB/

・江東区深川江戸資料館 資料館ノート第30号

https://www.kcf.or.jp/cms/files/pdf/original/7968_%E8%B3%87%E6%96%99%E9%A4%A8%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%8830.pdf

・第25回静岡県障害者芸術祭 公式HP

https://findart.jp/syougeisai2023/

・第25回静岡県障害者芸術祭 実施報告書

https://findart.jp/syougeisai2023/syougaisaicms/wp-content/uploads/report.pdf