住宅街にたたずむ茶室「慈緑庵」―多胡夫妻から継承した内露地のランドスケープデザイン―

はじめに

神奈川県大和市の茶室「慈緑庵」(じろくあん)は市中の山居(1)であり、露地(2)は住宅街に囲まれた環境でありながらも世俗の関係性を断っている。千利休(1522~1591)(3)は露地について「浮世の外ノ道」と説いており、神社と同様に神聖な場となっている。露地は森林と同じく「さまざまな種が互いに影響しあい、空間的にも時間的に構造をもって存在しているもの」(4)である。本稿では、慈緑庵で樹木がどのように内露地(以下、露地)を形成し、ランドスケープデザイン(5)を構成しているのかを明らかにして、時間のデザインの評価とともに、文化資産としての価値を報告する。

1 基本データ・ 歴史的背景

1-1基本データ

名称:慈緑庵

所在地:神奈川県大和市中央林間5丁目17-32[図1]

敷地面積:茶室 33.52㎡、露地面積:不明(6)

開設:1994年

管理・運営:(公財)大和市スポーツ・よか・みどり財団

寄贈者:多胡 三代治

1-2 歴史的背景

慈緑庵の寄贈者である多胡三代治(以下、多胡)は妻のキヨと東京で暮らしていたが、病弱なキヨのために緑の多い住環境を求めて1950年に大和市へ転居した。多胡には子供はおらず、長年勤めた朝日生命保険相互会社(旧帝国生命保険株式会社)を定年退職した後は、庭の手入れをしながら清閑に暮らしていた。病弱ながら長生きできたのは緑のおかげだとキヨは考え、緑が開発で消滅する危惧から1990年に上地を市に寄贈した。その際に、敷地内の樹木はそのまま保全する条件をつけた。キヨは翌年亡くなり、「庭園内に茶室と書院を建てたい」とのキヨの遺志を継いだ多胡が、茶室と書院の建築費を市に寄付し慈緑庵が建設された(7)。

2 慈緑庵露地の評価

2-1 慈緑庵 現場の概要

調査年月日・時刻:2024年11月26日(火) 10:30

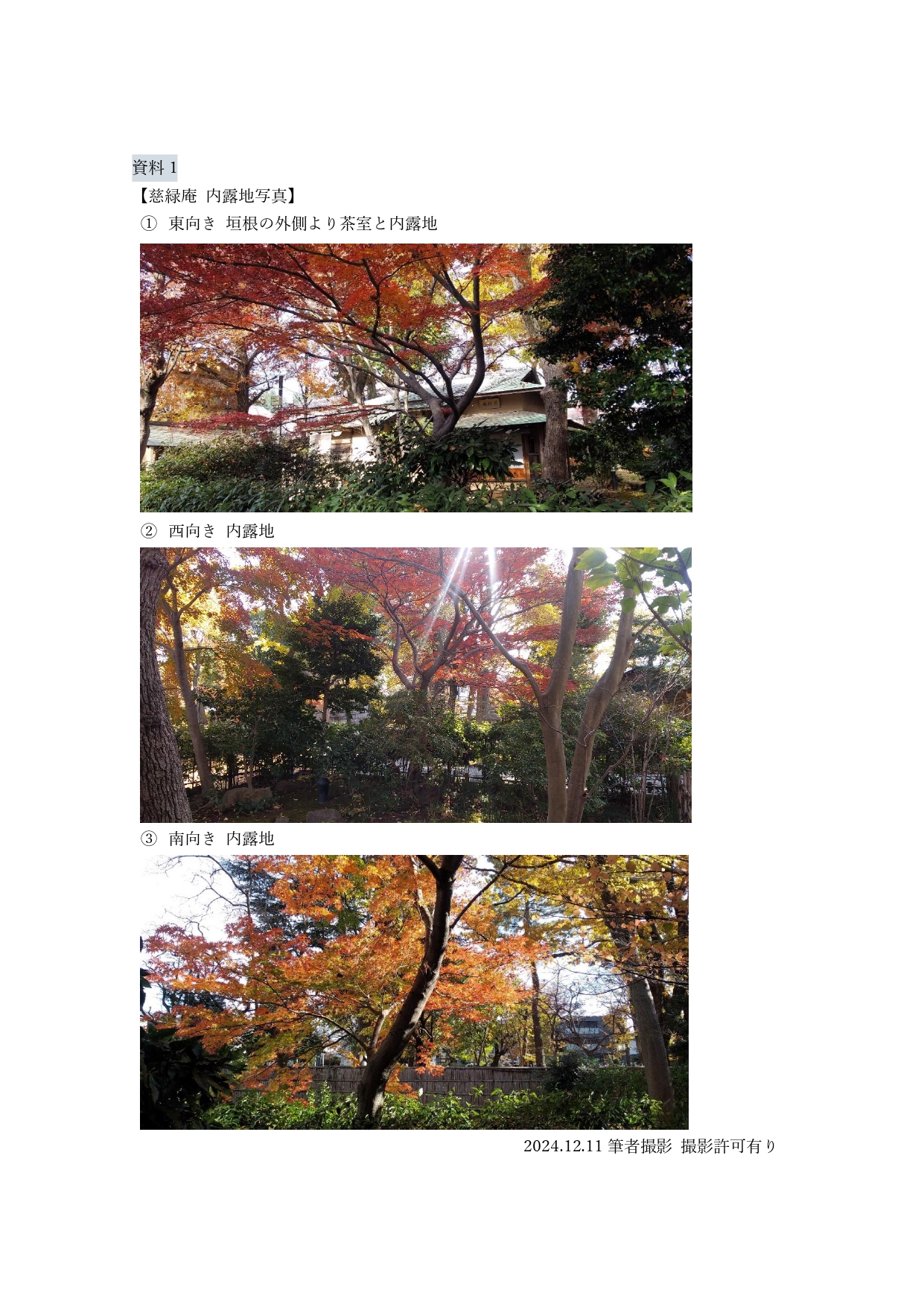

場所: 慈緑庵露地[資料1][図2,3]

斜面方向:西向き

植生断面図:[図4]

内露地拡大図:[図5]

植生断面図からは、 樹冠が広がり晴れていても露地全体はやや暗い空間になっており、バランスよく配置された樹木が高木層から草本層や苔までが一体となり、緑のまとまりが空間と調和・融合していると読み取れる。

内露地拡大図からは、飛石の間隔が約20cm以下で和装でも歩きやすい形状であり、飛石が交互にずれて配置しているため、足取りがゆっくりになる。露地の形状に沿って歩むと、蹲踞を経由し茶室躙り口への動線が成立すると読み取れる。

2-2 ランドスケープデザインの評価

一般的に茶室の露地は限られた面積の中、自然界における緑・土・石・水の全てが含まれる多様性に富んだ空間である。蹲踞は、元々は寺院で口や手を清めるための水場だったが後に茶道にも使われるようになった(8,9)。清めのための水場を露地に設置すると、特別な空間に向かうための神聖な空気を生む役割がある。

慈緑庵は人工的に造った露地でありながらも、一面に苔が茂り自然を身近に捉えられるランドスケープデザインがなされている。露地では土や樹木の固有の香りがわずかに漂っており、絶えず鳥のさえずりが響き、時おり慈緑庵の屋根に木の実の転がる音がする。これは建設当初と変わっておらず(10)、 露地は良好な状態で保存され、四季によって樹木が変化するのも魅力だと考えられる。かつて多胡が条件をつけた、敷地内の樹木をそのまま保全する意図が読みとれるランドスケープデザインとなっており評価できる。乱反射の影響(11)で静寂になる点も、神聖な空間の要因となっている。

2-3 時間のデザインの評価

慈緑庵の露地に一歩入り、千鳥掛けの飛石を歩く過程で時間軸の変化がおきる。直線的な動線よりも時間軸が伸びており、左右に少しずつ移動するとリズムが生まれる(12)。露地では、和敬清寂(13)の精神になる点も見られ、静寂な中に佇むと日常がリセットし、空間に集中没頭して、時間の概念がなくなると考えられる。非日常の露地では、「鑑賞者も作品の一部になっていくというプロセスが、時間のデザインそのものである」(14)の言葉を借りれば、人が露地の一部となり自然と融合していくプロセスが時間のデザインである。時間とともに人と露地の垣根がなくなり、自然との一体化を体感できると考えられる。本来、空間および時間のデザインは異なるデザインでありながらもつながりがあり、双方によって豊かなデザインが成立し、露地にデザインが埋め込まれているのである。露地の面積は不明だが、西向きの垣根の全長が約8mで、コンパクトな面積でありながらそう思わせない時間軸の変化がおきる点が評価できる。

3 茶室「おおすみ山居」露地との比較による特筆点

神奈川県立秦野戸川公園内のおおすみ山居の露地[資料2][図6]は、千利休のわびすきの精神が表れる素朴さがあり、地面には主に砂利が広がっている。露地は低木層や草本層といった低い植栽を主としたシンプルなデザインであり、露地単体ではなく竹柵の外に広がる和風庭園や里山の借景(15)を前提とした空間になっている。聴覚的には、水無川から流れる小川のせせらぎや定間隔で鹿威しの音がするため静寂さはないが、視覚的にも自然との一体感を得られるのが特徴である。あえて露地をシンプルにして引き算によりバランスをとっているランドスケープデザインだと考えられる。

一方、多胡記念公園内の慈緑庵の露地は、共通点としてわびすきの精神がありながらも樹木は多様性に富んでいて、地面はほぼ苔におおわれ、露地単体として独立性の高い点が異なる。聴覚的には、絶えず鳥のさえずりが聞こえ、時間により近隣保育園の園児の賑やかな声が響いている。視覚的には、借景で山々が見えなくても樹木の多様性から自然を身近に捉えられる点が評価できる。慈緑庵は市中の山居として、住宅街の限られた環境での異空間を体験できる場で、豊かなランドスケープデザインが成立し、時間軸が変化するのが特筆点である。

4 今後の展望

優れたランドスケープデザインを有する慈緑庵であるが、茶会以外の利用者が少ないのが現状である(16)。見学は可能だが見学を希望するための手続き(17)や、見学可能な日時が分かりづらい点が課題である。公共性の高い空間とするには、人々が自由に露地に入れる工夫が求められる。今後の課題として、文化的な空間を地域住民の憩いの場(18)として生かされた空間デザインを成立するためには、利活用の範囲を広げる必要があるだろう。

これらの改善案として、大和市の財産を広く人々に周知するには、わかりやすい広報が必要不可欠である。隣接する多胡記念公園は自由に出入りできるが、慈緑庵の露地は事務所で確認する必要があり、躊躇する人もいると推測する。茶室の予約日以外は、多胡記念公園入口やSNSなどで露地まで出入りできる旨を記載すると分かりやすいだろう。子どもにも分かるルール設定をして、たとえば苔の上を歩かない、植栽を持ち帰らないなど案内すると、親子連れの利用者が増えて慈緑庵を次世代に繋げるきっかけになる可能性がある。

歴史的、自然的に多様な価値を有する公共空間である露地は、大和市内の宅地化された環境で、人々にとって心理的、身体的効用に重要な意味をもつと考えられる。たとえば、現代は音に関しては、車の音や電子音など様々な人工的な音に囲まれており、露地は日常生活では得がたい静寂な空間に身をおける貴重な場である。鳥のさえずりなど五感(19)で味わえる自然界の音とともに、デザインされた自然にたたずみ「意味ある特別な時間」(20)を得られると、人々の心の豊かさにつながるのではないだろうか。

5 まとめ

慈緑庵の露地は独自のランドスケープデザインとなっており、他の露地では得られない時間のデザインの体験ができる場となっている。多胡夫妻から継承した露地が大切に保全されていて、唯一無二の存在といえる。下村泰史が「ランドスケープの植物たちや風光は、カレンダーや時計が示すのとは異なる、自然の時間を知覚可能にしてくれます」(21) と説いている通り、露地は四季の変化を体験できる場である。慈緑庵の露地が地域に寄り添った文化的資産として定着するには、人々が愛着をもてるよう露地に関わる機会を増やす枠組みが重要である。地域主体となり、慈緑庵の魅力や活用方法を積極的に発信し、親子連れなどをうまく巻き込んで、より活発に利用されるよう働きかけていく必要があるだろう。

参考文献

註

(1) 町中に居ながらにして山中の風情を楽しむ場所を表す。日常の中に非日常の空間を取り込み、その空間と時間を楽しむ茶の湯の用語である。

茂庵

https://www.mo-an.com/tea/index.html

最終閲覧日 2025.1.21

(2)茶道では千利休が茶庭を露地と呼んだのが始まりである。「三界の火宅を出で露地に坐す」の仏語からとった呼称。山寺や深山の自然を写す心持で、待合や腰掛、雪隠 (せっちん)、蹲踞(つくばい)、飛び石などを設ける。

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 “露地”

https://japan.eb.com/rg/article-13012900

最終閲覧日 2025.1.21

(3)安土桃山時代の茶人。堺の人。名は与四郎。宗易そうえきと号す。侘び茶(わびちゃ)の大成者で、千家流の開祖。茶の湯を武野紹鴎(たけのじょうおう)に学ぶ。草庵風の茶室を完成し、朝鮮の茶碗や日常雑器を茶道具に取り入れ、楽茶碗の制作・指導などをした。織田信長・豊臣秀吉に仕えたが、のち秀吉の命令により自刃する。

コトバンク

https://kotobank.jp/word/千利休-18237

最終閲覧日 2025.1.21

(4)下村泰史『はじめての生態学 森を入り口に』京都造形芸術大学 東北芸術工科大学 出版局 藝術学舎、2019年、p.84

(5)ランドスケープは「風景」「景観」などと訳される。狭義には「眺め」そのもの、あるいはそれを通して捉えられる土地の広がりをさすが、広義には「自然」と「人間」のかかわりの様態であると考えられ、これをデザインする行為、またはその職脳をランドスケープ・デザインという。

コトバンク

https://kotobank.jp/word/らんどすけーぷでざいん-3174889

最終閲覧日 2025.1.21

(6)露地の面積は不明のため、茶室の敷地面積から推測してもらうとの回答。

2024.12.10 慈緑庵へ電話で筆者聴取

基本データは、筆者芸術教養演習2より引用・加筆

(7) 丸井図書編集部編 『かながわ風土記第204~209号 』丸井図書出版 、1994年、p.46

歴史的背景は、筆者芸術教養演習2より引用・加筆

(8)「元々は神社や寺院などで口や手をすすぎ、身を清めるための水を確保するためのものでしたが、後に茶道にも取り入れられたことで、露地の中に置かれるようになりました」。神社と同様に、露地も水は重要な役割がある。自然界の水・緑・土・石との空間の融合が成立する。

無鄰菴 つくばいの手入れ

https://murin-an.jp/fostering-report/20241126-2/

最終閲覧日 2025.1.21

(9)神社の手水舎(てみずや)は、参拝前に手と口を清めるための場所である。由来は神話「黄泉の国」に見られ、『古事記』には、伊邪那岐命(いざなぎのみこと)が死者の国である黄泉の国から帰って来られた際に水に浸かって、禊祓(穢れを祓い、身を清めること)を行ったと記されている。「水に浸かり、穢れを落とす」、この禊祓などを簡略化しものが、手水といわれている。

神社本庁

https://www.jinjahoncho.or.jp/omairi/temizuya/

最終閲覧日 2025.1.21

(10) 丸井図書編集部編 『かながわ風土記第204~209号 』丸井図書出版 、1994年、p.49

(11)「三澤 (1980) は、樹冠全体が多孔質物質のような役割を果たして音を吸音させているということ、また樹冠内で音の乱反射が起こり、音のエネルギーが散乱させられることによって音の減衰が起こるといった考察を行っている」。筆者がフィールドワークを行った際は、露地は樹冠が広がり、人々の声や鳥のさえずり以外に音は聞こえなかった。樹冠内で音の乱反射が起こっていると推測される。

宮城昭博他「森林がもたらす騒音に対する音の物理的減衰効果」、『森林計画学会誌』54巻2号、2021年、p.94

https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010937722.pdf

最終閲覧日 2025.1.21

(12)時間軸を伸ばす動線として、「飛石の配置により動線を折れ曲がらせ、入り口までの距離を延長させながら、人を立ち止まらせて折れ曲がりにすることで、限定された空間の中で時間軸の延長を強化したリズム感の豊富な移動体験を生み出した」。飛石が直線ではなく千鳥掛けの飛石であるため物理的な時間が伸び、蹲踞を経由して躙り口まで向かう過程が、直線的な動線と比較すると時間的にゆとりがあると考えられる。

李路陽他「京都における茶庭の飛石動線の形態及び構成に関する研究」2023年、pp.5-6

https://www.awaji.ac.jp/wp-content/uploads/2023/07/7f268069fe71a00a7d30fda009de7b7f.pdf

最終閲覧日 2025.1.21

(13)「茶道の精神を表わす禅語。和と敬は主客の心得を、清と寂とは茶庭、茶室、茶器などに関する心得をいう。(中略)千利休が茶道の根本精神とした」。露地入りでの心得や所作は儀式の時間となり、時間のデザインが埋め込まれている。

コトバンク

https://kotobank.jp/word/和敬清寂-154004

最終閲覧日 2025.1.21

(14)鑑賞者と露地が対峙するところから始まり、時間とともに鑑賞者が自然の一部になっていくといえる。

中西昭一・ 早川克美編『時間のデザインー経験に埋め込まれた構造を読み解く』京都造形芸術大学 東北芸術工科大学 出版局 藝術学舎、2014年、p.188

(15)造園技法の一つ。庭園外の山や樹木などの風景を、庭を形成する背景として取り入れたもの。

コトバンク

https://kotobank.jp/word/借景-525428

最終閲覧日 2025.1.21

(16)慈緑庵(多胡記念公園)の施設利用状況は、全体0.5%、男性0.0%、女性0.9%である。利用状況の年代別には、40代1.0%、70代0.9%、80代以上2.2%であり、現役世代および子育て世代の利用も含め少ないといえる。

文化芸術に関する市民アンケート 調査回答まとめ、大和市、2023年、pp.13-14

https://www.city.yamato.lg.jp/material/files/group/46/R5-3.pdf

最終閲覧日 2025.1.21

(17)慈緑庵の事務所では、使用日3日前まで茶室の予約を受けているため、予約締切日以降に電話で要問い合わせ。当日空きがあれば直接事務所で確認のうえ、見学可能。

(18)「自然と調和したデザインは、地域住民の憩いの場となり、ストレス軽減やリフレッシュ、集中力の向上など、精神的な健康をサポートします」。露地の利活用は、人々の精神的安定を図る、自然との対話が生まれる、日常生活をリセットできるなど多くの人々の心の拠りどころになるといえる。

TONON

https://tonon.jp/landscape-design/

最終閲覧日 2025.1.21

(19)「人は五感を研ぎ澄ませて生きている。(中略)『味わう』『嗅ぐ』『触れる』ことによって自然についての理解を深め、脳に蓄積された知恵を統合して、それをもとに第六感を働かせることが、創造するために重要である」。露地も自然についての理解を深める空間であり、五感が鋭敏になるため重要だと考えられる。

尾池和夫『瓜生山歳時記』京都芸術大学 東北芸術工科大学出版局 藝術学舎、2023年、pp.76-77

(20)「すばらしいアートとは、鑑賞者の『鑑賞時間』を『意味ある特別な時間』に変えてくれる、仕立ててくれるような存在です。この意味で、良質なアート作品は、私たちに、鑑賞者としての自分の存在を超える時間を提供してくれる存在なのかもしれません」。露地は、鑑賞するだけでなく、人々にとって意味ある特別な時間を与えてくれる空間であり、時間のデザインが埋め込まれているといえる。

中西昭一・ 早川克美編『時間のデザインー経験に埋め込まれた構造を読み解く』京都造形芸術大学 東北芸術工科大学 出版局 藝術学舎、2014年、p.156

(21)「ランドスケープデザインは、もともと独特な時間的性質をもつものでした。建築や土木と異なり、竣工以降もその空間は育っていきます。ランドスケープの植物たちや風光は、カレンダーや時計が示すのとは異なる、自然の時間を知覚可能にしてくれます」。

稲田 多喜夫他編『ランドスケープを構想する』Kindle版、京都造形芸術大学 東北芸術工科大学 出版局 藝術学舎、2024年、p.249

参考文献

尼川大録・長田武正『検索入門 樹木①』保育者、1998年(初版 1988年)

尼川大録・長田武正『検索入門 樹木②』保育者、1999年(初版 1988年)

川添 善行著・早川 克美編『空間にこめられた意思をたどる』京都造形芸術大学 東北芸術工科大学 出版局 藝術学舎、2014年、p.94

根岸照彦『自慢できる茶室をつくるために』淡交社、2006年(初版 1986年)、pp.52-55、pp.58-61、pp.63-65、p.70

野村 朋弘『日本文化の源流を探る』 京都造形芸術大学 東北芸術工科大学 出版局 藝術学舎、2014年、p.65、p.68

村上龍著、ラルフ・マッカーシー訳『日本の伝統行事』講談社、2016年、p.86

藤井 朋子「多胡記念公園の空間デザインー多胡夫妻が慈しんだ庭」京都芸術大学芸術教養学科、芸術教養演習2、2024年

参考URL

神奈川県立 秦野戸川公園 茶室おおすみ山居

https://www.kanagawa-park.or.jp/hadanotokawa/oosumi.html

最終閲覧日 2025.1.21

指定管理者が行う業務仕様書(大和市都市公園条例規定施設)多胡記念公園、大和市環境農政部、 2020年、p.1、pp.5-6、p.11

https://www.city.yamato.lg.jp/material/files/group/26/000162781.pdf

最終閲覧日 2025.1.22

Digi Style京都 京の茶室

http://www.digistyle-kyoto.com/study/culture/chashitsu/chashitsu03.html

最終閲覧日 2025.1.21

葉と枝による樹木検索図鑑

https://elm3.web.fc2.com/index.html

最終閲覧日 2025.1.21

文化芸術に関する市民アンケート 調査回答まとめ、 大和市、2023年、pp.17-24、p.29

https://www.city.yamato.lg.jp/material/files/group/46/R5-3.pdf

最終閲覧日 2025.1.21

大和市ホーム―ページ

https://www.city.yamato.lg.jp/gyosei/kurashi/koen_ryokuchi/shinainokoen/9694.html

最終閲覧日 2025.1.21

やまとナビ 慈緑庵ホームページ

https://www.yamato-zaidan.or.jp/z_new/zaidan_jirokuan.php

最終閲覧日 2025.1.21

フィールドワーク

慈緑庵 見学

2024.4.11、11.26、12.11

神奈川県立秦野戸川公園 茶室 おおすみ山居 利用・見学

2024.4.13

講座「お茶会のためのマナー教室」参加

慈緑庵 露地での所作含む

2024.9.19