「八王子から横浜の絹の道」―歴史と地域開発

1.はじめに

八王子から横浜へ続く街道は「絹の道」と呼ばれ、古くから絹商人の往来が多く、その街道沿いも栄えていた。しかし現在においては所々の史跡は散見されるも、実際の道は一部を除き、開発や交通インフラの影響を受け、旧来の姿を残していない。

では「絹の道」とはどんな道だったのか。そしてまたなぜ無くなったのか。これらに興味があり、調べることにした。

2.基本情報

絹の道とは、広義としては山梨・長野・群馬をはじめとする製糸・織物産地と横浜港を結ぶ、複数の主要経路の総称でもあるが、狭義ではあるが、一般的に「絹の道」と呼称されるのは、八王子で生産・集荷された生糸や織物を横浜港へ輸送した歴史的な街道・経路である。(註1)

ここでは、一般的に「日本の絹の道」または「日本のシルクロード」と呼ばれる狭義の「八王子~横浜間」を「絹の道」として考察する。

(ロケーションについては【資料1】参照)

2.歴史的背景

江戸幕府の時代、日本は長らく鎖国政策をとっていたため、海外貿易の窓口はごく限られた場所に限られていた。生糸や絹製品の需要は国内中心だったが、1859年に横浜港が開港に伴い欧米との貿易が本格化し、生糸が高値で取引されるようになると、日本の養蚕と製糸産業は急速に伸びていった(註2)。八王子は甲州街道の宿場町として、山梨など周辺地域で生産された生糸を集める拠点になっており、そのまま横浜へと輸送する流れが確立された。

明治政府は殖産興業を掲げ、富国強兵の一端として外貨を獲得できる生糸輸出を重視した。その結果、八王子から横浜に至る道は「絹の道」と呼ばれ、馬方や荷車での輸送効率を高めるための改修が続けられた。道幅の拡張や橋の架け替え、川の渡し場の整備などが進み、それまで自然の地形をそのまま活かしていた地域には大きな人工改変がもたらされた。(註3)

3.絹の道がもたらした地域の繁栄と日本全体への影響

絹の道が整備されると、八王子は生糸の集散地として大いに発展した。周辺の農家や商人が集まり、倉庫や旅籠、金融関連の業者などが次々と出現し、地場の経済活動は活性化した(註4)。多摩丘陵の農村部でも養蚕が盛んになり、農業収入の多角化という形で地域に利益をもたらした。

一方で、日本全体の視点から見ると、生糸は当時の主要輸出品目となり、莫大な外貨獲得に寄与した(註2)。その収益は鉄道建設や機械輸入、工業化の促進などに回され、日本の近代化において重要な資金源となった。富岡製糸場をはじめとする官営や民営の製糸工場が各地に設置され、生糸の生産量は飛躍的に増えたが、その一方で品質管理の問題や桑畑拡大に伴う自然環境への影響なども露呈した(註5)。

4.史跡

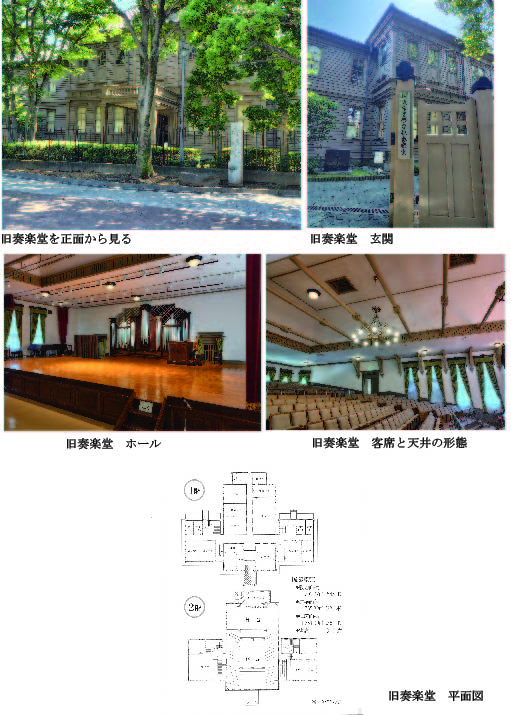

4-1.絹の道資料館(八王子市)

八王子市内には「絹の道資料館」があり、かつての絹の道に関する資料や歴史を体系的に伝える拠点として開館した(註4)。江戸末期から明治期にかけての輸送の様子を示す古写真や、当時使われた馬具・荷車の部品、生糸の取引に関する古文書などが展示されており、訪問者は当時の輸送ルートを具体的にイメージできるようになっている。この資料館が単に物理的な遺物を見せるだけではなく、輸送網の発達が地域社会や自然環境をどのように変えたかを学ぶ場を提供している点は大きい。養蚕業と水資源や桑畑の管理との関係なども解説されており、人間活動が自然に及ぼす影響を多角的に考えるヒントが得られる。

(外観については【資料2】参照)

4-2.絹の道の石碑(町田市)

町田市の小田急線町田駅南口を出ると広場があり、その広場の道路に面した部分にこの石碑が立っている。

町田駅前の商店会である一番街商店会の有志で建立されたこの絹の道の石碑は、町田で商売をする方々の歴史と、今も変わらぬ心意気を示すものとして地元でも愛されている。

町田市はその通過点として賑わい、沿道には宿場や休憩所が置かれたため、人や物資の往来が活発になり、地元の商業や農業の成長に貢献した。周辺では生糸の集荷や販売が行われ、地域経済が活性化しただけでなく、文化交流の場としても機能した。現在も市内の史跡や資料館では当時の遺産が伝えられ、絹の道に関わる歴史を身近に知ることができる。先人たちが築いた流通の要衝は、町田の発展に欠かせない存在だった。また、当時の交通網の整備により周辺の農村部からの産品輸送が容易になり、町田の市場は広域からの来訪者で活気を帯びた。このように絹の道は地域の産業発展のみならず、町田の街が多様な文化を取り入れる基盤ともなった。

(町田市の「絹の道」碑は【資料3】参照)

5.物流は街道から鉄道へ

明治から大正にかけて鉄道の普及が加速すると物流と人の往来は線路に移っていく。八王子と横浜を結ぶルートにも鉄道計画が持ち上がり、最終的にJR横浜線へとつながる敷設が進んだ(註2)。鉄道の登場は輸送速度や運搬量の点で馬力・人力をはるかに上回り、従来の絹の道は主要ルートとしての役割を徐々に失うことになる。しかし鉄道が開通すれば沿線の都市化や宅地開発が一気に進むため、さらに大きな地形改変や森林伐採が起こった。新しい駅を中心に街が形成され、商店や住宅が集まったことで経済的には恩恵が大きかった反面、それまでの農村風景や自然生態系が失われてしまった面もある。

6.全国の街道との比較

日本には中山道や東海道など、古くから幹線道路として機能してきた街道が数多く存在する。そうした道は江戸時代を通じて交通や流通の要として成長してきたが、絹の道の場合は横浜港が開かれた幕末期以降に特化して整備されたという面が強い。中山道や東海道は江戸と諸国を結ぶ広域路線として扱われていたが、絹の道は生糸輸出の拡大が直接的な動機となり、外貨獲得のために政策的に道路改良や橋梁建設が進められた点が特徴的である(註1)。

さらに地形の観点でも、八王子から横浜に至るルートは多摩丘陵や相模原台地といった小高い台地や谷戸が交互に現れる起伏ある地域を縦断する。そのため、馬や荷車の通行には苦労が多く、明治政府が比較的短期間のうちにインフラ整備を集中的に行わざるを得なかったと記録されている。こうした過程で住民による協力や資本の流入が進み、地域の商取引や経済活動が一体的に活性化していく姿が見られたのではないかと推察する。

7.今後の展望~絹の道を今後に語り継ぐために~

八王子から横浜までの絹の道は、日本が急速に近代化を進めた幕末から明治期にかけて形成され、生糸輸出を支える大動脈として機能してきた。短期間で道路改良や橋梁が整備され、横浜港への輸出ルートが確立した結果、八王子をはじめとする沿道は経済的に大いに潤い、日本全体としても外貨獲得の手段を獲得した。だが、そのインフラ整備には自然環境への負担や地域の伝統的な生活様式の変容が伴っていた。馬や荷車から鉄道へと輸送の主体が移る時代の流れの中で、旧来の街道は活力を失い、代わりに新たな都市開発が広がった。

そして近代では、絹の道のルートに則さない道路やJR横浜線などの鉄道が全国的に整備され、かつての絹の道は一部の道を除いては輸送路として利用されることはなくなった。それでも歴史や文化を学ぶ上で「絹の道」は大切な遺産であり、地域を活性化させる観光資源としての価値を秘めている。特に八王子市内には当時の道標や古い蔵、商家の建物が一部残り、往時の雰囲気を感じ取ることができるこれらの史跡を保存・修復するとともに、資料館や地元住民の協力によるガイドツアーやワークショップを充実させるなどして、国内外の観光客や研究者を呼び込めば「絹の道」はこれからも神奈川の貴重な史跡として守り続けられるだろう。

8.まとめ

生糸産業と国際貿易における役割

「絹の道」は、明治初期に日本の経済を支えた生糸・絹産業と、それを海外へ輸出するための交通路として欠かせない存在であった。

八王子の商業都市としての発展

「絹の道」によって八王子から横浜までの街道は経済的発展を遂げ、商人や問屋、織物関連産業が集積し大きく繁栄した。

文化遺産・観光資源としての価値

現在では、歴史・文化を伝える貴重な遺産として整備され、観光資源にもなっている。

歴史の舞台としての意義だけでなく、地域のアイデンティティや観光振興にも未だ貢献しているのが「絹の道」の大きな存在意義である。

参考文献

【参考文献】

註1:植木通和『八王子と横浜 絹の道の史跡を巡る』郷土出版社、1997年

註2:神奈川県立歴史博物館編『横浜港と生糸輸出:近代日本をささえたシルクロード』神奈川県立歴史博物館、2018年

註3:服部英雄『街道の日本史19 甲州街道』吉川弘文館、2008年

註4:八王子市郷土資料館編『八王子市郷土資料館常設展示図録:絹の道と近代化』八王子市、2005年

註5:富岡製糸場世界遺産センター監修『富岡製糸場と生糸産業の歴史』群馬県、2019年