地域社会の顔としての再出発ー浜寺公園駅旧駅舎の試験活用ー

はじめに

大阪府堺市にある浜寺公園駅は、筆者がかつて浜寺地域に住んでいた頃に利用した駅である。辰野金吾が設計を手掛けた最初の木造駅舎にして歴史ある建造物は、高架化工事により駅舎としての役目を終え、旧駅舎として地域住民による試験活用が行われている。本稿では、浜寺公園駅旧駅舎の試験活用について、デザインと編集という視点で考察する。

1-1.基本データ

名称:南海電気鉄道南海本線浜寺公園駅駅舎[図1]

登録有形文化財 27-0045(登録年月日:1998年9月2日)

登録基準:造形の規範となっているもの

所在地:大阪府堺市西区浜寺公園町2-188

構造及び形式:木造平屋建、鉄板葺

面積:249㎡

建築年:1907年

所有者:南海電気鉄道株式会社

浜寺公園駅旧駅舎は、辰野金吾(1854~1919)と片岡安(1876~1946)が主宰する辰野片岡建築事務所(1) によって設計された2代目の駅舎である。西側に浜寺公園(2) [図2]と阪堺電車浜寺駅前停留所(3) [図3]があり、東側は住宅地で形成されている。

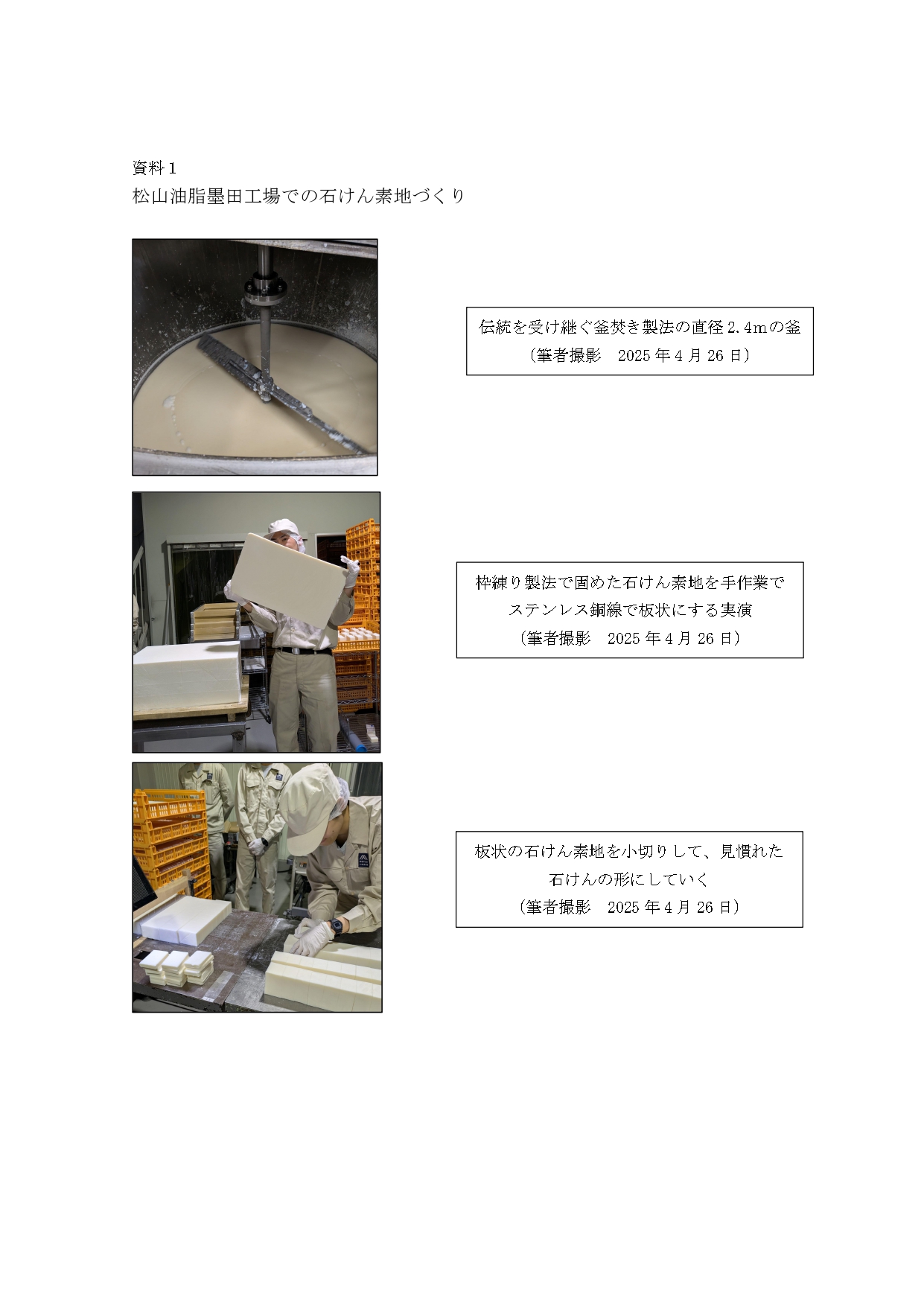

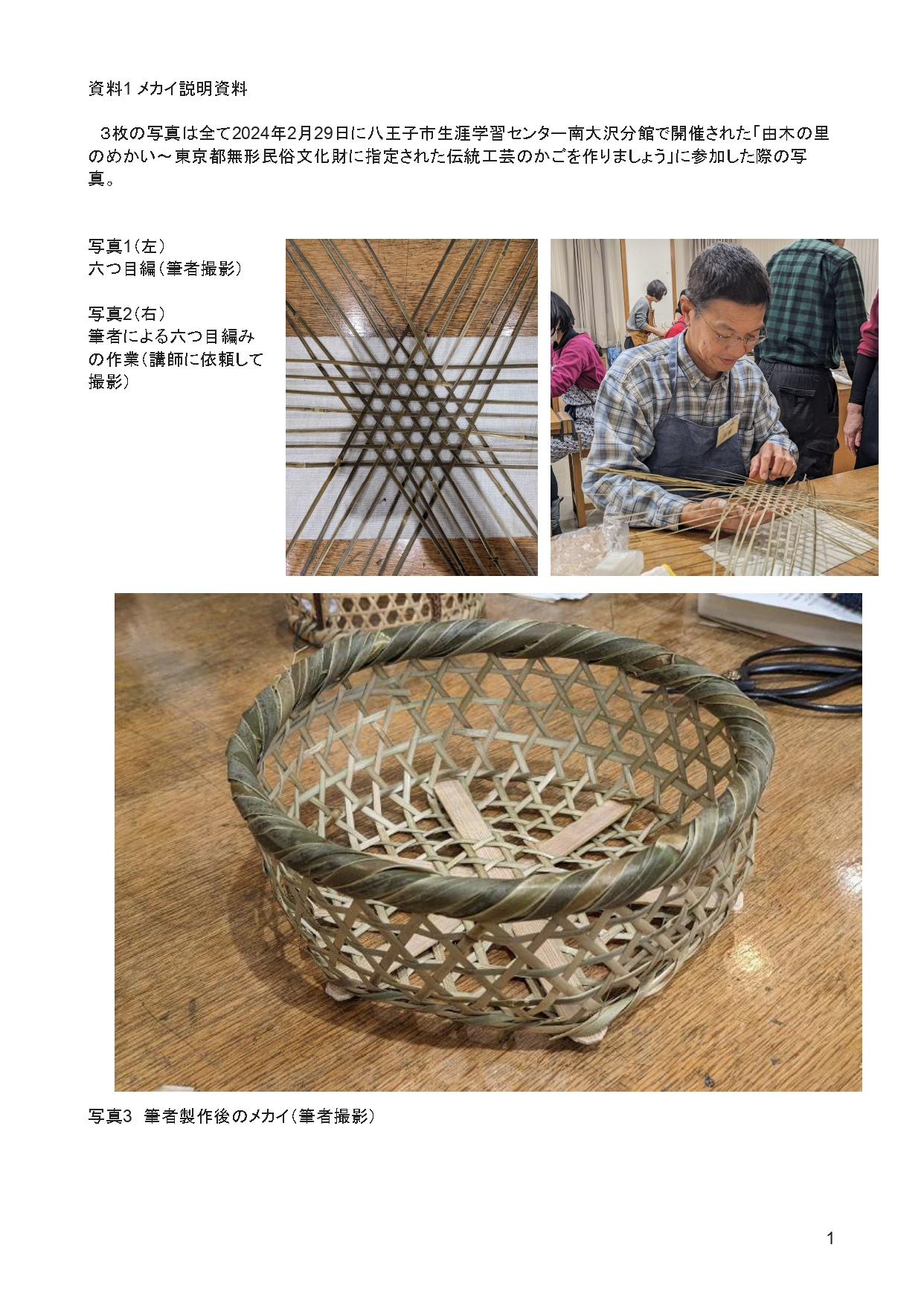

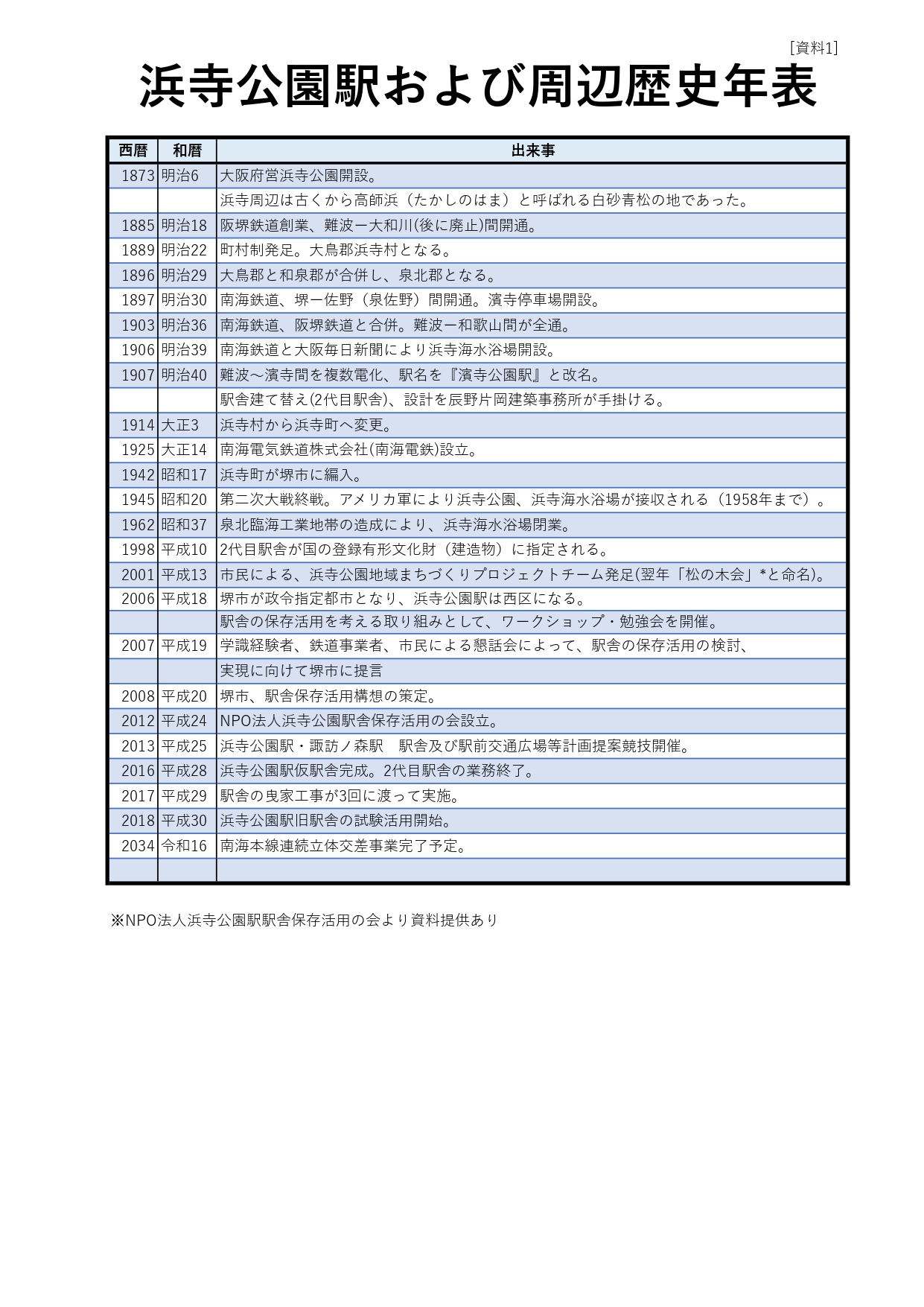

1-2.歴史的背景[資1・2]

浜寺公園駅の歴史は、1897年に南海鉄道 によって堺から佐野(泉佐野)間の開通により濱寺停車場(5)として開設からさかのぼる。1903年に南海鉄道が難波から堺間を運行する阪堺鉄道と合併したことにより、難波から和歌山間が全通し、濱寺停車場周辺では、浜寺海水浴場(6) [図4]の開設により夏場は100万人もの人出を誇る海浜リゾート地として賑わい、浜寺公園[図5]内に料亭や富裕層が滞在する別荘が建築されたことによる影響で乗降客が増加した。

1907年に南海鉄道は難波・濱寺間を複数電化したことを機に濱寺停車場の駅舎の建て替えを行うことになり、辰野片岡建築事務所に設計を依頼、2代目となる洋風の木造駅舎が完成し[図6]、駅名を『濱寺公園駅(現:浜寺公園駅)』と改めた。

一方の駅舎の東側は農村地帯で草原に松林が点在した地域であったが、1918年に設立された浜寺土地会社が田畑4万5千坪の区画整理をし、宅地5万坪を得て、地主らとともに区画整理に努めた(7)。1923年に堺市都市計画法が制定されると、浜寺公園周辺の宅地開発が進み、住宅街へと変化した(8)。

第二次大戦終了後の1945年、浜寺公園および海水浴場はアメリカ軍の接収により利用が中断され1958年に解除されたが、4年後、泉北臨海工業地帯造成のため浜寺海水浴場は閉鎖された。現在の浜寺公園駅は、日常的に利用する近隣住民や浜寺公園の行楽客によって乗降されているのが現状である。

2-1.比較事例

東京都国立市の旧国立駅舎(9)はJR中央線の国立駅の南側にあり、赤い三角屋根に白い壁という洋風駅舎は国立市の玄関口として、長年市民や乗降客に親しまれてきた。 2006年に中央線の高架化事業により国立駅舎は解体されることになったが、市民から解体を惜しむ声が多く、国立市は解体工事の際に資材を残すようJR東日本に要望を伝えた。国立市内外より寄附金が集まり、JR東日本より用地を取得したことで国立市は2018年に駅舎の復原工事を行った。

工事完了後の2020年より『まちの魅力発信拠点』として旧国立駅舎は、観光案内所としての役割を担い、駅舎の歴史を紹介する展示スペースやイベントの開催や待ち合わせ場所としての多目的スペースを有する公共施設として使われている。

2-2.特筆すべき点

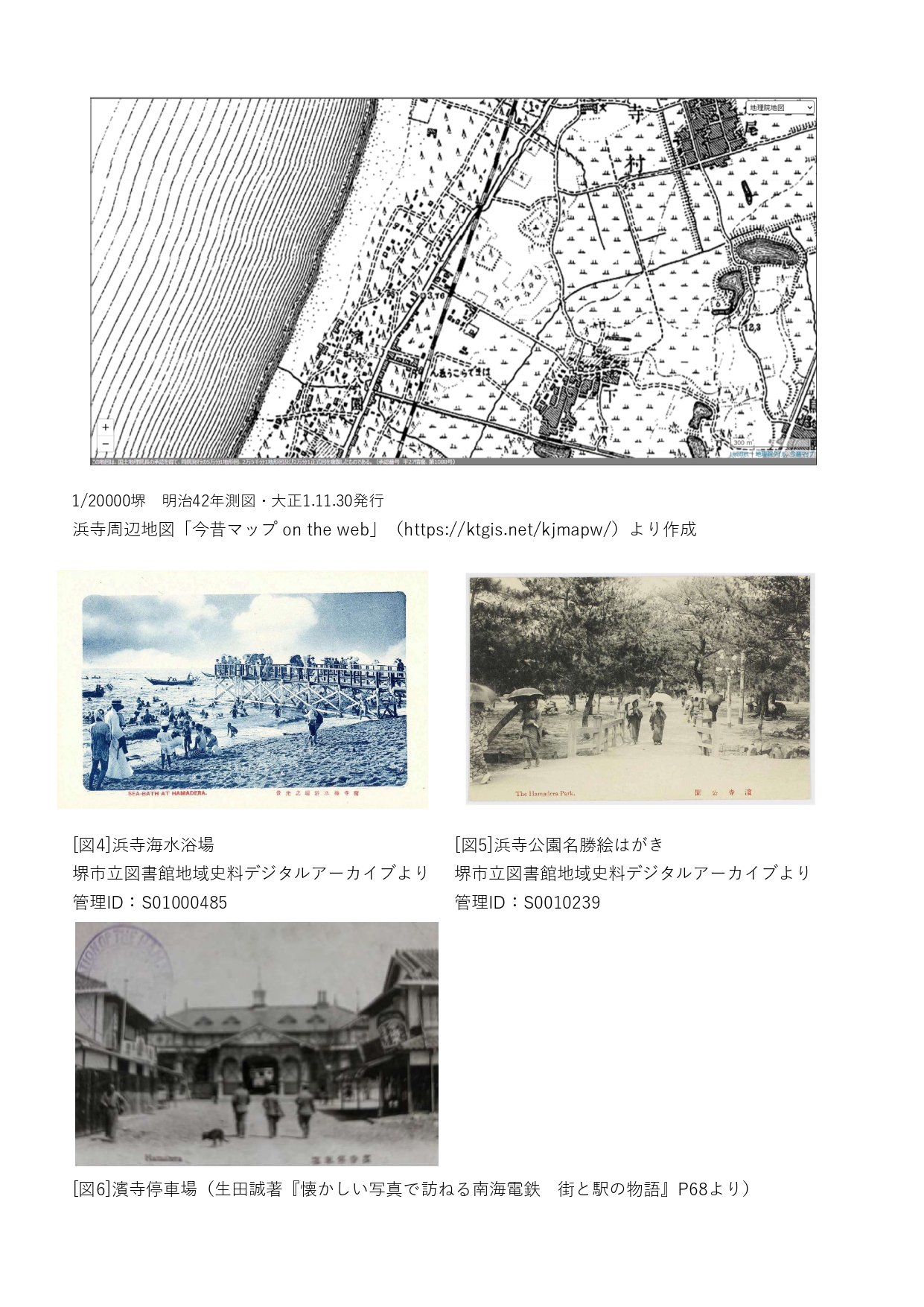

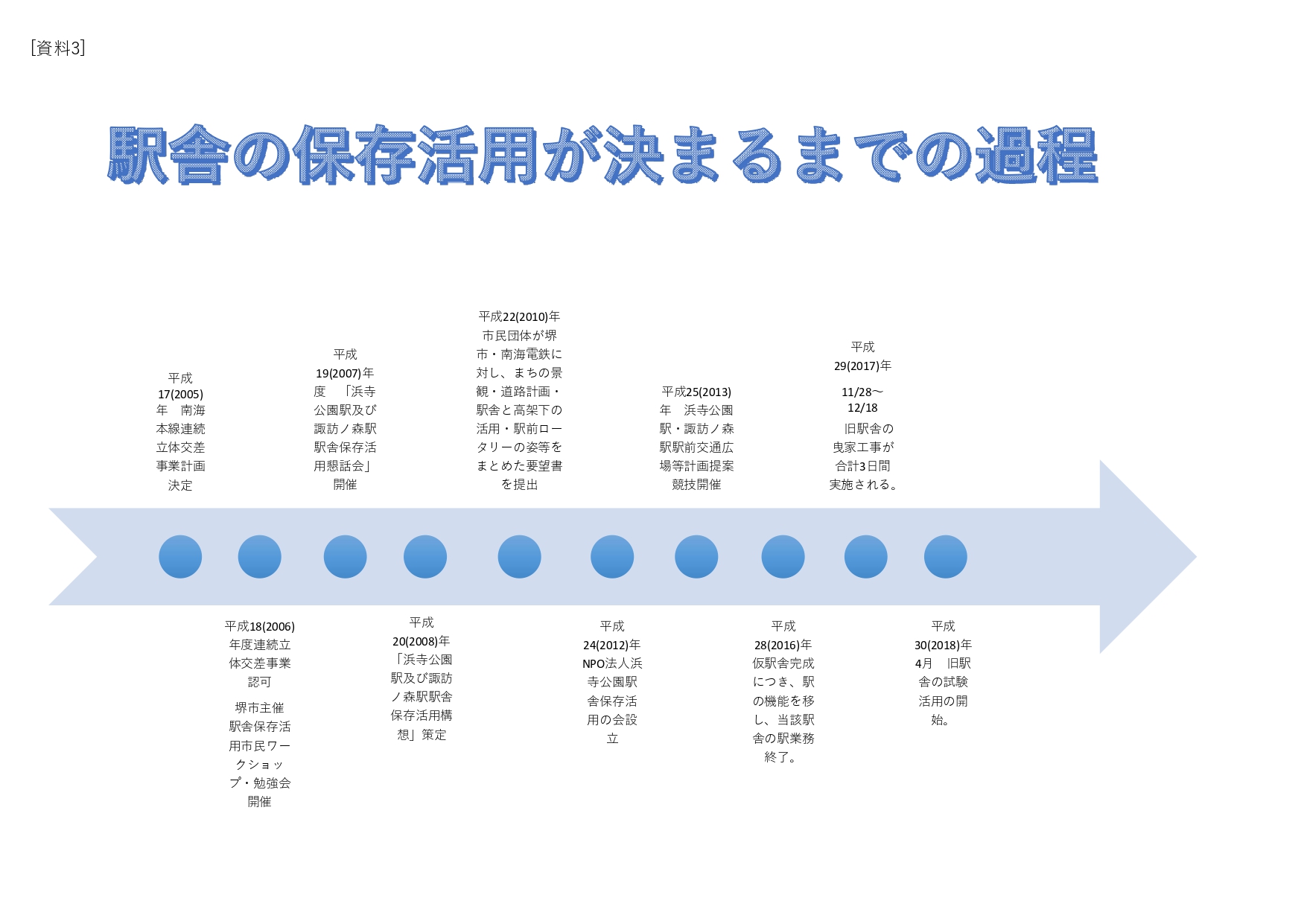

第一に、地元住民と地方自治体と鉄道会社の三者間の協議により駅舎の保存活用が決定したことである[資3]。

高架化事業(10)の概要について、堺市の西側を走る鉄道線路は地表にあり、西側の臨海部と東側の内陸部は分断され、鉄道と幹線道路の交差、踏切による交通渋滞、歩行者による混雑が生じている。そこで堺市と南海電鉄は、鉄道の高架化によって踏切を除却、交通渋滞や事故の解消による円滑な交通を実現させ、駅前と街並みの整備、地域の活性化を目指し、高架化事業を計画した。しかし浜寺公園駅舎と諏訪ノ森駅舎が工事の支障となる問題が生じ、2駅舎の存続が問われることとなった。

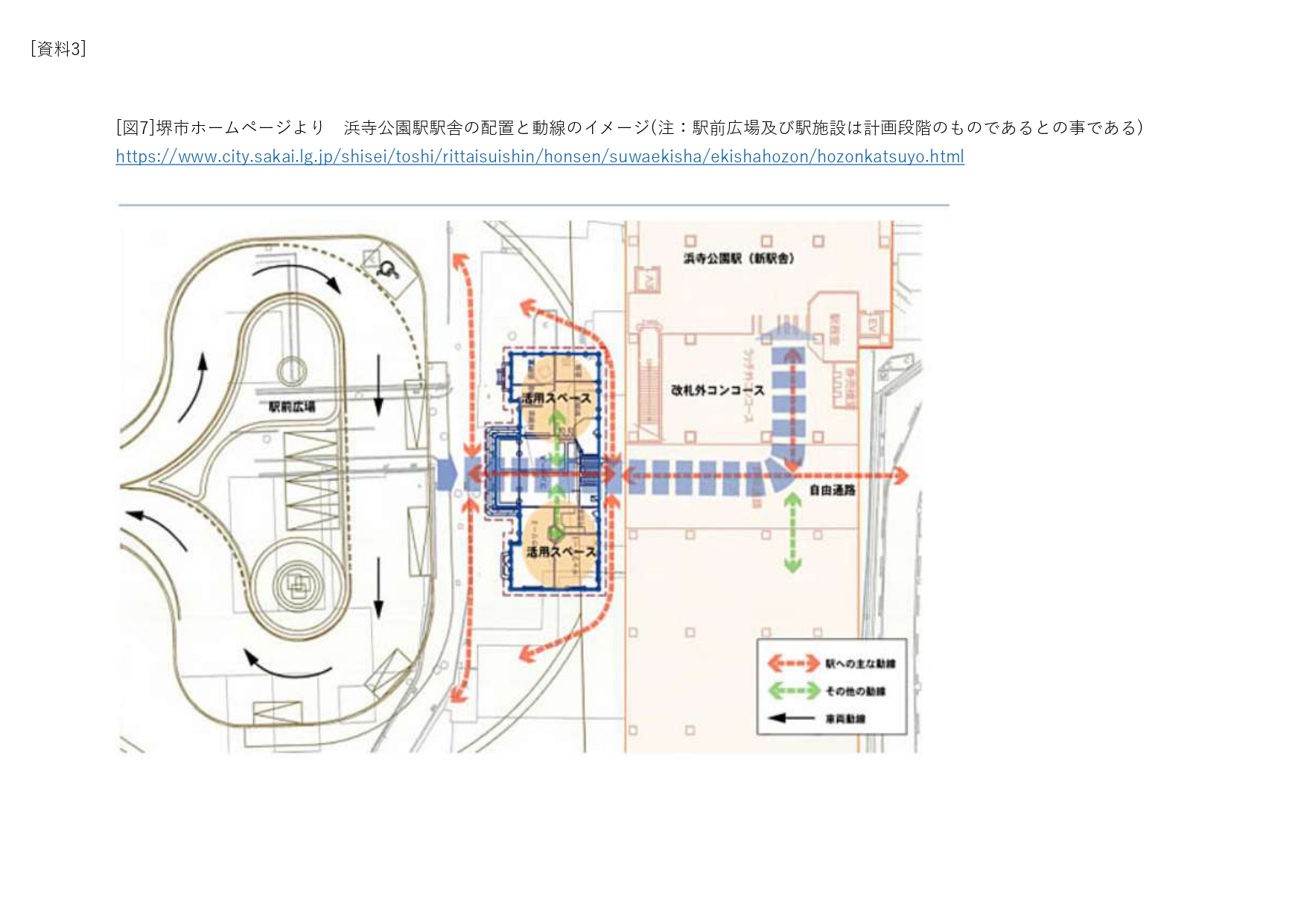

2006年度堺市主催の駅舎保存ワークショップ・勉強会では、駅舎の歴史と現状、保存活用事例について、まちの資源と課題、駅周辺の将来イメージや、駅舎活用のあり方などをテーマに取り上げた。2007年度に、学識経験者・堺市・南海電鉄・地元市民による駅舎保存活用懇話会により、駅舎を保存活用するための検討を行った。2008年に『駅舎保存活用構想』[図7]を策定し、駅舎の保存と活用を地元住民の手で行われることが決定、これを受け地元市民で構成される団体が保存活用を受託するNPO法人の設立を準備し、堺市と南海電鉄に、まちの景観・道路計画・駅舎と高架下の活用・駅前ロータリーの姿などをまとめた要望書を提出した。

第二に、旧駅舎周辺の景観デザインを募集する『計画提案競技』の開催である(11)。堺市は駅舎とその周辺の景観をデザインするコンペを開催し、外部の専門家から景観デザインのアイデアを募集した。その中で優秀作品として選ばれたデザインを参考に、堺市は旧駅舎と周辺地域の調和を重視したまちづくりを進めていくとしている。

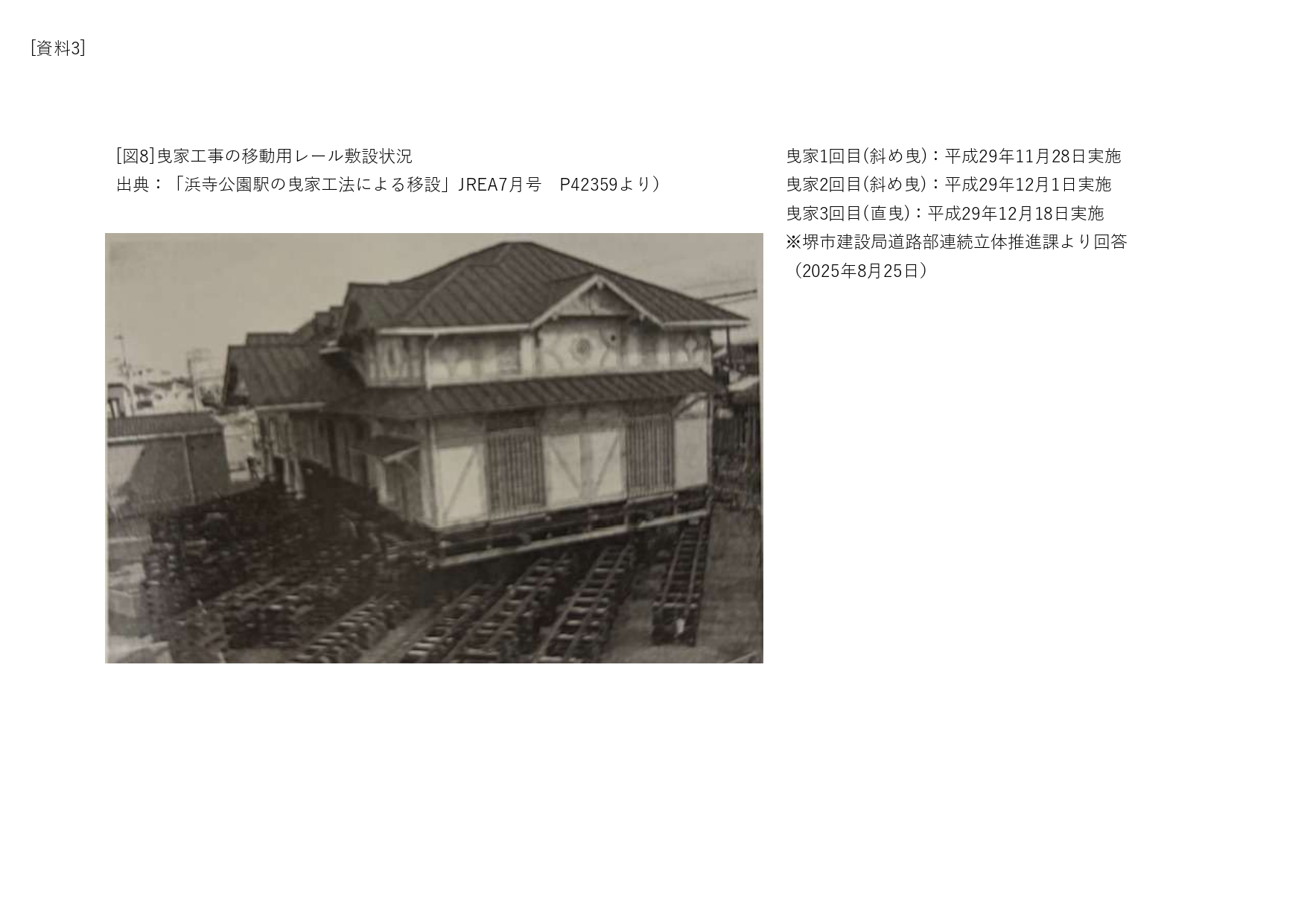

第三に、旧駅舎の移設工事が曳家工法によって実施されたことである。建物の保存は、旧国立駅舎のように一旦解体し、事業完了後に復元する方法もあるが、建造物を解体しない曳家工法による、駅舎の水平移動し他の場所へ移動する曳家工法という選択を取った。工事に先立ち、既設のプラットフォームとの接合部を切断し、建物を補強する。曳家による移動は3度にわたって実施され、南西へ30メートル移動させた。NPO法人による試験活用を前に、耐震補強や設備の仕上工事を行い、曳家工事は完了した[図8](12)。

3. 評価できる点

浜寺公園駅旧駅舎の評価できる点は、辰野が手掛けた駅舎の外観と機能的な空間のデザインであり、鉄道駅の役割を外れた現在も市民によって試験的にスペースを有効活用できることである。

外観の特徴は、平屋建ての白い外壁が目立つハーフティンバー様式(13)で、屋根はスレート葺で4つのドーマー窓が並ぶ[資4]。辰野がイギリス留学時にヨーロッパのグランド・ツアーにて各地の都市建築に注目し、市井の木造住宅をスケッチしたものが『渡欧野帳』に残されていることから、駅舎のデザインとしてハーフティンバー様式を採用したものとみられる[図9](14)。正面のエントランスを飾る6本の柱は、辰野の師であるジョサイア・コンドル(1852-1920)が設計した鹿鳴館に用いられた柱に似ている[図10]。

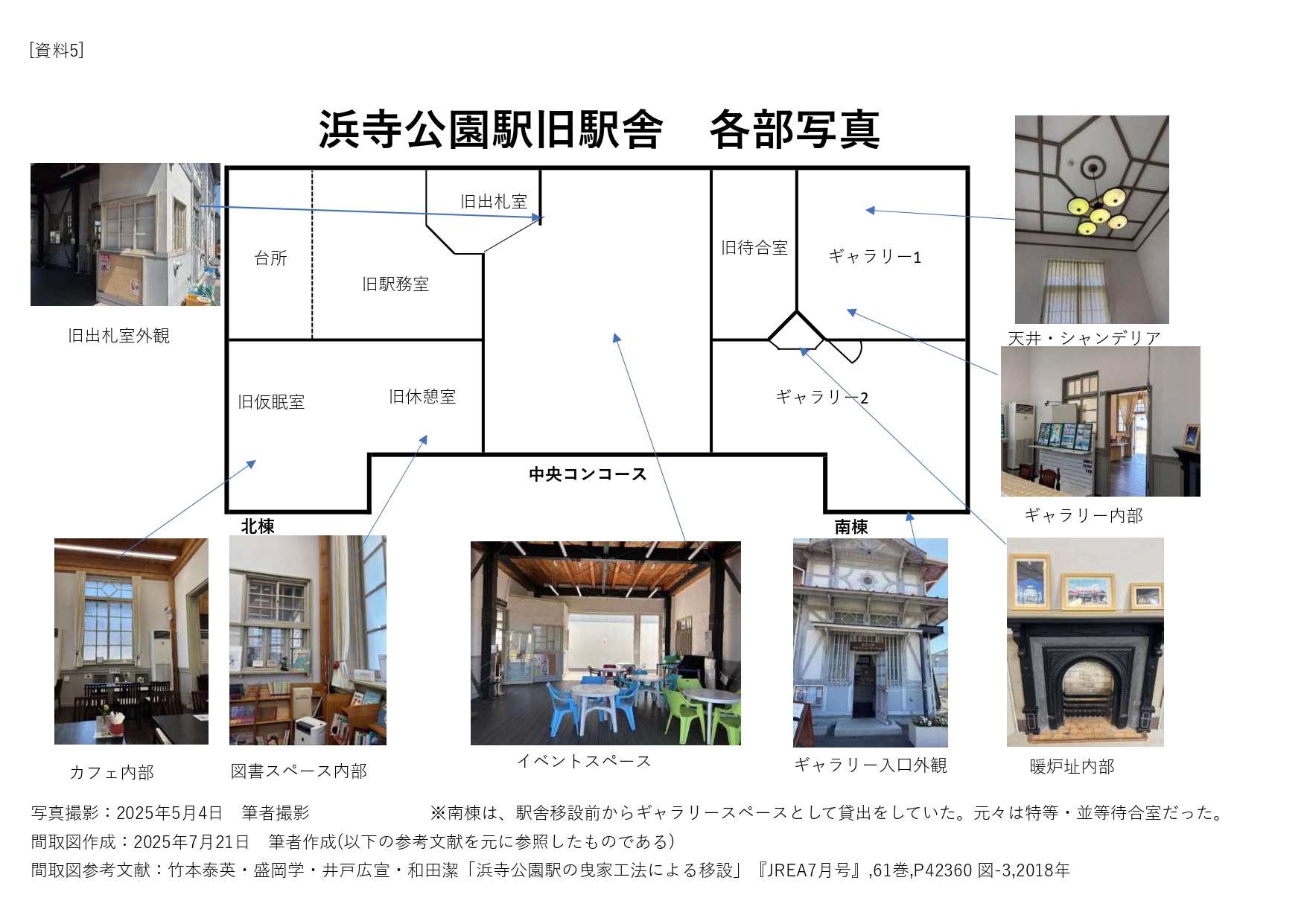

駅舎の構造は出札室や駅務室を有する北棟と、旧特等・並等待合室として使用された南棟と、その間を通る中央コンコースで構成されている。南海鉄道を走る急行列車に特等車両が連結されていたことから設けられた特等待合室は、富裕層のサロンとしての利用があった。

伊藤邦明と千葉政継は論文において、空間デザインという視点において駅という空間は地域社会と外の社会との境界領域とし、当該駅舎はリゾート地のために開発した「鉄道会社の顔」だとした(15)。しかし時代の変遷によって旧駅舎となった現在は「鉄道会社の顔」ではなく、「地域社会の顔」として地元市民の憩いの場として再出発し、人々がつながれる空間としてデザインされている。旧駅舎は地域住民の交流の場を目的とし、北棟にはカフェと図書スペース、南棟はギャラリースペース、中央コンコースはイベントスペースとしてコンサートやマルシェの開催など多目的に活用している[資5]。

4.今後の展望

堺市は、高架化事業の完了を2034年3月末の予定だと発表した(16)。新駅舎が完成するまではNPO法人が試験活用を継続するが、旧駅舎の維持費用がかかるという課題に直面している。収入は会費や寄附金、カフェの売上やイベントの利用料によって賄われ、その中で費用を捻出しながら運営している状況にある。それに加え、旧駅舎の活用継続のために次世代への継承について、NPO法人では今後の課題として取り上げる予定とのことである。

5.まとめ

旧駅舎の保存を考える上で「編集」は非常に有効である。彼らが地域社会のために編集思考を使い、憩いの場としての駅舎の利用方法をデザインしていく。浜寺公園駅旧駅舎は鉄道および地域の歴史を後世へ伝えていく文化資産として報告し、今後も旧駅舎を中心としたまちの移り変わりに注目していくこととする。

-

-

[図1]浜寺公園旧駅舎(2023年2月4日 筆者撮影) 年表作成:2025年7月26日 NPO法人浜寺公園駅駅舎保存活用の会より資料提供あり

[図1]浜寺公園旧駅舎(2023年2月4日 筆者撮影) 年表作成:2025年7月26日 NPO法人浜寺公園駅駅舎保存活用の会より資料提供あり -

[資料1]国土地理院の地図利用(作成日:2025年7月20日)

[資料1]国土地理院の地図利用(作成日:2025年7月20日)

[図2]浜寺公園外観(2025年5月4日 筆者撮影)

[図3]阪堺電車・浜寺駅前駅(2025年5月4日 筆者撮影) -

2025年7月21日 筆者作成

2025年7月21日 筆者作成

出典:国土地理院on the web、堺市立図書館地域史料デジタルアーカイブ、

[資料2]『懐かしい沿線写真写真で訪ねる南海電鉄 街と駅の物語』

最終閲覧日:2025年7月21日 -

-

-

[資料3]2025年7月26日 筆者作成 [図7]出典:堺市ホームページより 浜寺公園駅駅舎の配置と動線のイメージ(注:駅前広場及び駅施設は計画段階のものであるとの事である) https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/toshi/rittaisuishin/honsen/suwaekisha/ekishahozon/hozonkatsuyo.html [図8]曳家工事の移動用レール敷設状況 出典:「浜寺公園駅の曳家工法による移設」JREA7月号 P42359より)

[資料3]2025年7月26日 筆者作成 [図7]出典:堺市ホームページより 浜寺公園駅駅舎の配置と動線のイメージ(注:駅前広場及び駅施設は計画段階のものであるとの事である) https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/toshi/rittaisuishin/honsen/suwaekisha/ekishahozon/hozonkatsuyo.html [図8]曳家工事の移動用レール敷設状況 出典:「浜寺公園駅の曳家工法による移設」JREA7月号 P42359より) -

[資料4]浜寺公園駅旧駅舎 外観デザイン

[資料4]浜寺公園駅旧駅舎 外観デザイン

出典:[図7]鹿鳴館 国立国会図書館『写真の中の明治・大正』より

(https://ndl.go.jp/scenery/data/185/index.html)最終閲覧日:2025年7月21日

[図8]軽業師の家 「佐賀偉人伝08 辰野金吾」P50 -

間取図:2025年7月21日 筆者作成(出典:「浜寺公園駅の曳家工法による移設」より図-3参照)

間取図:2025年7月21日 筆者作成(出典:「浜寺公園駅の曳家工法による移設」より図-3参照)

写真:2025年5月4日 筆者撮影 -

-

インタビュー協力 NPO法人浜寺公園駅駅舎保存活用の会(2025年5月12日回答) 堺市建設局道路部連続立体推進課(2025年5月30日回答)

インタビュー協力 NPO法人浜寺公園駅駅舎保存活用の会(2025年5月12日回答) 堺市建設局道路部連続立体推進課(2025年5月30日回答)

参考文献

註

(1)1905年に辰野金吾と片岡安が大阪で設立した設計事務所。辰野金吾は工学博士であり、代表作に中央停車場(東京駅)や日本銀行などがある。片岡安は辰野の弟子にあたる。辰野片岡設計事務所では、大阪市中央公会堂や日本生命保険会社京都支店などを手掛けた。

(2)1873年に太政官布達により、日本で最も古い公園のひとつとして開設。元々、白砂青松の景勝地として知られ、松林の保護と景観の保全を目的として公園化された。

(3) 阪堺電気軌道阪堺線の停留場で同線の終点。大阪府堺市西区浜寺公園町2丁140にある。1912年に開業。

(4)南海電気鉄道株式会社の前身。阪堺鉄道の経営を譲り受けた。

(5)戦前までの表記は濱寺で、戦後からは浜寺に改めた。

(6)大阪毎日新聞社と南海鉄道が共同で経営。1962年閉業。

(7) 小葉田淳編『堺市史 続編 第一巻』、堺市役所、1971年、1584頁

(8)小葉田淳編『堺市史 続編 第一巻』、堺市役所、1971年、1584頁-1585頁

(9)1925年箱根土地株式会社(現:株式会社プリンスホテル)と東京商科大学(現:一橋大学)が共同で国立大学町を開発した際に、鉄道大臣に請願駅として申請した駅。

(10)堺市ホームページ 事業の概要について(https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/toshi/rittaisuishin/honsen/gaiyo.html)

最終閲覧日:2025年7月26日

なお、隣駅の諏訪ノ森駅旧駅舎については本稿では取り上げない。

(11)堺市ホームページ 浜寺公園駅・諏訪ノ森駅 駅舎及び駅前交通広場等計画提案競技について(平成25年12月実施)

(https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/toshi/rittaisuishin/honsen/suwaekisha/ekishahozon/74200120220705182335140.html)

最終閲覧日:2025年7月26日

(12)竹本泰英他3名(2018)「浜寺公園駅の曳家広報による移設」『JREA7月号』、一般社団法人日本鉄道技術協会、42359頁

(13)中世およびチューダー朝時代のヨーロッパ建築の様式の一つ。特にドイツ・フランス・イギリスなどで見られる。構造材の骨組みがそのまま外部に露出しており、その間の壁体を石材・土壁あるいはレンガで充填したもの。

日本ティンバーフレーム協会ホームページ ハーフティンバーとその歴史について(https://timber-frame.jp/news/uncategorized/what-is-half-timber-home)

最終閲覧日:2025年7月26日

(14)清水重敦・河上眞理著『佐賀偉人伝08 辰野金吾』、佐賀県立佐賀城本丸歴史館、2014年、48頁-51頁

(15)伊藤邦明・千葉政継(2001)「駅と地域社会ー日本における駅舎と地域社会の関係ー」宮城大学事業構想学部紀要第4号、宮城大学事業構想学部研究紀要広報委員会 編、50頁

(16)堺市ホームページ 事業計画の見直しについて

(https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/toshi/rittaisuishin/honsen/zigyoukeikaku.html)

最終閲覧日:2025年7月26日

参考文献

早川克美著『芸術教養シリーズ29 新私たちのデザイン1 拡張するデザイン思考ー創造的に生きるために』、藝術学舎、2025年

紫牟田信子著『芸術教養シリーズ32 新私たちのデザイン4 新・編集学 世界を見る目、構想する力』、藝術学舎、2025年

小葉田淳編『堺市史 続編 第一巻』、堺市役所、1971年

大塚菜生著『東京駅をつくった男 日本の近代建築を切り開いた辰野金吾』、くもん出版、2014年

清水重敦・河上眞理著『佐賀偉人伝08 辰野金吾』、佐賀県立佐賀城本丸歴史館、2014年

生田誠著『懐かしい沿線写真で訪ねる南海電鉄 街と駅の物語』、アルファデータブックス、2025年

浜寺公園駅舎保存活用の会ホームページ(http://hamaderastation.com/)、最終閲覧日:2025年7月21日

堺市ホームページ 浜寺公園駅及び諏訪ノ森駅 駅舎保存活用構想

(https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/toshi/rittaisuishin/honsen/suwaekisha/ekishahozon/index.html)、最終閲覧日:2025年7月26日

南海電鉄ホームページ 私たちのあゆみ (https://www.nankai.co.jp/company/our_steps/index.html)、最終閲覧日:2025年7月26日

谷 謙二「今昔マップ旧版地形図タイル画像配信・閲覧サービス」の開発.GIS-理論と応用、25(1)、1-10、2017年

「今昔マップ on the web」(https://ktgis.net/kjmapw/)最終閲覧日:2025年7月21日

旧国立駅舎特設サイト/国立市ホームページ

(https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/kyukunitachiekisha_specialsite/index.html#gsc.tab=0)最終閲覧日:2025年7月21日

国立市観光オフィシャルサイト くにたちNAVI(https://kunimachi.jp/spot/theformerkunitachistation/)最終閲覧日:2025年7月21日

特定非営利活動法人 国立市観光まちづくり協会(https://assoc.kunimachi.jp/)最終閲覧日:2025年7月21日

Impress Watchホームページ 国立の木造駅舎はなぜ”復原”できたのか 解体危機を逃れた「赤い三角屋根」(https://www.watch.impress.co.jp/docs/topic/1645959.html)

最終閲覧日:2025年7月21日

堺市立図書館 地域史料デジタルアーカイブ(https://e-library.gprime.jp/lib_city_sakai/da/top)、最終閲覧日:2025年7月21日

国立国会図書館『写真の中の明治・大正』より(https://ndl.go.jp/scenery/data/185/index.html)、最終閲覧日:2025年7月21日

日本ティンバーフレーム協会ホームページ ハーフティンバーとその歴史について(https://timber-frame.jp/news/uncategorized/what-is-half-timber-home

最終閲覧日:2025年7月26日

伊藤邦明・千葉政継「駅と地域社会ー日本における駅舎と地域社会の関係ー」宮城大学事業構想学部紀要第4号、41頁-60頁、宮城大学事業構想学部研究紀要広報委員会 編、2001年

竹本泰英・盛岡学・井戸広宣・和田潔「浜寺公園駅の曳家広報による移設」『JREA』、61巻、2018年7月号、42358頁-42361頁、一般社団法人日本鉄道技術協会、2018年

新井有紀、芸術教養演習1(2024年度)、「南海電気鉄道浜寺公園駅旧駅舎の保存活用について」

新井有紀、芸術教養講義3(2022年度)、「日常と非日常ー浜寺公園駅舎と綿業会館」

取材協力

特定非営利活動法人浜寺公園駅駅舎保存活用の会 中野浩二氏

堺市建設局道路部連続立体推進課 三浦健氏