町中が役者「小鹿野歌舞伎」 歴史が辿った道のり

1 基本データと歴史的背景

昔から秩父へ通ずる主要道は「秩父往還」と総称され様々な人々の行き来があったため文化交流も盛んであった。「江戸の文化の吹きだまり」などと言われ、やまひだの村ごとに定着した文化は極めて古風で多様であり、多彩な特色を持つ祭りや郷土芸能が数多く継承されているのである。

秩父地方の歌舞伎上演の歴史は古く、江戸時代中期から、忍藩[註1]の重役が領地である大宮郷の祭り[註2]の綿市視察に訪れ、屋台芝居を見物したという記録も残っている。

秩父夜祭で引かれる6基の山車のうち、宮地・上町・中町・本町の4基は江戸時代後半の建造とされていて、張り出し舞台・花みち・芸座を組み立て、歌舞伎を上演できるように当初から設計されたものである。これらは、国指定重要有形民俗文化財に指定せれている。

小鹿野春祭り(写真2・3)の山車の春日町屋台と上町屋台も県指定有形民俗文化財に指定されていて、同様に歌舞伎上演設備を持っているのである。

寛政四年(1792)の師匠坂東三十郎による「小栗判官」が秩父での歌舞伎が上演された最も古いものとされている。

文化・文政期(1804〜1830)に、秩父市下吉田出身の初代坂東彦五郎が江戸で修行を積んで秩父に帰省し、若い衆に芝居を教えたことが発端とされ、一気に秩父に歌舞伎が広がり現在に至るのである。

秩父歌舞伎には明治時代に結成され西秩父方面(旧吉田町・小鹿野町・旧両神村)を中心に活躍した『大和座』と、秩父市方面を中心に活躍した『和泉座』があり、両座とも秩父の歌舞伎の最盛期を作ったことになる。

現在、秩父の歌舞伎の伝統を伝える保存団体のうち、小鹿野歌舞伎保存会は『大和座』の系統に属していて、秩父歌舞伎正和会は『和泉座』の系統に属している。

初代坂東彦五郎がもたらした華やかな江戸の文化は、彼の弟子たちによってまたたくまに秩父に広まったのである。しかし、昭和の時代になると映画の流行とともに歌舞伎などの娯楽は一気に衰退をしていき、一座の経営もままならない状態へとなっていくのである。「高砂座」「秩父座」「梅松座」と、変貌を続けながらも、戦後に「秩父歌舞伎正和会」が結成されるも、高度経済成長期や社会構造の変化、テレビの不況などの原因により歌舞伎の活躍には、冷え込んだ時代を迎えることになるのである。

昭和46年に小鹿野町は町内の体育館に歌舞伎をはじめとする郷土芸能を一堂に集めた「郷土芸能祭」を始め、このことをきっかけに伝統文化を見直す活動が生じたのである。昭和48年に小鹿野歌舞伎保存会が結成され、昭和50年には県指定文化財の指定を受けるなど、少しづつ評価を上げて現在に至ったのである。

2 事例のどんな点について積極的に評価しているのか

現在の小鹿野町で演じれれている歌舞伎は男性が演じる小鹿野歌舞伎の他に女性による「奈倉女歌舞伎」、小学生から中学生を対象にした「子ども歌舞伎」(写真4・5)、小鹿野町両神地区の「両神歌舞伎」、木魂神社例大祭の「お天狗様の歌舞伎」などの上演がある。その歴史は古く、「歌舞伎のまち」といわれる横顔を生かし伝統文化を基調とした町づくりと、伝統文化教育の必要性を考えさせられる独自の方針が、他との差別化としても魅力的なところでもあるのだ。

小鹿野歌舞伎の大きな特徴は、多くの町民が役者経験者であり、義太夫、かつら、衣装、大道具、化粧などすべてを町民で賄うというところである。現在はホールなどの設備の良い環境で上演する機会も多いが、基本的には小鹿野の春祭りの山車をステージに変化させ祭り屋台での上演が披露の場である。(写真6・7)

幼少の頃から歌舞伎に親しみ、友達や家族の誰かが携わっている環境や、学校教育ビジョンの中に取り入れられていることから、自ら志願して歌舞伎を体験したいと考える子供たちが多く、伝承のためというよりも、自然と未来へと受け継がれていく環境の設定を築きあげている、町や保存会の方々のアイディアと努力を強く感じることができるのである。

3 国内外の他の同様の事例と比較して何が特質とされるか

江戸時代から昭和30年代ごろまで、日本各地に農村歌舞伎といわれる農民の手による芸能が盛んであった。

「素人歌舞伎」「地芝居」「村芝居」と呼ばれたもので、本職の「歌舞伎」の演目や演出をお手本にしたもので、それぞれの村々で独自の特徴を持ち、何百年にもわたり伝承されてきたものである。これらの芸能は、風紀が乱れるという理由で、江戸幕府は取り締まりの対象としていたのだが、祭礼などでの奉納を健前としながら受け継がれてきて、江戸幕府の力の弱まった19世紀以降、全国の農村で広く定着したとされている。

現在、この農村歌舞伎は

『檜枝岐歌舞伎(福島県南会津郡檜枝岐村)』福島県檜枝岐村で270年の歴史を持つ農村歌舞伎である。村人がお伊勢参りの際に見た歌舞伎を村に伝えたことが始まりとされている。出演から裏方に至るまで村人が務め、、日本一の知名度を持つ農村歌舞伎とされている。

『中山農村歌舞伎(香川県小豆郡小豆島町)』香川県小豆郡小豆島町で300年以上続く農村歌舞伎である。お伊勢参りに行った島民が、上方歌舞伎の絵馬や衣装を持ち帰った事がきっかけで始まったとされている。現在は、重要無形文化財に指定されている。

『小鹿野歌舞伎(埼玉県秩父郡小鹿野町)』埼玉県秩父郡小鹿野町で19世紀初頭から継承されている農村歌舞伎である。この秩父市吉田町出身の初代・坂東彦五郎が江戸で修行をした後に帰省し故郷の秩父に伝えたとされている。小鹿野歌舞伎の特徴は、小鹿野の春祭りで引かれる祭り屋台(山車)が主な舞台となることである。小鹿野の街並みも歌舞伎を見るのに都合よく造られていて、家の2階が観客席になるなどの工夫もされている。農村歌舞伎とされているが、演者はもちろん小道具や衣装、化粧に鬘など歌舞伎に関わるもの全てが町民で行なっている点である。「町じゅうが役者」といわれるくらい、町民全体で取り組まれているのである。

4 今後の展望について

子供たちが活躍できる未来の社会とは、現在の社会の背景や情勢から推測するにも、見通すことが難しい時代であるといわれている。人口減少、もちろんその中に少子化の問題も含まれるのであるが、郷土の伝統文化や伝統芸能を受け繋ぐための人材の確保は極めて深刻な状況にあるのだ。

令和7年度に小学校4校を統合し、子供たちにとって望ましい教育環境の整備を率先して進めている小鹿野町である。この現象は小鹿野町に限ったことではなく、どの地域の山間部の小さな集落では過疎化が深刻な問題とされているのである。

幼少の頃から歌舞伎に触れ、学校教育の一環としても歌舞伎が取り入れられるということは、明日を担う子供達が、郷土小鹿野への愛着と誇りを抱き、確かな人間力を身につけるためであり、そのためには学校、家庭、地域の一体感での教育の推進を図るという考えからなのである。

大人になり、故郷である小鹿野町を離れたとしても、心のどこかに歌舞伎で学んだ個々のアイデンティティーは、どこで何をしていても自分のひとつの特別なツールになることだろう。

そしてなにより、また帰りたいと思える故郷づくりとしても、「生まれた地域を知る」(写真8)ということの重要性にも着目したいし、この社会教育の学びを通して、それぞれが生きがいを持って生きるということと、学びの成果を年齢関係なく様々な人々と共有しながら地域づくりに主体的に取り組むことを目指すことが、小鹿野町の展望であるということなのだ。

5 まとめ

幼少から、生活の中に溶け込んでいる歌舞伎というひとつの文化は、自然と小鹿野町の子供達に特別な「環世界」を与えているのである。

このことは、強制という概念とは程遠い、自らの意思と活力からなるもので、次世代へと継承するための工夫と知恵が詰まった小鹿野町のオリジナルなアイディアが感じられ、しっかりとした基本方針のもとに形成されていることに非常に感動をした。

継承し、さらにグローバル社会に対応できる基盤を考えながらの活躍に、今後の期待と自分もこの町の住人であることに誇りに思うのである。

-

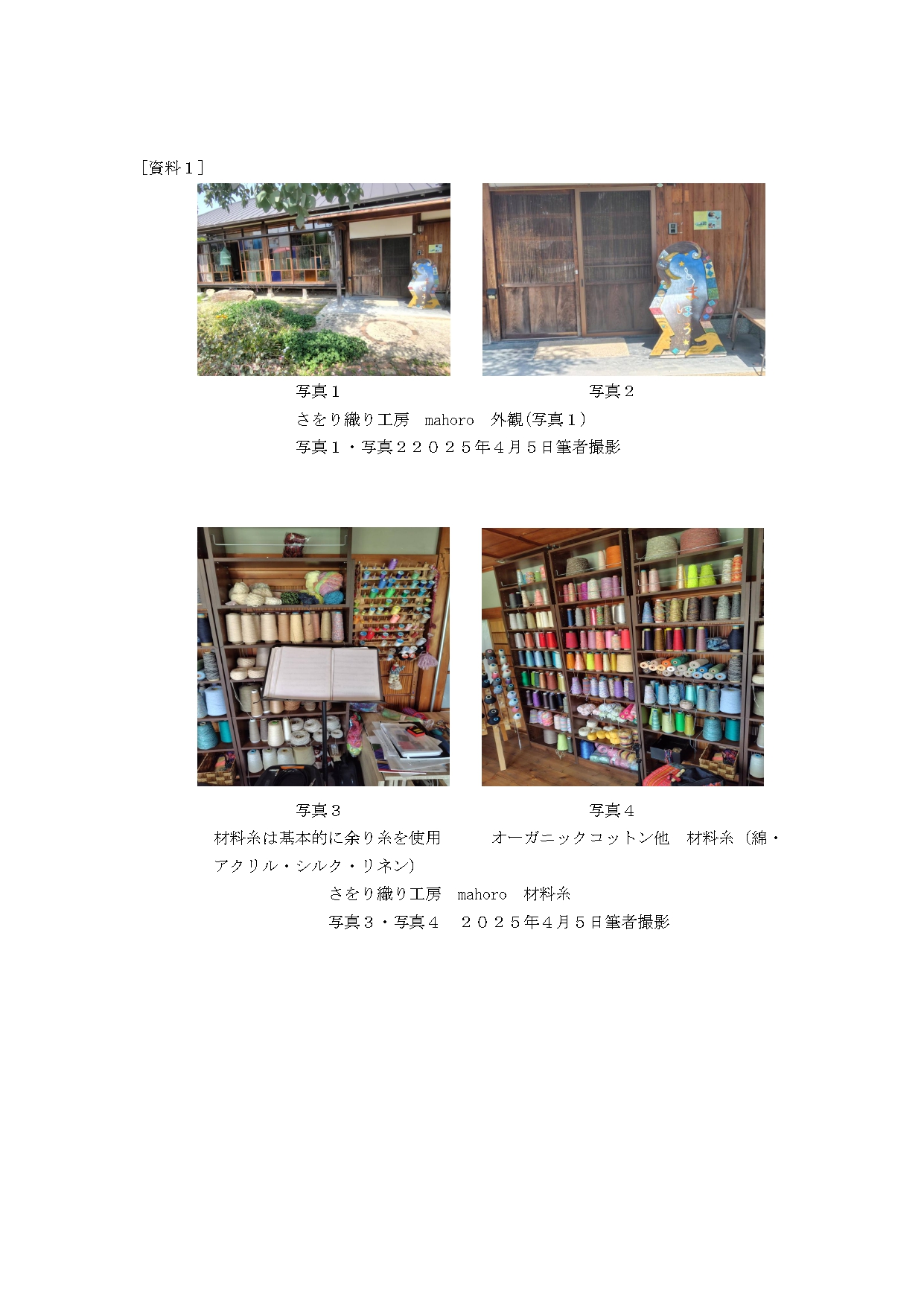

「写真1」小鹿野歌舞伎 大和座の時代の初代坂東彦五郎(左)と、坂東三津蔵(右)

「写真1」小鹿野歌舞伎 大和座の時代の初代坂東彦五郎(左)と、坂東三津蔵(右) -

「写真2」 毎年4月の第3金曜日・土曜日に開催される小鹿野の春祭り。2台の屋台(上町屋台・春日町屋台)と、2台の傘鉾(腰のね・新原)が、金棒突きと呼ばれる少女太刀の先導で小鹿野町宇野市街を巡行する。そして2台の屋台が小鹿野歌舞伎の舞台にもなる。

「写真2」 毎年4月の第3金曜日・土曜日に開催される小鹿野の春祭り。2台の屋台(上町屋台・春日町屋台)と、2台の傘鉾(腰のね・新原)が、金棒突きと呼ばれる少女太刀の先導で小鹿野町宇野市街を巡行する。そして2台の屋台が小鹿野歌舞伎の舞台にもなる。 -

「写真3」 小鹿野の春祭りの屋台と傘鉾の曳行図。前夜祭では、上町と春日町の屋台に、張り出し屋台が組まれ、ここで屋台歌舞伎が上演される。

「写真3」 小鹿野の春祭りの屋台と傘鉾の曳行図。前夜祭では、上町と春日町の屋台に、張り出し屋台が組まれ、ここで屋台歌舞伎が上演される。 -

「写真4」 屋台歌舞伎での小鹿野歌舞伎(子ども歌舞伎)の様子。

「写真4」 屋台歌舞伎での小鹿野歌舞伎(子ども歌舞伎)の様子。 -

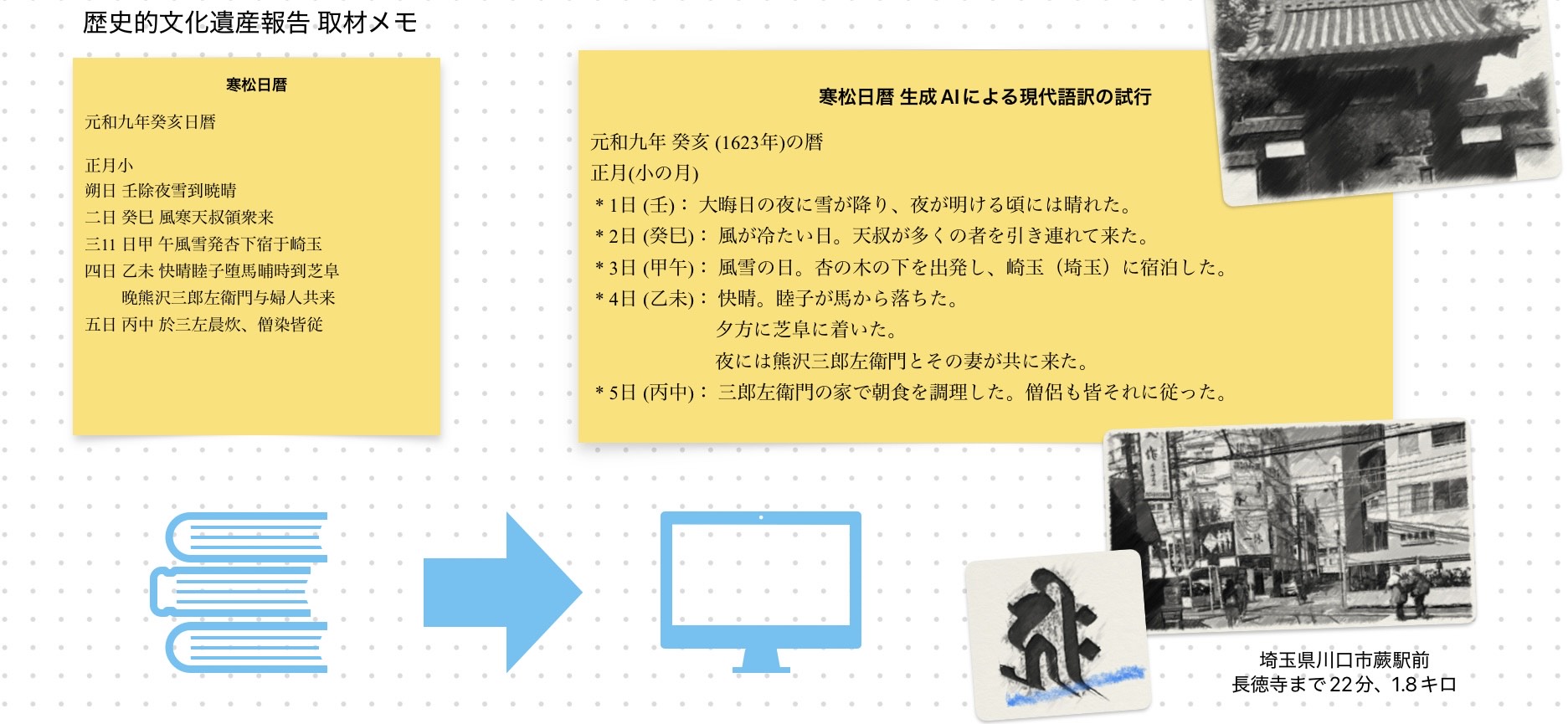

「写真5」令和7年5月25日に、秩父で第75回全国植樹祭が開催されました。天皇陛下の前で小鹿野子ども歌舞伎が上演され、天皇陛下と会話をしている演者の子供達。その後ろで優しく見守る、小鹿野文化財専門員である山本正実氏。

「写真5」令和7年5月25日に、秩父で第75回全国植樹祭が開催されました。天皇陛下の前で小鹿野子ども歌舞伎が上演され、天皇陛下と会話をしている演者の子供達。その後ろで優しく見守る、小鹿野文化財専門員である山本正実氏。 -

「写真6」 町内の祭りに奉演されるされる年間6回の定期上演のほか、日本各地での訪問公演も人気である。

「写真6」 町内の祭りに奉演されるされる年間6回の定期上演のほか、日本各地での訪問公演も人気である。 -

「写真7」小鹿野の春祭りの夕方から夜にかけて、大人による歌舞伎上演。迫力と華麗さに圧巻される。衣装、小道具、さらに役者の台詞や振り付けも全てを町民で行う。

「写真7」小鹿野の春祭りの夕方から夜にかけて、大人による歌舞伎上演。迫力と華麗さに圧巻される。衣装、小道具、さらに役者の台詞や振り付けも全てを町民で行う。 -

「写真8」小鹿野歌舞伎さろん。

「写真8」小鹿野歌舞伎さろん。

いつでも誰でも、小鹿野歌舞伎の歴史を辿ることができるスペースである。小鹿野町に帰省された元演者の方々には堪らない場所となっている。

小鹿野文化センター2階に常備されている。

参考文献

参考資料 参考文献

「参考資料」

・「夢と志を育む小鹿野教育」第3次小鹿野町学校教育ビジョン(小鹿野町教育委員会 令和6年4月発行)10頁芸術・文化活動の推進と文化財の保護・活用

・「夢と志を育む小鹿野町教育」第3次小鹿野町生涯学習ビジョン<計画期間令和6年度から令和10年度まで>(小鹿野町教育委員会 令和6年4月発行)8頁 郷土小鹿野に根ざした教育の推進

・「文化の香り高く将来に躍動するまち」第3次小鹿野町教育振興基本計画(小鹿野町教育委員会 令和6年4月発行)18頁

・令和6年度小鹿野町教育行政重点施策 (小鹿野町教育委員会より)4頁 小鹿野ならではの教育の推進

・第3章小鹿野町の教育行政の基本方針 (小鹿野町教育委員会より)11頁 豊かな心の育成

・「第27回全国地芝居サミットinおがのパンフレット」全国地芝居サミットinおがの実行委員会編 2024年

・「第50回歌舞伎・郷土芸能祭パンフレット」全国地芝居サミットinおがの実行委員会編 2022年

「参考文献」

・浅見清一郎著「秩父祭と民間信仰」株式会社有峰書店 1970年9月20日発行 294頁〜325頁

・秩父商工会議所編「やさしいみんなの秩父学」株式会社さきたま出版会 2007年3月31日発行 220頁〜227頁

「参考ホームページ」

・小鹿野町HP 小鹿野歌舞伎 http://www.town.ogano.lp.jp/kabukisyoukai/(2025年7月10日閲覧)

・小鹿野歌舞伎の歴史ロマン http://oganokabuki.com/interest/kabuki-history/(2025年7月10日閲覧)

「インタビュー」

・2025年4月 小鹿野町教育委員会 生涯学習課 文化財専門員 山本正実氏 協力

・2025年6月24日、7月2日 小鹿野町教育委員会 生涯学習課 文化財専門員 山本正実氏 協力

小鹿野町教育委員会 生涯学習課 主査学芸員

秩父まるごとジオパーク推進協議会 運営委員 肥沼隆弘氏 協力

[註1]忍藩:江戸時代に武蔵国埼玉郡(現在の行田市)に存在した藩。

[註2]大宮郷の祭り:大宮郷とは秩父の経済活動の中心地のことをいい、現在でいうと秩父夜祭のこととなる。

『写真提供』

「写真1」大和座の時代の坂東三津蔵と坂東彦五郎

https://oganokabuki.com/interest/kabuki-history

「写真2」小鹿野の春祭り

https://Kanko-ogano.jp/event/apr-06

「写真3」 小鹿野の春祭り 屋台の曳行図

小鹿野春祭り歌舞伎情報 https://oganokabuki.com/2025/04/05

「写真4」屋台歌舞伎での、子ども歌舞伎

https://oganokabuki.com/2024/11/07

「写真5」令和7年5月25日に秩父で第75階全国植樹会が開催されました。天皇陛下の前で、小鹿野子ども歌舞伎が上演され、その後天皇陛下と会話をしている演者の子どもたち。https://oganokabuki.com/2025/05/30

「写真6」町の祭りに奉演される年間6階の定期上演のほか、日本各地での訪問公演の人気である。

https://www.town.ogano.lp.jp/kabuki

「写真7」小鹿野の春祭りの夕方から夜にかけて、大人の小鹿野歌舞伎の上演。迫力と華麗さに圧巻される。衣装、小道具、さらに役者のセリフや振り付けも全てを町民で行なっている。(2025年4月18日 筆者撮影)

「写真8」小鹿野歌舞伎さろん (2025年7月2日 筆者撮影)

小鹿野文化センター2階に常備されている。