石川丈山:デザイン嗜好とデザイン思考 ~詩仙堂の四畳半~

【第1章 基本データと歴史的背景】

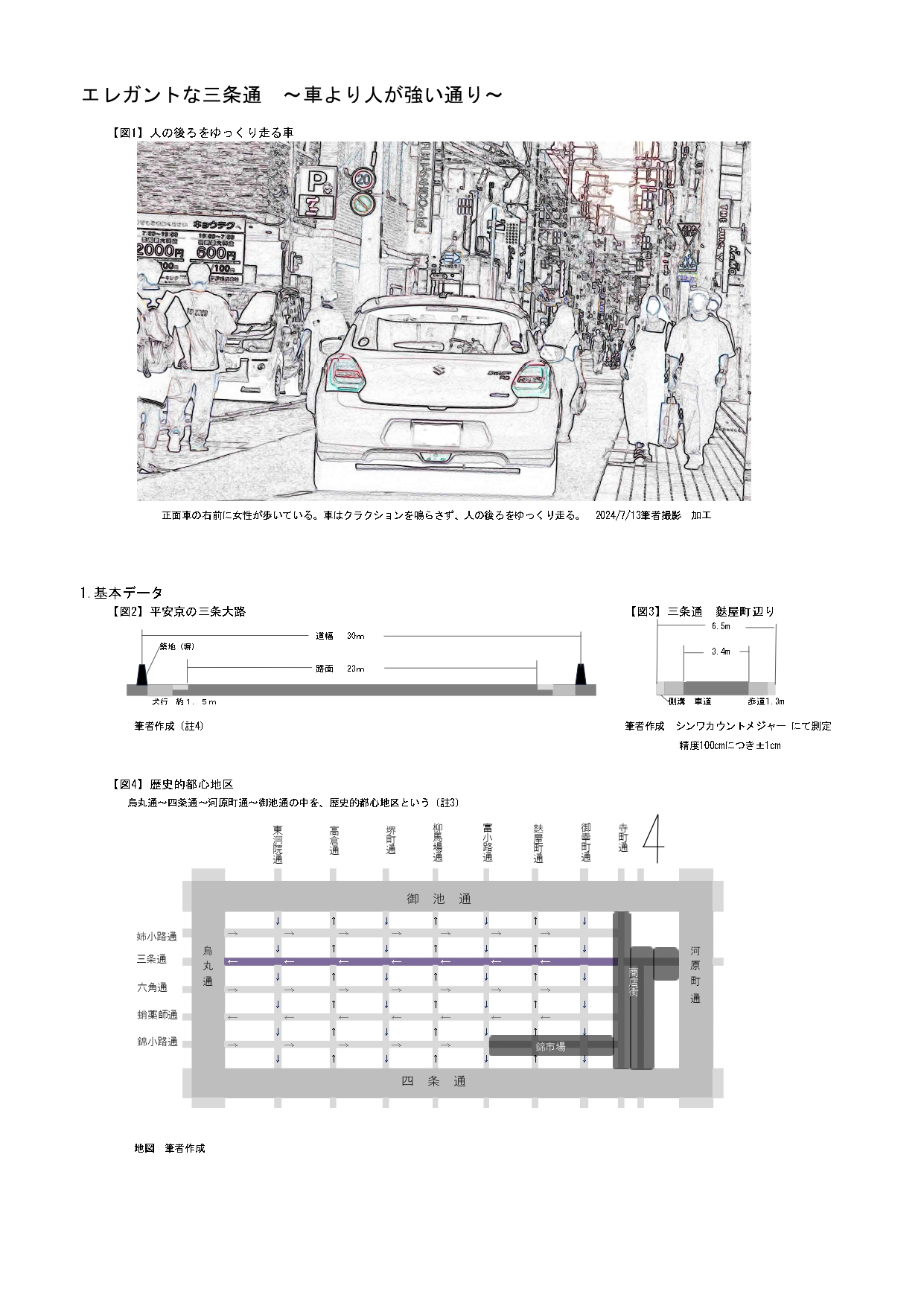

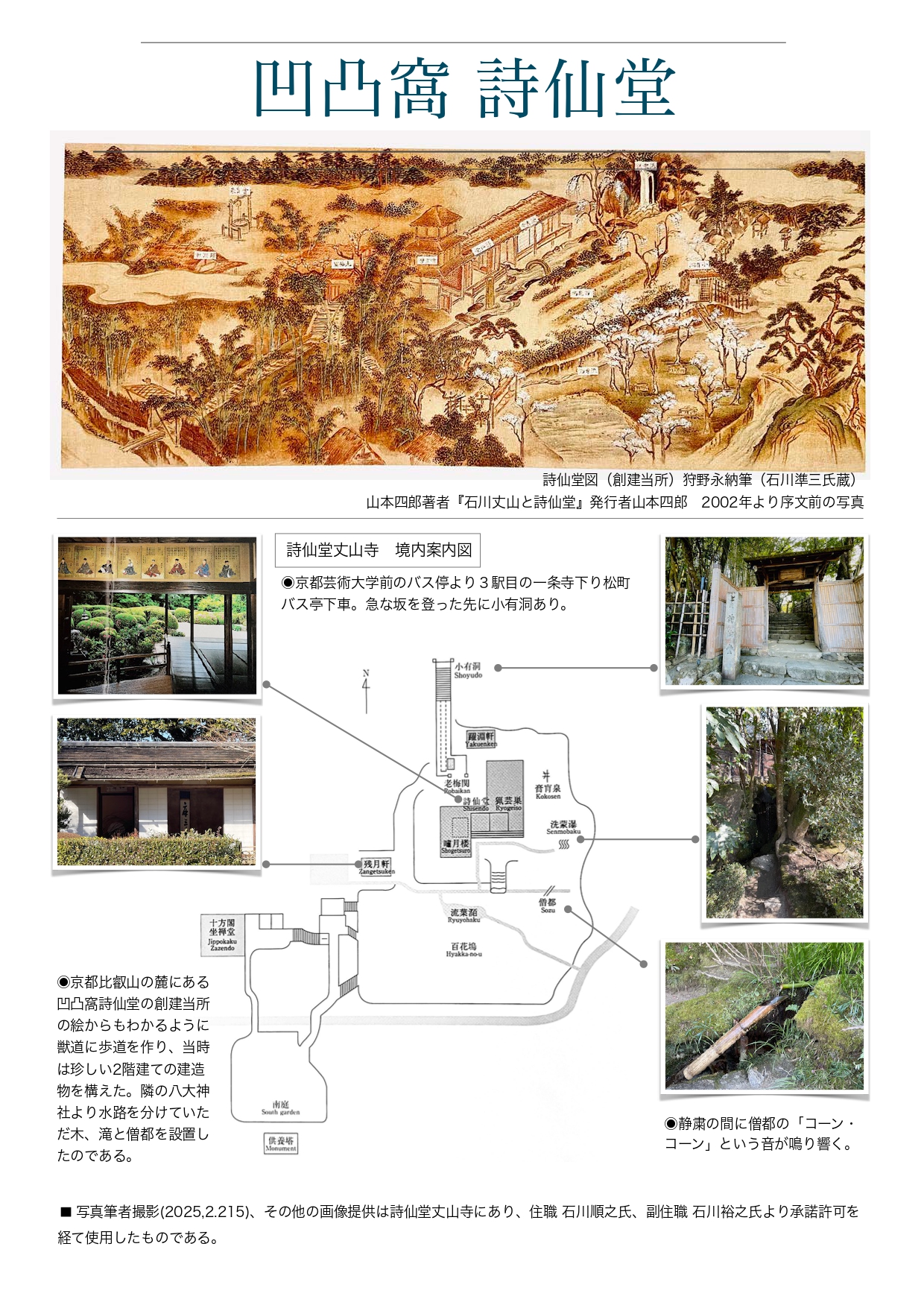

江戸初期の文人石川丈山(1583~1672)は、徳川家康(1543~1616)の近習として仕え、武士道と禅の対なる精神を持つ人物である。漢詩文、書画、篆刻、作庭、茶と文人文化の憧憬的存在として知られる。晩年を過ごした京都比叡山の麓にある凹凸窩詩仙堂は自然と一体化した東洋的空間構成にある。そこに掲げられた「三十六詩仙図額」は、文人としての東洋的美学を体現した場である。「三十六詩仙図」は、丈山自らが選定した中国の漢晋唐宗の詩人三十六名を、画家・狩野探幽に依頼して描かせたもので、詩仙堂内部の「詩仙の間」の四方上部に掲げられている。この板額は、日本における文人文化の憧憬的存在となり、三十六歌仙との対比においても重要な位置を占めている。丈山の詩仙選定においては、林羅山との書簡を交わしつつ、詩風や人物の徳性を重視して18組の対に分けて選定された。文人としての「人となり」や内面的な品格が、作品以上に重視された点は、日本文化に通じる「人の心の価値観」を反映しているといえる。詩仙堂の「三十六詩仙図額」は、長年の風雨や煤煙により劣化が進み、昭和中期には「今観るにはきたならしい。」状態であったとされる。日本画家・小早川秋聲(1885–1974)は、1951年5月号の雑誌『淡交』においてその状況を批評するとともに僧都の一定音とその間の静粛に茶の心を満たす心境を記している。(註1)その後模写の依頼時期がいつかは不明であるが、1963年、秋聲が77歳の頃に額を完成させている。また詩仙堂は1966年9月に「詩仙堂丈山寺」と改め曹洞宗に属した。このように、「三十六詩仙図額」は、石川丈山の選詩・空間構成によるオリジナルな表現であると同時に、後世の画家や文化人によって継承されてきた文化財としての重層性をもつ。

【第2章 積極的に評価している点】

本研究では、石川丈山が詩仙堂において創出した空間演出と文人思想の融合を積極的に評価したい。特に注目すべきは、「三十六詩仙図額」がただの美術作品としてではなく、訪問者の身体感覚と精神性に働きかける空間装置として機能している点である。

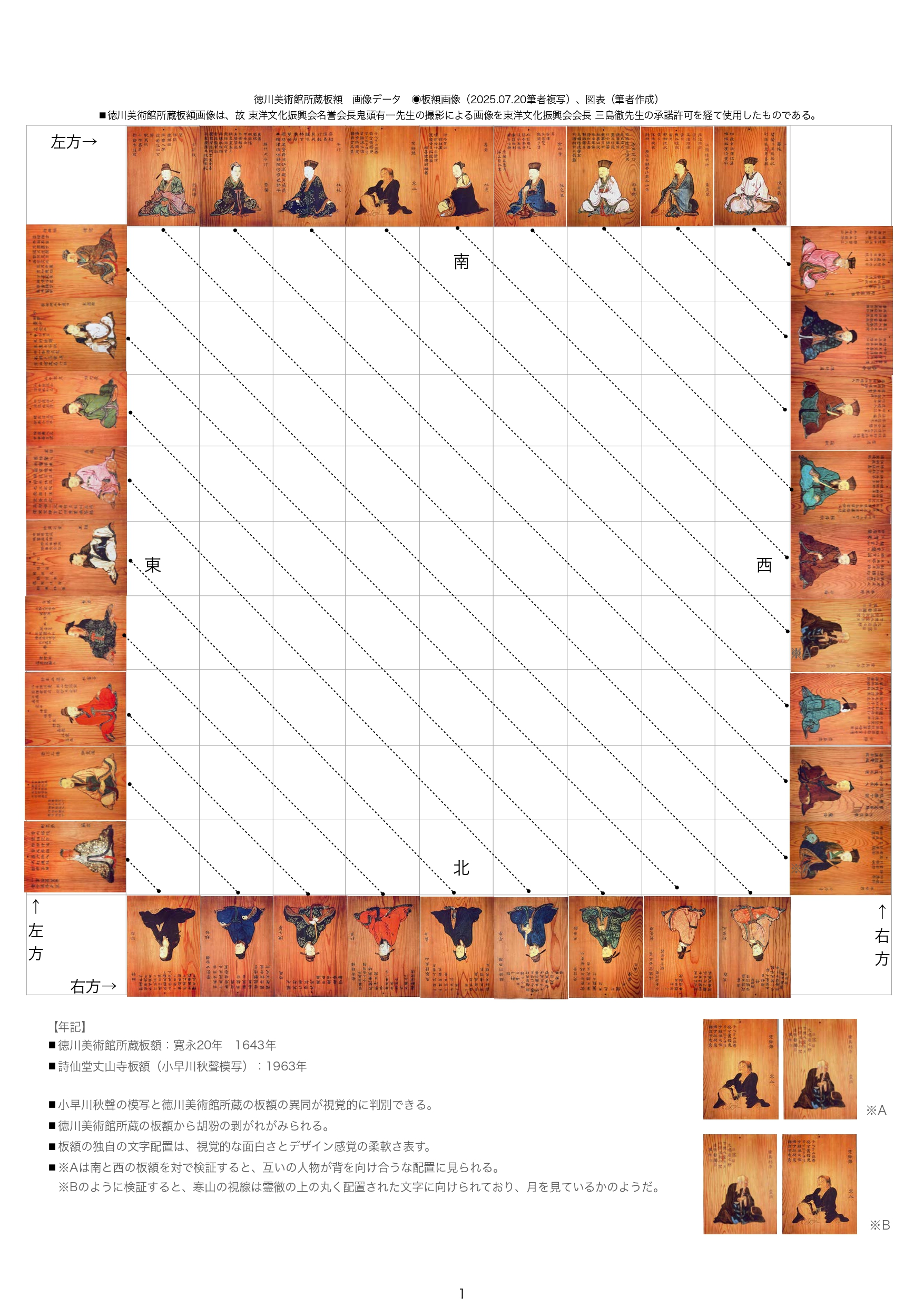

四畳半の「詩仙の間」に額を四方の垂れ壁に沿って設置した構成は、必然的に“見上げる”視線を導き、鑑賞者に精神的な上昇感を与える設計となっている。詩仙図は、単なる視覚的装飾ではなく、身体性を通じた思想空間として設計されており、詩仙堂全体が「精神修養の場」として機能している。

取材に応じてくださった東洋文化振興会会長・三島徹氏(7月20日(日)丈山苑で『漢詩勉強会』参加後に取材。三島徹共著『中国歴史紀行』第1巻 先秦・秦・漢(学研、1995年))は「詩仙の間は詩人たちを検証する場でもある」と指摘された。日々、丈山が詩仙の人物像や作品に思いを巡らせ、対になる漢詩人たちを精神的に往来していた空間としての詩仙堂は、文人としての生き方や理想を空間全体で表現していることがうかがえる。

また、1951年『淡交』に寄せた秋聲の文章からも、詩仙堂の静粛な環境と「僧都の音」によって満たされる精神性が記されており(註2)、空間体験そのものが丈山の思想と一致していることが確認できる。秋聲が模写制作に数年を費やしたことも、単なる復元ではなく、丈山の美意識への深い共感によるものと理解される。

【第3章 国内外の類似事例との比較による特筆点】

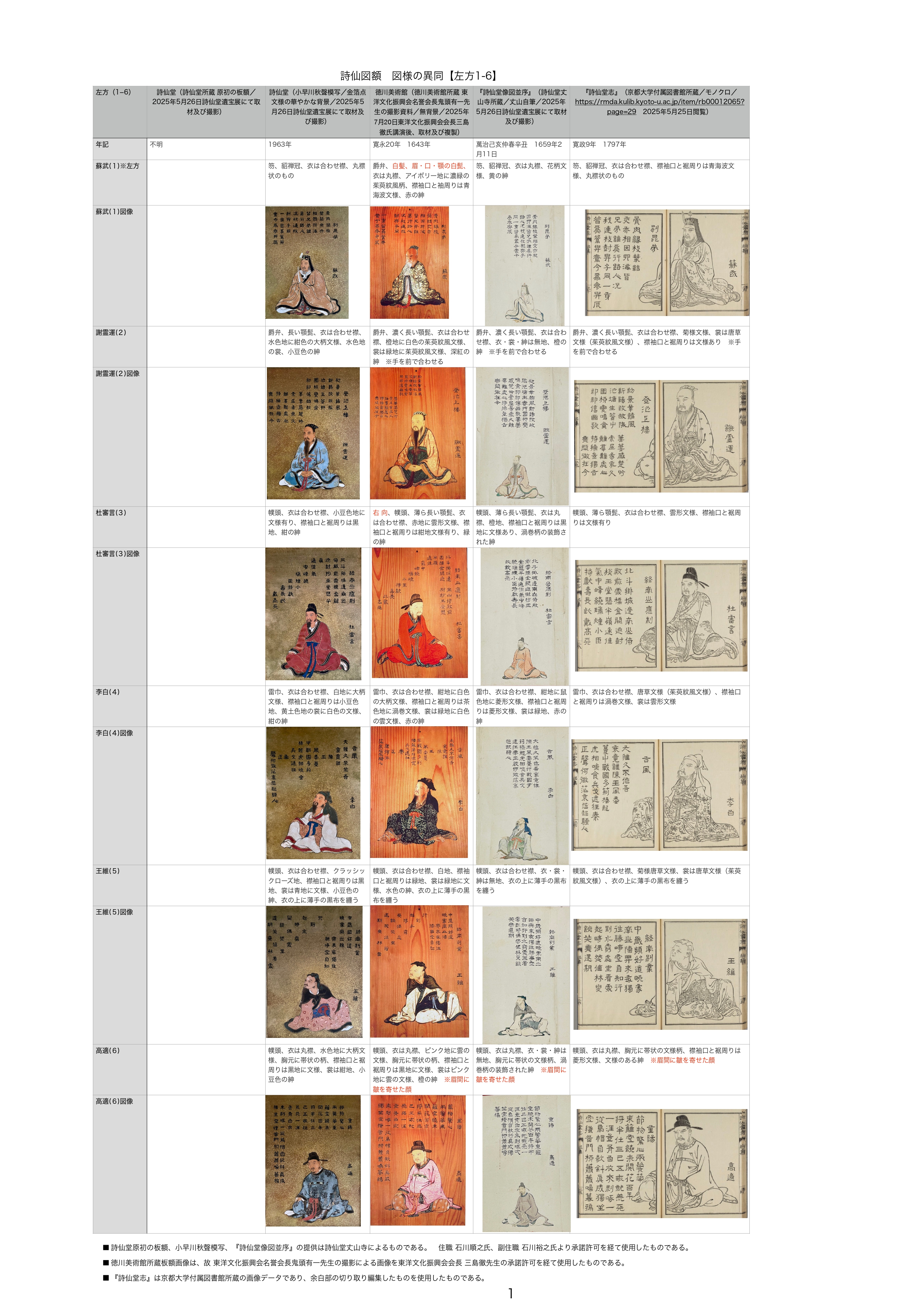

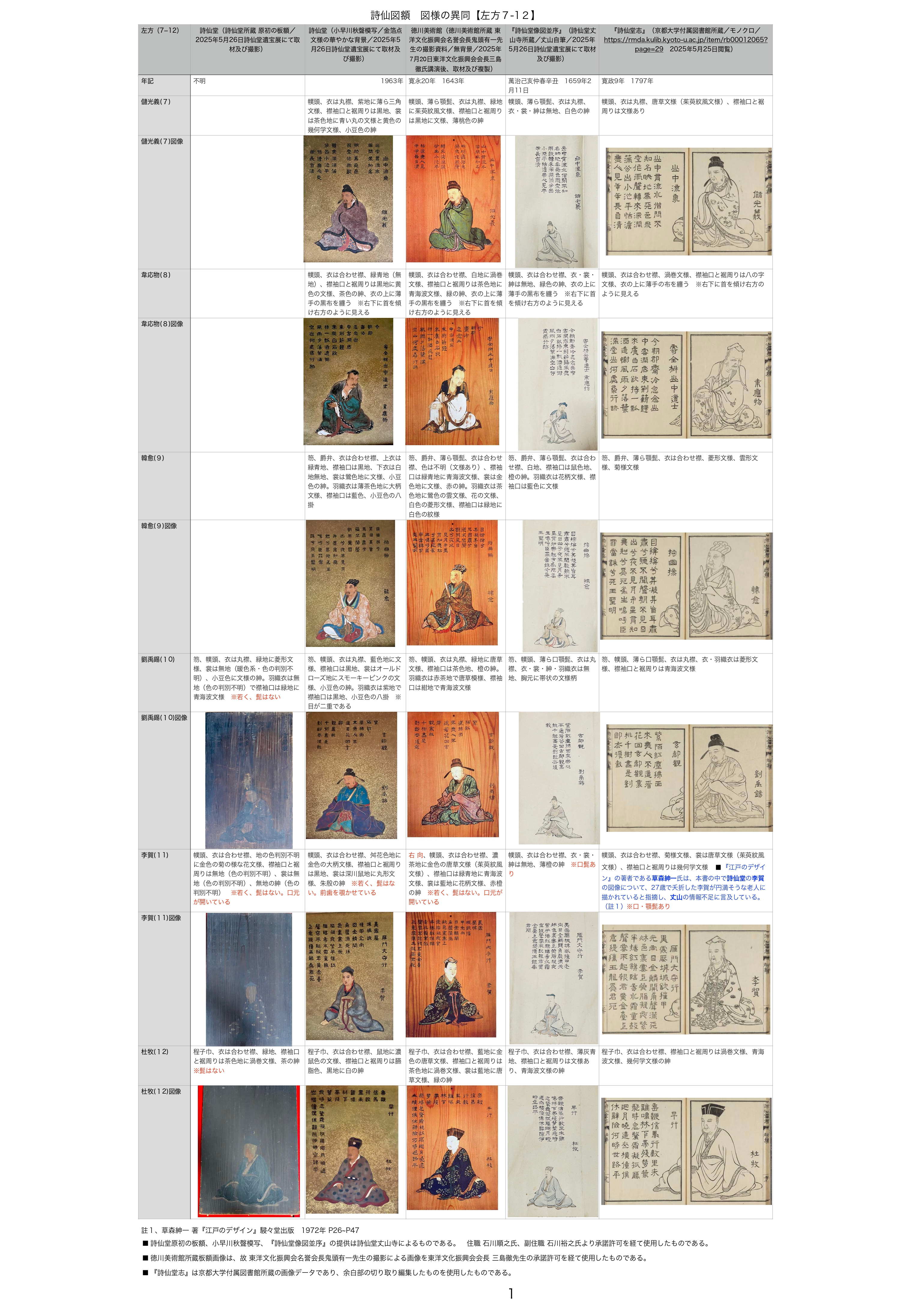

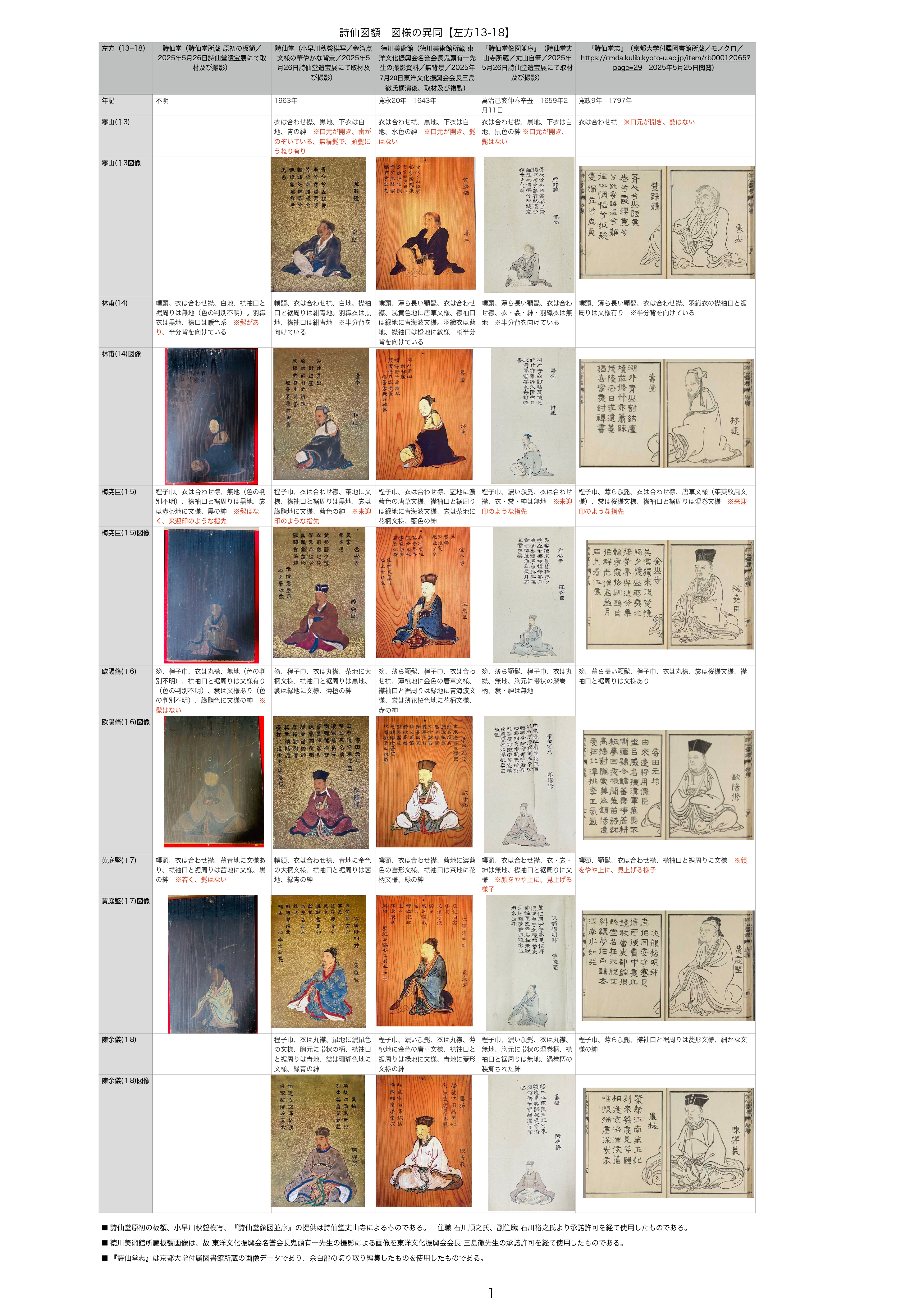

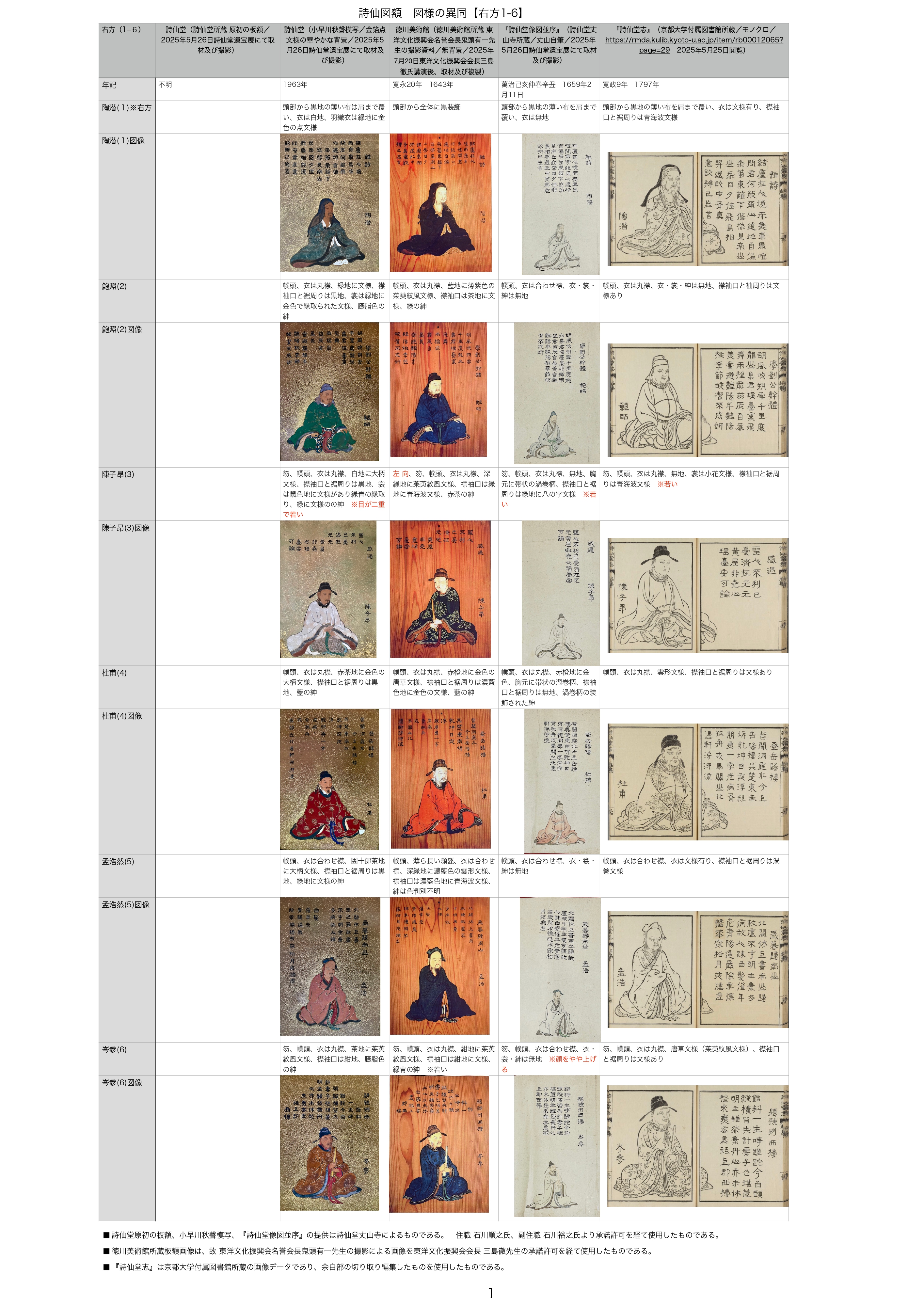

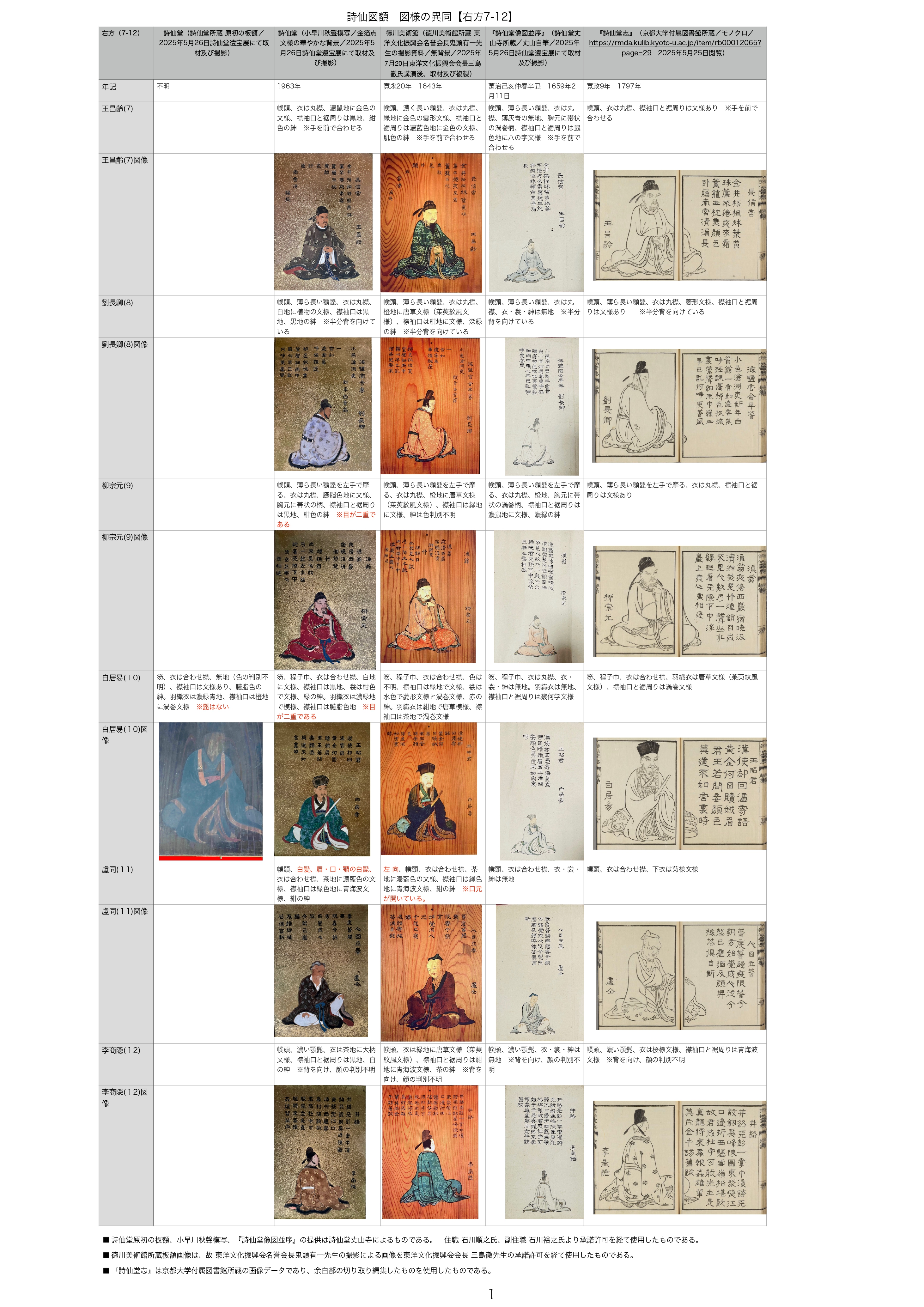

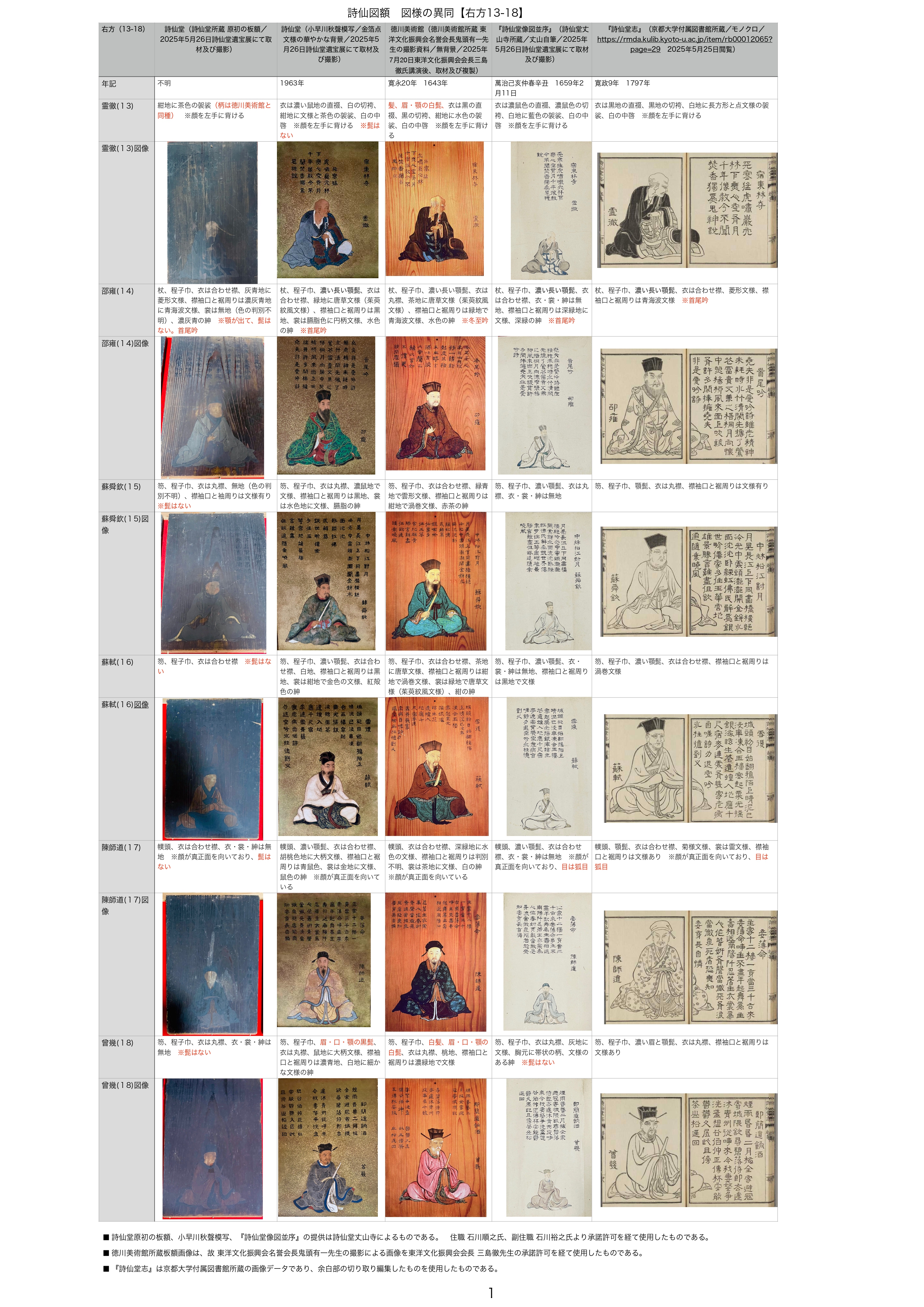

石川丈山の「三十六詩仙図額」と詩仙堂の空間設計は、国内外の類似事例と比較することで、その独自性と文化的価値がより明確になる。まず、江戸期の三十六歌仙図は、平安時代の王朝文化の復興と憧憬を反映しており、主に和歌の名人たちが肖像画で揃えられた。これに対し、丈山の三十六詩仙図は漢詩文の文人を中心に据え、日本と中国を跨ぐ多文化的視点で人物を選出している。特に、漢詩の名士や隠者を含む選定は、詩仙堂の精神性の中核となり、単なる肖像展示ではない思想的意義を持つ。詩仙堂のように空間全体に三十六詩仙を巡らせ、視線や身体感覚を通じて鑑賞者を巻き込む形態は珍しい。また、絵画としての差異も見逃せない。小早川秋聲の模写は原初の探幽筆とは構図や色彩に変化があり、金箔背景や人物表現の明晰化など、昭和期の感覚が反映されている。添付の図様の異同表に示すように、秋聲の模写は「継承」であると同時に「再解釈」でもあり、詩仙堂が生きた文化空間として変化し続けていることを物語っている。丈山のブラッシュアップの過程も板額に反映されていることがわかる。

詩仙堂のように「四畳半」という限られた空間で、全図額を囲む形で設置し、鑑賞者の動線と視線を細かく制御している事例は極めて特異である。

このような比較を踏まえると、丈山の三十六詩仙図額は単なる詩人肖像のコレクションに留まらず、空間設計と文化思想の融合体として際立つ。江戸期の文化的再編成の象徴であり、また現代においても空間演出の先駆的事例として学ぶ価値が高いと言える。

【第4章 今後の展望】

石川丈山の三十六詩仙図と詩仙堂の空間演出は、江戸初期における文人文化と空間美学を体現した貴重な遺産である。今後の展望としてまず挙げられるのは、地域社会との連携による文化発信と教育への活用である。丈山の生誕地である愛知県安城市和泉町では、地域の誇りとして丈山を再評価する機運が高まりつつあり、観光と学びを融合させた文化振興の可能性を秘めている。

特に、和泉町にある丈山小学校では、京都詩仙堂への修学旅行を何十年も継続しており、地域ならではの学習機会が育まれてきた。児童たちは、事前に丈山苑で四畳半の空間を体験し、丈山の歴史や詩文に触れることで、詩仙堂での実体験により深みが加わる。筆者自身もこの学びの体験者であり、現在の研究活動に繋がっている。こうした取り組みは、丈山の空間思想や江戸文化の価値を、次世代へ自然に継承する一助となるだろう。

加えて、丈山苑では市民参加型の文化継承活動も行われている。丈山研究に長年携わる先生方が、地域住民向けに詩文の解説や詩仙の朗読会、各種ワークショップを実施しており、丈山の思想と美意識を生活に根ざした形で伝えている。こうした働きかけは、丈山の世界を身近に感じるきっかけとなり、文人文化の再認識に繋がっている。

さらに、三十六歌仙図などの類似文化財との比較研究を深化させることで、江戸期における王朝憧憬や文人への共感といった文化背景を多角的に捉える視点が得られる。そのなかで、丈山が重視した「人となり」や「詩情あふれる情景」といった価値観は、鑑賞者の心に訴え、より良い空間設計へと通じる普遍的な観点を提供する。

このように、丈山の空間デザインは、現代の建築・展示設計にも活用できる可能性を秘めている。詩仙図をあえて高所に掲げ、見上げることで精神性と空間の奥行きを喚起する構成は、身体感覚を通じた思考のデザインともいえる。伝統文化をただ保存するのではなく、新たな創造の基盤として再解釈する視点から、詩仙堂の空間はこれからも文化的な意味合いを与え続けるだろう。

【第5章 まとめ】

本稿では、江戸初期の文人・石川丈山が設計した詩仙堂の「三十六詩仙図額」の歴史的変遷とそのデザイン的意義について論じた。徳川美術館所蔵の原初板額と、現在詩仙堂に掲げられている小早川秋聲による模写を比較検討し、絵画そのものの価値だけでなく、詩仙堂という空間全体における詩仙図の役割に着目した。丈山は単なる漢詩人にとどまらず、空間機能に意匠としての優れた感覚をもって、訪れる者に自身の嗜好からなる世界観を身体的に体験させる場を創出した。

また、三十六詩仙図は江戸期の文人文化や王朝文化への憧憬を背景に、地域文化の核として機能し続けていることも明らかになった。今後は地域の教育機関やデジタル技術との連携を通じ、丈山の文化的価値がより幅広く継承・発展されることが期待される。さらには、詩仙堂の空間設計思想は現代の文化施設デザインにも示唆を与え得る重要な資産である。

まだ学びの途中ではあるが、本研究が丈山の魅力や詩仙堂の価値について考える一助となれば幸いである。なお、本研究は引き続きHPにて更新を行い、丈山小学校児童への学習ツールの一助として活用いただけるよう強化する。◾️今後の展開先◾️ https://36shisen.hp.peraichi.com/top

参考文献

註1、小早川秋聲絵と文『詩仙堂の四畳半』p54『淡交 第5巻第3号-第12号 = 第33号-第42号(昭和26年3月~12月)』文献複写 昭和館図書館

注2、小早川秋聲絵と文『詩仙堂の四畳半』p54『淡交 第5巻第3号-第12号 = 第33号-第42号(昭和26年3月~12月)』文献複写 昭和館図書館

参考文献

草森紳一 著『江戸のデザイン』駸々堂出版 1972年

草森紳一 著『狼藉集』ゴルゴオン社 1973年

石井和紘 著『数寄屋の思考』鹿島出版会 1985年

『修学院史誌』修学院各種団体連絡会 1968年

中嶋賞華 文・写真『京の散歩道』一灯園灯影舎 1990年

『淡交 第5巻第3号-第12号 = 第33号-第42号(昭和26年3月~12月)』文献複写 昭和館図書館

徳川美術館

三十六詩仙図額(三十六枚の内)

https://www.tokugawa-art-museum.jp/about/treasures/painting02/034/

徳川美術館所蔵 ©徳川美術館イメージアーカイブ/DNPartcom

三十六詩仙図額(三十六枚の内)年代寛永20年(1643)

https://images.dnpartcom.jp/ia/lightbox

京都大学附属図書館所蔵デジタルアーカイブ

三橋成烈編著者『詩仙堂志』京都 : 北村庄助 詩遷堂蔵版 1797年寛政9 刊

https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/item/rb00012065?page=19 2025.06.22閲覧

詩仙堂志 4巻 [1]古典籍資料(貴重書等) > 石川丈山 原輯[他] 写

https://dl.ndl.go.jp/pid/2582746

詩仙 古典籍資料(貴重書等) 石川丈山 編[他] 林和泉掾, [1—]

https://dl.ndl.go.jp/pid/2539998

綾村担園著者『文人書譜2 丈山』株式会社講談社 1978年

上野洋三注者『江戸詩人選集 第一巻』株式会社岩波書店 1991年

和泉町史編集委員会編集『和泉町の歴史』和泉町内会 2020年

安城市文化財図録石川丈山書跡

http://www.katch.ne.jp/~anjomuse/bunkazai_zuroku/ishikawajyouzan_shoseki/index.html

詩仙堂丈山寺発行『詩仙堂』(株)便利堂 2023年

鬼頭有一筆者『石川丈山三十六詩仙とその詩』東洋文化振興会 2002年

山本四郎著者『石川丈山と詩仙堂』発行者山本四郎 2002年

山本四郎 著 『石川丈山研究余話』2001年

http://repo.kyoto-wu.ac.jp/dspace/bitstream/11173/709/1/0030_058_002.pdf

門脇むつみ著『詩仙図について』国立国会図書館文学11(3) 2010.5・6 遠隔複写(郵便受取)

清水重敦 岡田栄造監修 中山利惠編集(京都工芸繊維大学デザイン建築学系准教授博士/工学)『和楽庵ー旧稲畑勝太郎邸洋館ー移築再生報告書』2021年 三十六詩仙について 抜粋版

※詩仙堂より拝借したレポートとなります。

徳川美術館編集『徳川美術館名品集4 桃山・江戸絵画の美』徳川美術館 2008年

徳川美術館編集『歌仙ー王朝歌人への憧れー』徳川美術館 2013年

『令和3年度第2回安城市市民協働推進会議 次第』https://www.city.anjo.aichi.jp/shisei/siminsankatokyodo/siminsanka/documents/r40122shidai.pdf 2025年4月20日閲覧

『安城・和泉町で「鹿威(ししおど)し作り』石川丈山没後350年記念事業/和泉丈山会

https://www.e-hn.net/?p=15481 2025年4月20日閲覧

『自作の武筆で隷書体験(7/23)』石川丈山没後350年記念事業/和泉丈山会

https://swa.anjo.ed.jp/anjo16/weblog/1812516 2025年4月20日閲覧

『6年生「丈山文庫へ見学に行きました」』https://swa.anjo.ed.jp/anjo16/weblog/15203268

2025年4月20日閲覧

『QuizKnockと巡る江戸東京博物館展 」 こども向けイベント』https://www.city.okazaki.lg.jp/museum/exhibition/pastexhibition/2024/p040917.html 2025年5月27日閲覧

『安城歴史研究』https://ansyobunka.jp/rekihaku/goods/pdf/shish23.pdf 2025年5月27日閲覧

石川丈山研究会編者『覆醤集講和』石川丈山研究会 1982年

石川丈山研究会編者『覆醤集講和 (二)丈山生誕四百年記念号』石川丈山研究会 1983年

石川丈山研究会編者『覆醤集講和 (三)杉浦豊治先生追悼号』石川丈山研究会 1987年

石川丈山研究会編者『覆醤集講和 (四)』石川丈山研究会 1995年

安城市教育委員会 生涯学習部 文化財課(歴史博物館内)編集発行『石川丈山の世界 改訂版 丈山苑案内記』2007年

安城市歴史博物館編集発行『特別展 文人・石川丈山世界』1992年

石川丈山研究会編集発行『石川丈山とその詩』2008年

河野沙也子著者『日本画家小譚 マンガで読む巨匠たちの日常』青幻舎 2024年