登録有形文化財の活用 -「茶吉庵」の事例-

はじめに

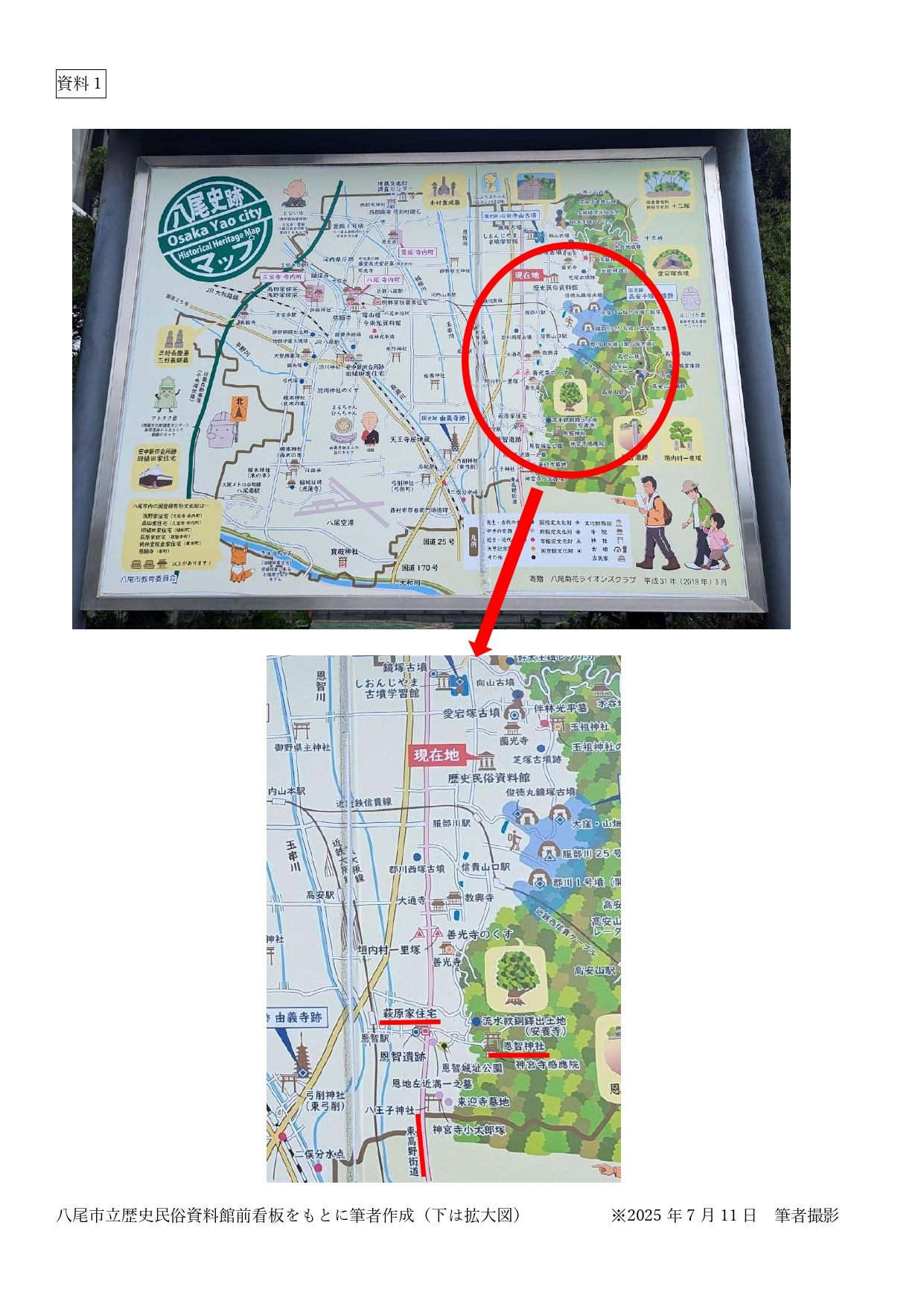

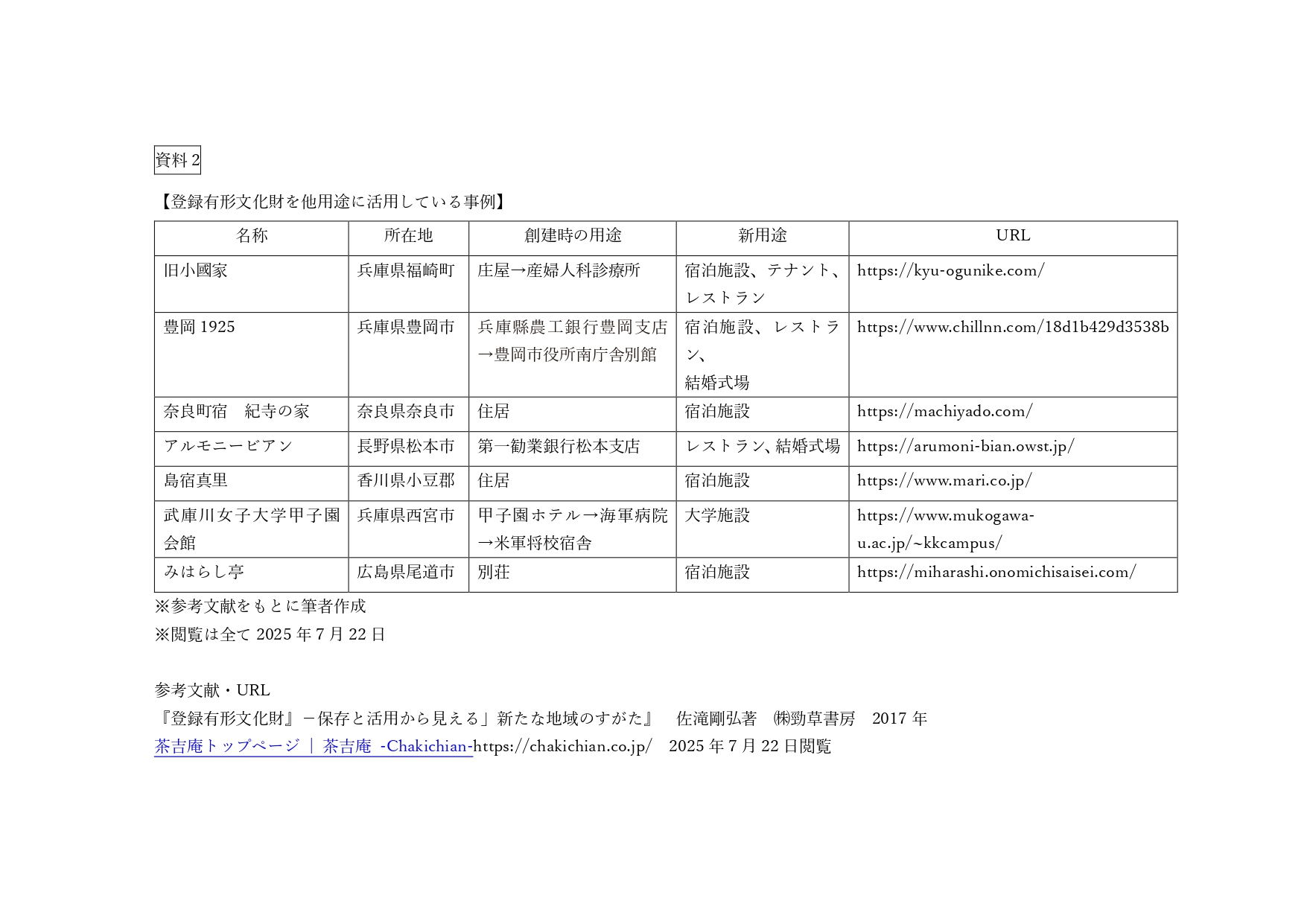

大阪府八尾市の東、河内二の宮・恩智神社の参道と、京都から高野山までを結ぶ東高野街道の交わる角に「茶吉庵」はある(資料1)。カフェや飲食スペース、カルチャースクールやイベント会場など、多くの人が利用できる施設として活用されている⑴。2019年には有形文化財「萩原家住宅」として国に登録された。近年、古民家などの建造物は、復元できない貴重な文化遺産として保存・活用する動きが広がっているが(資料2)、一方で税制面、金銭面で維持管理が難しく、取り壊したり分割して売却したりする例も多い⑵⑶。

本稿では、これらの課題を一つひとつ検討・解決しつつ、建築物が醸し出す雰囲気を巧みに演出・マネジメントしている「茶吉庵」を文化資産として評価し、その課題と今後の可能性について考察する。

1. 基本データ⑷

名称:萩原家住宅(茶吉庵)/はぎわらけじゅうたく(ちゃきちあん)

所在地:八尾市恩智中町3丁目 1番地

建築年代:主屋:江戸時代後期

建物種別:住居 / 商業・業務

構造:主屋:木造平屋建大和棟

見学:公開(営業など)

文化財指定:国登録有形文化財(2019年)、八尾きらり(八尾市景観資源登録制度)第12号⑸(資料3)

2. 歴史的背景

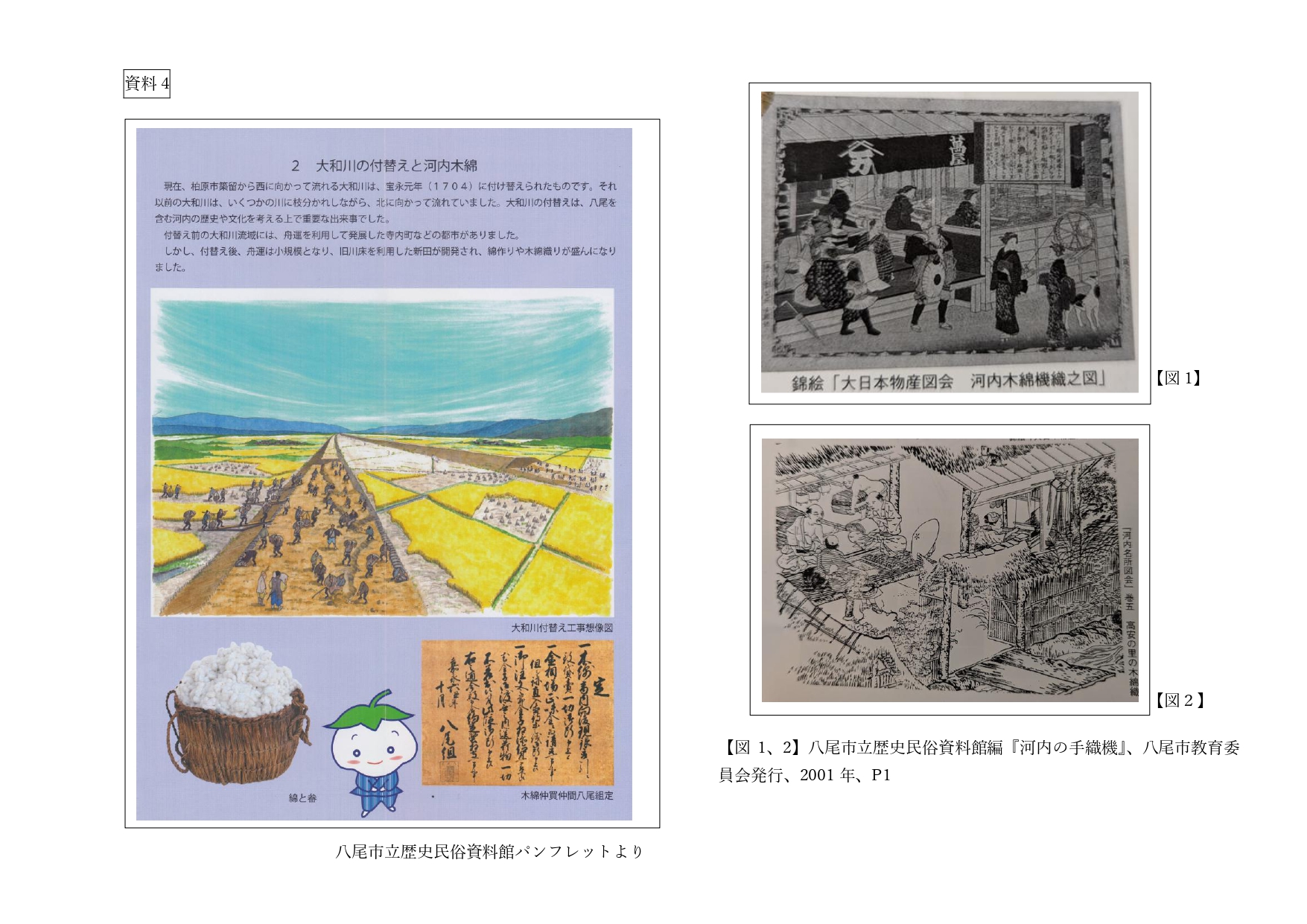

江戸時代、八尾市を含む大阪府東部一帯は全国有数の綿作地帯であり、それを原料として手織りされた河内木綿は市域を代表する商品の一つであった⑹(資料4)。「茶吉庵」は江戸時代に木綿業を生業として栄えた問屋、萩原家の屋号である。明治期以降は輸入綿の増加や機械化が進んだ影響で、この地域の木綿業は衰退する。「茶吉庵」も1993年には木綿業から完全撤退している⑺。大きな主屋や数々の蔵を含む建物は、住居部分を除き放置されている状態であったが、2017年から少しずつ整理・修復を重ね、2018年に「茶吉庵」というコミュニティスペースとしてオープンした。翌年には国登録有形文化財に認定されている。2023年には八尾市が独自に設定している「良好な景観をつくり出している景観資源で、歴史的・文化的価値が高いものや市民に親しまれているもの、地域のシンボルとなるもの⑻」としても登録されている。

3. 評価できる点

3-1.集い、憩い、つながる

これは、「茶吉庵」が掲げるテーマの一つである⑼。古い建築物を一般公開するにあたってその価値を維持していくためにはコンセプトを明確にしたほうが持続しやすい、との理由からだ。

「茶吉庵」には12時のオープンとともに、レンタルスペースで開催される講習会の参加者や陶芸教室の生徒が、ガラガラと鳴る引き戸を開けて暖簾をくぐり、次々に訪れる。平日昼間の利用者は女性が多いが、週末には音楽会や将棋大会といったイベントも催され、幅広い年齢層の人々が集まってくる。また、普段古建築に触れる機会がない若い家族や大学生などにも気軽に親しんでもらいたいとの狙いから中庭を利用したBBQも実施されている⑴。

「茶吉庵」は2019年のオープンから、自らが掲げたテーマに沿った空間づくりがなされているとして評価できる。

3-2.演出された空間

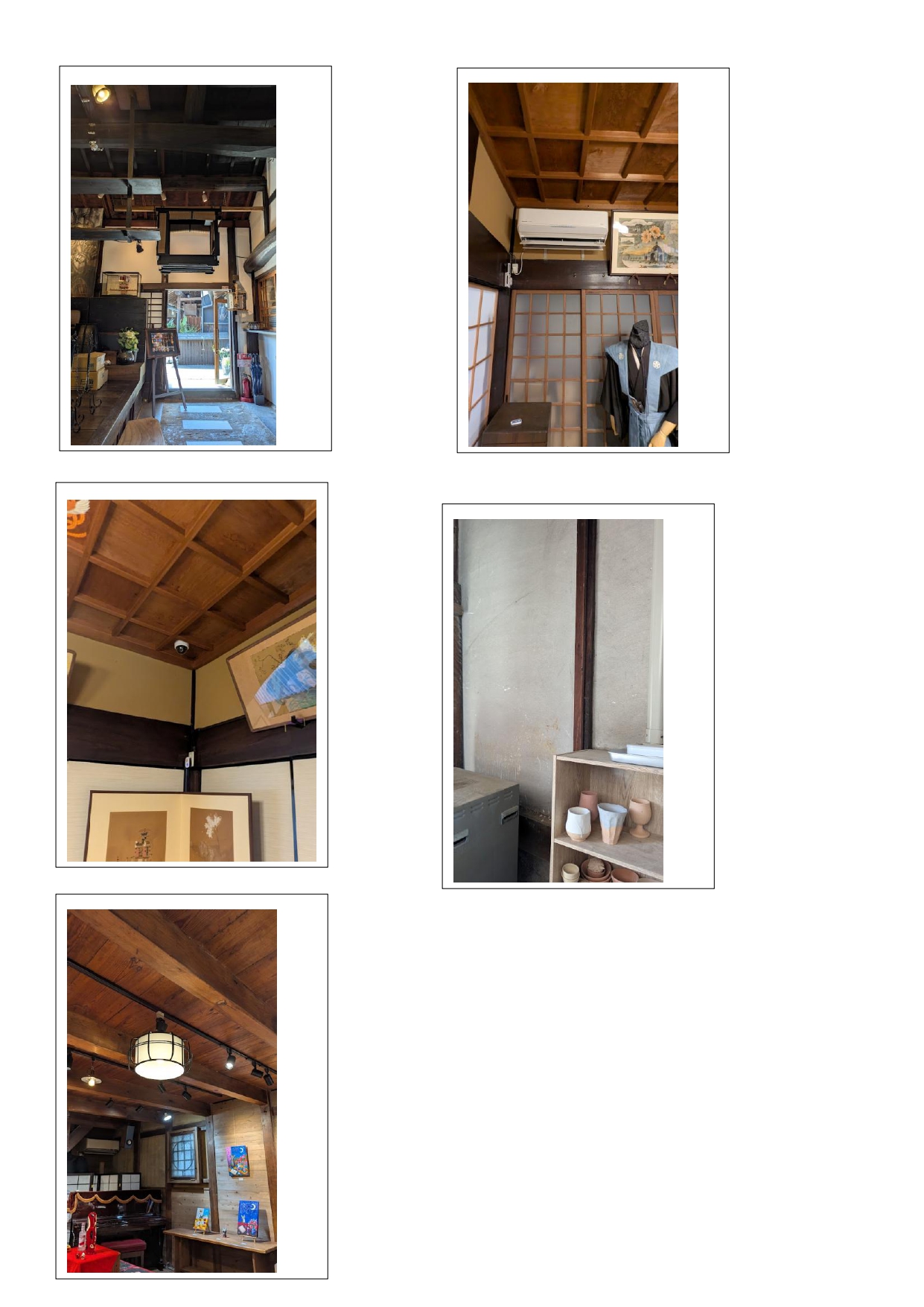

「茶吉庵」の特徴は、通りからよく見える主屋の大和棟⑽であろう。改修前の写真と比較しても急勾配の瓦屋根は健在である(資料5)。

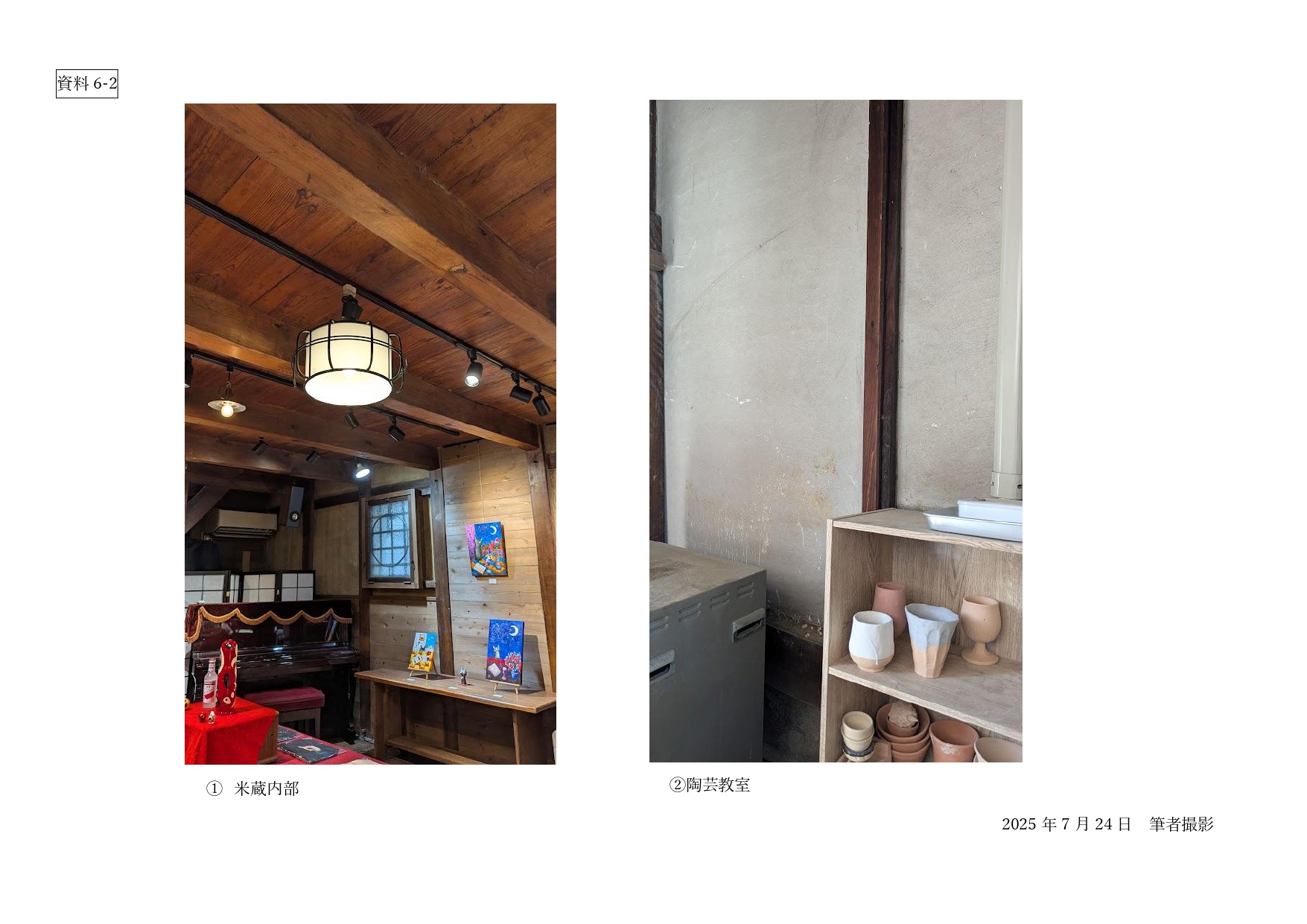

内部構造においては、土間玄関や太い梁は当時の要素を残す一方、応接間の畳は綺麗に張り替えられている。また、エアコン、防犯カメラなど運営に必要、かつ、快適に過ごすための設備も整っている(資料6-1①~③)。窓が少なく直射日光が入り込まない米蔵は、その構造を活かしながら、LED照明で明るさを補っている(資料6-2①)。野菜蔵であったところは床材を張り替えるくらいにとどめ、土壁はそのまま残し、陶芸教室として活用している(資料6-2②)。木綿問屋時代には蔵や母屋を行き来するためだけであった中庭は、減築することにより憩いの場として十分なスペースを確保した(資料6-1④)。

登録有形文化財における優遇措置や、国からの指導が受けられる権利を活用し⑾、「古いけれども、古臭くない」空間を演出することで、訪れる人を「快適な」古の世界にいざなう演出が施されているといえる。

3-3.点から面へ

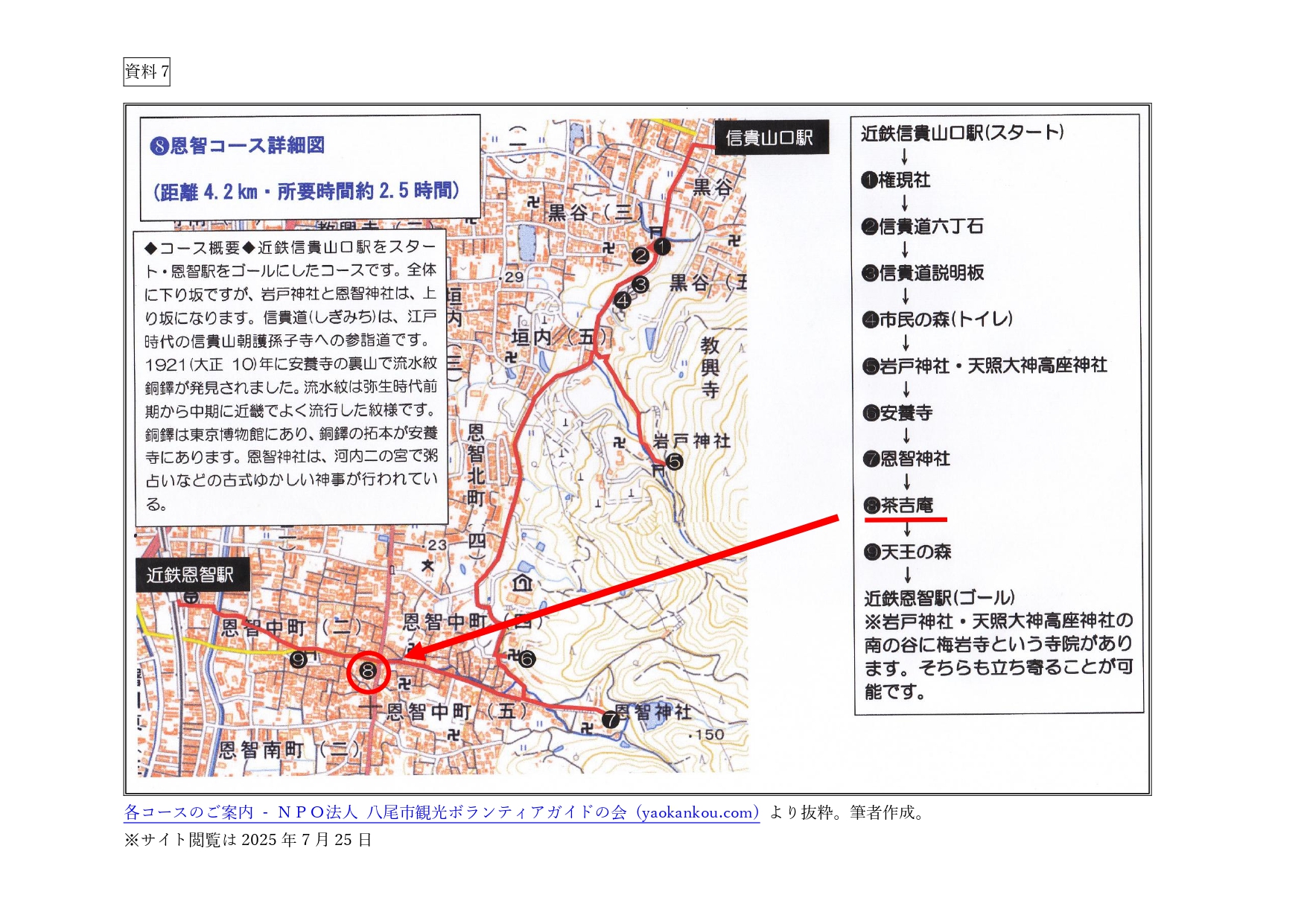

八尾市ボランティアガイドの会が企画する文化財や史跡をめぐるコース⑿のひとつに「恩智コース」があり、「茶吉庵」はそのコースに組み込まれている(資料7)。スタートである近鉄信貴山口駅を出発してから信貴山道⒀を経て東高野街道に沿って南下し、古代の寺社仏閣を目にしつつ、「茶吉庵」にも寄るコースである。このような歴史遺産を巡るコースに組みこまれることは、「茶吉庵」をその一部とみなし、また、地域の観光資源になっているといえる。

3-4.持続可能な運営

松本茂章は文化遺産マネジメントを持続可能にするために必要なこととして、①理念を具現化するための文化遺産経営人材を揃え、②資金調達のための努力を続け、③専門知識を養うことをあげている⒁。

「茶吉庵」の事例をこれらの条件に当てはめてみる。まず「①理念を具現化するための文化遺産経営人材」については、「茶吉庵」19代目当主萩原浩司氏を筆頭に「茶吉庵プロジェクトチーム」が相当する。「茶吉庵」を取り壊さず、残して活用すると決めた時に立ち上がったチームである。様々な分野に精通したメンバーが、各々の人脈やネットワークを駆使して修復に関わった⒂。「②資金調達」については、登録有形文化財制度における優遇措置の活用はもちろん、クラウドファウンディングでの資金調達と、建物を活用して得た収益が運営資金になっている。これは松本が例として挙げているイギリスのヘリテージマネジメントにおける「自ら稼ぐ」意識⒃が「茶吉庵」にも作用していると考える。レンタルスペースやカフェからの収益を修復に充てることは、すなわち建物を将来にわたって使い続ける意志を示すものである。「③専門知識を養う」について松本は、人文学、社会科学、自然科学の3つの学問をバランスよく身につけるべきである、と述べている。「茶吉庵」では、日々の運営に加え、イベントの企画、開催など、関係するすべての事柄にこれらの知識が必要とされると考える。「茶吉庵」がテーマに掲げている「ほんまもん⑼」を追及する姿勢はこれらの知識なくしては成り立たず、したがって、「茶吉庵」は2018年のオープン以来、活用の歴史は浅いが、持続可能な文化遺産マネジメントがなされているといえる。

4. 比較する事例

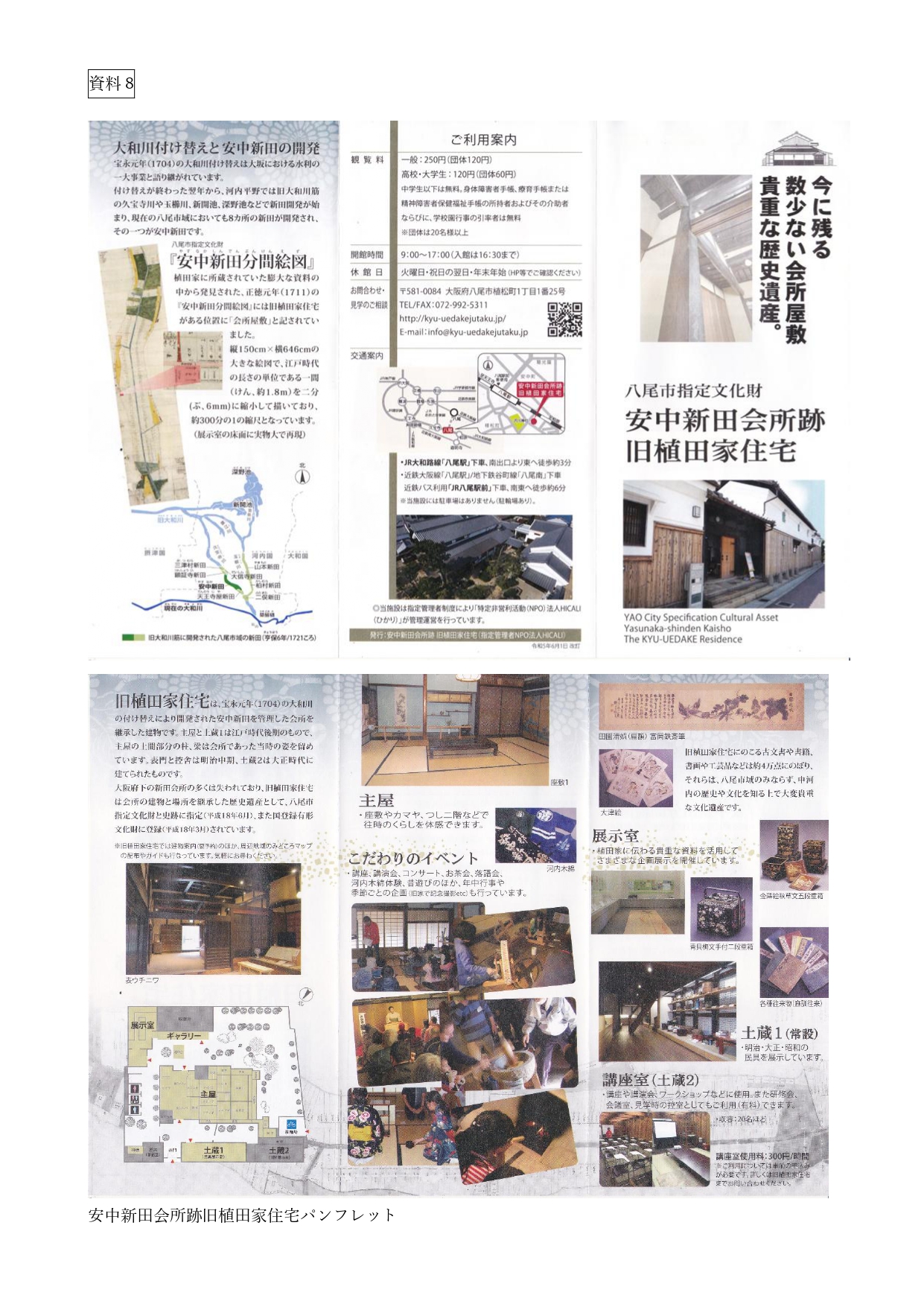

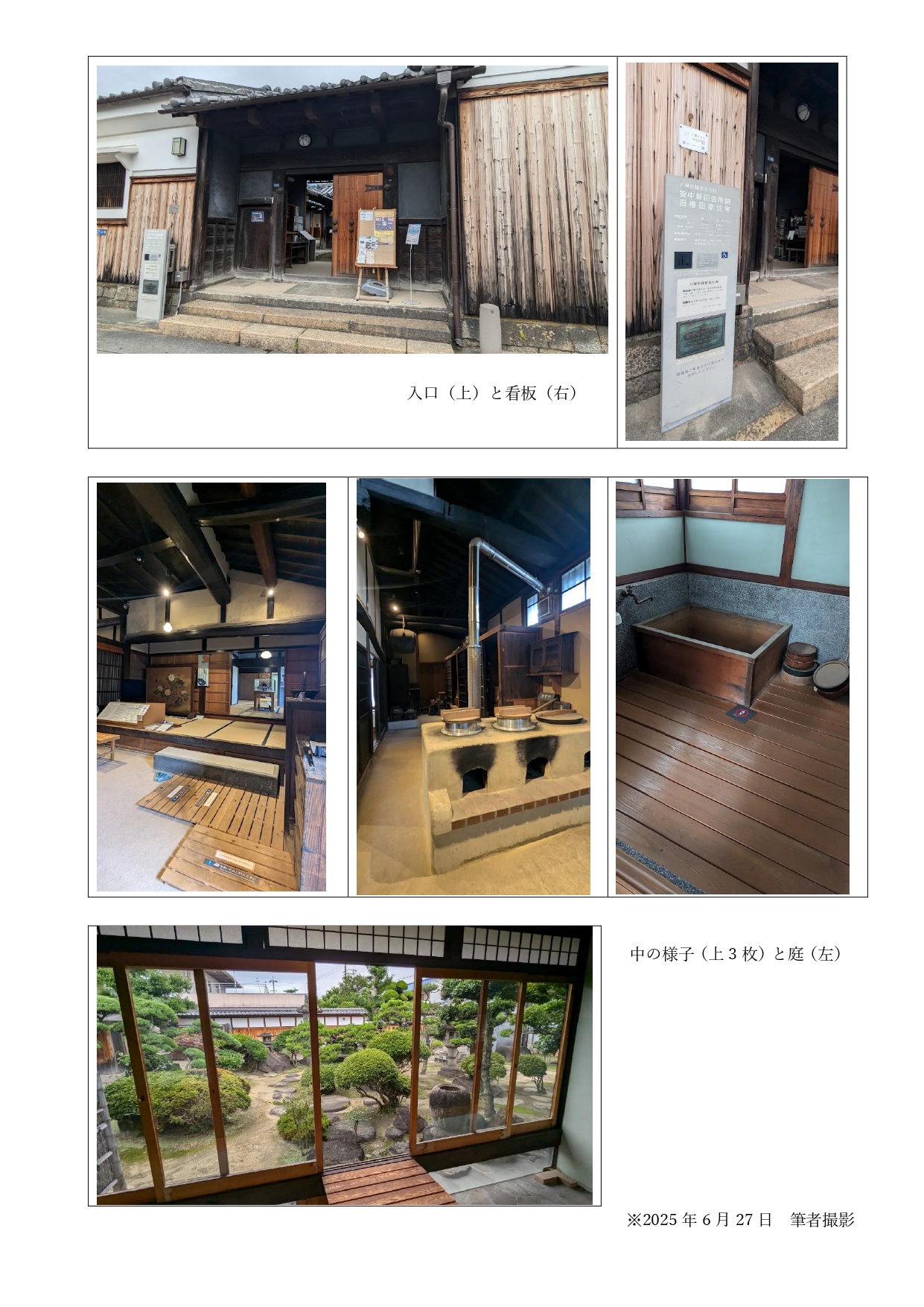

同市内、同時代の住宅として有形文化財登録されている「安中新田会所跡旧植田家住宅」を比較事例として挙げる(資料8)。こちらは市から委託を受けたNPO団体が管理しており、観覧料を払って見学するスタイルである。筆者が訪れた平日午後2時頃は訪問者はおらず、受付に一人と、庭仕事をしている女性がいた。植田家の歩みと八尾市一帯の歴史、当家に残る所蔵品を見て知ることができた。これは小松弥生が述べている最も一般的な活用法に値すると考える⒄。

5. 特筆できる点

どちらの文化財もイベントなどを企画し、周知を図っているが「茶吉庵」の場合は、文化財そのものが主役でない点が特筆できると考える。建物の歴史や文化を伝えることを目的としたイベントではなく、人々はイベントに訪れた「偶然」の機会に建物の歴史に触れ、地域の文化を知り、新たな魅力の発見へ導かれるのである。

6. 課題と今後について

「茶吉庵」は2018年のオープン以降、現在のところ健全な運営がされている文化的空間といえる。比較事例として取り上げた旧植田家が主要駅から近いのに対し、アクセスの悪さが不利になり得る立地であることから、継続的にその存在を発信し続ける必要がある。これまでと同様にSNSなどを駆使し、今後も「自ら稼ぐ」ことを念頭に、文化財としての価値を維持しながら、持続可能な文化遺産経営がなされることが期待される。

7. まとめ

「文化財を活用する」とは、単に展示や学習の場としての役割だけでなく、文化財に触れた人々に精神的豊かさを与えることでもあると考える。「茶吉庵」の存在を認識し、体感することを通して地域住民が自らの文化を誇りに思い、大切にする意識が育まれる。それが、ひいては「茶吉庵」の持続可能な運営に繋がっていくのではないか。文化財としての価値を維持しつつ、人々に豊かな空間を創出している「茶吉庵」は、地域にとって貴重であり、意義深い文化資産であるといえる。

参考文献

⑴茶吉庵「カルチャー倶楽部」https://chakichian.co.jp/cultureclub/ (2025年7月25日 最終閲覧)

茶吉庵「イベント情報」https://chakichian.co.jp/event/(2025年7月25日 最終閲覧)

茶吉庵「BBQテラス」https://chakichian-bbq.com/ (2025年7月25日 最終閲覧)

⑵「登録有形文化財の抹消理由の一つに『解体による抹消』があげられる。建物の所有者がいなくなり、維持できなくなったり、耐震基準に満たず、危険なため取り壊さざるを得なかったりというケースがある。」

(佐滝剛弘著『登録有形文化財-保存と活用から見える新たな地域のすがた』㈱勁草書房 2017年、p311)

⑶東京都文京区「村川家住宅」の現所有者は、登録有形文化財の優遇措置である「固定資産税の2分の1減免、相続税評価額の3割減額」をもってしても次の世代に継承することは難しいとしている。

(住総研「受け継がれる住まい」調査研究委員会編『《住総研住まい読本》受け継がれる住まい-住居の保存と再生法』柏書房㈱ 2016年、p56)

⑷文化遺産オンライン 萩原家主屋https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/379934(2025年7月25日 最終閲覧)

⑸八尾きらり登録物件についてhttps://www.city.yao.osaka.jp/machidukuri_jinken_kankyou/toshikeikaku_keikan/1009080/1009074/1009664.html(2025年7月25日 最終閲覧)

⑹八尾市立歴史民俗資料館編『河内の手織機』八尾市教育委員会 2001年、p3-4

⑺沿革欄では、「1946年に織布業に復帰」の記載があるが、オーナー挨拶欄で「1993年織布業からは完全撤退しました」の記載がある。

(茶吉庵についてhttps://chakichian.co.jp/aboutchakichian/(2025年7月25日 最終閲覧))

⑻「八尾きらり」についてhttps://www.city.yao.osaka.jp/machidukuri_jinken_kankyou/toshikeikaku_keikan/1009080/1009074/1012534.html(2025年7月25日 最終閲覧)

⑼茶吉庵の決意と3信条欄参照

(茶吉庵についてhttps://chakichian.co.jp/aboutchakichian/(2025年7月25日 最終閲覧))

⑽「大和棟の民家は大和平野から堺一帯に点在していた。」

(降幡廣信・降幡建築設計事務所編『民家再生の実践 ひろがる活用法とその設計』㈱彰国社 2006年、p18)

「自作農以上を象徴する屋根形式の一典型であり、富裕農家であることの証拠ともいえる。」

(大阪文化財ナビ「大和棟」についてhttps://osaka-bunkazainavi.org/glossary/%e5%a4%a7%e5%92%8c%e6%a3%9f(2025年7月25日 最終閲覧))

⑾『登録有形文化財建造物制度の御案内』文化庁 文化財第二課 登録部門(建造物)、2020年3月https://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/shuppanbutsu/bunkazai_pamphlet/pdf/pamphlet_ja_06_ver02.pdf p6(2025年7月25日 最終閲覧)

⑿八尾市観光ボランティアガイドの会「コース案内」https://www.yaokankou.com/%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9%E6%A1%88%E5%86%85/(2025年7月25日 最終閲覧)

⒀信貴山朝護孫子寺への参詣道。八尾市観光データベースよりhttp://www.yaomania.jp/data/InfoDetail.asp?id=1475(2025年7月25日 最終閲覧)

⒁松本茂章他編著『ヘリテージマネジメント 地域を変える文化遺産の活かし方』㈱学芸出版社 2022年、p9-10

⒂プロジェクトメンバー欄参照。

(茶吉庵についてhttps://chakichian.co.jp/aboutchakichian/(2025年7月25日 最終閲覧))

⒃英国の事例をあげ、建物を活用して「稼ぎながら長い時間をかけて丁寧に保存・修復していく」ことで建物の持続可能性が高まると述べている。

(松本茂章他編著『ヘリテージマネジメント 地域を変える文化遺産の活かし方』 ㈱学芸出版社 2022年、p12-13)

⒄「公開は、活用のもっとも一般的な形態でありの形態であり、多くの人が文化財に親しむ機会となる」と述べている。

(小松弥生著『文化遺産の保存と活用 仕組と実際』㈱クバプロ 2021年、p107)

参考文献・URL

茶吉庵「カルチャー倶楽部」https://chakichian.co.jp/cultureclub/(2025年7月25日 最終閲覧)

茶吉庵「イベント情報」https://chakichian.co.jp/event/ (2025年7月25日 最終閲覧)

茶吉庵「BBQテラス」https://chakichian-bbq.com/ (2025年7月25日 最終閲覧)

茶吉庵facebook https://www.facebook.com/chakichian/(2025年7月25日 最終閲覧)

文化遺産オンライン 萩原家主屋https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/379934(2025年7月25日 最終閲覧)

登録有形文化財建造物制度のご案内パンフレット

pamphlet_ja_06_ver02.pdf (bunka.go.jp) (2025年7月25日 最終閲覧)

佐滝剛弘著『登録有形文化財-保存と活用から見える新たな地域のすがた』 ㈱勁草書房 2017年

住総研「受け継がれる住まい」調査研究委員会編『《住総研住まい読本》受け継がれる住まい-住居の保存と再生法』 柏書房㈱ 2016年

八尾市立歴史民俗資料館編『河内の手織機』 八尾市教育委員会 2001年

市史編纂委員会・市史編集委員会編『新版 八尾市史 近世資料編1-古文書で学ぶ江戸時代の八尾-』 八尾市 2017年

降幡廣信・降幡建築設計事務所編『民家再生の実践 ひろがる活用法とその設計』 ㈱彰国社 2006年

松本茂章他編著『ヘリテージマネジメント 地域を変える文化遺産の活かし方』㈱学芸出版社 2022年

小松弥生著『文化遺産の保存と活用 仕組と実際』㈱クバプロ 2021年

![81191_011_32386088_1_2_[図2]_角野晒染株式会社](https://g.kyoto-art.ac.jp/wp-content/uploads/2025/10/2e19f6154f0fd75ce1ddad9ce7ef8603.jpg)