御船山楽園『チームラボ かみさまがすまう森』-デジタルアート展示による文化資産の活用について-

1.はじめに

佐賀県武雄市の御船山楽園で開催されている『チームラボ かみさまがすまう森』を対象とする。本展示は、チームラボが提唱する「Digitized Nature」の理念に基づき(1)、自然環境を保持したまま、空間内を照明やプロジェクターを用いて作品化したインスタレーション(=空間全体を作品とした体験型展示)である。自然空間でのデジタルアート展示は全国で見られるが、それらを文化資産の視点から体系的に論じた研究は少ない。そこで、本稿では、観客の動きによって変化が生じる「非再現性」と、自然・歴史・文化が蓄積する「連続性」の観点から、その構造と今後の展望について考察する(2)。

2.基本情報

2.1 御船山楽園について

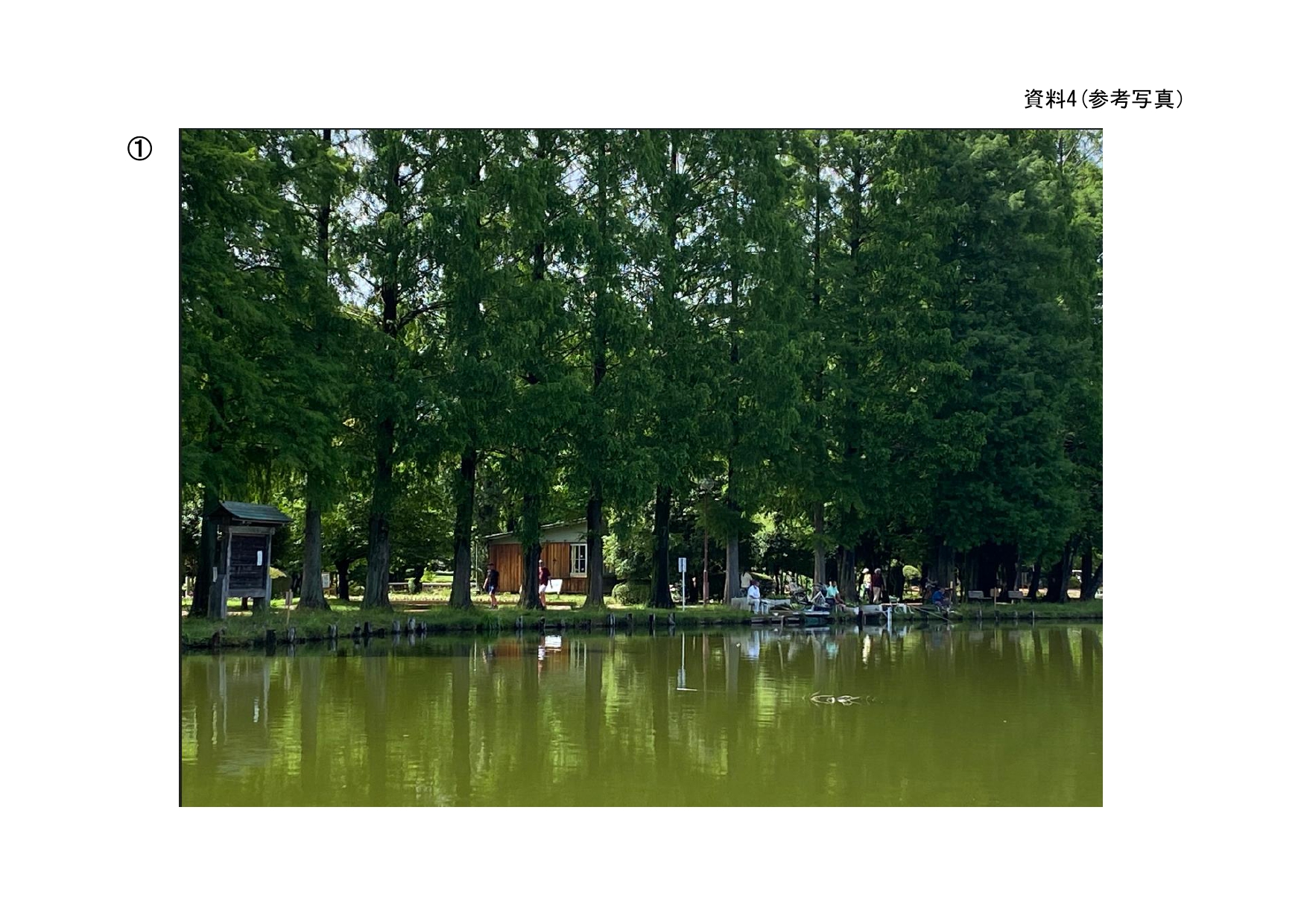

御船山楽園は、1854年に武雄鍋島藩第28代藩主・鍋島茂義の別邸として築かれた回遊式庭園である。敷地面積は約50万平方メートルに及び、庭園内には樹齢3000年以上とされる神木の大楠や、奈良時代の名僧・行基が約1300年前に彫ったと伝えられる五百羅漢など、歴史的・文化的に価値の高い自然物や遺構が点在する(3)。

2.2 かみさまがすまう森について

『かみさまがすまう森』は、チームラボが2015年より毎年7〜11月に開催しているデジタルアート展示である。原生林、池、岩、廃墟といった御船山楽園の自然や歴史的背景をもつ空間を活用し、デジタル映像と観客の動作が関係づけられた没入体験(=空間に入り込む鑑賞体験)が展開される。本企画は、御船山楽園ホテル代表・小原嘉久の「自然資産を次世代に遺す(4)」という理念に基づいて始まり、チームラボの提唱する「Digitized Nature」と合致する形で実現された。自然環境に手を加えず、既存空間をそのまま作品へ変容させる構成が、展示の基軸となっている。

3.評価する点

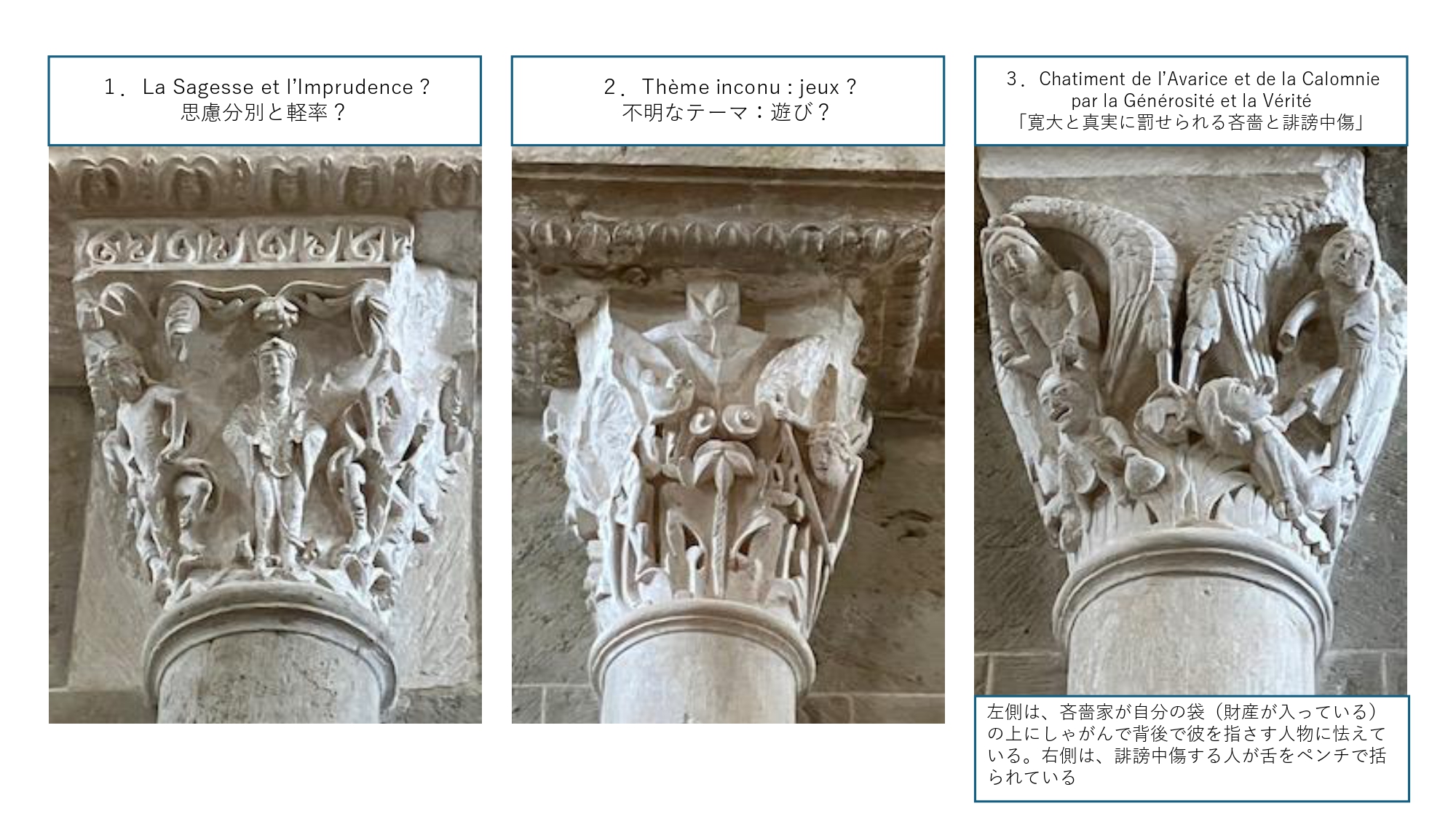

本展示は、自然の地形や歴史的構造が活かされており、それらが鑑賞体験にどのような影響を与えているかを「非再現性の構造」「自然・文化の表現」「テクノロジーとの関係性」「文化資産としての意義と活用」という四つの観点から検討する。

3.1 非再現性の構造

チームラボ作品の多くは、あらかじめ作成した映像を繰り返し再生するのではなく、その場で生成された映像がリアルタイムに変化する(5)。自然環境や観客の動きに応じて映像が変わるため、鑑賞体験には即興性と予測不能な展開が生まれる。こうした構造は、チームラボ作品における顕著な特徴といえる。

例えば、《小舟と共に踊る鯉によって描かれる水面のドローイング》では、小舟の軌道に応じて鯉の軌跡が水面に描かれる。《忘却の岩群》《呼応する御船山》《生命は連続する光 - つつじ谷》では、観客の行動に反応して光(照明)が変化し、その変化が空間全体に波及する仕組みである。これらの作品に共通するのは、観客の存在が空間の一部として可視化される点であり、他者との関係性も反映された一回限りの体験で構成される。こうした空間の構成は、エミリー・ローハードの「鑑賞者の身体を通じた自然との空間共有」という視点と共通しており、身体的な経験を通した文化理解の可能性を示している(6)。

3.2 自然・文化の表現

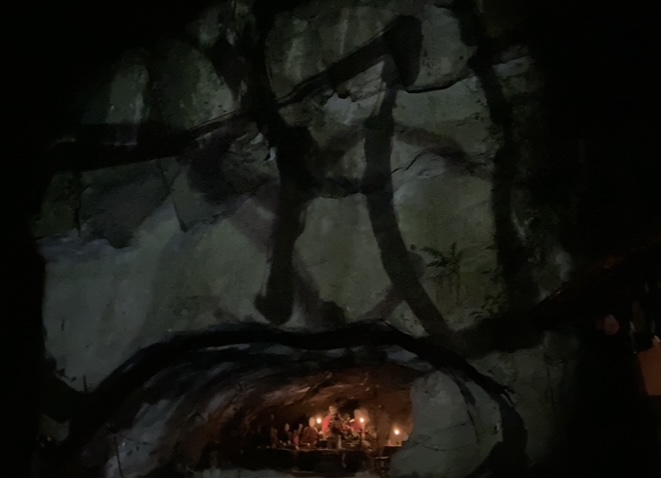

自然との関係性は、時間や文化の蓄積を視覚的に表すことで示されている。《増殖する生命の巨石》では、長い年月を経て形成された岩肌に、季節の花々が咲き、散り落ちる様子が映し出される。《五百羅漢の岩窟の空書 連続する生命》では、信仰の場であった空間に書の墨跡が描かれ続けることで、過去と現在、自然と人間という異なる時間や存在が可視化される。チームラボ代表・猪子寿之の「文化は、長い歴史の中で、非言語に、そして、無自覚に、連続しながら、新たなものを生んでいく」という発言にあるように、自然と長きにわたる人間の営みが作品から読み取れる(7)。

3.3 テクノロジーとの関係性

展示空間は、自然への影響を最小限に抑えるよう設計されており、照明やプロジェクター、動きに反応するセンサーなどは、自然環境と連動する形で展開されている。そして、かつて使われていた湯屋建築の経年変化が活かされており、ここでは観客が立ち止まることで風景が変化する。《廃墟の湯屋のメガリス》で投影される《花と人》《憑依する滝群》では、観客の存在が映像の変化を引き起こす要素となっている。

3.4 文化資産としての意義と活用

御船山楽園は、2010年に国の登録記念物(名勝地関係)に指定されており、地域に根ざした文化資産として公的に評価されている(8)。この地で開催される『かみさまがすまう森』は、自然環境をデジタルアートによるインスタレーションとして採用することで、文化資産の保存と活用の新しい方法を示している。自然の地形や岩などが展示の構成要素となり、受け継がれてきた風景が現代的な視点から捉え直されている。

《かみさまの御前なる岩に憑依する滝》や《古えの巨神木へ続く発掘された道》といった作品では、土地のストーリーや時間の重なりを視覚的に浮かび上がらせている。このような手法は、都市開発が進み没個性化しつつある都市空間に対して、地域特有の風景や文化に基づいた空間の価値を問い直す契機を提示している。

4.チームラボプラネッツTOKYOとの比較

都市空間におけるチームラボの代表的な展示としては、『チームラボプラネッツTOKYO』(東京都江東区)が挙げられる。この展示は、完全屋内の人工的な環境で展開されており、観客は定められた順路に沿って、全身を使った没入体験を行うよう設計されている(9)。

一方で、御船山楽園における『かみさまがすまう森』は、自然地形をそのまま活用した屋外展示であり、観客は展示空間内を自由に移動できる。観客の関わり方によって展示空間が変化していく構成は、人間と自然、文化、歴史、テクノロジーが影響し合う場を生み出し、独自の体験価値を形成している(10)。

猪子は、「自然と人間との境界が曖昧になること」を作品制作の根幹に据えている。本展示についても、「人間中心の視点を相対化し、自然のなかに人が回帰するような場」と述べており(11)、展示空間が自然と人間の関係性を問い直す場として構想されていることがうかがえる。

5.今後の展望

5.1 教育・観光への応用

本展示に見られる「非再現性」の構造は、何度訪れても新しい体験が生まれる点において、観光資源としての継続的な価値を有している(12)。また、デジタルアート展示を通じて地域の自然や歴史にふれる構造は、地域学習や生涯学習の素材としての活用も見込まれる。

5.2アクセシビリティと情報支援の課題

御船山楽園の自然の地形を活かした展示空間では、身体的な制約をもつ観客にとって移動や鑑賞が難しい場面がある。そのため、環境への負荷を抑えながら通行経路を整備するなど、さまざまな観客に配慮した対応が求められる。さらに、地形に対応した案内図や視覚障害者向けの音声ガイド導入は、すでに多くのミュージアムで実践されており、本展示においても応用可能である。

また、展示の一部には水に足を入れたり、岩に触れたりするなど、視覚以外の感覚に訴える設計も見られる。こうしたアプローチを活かすためにも、触覚・聴覚などの感覚に応じた体験のあり方を検討していく必要がある。ただし、自然地形をそのまま活かすという理念と、誰でも安全に体験できる環境(=アクセシビリティ)の確保は両立が困難な場合がある。今後は、より多様な観客に開かれた空間設計をどう実現するかが課題となる。

6.まとめ

御船山楽園におけるチームラボの展示『かみさまがすまう森』は、「非再現性」と「連続性」の観点から、人間と自然、文化、歴史、テクノロジーが相互に作用し合いながら、独自の空間体験を生み出している。観客の動きや環境の変化が映像に反映されることで、鑑賞者は能動的に展示へ関わることになり、自然との関係性を鑑賞者自身が再考する契機となっている。それに加えて、鑑賞体験の即興性と、自然や文化との継続的な関係性を同時に成立させる構造を備えており、デジタルアートと文化資産の関係を再考し活用するうえで、本展示は有効な事例のひとつに位置づけられる。

参考文献

【註】

(1) Digitized Nature、teamLabホームページ https://www.teamlab.art/jp/concept/digitizednature/(2025/7/1閲覧)

(2) 本稿で用いる「非再現性」とは、自然環境や観客の動きに応じて作品がリアルタイムに変化し、同じ体験が再現されない構造を指す。一方、「連続性」は、自然・歴史・文化が時間をかけて積層していく過程を意味し、猪子寿之の「無自覚に、非言語に連続する文化のあり方」とも一致する。

(3) 歴史(History)、御船山楽園ホームページ https://www.mifuneyamarakuen.jp/history/ (2025/7/1閲覧)

(4) 32歳で12億円の借金……大切なものを失ったDJが「御船山楽園ホテル」で“究極のサウナ”を目指すまで デジタルアート・自然・サウナの融合は“天国の黙示録”、文春オンライン https://bunshun.jp/articles/-/38123?page=2 (2025/7/1閲覧)

(5) 廃墟の湯屋のメガリス、teamLabホームページ https://www.teamlab.art/jp/ew/megaliths_bathhouse_night/mifuneyamarakuen/ (2025/7/1閲覧)

(6) Lawhead, Emily. “Continuity: Sharing Space in teamLab’s Digital Ecosystems,” Digital Creativity, Vol. 34, No.1, 2023, pp. 1–18. ※翻訳にはGoogle翻訳を補助的に使用した。エミリー・ローハードは、チームラボ作品における空間共有の概念と自然との連続性について、鑑賞者の身体的な経験を用いながら論じている。

(7) 猪子寿之「文化は,長い歴史の中で,非言語に,そして,無自覚に,連続しながら,新たなものを生んでいく」『バーチャルリアリティ学会論文誌』第17巻第4号、2012年、P206

(8) 国指定文化財データベース「旧武雄邑主鍋島氏別邸庭園(御船山楽園)」、文化庁ホームページ https://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/maindetails/411/00003674 (2025/7/1閲覧)

(9) チームラボプラネッツ TOKYO (teamLab Planets TOKYO) DMM、teamLabホームページ https://www.teamlab.art/jp/e/planets/ (2025/7/1閲覧)

(10) 御船山楽園では、広大な自然地形がそのまま活用されており、観客の自由な動きや天候の変化など、環境要素を演出に取り込むことを可能としている。しかし都市空間では、安全性や動線の観点から偶発的な要素を実現することが困難であり、リアルタイムに変化する体験型展示には限界があると考える。

(11) 猪子寿之「境界を溶かすアートと哲学――チームラボの思想と実践」、『映像情報メディア学会誌』64巻5号(2020)、pp.721-726.

(12) 屋外型展示は自然環境の影響を強く受け、気象条件や保守の観点から継続的な運用に課題を残している。また、文化資産と融合したアートイベントが一過性の観光資源にとどまる危険性も指摘される。

【参考文献】

かみさまがすまう森、teamLabホームページ https://www.teamlab.art/jp/e/mifuneyamarakuen/ (2025/7/1閲覧)

御船山楽園「旧武雄邑主鍋島氏別邸庭園(御船山楽園)」、文化遺産オンラインホームページ https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/147154 (2025/7/1閲覧)

猪子寿之「情報化社会における情報~多様性が求められる社会におけるアウトプット~チームラボ株式会社」、『映像情報メディア学会誌』、64巻5号(2010)、pp.721-724.

国際商業出版株式会社『国際商業』50巻9号(通号592) 2017年9月、「資生堂presentsチームラボ かみさまがすまう森のアート展 : デジタルと自然の融合で世界に向け新しい価値を提供」、国際商業出版、pp.36-43.

宮津大輔『アート×テクノロジーの時代 社会を変革するクリエイティブ・ビジネス』、光文社新書、2017年

増子美穂「没入型デジタルアートと芸術体験についての一考察」、『観光学研究』、第19号(2020)、pp.57-68.

CCCメディアハウス『Pen』22巻12号(通号454) 2018年7月1日、「チームラボ かみさまがすまう森 佐賀県」、CCCメディアハウス、pp.70-71.

猪子寿之・宇野常寛『人類を前に進めたい チームラボと境界のない世界』、株式会社PLANETS/第二次惑星開発委員会、2019年

南條史生『teamLab 永遠の今の中で』、青幻舎、2019年

岡田智博「新しい表現分野の美術としての受容過程 ─2000年代より2020年代に到るチームラボによるデジタルアート活動の事例より─」、『明治学院大学社会学部付属研究所研究所年報』、52号(2022/2)、pp.69-78.

「文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)改正 平成二十九年六月二十三日 文化財等の保存及び活用」第十三条、文化庁ホームページ https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/shokan_horei/kihon/geijutsu_shinko/kihonho_kaisei.html (2025/7/1閲覧)