ヒアシンスハウスと別所沼公園―若き詩人が夢見た週末住宅のある風景―

はじめに

「ガラス窓の向うで 朝が 小鳥とダンスしています お天気のよい青い空」(立原道造 手製詩集『さふらん』より)(註1)

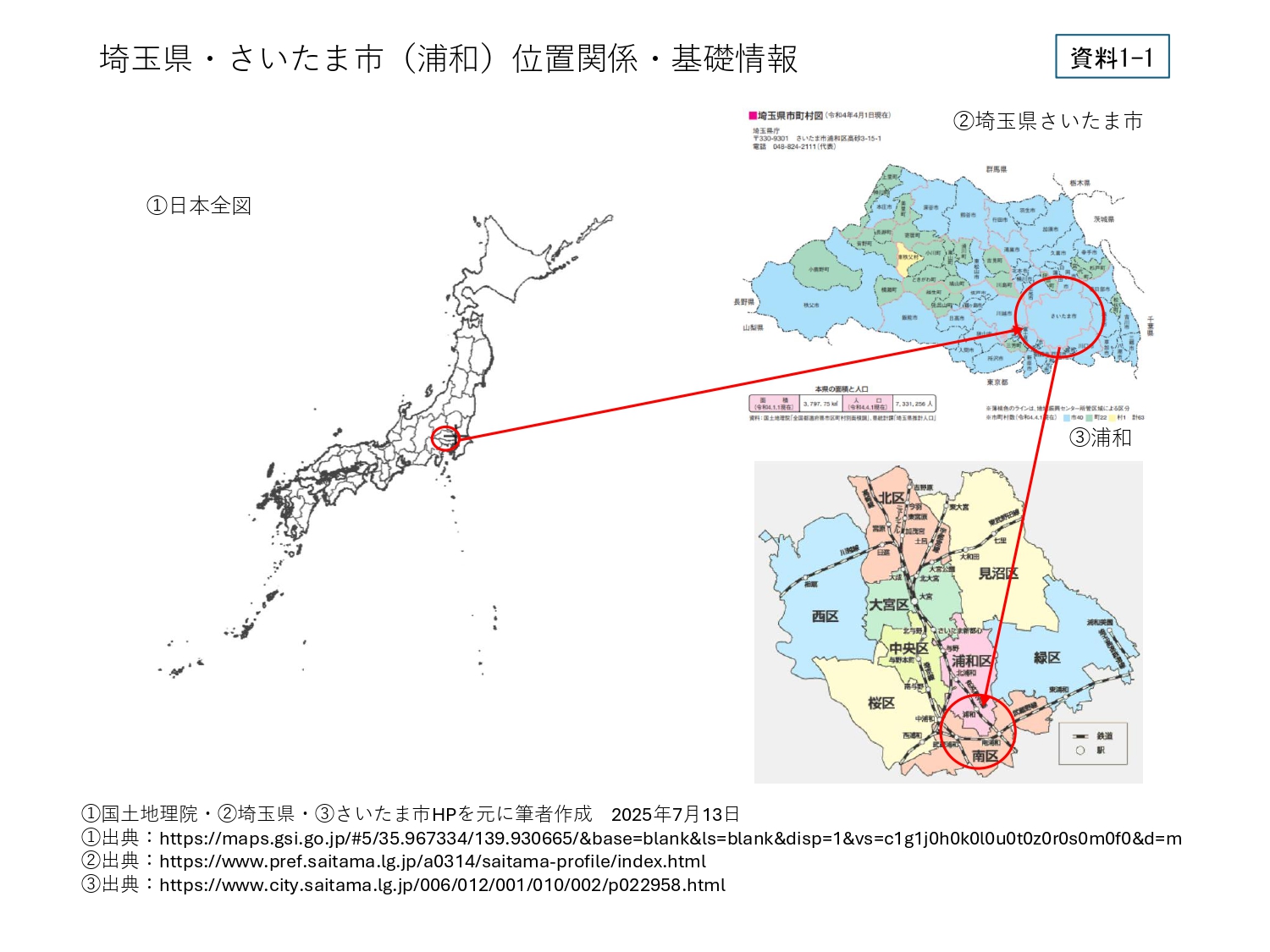

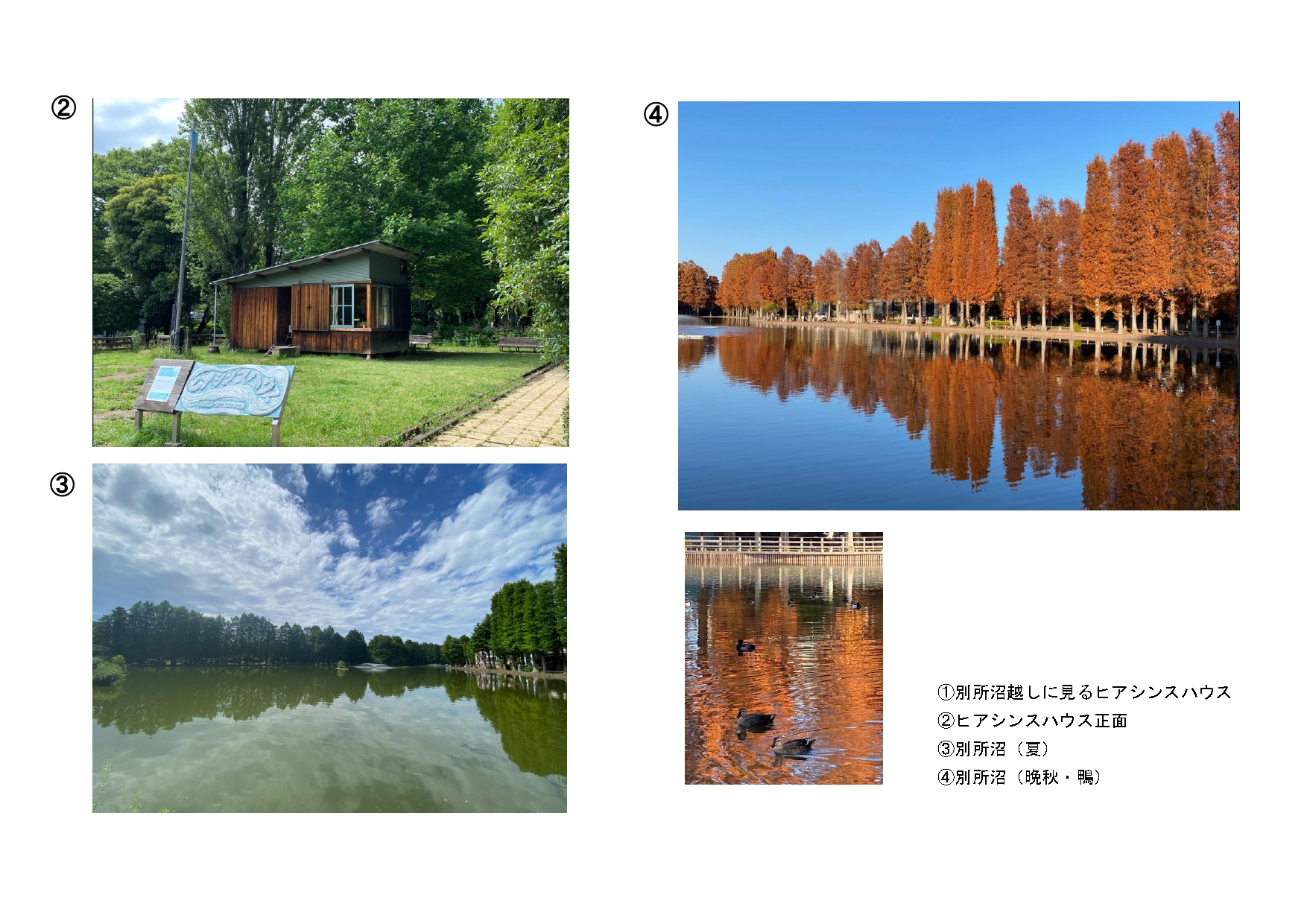

《ヒアシンスハウス》(以下「Hハウス」という)は、詩人であり建築家でもあった立原道造(1914〜1939)(1)が、23歳の時に自らが週末を過ごすために構想した、5坪(約15平方メートル)に満たない木造の最小限住宅である。彼はそれを旧浦和市外六辻村別所(現、埼玉県さいたま市)にある別所沼のほとりへ建築することを夢見ていたが、実現しないまま24歳の若さで早逝した。その後60年以上の時を経て、彼の想いに魅せられた有志が立原の残したスケッチを元に実際に建設する活動を行い、2004年に竣工させた(註2)。Hハウスが別所沼公園に建てられたことの意義について考察する。

1.基本データ

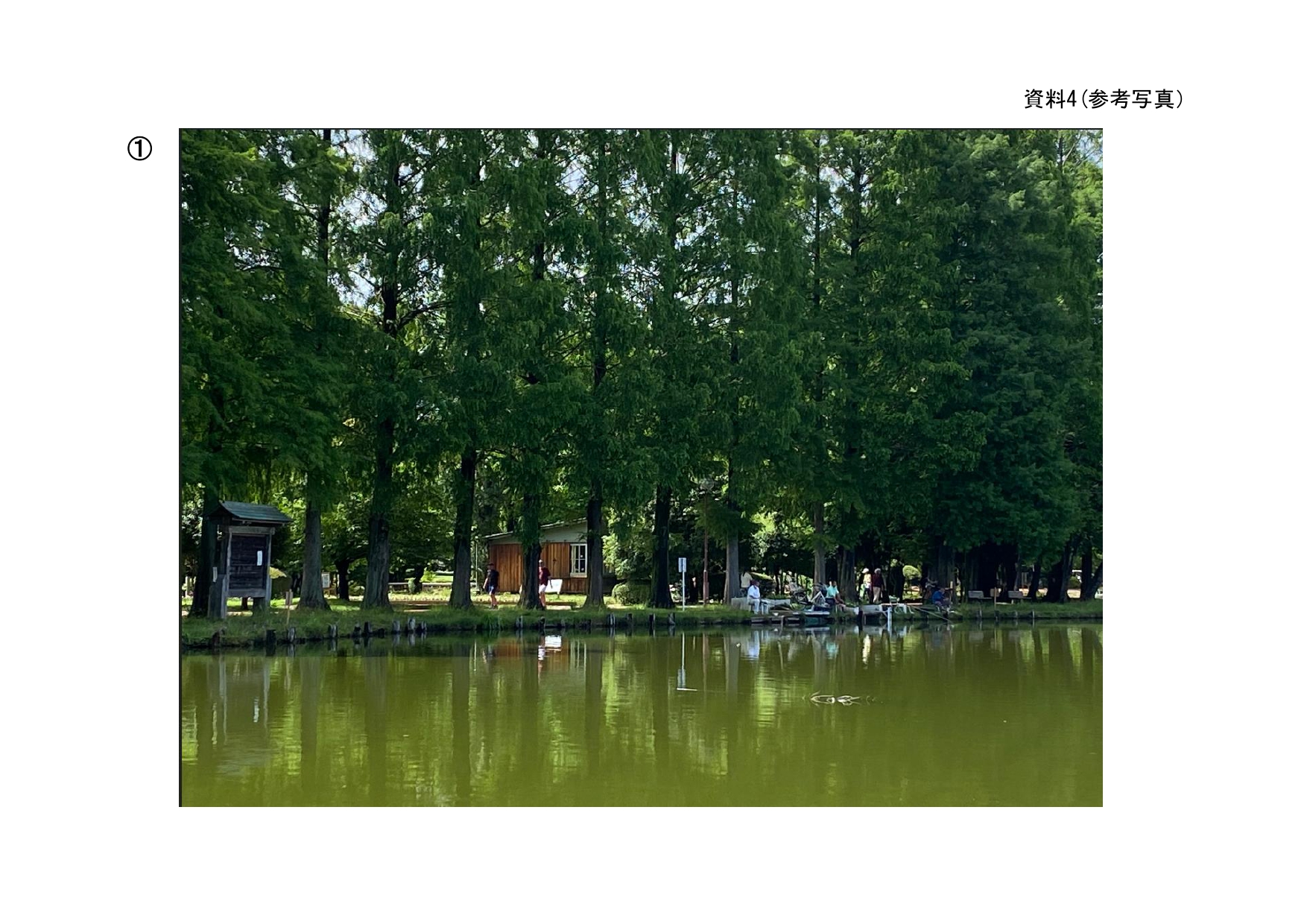

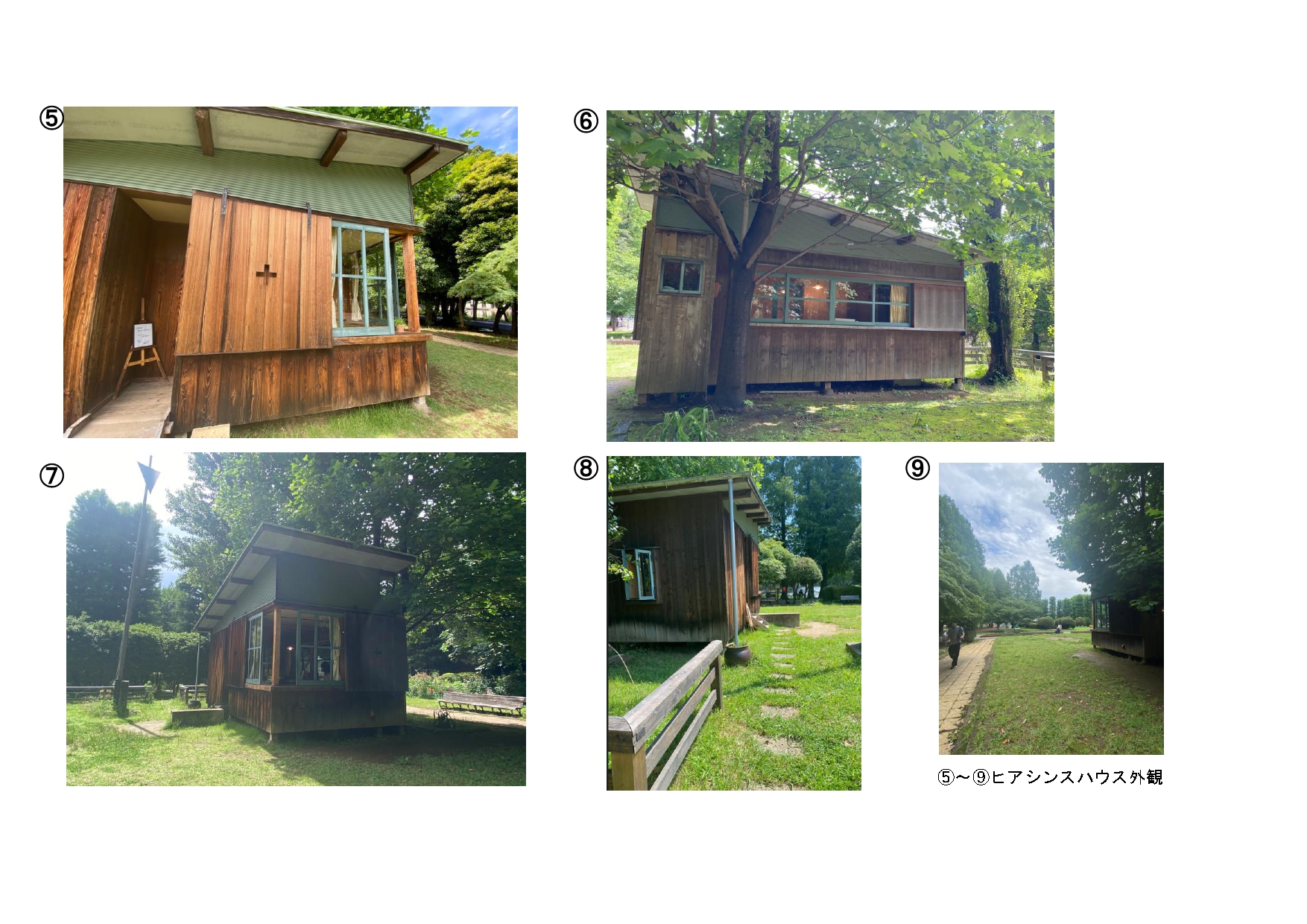

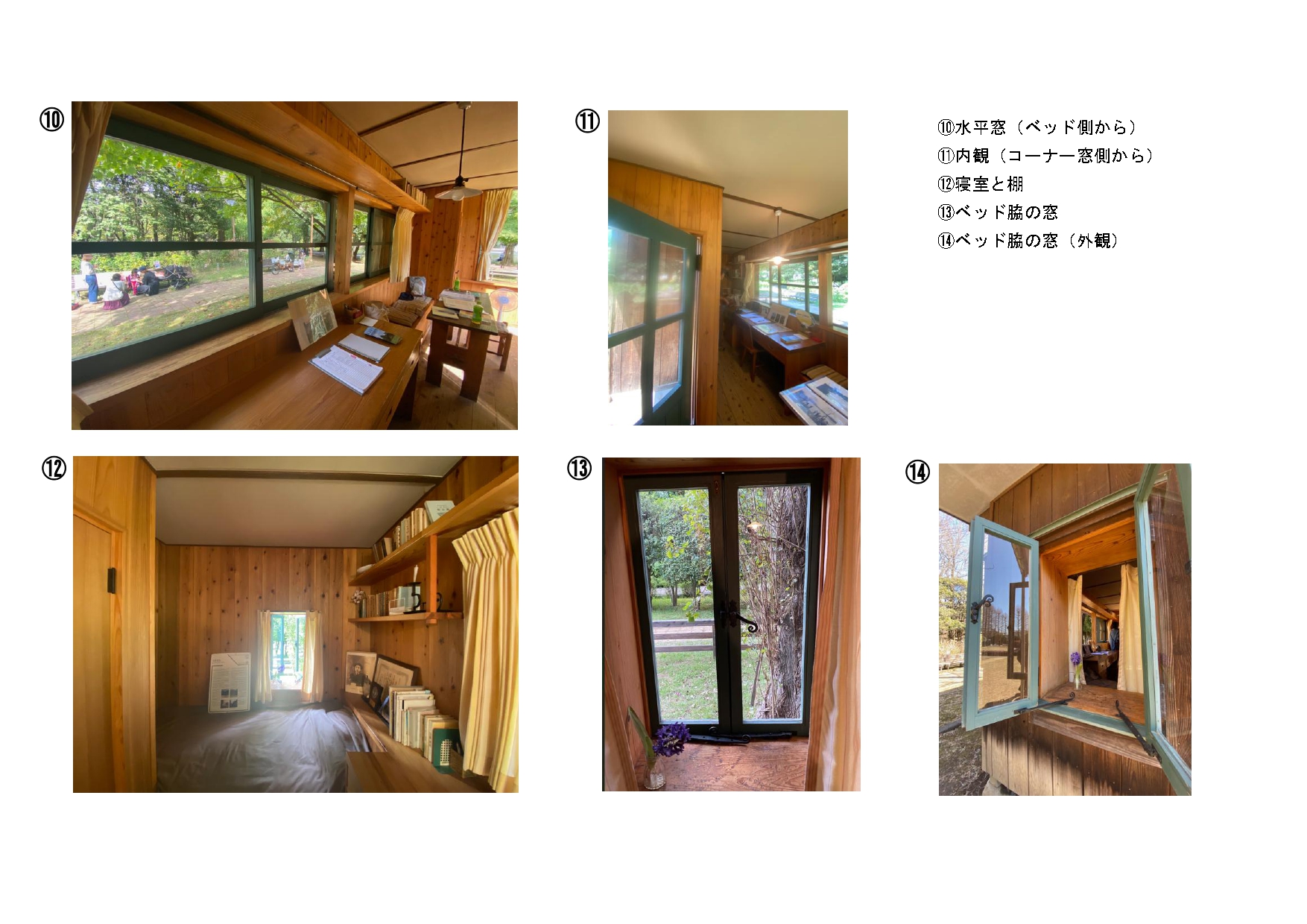

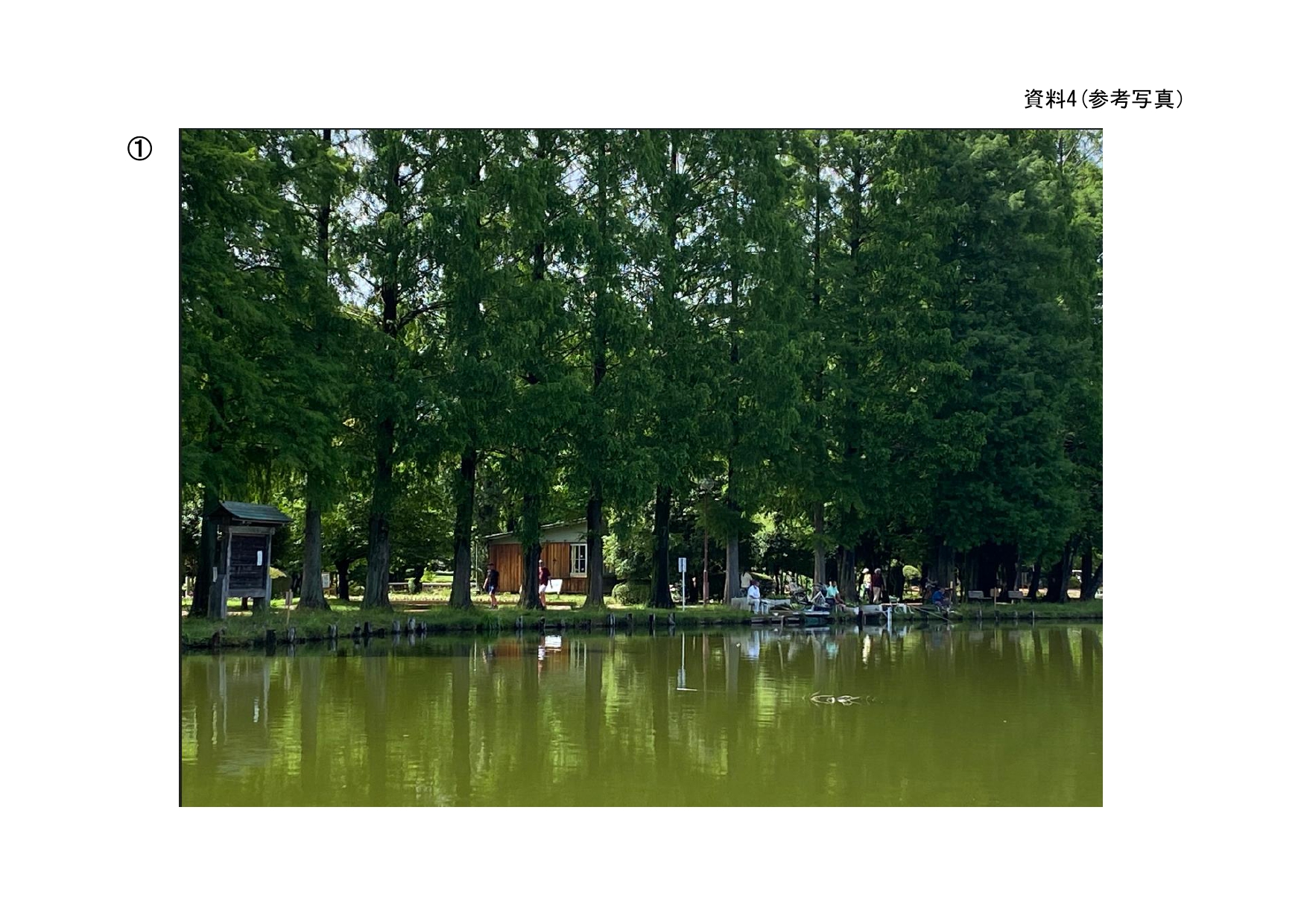

別所沼公園(敷地面積7.9ha)は埼玉県さいたま市南区別所に所在する、沼の周囲をメタセコイア並木に囲まれた緑豊な公園で、約2haの沼の周りは釣りやランニングを楽しむ市民の憩いの場となっている(資料1-5)。Hハウスは公園内西岸に位置し、ボランティア(ハウスガイド・以下「Hガイド」という)により水・土・日・祝の10:00〜15:00に開室・公開されている(外観はいつでも見学可能である)(註2)。

2.歴史的背景

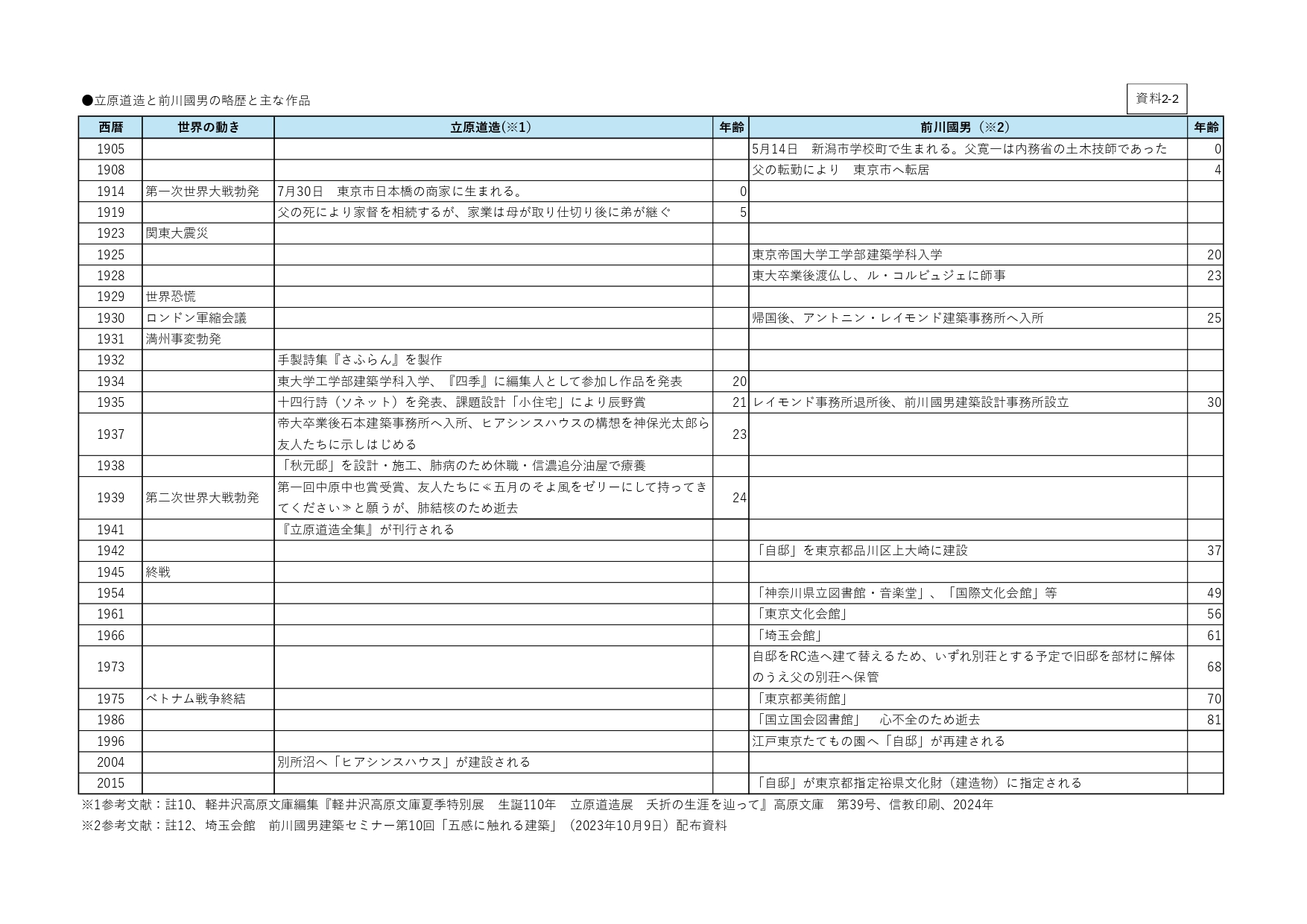

立原が23歳でHハウスを構想した当時の旧浦和市は、関東大震災をきっかけとして芸術家たちが多く移り住み「鎌倉文士に浦和画家」と呼ばれた土地柄であった(註3)。立原の友人で詩人の神保光太郎(1905〜1990)(2)や画家の須田剋太らが浦和へ居住していたことや、体の弱かった彼自身が別所沼の自然に安らぎを求めて、Hハウスの建設を夢見たと考えられる(3)。なお、立原が東大建築学科で学んだ1930年代は、モダニズム建築が日本の都市にも現れた時期である。

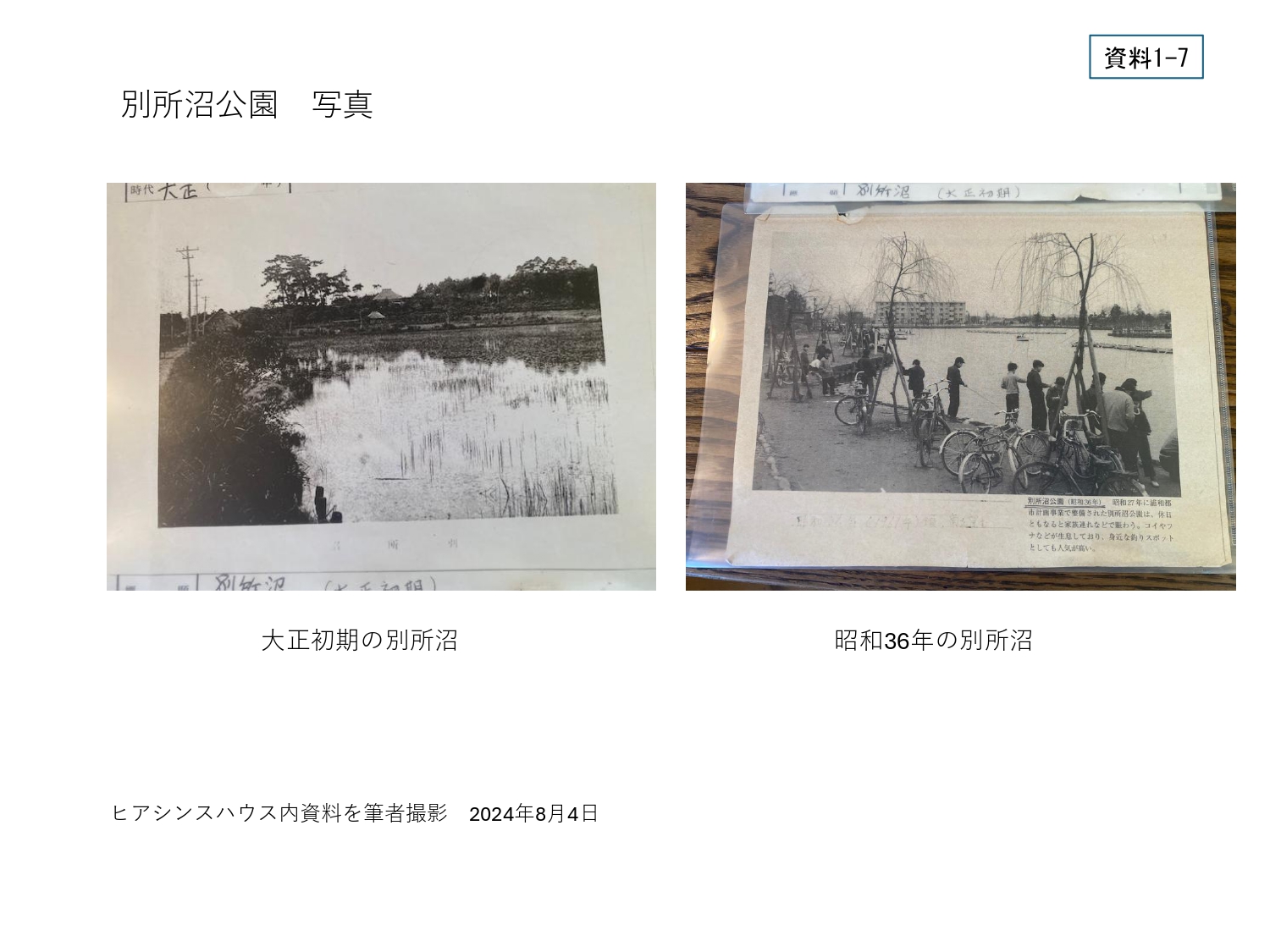

別所沼は洪積台地である大宮台地の谷戸に位置し、湧水などが低地にたまることによってできたもので、昭和初期に東京市の小島長治郎が遊覧地「昭和園」として開発した。戦争により荒廃した昭和園を旧浦和市が整備し、その後県に移管されていたが、2003年にさいたま市が政令指定都市となる際に、別所沼公園が埼玉県からさいたま市へ移管されることとなった(註6)。これをきっかけとして地元建築家の永峰富一や文筆家の北原立木らが中心となり「Hハウスをつくる会」を発足し、「詩人の夢の継承事業」と銘打った市民活動を始めた(註7)。建設にあたっては公費に頼らず、全国から募った約千人から700〜800万円の寄付金により整備した。(註8)これは現在のクラウドファウンディングのはしりといえよう。(註9)

3.事例の積極的な評価点

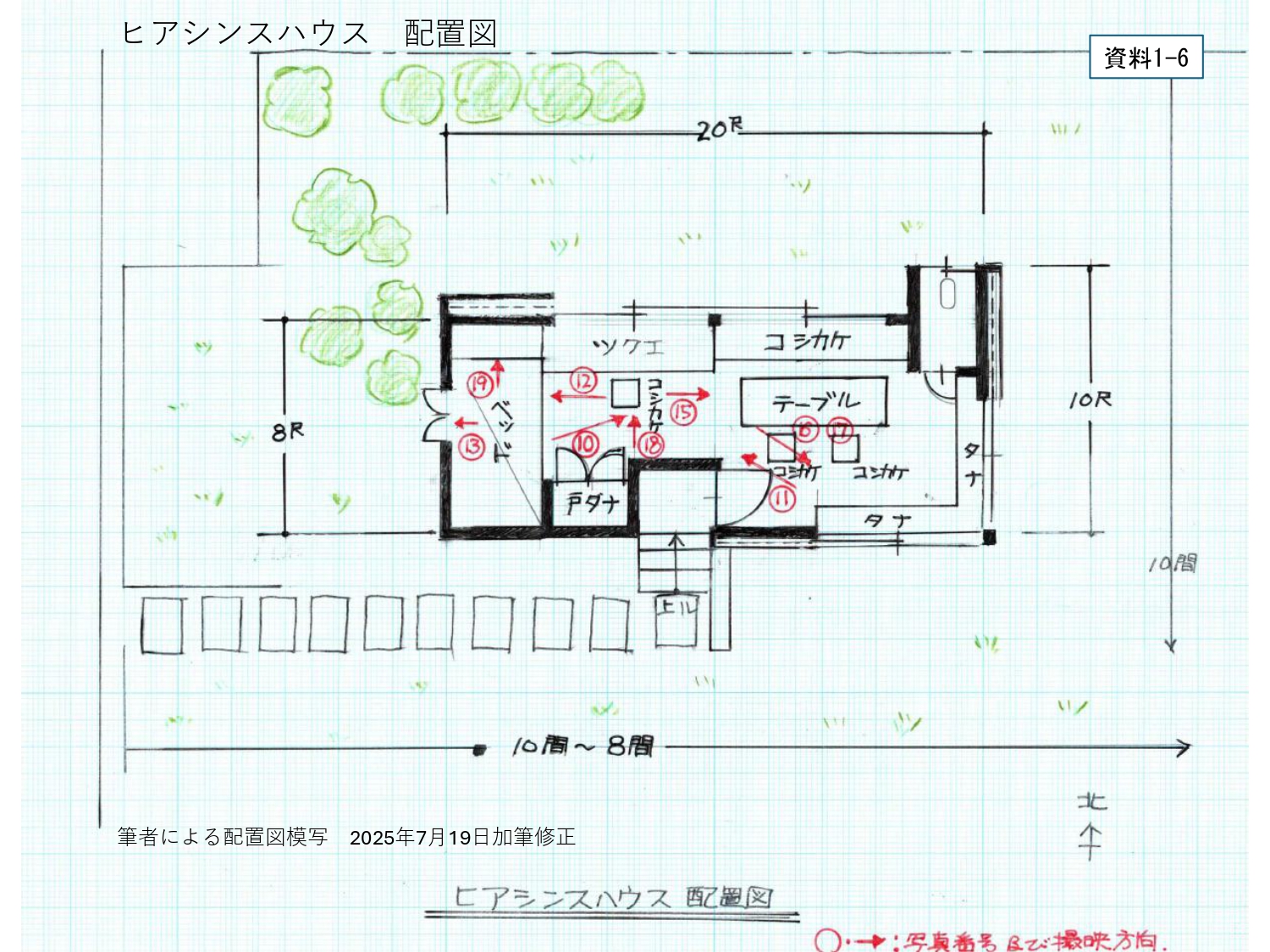

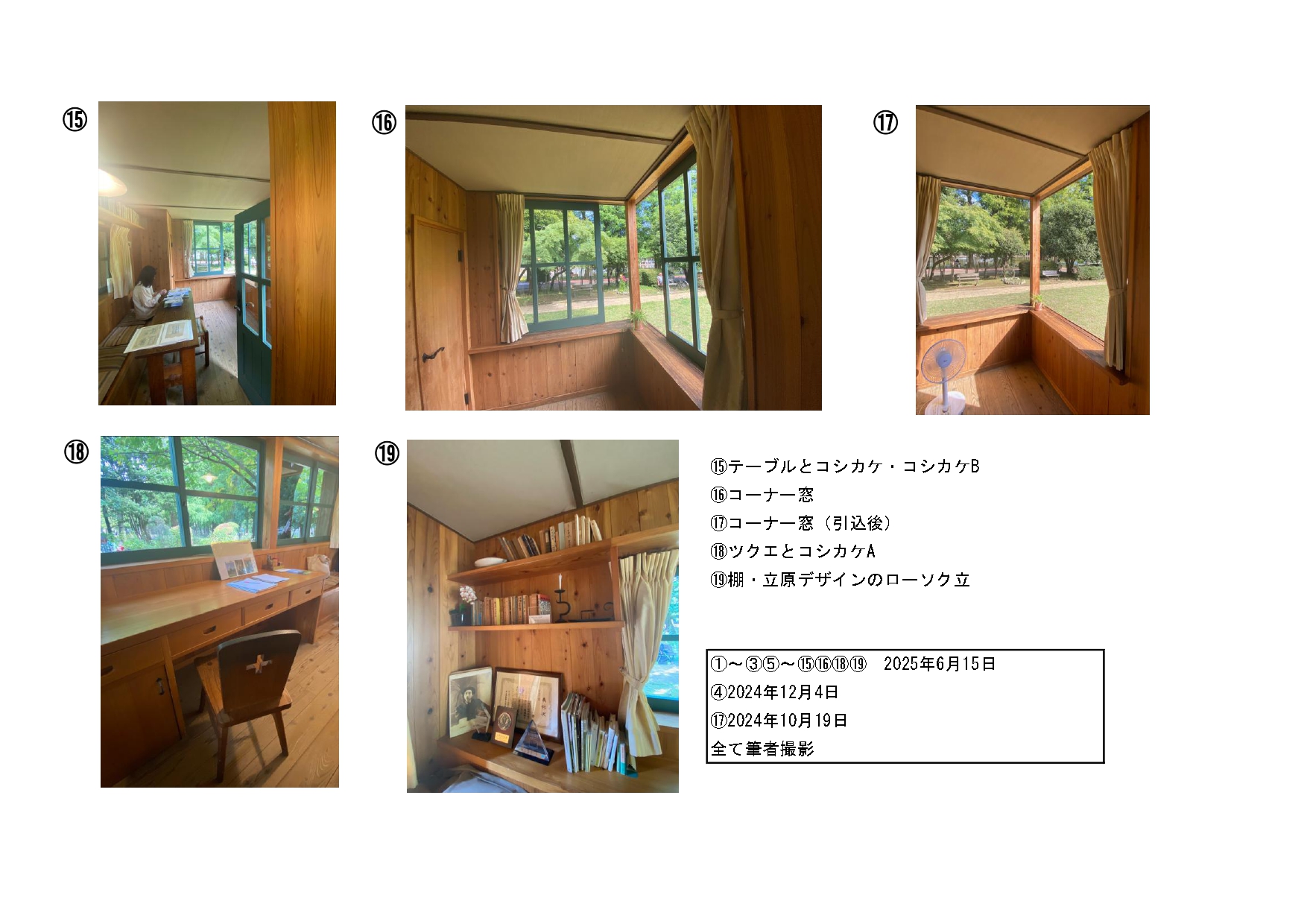

まず、建築物としての評価点について述べる。モダニズムの影響を受けた北側の横長窓、ベッド脇にある小さな窓、玄関すぐの交流スペースの大きく開け放せるコーナー窓の3か所が特徴的である。特にコーナー窓は戸袋にすべて引き込むことができ、空間を外へと解放する効果がある(資料4⑯⑰)。ゾーニングは、玄関の反対側の奥まった場所にベッドを配置し、狭いながらも落ち着いた空間をつくりだしている。台所が無いため住宅とは言えないという向きもあるが、立原は卒業設計(4)において、独身者は食事を食堂でとることを前提にして設計をしており、台所がなくても構わないと考えていたようである。スケッチを元に製作されたテーブルやコシカケ及びベッドも実際に配置されており、簡素でありながら木造特有の暖かみのある立原の世界観を表現することに成功している。なお、立原のスケッチで便所としている位置には、現在は小さな掃除用の流しが設置されている(資料1-6)。

また、開放的なコーナー窓からはメタセコイア並木と別所沼の湖面を眺めることができ、別所沼公園の景観を取り込むことで狭さを感じさせず、別所沼公園の風景の一部となっていることがHハウスの魅力を高めている。

4.特筆すべき点

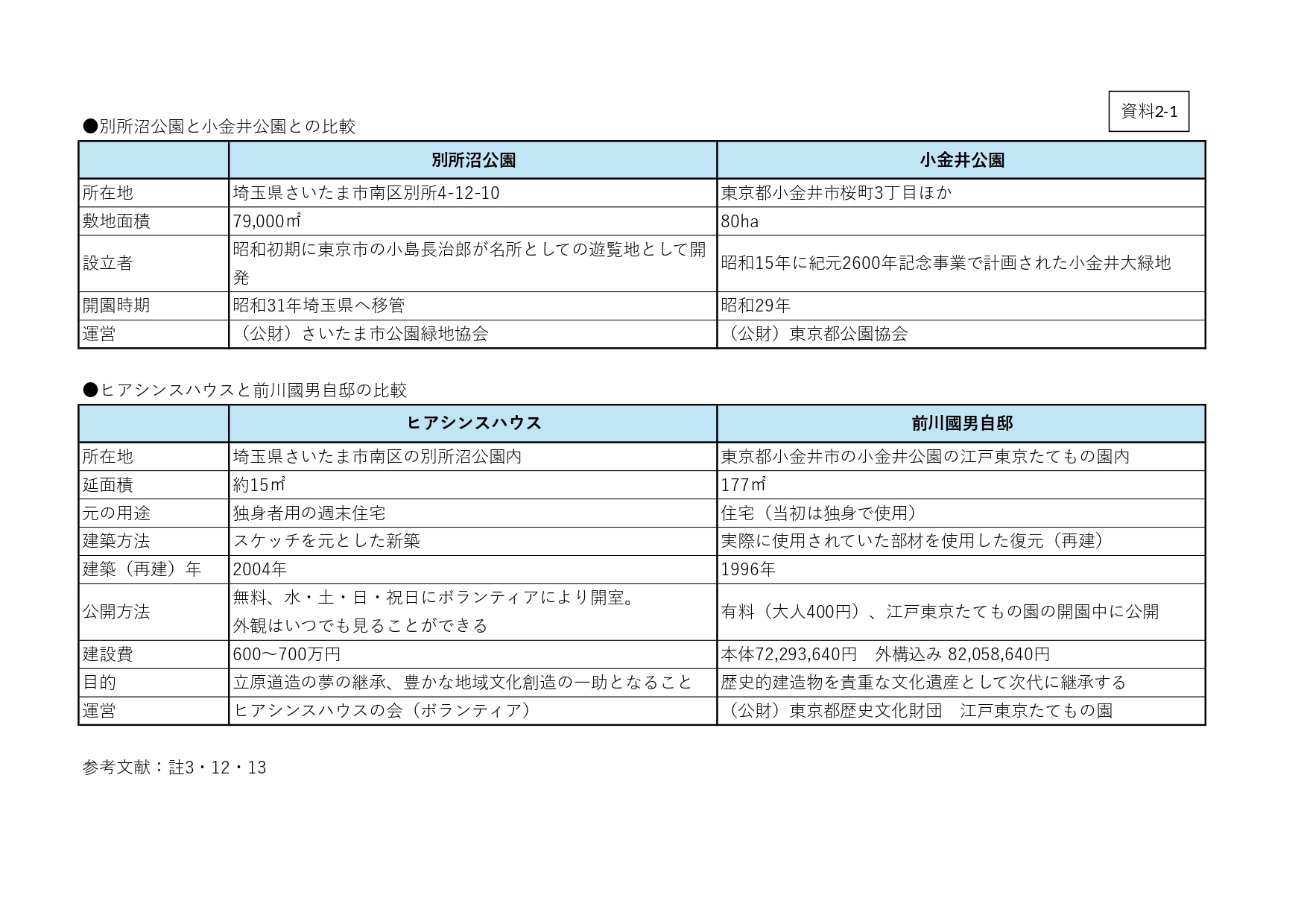

Hハウスと同様に「公園内に展示・公開されている木造モダニズム住宅」である、前川國男(5)自邸(以下、前川邸という)と比較する。前川邸は東京都小金井市の小金井公園にある、東京都が運営する江戸東京たてもの園(以下、たてもの園という)内に移築・保存されている。前川邸は1973年に前川國男が自邸を建替えるに際し、いずれ別荘として再建することを前提として部材ごとに解体していたが、1986年に前川が他界した後、前川の父が所有していた別荘に保管されたままであった。その後たてもの園に復元され1996年から公開されている(註11)。たてもの園は「現地保存が不可能な文化的価値の高い歴史的建造物を移築し、復元・保存・展示するとともに、貴重な文化遺産として次代に継承することを目指す」(註12)ことを目的として設立されている。そのため、来園者は入園料を払った上で復元・移築された「建築物を見学する」ことを目的として来訪する。(6)

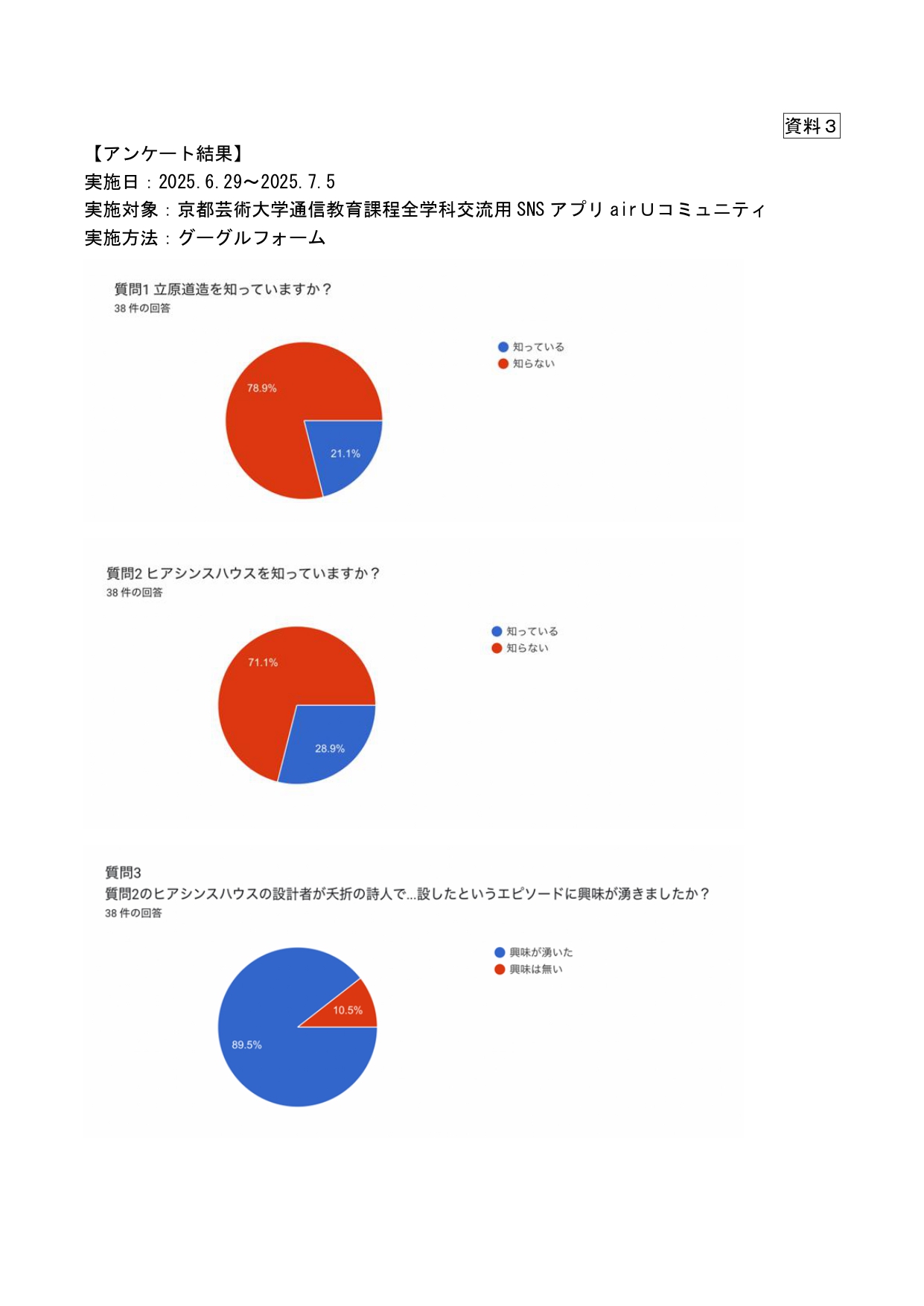

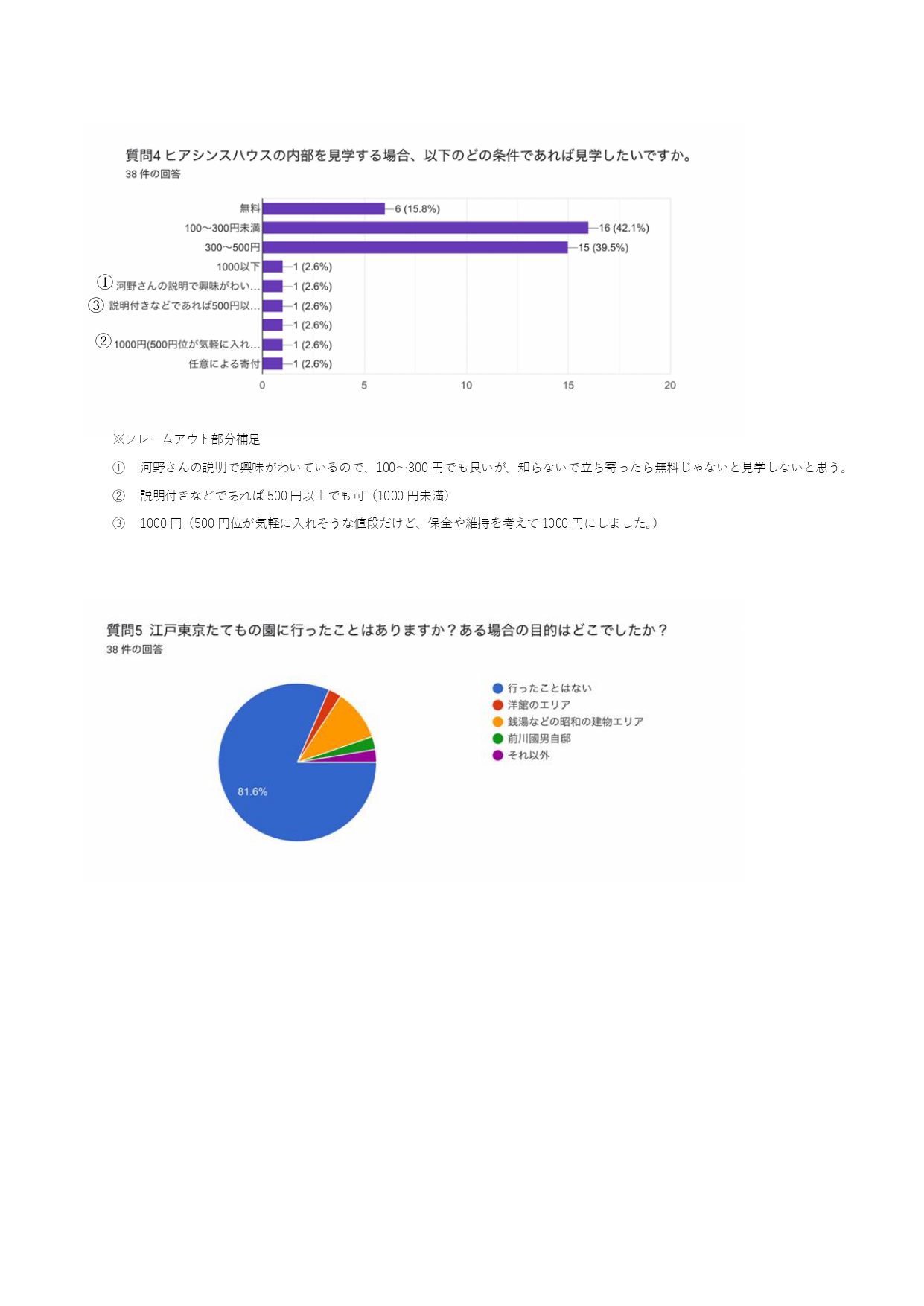

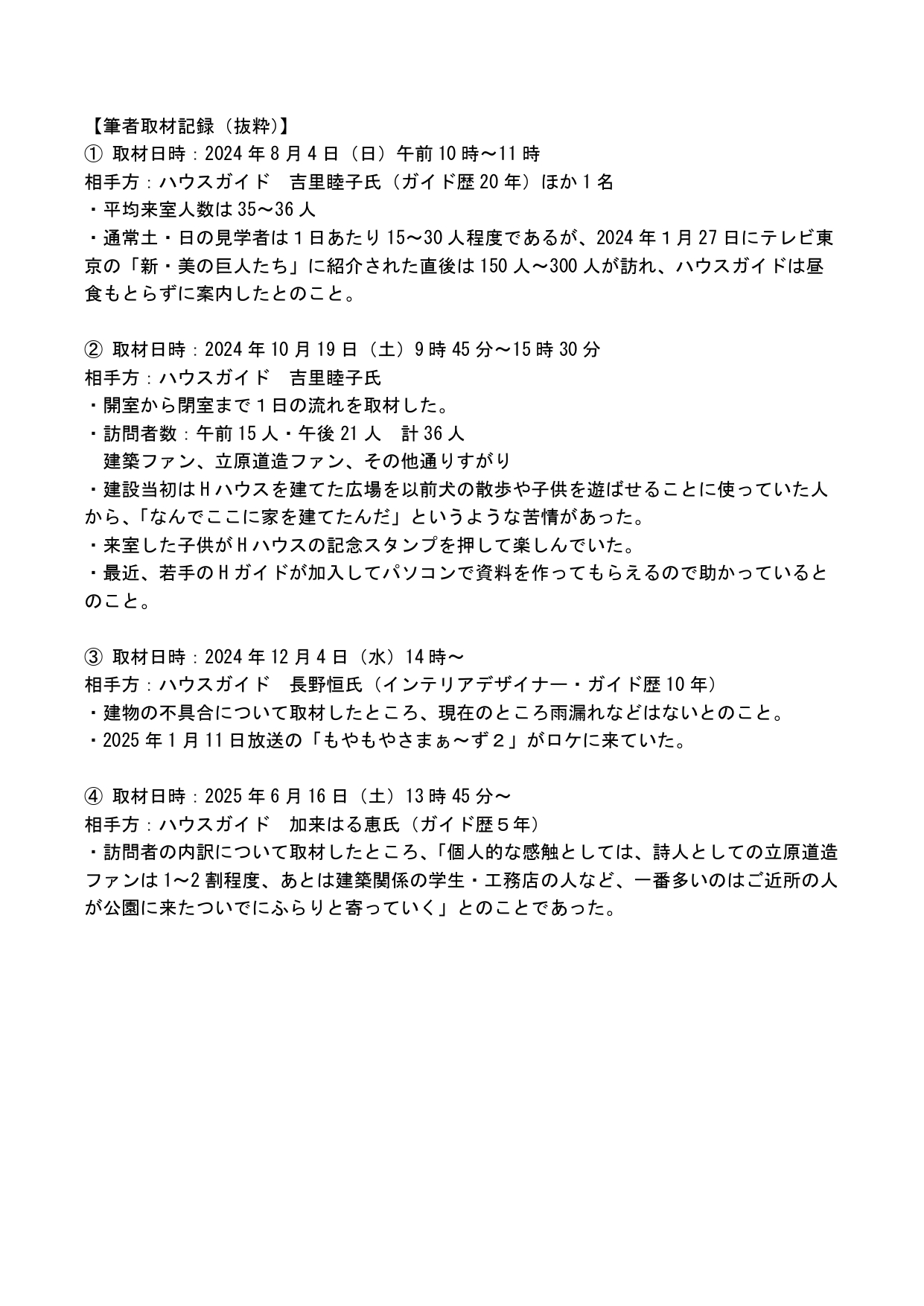

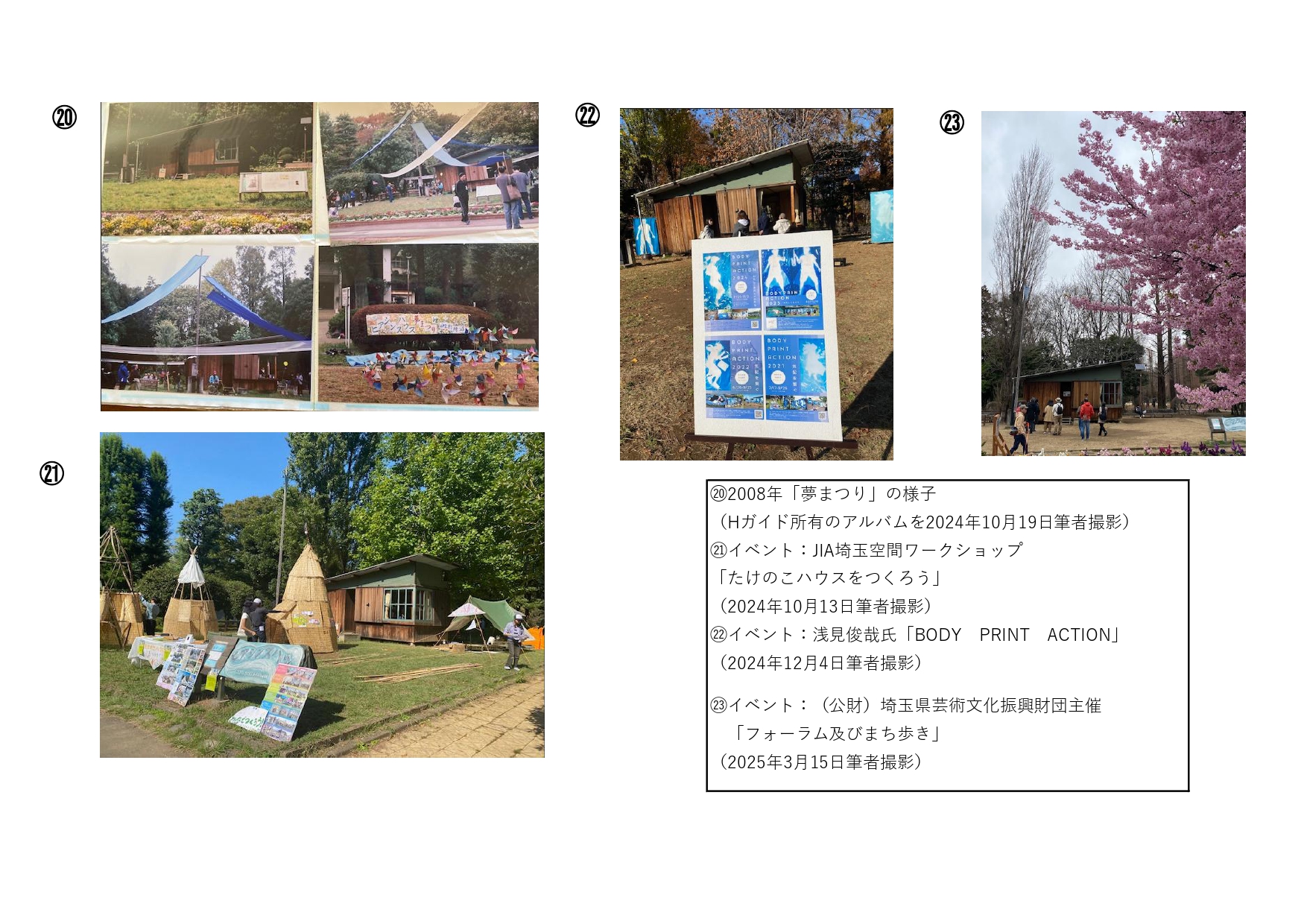

一方、HハウスはHガイドによると、来室者は近隣住民が公園に来た足での来室、建築関係者、立原道造の詩のファンとのことであり、(註15・資料3)市民が道すがら複数回来室していることが特筆点である。これは公園内での営利行為がみとめられていないことから、入館料を徴収していないことも気軽に来室できることに寄与していると考えられ、立原を知らなかった人が彼の詩や建築に触れるきっかけとなっている。運営の面で比較すると、たてもの園は東京都が運営する施設であるが、Hハウスは別所沼公園の運営とは別で、現在もHハウスの会が主体となり、開室から現在に至るまで会員からの寄付と(7)、Hガイドの活動により運営されており(8)、Hガイドによる説明を受けたり、語り合うことができることも特筆点である。また、Hハウスの会によると、Hガイドが中心となってHハウスを利用した読書会や朗読会が開催されているとのことである(取材②)。HガイドOBによる写真展が昨年開催されたり、大学の建築学科の実習に使われたり、「夢まつり」というアートイベントを開催する(註15、資料4⑳~㉓)など、見学するだけの施設ではなく憩いの場や市民の文化活動に寄与していることがうかがえる。

5.今後の展望について

Hハウスの会へ、今後の懸念事項について問い合わせたところ、「施設の老朽化と運営委員の高齢化の解消について、持続可能な方法を模索中」であり、「Hハウスの公開を基軸としながらも、会費による運営には限界があるので不定期に有償のイベントを開催し、その収益を管理費に充填するなどの方法がとれれば理想的である」とのことであった(9)。筆者が「Hハウスを見学するにあたり、見学料はいくらであれば見学してみたいか」というアンケートを実施したところ、結果は38件の回答中100円~300円という回答が16件、次いで300~500円が15件、無料が6件との結果であった。中には「説明付きであれば500円以上でも見学したい」「維持保全を考えて1000円とした」「任意による寄付」との回答もあった(但し、アンケートは京都芸術大学のSNSを利用したものであり、文化・芸術活動に関心がある層である。)(資料3)。今後は維持保全費用が増大していくことが想定されるが、現在のHハウスの会への寄付方法は郵便振替であり、寄付の意思はあっても面倒に感じる者もいると思料する。無料で立ち寄れることの気軽さを維持しつつ、キャッシュレスのスマホ決済(現金授受によるHガイドの負担を減らすため)などを利用して、任意による寄付をその場で受けることも今後検討すると良いのではないかと考える。

6.まとめ

筆者が取材した際、別所沼公園に遊びに来た子供たちがHハウスを見学したあと、記念スタンプを押したりしてこの小さな建物を楽しんでおり、それをHガイドは暖かく見守っているところに遭遇した(取材②)。この子供たちがHハウスを通して詩や建築などに興味をもち、いつの日か詩人や建築家を志すかもしれない。下村泰史は『「風景」の方はその「景観」を見た人の心のなかに感慨とともに映じる像をいう』(註16)とのべているが、立原の夢を継承した人々によってHハウスは具現化し、冒頭紹介した彼の詩のように別所沼公園の風景の一部となっている。今後も浦和の文化へ貢献し、地域の人々の心へ影響を及ぼしていくポテンシャルをもつ施設といえる。

参考文献

【註】

(1)立原道造(1914~1939)は、東京市日本橋の荷造りなどのための木箱を製造販売する商家に生まれた。5歳の時に父を亡くし家督を相続した。東京帝国大学工学部建築学科(本文中では東大建築学科と略す。)へ在学中に奨励賞である辰野賞を3度受賞した。卒業後は石本喜久治の事務所に入所し、将来を嘱望される建築家であった。少年時代より詩歌にも造詣が深く、堀辰雄・三好達治・丸山薫らの『四季』の同人で、14行詩(ソネット)を発表した。1939年に第1回中原中也賞を受賞するも、同年肺結核のため24歳で夭逝した。(註2)

(2) 神保光太郎(1905-1990)は、昭和10年別所沼湖畔に住まいを移し詩壇で活躍を続けたのちに、勲三等瑞宝章を受章した。ゲーテ、キルケゴールなど、多数翻訳市歌・校社など300以上作詩し、詩壇だけではなく、日本文壇等にも影響を与えた。(註3)

(3)立原が浦和にHハウス建設を熱望したのは、学生時代に幾度も通い、第2の故郷と考えていた信濃追分の油屋旅館が消失したことも一因といわれている。(註4・10)また、神保光太郎の自宅に近い、別所沼の東岸へHハウスを建設する構想であったようだが、現在では東岸地域は住宅が建ちならんでいるため、敷地に余裕があった西岸に建設された。また、立原の構想当時の別所沼は湿地帯で、体が弱く肺を患っていた立原には不適切であったと考えられる。 (註5)

(4)立原の卒業研究は「浅間山麓に位する芸術家コロニイの建築群」である。これは浅間山麓に芸術家のコミュニティを作ろうとするものであり、これにより3度目の辰野賞を受賞した。卒業設計の主旨は「本計画は浅間山麓に夢みた。ひとつの建築的幻想である。優れた芸術家が集って、そこに一つのコロニイを作り、この世の凡てのわづらひから高く遠く生活する。しかしそれは隠者の消極的な遁世の思ひではなく寧ろ却って低い地上の生活にかがやかしい文化の光を投げかけようとする積極的な意欲からー。芸術家の一人としての建築家の立場から私はその計画は幻想され乾燥した火山地方の高原にその夢は結晶した。…」(註10)田園を志向するこの計画はHハウスの計画にも通じていると考えられている。

(5)前川國男(1905~1986)は1928年に東大建築学科を卒業直後に渡仏しル・コルビュジェに師事した、日本のモダニズムを牽引した建築家である。前川邸においては高さ4.3メートルの吹き抜けを持つ食堂はコルビュジェの影響がみられるものの、そのままの踏襲ではないことがわかる。

(資料2-2・註17)

(6)江戸東京博物館の屋外展示施設であるたてもの園は、2000年に東京都の行政評価により「事業の抜本的見直しが必要」とされ廃止の危機にあったが、たてもの園から自転車で15分ほどの距離にあるスタジオジブリのアニメ映画「千と千尋の神隠し」のモデルとなった施設(「子宝湯」(銭湯)など)の見学者が増えたジブリ効果や、「下町夕涼み」というたてもの園の施設を実際に使った、夏祭りのようなイベントを催すなどして来園者を増やして存続の危機を免れた。また、園のスタッフ以外に小金井市民のボランティアにより茅葺屋根を保護するために囲炉裏に火をくべるなどの活動を通して運営されている。(註14)

(7)Hハウスの運営費は会費によって賄われており、年会費(維持会員3,000円、賛助会員10,000円)を郵便振替により振込むと会員になることができる。2024年6月30日現在で会員数は75名である。(註2・15)

(8)Hガイドは20年間で44人が在籍し、現在は11~12人が活動している。また水曜日には建築関係者(2名)が担当しているが、ハウスガイドとの交流はほとんどないとのことである。ハウスガイドへ応募した動機は「立原道造の詩が好き」「建築好き」「代表の北原氏が主宰する文芸誌のメンバーであり頼まれた」など様々とのことである。(2024年10月19日 筆者取材)

(9)問い合わせ相手方

ヒアシンスハウスの会:山中知彦氏、津村泰範氏、佐野哲史氏

日時:2025年6月29日~30日(メールにて実施)

【参考文献】

(註1)立原道造『優しき歌』角川文庫、2023年改訂版

(註2)北原立木監修『ヒアシンスハウス・ガイド』ヒアシンスハウスの会、2015年/ヒアシンスハウスの会ホームページ

http://haus-hyazinth.org/page00-menu.htm(2025年7月19日閲覧)

(註3・6)さいたま市ホームページ

https://www.city.saitama.lg.jp/006/014/013/001/009/011/p089835.html

https://www.city.saitama.lg.jp/001/010/010/006/002/p098119.html

https://www.city.saitama.lg.jp/001/010/010/006/002/p098104.html

(2025年7月21日閲覧)

(註4)岡本紀子『立原道造 風景の建築』大阪大学出版会、2021年 P233~237

(註5)建築思潮研究所編集『住宅建築』2005年3月号 P17

(註7)ヒアシンスハウスをつくる会『詩人の夢の継承事業―別所沼公園移管記念事業の提案』、2003年

(註8)佐野哲史、津村泰範、山中知彦、『公園内建造物「ヒアシンスハウス」の建設・運営・維持管理に関する市民活動について-個人意識が地域共有されるためのプロセス・デザイン』日本建築学会技術報告集、2020年10月

https://www.jstage.jst.go.jp/article/aijt/26/64/26_1149/_pdf/-char/ja

(2025年7月2日閲覧)

(註9)河野美鈴『京都芸術大学通信教育課程芸術教養学科 芸術教養演習1・2』、2024年

(註10)種田元晴『立原道造の夢みた建築』鹿島出版会、2016 P179

(註11)中田準一『前川さん、すべて自邸でやってたんですね 前川國男のアイデンティティー』彰国社、2015年

(註12)江戸東京たてもの園ホームページ https://www.tatemonoen.jp/about/overview.php(2025年7月19日閲覧)

(註13)公益財団法人東京都歴史文化財団編集・発行『江戸東京たてもの園 前川國男邸復元工事報告書』1999年

(註14) 佐々木秀彦『コミュニティ・ミュージアムへ「江戸東京たてもの園」再生の現場から』岩波書店、2013年

(註15)ヒアシンスハウスの会『ヒアシンスハウス二十年の歩み』2024年P13、P33ほか

(註16)稲田多喜男・加藤友規・河合健・下村泰史・仲隆裕・長谷川一真 編『はじめて学ぶ芸術の教科書[デザイン編]ランドスケープを構想する』藝術学舎、2024年

(註17)川添善行著・早川克美編『芸術教養シリーズ19 わたしたちのデザイン3 空間にこめられた意思をたどる』藝術学舎、2014年