「平松のウツクシマツ自生地」-劣性遺伝の天然記念物が描いた風景-

1.基本データ

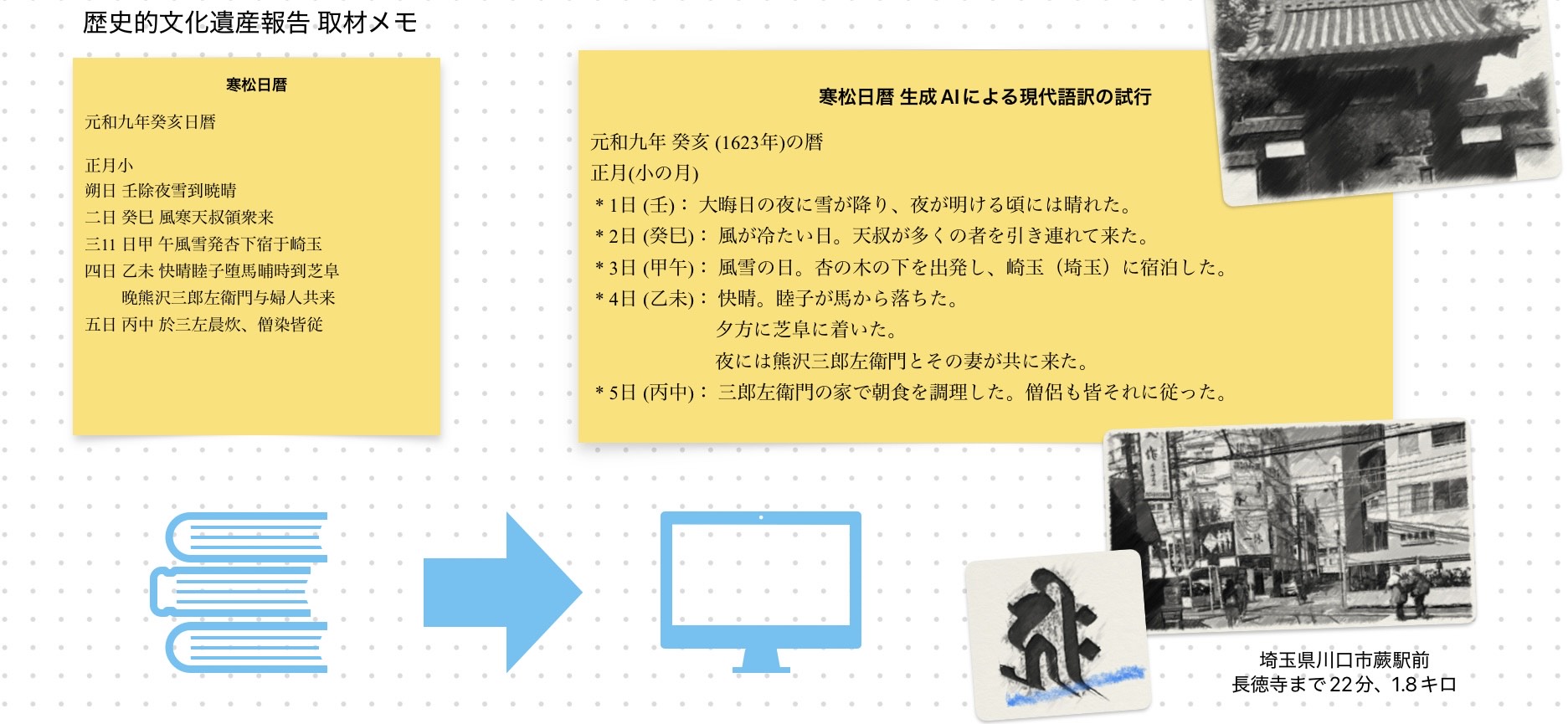

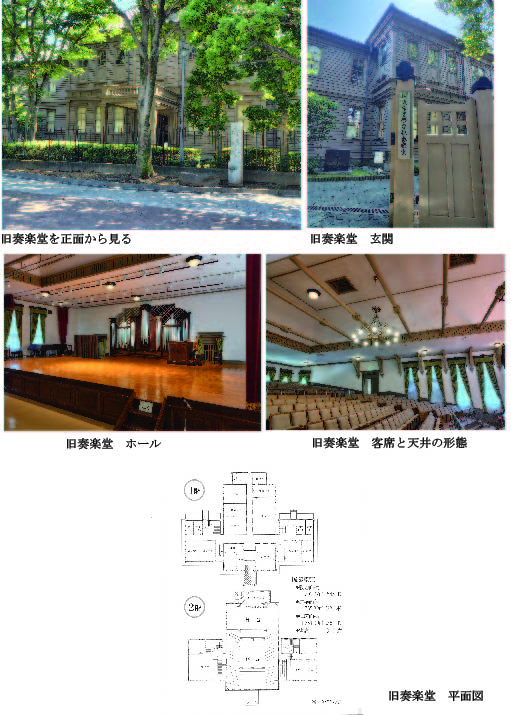

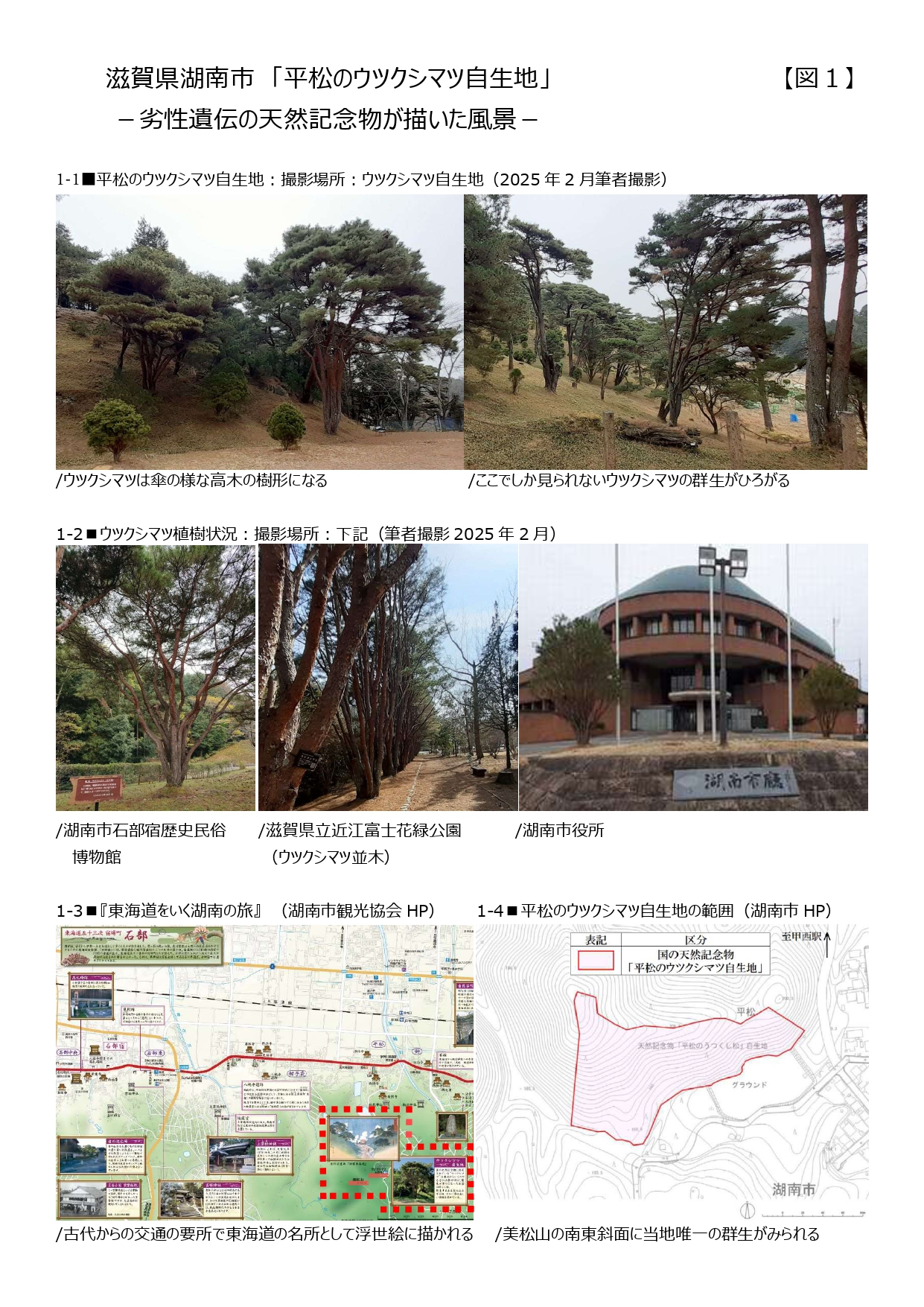

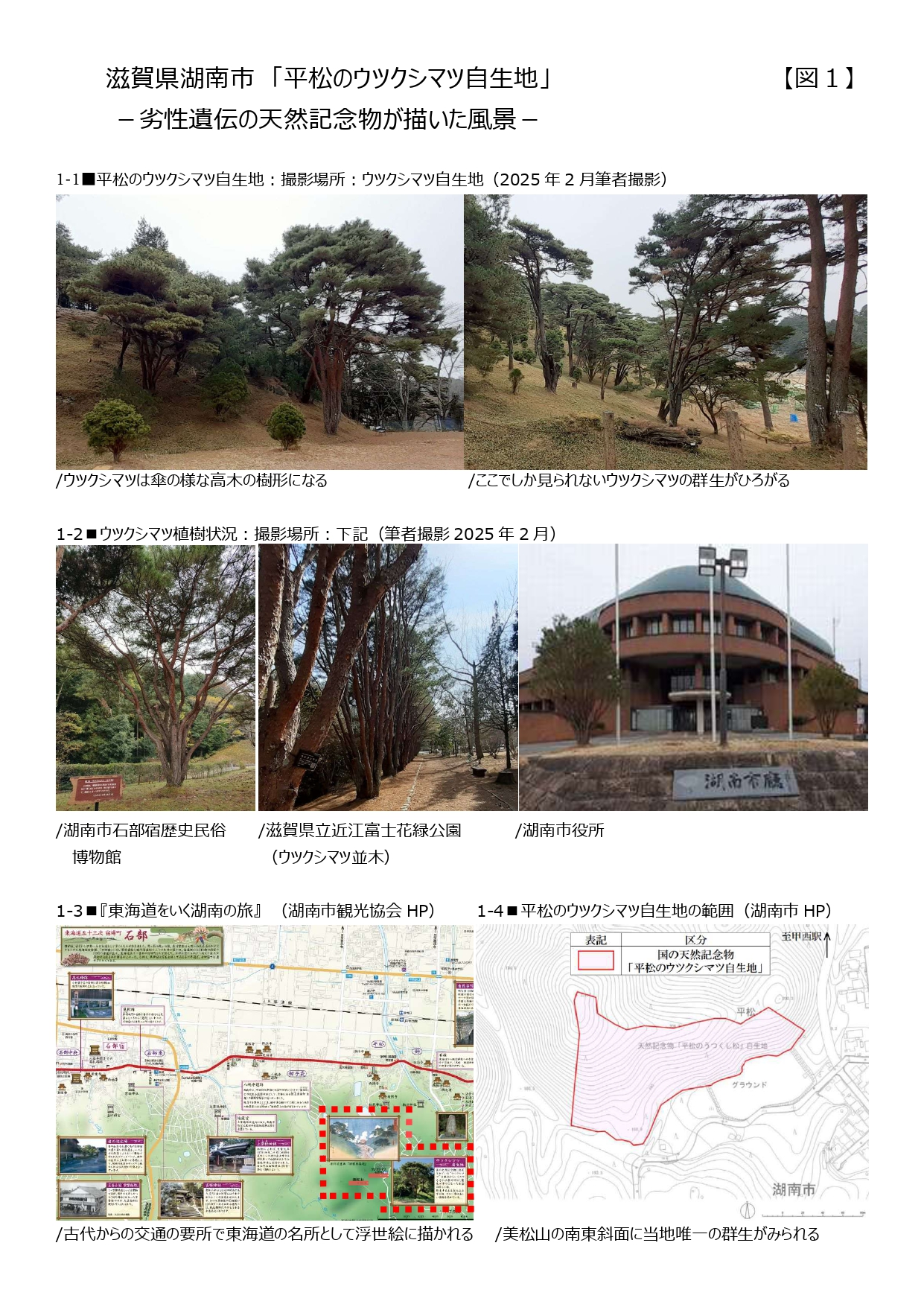

「平松のウツクシマツ自生地」(滋賀県湖南市平松541番地)は、滋賀県湖南市の美松山(びしょうさん)の南東斜面にあり、唯一自生するウツクシマツ(アカマツの変種)の群生地として国の天然記念物に指定さた。註1)図1-1~4

ウツクシマツは、主幹が無く根元から放射状に複数の枝が分かれて傘の様な特徴的な樹形で、5mを超える高木になり、他に無い壮観な風景を生み出す。

DNA構造は普通アカマツと同様で遺伝子レベルの差異の為、普通アカマツとも交配し劣性遺伝により個体の減少が進む。地域環境全体の総合的な管理保全が必要である。註2)

2.歴史的背景

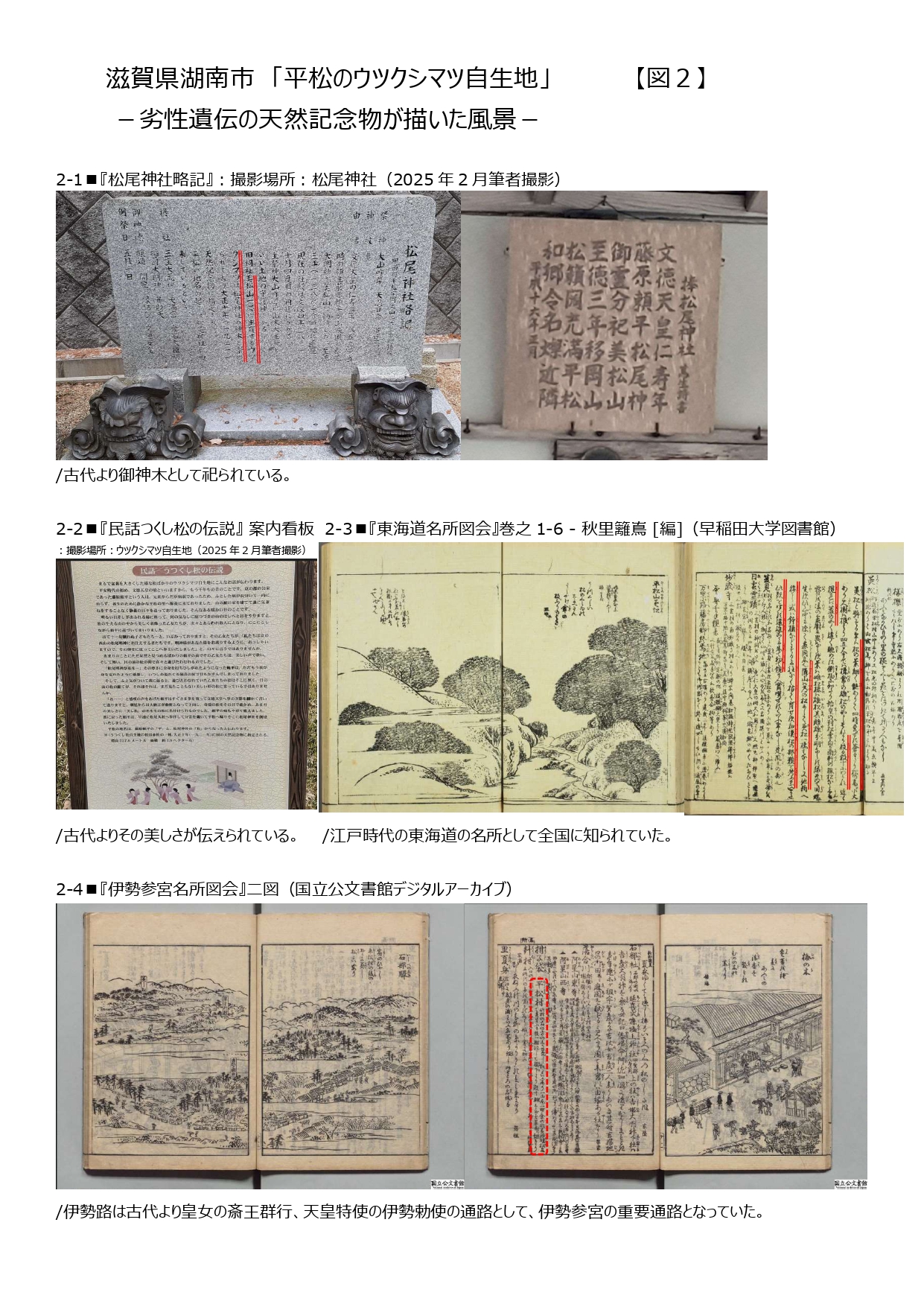

平松地区にある松尾神社(滋賀県湖南市平松263)の社伝には、853年に山城松尾神を美松山に歓進し、ウツクシマツを神木としている。註3)図2-1 地域の民話「民話 うつくし松の伝説」註4)図2-2では、平安の古代よりその美しさの存在が伝わっている。

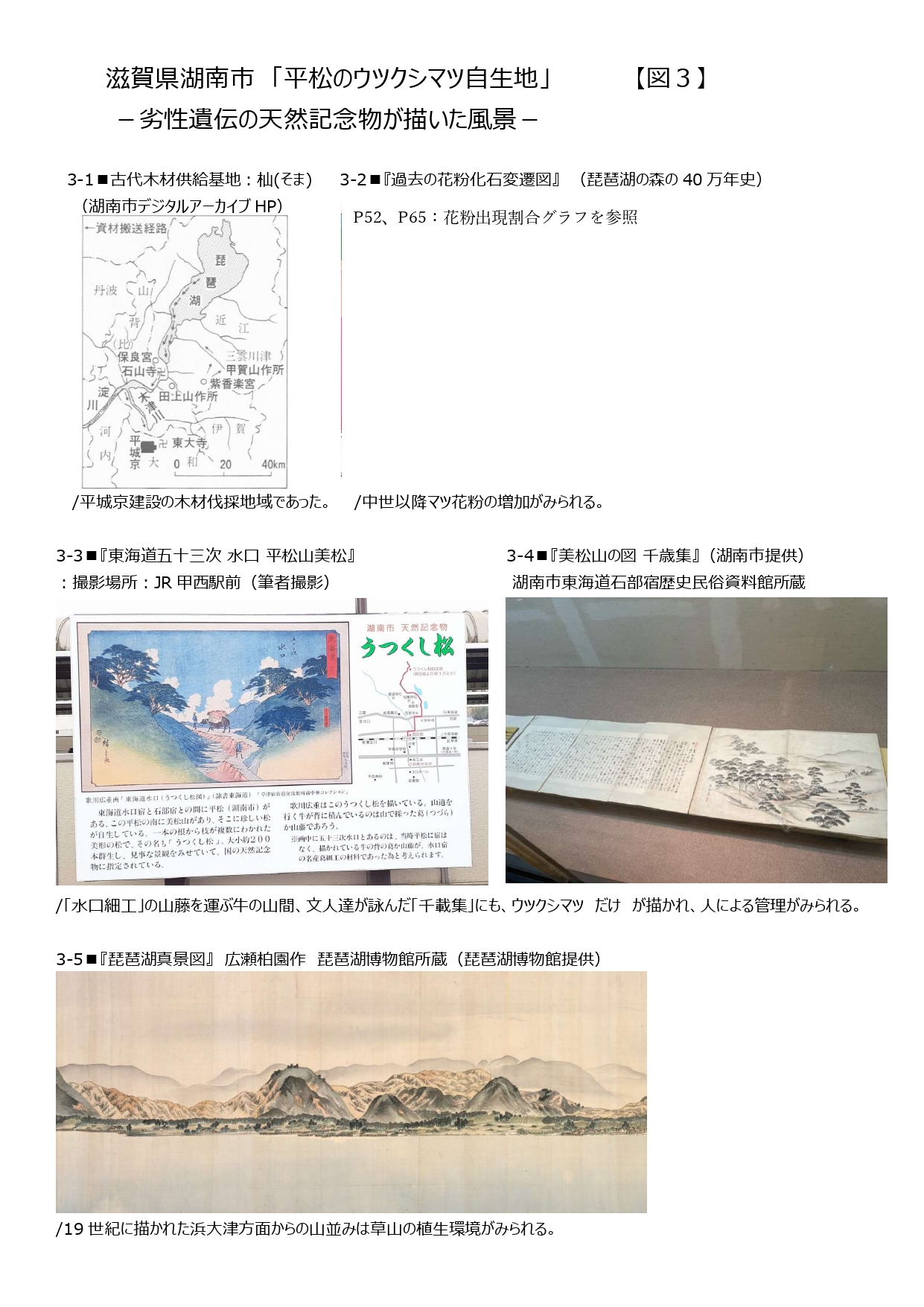

江戸時代には『東海道名所図会』註5)図2-3や『伊勢参宮名所図会』註6)図2-4 に東海道五十三次沿いの名所として描かれている。本地域でしか見られない珍しい景観から、東海道沿いの多くの旅人により名勝として全国に広まった。

自生地の周辺は、古代には平城京を造営する為の木材供給基地「杣(そま)」が設置されていた。註7)図3-1 さらに当時は薪や小さな木材への需要が高く、八世紀には畿内付近の原生林はほとんど残らず伐採されていた。註8) 花粉化石の発掘調査からも、同時代におけるスギ花粉の減少とマツ花粉の増加が示されている。註9)図3-2 伐採された森林に高木が復活する事は無かったと考えられ、歴史学者のコンラッド・タッドマンは「古代の略奪期」と呼んだ。註10)

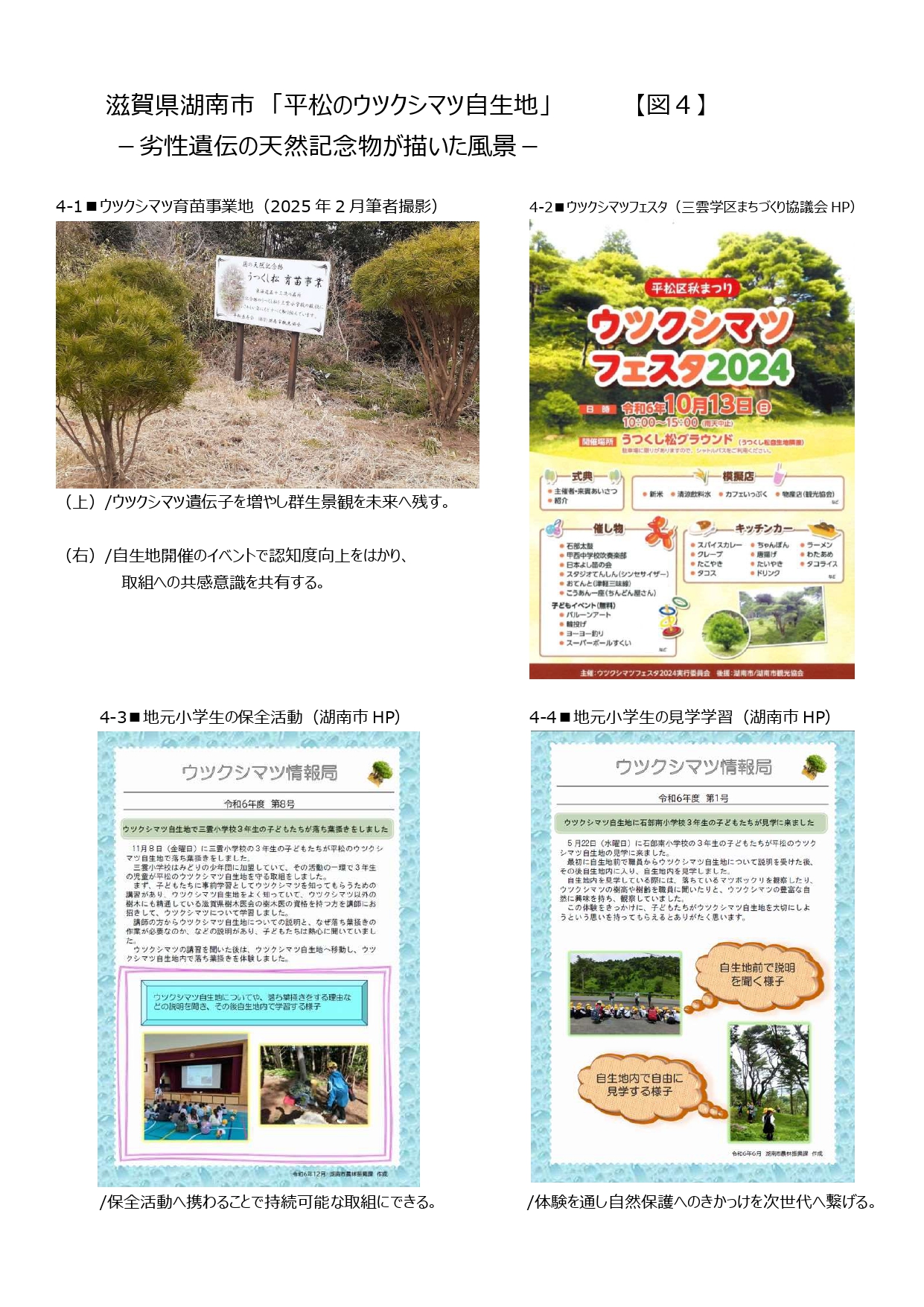

絵画からも、江戸時代に描かれた『東海道五十一五十三次 水口 平松山美松』註11)図3-3や、美松山の図(千歳集)註12)図3-4には、ウツクシマツだけが描かれ、普通のアカマツを間引き疎林環境が保全されていたことが見られる。19世紀中頃の『琵琶湖真景図』註13)図3-5にも、琵琶湖周辺の山地に殆ど木の生えていない草山が描かれている。

そんな、古代の略奪期後から近世まで続いた同地域の樹木の間引かれた疎林環境は、自生地へ太陽光をもたらし、劣勢遺伝で増殖競争に弱いウツクシマツへ、繁殖可能な場所と群生が出来る優位な生育環境を育んだ。

そして、古くから地域の人々によって神聖視され神木として信仰により伐採が避けられる。江戸時代には名勝として知られ、観光地的な価値を持った。明治、昭和期には地域ぐるみの管理が継続される。註14)図4-1,2 近年では、地域の小学校の児童が補植作業や落ち葉掻きなどを体験し、次世代へと地域の関わりが受け継がれている。註15)図4-3,4

3.「平松のウツクシマツ自生地」の評価

国の天然記念物に指定された「平松のウツクシマツ自生地」の、他には見られない景観が生まれ育まれてきた背景には、人による社会構造の変化がもたらした、自然への関りが大きく影響している。他には類を見ない景観価値の、「美」を守る持続的な保護、地域の象徴、空間効果、を評価する。

3-1 「美」を守る持続的な保護

自生地では古代からの伐採の収奪 図3 により、ウツクシマツ群生が育まれ、平安時代からの地域の信仰 図2-1、江戸時代の東海道流通経済へのプロモーション 図2-3 、明治時代の天然記念物指定 註1)以降も、地域により次世代へ繋げる「ウツクシ(美し)マツ」の「美」を守る持続的な維持活動が行われている。人の活動により奇跡的に生まれた「美」、を守る持続的な保護は歴史文化的な景観価値を高めている。

3-2 地域の象徴

ウツクシマツは平安時代より神木として信仰され伐採が避けられた。明治期には、採取者の増加により自生地の危機が生じ、有志が「美松山保勝会」を結成し、保護活動が始まる。昭和に入ると婦人会や教育委員会も参加し、地域ぐるみの管理が継続された。昭和30年代には松茸山として利用され、下草刈りや松葉掻きが行われ特別に保護された。また、「山番」制度により若者たちが山の管理を担い、子どもたちも遊び場として親しみながら、その重要性を教えられて育った。註16)地域住民全体の手によって育まれ守られてきた「地域の象徴」である。

3-3 空間効果

自生地が有する景観的価値は、単なる視覚的美しさにとどまらず、人間と自然の関係性を視覚的に提示する文化的景観と、神木としての象徴的価値を有している。この象徴的価値は、ウツクシマツが持つ伝承や、歴史的な物語性と密接に関連しており、地域住民の精神的支柱としての役割を担っている。註17)

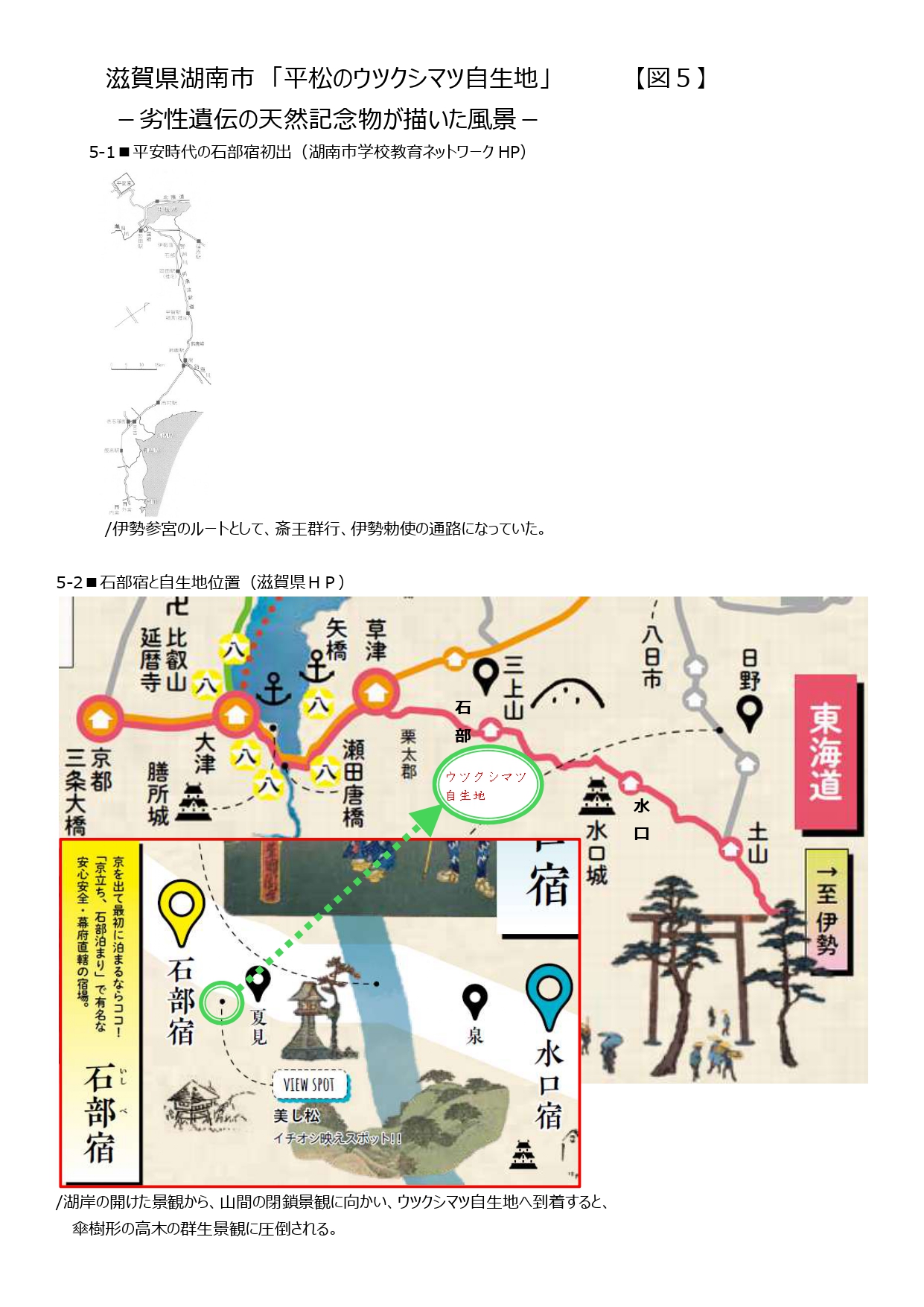

4.他の事例との特筆

「平松のウツクシマツ自生地」の、同地域の東海道「石部宿」との、歴史的相乗効果を考察する。石部宿は、江戸時代には東海道五十三次の宿場町の一つとして栄え、図5-2 古くは伊勢参宮道として用いられ、斎王群行と伊勢勅使の通路になっていた。註18)図5-1 交通と交易の要所であり、人々の活動を伝える文化的な歴史地区として今に残る。現地湖南市では旧東海道筋へ「湖南市景観計画」を定め、古き良き景観づくりがおこなわれている。註19) 特に、自生地のある三雲地域では、「豊かな緑が街道の歴史を感じさせる風情ある景観づくり」を方針とし、敷地内の樹木を修景に生かす配慮、保存に取り組んでいる。註20)

石部宿との位置的な近さは、両地の歴史・文化的な繋がりを強化しており、この地域を訪れる者にとって、自然景観だけでなく、地域の歴史や文化にも触れる機会を提供している。註21)図1-2、3-4 石部宿は東海道を行き交う多くの旅人たちが訪れる場所であり、ウツクシマツ群生地が地元の名所として広まり、その価値が全国に知られるきっかけとなった。図3-3 宿場町の役割と自生地の存在が相まって、地域の観光資源価値が高まり、両地域資源が相乗的に作用してきた歴史的背景は、歴史的街道文化と特異な自然景観が織りなす、地域価値共創の顕著なモデルとなる。

5.今後の展望について

「平松のウツクシマツ自生地」は、東海道中の旅人に癒しを与える景勝地として機能していたが、現在では自生地を目的とした訪問者は減少し認知度は大きく低下している。保護活動への認知を高めるためにも、現代での新たな「美」を創造した活用促進が望まれる。

5-1 新たな「美」の構築

自生地のもつ、人と自然との関係性の歴史的蓄積が育んだ文化的景観としての文脈で、「人と自然の共創による奇跡の空間」というナラティブを構築、発信する。「劣性遺伝であるウツクシマツは美しい樹形を現し、人々が保護する共創空間で育まれる奇跡の景観を描いた」とする多様性保護の物語を可視化する事で、新たな「美」の価値が生み出される。

5-2 新たな「美」の体験

ウツクシマツの育成体験や、自生地の季節ごとの変化を記録・発信するワークショップなど、参加型プログラムを、地域住民との交流を含むツアー型コンテンツで開催し、地域参加型の保全・活用を行う。景観資源の保全と活用を、地域住民の主体的関与によって行う事で、新たな「美」の持続可能性が担保される。

5-3 新たな「美」の発信

ドローン映像やVR技術を用いたバーチャルツアー 註22)、ARによる歴史解説アプリの導入 註23)など、自生地のもつ空間性と物語性を可視化・体験化するデジタル技術で、新たな「美」を発信し地域内外から新たな来訪動機の創出が起こる。

5-4 新たな「美」の国際共有

人為と自然が相互に影響しながら形成された景観は、世界的に見ても類例が少なく、文化的自然遺産の一形態として評価されうる資源である。国際的な文化的景観保護の枠組み(ユネスコ世界遺産文化的景観カテゴリ、世界農業遺産など)を参考に、自生地の価値の国際発信と比較研究を進めていき、国際的な保護活動と繋げ長期的視野に立った地域づくりにより、新たな「美」の文化的景観として再評価される可能性を広げる。

6.まとめ

「平松のウツクシマツ自生地」には、人々の活動による歴史、地域住民の保存活動、そして学術的研究の積層が刻まれている。自生地は「文化的自然遺産」として、過去・現在・未来をつなぐ生きた記録体と言える。持続的に評価され続けるためには、その背後にある歴史的文脈や空間的象徴性を、現代の視点から読み替え、共有し、次世代へと継承していくことが不可欠である。文化と自然、そして人の営みが織りなすこの独自の景観が地域における誇りとなり、「描き続け生きた風景」として存在し続ける。

-

図1)平松のウツクシマツ自生地

図1)平松のウツクシマツ自生地 -

図2)ウツクシマツは古代より、その美しさが伝わっていた

図2)ウツクシマツは古代より、その美しさが伝わっていた -

図3)人と自然の共創により奇跡の風景は描かれた(3-2については非公開)

図3)人と自然の共創により奇跡の風景は描かれた(3-2については非公開) -

図4)危機に瀕した奇跡の森の物語へ、再び人が立ち上がった

図4)危機に瀕した奇跡の森の物語へ、再び人が立ち上がった -

図5)奇跡の風景は東海道の旅人の心を捉え、大動脈の歴史と文化の一部となった

図5)奇跡の風景は東海道の旅人の心を捉え、大動脈の歴史と文化の一部となった -

添付資料1)自生地は自然美と共に地域の歴史信仰、共同体の価値が交錯する特別な空間となっている

添付資料1)自生地は自然美と共に地域の歴史信仰、共同体の価値が交錯する特別な空間となっている -

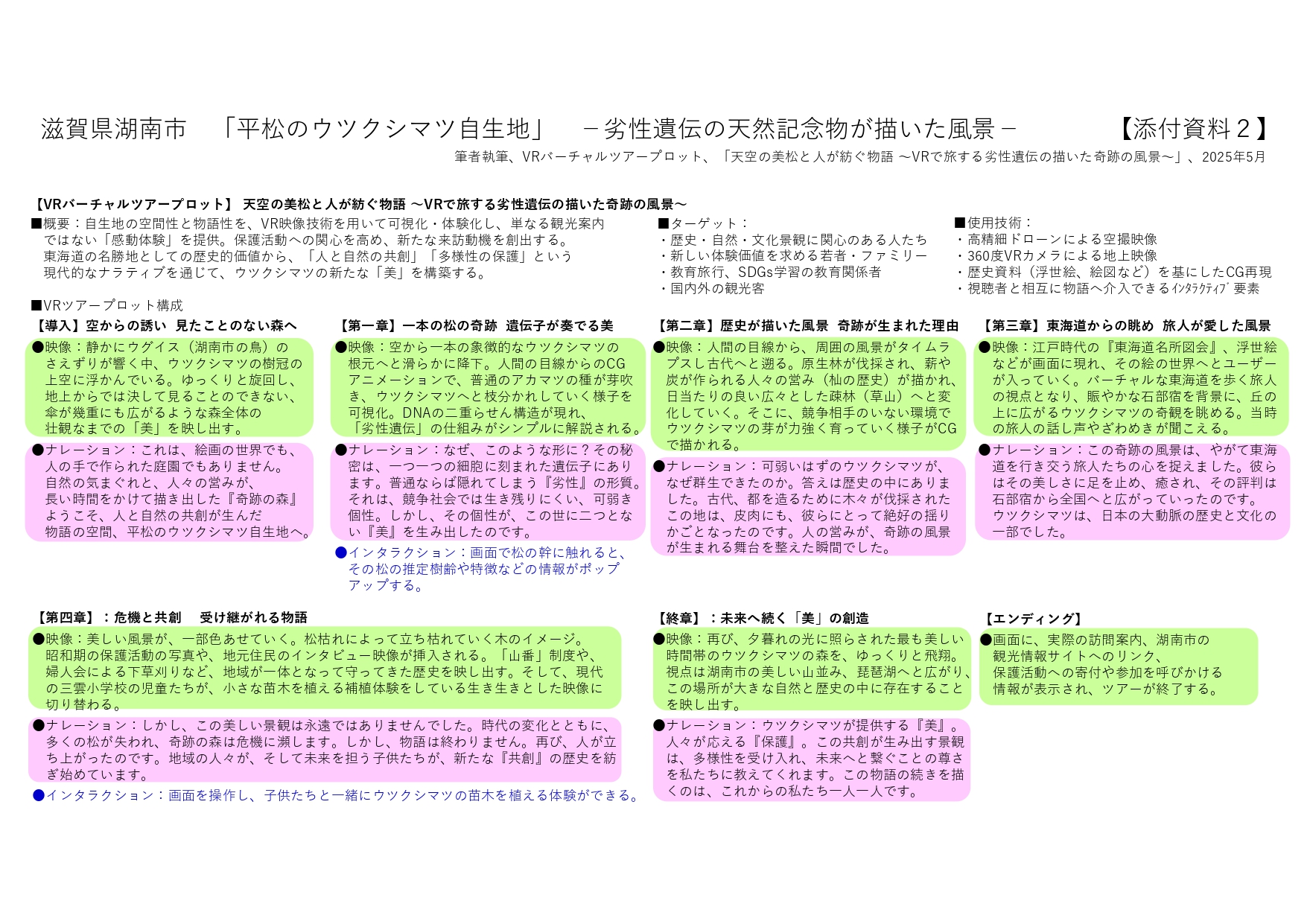

添付資料2)VRバーチャルツアープロット「天空の美松と人が紡ぐ物語 ~VRで旅する劣性遺伝の描いた奇跡の風景~」

添付資料2)VRバーチャルツアープロット「天空の美松と人が紡ぐ物語 ~VRで旅する劣性遺伝の描いた奇跡の風景~」 -

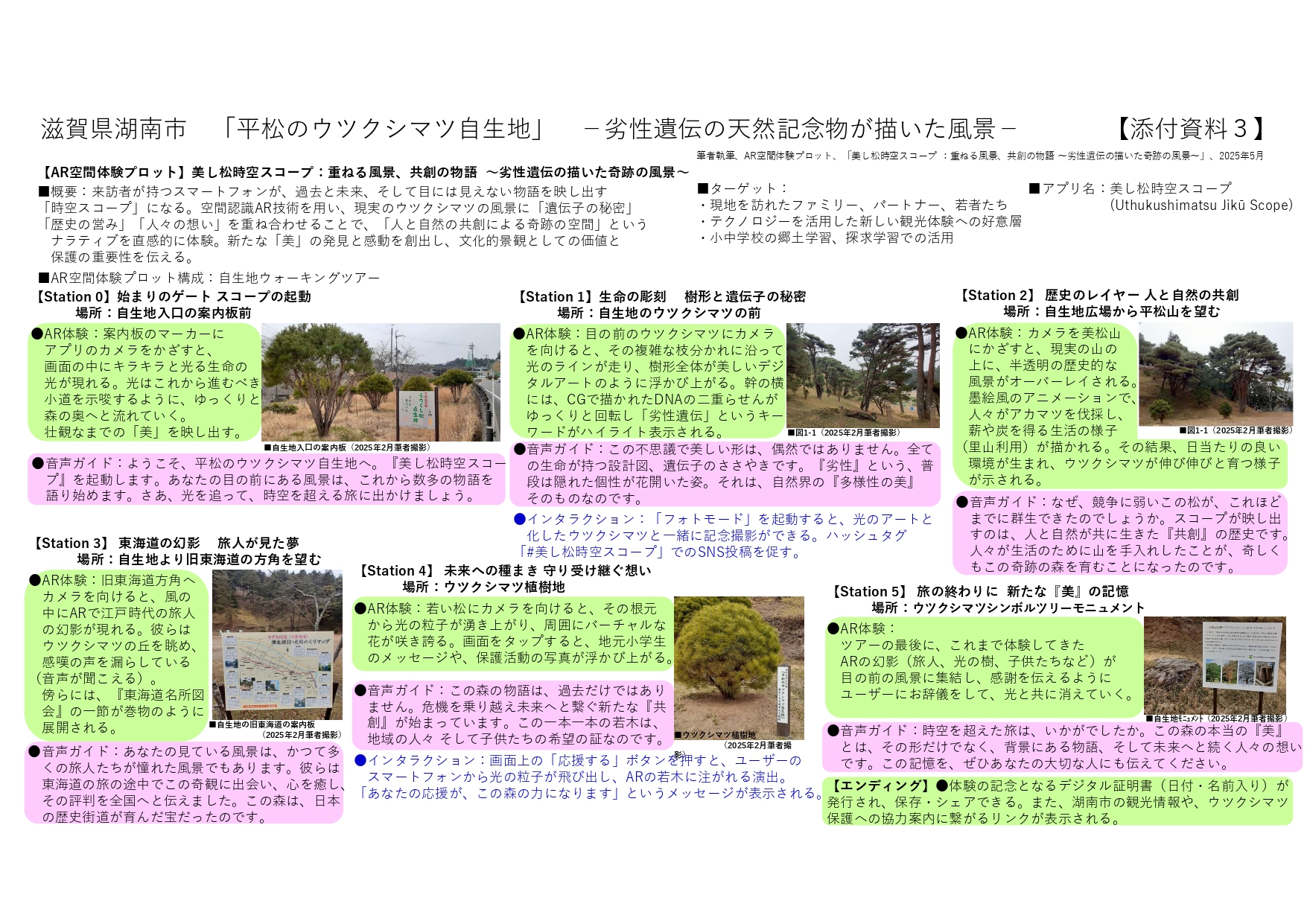

添付資料3)AR空間体験プロット「美し松時空スコープ:重ねる風景、共創の物語 ~劣性遺伝の描いた奇跡の風景~」

添付資料3)AR空間体験プロット「美し松時空スコープ:重ねる風景、共創の物語 ~劣性遺伝の描いた奇跡の風景~」

参考文献

註1)自生地はウツクシマツ群生の壮観な景観を見る事のできる唯一の場所である。

図1)1-1平松のウツクシマツ自生地、1-2ウツクシマツ植樹状況:2025年2月筆者撮影

1-3『東海道をいく湖南の旅』、湖南市観光協会HP、ぶらりこなん、観光MAP、

https://www.burari-konan.jp/pamphlet_dl/、閲覧2025年4月29日

「美松山における一区域の松樹が皆傘形となっているのは他に類がなく奇観というべき」とし、

「ウツクシマツは学問上の参考資料として価値が大きい」ことから国の天然記念物に指定された。

参考資料)内務省HP、『内務省指定天然紀念物 三雲村美松自生地』、1921-1928年、

国立映画アーカイブ歴史映像ポータル、

https://filmisadocument.jp/films/view/201、閲覧2025年4月29日

図1)1-4平松のウツクシマツ自生地の範囲、湖南市HP、

国の天然記念物「平松のウツクシマツ自生地」の概要、

https://www.city.shiga-konan.lg.jp/soshiki/kankyou_keizai/norin_hozen/24759/24760.html

閲覧2025年4月29日

傘の様な形状になる松には、接ぎ木で増殖した多行松(タギョウショウ)があり、

樹高は低く主に庭木として用いられる。

参考文献)北村四郎、『ウツクシマツとタギョウショウ』、34 巻 4-6 号 p142-147、

1983 年を参照

註2)独自の樹形になる要因は、滋賀県森林センターの育苗交配実験(交配分析)で劣性遺伝によるものである事が明らかになっている。さらに次世代DNAシーケンシング技術を用いたMIG-seq法をもちい、DNA抽出、遺伝構造の解析により、明瞭な遺伝分化は見られなかった。DNA構造は普通のアカマツと同様で、遺伝子レベルの差異による変異であることが判明した。遺伝子レベルの変異で普通松とも任意交配していることが考えられる。そして劣性遺伝によりウツクシマツ遺伝子をもった個体の減少が進む事になる。ウツクシマツ遺伝子の保護と、遺伝的多様性を維持する為に普通アカマツの保護も必要である。

参考文献)前迫ゆり,陶山 佳久, 廣田 峻、『天然記念物ウツクシマツの遺伝構造と自生地保全』、

28 巻 2 号、2023 年、 p. 379-391を参照

註3)仁寿3年(853)藤原頼平が山城国の松尾大名人を美松山に勧請し、現在の松尾神社に遷座した。ウツクシマツは同神社の神木として祀られる。

参考資料)びわこビジターズビューローHP、滋賀びわ湖観光情報、松尾神社、

https://www.biwako-visitors.jp/spot/detail/26441/、閲覧2025年4月29日

図2)2-1『松尾神社略記』:松尾神社、2025年2月筆者撮影

註4)藤原頼平が静養で訪れた同社で、乙女が松をウツクシマツへ変えた話が伝わる。平松の地名は、藤原頼平と松尾神社からなったと伝わっている。

図2)2-2『民話うつくし松の伝説』案内看板、ウツクシマツ自生地、2025年2月筆者撮影

註5)「松の葉細く艶ありて(中略) 枝々数十にわかれ近く視れば蓋(きぬがさ)の如く(中略) 隣山は常の松にして美松一株もなし又他所へ移し或は鉢植などするに程なく枯れて育せず和漢松の部類を考うるにいまだこの類を聞かず」と詳細な所感が書き連ねられている。

図2)2-3『東海道名所図会』、巻之1-6 - 秋里籬嶌 [編]、早稲田大学図書館、閲覧2025年4月29日

註6)「平松村 此村の右の方の山に美し松といふあり。一山凡二町余の間不残雌松にて、其生ふる形一樹にして根下より数十幹を出す。甚奇観なり。」と珍しい景観が紹介されている。

図2)2-4『伊勢参宮名所図会』二図、国立公文書館デジタルアーカイブ、閲覧2025年4月29日

註7)弥生時代の水田稲作により、山々の森の利用促進は進み、古代になると木材供給基地が出来、原生林は残らず伐採された。

図3)3-1古代木材供給基地:杣(そま)、湖南市デジタルアーカイブHP、甲賀郡の四郷、

https://adeac.jp/konan-lib/text-list/d100010/ht020140、閲覧2025年4月30日

註8)平城京、東大寺建設の為、森林は伐採され続け、花崗岩地層の同地は、山肌が脆く禿山状態が続いていた。

参考文献)松永勝彦、『森が消えれば海も死ぬ』、(株)講談社、2010年2月、P63を参照

註9)中世以降、常緑カシ類、スギの利用が拡大し、マツ類の花粉が増大している。

図3)3-2『過去の花粉化石変遷図』参考文献)林竜馬、『琵琶湖の森の40万年史』、

サンライズ出版、2022年9月、p53,65を参照

註10)参考文献)コンラッド・タットマン、『日本人はどのように森をつくってきたのか』、

築地書館、1998年8月、第1章 古代の略奪期---600~850年 を参照

註11)図3)3-3『東海道五十三次 水口 平松山美松』、

JR甲西駅前 「ウツクシマツ自生地案内看板」、2025年2月筆者撮影

註12)図3)3-4『美松山の図 千歳集』写真:湖南市提供、

市指定文化財「千歳集」、湖南市東海道石部宿歴史民俗資料館所蔵、

2024年11月15日、閲覧2025年4月29日

註13)図3)3-5『琵琶湖真景図』図版:琵琶湖博物館提供、

広瀬柏園作「琵琶湖真景図」滋賀県立琵琶湖博物館所蔵、

https://www.asahi.com/articles/photo/AS20230829001710.html、

閲覧2025年4月30日

註14)地域住民により、ウツクシマツの保護、自生地の保全活動がなされてきた。明治に有志が「美松山保勝会」を結成し保護活動が始まる。昭和に入ると婦人会や教育委員会も参加し、昭和30年代にはマツタケ山として利用され、下草刈りや松葉掻きが行われる中でも、ウツクシマツは特別に保護された。また、「山番」制度により若者たちが山の管理を担い、子どもたちも遊び場として親しみながら、その重要性を教えられて育った。

図4)4-1ウツクシマツ育苗事業地、湖南市平松、2025年2月筆者撮影

図4)4-2ウツクシマツフェスタ、三雲学区まちづくり協議会HP、

ウツクシマツフェスタ2024のお知らせ、

https://mikumo-gakku.jp/publics/index/1/detail=1/b_id=143/r_id=940/

閲覧2025年4月30日

註15)地域を巻き込み共感意識を共有し、次世代へ繋げる持続可能な取組が行われている。

図4)4-3地元小学生の保全活動、湖南市HP、ウツクシマツ情報局、令和6年第8号、

https://www.city.shiga-konan.lg.jp/soshiki/kankyou_keizai/norin_hozen/24759/24763_1/36504.html

閲覧2025年4月30日

図4)4-4地元小学生の見学学習、湖南市HP、ウツクシマツ情報局、令和6年第8号、

https://www.city.shiga-konan.lg.jp/soshiki/kankyou_keizai/norin_hozen/24759/24763_1/36504.html

閲覧2025年4月30日

註16)参考文献)湖南市、『国指定天然記念物平松のウツクシマツ自生地保存活用計画』、

2021年10月、第3章第2節p27 を参照。

註17)添付資料1)筆者執筆、芸術教養演習2空間造形、『平松のウツクシマツ自生地』、

3.空間効果、2025年5月

註18)図5)5-1平安時代の石部宿初出、湖南市学校教育ネットワークHP、203020102新道の整備、

http://www.edu-konan.jp/ishibeminami-el/kyoudorekishi/203020100.htm#203020102、

閲覧2025年5月8日

註19)参考資料)湖南市HP、景観、

https://www.city.shiga-konan.lg.jp/soshiki/kensetsu_keizai/toshi_seisaku/keikan_okugai/2/25080.html

閲覧2025年5月8日

註20)参考資料)湖南市HP、景観、湖南市三雲地域旧東海道沿道地区の景観づくりのガイドライン 、

P14~P17、

https://www.city.shiga-konan.lg.jp/material/files/group/22/guidelines_mikumo.pdf

閲覧2025年5月8日

註21)両地の歴史・文化的な関連は東海道石部宿歴史民俗資料館に残され後世に伝えられている。

図1)1-2ウツクシマツ植樹状況、湖南市石部宿歴史民俗博物館、2025年2月筆者撮影

図3)3-4『美松山の図 千歳集』、写真:湖南市提供、石部宿歴史民俗資料館所蔵

註22)自生地の空間性と物語性を、VR映像技術を用いて可視化・体験化し、単なる観光案内ではない「感動体験」を提供。保護活動への関心を高め、新たな来訪動機を創出する。東海道の名勝地としての歴史的価値から、「人と自然の共創」「多様性の保護」という現代的なナラティブを通じて、ウツクシマツの新たな「美」を構築する。

添付資料2)筆者執筆、VRバーチャルツアープロット、

「天空の美松と人が紡ぐ物語 ~VRで旅する劣性遺伝の描いた奇跡の風景~」、

2025年5月

註23)来訪者が持つスマートフォンが、過去と未来、そして目には見えない物語を映し出す「時空スコープ」になる。空間認識AR技術を用い、現実のウツクシマツの風景「遺伝子の秘密」「歴史の営み」「人々の想い」を重ね合わせることで、「人と自然の共創による奇跡の空間」というナラティブを直感的に体験。新たな「美」の発見と感動を創出し、文化的景観としての価値と保護の重要性を伝える。

添付資料3)筆者執筆、AR空間体験プロット、

「美し松時空スコープ:重ねる風景、共創の物語 ~劣性遺伝の描いた奇跡の風景~」、

2025年5月

<参考文献>

太田明,冨山善三,北川始,古瀬忠雄、『ウツクシマツの実生苗における形質の発現』、日林誌短報69p321~325、1987

川那辺三郎、『ウツクシマツの更新と保全に関する研究』、京都大学農学部付属演習林、62号P55-64、1990年12月

木村至宏、『ウツクシマツ自生地』、財)滋賀県文化財保護協会、滋賀文化財教育シリーズNo.158号、1996年2月

宮下裕子、『北陸・近畿・中国・四国地方における国指定天然記念物の収集・保存』、独立行政法人)材木育種センター、林木遺伝資源情報通巻No17第3号-1、2003年3月

コンラッド・タットマン、『日本人はどのように自然と関わってきたのか』、築地書館、2018年11月

岡村完道、『近江の松』、サンライズ出版、2005年1月

滋賀植物同好会、『近江の名木・並木道』、サンライズ出版、2003年12月

滋賀の名木を訪ねる会、『滋賀の巨木めぐり』、新評論、2009年11月

湖南市、『国指定天然記念物平松のウツクシマツ自生地保存活用計画』、2021年10月

中村静夫、『石部宿歴史地図』、中村地図研究所、1985年1月

<参考資料>

滋賀県総合教育センターHP、『NO.113平松のウツクシマツ自生地』、

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.shiga-ec.ed.jp/www/contents/1438304524592/html/common/other/55d173d3115.pdf

閲覧2025年2月22日

木のメモ帳HP、木の散歩道、『ウツクシマツ(美し松)とタギョウショウ(多行松)は何が違うのか』、https://kinomemocho.com/sanpo_utsukushi_tagyo.html

閲覧2025年2月22日

龍谷大学農学部ブログ、『湖南市天然記念物「ウツクシマツ」の保全活動』、https://ryukokuagr.blogspot.com/2024/11/blog-post_17.html

閲覧2025年2月22日

ヤサシイエンゲイHP、タギョウショウの育て方、https://www.yasashi.info/ta_00021.html

閲覧2025年2月22日

<取材先>

「東海道石部宿歴史民俗資料館」、滋賀県湖南市雨山、2025年2月

「三雲学区まちづくり協議会」、滋賀県湖南市柑子袋、2025年2月