さびれと美しさの交差点──桑名市街地に見る自治と景観の関係性

はじめに

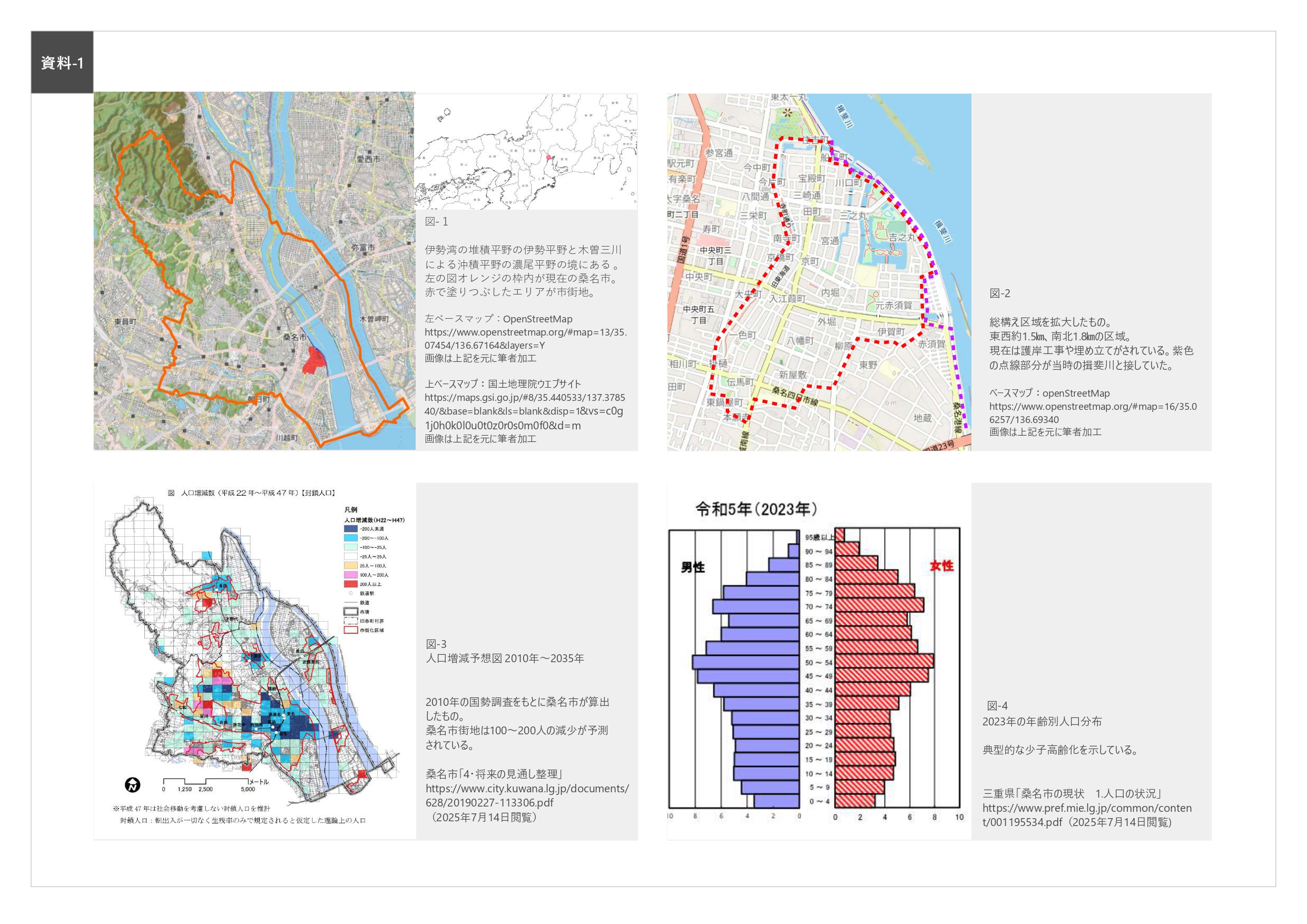

都市の「美しさ」は、活気や開発と必ずしも一致しない。むしろ、人口減少やにぎわいの喪失の中で、丁寧に暮らす人々の美意識が景観として現れることがある。三重県桑名市の市街地はその典型である。かつて東海道屈指の宿場町として栄えたこのまち(1)は、少子高齢化が進む現在(2)、静かで美しい町並みを保ち続けている。本稿では、この「さびれ」と「美しさ」の交差点に注目し、現在の景観を支える美意識と強い自治の力の醸成がいかにして作られ継続しているのかを考察する。

1.基本データと歴史的背景

1-1基本データ

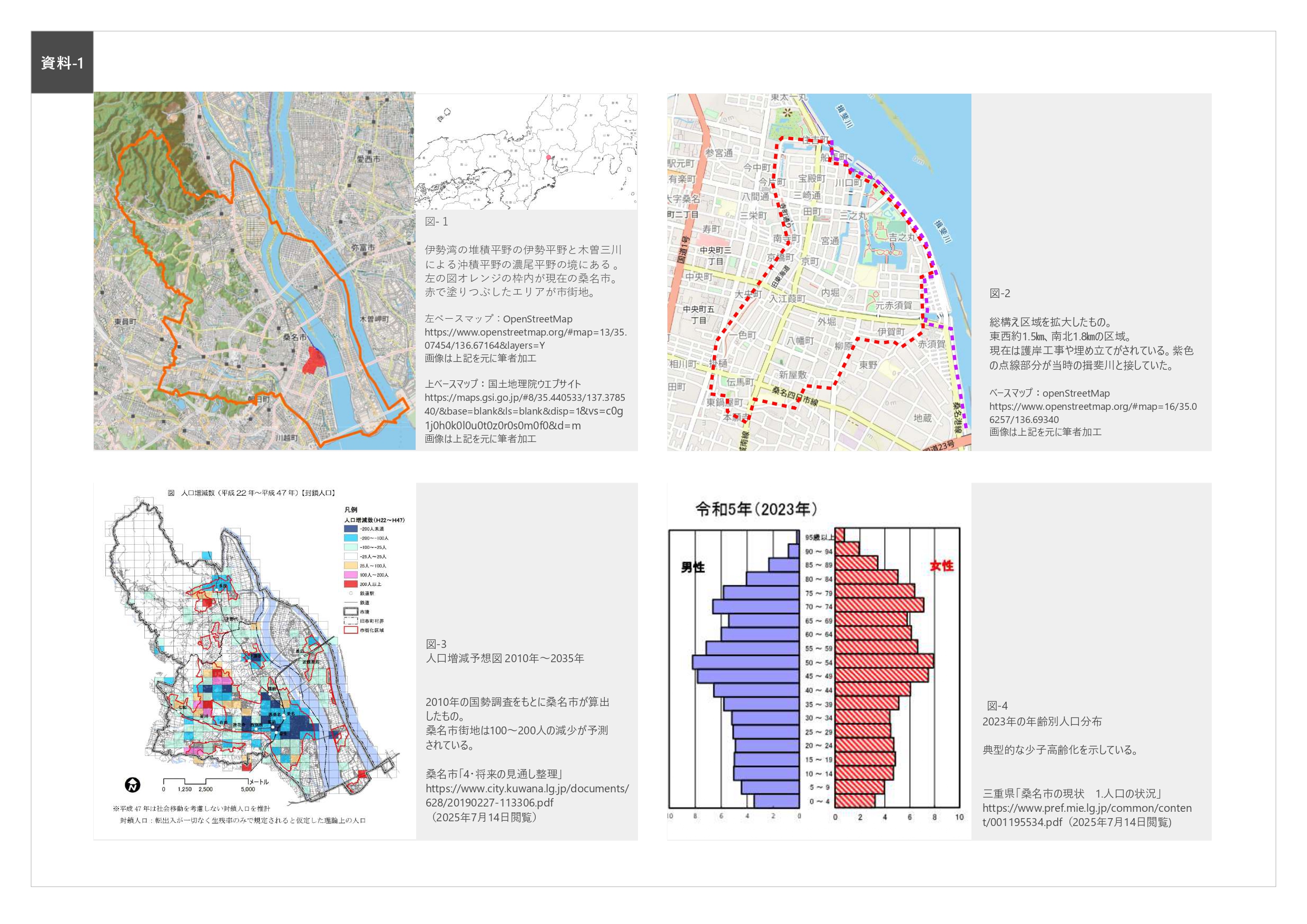

桑名市市街地は、三重県北部、木曽三川(木曽川・長良川・揖斐川)の河口部に広がる扇状地の東端に位置する[資料-1 図-1.2]。人口約14万人の中規模都市ではあるが市街地では人口の減少が著しい [資料-1 図-3.4]。

1-2歴史的背景:慶長の町割

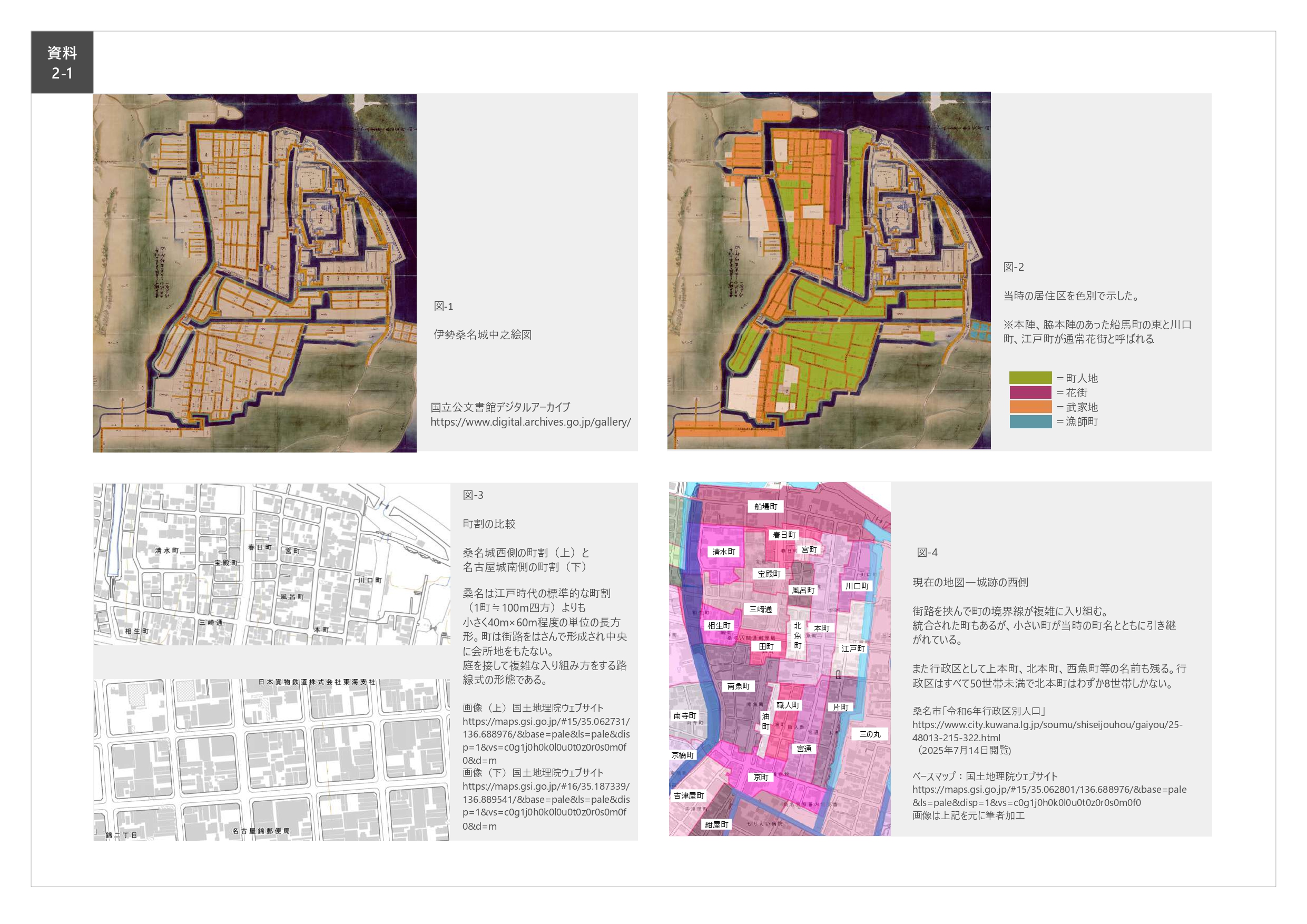

本多忠勝による「慶長の町割」が都市構造の基礎を築き(3)、江戸時代には東海道42番目の宿場町として整備された(4)。町割は、防衛と機能性を備えた総構えの構造で、武家町・町人町・花街・寺町と明確に区分されていた(5) [資料-2-1図-1.2]。各町が役割と機能を持ち、それに基づいて住民が配置されていたことが、現在も残るコミュニティ単位の強さの土台となっている[資料-2-1 図-3.4]。

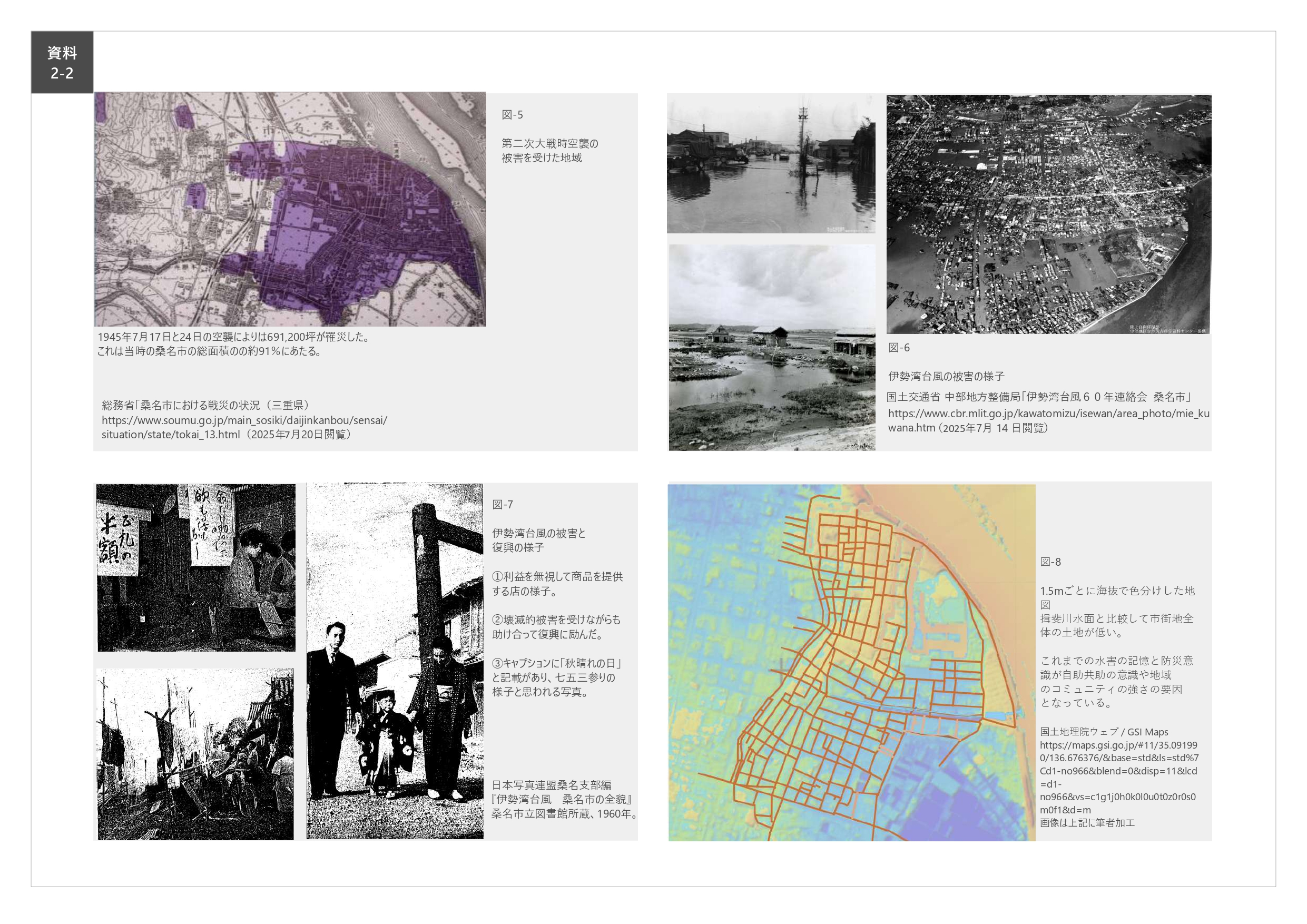

1-3歴史的背景:空襲と伊勢湾台風

第二次世界大戦(6) [資料-2-2 図-5]の空襲や伊勢湾台風(7) [資料-2-2 図-6]といった壊滅的被害を受けながらも、まちは再び慶長の町割を下敷きに復興された。これは住民の日常を取り戻したいという願いと、共有された町の構造や景観への意識と無関係ではない[資料-2-2 図-7.8]。桑名市景観計画に記されたように、こうした戦後の復興は「歴史性に配慮して再生」されたものであり、住民の景観意識が継承されてきた証左である(8)。

2.評価: 構造的町割と現在の住民の意識[資料-3]

現在も花街エリアには、もてなしの精神が息づいている。建物には伝統的な格子や板塀が見られ、外構の植栽にも丁寧に手入れされている。その美意識は一般の住宅にも浸透しており、町内には派手な看板や注意書きもなく住民同士が無言のうちに美意識を共有している様子がうかがえる。さらに職人町、旧武家屋敷、漁を生業とする赤須賀地区など市街地全体が整然と美しく保たれている。

こうした景観の保全は、歴史的町割と近隣関係が今なお機能しているからこそ、可能であるといえる。

かつて職能や身分によって明確に区分された町はひとつの生産・生活のユニットとして機能していた。経済活動は町に根ざしており、個人の利益と町の利益が一致しやすい構造があった。そこでは、町の一員としての自覚が芽生えやすく、その秩序や景観に対しても自律的な責任感が生じた(9)。

しかし居住者の職業が多様化し人的流動も進んだ現在においても、そうした意識の土壌は完全には失われていない。むしろ、戦災や伊勢湾台風といった被災経験を地域で共有したことで、コミュニティの絆や相互扶助の意識がより強固なものとなった(10) (11)。

美しい景観の維持は、単なる助け合いやもてなしの精神だけに由来するものではない。「他人に迷惑をかけたくない」「目立つ行為を避けたい」といった心理や「隣近所の目を気にする」(12)といった、ある種の社会的緊張感が存在している。こうした人間関係のわずらわしさが、自発的な清掃や整理整頓、景観への配慮といった日常のふるまいへと昇華されている。

慶長の町割という物理的構造の中で育まれた意識は、玄関先の清掃、通りの整頓、植栽の手入れといった行動へと受け継がれている。制度や景観計画(13)といった外的な枠組みによってではなく、人間関係の機微と自治的な振る舞いの積み重ねによって形作られている点において優れたソーシャル・デザインであると評価できる。

3. 他の城下町との比較と特筆すべき点 ── 三都市にみる景観形成のベクトルの違い

桑名市街地の景観のあり方を、同じく歴史的背景を持ちながらも異なるベクトルで景観整備を進めてきた二つの都市と比較する。

いずれもかつての城下町の構造を一定程度継承しているが、その後の都市戦略や景観に対するアプローチには明確な違いがある。

3-1 高山──観光振興を軸とした意図的な景観デザイン

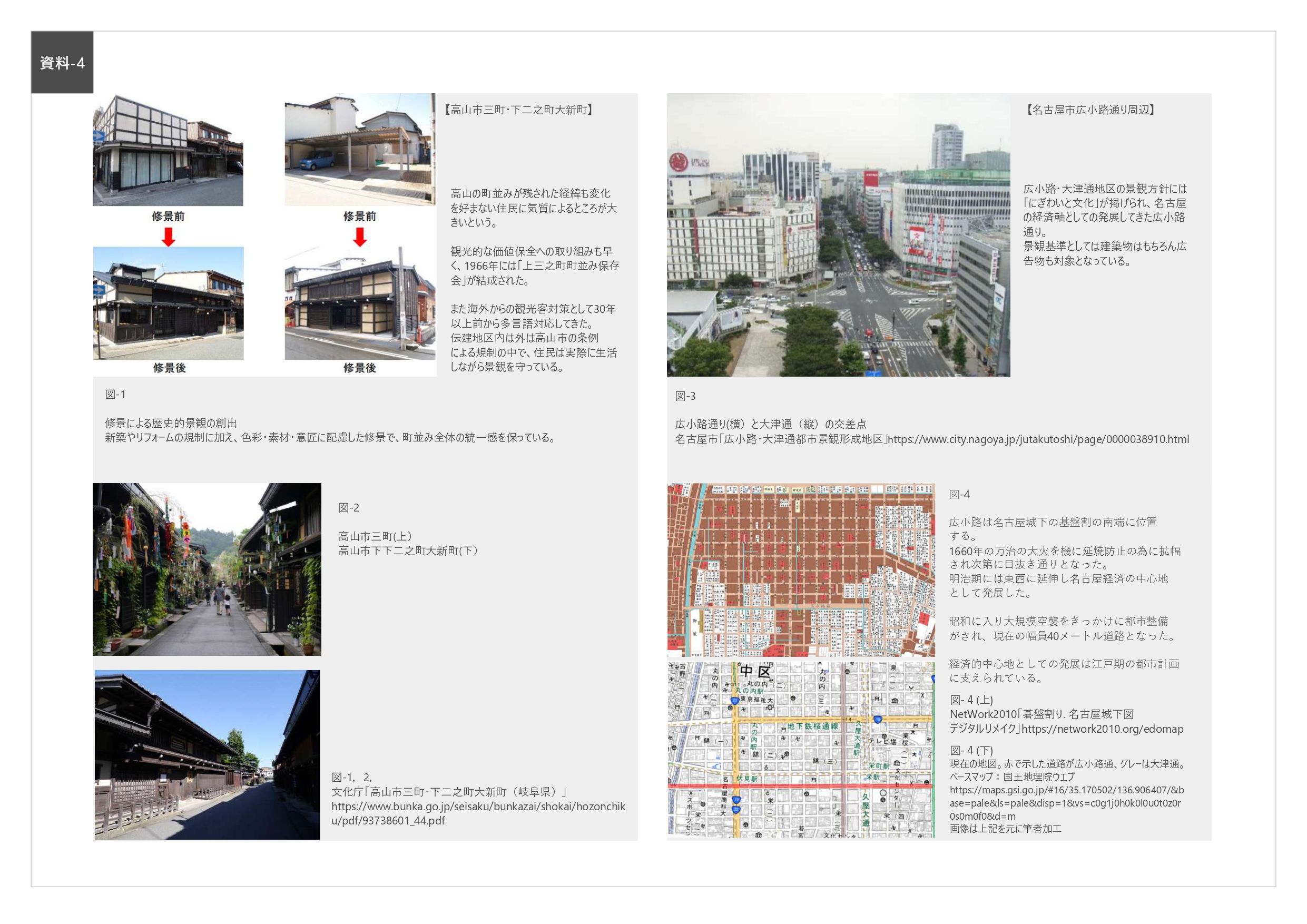

岐阜県高山市の中心部、特に三町伝統的建造物群保存地区では、江戸期の町屋建築を修復・保存し町並み全体を観光資源として活用している。そのため、建築様式や色調は厳格に管理され、観光客向けの施設や店舗も景観基準に従って営業している。こうした政策は明確な意図と行政ガイドラインに支えられ「見せるもの」としての価値をデザインする構造となっている[資料4 図-1.2]。

高山における景観保全による美のあり方は観光地としての持続的なにぎわいを生んでいる (14) (15)。

3-2 名古屋——商業性・利便性重視の再開発型景観

一方で、名古屋市はかつての碁盤目状の町割を土台としつつ、大規模再開発により超高層ビルや大型商業施設が立ち並ぶ近代的都市に生まれ変わった。特に碁盤割の南端にあたる「堀切筋」と呼ばれていた広小路通周辺は文字通り広く整備された道路と先進的なインフラにより、経済的に成功した都市再生事例の一つといえる [資料4 図-3.4]。

経済面や利便性追究を軸にしたまちづくりであり、景観は主に企業や行政によりつくられている (16)。

3-3 桑名──日常生活の中に根ざす自治的景観の継承

桑名市街地には、歴史的建築物や観光資源としてのランドマークがほとんど残っておらず、また戦後の大規模再開発も行われなかった (17)。そのため観光都市としても商業都市としても飛躍的な成功を収めたとは言い難い。それゆえに制度による演出でも市場価値の追求でもなく、住民のふるまいに根差した景観が形成されている。

生活感を抑え清掃の意識が徹底された独特の佇まいは、日常的な行為によって構成された景観である。活気や開発とは別ベクトルの成熟したまちの一形態として注目に値する。

4. 今後の展望──生活から育まれる景観を継承するために

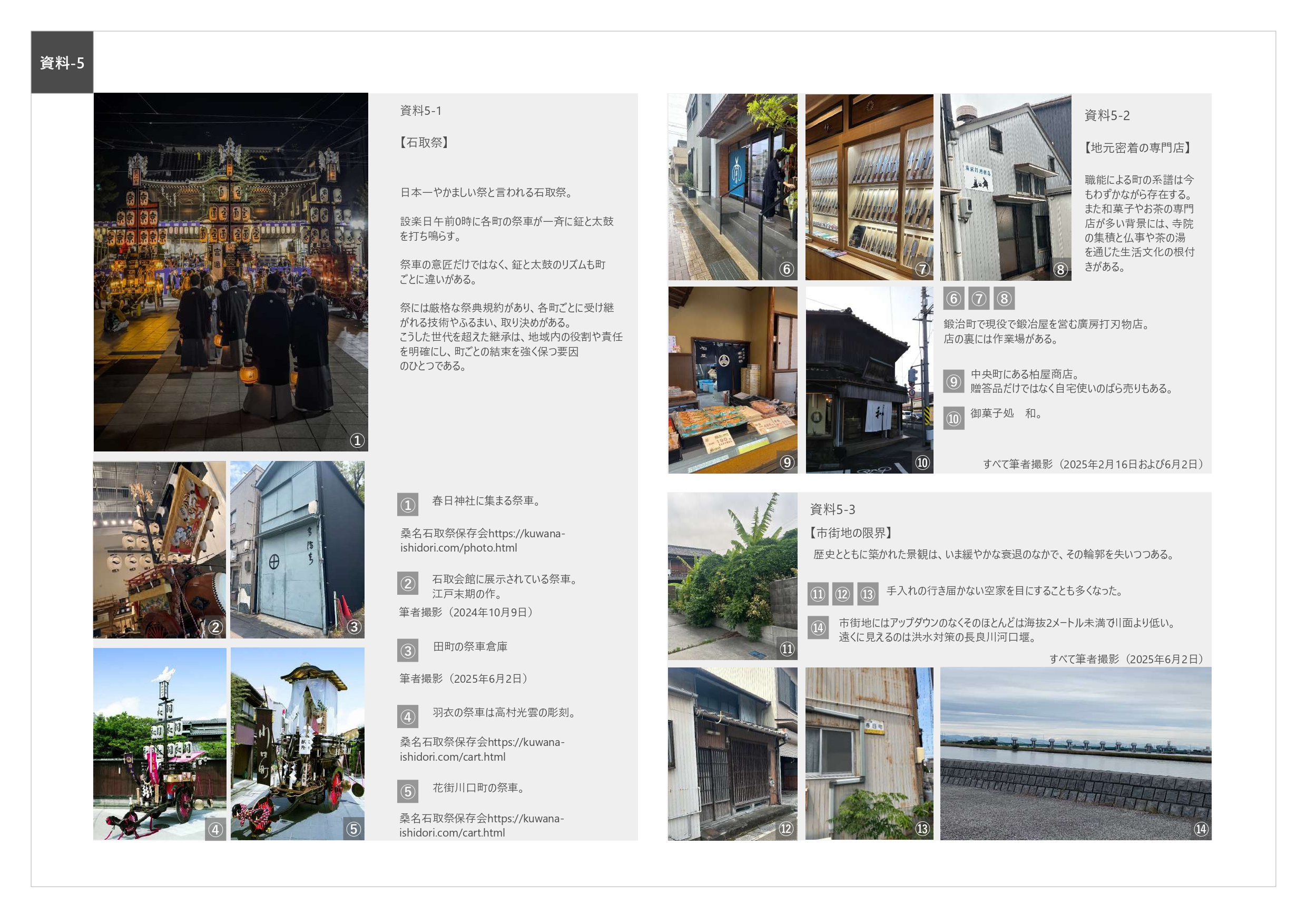

4-1. 自治と誇りを継ぐ装置としての石取祭

自治力と町のアイデンティティの継承に大きく寄与しているものに、石取祭がある。町ごとに運営されるこの祭りは、単なる伝統行事ではなく、町単位の自治、結束、そして志向を凝らした豪華絢爛な山車は町の誇りの象徴として機能している(18)。世代交代が進む中、若い世代がこの祭りの担い手として参加することで、共同体としての力が次代へと継承されていく。集客的成功を求めるだけのイベントではなく、住民がそのまちに暮らす誇らしさと責任を意識できる行事として今後も継承されることが望まれる(19) [資料5-1]。

4-2. 小さな経済圏と美意識の共存

地元の専門店や老舗によって構成される「気持ちのいい経済圏」(20)を守ること。これは大規模チェーンや観光資本とは異なり、顔の見える関係性と会話によって成立している。店構えから品揃えまで地域に合わせた店舗は景観の観点からも、町の自治と美意識の形成に寄与している。そしてこうした店での日常的な経済活動は生活景観を形づくってきた[資料5-2]。老舗の中には全国展開をしている企業もあり、格式やスタイルを守りながらも形態を変え存続する店もでてきている。

4-3. 桑名市街地の限界と文化継承の可能性

市街地は水害リスクの高い地域に位置しており、新たな人口流入は見込みにくい。また、地域内に根強く残る自治的な力は、新たな移住者にとって敷居となる可能性もある。

市西部の住宅地や長島地区のテーマパークなど、市街地は周縁からの経済的支えのもとに成り立っている(21)。このような現実を踏まえると、市街地が再び活性化する未来を描くのは容易ではない。無理な再生を図るより静かにさびれる景観の価値を見つめ直し、文化として受け継いでいくことが重要である [資料5-3]。

5. まとめ

桑名の景観は、慶長の町割をベースにその後の災害の記憶に支えられたコミュニティ構造によって形成されている。建築物の集合ではなく、日常のふるまいから生まれる景観は、住民の責任感と、時にわずらわしさを伴う関係性によって保たれてきた。こうした静かな成熟は、現在の都市において見過ごされがちな価値である。

桑名の事例は、人口減少や高齢化が進む「さびれ」の中にも、生活に根差した美を育み続ける都市の可能性を示している。

参考文献

<註>

※本稿では、「町」は行政区画や歴史的地域単位を指し、「まち」は抽象的・観念的な生活空間を指す語として使い分けている。

(1)「桑名が東海道の宿場町となった慶長6年には、本多忠勝が桑名藩主となりました。彼は大胆なまちづくりを始め、すべての人を立ち退かせて、新しい道路を作りました。これを「慶長の町割」と言っています。そのときに作られた道路は今もほとんど残っており、「慶長の町割」は約400年後の現在も生きています。」

西羽 晃「郷土史研究の歴史(2)-『平成の町割』に向け歴史から学ぶ」- 桑名市

https://www.city.kuwana.lg.jp/brand/bunka/rekishibunkazai/24-11212-234-409.html

(2025年7月1日閲覧)

(2)「年齢3区分別人口については、2015 年から 2020 年にかけて、年少人口は19,903 人から 18,139 人、生産年齢人口は 87,953 人から 85,192 人、老年人口に ついては 35,232 人から 37,714 人と推移しており、少子高齢化が進んでいる。

2040 年には、老年人口が全体の 34%を占めるのに対し、年少人口は全体の 10% になると推測されている。」

内閣府 地域再生計画「桑名市まち・ひと・しごと創生推進計画」桑名市(2022年)https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/dai61nintei/plan/a054.pdf ↩(2025年7月13日閲覧)

(3)「慶長6年(1601)徳川家康は、桑名の重要性を考え徳川四天王のひとり本多忠勝を10万石で桑名に転封した。本多忠勝は同年4月桑名に入ると5月末に町割を発表し6月から大工事を始めた。」

山田安彦, 山崎謹哉 編『歴史のふるい都市群』8 (五畿内周辺の都市)、大明堂、1995年、P.96。

(4)「江戸時代後期の調査では、本陣:2軒、脇本陣:4軒、旅籠屋:120軒を擁し、家数:2,544軒、人口:8,848人(男性:4,390人、女性:4,458人)であった」児玉幸多『近世交通史料集 4』吉川弘文館、1970年、P.745-746。

(5)「城下町の一つの特色として身分別職能別地域分化があるが、同職集団の同業者町としての油屋町・紺屋町・鍛治町・鍋座町・魚町・今一色・赤須賀・小網町・清水町・船馬町・伝馬町・風呂町・鷹匠町・寺町などがあり、小さい集団としては瓦師口・鍋屋世古・鮓横町などがある。」藤本利治『近世都市の地域構造 : その歴史地理学的研究』古今書院、1976年、P.275。

(6)「17日午前1時25分から2時40分にかけて、(中略)空襲は、東船場から本町・江戸町・宮通・職人町・内堀・元赤須賀・赤須賀の開勢町・市場町と揖斐川に並行して投下され、そこで反転して、市街地外周を弧を描いて鍋屋町・矢田磧へと進行し、市内を一周したとのことである。」

総務省「桑名市における戦災の状況(三重県)」https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/daijinkanbou/sensai/situation/state/tokai_13.html

(2025年7月17日閲覧)

(7)伊勢湾台風は中心気圧は920ヘクトパスカル、中心付近最大風速は60メートルの超大型台風で昭和34年9月26日に紀伊半島南端潮岬付近に上陸。「桑名市は伊勢湾の深奥部に位置するため台風の猛威を最大限に受け、建築物の倒壊損傷はおびただしい数に上った。あまつさえ海岸堤防は高潮による怒涛のため寸断され、桑名市東南部約1380ヘクタールにわたり濁流中に没するところとなった。多数の家屋は一瞬にして倒壊流失し200名になんなんとする尊い人命を失った」

日本写真連盟桑名支部編『伊勢湾台風 桑名市の全貌』桑名市立図書館所蔵、1960年。

(8)桑名市都市整備部都市整備課『桑名市景観計画』桑名市、2011年、p.10。

(9)吉田秀雄は、歴史都市の代表として京都町屋の例を挙げ、職住の近接が通勤の効率性だけでなく、家事や近所づきあいと業務の両立、地縁関係の形成、地域行事の文化的意義にも貢献してきたと述べている。

吉田秀雄『歴史都市の空間構成に関する考察』、 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/3070430( 2025年7月13日閲覧)

(10)当時の朝日新聞桑名通信局は、写真とともに伊勢湾台風直後に採算を無視して被災者のために商品を提供する店の様子を伝えている。

日本写真連盟桑名支部編『伊勢湾台風 桑名市の全貌』、1960年。

(11)東日本大震災における共助による支援活動に関するヒアリング調査では、被災後に地域の防災力や連携意識が高まった事例が報告されている。

内閣府「平成26年版防災白書」https://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/h26/honbun/0b_2s_01_00.html

(2025年7月13日閲覧)

(12)かつて機能的だった町割の構造は、現代においては生活空間の密集や社会的関係の過密さを生み、近隣関係への心理的負担や緊張感を内包することがある。

実際に住民の方から雨戸の開け閉めの時間や、洗濯物の干し方・取り込みの時間まで気を使う」という話もあった。

空間的な近接性が日常の行動にも影響を及ぼしている様子がうかがえる。

(13)桑名市では2011年に『桑名市景観計画』を策定している。特に桑名市街地は、旧城下町の計画性を示す現在の景観として重要地域に選定されており、景観形成基準として築物の規模や配置、色彩等を含む形態意匠に規定がある。

桑名市都市整備部都市整備課『桑名市景観計画』桑名市、2011年。

(14)高山市では古くから観光都市化の方向性を掲げ1979年には三町などが『伝統的建造物群保存地区 』に指定されている。以降は、歴史的景観の保全と観光による活用を両立させる政策が一貫して進められており、高山市全体で470万人が訪れる国際観光都市である。

高山市「観光を活用した持続可能な地域づくり方針」2024年。

(15)近世に形成された城下町高山には、高山陣屋をはじめとし、高山には歴史的建造物が現存していることが、観光の大きな資産となっている。

高山市「高山市歴史的風致維持向上計画(素案)」p.11。

(16)名古屋市でも、戦災によって市域の約1/4を焼失し名古屋城天守閣をはじめとする貴重な文化財も失われたが、その後の都市再建においては100メートル道路の整備や市内の墓地の集団移転など、他都市に例を見ない大規模かつ計画的な都市整備を行い、成長を遂げてきた。

名古屋市「名古屋のまちの成り立ち」第2章、p.18、https://www.city.nagoya.jp/kankobunkakoryu/cmsfiles/contents/0000023/23018/02honpen2.pdf、(2025年7月13日閲覧)

(17)桑名市が重伝統的建造物群保存地区になっていないことは、文化庁「文化財登録・指定一覧」でも確認でき、旧市街地に登録・指定された文化財はほぼ見られない。蔵前祭車庫(船馬町)と桑名市石取会館(京町)など含む5か所が登録有形文化財として指定されているのみ。また、都市計画マスタープラン(令和3年度)では、旧市街地に大規模再開発区域は指定されておらず(助成などでは駅前地区のみ)、再開発計画の対象外であることが明記されている。

桑名市『令和3年度 桑名市都市計画マスタープラン一部改定』2021年。

(18)石取祭は江戸時代初期、春日神社の氏子たちが神社に石を奉納したことが始まりとされまた江戸時代末期の『桑名日記』には若い下級武士が「禁止を破って町衆の石取祭に参加 して『 追込み』を命じられた」というエピソードもある。2016年に、ユネスコ無形文化遺産にも登録された奇祭である。

桑名石取祭保存会公式ホームページhttps://isidori.jp/index.html(2025年2月17日閲覧)

加藤淳子『下級武士の米日記 』平凡社、2011年、P.591。

(19)祭には祭典規約があり現在も強い強制力をもつ。「明治初年石取祭禁止の顛末」では町が自主的に祭典規約を作成、順守を徹底することを約束し石取祭を再開に至る経緯と祭典規約の詳細が記されている。

不破義幹「石取まつり 増補再版」桑名宗社社務所、1972年、P.22-31。

(20)「気持ちのいい経済圏」という言葉は、神奈川県真鶴町で活動する「泊まれる出版社」真鶴出版の取り組みから提起された概念であり、地域の人と人、商いと暮らしが無理なく混ざり合う、顔の見える関係性に支えられた経済のあり方を指している。桑名市街地における専門店や老舗が構成する経済圏も、こうした「気持ちのいい経済圏」の一形態として捉えることができる。

浪花朱音「小さいこと、美しいこと1 『泊まれる出版社』真鶴出版の取り組み」『アネモメトリ』第84号、京都芸術大学通信教育部、2020年

https://magazine.air-u.kyoto-art.ac.jp/feature/8295/4/(2025年7月10日閲覧)

(21)名古屋へのアクセスはJR、近鉄、高速バスなども利用でき、市内西側の地域では山を切り開き新しい街区ができている。2004年、大型リゾート施設のある長島町が合併統合された。

<参考文献>

▪小川雅生『桑名の石取祭車』緑樹社、桑名市立図書館所蔵、1977年。

▪加藤淳子『下級武士の米日記 』平凡社、2011年。

▪桑名市『令和3年度 桑名市都市計画マスタープラン一部改定』、2021年。

▪桑名市教育委員会、桑名市立文化美術館 編『目でみる桑名の江戸時代』、桑名市教育委員会、1983年

国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/9571093 (2025年7月14日閲覧)

▪桑名市都市整備部都市整備課『桑名市景観計画』桑名市、2011年。

▪近藤杢 編 ほか『桑名市史』補編、桑名市教育委員会、1960年

国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2989668 (2025年7月14日閲覧)

▪児玉幸多『近世交通史料集 4』吉川弘文館、1970年。

▪篠原修『GROUNDSCAPE(グランドスケープ)篠原修の風景デザイン』鹿島出版会、2006年。

▪下村 泰史「近代京都の土地区画整理事業地における町割についての研究」2017年。

▪全日本写真連盟桑名支部編『伊勢湾台風 桑名市の全貌』桑名市立図書館所蔵、1960年。

▪高山市「観光を活用した持続可能な地域づくり方針」2024年。

▪不破義幹、『石取まつり』、桑名宗社社務所、1972年

国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12170038 (2025年7月14日閲覧)

▪藤本利治『近世都市の地域構造 : その歴史地理学的研究』、古今書院、1976年

国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12143895 (2025年7月14日閲覧)

▪本多隆成『近世の東海道』清文堂、2014年。

▪堀田吉雄 [ほか]編『桑名の民俗』、桑名市教育委員会、1987年

国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/9540535 (2025年7月14日閲覧)

▪山田安彦、山崎謹哉 編『歴史のふるい都市群』8 (五畿内周辺の都市)、大明堂、1995年

国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12205515 (2025年7月14日閲覧)

▪西羽晃『桑名の歴史』、西羽晃、1962年

国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2993002 (2025年7月14日閲覧)

▪『目で見る桑名の100年 : 桑名市・桑名郡・員弁郡 写真が語る激動のふるさと一世紀』、名古屋郷土出版社、1990年

国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12657348 (2025年7月14日閲覧)

<参考URL>

西羽 晃「郷土史研究の歴史(2)-『平成の町割』に向け歴史から学ぶ」- 桑名市

https://www.city.kuwana.lg.jp/brand/bunka/rekishibunkazai/24-11212-234-409.html

(2025年7月1日閲覧)

内閣府 地域再生計画「桑名市まち・ひと・しごと創生推進計画」桑名市(2022年)https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/dai61nintei/plan/a054.pdf ↩(2025年7月13日閲覧)

総務省「桑名市における戦災の状況(三重県)」https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/daijinkanbou/sensai/situation/state/tokai_13.html

(2025年7月17日閲覧)

内閣府「平成26年版防災白書」https://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/h26/honbun/0b_2s_01_00.html

(2025年7月13日閲覧)

文化庁「高山市三町・下二之町大新町(岐阜県)」https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/shokai/hozonchiku/pdf/93738601_44.pdf (2025年7月14日閲覧)

高山市「高山市三町伝統的建造物群保存地区」https://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1000021/1000119/1000847/1001005/1001006.html(2025年7月14日閲覧)

高山市「高山市下二之町大新町伝統的建造物群保存地区」

https://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1000021/1000119/1000847/1001005/1016374.html(2025年7月14日閲覧)

名古屋市「名古屋のまちの成り立ち」第2章、p.18、

https://www.city.nagoya.jp/kankobunkakoryu/cmsfiles/contents/0000023/23018/02honpen2.pdf、(2025年7月13日閲覧)

桑名石取祭保存会公式ホームページhttps://isidori.jp/index.html(2025年7月14日閲覧)

浪花朱音「小さいこと、美しいこと1 『泊まれる出版社』真鶴出版の取り組み」『アネモメトリ』第84号、京都芸術大学通信教育部、2020年

https://magazine.air-u.kyoto-art.ac.jp/feature/8295/4/(2025年7月10日閲覧)

ぬし与仏壇店http://www.nushiyo.co.jp/document/(2025年7月14日閲覧)

廣房打刃物店https://h1623.jp/(2025年7月13日閲覧)

フナツヤhttps://www.thefunatsuya.com/(2025年7月14日閲覧)

【インタビュー記録】

日付: 2025年2月16日 午前8時ごろ

場所: 桑名市新屋敷

聞き手: 筆者

話し手: Nさん(80代女性、桑名市新屋敷在住、無職)

朝から自宅前を掃除していたNさんに話を伺った。

聞き手:「お掃除大変じゃないですか?」

Nさん:「みんなきれいにしてんのに、うちの家だけ汚いわけにはいかんわな」と笑いながら答えてくれた。

日付: 2025年2月16日 午後3時ごろ

場所: 桑名市東矢田町「御菓子処 和」にて

聞き手: 筆者

話し手:Hさん(60代女性、桑名市萱町在住、無職)

おすすめを教えてもらったHさんに話を伺った。

聞き手:「こういう老舗の魅力はどういうところですか?」

Hさん:「まぁ美味しいからやね、あとお店の人やお客さん同士もひとこと二言じゃべったり、そういうの。(家から)歩いてこれるしな。土地柄なんかな?家で食べるお菓子やお饅頭でも美味しいほうがええやん?」

日付: 2025年6月1日 午前9時ごろ

場所: 桑名市新屋敷にて

聞き手: 筆者

話し手:N.Hさん(60代女性、臨時織員)

聞き手:「近所づきあいで気を使ったりすることはありますか?」

N.Hさん:「別に実際に何か言われたことはないけど、雨戸の開け閉めの時間は気にするかな。周りにお年寄りが多いからね。あと、逆に(開け閉めを)忘れてたりしたらどうしたんかな』って思われるし…(中略)まぁ気にしすぎなのかもしれないけど、良くも悪くも狭い地域なんで気は使うよね」

「母は『あそこの家はいつまでも洗濯物が出てるわね』とか毎日のように言ってる。私も言われてるんかなって。そう私もチェックするけどね」