別府竹細工のデザイン変遷 ― 伝統と改革の融合

はじめに

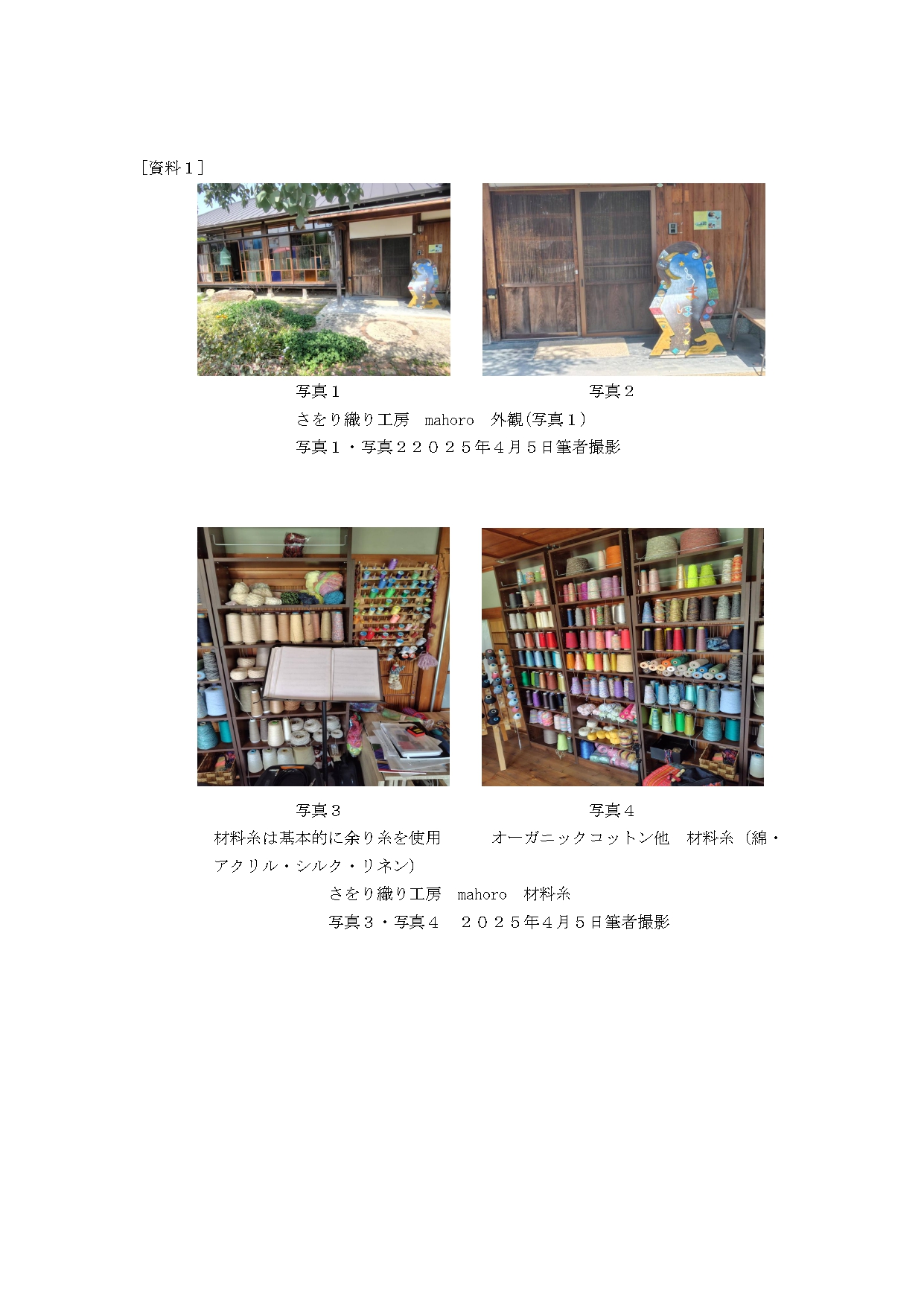

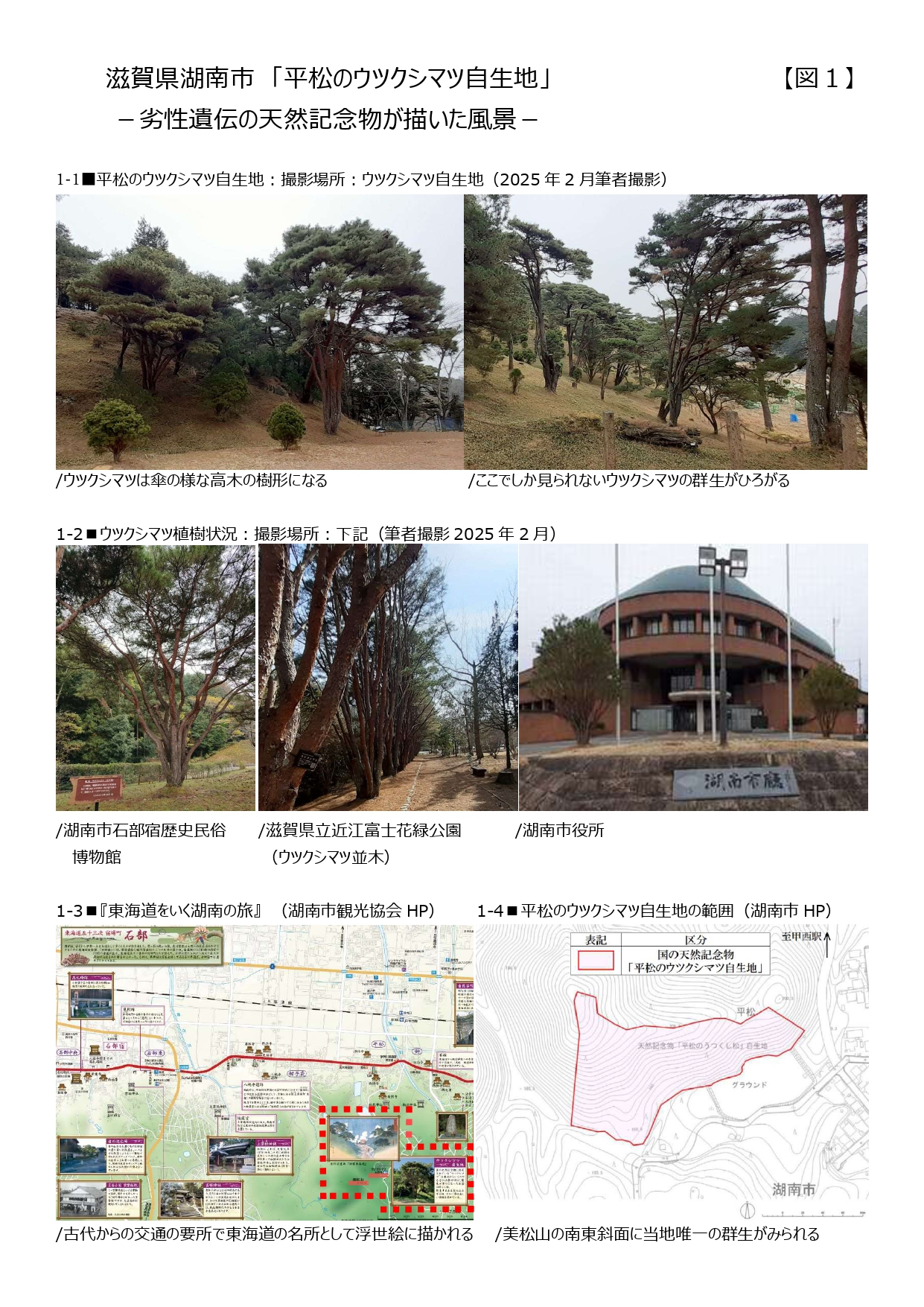

日本の伝統工芸は、長い歴史の中で地域の文化や生活と深く結びつきながら発展してきた。大分県別府市で生産される「別府竹細工」[図1①②]は、地域の自然資源を背景に、実用性と美術性を兼ね備えた工芸品として知られている。近年では、伝統技術を継承しつつ、現代のライフスタイルに適応したデザインや製品開発が進められており、国内外で注目を集めている。本稿では、別府竹細工のデザイン変遷をたどりながら、伝統技術がどのように現代のデザインと結びつき、新たな価値を生み出しているのかを考察する。

1. 基本データ

1979年通産省(現:経済産業省)により「伝統的工芸品」(1)に指定された。

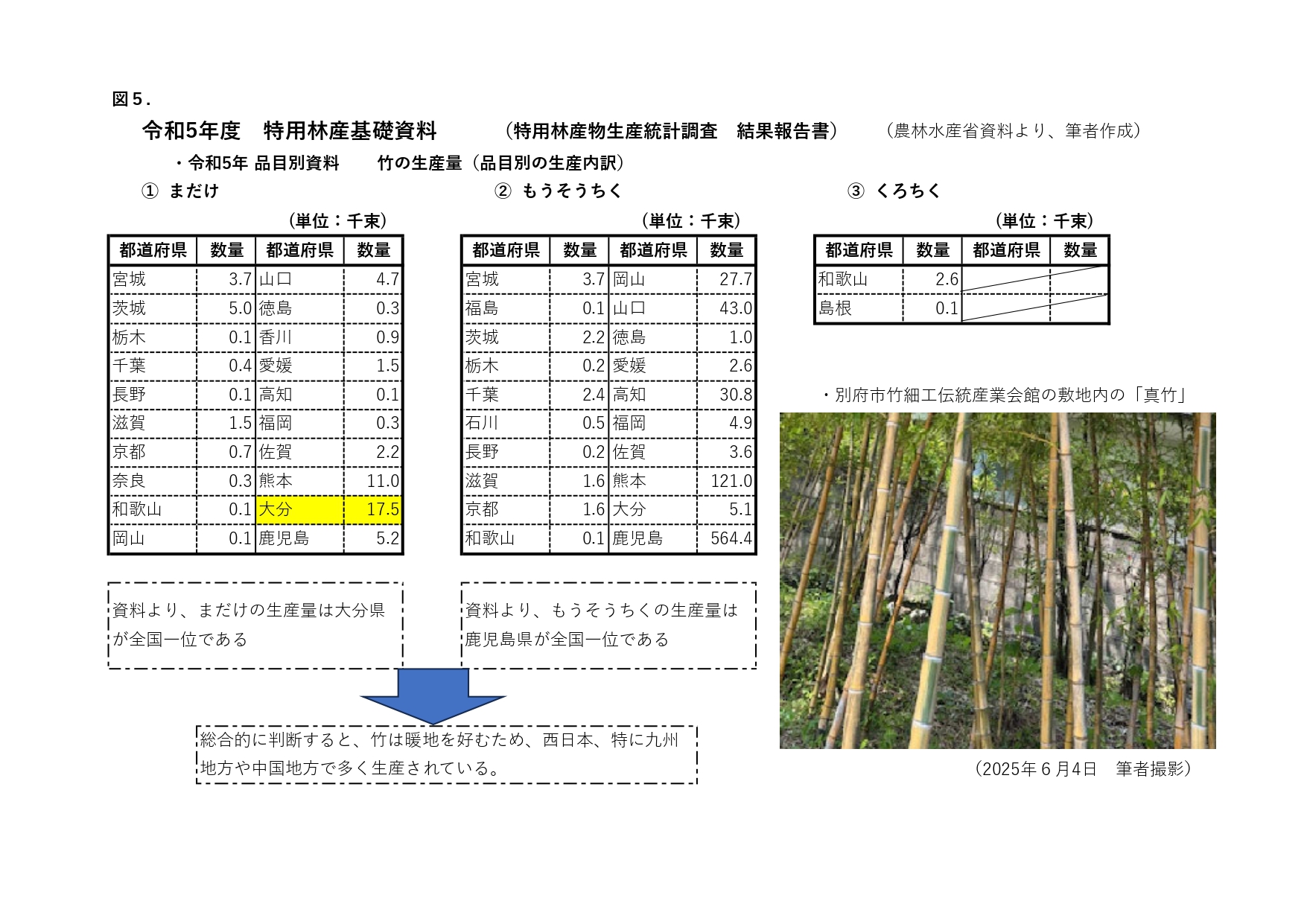

主な素材は、真竹(マダケ)[図4①]であり、大分県は全国一位の産地[図5]として、地元の気候条件に適した(2)質の高い素材が確保されてきた。

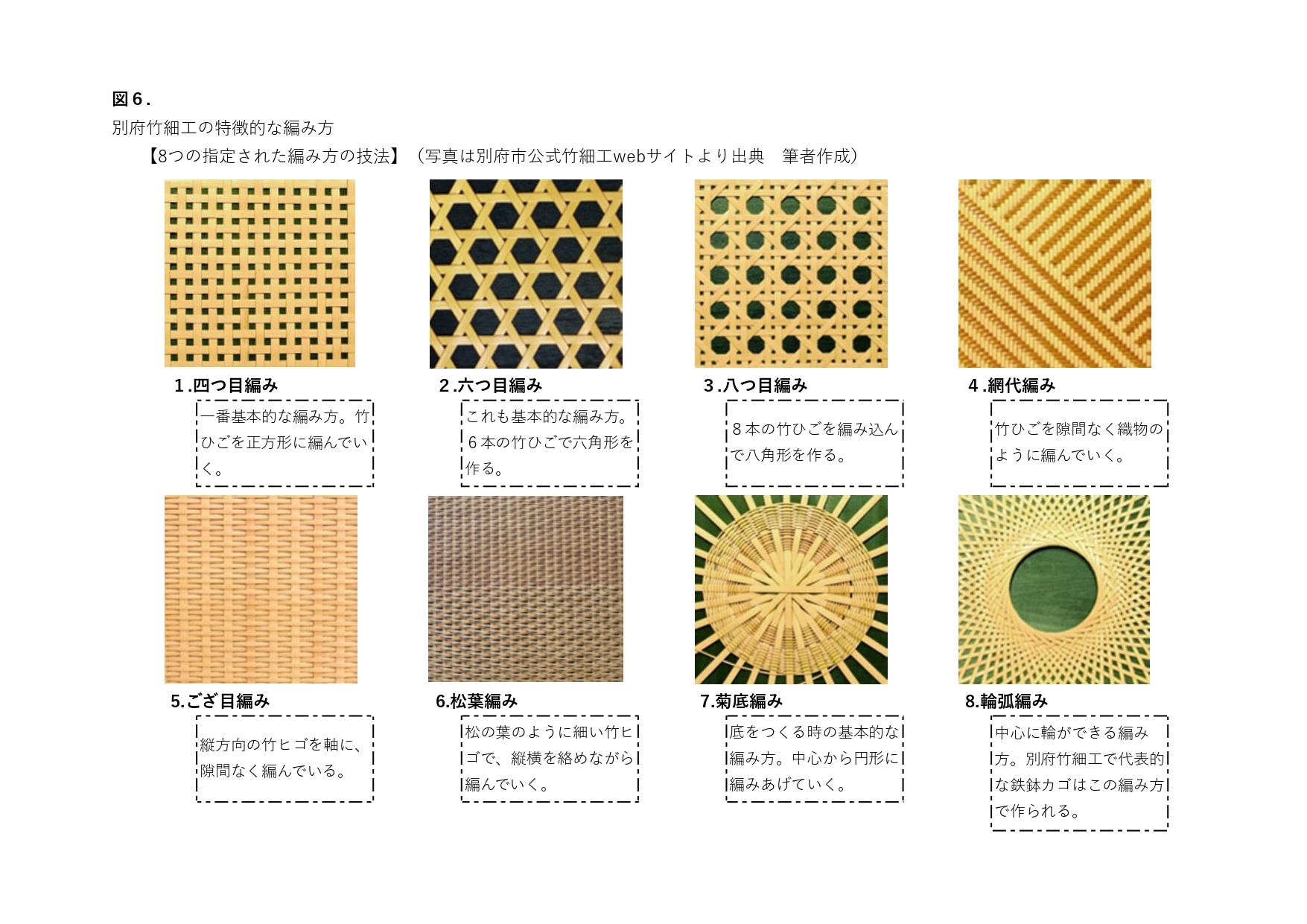

特徴的なのは「四つ目編み」「六つ目編み」「八つ目編み」「網代編み」「ござ目編み」「松葉編み」「菊底編み」「輪弧編み」という公式に指定された8つの編み方である。[図6]

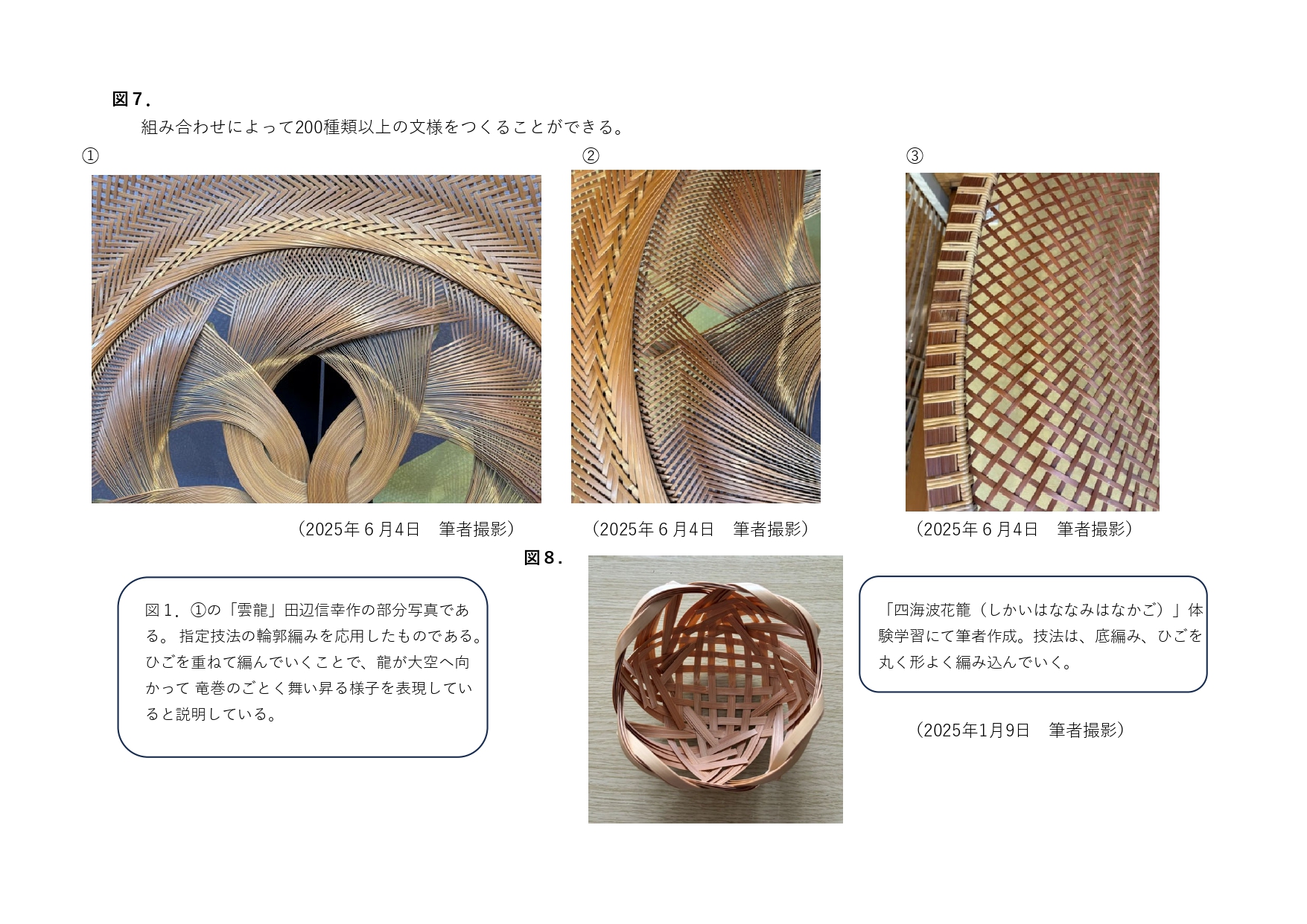

組み合わせによって200種類以上の文様が表現できる。[図7.8]

2. 歴史的背景

別府竹細工の歴史は諸説あるが、景行天皇が九州熊そ征伐の帰途に別府に立ち寄った際、従者がメゴ(茶碗かご)を編んだという伝承が残されている。(3)実際の発展は室町時代にまでさかのぼり、行商人のための実用的な籠が生産され始めたことが起点とされる。(4)江戸時代には別府が湯治場(5)として栄える中、旅館や商店での日用品・土産物として竹細工(6)の需要が高まり、地域の生活文化と密接に結びついて発展した。

1902年「別府町浜脇町学校組合立工業徒弟学校」が設立され、技術教育が開始される。(7)[図2③]

1938年「県立工業試験場別府工芸指導所」(現・大分県立竹工芸訓練センター)が設置され、本格的な職人養成が始まる。(8)これにより、竹細工は民芸から工芸へと格上げされ、専門的な伝統工芸品としての地位を確立する。[図2③④]

3. 評価

3-1 多様な編み方と高度な職人技の継承

別府竹細工において評価すべき最も重要な要素の一つは、多様な編み方の技法が体系化され、それを支える高度な職人技が継承されている点である。この工芸における技術の奥深さは、単なる伝統の保持にとどまらず、職人の創意と経験の蓄積によって現在も進化し続けている。(9)特に注目すべきは、国が定める「別府竹細工指定技法」として認定されている8種類の編み方である。(10)[図6]

この技法は一つ一つが独立した表現であると同時に、作品全体を構成するパーツとして複合的に組み合わされることも多い。つまり、職人はそれぞれの技法を深く理解したうえで、全体の構成美と機能性のバランスを設計する総合力が求められる。(11)このように、伝統を継承しつつも職人個々の手仕事が生きる世界であることに、この工芸の本質的な価値があると言える。(12)

3-2. 素材表現と意匠開発

主要な素材として用いられている真竹(マダケ)(13)[図3①]は、素材としての優れた特性を持っているとされている。そのため、採取するとこらから始め、すべての工程を行っている。[図9]これにより、割竹(ひご)を加工する際の精度が高く、編み目の美しさや均整の取れた形状を保ちやすいという利点がある。加えて、適度な弾力としなやかさを兼ね備えているため、複雑な曲線や立体的な構造をつくる際にも優れている。こうした素材の特性が、繊細な意匠と高い技術力を求められる別府竹細工の造形美を支えているのである。

また、真竹は表皮が滑らかで艶があり、加工後の仕上がりが美しい。表皮を活かした編み方や、あえて削って内側の色合いを見せる技法など、素材の持ち味を生かしたデザインが可能になる点も見逃せない。(14)[図11③・12①②③]これは、単なる材料という枠を超え、真竹そのものがデザインの一部として活かされていることを意味している。このように真竹は、機能性と美しさの両面を支える不可欠な素材であり、その特性があって初めて、現在のような高度な技と意匠が成立していると言える。(15)

4. 特筆

4-1 想像から描く

別府竹細工の制作においては、設計図や図面描くことはほとんどない。職人たちは、長年の経験に基づいた感覚と、素材である竹の微妙な表情を読み取りながら、頭の中で完成形を思い描いて作品をつくり上げる。(16)[図10]その過程は、まるで竹と静かに対話するようなものであり、手の動きの中に構造が宿っている。図面に頼らないこの即興的な技法は、柔軟な発想と深い熟練を必要とし、完成された作品には、職人の創造力と手仕事ならではの温もりがにじみ出ている。(17)こうした方法は、機械的な生産とは対極にあり伝統工芸ならではの創造性と個性を象徴している。[図3①②]

4-2 地域性が生む美のかたち

別府竹細工は、構造的に整った美しい編み目と、機能性を重視した造形に特徴がある。真竹のしなやかさを活かした繊細な編組は、「用の美」(18)を体現しており、日用品としての機能性と工芸的な美しさが融合している。職人の手仕事によって、過度な装飾を避けた静謐な美が生み出されているのが特徴である。(19)

一方で、同じ竹素材を使うアジアの竹工芸(フィリピン、タイ、中国など)では、装飾性や視覚的な強さを重視する傾向が見られる。例えば、フィリピンやタイでは、竹にラタンや染色を組み合わせた家具や籠が多く、幾何学模様や民族的なモチーフを用いた装飾が特徴的である。(20)また、中国の竹細工には、伝統的な龍や鳳凰、花鳥といった吉祥文様が多く施されており、竹彫や組細工によって文化的・宗教的な意味合いが表現されている。(21)

このように素材は、共通していても別府竹細工は抑制の美に重きを置き、アジアの竹工芸は、表現の多様性を追求するという違いが際立っている。それぞれの工芸は、その土地の美意識、価値観、文化的背景を如実に映し出しており、地域性が美の形を大きく規定していると言える。

5. 今後の展望

5-1. 後継者の育成と技術の継承

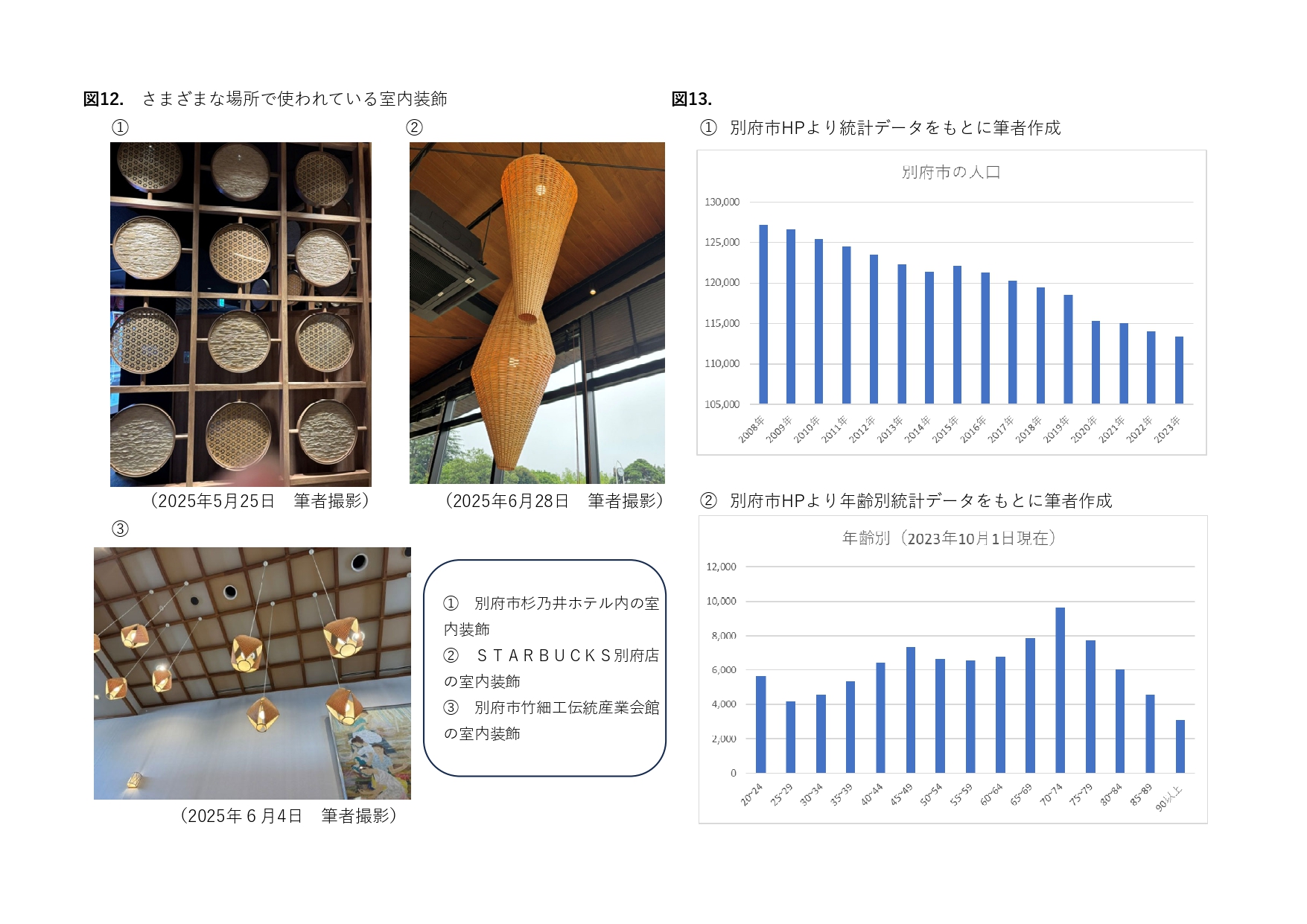

現在、別府市では人口減少[図13①]と高齢化が進行しており、伝統工芸である竹細工の担い手確保が大きな課題となっている。特に地元出身の若年層が竹細工の道に進む割合は依然として低く、職人の高齢化に伴う技術の継承問題が深刻化している。[図13②](22)

一方で、現在活動している若手職人の多くは、県外からの移住者である。(23)彼らは、都市部での生活から一転して別府に移住し、「手に職をつけたい」「自然とともに暮らしたい」といった価値観から竹細工に魅了され、地域に根を下ろして活動を始めている。

とはいえ、後継者不足を根本的に解決するためには、より早い段階から竹細工への関心を醸成する取り組みが必要である。小中学校での体験型教育の拡充や、出張ワークショップの開催、夏休みの自由研究支援などを通して、子どもたちが「ものづくりの楽しさ」と「地域の誇り」としての竹細工文化に触れる機会を増やすべきである。(24)[図8]こうした早期の接点づくりは、将来の進路選択において竹細工という選択肢を自然に意識できる土壌づくりにつながると考えられる。

5-2. サステナブルな素材

竹は再生サイクルが早く、CO₂吸収率も高い環境負荷の少ない素材であり、持続可能な素材利用のモデルケースとなりうる。(25)現在も、竹を細かく粉砕したチップを土壌改良材やバイオマス燃料、道路などの舗装材に加工され、抽出エキスは、洗剤や化粧品、繊維は衣類などに用いられている。(26)今後は、プラスチック製品の代替としての機能や、循環型社会における工芸品の役割を積極的にアピールしていくことが期待される。

6. まとめ

別府竹細工の指定された8つの多彩な編み技法は、長い歴史の中で培われた高度な技術と地域文化に根差した価値を持つ。現代の生活に即したデザイン性を取り組むことで新たな価値を創出している。これは「守る伝統」から「生きる工芸」への転換とも言える。伝統と改革のバランスを保ち、未来に向けて進化し続ける別府竹細工の歩みに、今後も大きな期待が寄せられる。

参考文献

註釈:

(1) 経済産業省によると、2024年10月17日時点では国が指定した伝統的工芸品は243品目ある。参考文献[17](2025年6月30日最終閲覧)

(2) 大分県は、瀬戸内海の西端から九州山地にかけての九州東部に位置する。その気候は4つの気候区分に分けられ、山や海、草原や渓谷などの豊かな自然に恵まれている。

参考文献[16]、p29、2010年

(3) 竹細工の起源を景行天皇の伝承に求める説は、実証性に欠けるものの地域文化の起源として重要な意味を持っているとされている。参考文献[7]、p2

(4) 別府竹細工の由来は、室町時代に行商用の籠を作って売り出したのが始まりと言われ ている。竹製品は従来、農林漁業用具・温泉の噴出によって生じる「明ばん」を採集する器としての「しょうけ」という産業部門等、多くの場面で利用されていた。

参考文献[5]、p70

(5) 湯治は、病気の治療や健康回復を目的に温泉に長期間入浴することを指し、日帰りや短期の旅行とは異なる。参考文献[1]、p298、2025年

(6) 湯治客が旅先で使う「飯籠(いれご)」や「花籠」が人気を高め、竹細工の需要が増えた。

参考文献[21](2025年7月1日最終閲覧)

(7) 明治中期、殖産興業のために工芸・工業の従事者が専門的な技術を要求されるようになり、政府は中等技術教育機関の整備を始めた。参考文献[2]、p192、2025年

(8) 大分県立竹工芸訓練センターは、現在に至るまで後継者の育成と伝統技術の継承を担っており、地域文化の振興に重要な役割を果たしている。中でも、後進の指導に当たっていた竹工技手の生野秋平(生野祥雲斎1904~74)は、1967年重要無形文化財保持者(人間国宝)に指定された。参考文献[22](2025年7月1日最終閲覧)

(9) 時代によってすでにある伝統技法を新しい発想と組み合わせることで、職人の個性を出したり、新商品をつくっていくのが現代の職人たちの腕の見せどころである。

参考文献[23](2025年7月1日最終閲覧)

(10) 別府市竹細工は、平らなひごを編む・組むなどして一つの形にしていく「編組(へんそ)により作り上げられていることが特徴である。「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」に基づく伝統的工芸品に指定されている別府市竹細工は、その技法として8つの編み方が指定されている。指定技法はすべて意匠性と機能性を兼ね備えており、それぞれの技法に固有の用途と美しさがあるとされる。参考文献[24](2025年7月1日最終閲覧)

(11) 職人は一つの作品に複数の技法を適用する際、強度・重量・装飾性のバランスを考慮して設計する。これは感覚的な芸術性と構造的な思考を両立する職人技とされる。

参考文献[24](2025年7月1日最終閲覧)

(12) 大量生産品とは異なり、職人が1本1本の竹を丁寧に加工し、細部までこだわり抜いて編み上げる。製品が完成するまでに多くの時間と労力がかかるため、すべてが一点もののような価値を持っている。参考文献[21](2025年7月1日最終閲覧)

(13) 真竹は、粘り気があり曲げやすく、割そぎもしやすいという優れた特性を持っている。節が低くて節間が長く、表面に光沢があり、弾力性に富んだ良質の竹とされている。また、竹の中でも特に繊維が細かく均一で、節の間隔が長く、まっすぐに育つことが特徴とされている。参考文献[9]p72

(14) 素材を生かしたデザインは、建築の内装やディスプレイ、照明、雑貨などに使われている。

(15) 別府竹細工の関係者たちは、よく「クラフト」という言葉を使う。クラフトとは日常生活で使える品物で、職人の意匠を感じさせる少し特別感のある品のことである。

参考文献[23](2025年7月1日最終閲覧)

(16) インタビュー:(2)別府市竹細工伝統産業会館 職員 松熊さんは、竹の教室に通う訓練生でもある。松熊さんは授業の際、伝統工芸士である油布昌伯氏は、「作品の図面は描かない。自分の頭の中にあるイメージをもとに、手を動かしながら形をつくる。」と、言っていたそうだ。

(17) 作家の創造性などによって生み出されるものであり、唯一無二の作品である。

参考文献[9]、p69

(18) 柳宗悦は「用の美(Beauty in Use)」という概念を提唱し、装飾よりも実用性と生活の中に溶け込む美を高く評価した。参考文献[12]、pp45-49

(19) 別府竹細工の意匠は「質素、簡素、装飾的要素を抑えた表現に特徴がある。」現在のライフスタイルに合った作品も多く美しさを表現している点である。参考文献[24]

(20) アジア各国の竹工芸に見られる装飾性の比較が掲載されている。特にフィリピン・タイにおける民族的模様や染色との組み合わせについて言及がある。参考文献[13]、p32

(21) 中国における竹彫や装飾技法、意匠の象徴性に関する記述がある。

参考文献[14]、p14-15

(22) 別府市の人口は減少傾向にあり、特に15歳〜29歳の若年層の転出超過が顕著に見られる。

(23) 現在、伝統工芸士として登録されている人数は22名である。そのうち10名が県外出身である。参考文献[24](2025年7月1日最終閲覧)

インタビュー:(1)伝統工芸士 油布昌伯氏は、「伝統を守るために次の後継者を育て、今は、自分が育てた伝統工芸士が次の世代へ繋ぐ努力をしてくれている。」と話してくれた。

インタビュー:(3) 伝統工芸士 さとうみきこさんは、「この伝統を絶やさないためにも、伝えなければならない、だから私たちはつくり続ける。地元の人たちにも、もっと竹細工の良さを知ってもらいたい。」と話してくれた。

(24) インタビュー:(2) 別府市竹細工伝統産業会館 職員 松熊さん「小中学生用の体験学習として「竹鈴」が作れる。竹の良さを知ってもらいたい。まずは、地元の小中学生に参加してもらいたい。」と言っていた。[図8]は、中学生以上であれば参加可能の体験学習である。

(25) 竹は3〜5年で成長する再生資源であり、化石燃料に依存しないエコ素材としての注目が集まっている。例えば、竹の歯ブラシは、プラスチックの削減の一環となる。使い捨ての概念とは正反対の素材として有効活用ができると考えられている。参考文献[7]、p2

(26) 参考文献[9]、p88より引用

参考文献:

[1] 別府市『市制100周年記念 別府市誌―図鑑編―』2025年

[2] 別府市『別府市制100周年 別府市誌―通史編―』2025年

[3] 大分県産業科学技術センター『別府竹細工―別府竹細工技術資料集―』別府竹製品協同組合、2012年

[4] 大分県産業科学技術センター別府産業工芸試験所『竹編組技術資料 アジアと日本の竹文化資料編』、1999年

[5] 岩男一郎『竹の未来は無限である―別府竹細工―』別府史談 第二十三号、2010年

[6] 竹かご部『竹かごハンドブック』誠文堂新光社、2015年

[7] 別府市竹細工伝統産業会館『別府竹細工 BEPPU BAMBOO CRAFT』2022年改訂

[8] 別府市竹細工伝統産業会館『伝統と革新 二代渡辺竹清 作品展』2021年

[9] 大分県立歴史博物館『竹ものがたり』2023年

[10] 梶原光峰 梶原彩『梶原光峰 梶原彩 二人展』別府市竹細工伝統産業会館、2023年

[11] 岩井吉彌『竹の経済史―西日本における竹産業の変遷―』思文閣出版、2008年

[12] 柳宗悦『民藝とは何か』筑摩書房、2011年

[13] 『竹と暮らしの文化』国立民族学博物館、2012年

[14] 『アジアの竹工芸展』図録、和歌山県立近代美術館、2008年

[15] 西日本新聞ほか『竹のしらべ・竹の由来ほか一件』別府市立図書館、1985年

[16] 栗田融『竹林を取り巻く地域景観の保全に資する地域住民による竹の利用可能性に関する研究』2010年

[17] 経済産業省 伝統的工芸品ホームページ

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/nichiyo-densan/index.html

(2025年6月30日閲覧)

[18] 別府市竹細工伝統産業会館ホームページ

https://takezaikudensankaikan.jp/(2025年6月1日閲覧)

[19] ライフジャーナルマガジン雛形、「デザイナーから職人へ。家族で移住した別府で竹細工を生業にする。」

https://www.hinagata-mag.com/comehere/6909(2025年4月5日閲覧)

[20] 農林水産省e-Stat政府統計の総合窓口

https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/tokuyo_rinsan/(2025年7月1日閲覧)

[21] 別府市公式観光情報Webサイト

https://beppu-tourism.com/ (2025年7月1日閲覧)

[22] 大分県立竹工芸訓練センター

https://www.pref.oita.jp/site/280/ (2025年7月1日閲覧)

[23] Migrtateur、「別府竹細工を次の世代へ。「竹楓舎」大谷健一さんが見てきたこと、考えていること。」

https://migrateur.jp/special/8872 (2025年7月1日閲覧)

[24] BEPPU BAMBOO CRAFT 編む、手しごと。

https://bamboo.beppu-tourism.com/about/about-bamboocraft/ (2025年7月1日閲覧)

インタビュー:

(1) 伝統工芸士 油布昌伯氏(2025年6月)

(2) 別府市竹細工伝統産業会館 職員 松熊さん(2025年6月)

(3) 伝統工芸士 さとうみきこさん(2025年7月)