空間とコミュニティのデザインが織りなす成田祇園祭 この先に必要な祭のデザインとは

1.基本データと歴史的背景

千葉県成田市では、毎年7月に10台の山車と御輿1台が繰り出し、3日間にわたって成田山新勝寺(新勝寺)の参道やその周辺一帯を巡行する「成田祇園祭」※1が開催される。成田祇園祭は、新勝寺の宗教的な祭礼「成田山祇園会」と、成田山周辺の町内の夏祭りが一体化した祭であり、約300年の歴史がある。そして成田市は成田空港ができた1978年あたりから祭の観光化に力を入れはじめ、開催日を週末に変えたり、プロモーション活動を行うなどの甲斐あって、昨今では3日間で約45万人の観客が訪れるまでとなった。観客は成田祇園祭に何を見に来るのか、その理由を空間デザインの視点で評価した。さらに、祭の担い手不足というすでに顕在化された成田祇園祭の課題を、隣県茨城県の鹿島神宮のお膝元で山車行事を運営するコミュニティと比較し、今後のあるべき方向性を考えた。

2.地形・エリアの特徴を生かした空間デザイン

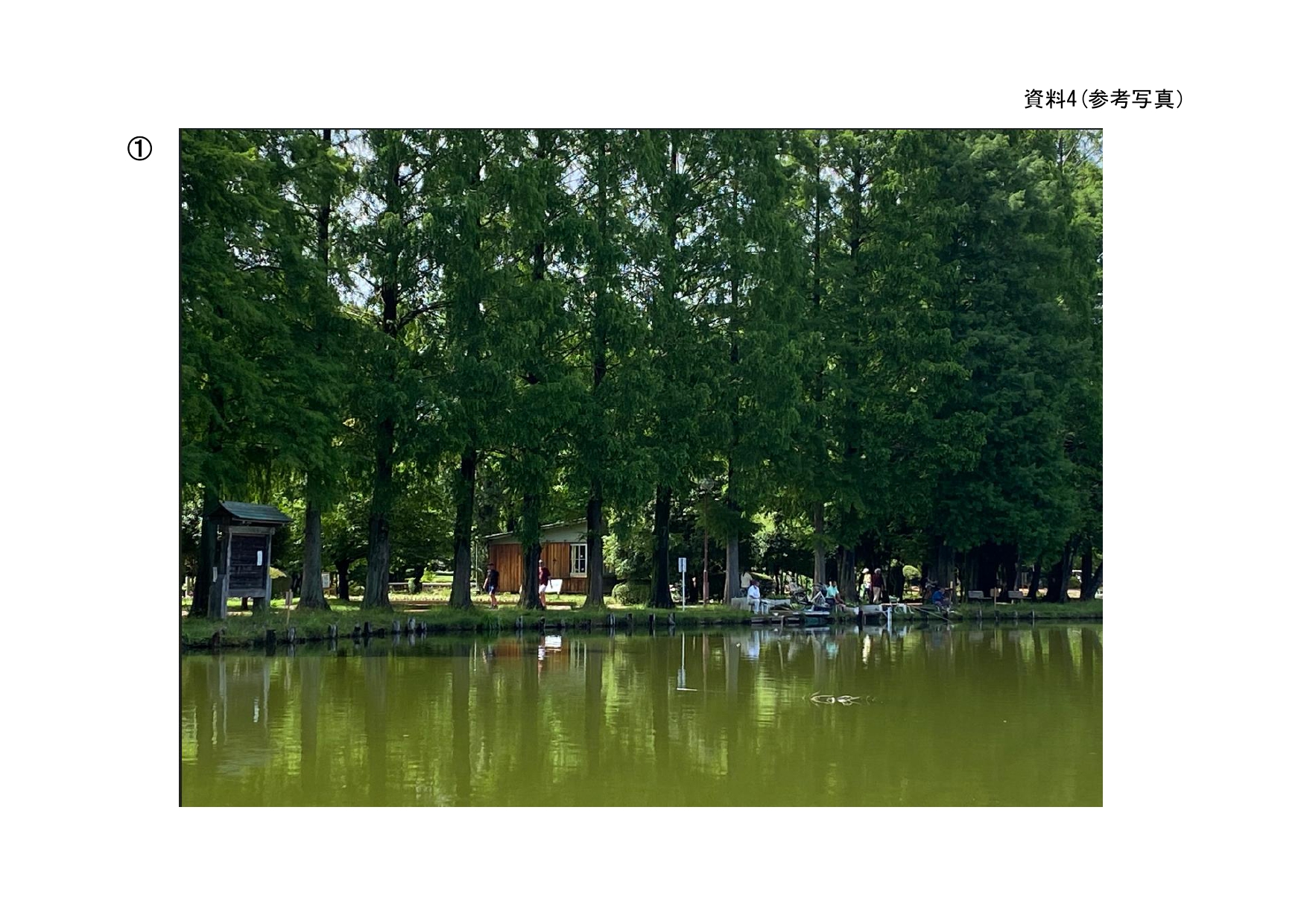

成田祇園祭の見どころとしてよくあげられるのが、「仲之町の坂」と呼ばれる約400mほどの上り坂を山車が駆け上がるシーンだ。特に最終日に行われる「総引き」は全町内の山車が仲之町の坂の下に集まり、順番に坂を駆け上がるという成田祇園祭の名物とも言える行事だ※2。

成田市は下総台地に位置し、大小の谷地が入り組んでいるため坂が多い。特に新勝寺は成田「山」といわれるように山の上に建っており、参道もアップダウンがある。参道のうち新勝寺の入口である総門に最も近いのが仲之町の坂である。そのため坂の両脇には江戸時代から参詣客向けの飲食店や土産物店が建ち並らび、門前町成田らしい風情のある空間が作られてきた。祭礼中はさらに人が集まり活気あふれるエリアとなるため、観光的な見地から祭の見どころとなる総引きを行うようになった。このように地形やエリアの特性を生かした見どころを意図的に作り、成田ならではの祭の空間がデザインされている※3。

3.祭囃子による空間デザイン

成田祇園祭に参加している10台の山車には全て異なる囃子連が乗り、異なる祭囃子を演奏する。山車の運行中は絶え間なく祭囃子を演奏するため、祭囃子が止まれば休憩中ということがわかるし、慣れた人は、山車が見えなくても祭囃子の音だけで、どの町内の山車がいるのかがわかる。ここでは10台の山車の中の1台「幸町」の総引きの際の様子を事例とし、祭囃子によってどのように空間がデザインされているかを実際の成田祇園祭の取材から説明する※4。

幸町が演奏する祭囃子は佐原囃子である。佐原囃子は隣市香取市で生まれた日本三大囃子の一つで、主に千葉県・茨城県の祭で演奏されている。笛、大太鼓、小太鼓、大皷、小鼓、すり鉦から構成され、全ての曲は以下3つに分類される。この分類こそが佐原囃子の特徴の一つとなっている。

「役物(やくもの)」

山車の出発時と到着時に必ず演奏される儀式的な曲。

「段物(だんもの)」

能や歌舞伎の影響を受けた格調高い曲。

「端物(はもの)」

種類と曲数が豊富で歌詞や踊りがついている曲が多い。八木節や木曽節など全国的に有名な民謡、大東京音頭やお座敷小唄など戦前戦後あたりの流行歌を祭囃子としてアレンジした曲もある。

幸町の山車が総引きで坂を上るには、立地の理由から、まず坂を下りる必要がある。坂を下りる際は安全上ゆっくり下りることが求められるため、格調高く雅な「段物」に合わせて、静々と坂を下りていく※5。そして、総引きに出発する際はまず、出発を知らせるファンファーレとして「役物」を演奏する。観客の数も増える坂の入口に差し掛かると、幸町のテーマとも言える「大東京音頭」に切り替え、幸町の山車が通ることを知らせる。大東京音頭は端物で歌もあり、引き手は歌いながら山車を引き盛り上がる。そして新勝寺の総門前では一度山車を止め踊りを披露する。この時演奏されるのも端物で、さらに盛り上がる。

踊りが終わると再び坂を上り始める。ここからは左右に飲食店が立ち並び、飲食店の2階の店先からご祝儀が出るエリアとなる。山車はご祝儀を受け取る際のパフォーマンスの一つとして、山車を店の軒ぎりぎりに寄せる。観客にとっては嬉しい演出だが引き手にとっては大変辛い。そこでメロディアスかつ大太鼓が響く端物を短いスパンで次々と演奏し、引き手と観客の気持ちを高揚させていく。引き手の掛け声はますます大きくなり、仲之町の坂は熱狂に包まれる※6。

坂の上が見える位置まで来ると、一度山車を止め、出発時に演奏した役物を再び演奏する。山車の運行を担う若者連のトップである若者頭は曲に合わせて力強く扇子を仰ぎ、引き手は山車が動き出す瞬間を待つ。その瞬間は、世話役と呼ばれる運行の司令塔が役物の特定のフレーズにタイミングを合わせて合図の笛を鳴らす。その合図をもとに山車は坂を駆け上がる※7。

このように祭囃子は、山車の出発や到着、どこの町内の山車かを知らせ、引き手を鼓舞し、観客に臨場感を与える。成田祇園祭の祭空間デザインに欠かせないものとして存在している。

4.鹿島との比較からコミュニティデザインの方向性を考える

隣県茨城県の鹿島神宮氏子青年かなめ会は、著書『鹿島山車下座文化誌』の中で、「町内における組織として、祭事顧問、区長、役員、小惣代、若連頭、若連がある。実際に山車を引くのが若連で町内にもよるが、中学生〜18歳〜30,40歳の男によって組織される。若連の責任者が頭。町内に生まれると、最初は山車の綱先を曳くことから始まり、小学校高学年〜中学生頃になると大天井で電線係。高校生になると再び下におり、山車廻りに着くようになる。若連の責任者である頭を卒業すると、役員の中では序列が1番下になる小惣代になる。小惣代は山車の運行以外にも鹿島神宮の神事にも出る。また元々は町内の葬式の調整を行なっていた」と語る。

成田祇園祭においても概ねこのような祭を運営するコミュニティ(若者連)を形成しているが、「大天井での電線係」と「小惣代」が成田にはない。子供のうちに電線係などの役割が与えられることは、早くからコミュニティの所属意識を高めることにもつながるだろう。そして、「小惣代」の役割は、鹿島神宮と山車行事が生活の一部として根付く鹿島のコミュニティの特質を表している。また、山車行事が自分たちのもの、あるいは鹿島神宮と自分たちを繋ぐものとして行ってきたという伝統の意識がうかがえる※8。

成田にも若者連の他、町内会や消防団など目的は違うがメンバーが似通ったコミュニティがいくつか存在し、それぞれ連携している。そして近年の担い手不足から、若者連には町内の者以外も参加できるようになっている。若者連に入ったことをきっかけに消防団にも加入するといった、新たな流れもできてきた。町内以外の参加者は今後も受け入れていくと若者連のメンバーは話す。

5.今後の展望について

本来祭は楽しむためのものであり、祭やコミュニティへの参加は拘束されるべきものではないとと考えもある。しかし、成田祇園祭も鹿島の山車行事も、山車を動かしたり祭囃子を演奏するということには長年の鍛錬によって得られる技術が必要となる。早い年齢から先輩の技術に触れ、見る目や勘を養ってきた者が技術の研鑽を重ねて活躍できるようになり、次の世代の手本となっていく。そんな持続可能性をどこの祭も望んでいるのが本音ではないだろうか。

45万人の観客は、引き手が懸命に山車を引いたり、踊ったり、祭囃子を演奏する姿をSNSに投稿している。観客が見にきているのが、伝統を継承するための長年の努力があってこそ身についた技術や姿勢であるならば、担い手の育成こそが今後の成田祇園祭のデザインであり、最高のプロモーションになるのではないだろうか。

5.最後に

今回の調査をきっかけに私は、祭を鑑賞や評価するだけでなく、自分でもやってみようという想いを持ちはじめ、祭囃子のコミュニティに入り稽古を始めることになった。少しでも携わるとその魅力がさらにわかりやすくなった。成田祇園祭をはじめ日本の祭がSNSの中で評価されるだけのものではく、自分もかかわりたいと思わせるような祭のデザインを自ら提案できるよう励むつもりだ。

-

※1 令和7年度成田祇園祭ポスター

(非公開) -

※2 総引きの際に観客であふれる仲之町の坂 (2023年7月8日筆者撮影)

(非公開) -

※3 観光協会が提供する祇園祭マップ ③のあたりが仲之町の坂

(非公開) -

※4 取材した幸町の山車の中 佐原囃子を演奏する (2025年7月6日筆者撮影)

(非公開) -

※5 段物にのせて優雅に仲之町の坂を下る幸町の山車 (2024年7月9日幸町撮影)

(非公開) -

※6 飲食店の2階から祝儀が出る 山車は店の軒に寄せる(2024年7月7日幸町撮影)

(非公開) -

※7 仲之町の坂を駆け上がる合図を待つ幸町の山車(2015年7月7日幸町撮影)

(非公開) -

※8 鹿島の山車の上には電線係の子供が乗る (2024年9月1日筆者撮影)

(非公開)

参考文献

(1) 佐原囃子連中編『佐原囃子集成 第四版』、佐原囃子保存会、2025年

(2) 関根賢次編『成田祇園祭々禮考』、文芸社、2021年

(3) 鹿島神宮氏子青年かなめ会『鹿島山車下座文化誌』鹿島山車下座文化誌編纂委員会、2023年