和晒と手拭いのこれから~堺市の伝統文化の継承~

1.はじめに

大阪府堺市には、「モノのはじまり、みな堺」という言葉がある。長い歴史をもつ伝統産業や、世界に誇る最先端技術を有する企業が堺市に集結している。 堺商工会議所では、優れた企業の認知度を高め、市場での競争力を向上させることを目的に、堺ブランド「堺技衆」の認証を行っている*1。しかし刃物や自転車など、博物館で常設されるような伝統産業は認知されているものの、市民であってもその他の産業の認知度は低い。本稿では、その中から和晒や手拭いを取り上げ、その歴史や今後について考察し、文化遺産として評価する。

2.基本データと歴史的背景

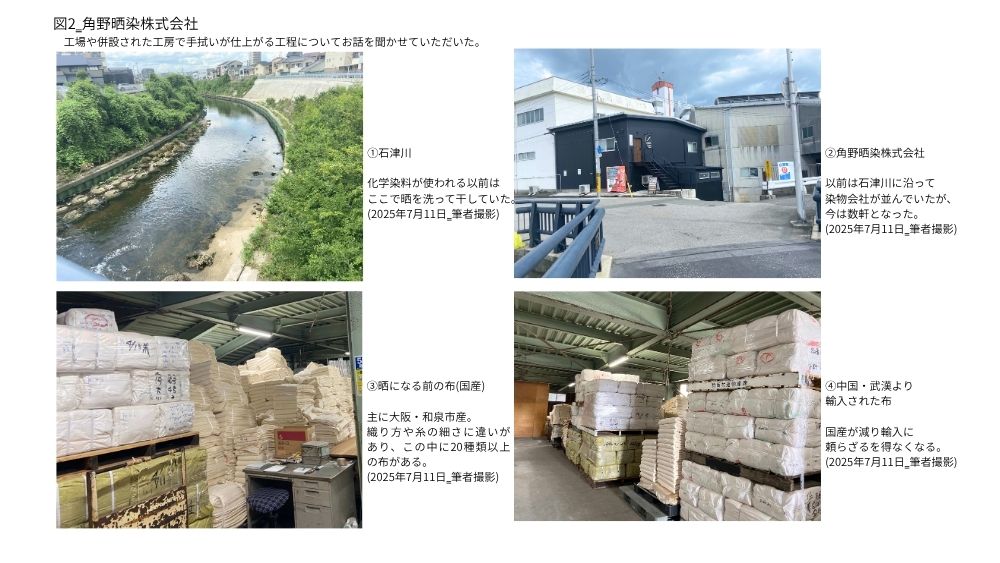

大阪府南部の泉州地区では、古くから木綿栽培が盛んであった。江戸時代には米より収益の良い木綿栽培が全耕地の40%を占めた。全国を相手にする木綿問屋が数多くあったこと、木綿の生産地に近いこともあり、大阪で晒業が発展した。江戸時代にはさらに需要が増え、水量豊富な石津川沿いにさらしを洗い干す場所があったことなどから、堺市で綿布を白いきれいな反物にする晒工業が始まる*2。

2ー1堺和晒の歴史

和晒とは綿布から糊・油などの不純物を取り除き、漂白された生地のこと。堺市の伝統産業である注染の技法を用いて作られる手拭いやゆかたには、和晒が使用される。豊臣の時代、伊勢・三河・河内・和泉・摂津などで本格的な木綿の生産が始まる。和泉での生産は、木綿の栽培と和晒生産に欠かせない自然条件に恵まれていた踞尾(津久野)を中心とする石津川流域である。江戸時代のごく初期には、「機や」、「さらしや」、「紺屋」が生まれ、江戸時代中頃、大阪と並ぶ木綿商いの中心地となった堺で生産された和晒は「堺和晒」と呼ばれ、港から江戸へ、街道から北陸各地や中国地方へ広がった*3。

織り方や糸の細さで布の質感が変わる。製品により糸を10番(太い)から40番(細い)で選び、織りを荒くすればガーゼのように、詰めれば手拭いのように丈夫な生地となる。織り作業は非常に手間と時間がかかる。糸を織る際、すぐに糸が切れてしまうため、糊をつけながら編み、切れたらまた繋ぎなおしの繰り返しである。そのため、1日12時間編んでも手拭い1枚分にしかならないこともある。その結果、布を織る業者が採算が合わないと廃業していき、国産が激減した現在は、中国からの輸入に頼っている。

2ー2.手拭いの歴史[図1]

奈良時代までの手拭いには、貴重な絹や麻布が使われていたため、神事に関わる物に使用された。平安時代には「手拭い」という名前が生まれる。織りあげたままの布で、「拭う、覆う、包む」という現代にもその使い方が伝わっている。鎌倉時代には「絞り染」、「刷り込み染」などの染色が始まり、兜の下の汗よけとして広がったが、江戸時代、贅沢禁止令により木綿素材に変わったことで、庶民に使われるようになる。『和泉名所図解会』*4には、石津川で晒布を洗う姿が描かれているなど、古くからこの地で晒業が営まれていたことが分かる。

3.国内外の他の同様の事例と比較して何が特筆されるのか

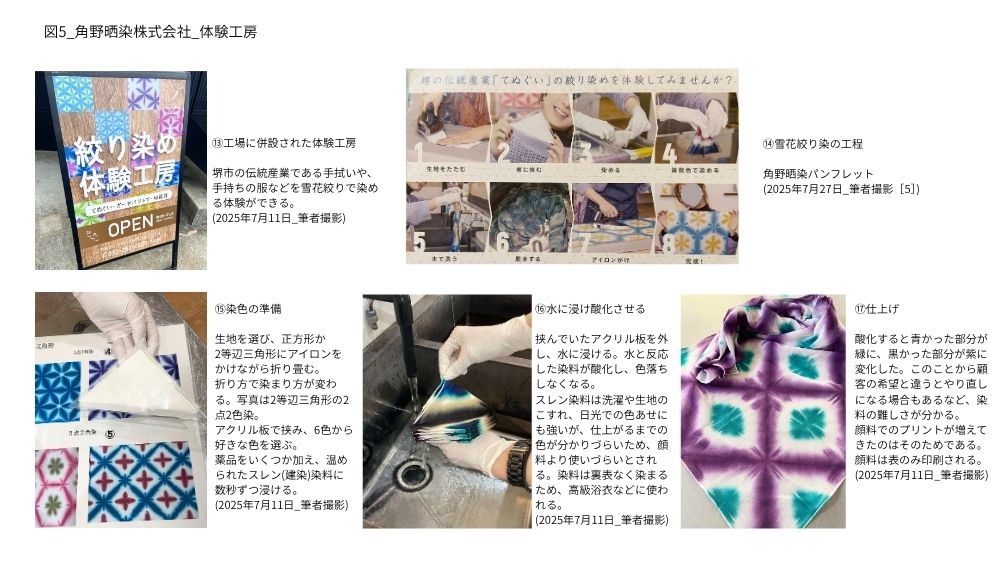

現代では分業が増えており、一つの工場で和晒を作り製品化し、染色までするところは少ない。それには膨大な時間と人が必須である。晒になる前の布には不純物や糊が混じっており、茶色味を帯びていて水を弾く[図2]。それを取り除き和晒を作るには、特別に作られた大きな釜と長い時間が必要である[図3]。角野晒染(株)では、2基の大釜にそれぞれ6つの箱が入り、布を35時間かけてゆがく。製品の種類により蛍光染料などの薬品を注入するが、その度に工業用水で水洗いし、またゆがくという工程を繰り返す。乳児の肌着や食品にふれるものには薬品は使えない厳しい決まりがある。それぞれの釜は時間差で稼働しており、経過によっては明け方に作業する場合もある。長時間ゆがかれ真っ白になった和晒は、巨大な脱水機に入れられるが、水を含んだ一つの布の塊は小さいものでも10kgを超え、人の手で脱水を行うのは相当な重労働である。しかし、洋晒のように数十分で漂白されたものは繊維がつぶれてしまい、肌触りが良いとは言えないが、和晒は時間をかけて圧力をかけずゆがかれるため、優しい肌触りとなる点で洋晒と差異がある*5。

4.事例のどんな点について積極的に評価しているのか

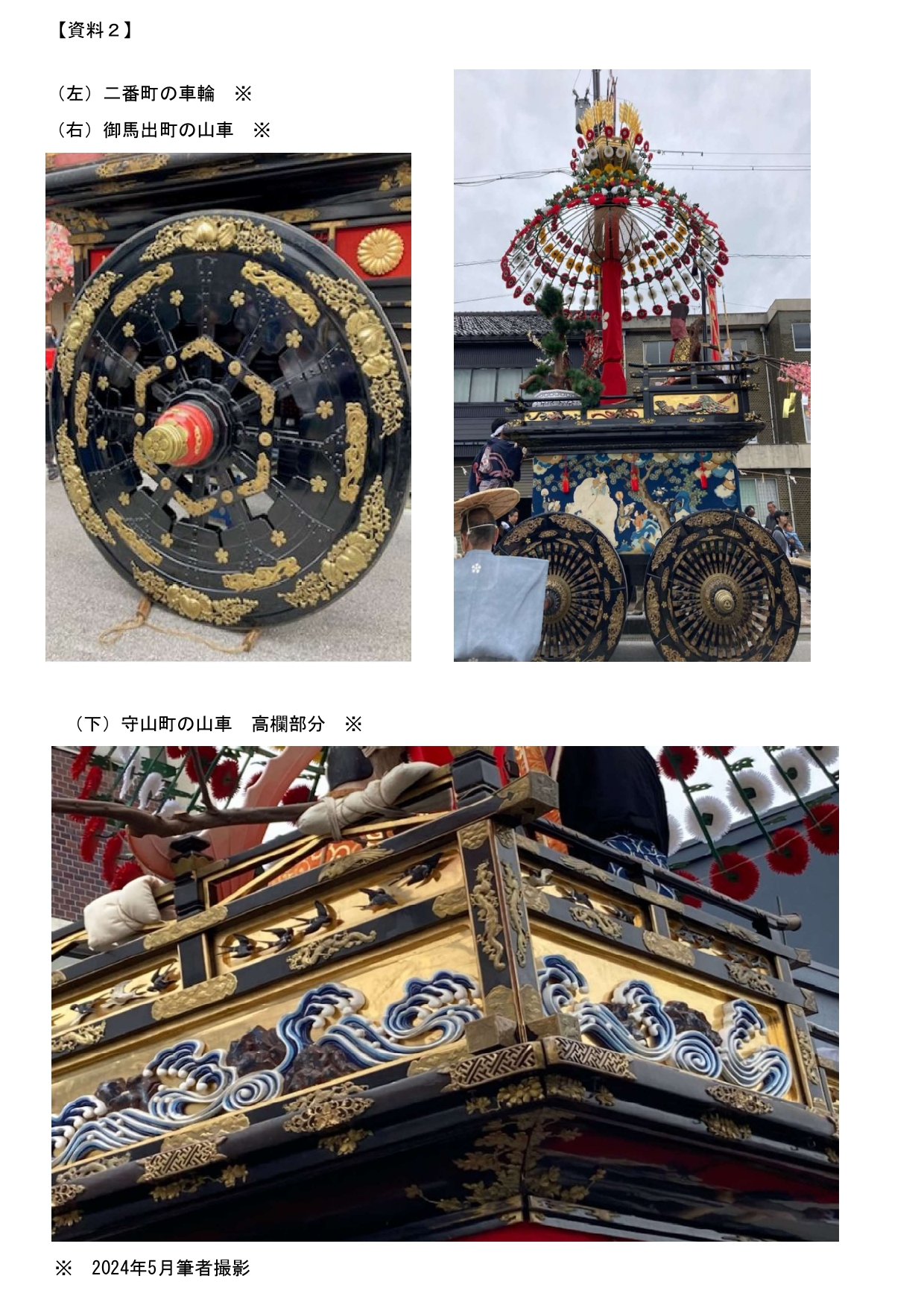

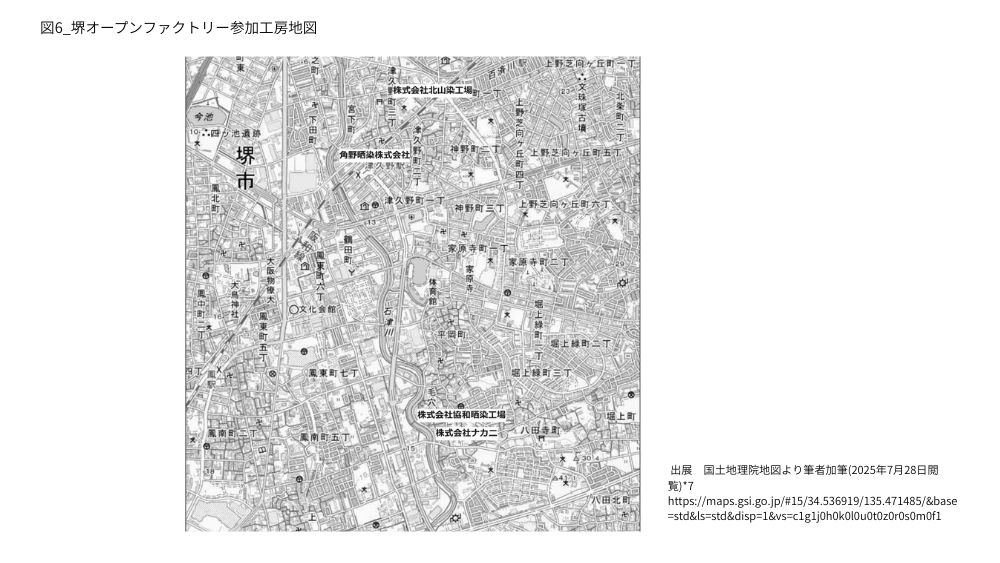

和晒の生産から、製品にするまでの一貫した流れや、自社工場に併設された体験工房の雪花絞りの体験で、まだ伝統産業を知らない人へ発信している点である[図5]。体験を行った方には工場見学も行い、周知活動も行っている。染料と顔料の違い、染色やプリントの種類、和晒になる工程から仕上げの工程までの一連の作業の解説が行われる。重労働な作業の合間にも関わらず、従業員の方の対応は笑顔で、誇りをもって仕事をされている姿勢を見ることができる。また、大阪関西万博や地域の小学校の記念行事、堺市のオープンファクトリー[図6]に参加し、手拭いを染める体験から伝統産業を知ってもらう努力をしており、海外や地方からの体験希望者も増えている。

5.今後の展望について

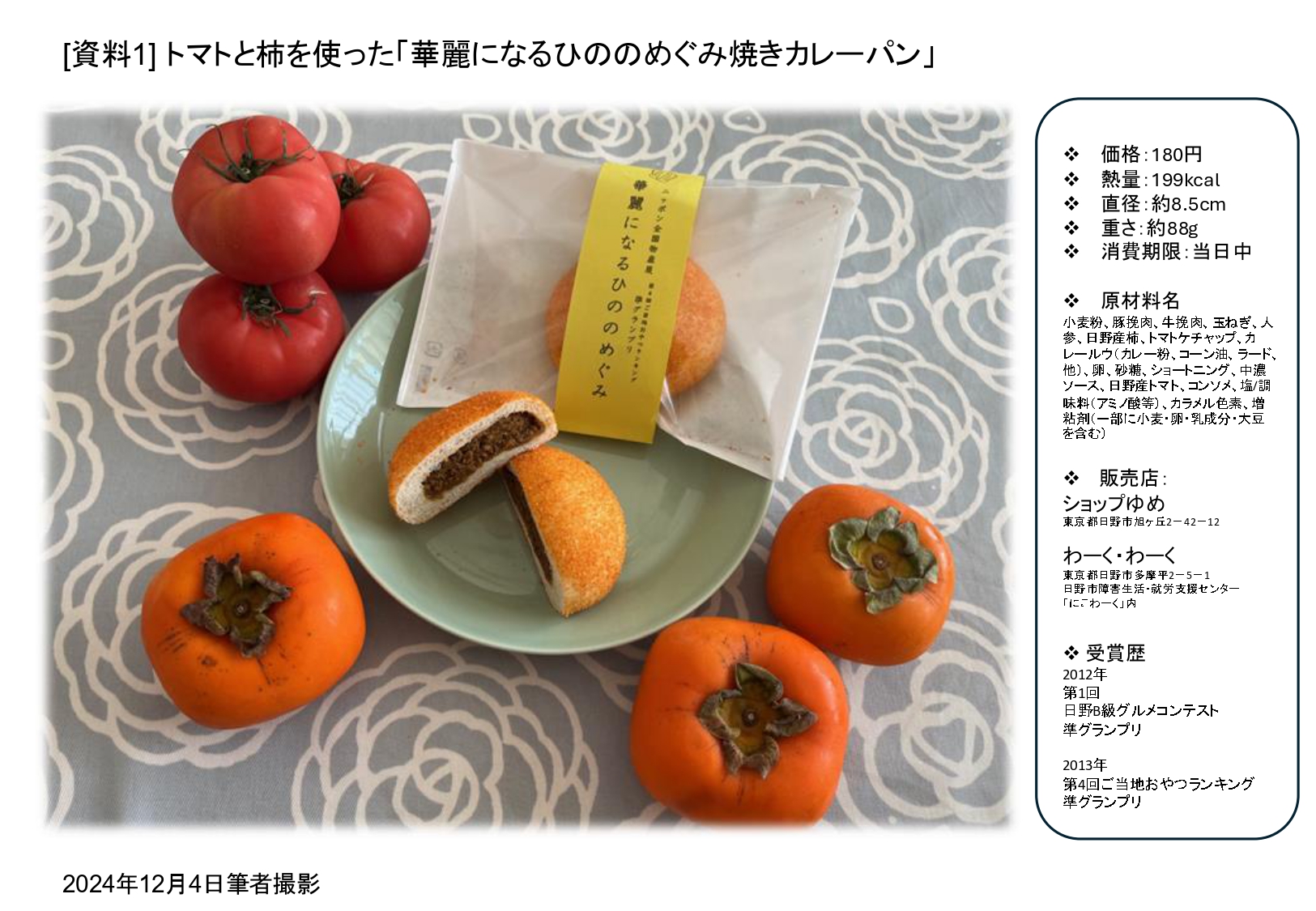

和晒を作るには費用と人件費がかかり、後継者育成の障害となっている。堺市からの補助金もあるが十分でない*6。またそれに携わる企業、この場合は布を織る企業が採算が取れず廃業するなどの問題も抱えているため、すべて国産で賄える状況ではなくなっている。また、他の伝統産業に比べ認知度の低さも問題である。刃物や自転車は、博物館に常設展示しているなど、学習する上でもふれる機会が多い。しかし堺市民であっても、和晒や手拭いが伝統産業とは知らず、堺土産として存在しているに過ぎない。企業を見学したり体験ができるオープンファクトリーに参加することで、堺の産業をアピールする機会があるにもかかわらず、市のプレゼンテーションが足りないと感じる。以前に比べると少なくなったものの、現在参加している注染和晒の4件の工房以外にも石津川の近くには現存する。他工房にもイベント参加を促し、知ってもらう機会を増やすべきである。現代においては、堺市を紹介するサイトも多数存在し、家庭に配布される地域情報誌も発行されている。また、地域情報誌は駅やショッピングモールにも多数設置されており、ラックのポケットを借りてチラシを設置することもできる。これらも地域の企業であるから、お互いに、地域をあげて全市民から全国へ広がるよう使っていくべきである。

6.まとめ

伝統とは、行政が伝統と定めても、伝承・継承されなければ無意味となる。地域住民にこの伝統を残したい、使っていきたいと思われないものは消滅していくしかない。現在堺市の多くの中学校では、職業体験が行われている。その一環として伝統産業を授業に取り入れ、子どもの頃から地域に愛着を持つ活動をしていくところから始めるべきである。授業でデジタルコンテンツなどの活用等を考えてもらうことも一案である。体験やイベントでは多くの人が興味を持ち、海外や他地域からわざわざ足を運んでいることを考えると、継承さえできれば、人の心に残る文化として伝承していけるのではないか。伝統の継承や発展は地域の企業の発展にもつながると考える。

参考文献

【註】

*1堺技衆ホームページ https://sakaiwazashu.com/(2025年7月20日閲覧)

*2堺注染和晒興業会 Omoroi さかい実行委員会編『~伝統の注染和晒と百名城手ぬぐいの魅力~注染和晒・手ぬぐい展』パンフレット、2016年

*3堺市ホームページ 和晒(わざらし) https://www.city.sakai.lg.jp/kanko/sakai/keisho/dentosangyo/yukata_tenugui.html(2025年7月20日閲覧)

*4柳原康夫著『和泉名所図解会』合資会社柳原書店、昭和51年、150ページ

*5角野晒染_くらす和晒ホームページ https://class-wazarashi.shop/news/6263fabcd218bc55c02a6b2a?_gl=1*1qy28g3*_ga*MTEwNTg1NTM4MS4xNzUyOTE1NTQw*_ga_8RLDMYVT90*czE3NTM1MjA5NTYkbzMkZzAkdDE3NTM1MjA5NTYkajYwJGwwJGgw(2025年7月20日閲覧)

*6堺市ホームページ 伝統産業振興への補助制度

https://www.city.sakai.lg.jp/sangyo/dentosangyo/subsidy/index.htmll(2025年7月20日閲覧)

*7国土地理院地図https://maps.gsi.go.jp/#15/34.536919/135.471485/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1(2025年7月28日閲覧)

[1]角野晒染_くらす和晒ホームページ https://class-wazarashi.shop/news/6263fabcd218bc55c02a6b2a?_gl=1*1qy28g3*_ga*MTEwNTg1NTM4MS4xNzUyOTE1NTQw*_ga_8RLDMYVT90*czE3NTM1MjA5NTYkbzMkZzAkdDE3NTM1MjA5NTYkajYwJGwwJGgw(2025年7月20日閲覧)

[2][3][4]角野晒染ホームページ https://www.kadono-sarashi.jp/distinction.html (2025年7月20日閲覧)

[5]角野晒染 雪花絞り染め体験パンフレット

[6]石原秀一著、『注染 手拭いづくし』、バナナブックス、2005年、110~112ページ

取材協力:角野晒染株式会社(2025年7月11日訪問)

![81191_011_32386088_1_1_[図1]_手拭いの歴史](https://g.kyoto-art.ac.jp/wp-content/uploads/2025/10/c9be7407f71ff4463961eec5ac9f0f71.jpg)

![81191_011_32386088_1_4_[図4]_角野晒染株式会社](https://g.kyoto-art.ac.jp/wp-content/uploads/2025/10/b72f5a3eb4667771e2e82e57a73aaee8.jpg)

![81191_011_32386088_1_7_[図7]_参考資料](https://g.kyoto-art.ac.jp/wp-content/uploads/2025/10/d226bc06f765211dd08156a4cf2e795c.jpg)