花岡芦畔獅子舞―750年以上受け継がれた伝統と未来

はじめに

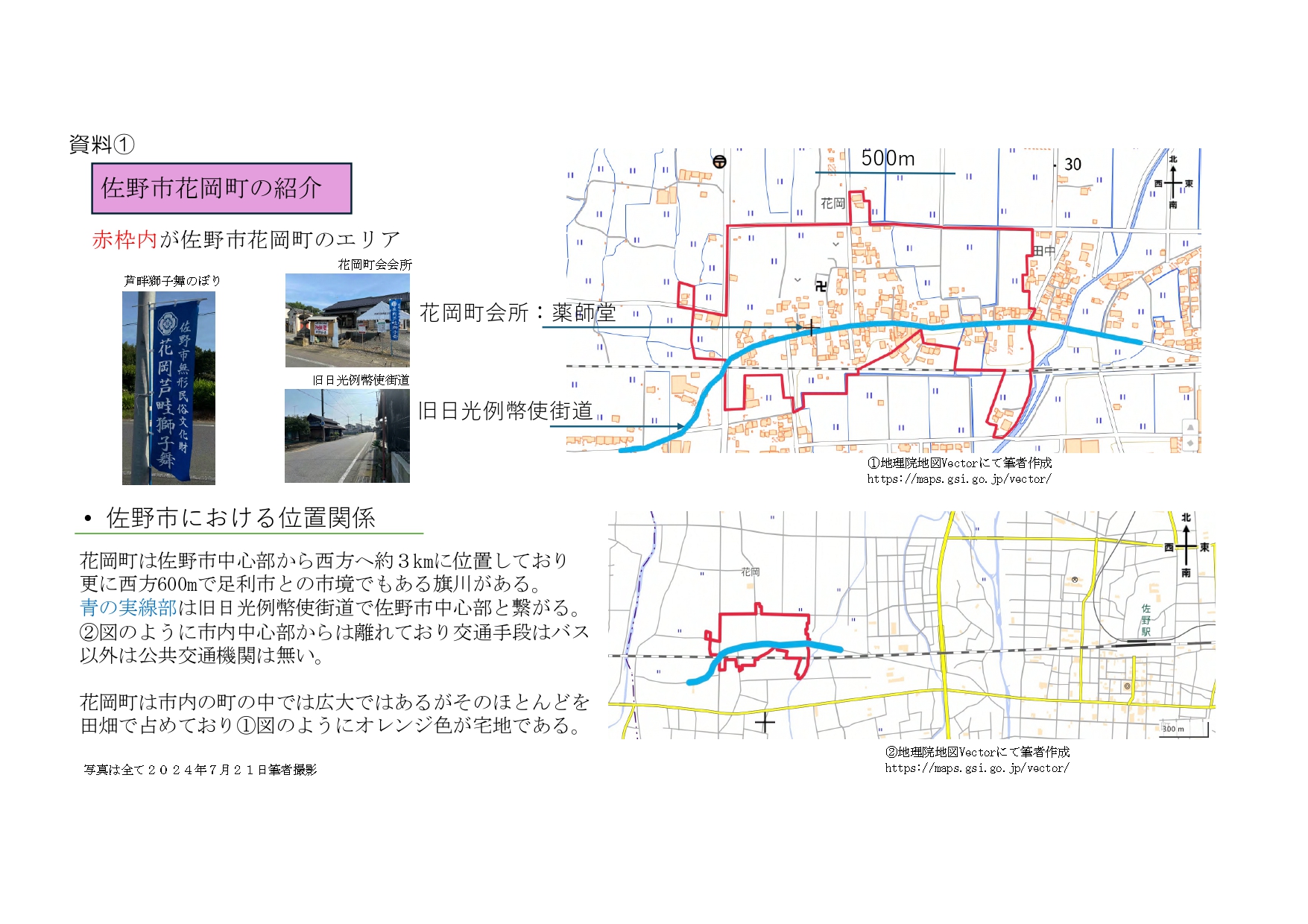

栃木県佐野市花岡町に伝わる「芦畔獅子舞」(註1)は、750年もの歴史を持つ伝統芸能である。地域住民が一丸となり、世代交代を重ねながら大切な獅子舞を守り続けてきた。本稿では、この芦畔獅子舞の継承への取り組みを、東京都豊島区の「長崎獅子舞」(註2)と比較し、その価値と課題を考察する。

1.基本データと歴史的背景

1-1.基本データ

名称:芦畔獅子舞

開催場所:栃木県佐野市花岡町(註3)及び同市並木町安楽寺、二柱神社

開催時期:6月第一日曜日(八丁〆)第三日曜日(例祭)

大祭は10年毎に上記を含め8月最終日曜日

昨年迄は7月に行われていたが昨今の猛暑により1ヶ月前倒して開催日を変更した。

芦畔獅子舞は、夫々が太鼓を持った親獅子、雌獅子、子獅子の三頭で構成される「一人立三匹獅子舞」で、東日本では典型的な形式(註4)(註5)である。御幣持ち、大団扇持ち、花笠のササラが加わり、お囃子に合わせて勇壮な舞が繰り広げられる。獅子頭には軍鶏の羽が豊富に使われる。かつては10年に一度の大祭後、各農家で軍鶏を飼育し、次回の大祭前に町内を流れる才川で清めた羽で獅子頭を新調する慣わしがあった。

祭りは、6月第一日曜日の「八丁〆」、注連縄で結界を張ることから始まる。例祭当日は、薬師堂を出発し、花岡町の約70戸を巡り各家の玄関で厄除けの舞を奉納する。(註6)この家々を巡り厄除けを行う形式は、珍しい特徴である。三匹の獅子は朝から夕方まで花岡町を練り歩き薬師堂へ帰る。10年毎の大祭は例祭に加え8月最終日曜日に行われ、舞手の世代交代や獅子頭の羽の交換が行われる重要な祭であり、並木町安楽寺や二柱神社にも奉納される。

1-2.歴史的背景

芦畔獅子舞は、その形態を殆ど変える事なく750年間伝承されてきたとされ、鎌倉時代にまで起源が遡ると考えられている。獅子頭は安楽寺の木造金剛力士像の端材を利用して作られたと伝えられ、その作者が運慶であるという伝承(註7)から、当時から獅子舞が存在したと推察されている。また、刀工の正宗が芦畔獅子舞の評判を聞き見物に訪れたという「虎斑の石」(註8)にまつわる逸話も残されている。芦畔獅子舞は佐野市で無形民俗文化財第1号(註9)に指定されており、市がその歴史的価値を認識していることを示している。

花岡町は古くからの農業地域で、例幣使街道が東西を貫き(註10)、人々の往来が多かった。農耕儀礼で五穀豊穣を祈願するだけではなく、街道に面していた事から、無病息災や厄除けの祈願もしていたと考えられる。しかし年々気候が変わり梅雨の時期から危険な猛暑に変わっている為に開催時期が1ヶ月前倒しする異例の事態(註11)になっている。

2.事例のどんな点について積極的に評価しているのか

佐野市ケーブルテレビ等で芦畔獅子舞が取材されるが、決してその知名度は高いとは言えないのが現状である。佐野市役所の職員に、調査の目的を話し許可を得た上で聞き取りしたが「名前は聞いたことがある」「見たことはない」という状況で、市内中心部の認知度も低い実情がある。

芦畔獅子舞は、並木地区の六町会、特に花岡町内のみ(註12)という狭い地域で行われている。しかし、獅子舞(註13)は花岡町の人々のプライドで、地域社会アイデンティティの形成に重要な役割のある祭り(註14)である。加えて五穀豊穣や無病息災、厄除けを祈願し、まさに地域住民のための祭りと位置づけられている。芦畔獅子舞は地域共同体の価値観や故郷への愛着を強化し、地域住民が例祭に参加者や観客として集うことで社会的な結束を促すものとして評価できるだろう。

10年に一度の大祭は、芦畔獅子舞には特別な行事である。若い世代への伝統継承(註15)の重要な機会で世代交代の場である。そして世代間の繋がりを深める重要な役割も果たしている。地域の子供たちが幼い頃から獅子舞に親しみ、成長してから舞の練習を重ねることは、伝統の継承と地域への愛着を育む上で非常に重要である(註16)。近年では、近隣の小学校の運動会で芦畔獅子舞をモチーフにした踊りが取り入れられたり、近隣の学校に大団扇の補修を依頼したりと、次の世代への伝承に向けた取り組みも進められている。これらは芦畔獅子舞の認知度を高める町の試みとして評価できる。

3.国内外の他の同様の事例と比較して何が特筆されるのか

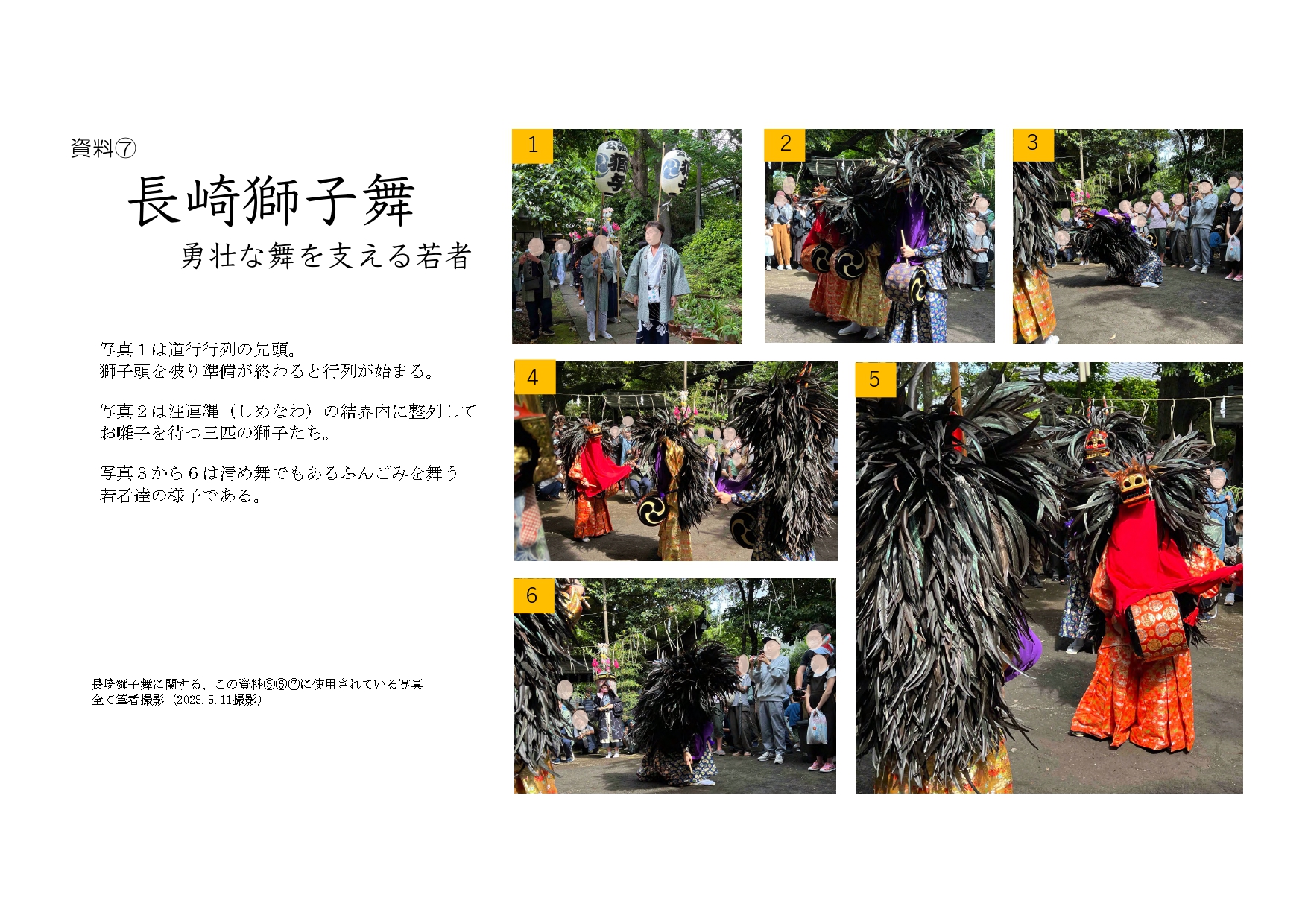

佐野市と同様に指定無形民俗文化財第1号とされた獅子舞に、東京都豊島区の長崎神社に奉納される「長崎獅子舞」(註2)がある。こちらも親獅子、雌獅子、子獅子の三頭で構成される一人立三匹獅子舞である。元禄時代(1688年~1704年頃)より約300年間、現在の豊島区長崎にあった旧長崎村で伝承されてきた (註17)。毎年5月の第二日曜日に長崎神社に奉納される。

長崎獅子舞は、基本的に芦畔獅子舞と同様に三頭で舞うが、例外的に一頭加わった四頭で舞う演目がある点が大きな違いである。編成も異なり花笠のささらが四人で構成される。衣装も大きな違いがあり(註18)、芦畔獅子舞が浴衣に袴、白足袋、草鞋という素朴な出で立ちであるのに対し、長崎獅子舞は神楽のように豪華な衣装に白足袋、草履という装いである。獅子頭の下に付いている前垂れも、長崎獅子舞が赤や紫の絹織物であるのに対し、芦畔獅子舞は紺色の木綿に白で竪木瓜の紋が入ったものを着用している。

長崎獅子舞が都市型で神楽の要素が強く長い演目が多いのに対し、芦畔獅子舞は五穀豊穣と厄除け祈願を数分の舞に込めている。特に家々を巡る際に親獅子が太刀を持って舞う「切り祓い」は、芦畔獅子舞の重要な儀式であり、家々の厄を払い清めることを目的としている。

佐野市と違い、長崎獅子舞が奉納される東京都豊島区は江戸時代から現代にかけ農村から都市へと大きく変貌し都市型の祭りの性格を色濃く持つ。人口増加する都市では担い手確保が比較的容易であるが、何度か衰退の時期もあった。重い獅子頭を着けて激しい舞を演じるのは体力を消耗する。舞手は主に中高生の若い世代であり、男女関係なく誇りを持って舞手となっている(註18) 。長崎獅子舞は次世代へと着実に継承が行われている良い例(註19)(註20)と言えるだろう。それが地元の長崎小学校という教育機関との連携が図られている例は(註21)珍しいと言える。

対する芦畔獅子舞は、並木地区の六町会、特に花岡町会が中心となり、10年ごとの大祭に向けて後継者育成を行っている。古来よりの慣わしで担い手は農家の長男とされ、人口流出や高齢化、少子化の問題に直面してきた。しかし、町ぐるみの活動で750年という伝統を衰退させることは無かった。近年、花岡町では伝統的に男子のみであった担い手に、お囃子として女子にもようやく門戸を開放した。この変化は評価すべき点である。

4.今後の展望について

芦畔獅子舞は、750年の歴史を佐野市並木地区花岡町の地域住民の力によって大切に継承してきた貴重な無形民俗文化財である。芦畔獅子舞は、単に農耕儀礼や無病息災、厄除けを祈願するに留まらず地域の連帯を育んでいる。老若男女を問わず世代間の絆を深めるのに、これからも重要な役割を担っていくだろう。

老朽化と損傷の為、平成23年度に栃木県文化振興基金助成事業(註22)を使用し、株式会社小西美術工藝社の高度な技術で三体の獅子頭が新調された(註23)。これは伝統を未来へ繋ぐ栃木県と佐野市の具体的な取り組みと言えるだろう。

幼い子供達も含めた未来への継承活動には、移住者の積極的な参加も増えてきており、保存活動も活発になっている。若い世代が伝統文化に触れ、参加する事で、心と技が着実に次世代へと受け継がれていく事だろう。気候が変わり例祭の時期は猛暑で、舞手やお囃子の町民の安全や健康を優先して守らなければならない状況へと変化している現実もある。しかし花岡町の人々は、より多くの人々が例祭に訪れて、かつてのような賑わいを取り戻せることを心から願っている(註11)。花岡町の将来への取り組みは、まさに始まったばかりと言えるだろう。

5.まとめ

芦畔獅子舞は、人口も少ない本当に小さな町の地域住民の結束により750年という他に類を見ない長い歴史を紡いできた。この獅子舞は非常に貴重な文化遺産であり、農村で行われる純粋で素朴な祭りでもある。これからは様々な変化を受け入れつつ広く認知され、祭りの盛り上がりを取り戻して、勇壮な舞姿を示し続ける事を大いに期待して本稿を執筆した。

参考文献

註・参考文献

註

*1 芦畔獅子舞(あしぐろししまい)写真1参照。

*2 長崎獅子舞(ながさきししまい)資料⑤参照。

*3 佐野市花岡町の佐野市内での位置関係、資料①参照

*4 飯塚好著『三頭立て獅子舞・歴史と伝承』おうふう、2013年、272p

*5鈴木通大著『「三匹獅子舞」研究の現状と課題』、神奈川県立博物館研究報告―人文科学―第34号、2008年、32p

*6 例祭当日の道幸行列等の資料②参照。

*7 正式な文献等は発見されていないが栃木県佐野市並木町安楽寺の木造金剛力士像が運慶・伯運作伝とされ、安置されている仁王門が永享年間(1390年~1440年)建立とされる事より推察されている。佐野市教育部文化財課編『佐野市の文化財』、佐野市役所、2020年、117p

*8 佐野市図書館ホームページhttps://www.sctv.jp/~sano-library/torafunoisi.htm

(最終閲覧日:2025年7月27日)

*9「令和5年8月広報さの.2p」、

https://www.city.sano.lg.jp/material/files/group/1/10-11R508.pdf

(最終閲覧日:2025年7月27日)

*10 花岡町の地理的特徴は資料①参照。栃木県佐野市並木町 (092040640) | 国勢調査町丁・字等別境界データセットhttps://geoshape.ex.nii.ac.jp/ka/resource/09/092040640.html

(最終閲覧日:2025年7月27日)

*11 佐野日本大学中等教育学校HP内「校長室だより」より校長先生のコラム

https://ss.sano-nichidai.jp/news/community/blog-kocho/post-25505/

(最終閲覧日:2025年7月27日)

*12 例祭当日の道幸行列については資料②参照。

*13 実際の祭りで舞われる獅子舞については資料③参照。

*14平島朱美著、『日本のコミュニティにおける獅子舞伝承の今日的意義』、法政大学大学院 国際日本学インスティテュート専攻委員会誌、国際日本学論叢13巻、2016年、100p

*15 世代交代へ向けた取り組みについては資料④参照。

*16 平島朱美著、『日本のコミュニティにおける獅子舞伝承の今日的意義』、法政大学大学院 国際日本学インスティテュート専攻委員会誌、国際日本学論叢13巻、2016年、101p

*17 金城厚著『KAPモデルを応用した民謡・民俗芸能伝承の考察:長崎獅子舞を例に』、東京音楽大学リポジトリ、2024年、2p

*18 長崎獅子舞の様子を取材したもの資料⑦参照。

*19 長崎獅子舞に実際に関わる若者達(女性)資料⑥参照。

*20 長崎獅子連オフィシャルホームページ

https://www.city.toshima.lg.jp/132/bunka/bunka/dantai/nagasakishishiren.html

(最終閲覧日:2025年7月27日)

*21金城厚著『KAPモデルを応用した民謡・民俗芸能伝承の考察:長崎獅子舞を例に』、東京音楽大学リポジトリ、2024年、3p

*22 平成23年度栃木県文化振興基金助成事業、地域伝統文化継承事業No.5

https://www.pref.tochigi.lg.jp/c10/education/bunka/geijyutsu/documents/h23joseijigyouitiran.pdf

(最終閲覧日:2025年7月27日)

*22 株式会社小西美術工藝社ホームページhttps://www.konishi-da.jp/works/007/

(最終閲覧日:2025年7月27日)

参考文献

佐野市史編纂委員会編『佐野市史・民俗編』、佐野市教育委員会、1970年

佐野市花岡町内会編『芦畔の獅子舞』、町内会文書、1971年

舟渡川福一郎氏作成『芦畔の獅子舞・佐野市無形文化財』、町内会文書、2023年

川村邦光著『民俗文化論』、京都芸術大学通信教育部、2023年

山中信一著『芦畔の獅子舞』、自筆文書、1960年

飯塚好著『三頭立て獅子舞・歴史と伝承』おうふう、2013年

飯塚好著『三頭立て獅子舞・その歌と芸能の世界』、文芸社、2021年

豊島区史『通史編1』、豊島区教育委員会、1981年

鈴木通大著『「三匹獅子舞」研究の現状と課題』、神奈川県立博物館研究報告―人文科学―第34号、2008年

平島朱美著、『日本のコミュニティにおける獅子舞伝承の今日的意義』、法政大学大学院 国際日本学インスティテュート専攻委員会誌、国際日本学論叢13巻、2016年、p92-121

金城厚著『KAPモデルを応用した民謡・民俗芸能伝承の考察:長崎獅子舞を例に』、東京音楽大学リポジトリ、2024年

方波見博之『芦畔獅子舞と長崎獅子舞、それぞれの担い手の課題』

京都芸術大学2024年度夏期・芸術教養演習1レポート課題

方波見博之『芦畦の獅子舞・町内会主導による次世代への継承』

京都芸術大学2024年度春期・芸術教養演習2レポート課題