ヴェズレー、サント・マリー・マドレーヌ聖堂の柱頭彫刻が語るもの

1.はじめに

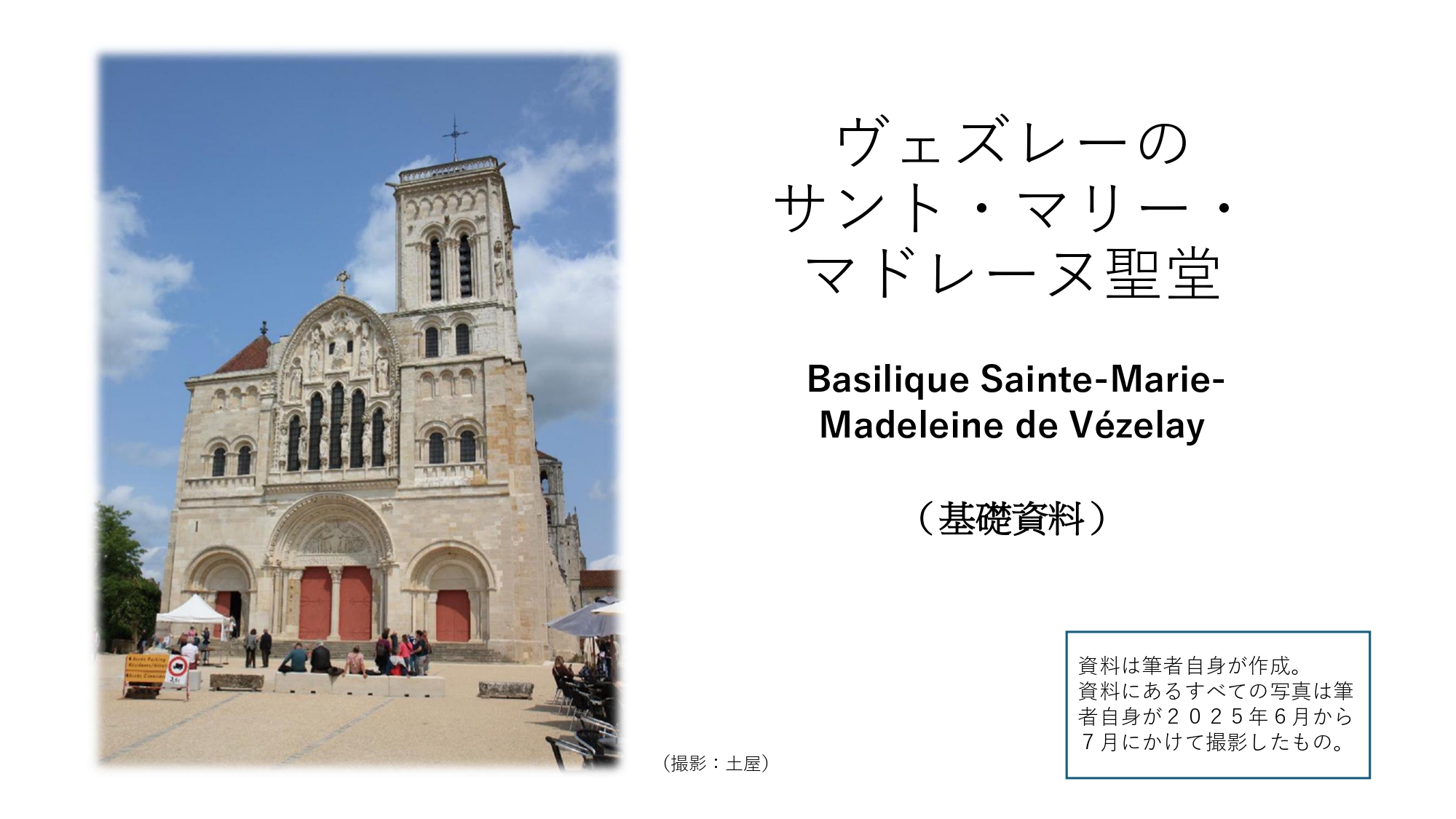

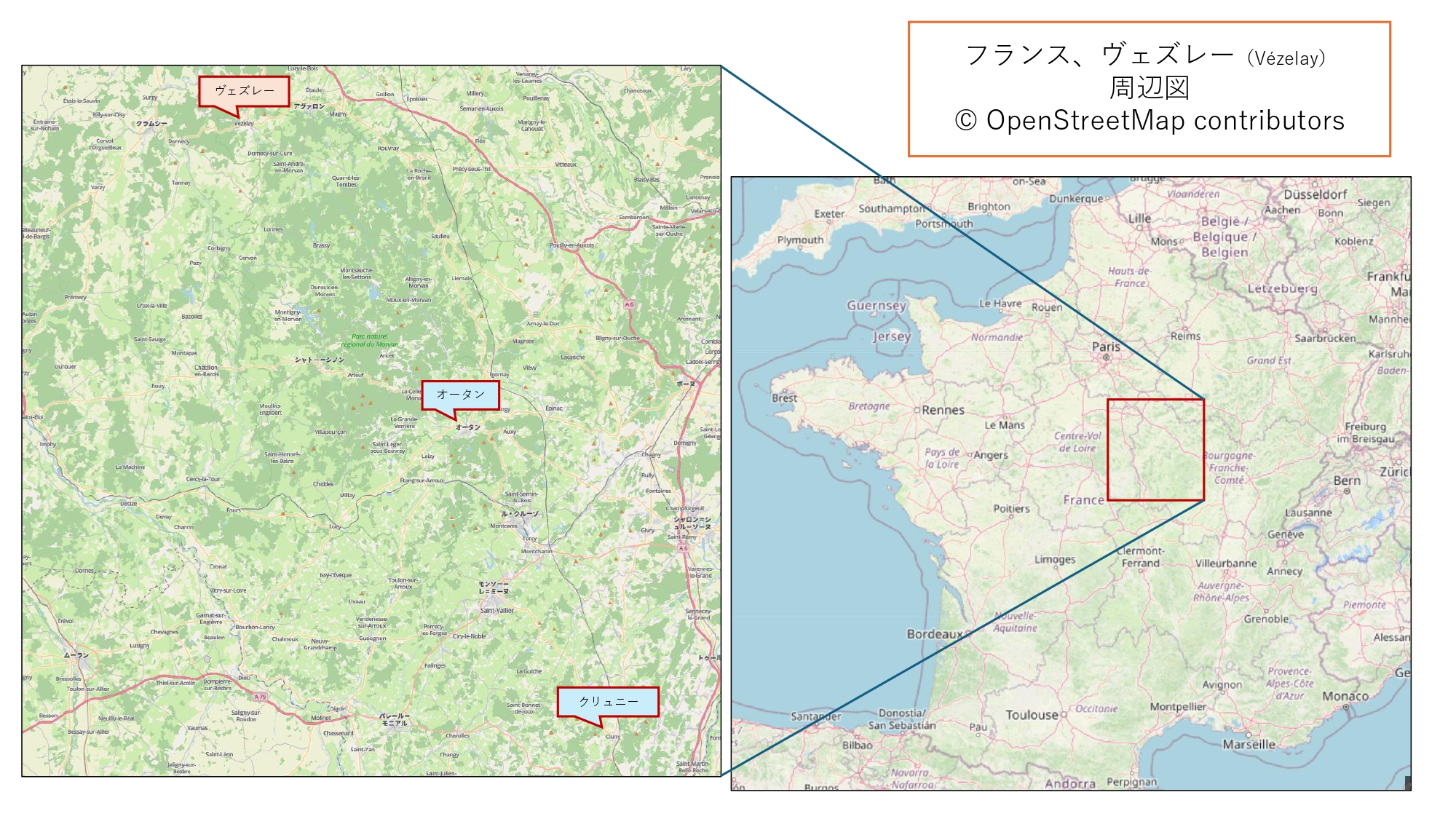

フランス中部ブルゴーニュ地方のヴェズレーは、周辺を緑に囲まれた小高い丘の上の聖堂(サント・マリー・マドレーヌ聖堂、以下「ヴェズレーの聖堂」と呼ぶ)を中心とする人口500人程度の小さな村である。(資料①)

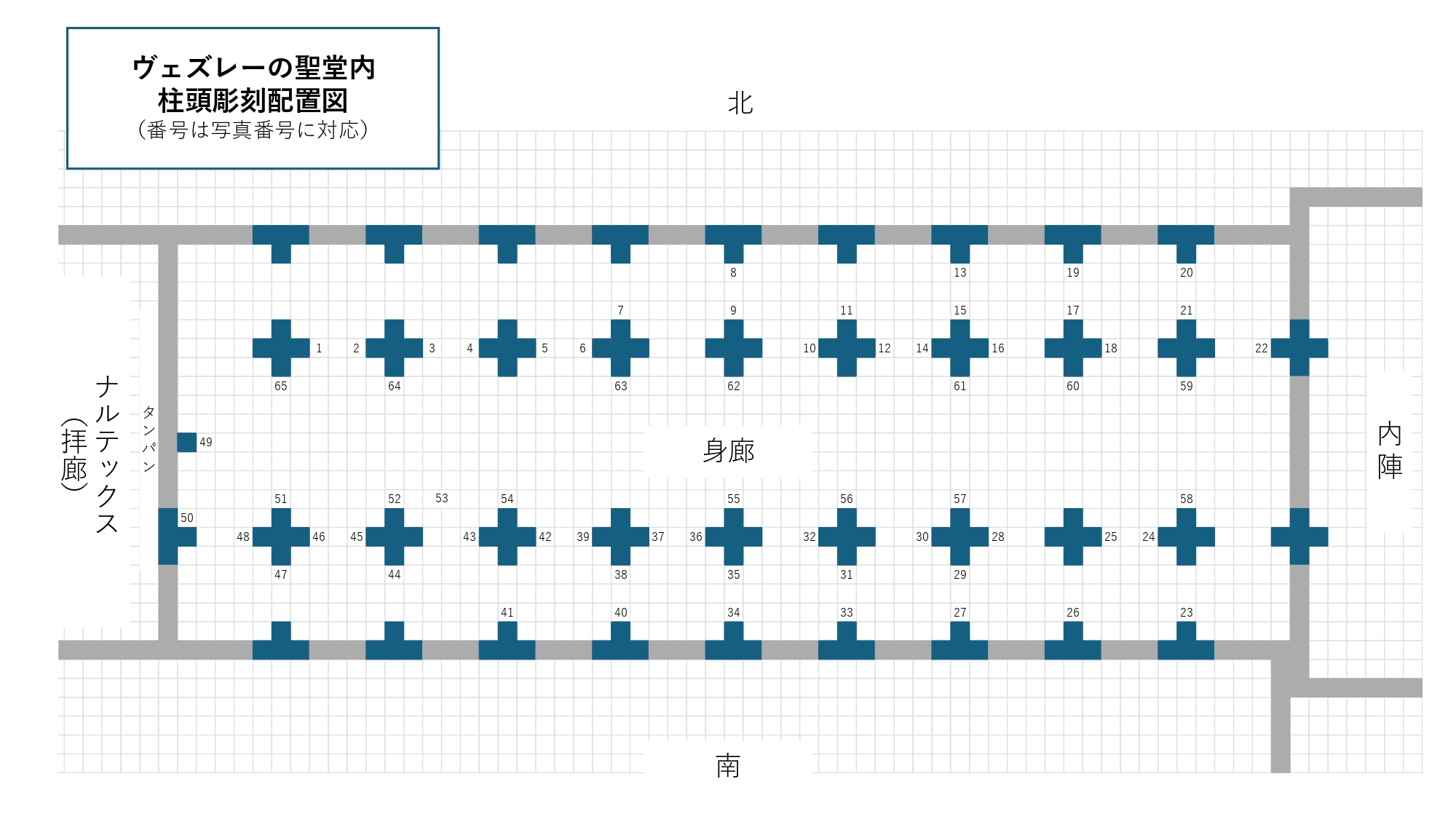

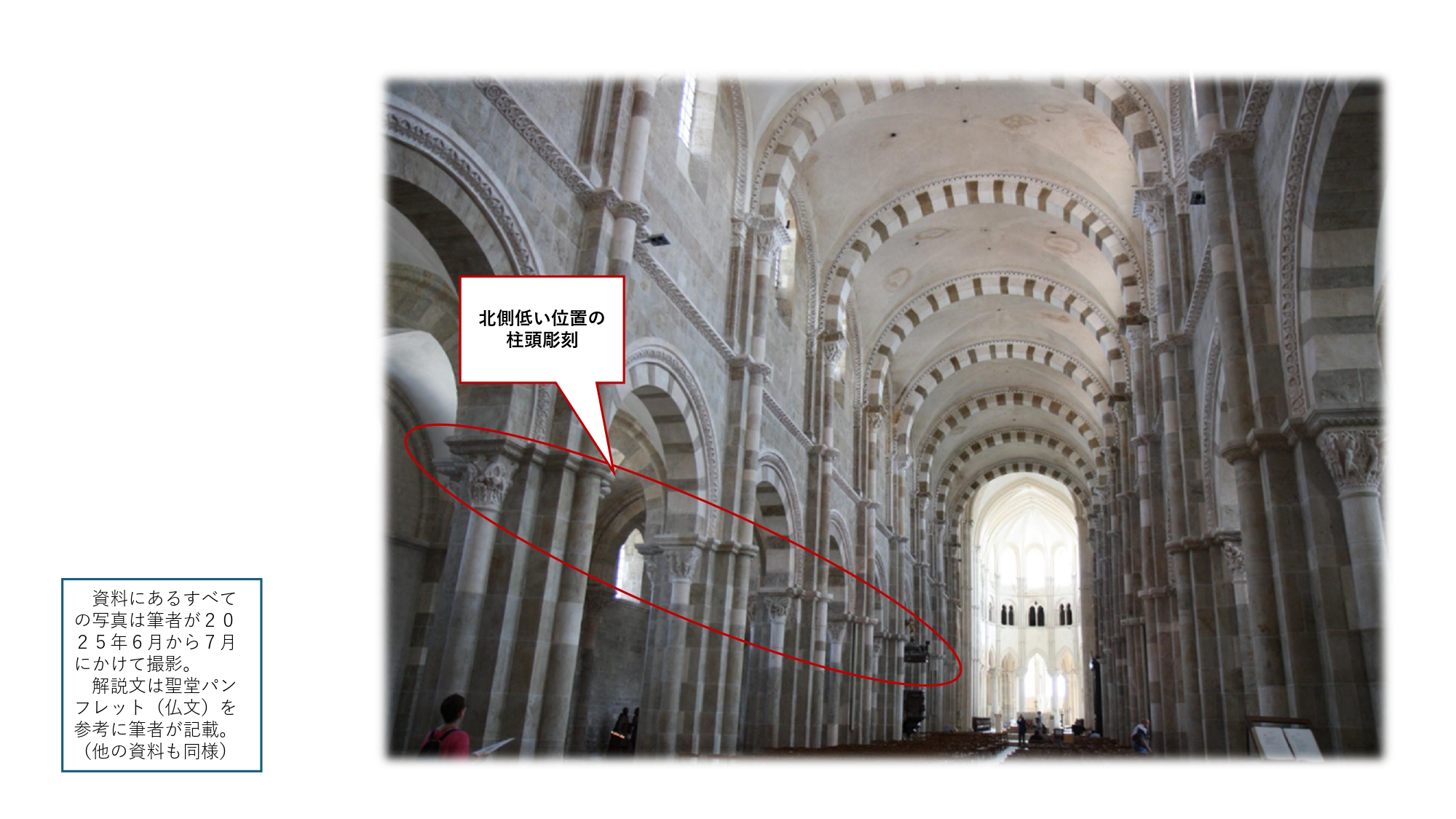

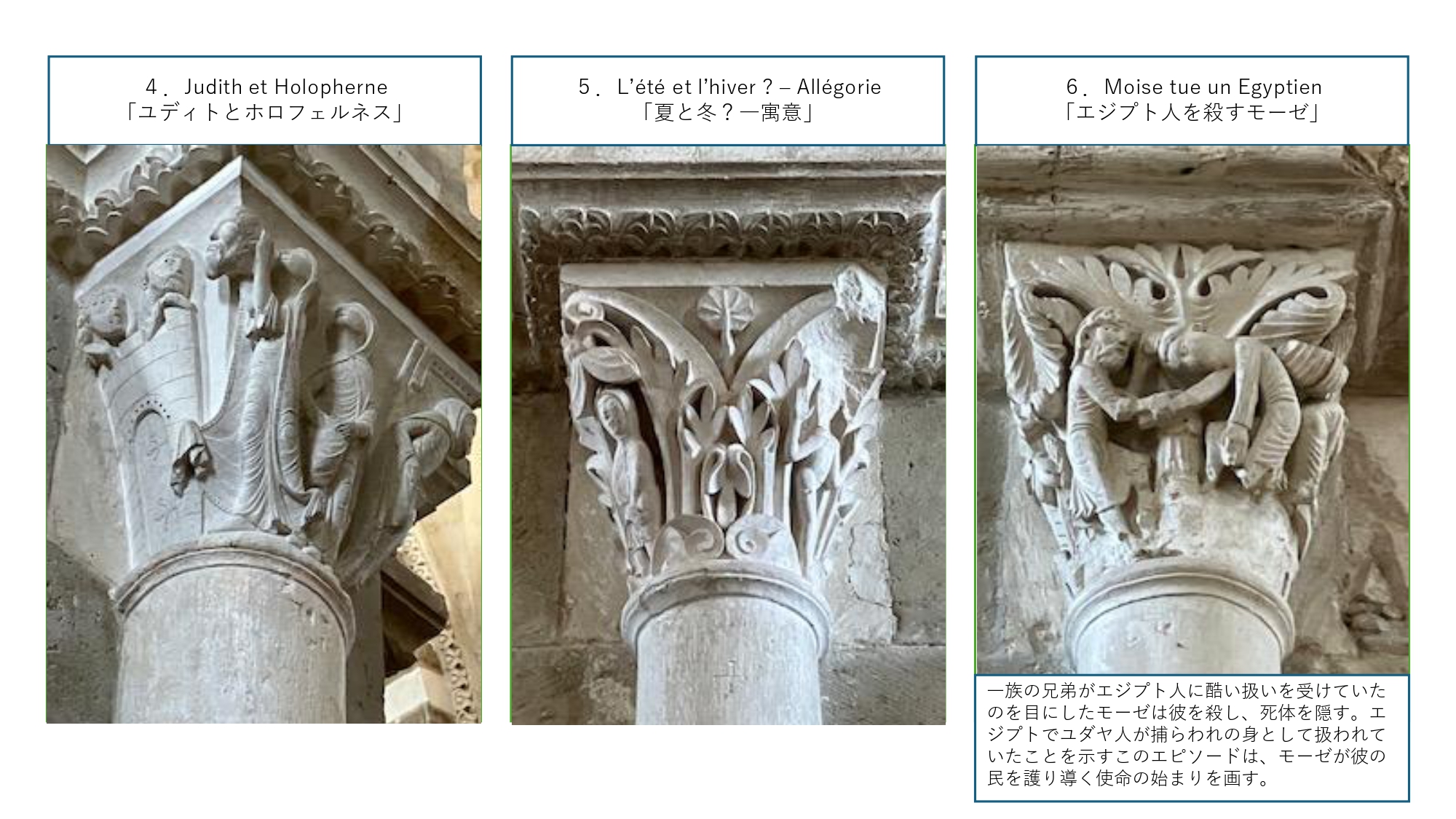

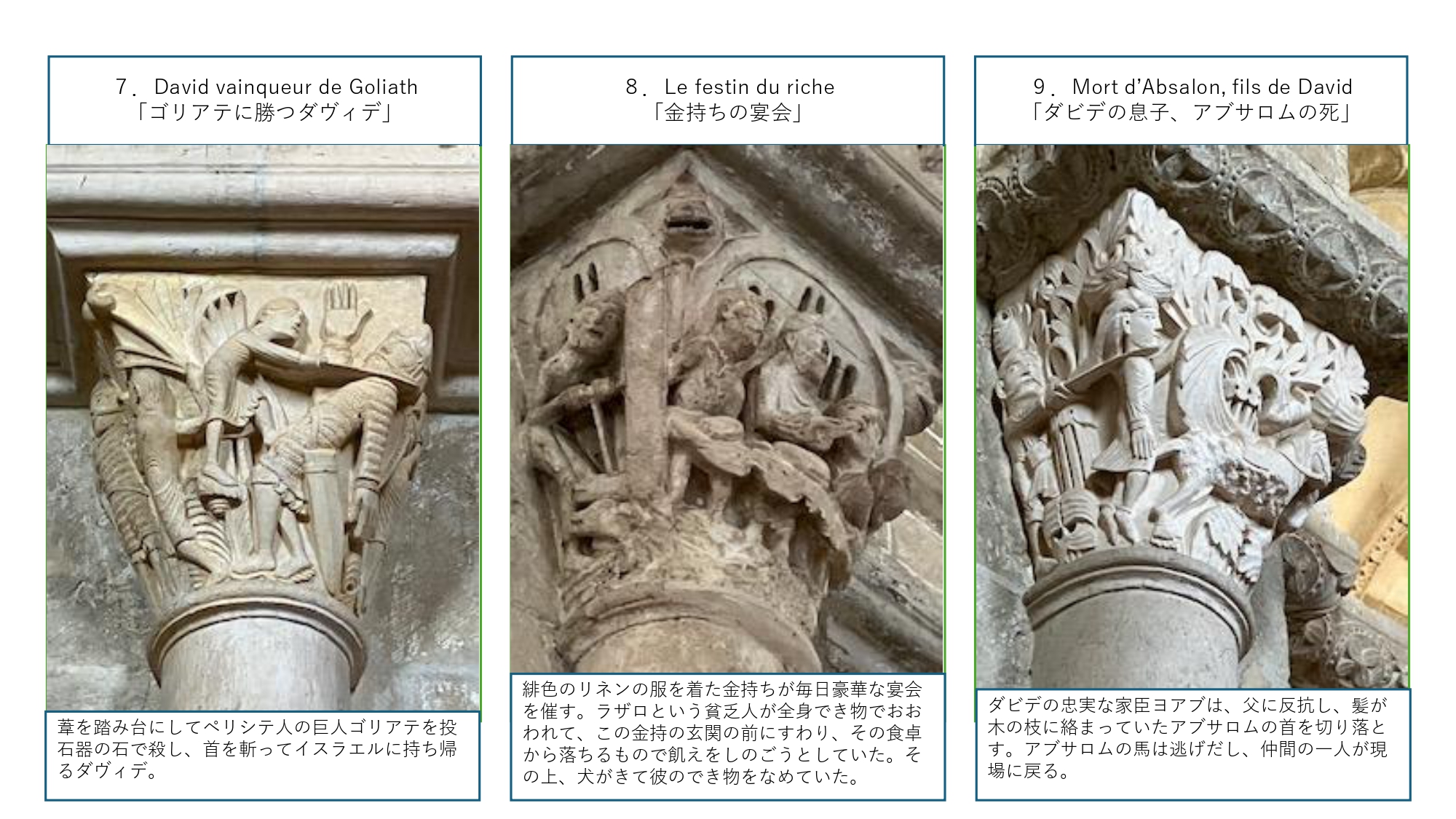

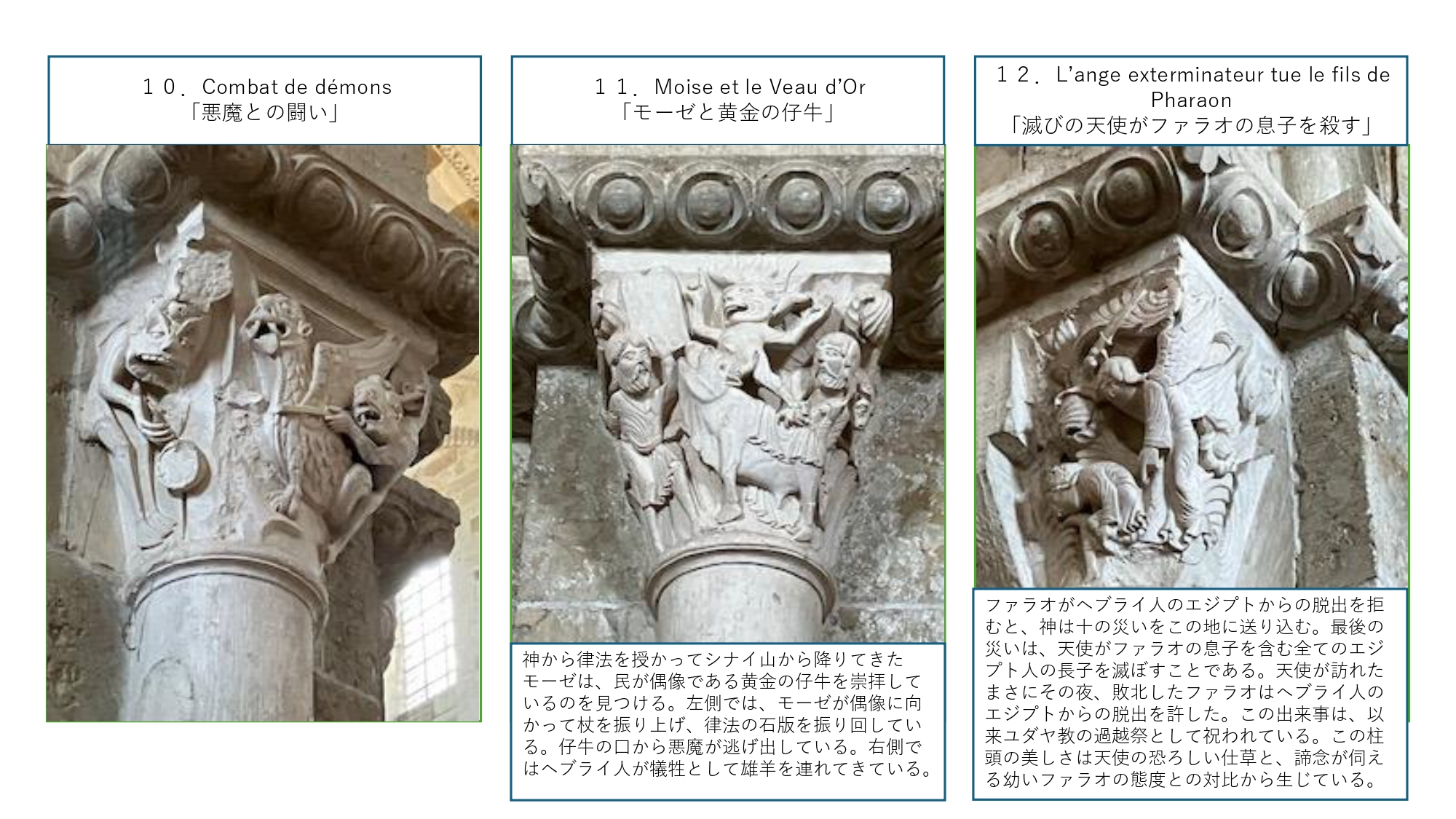

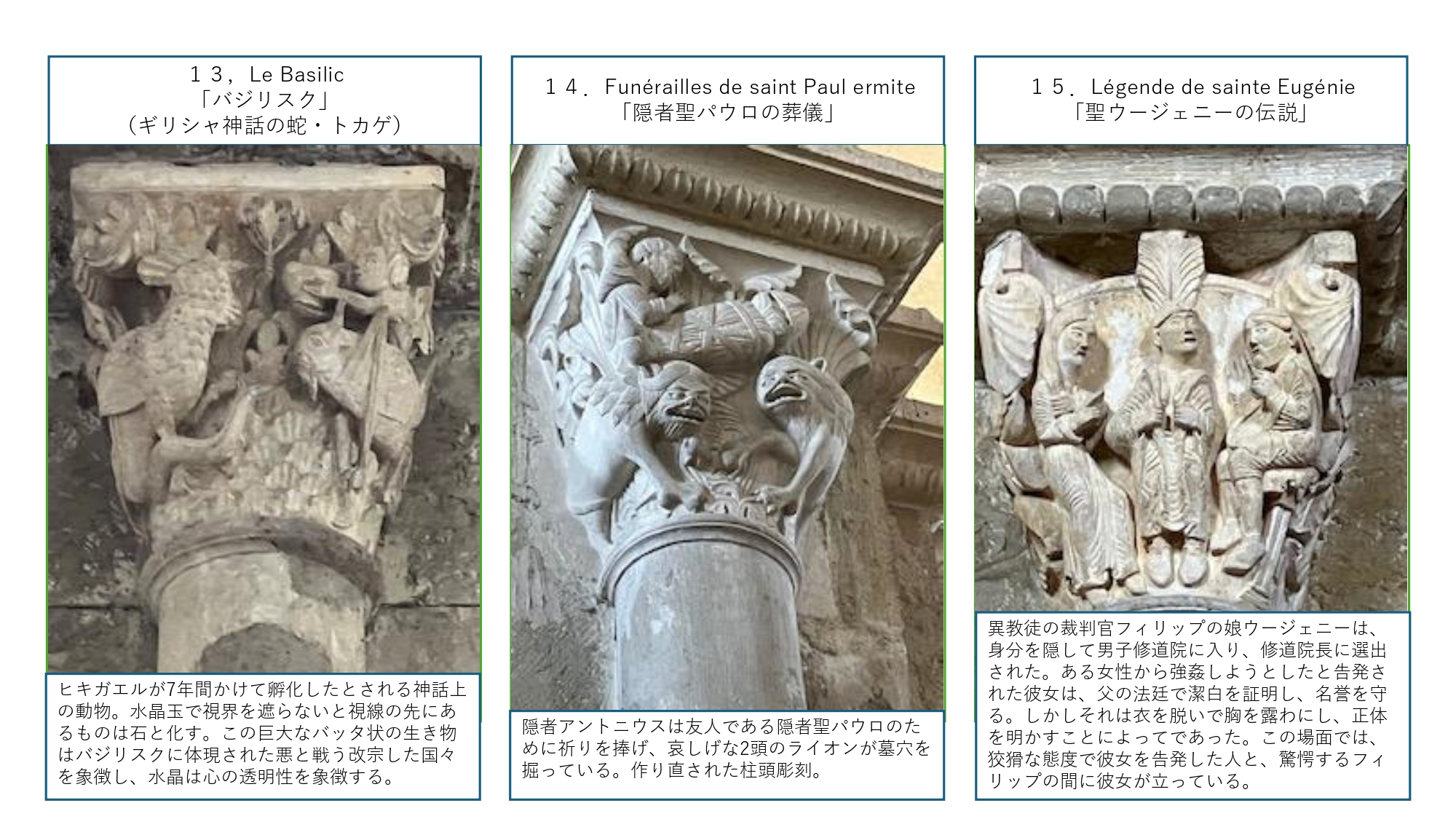

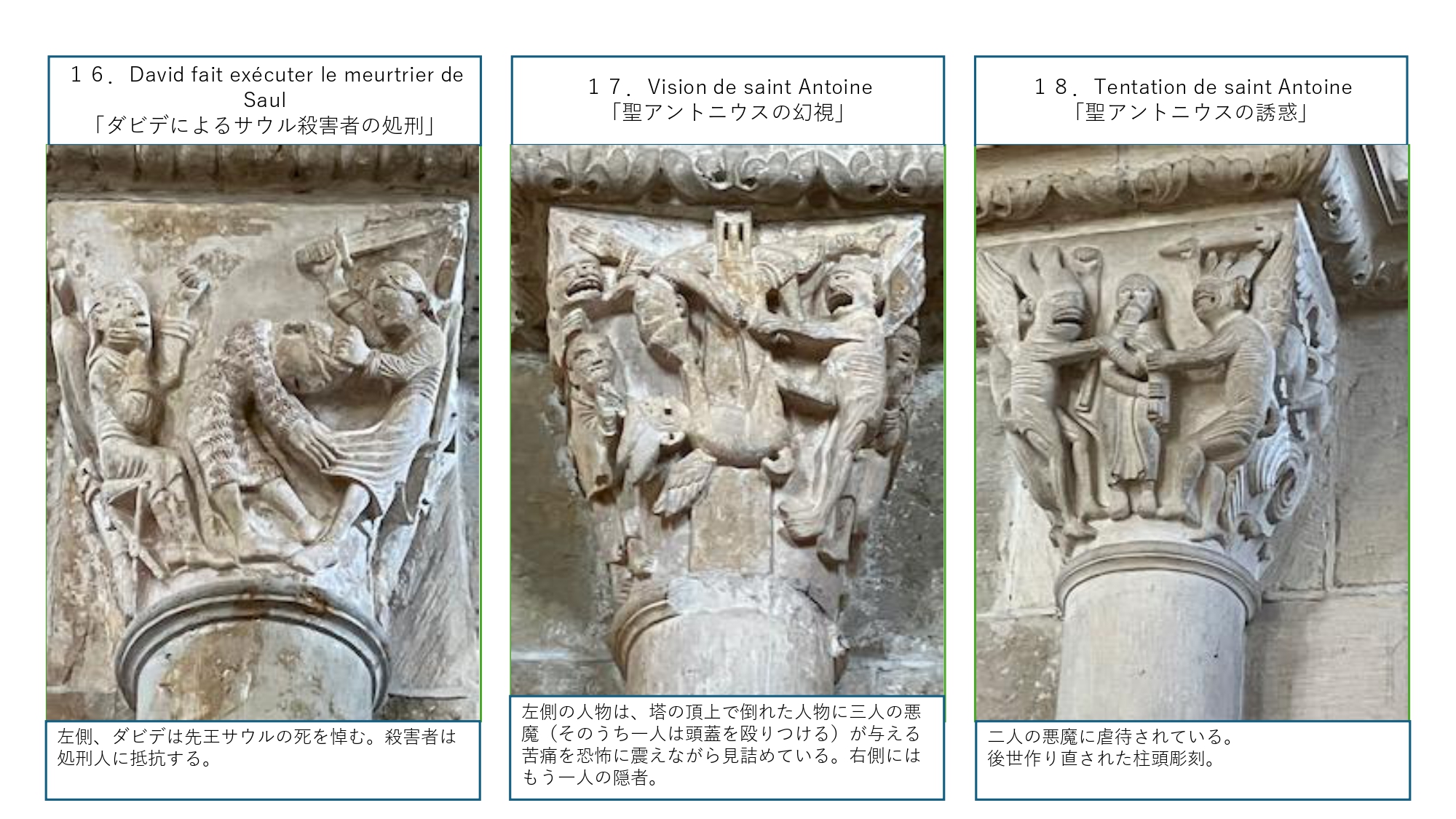

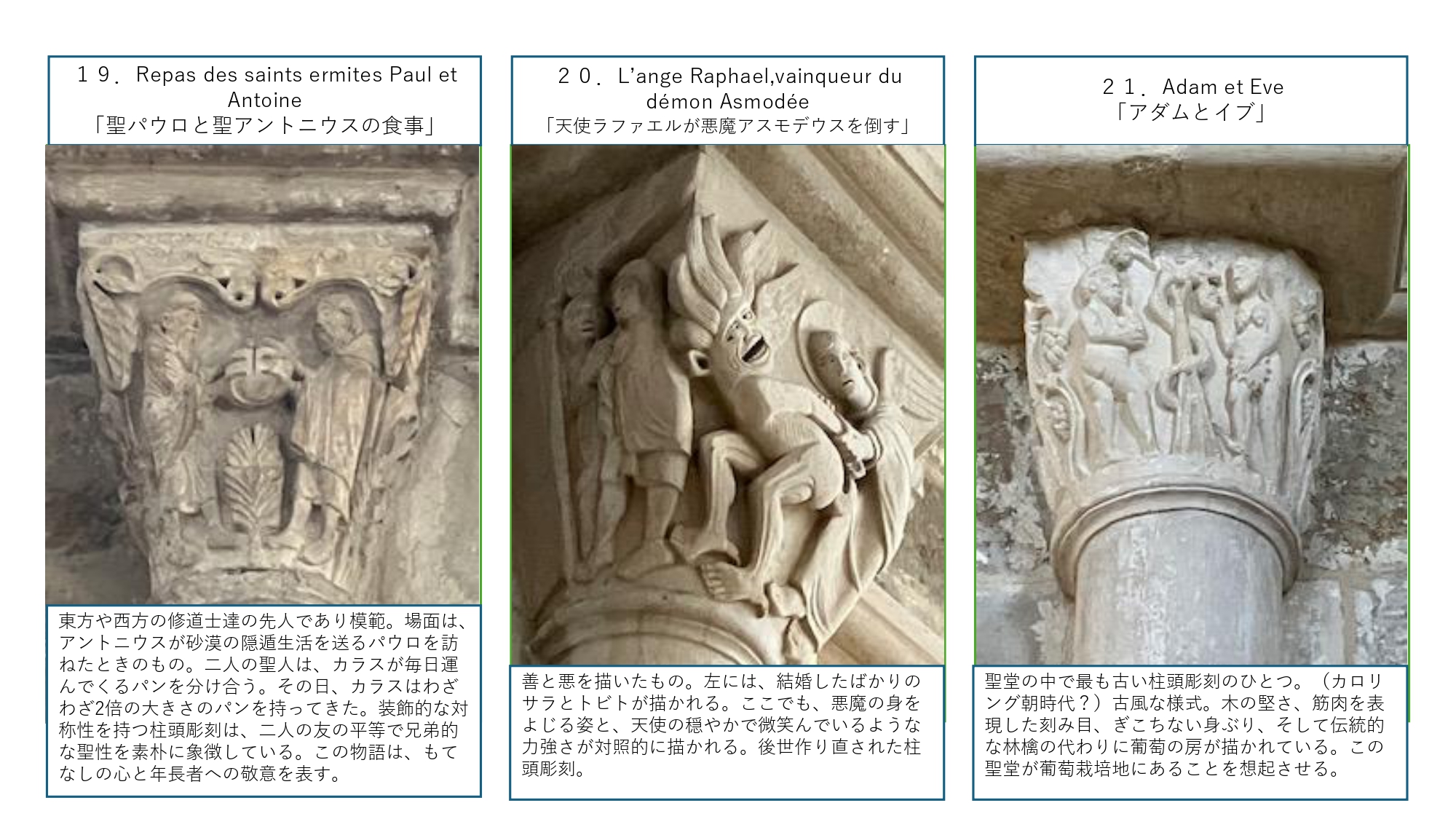

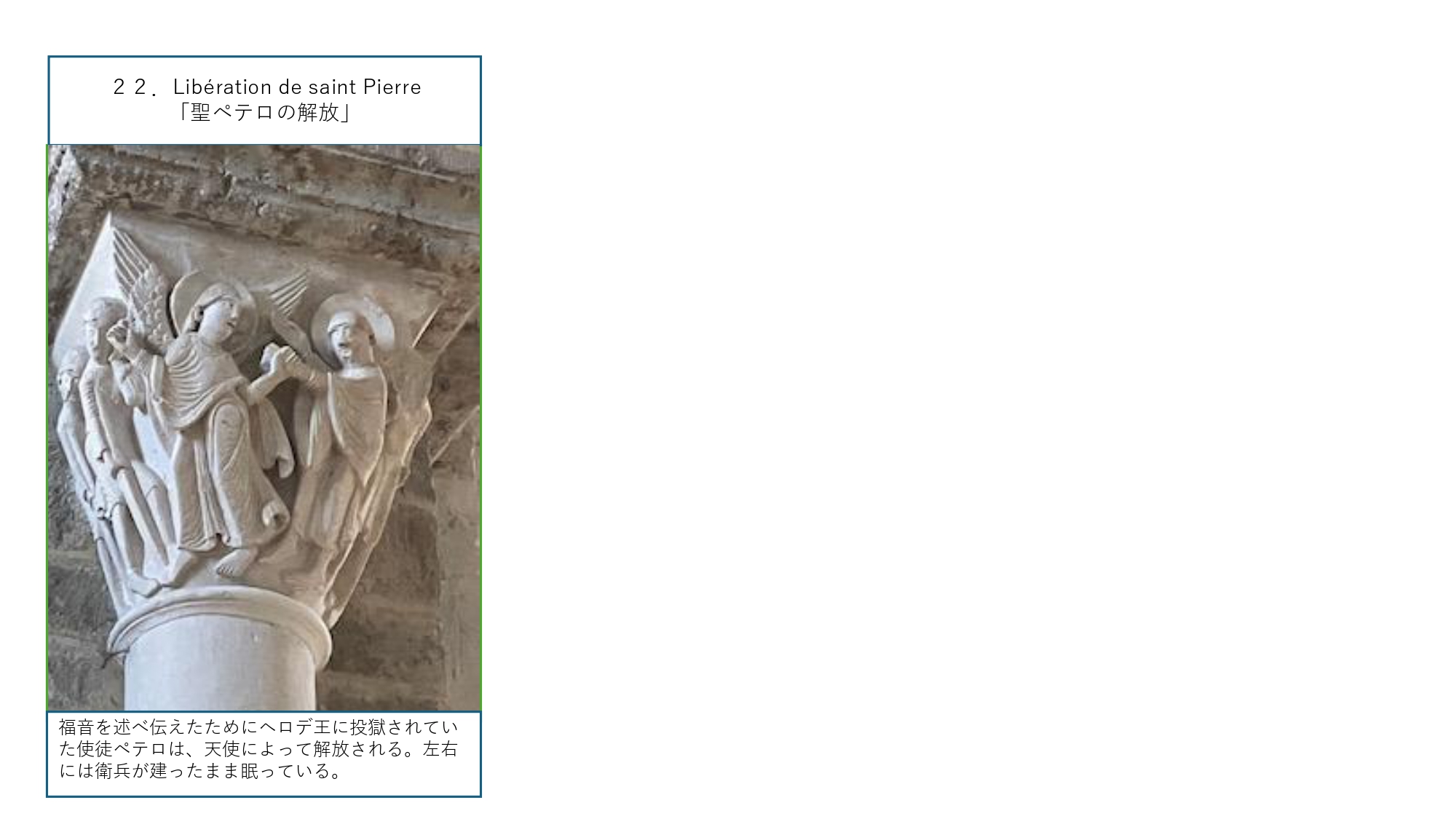

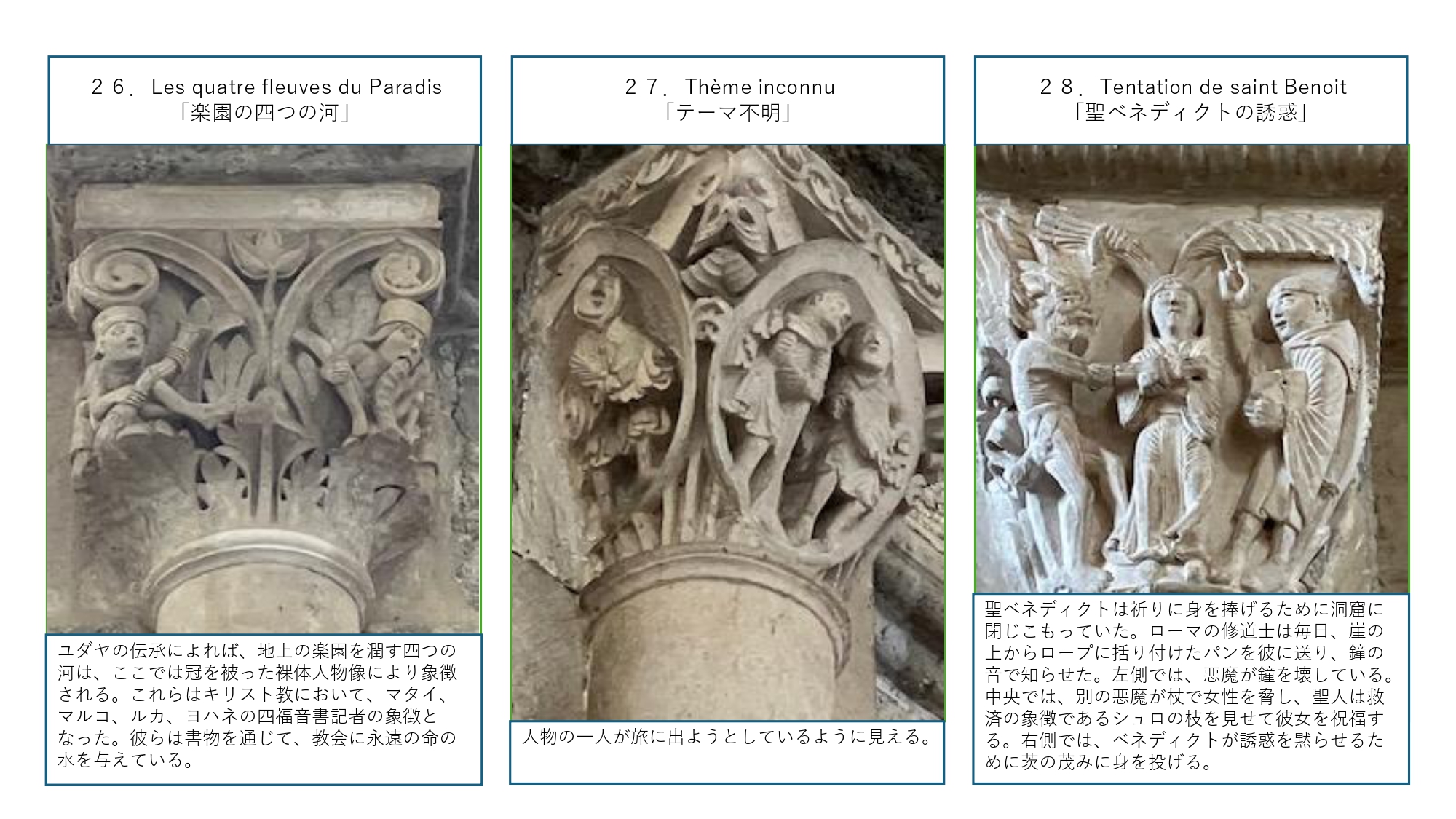

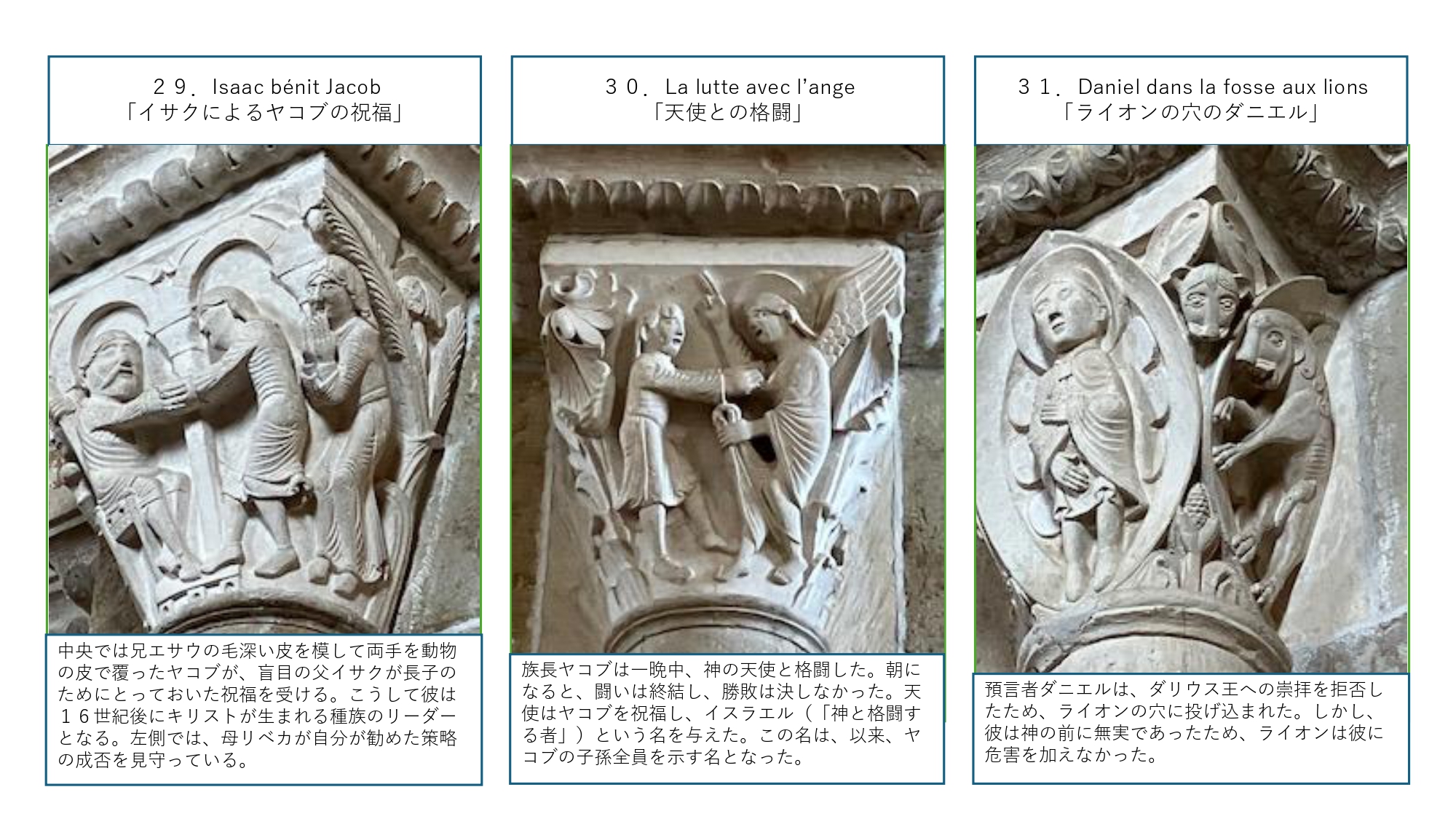

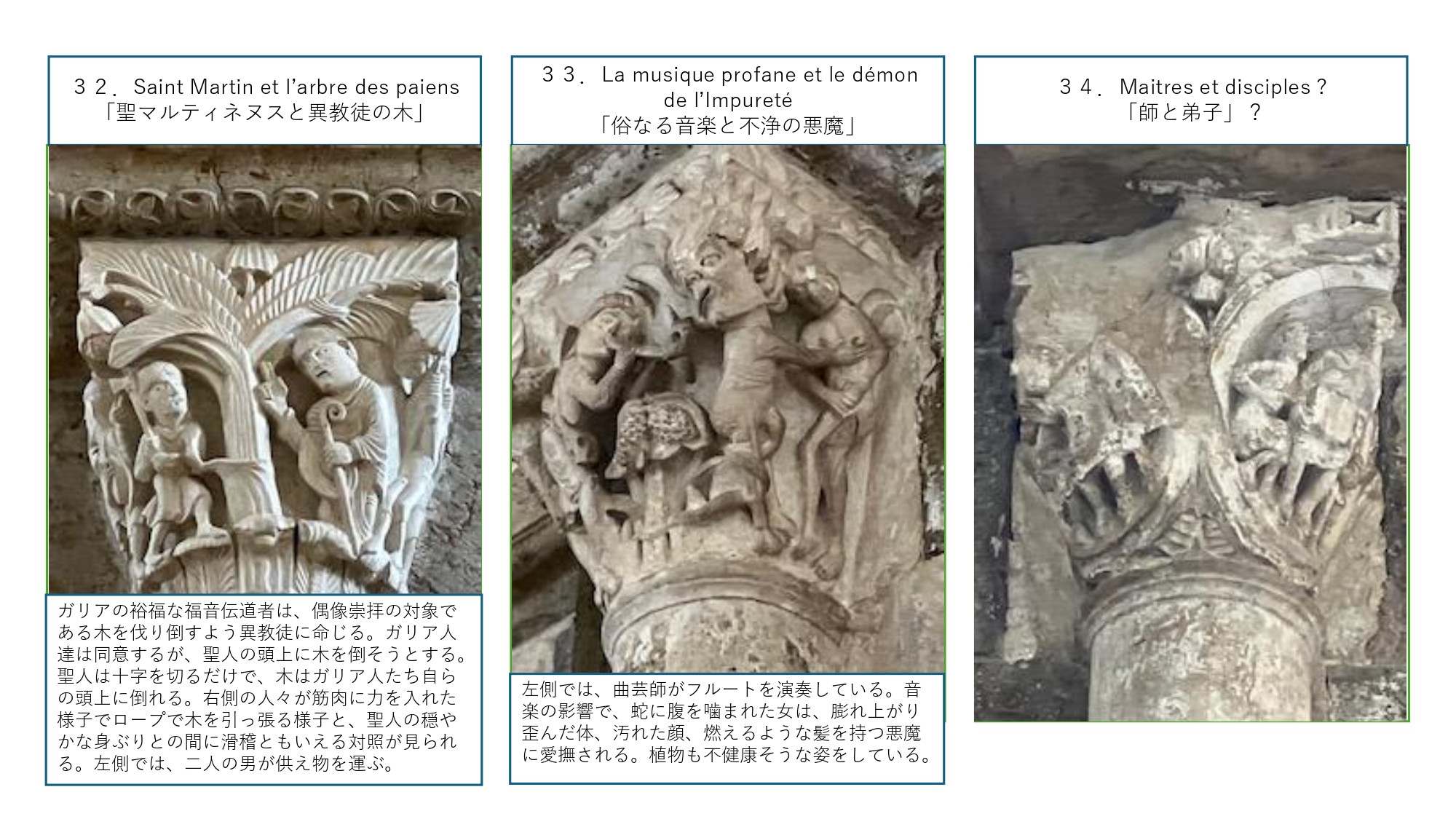

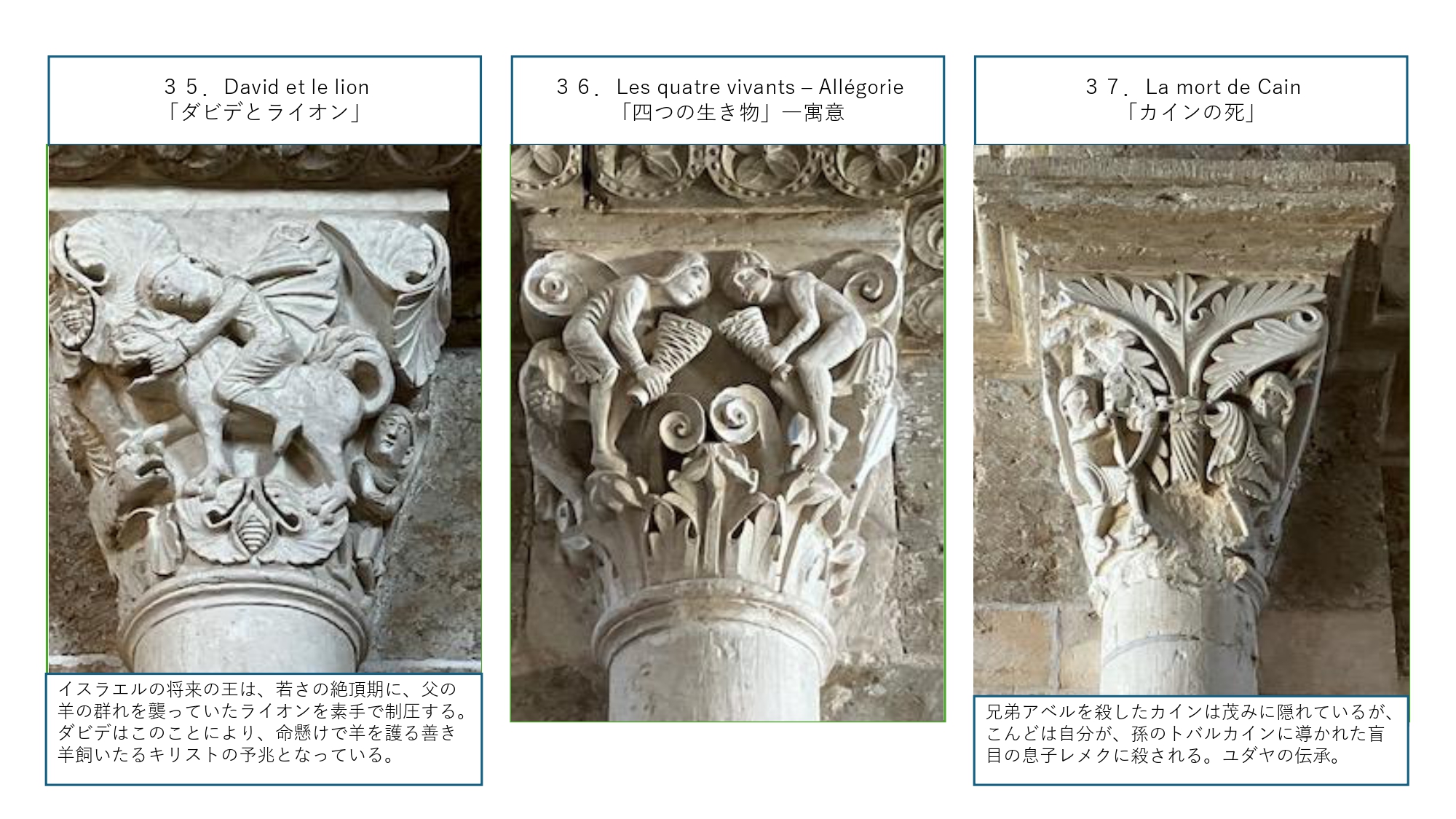

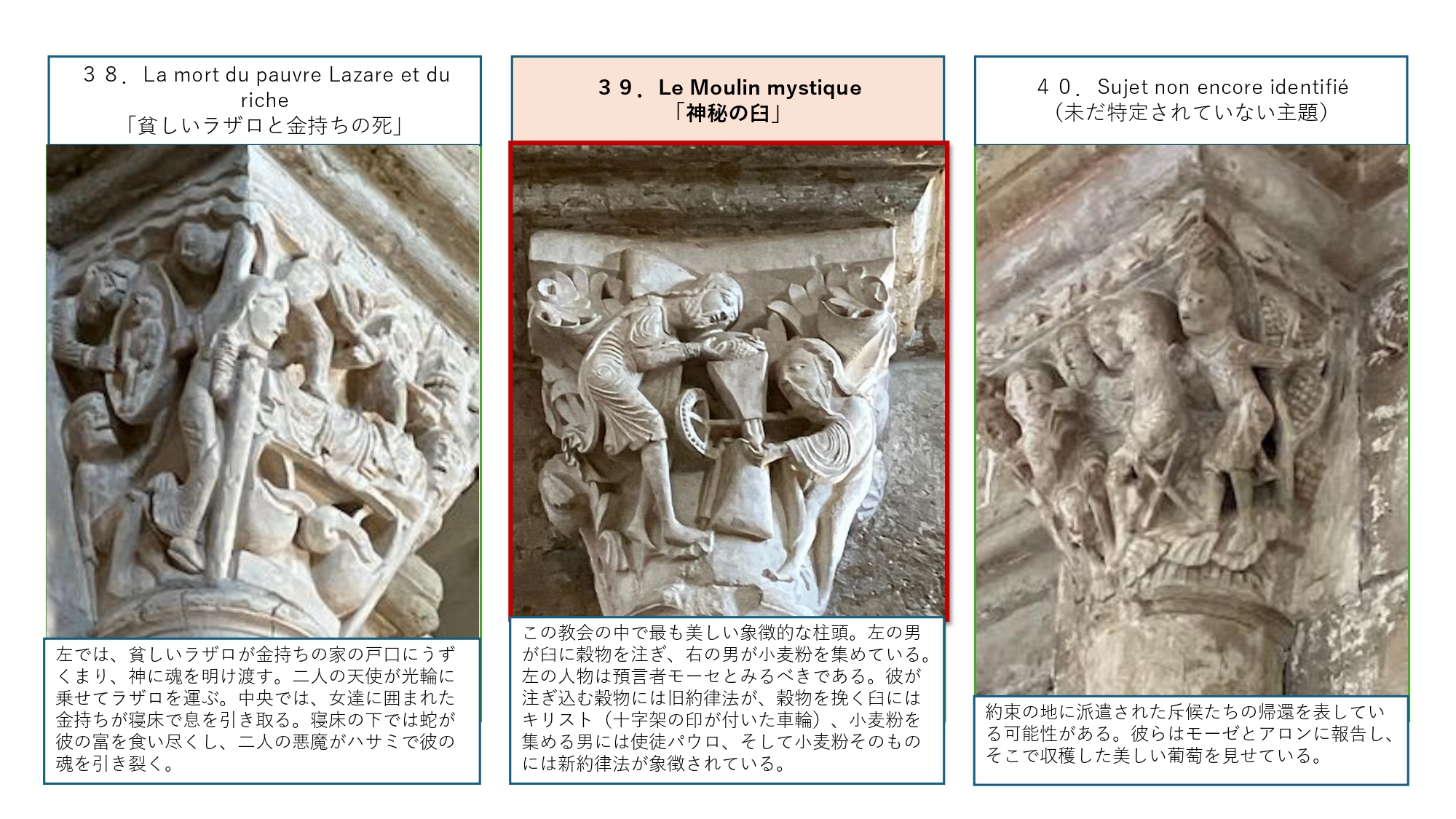

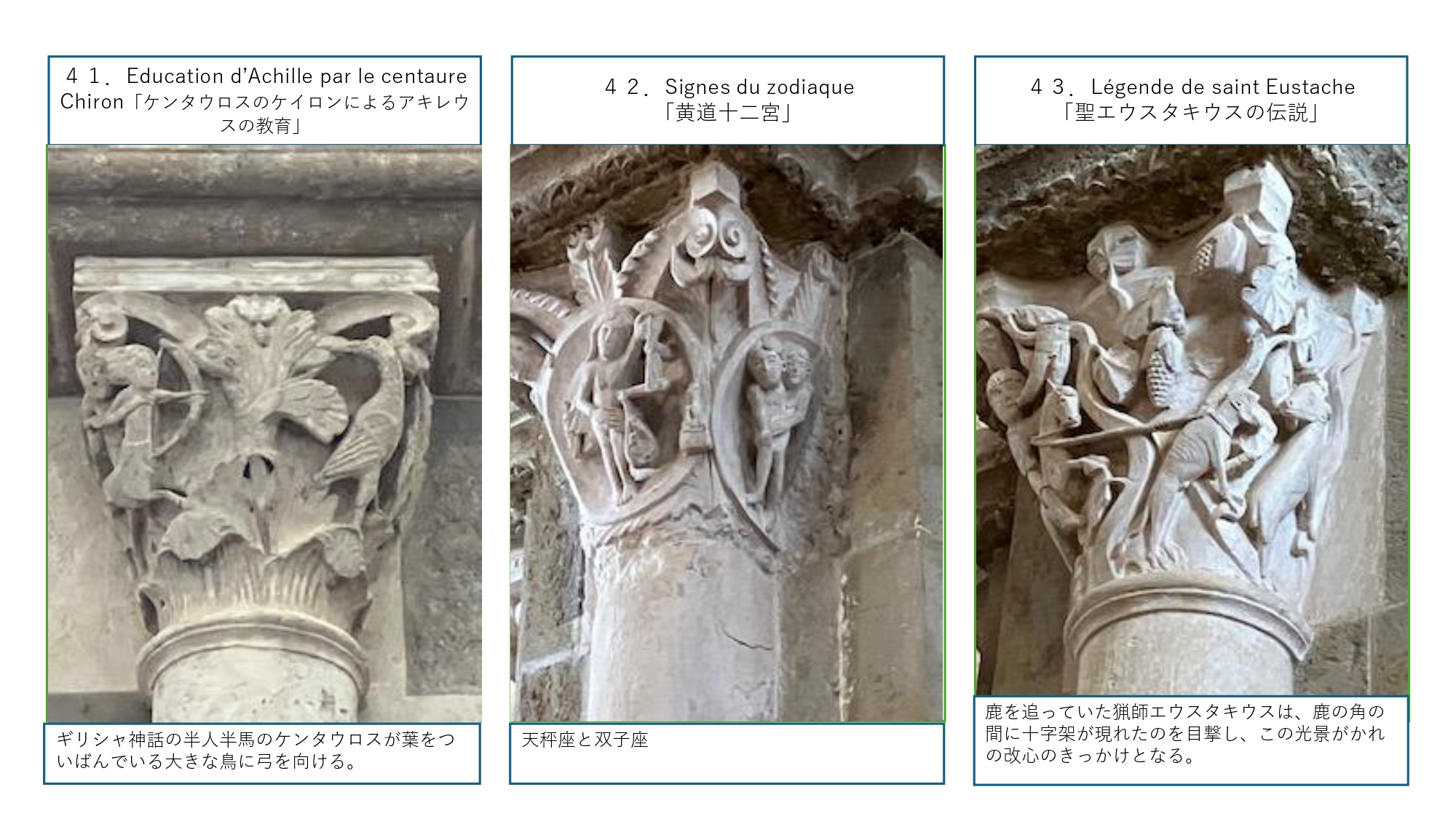

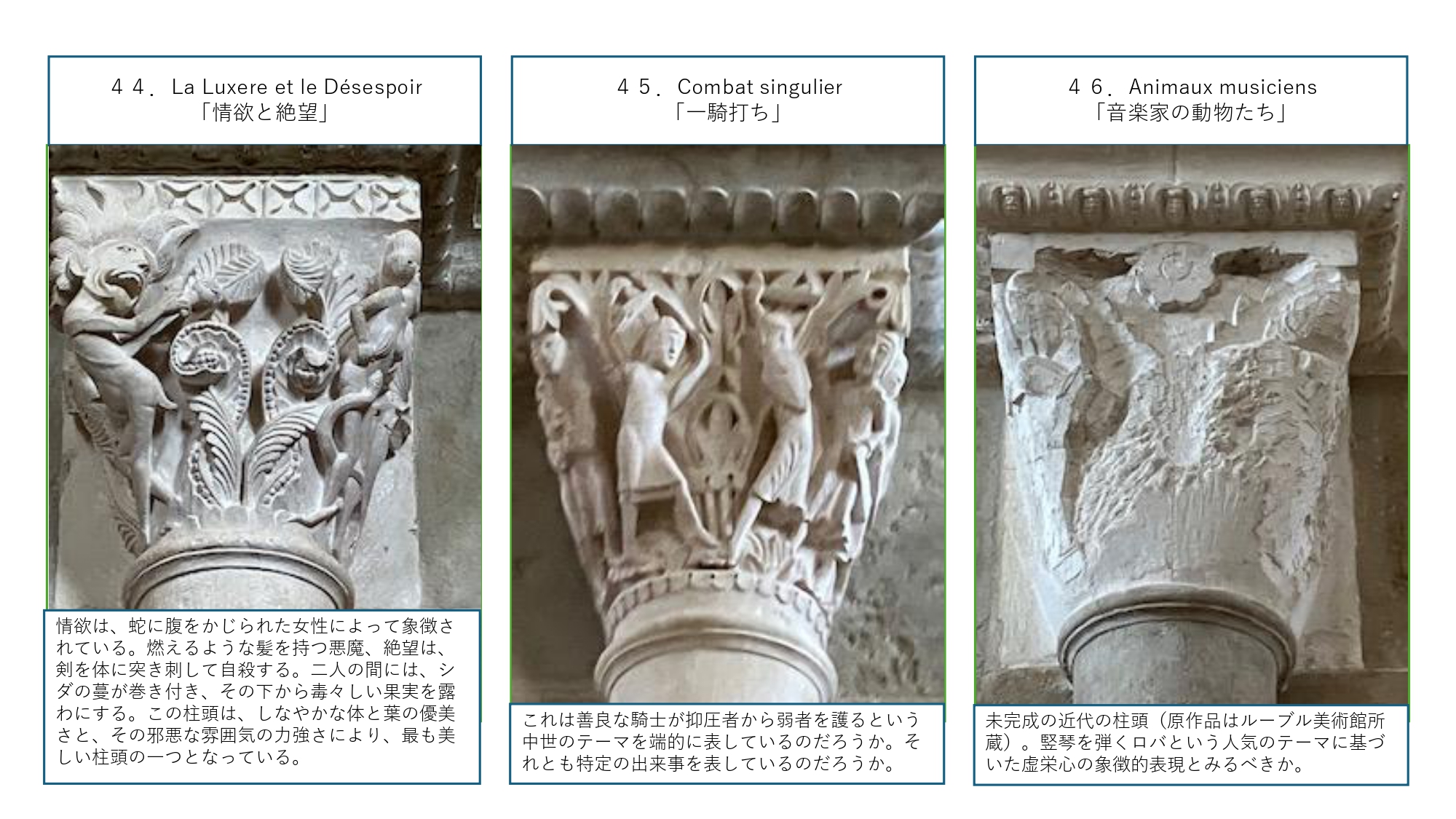

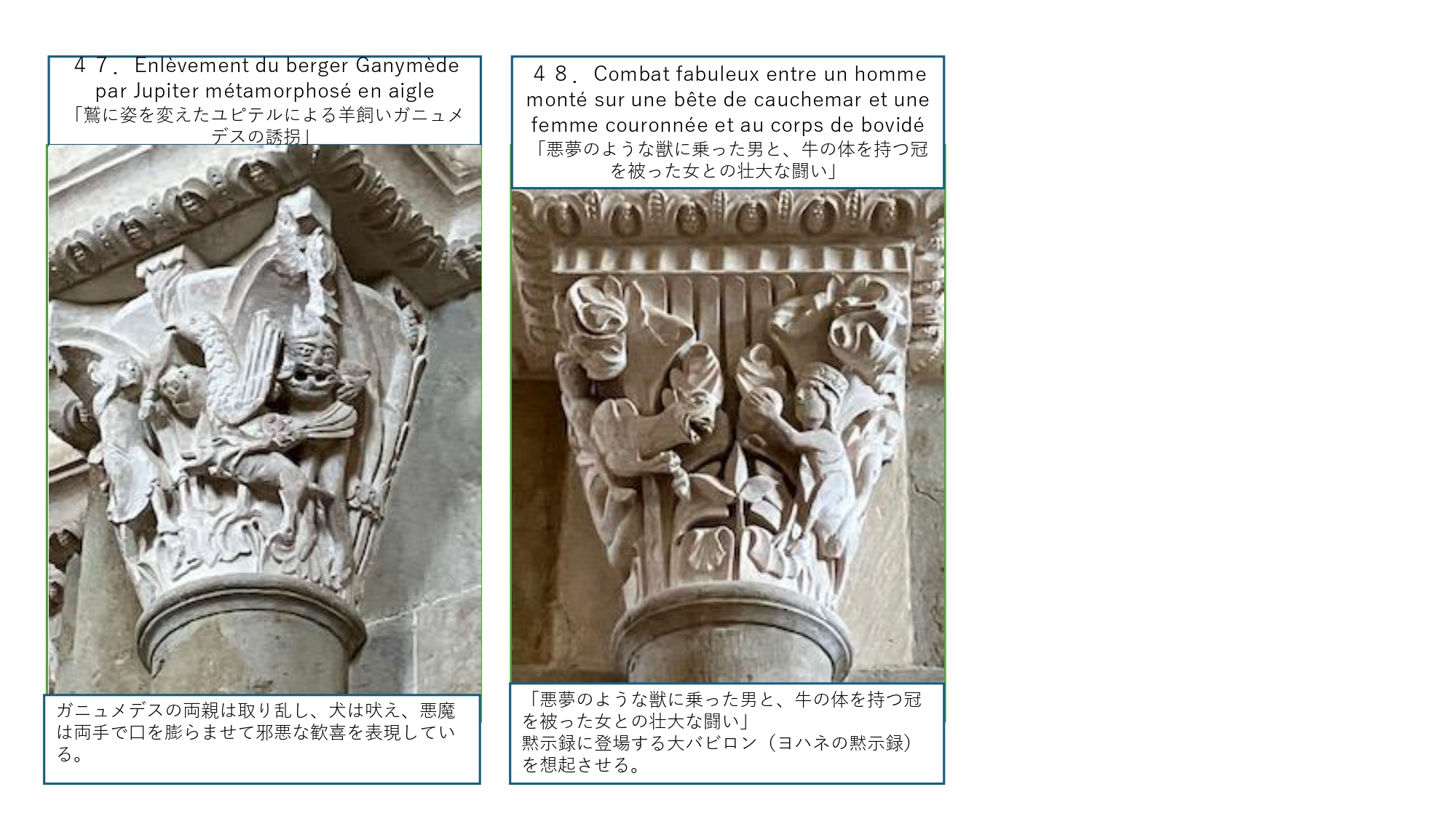

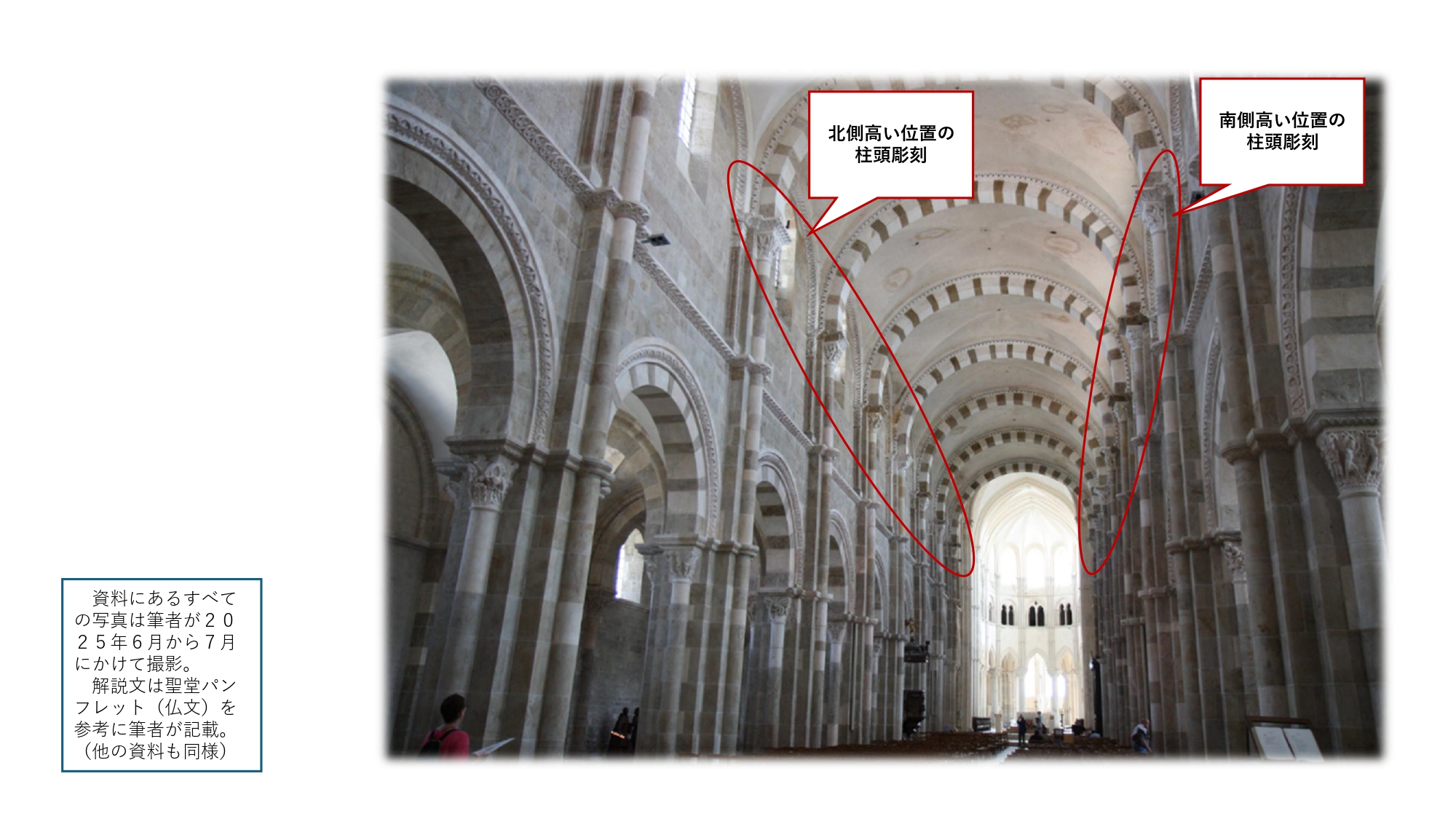

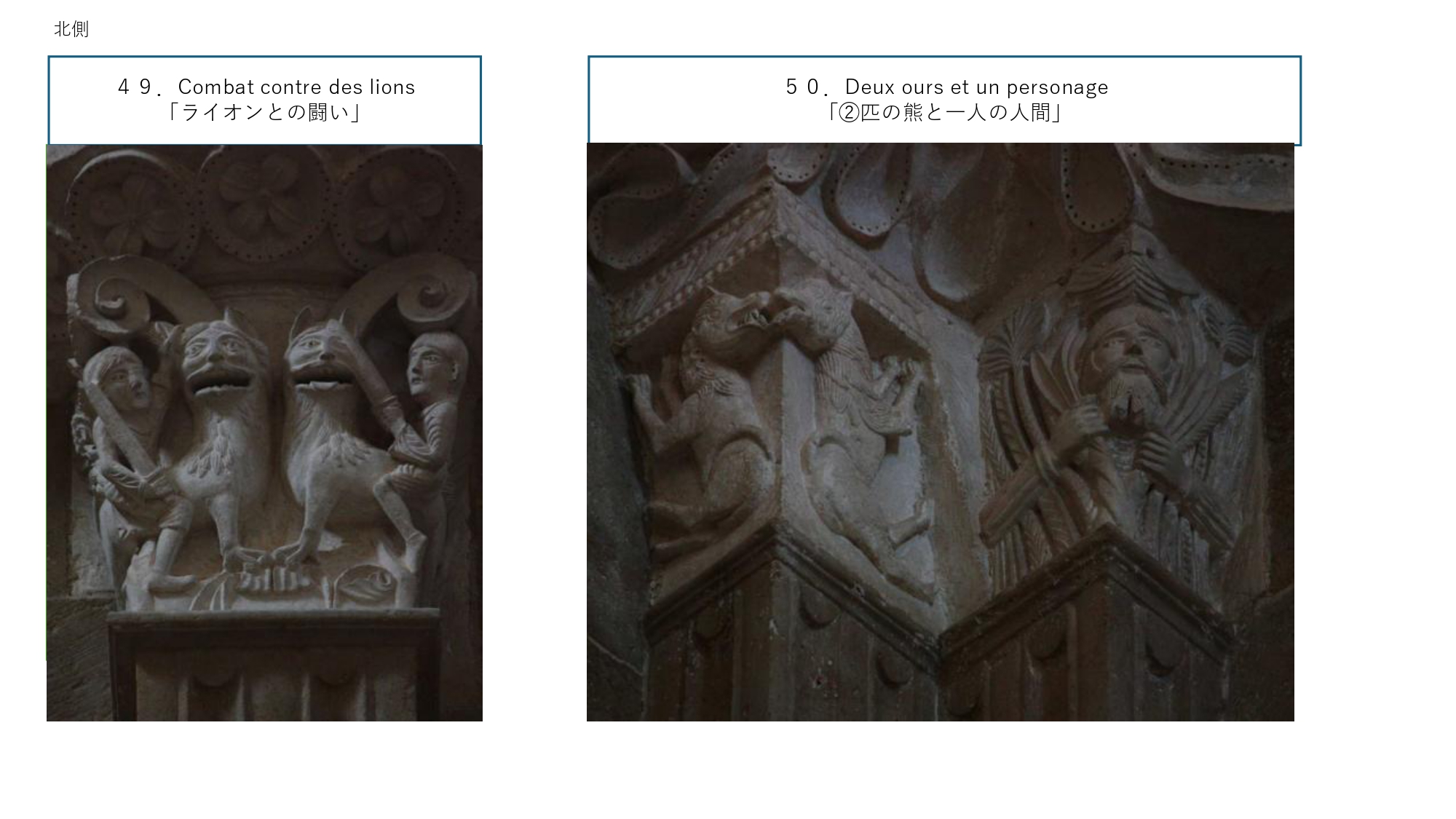

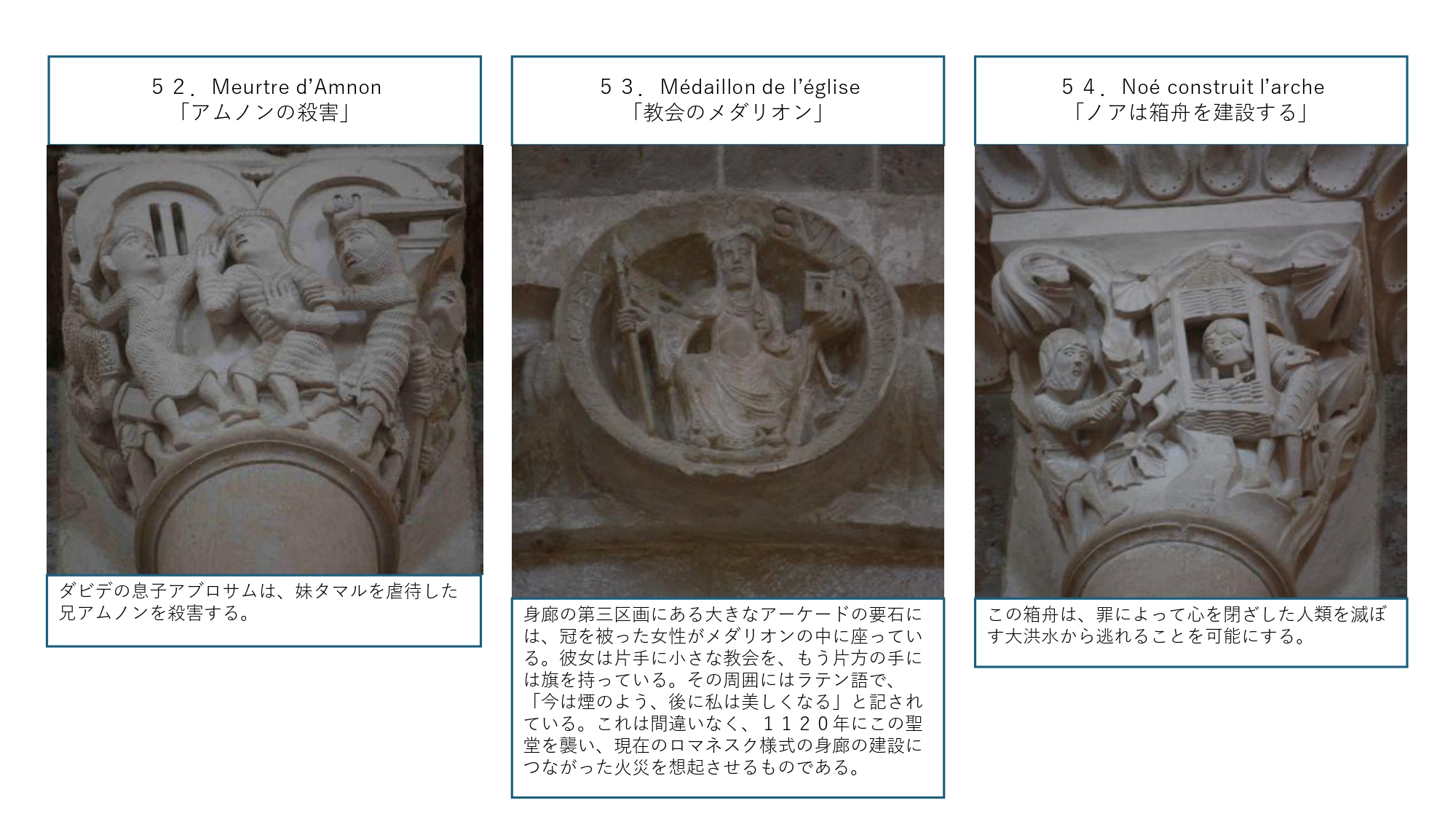

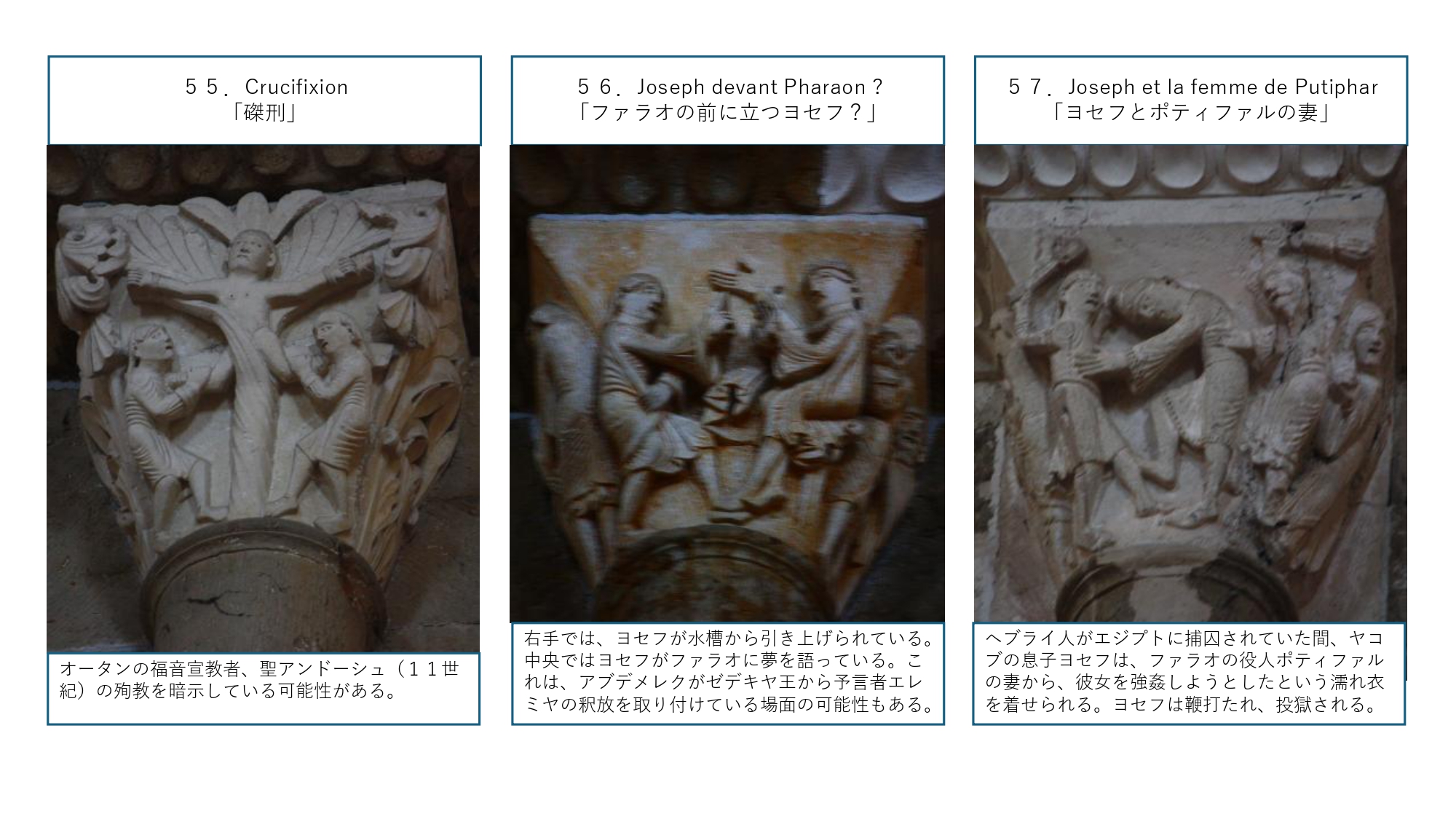

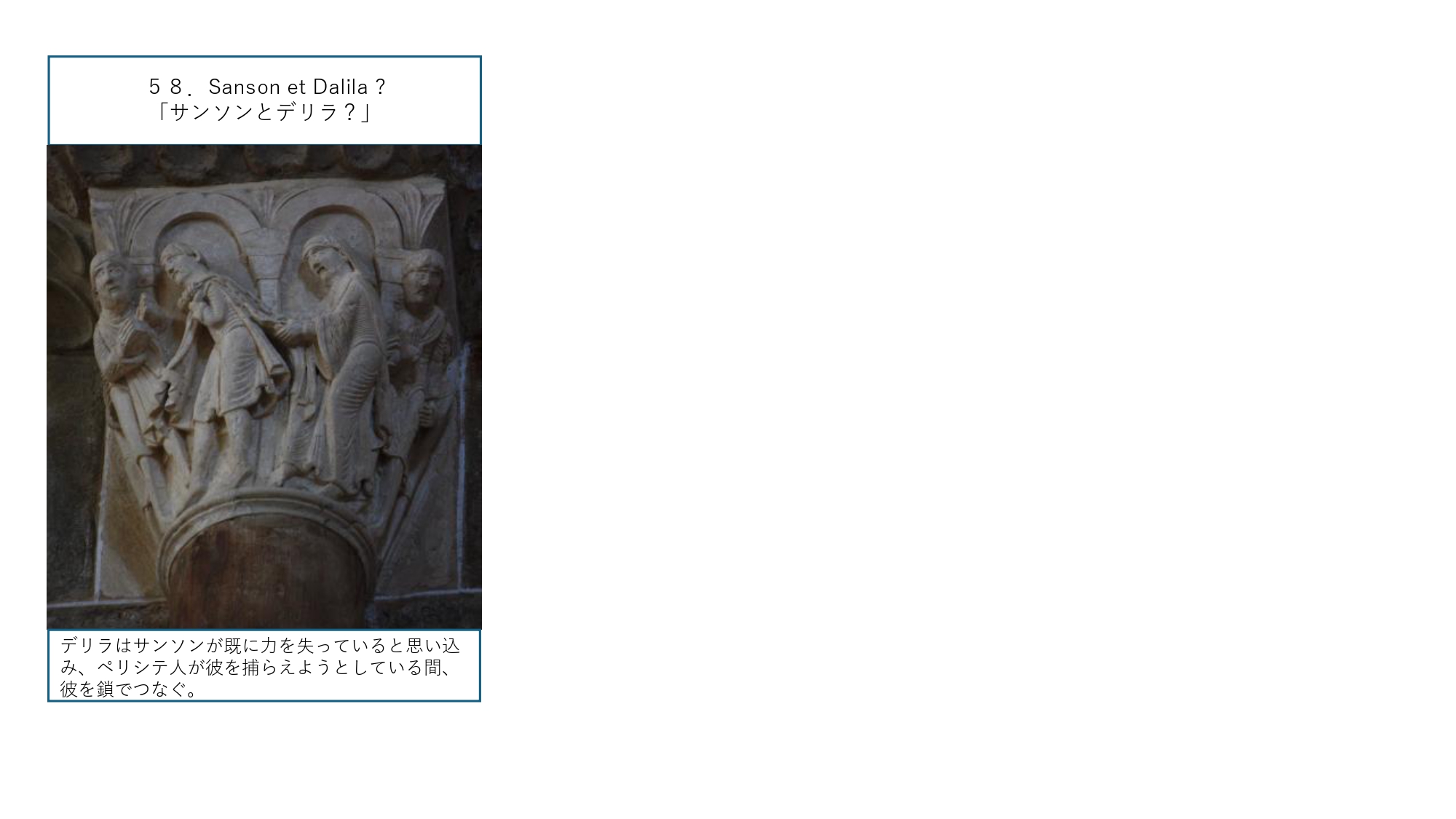

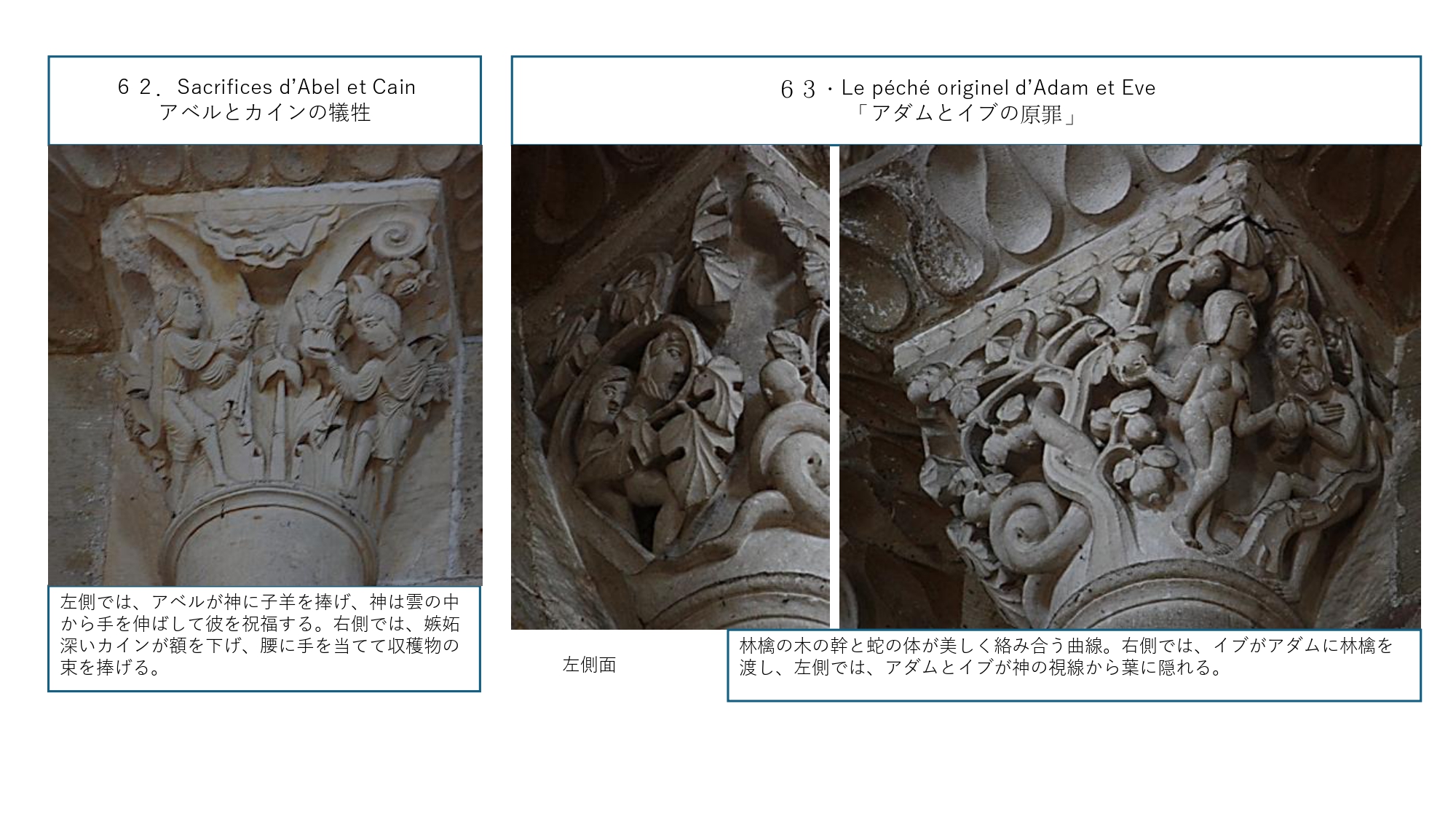

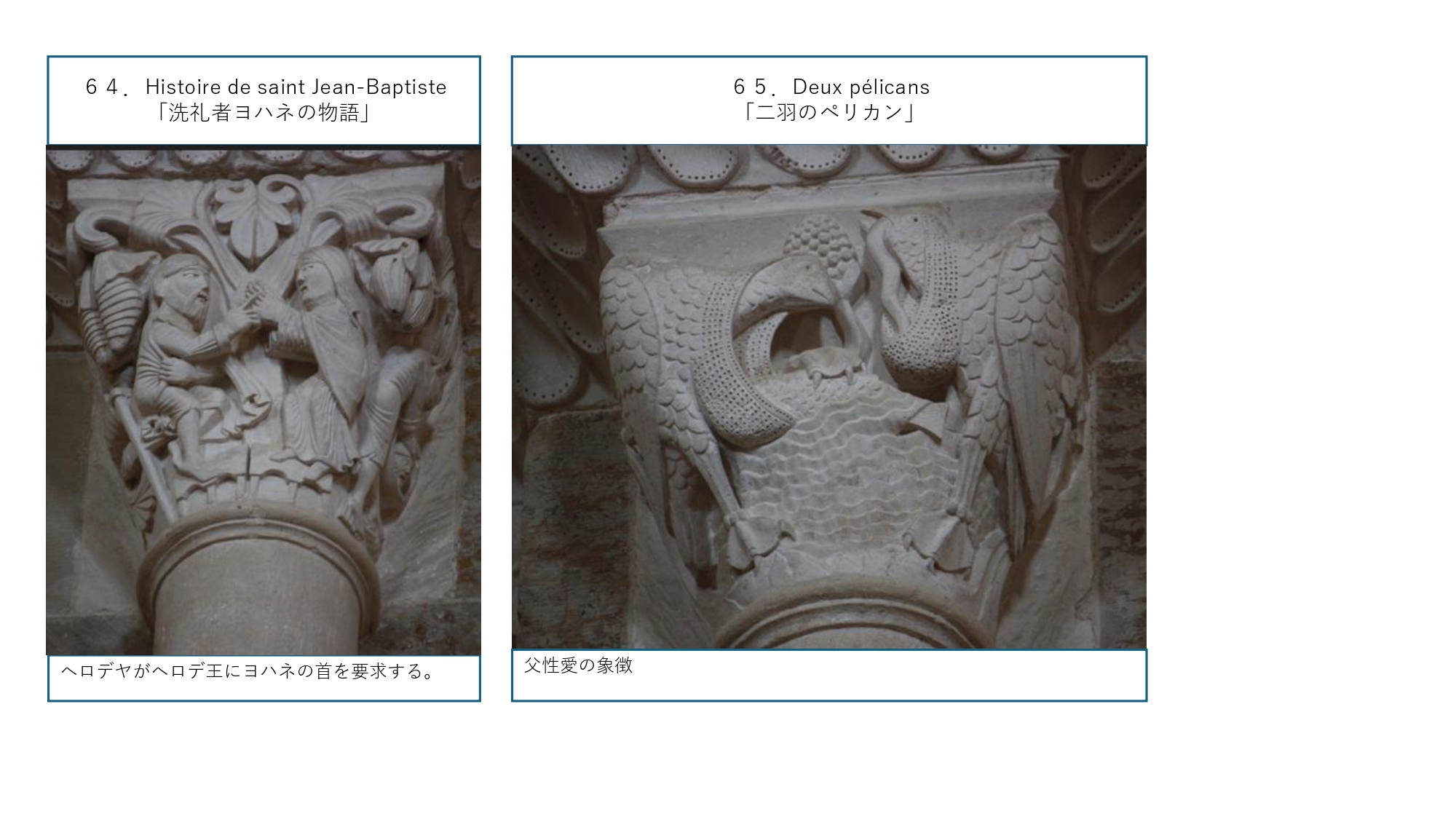

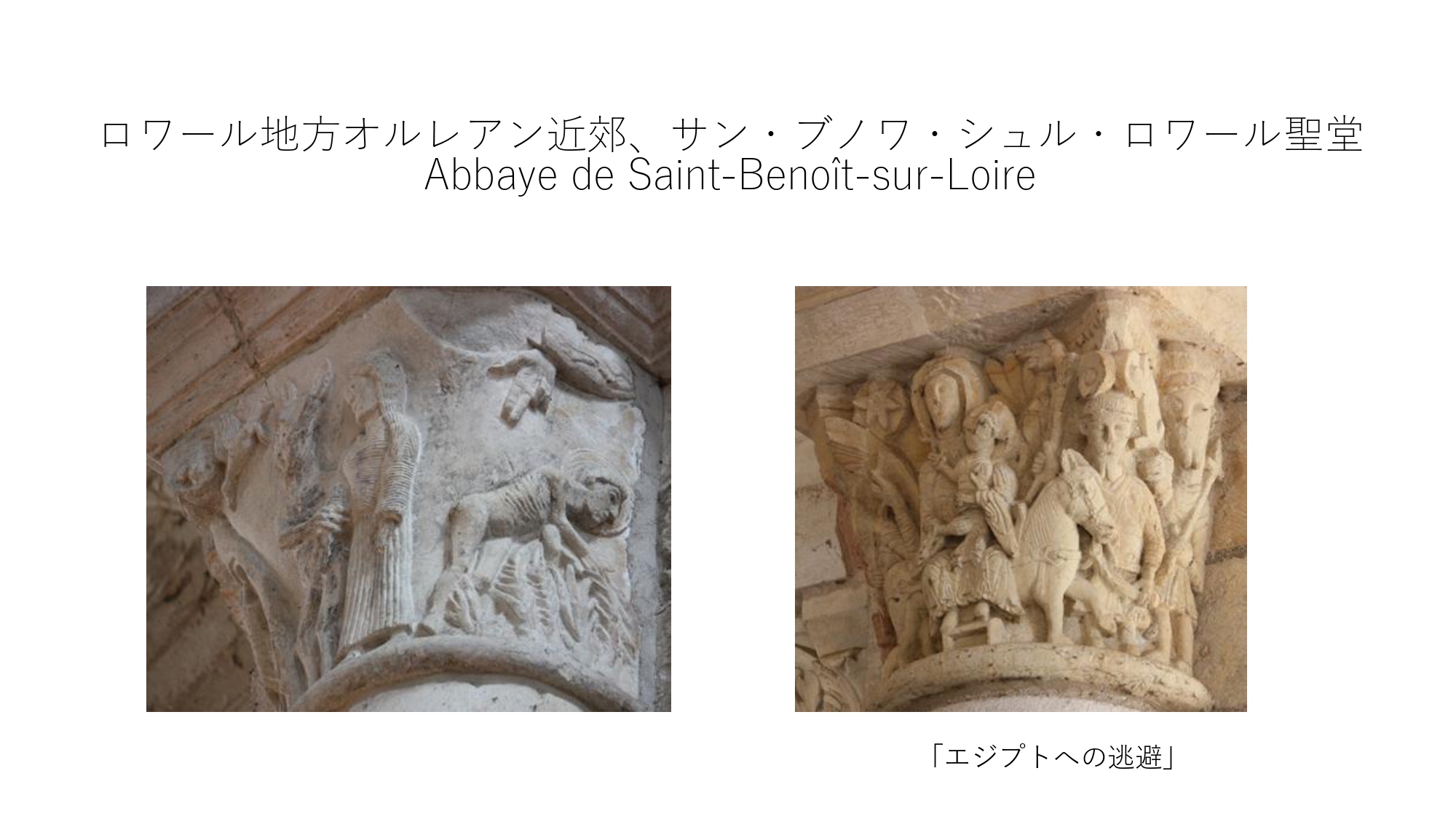

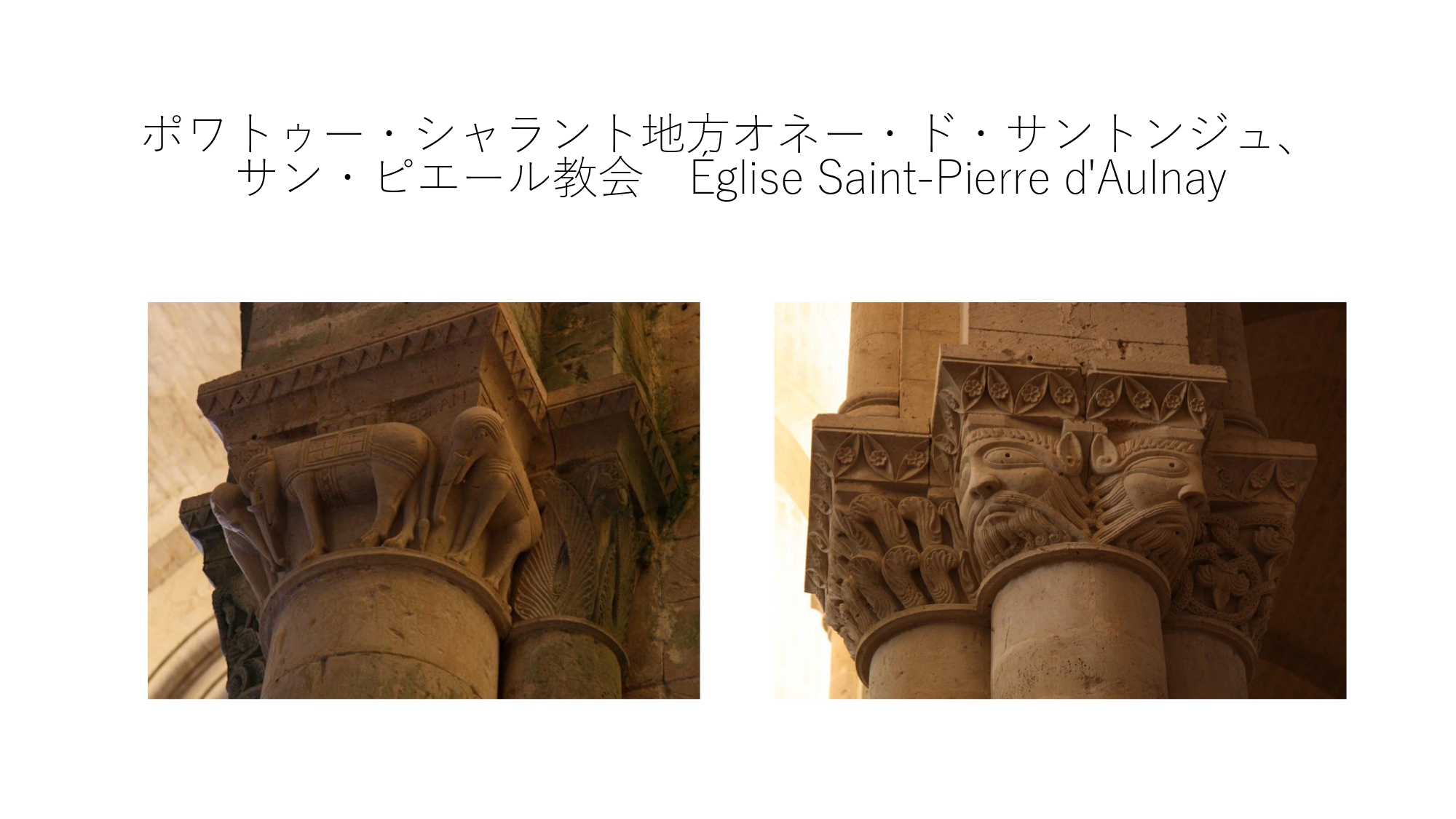

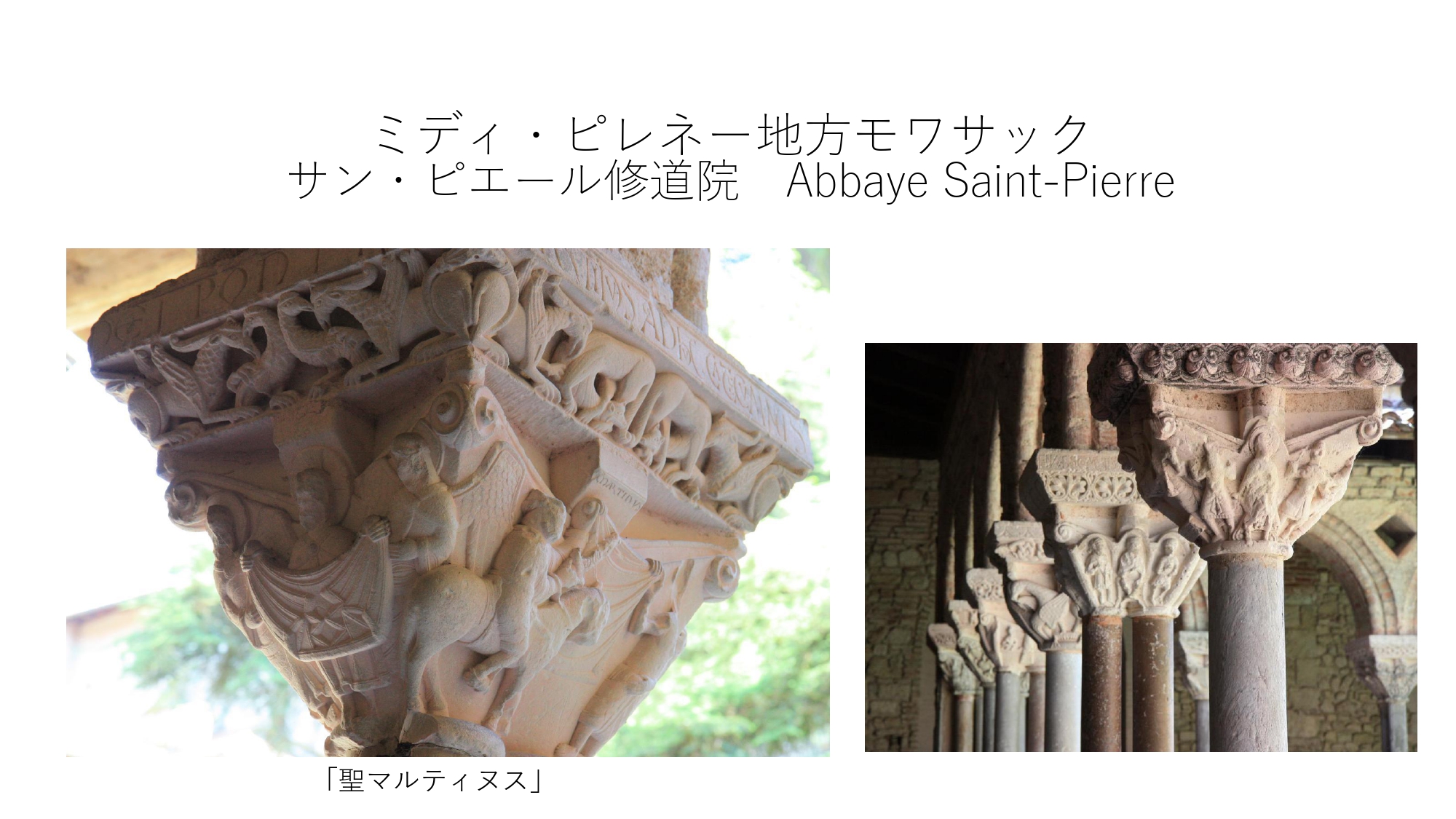

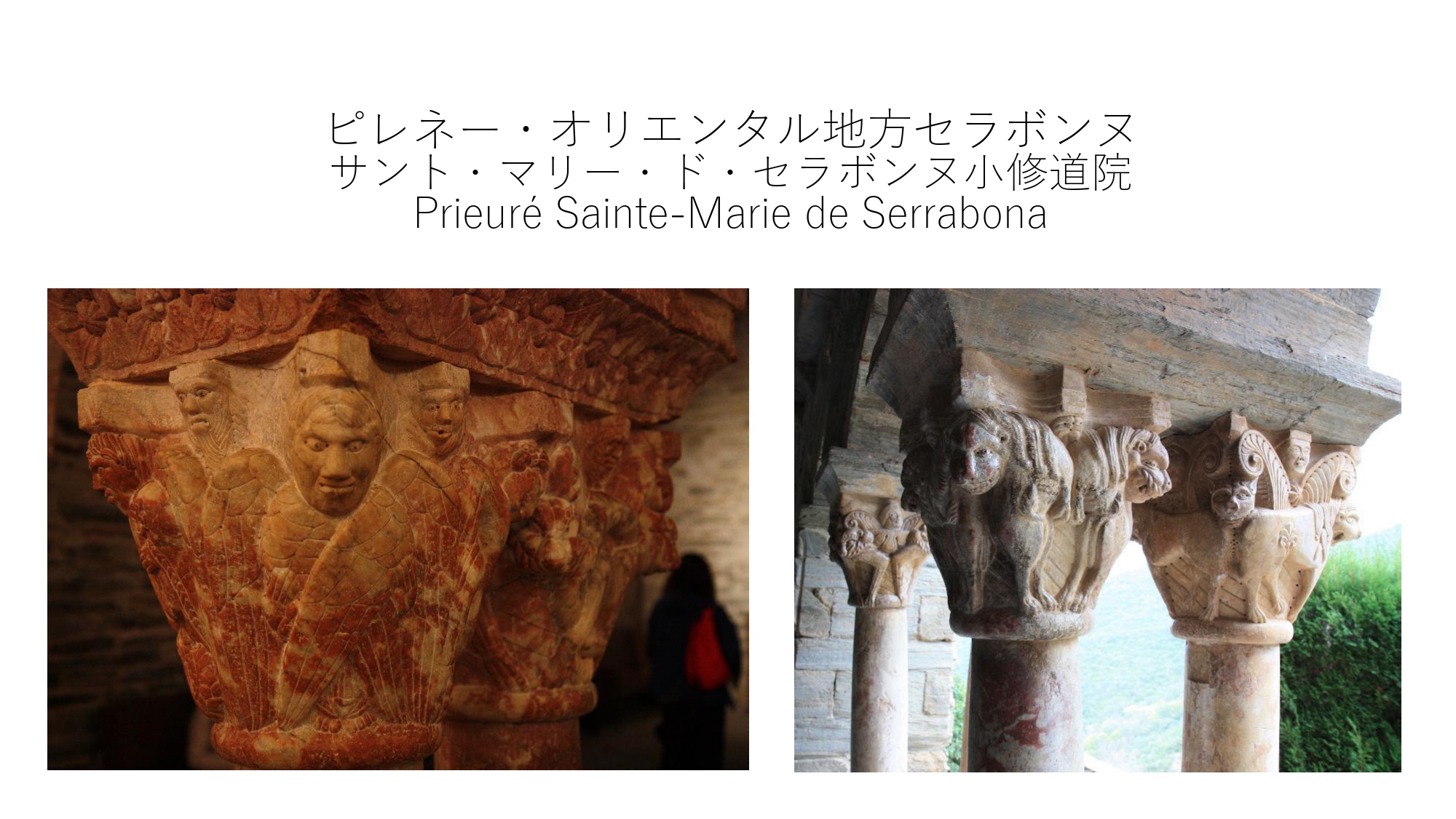

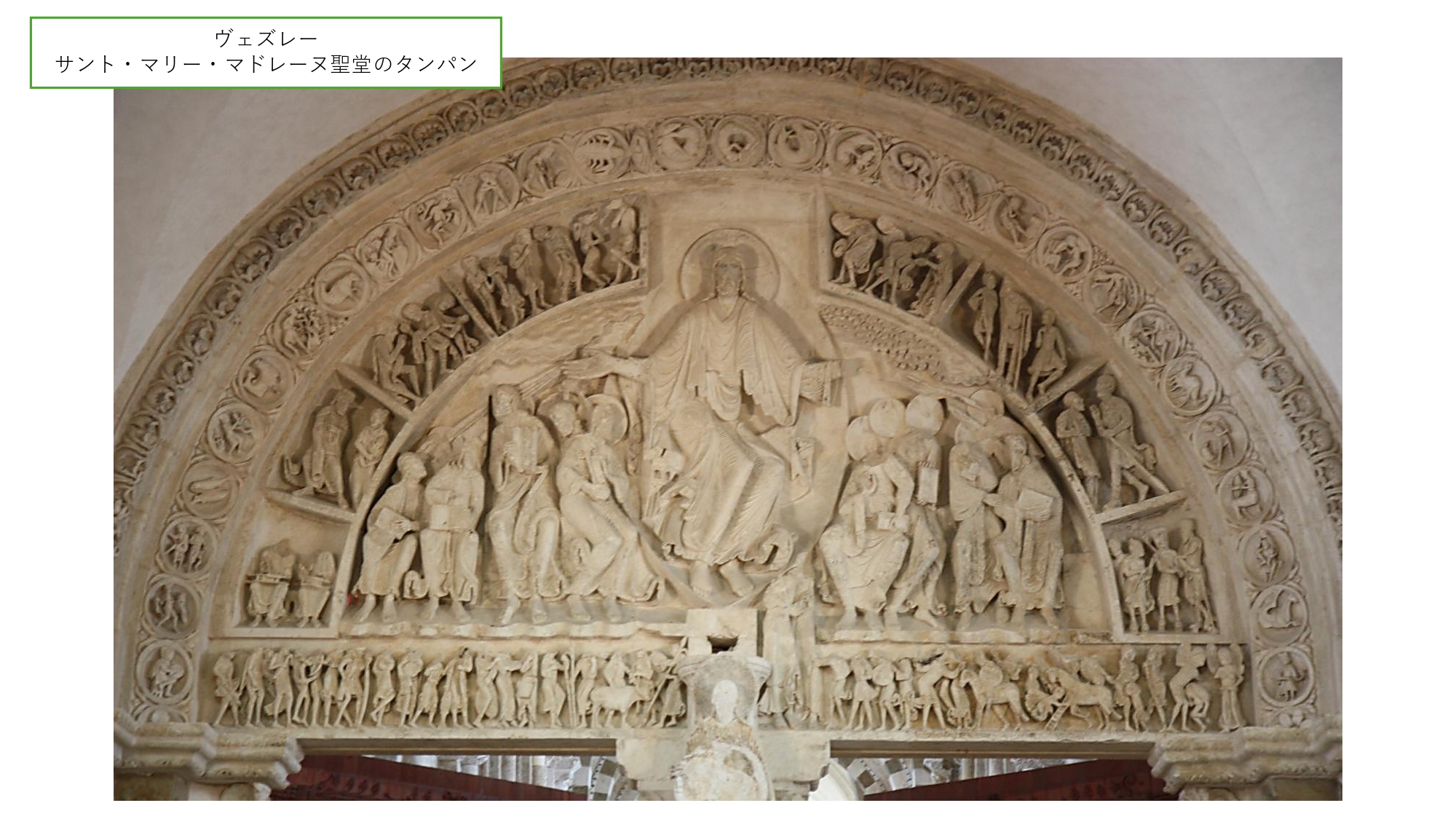

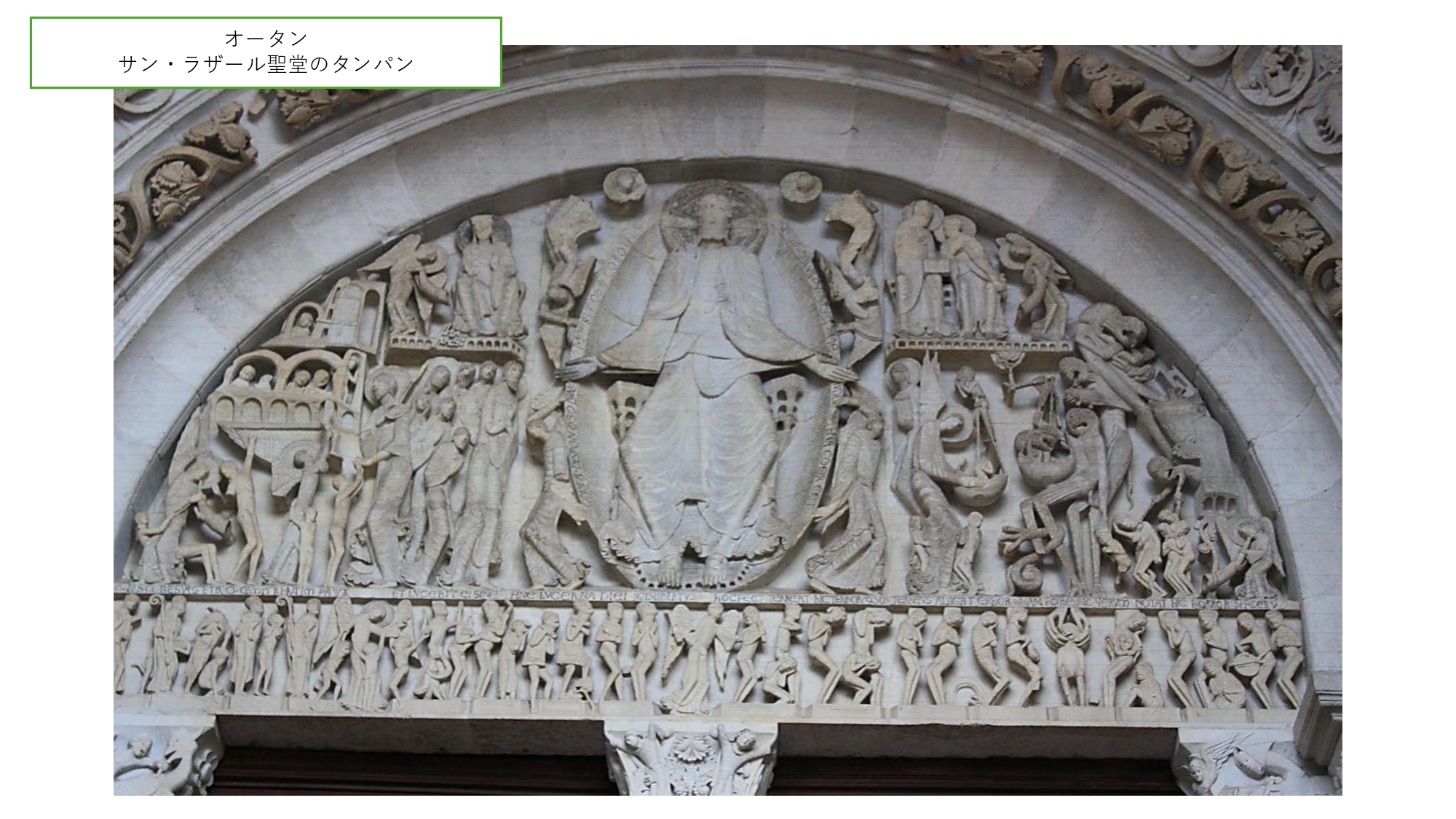

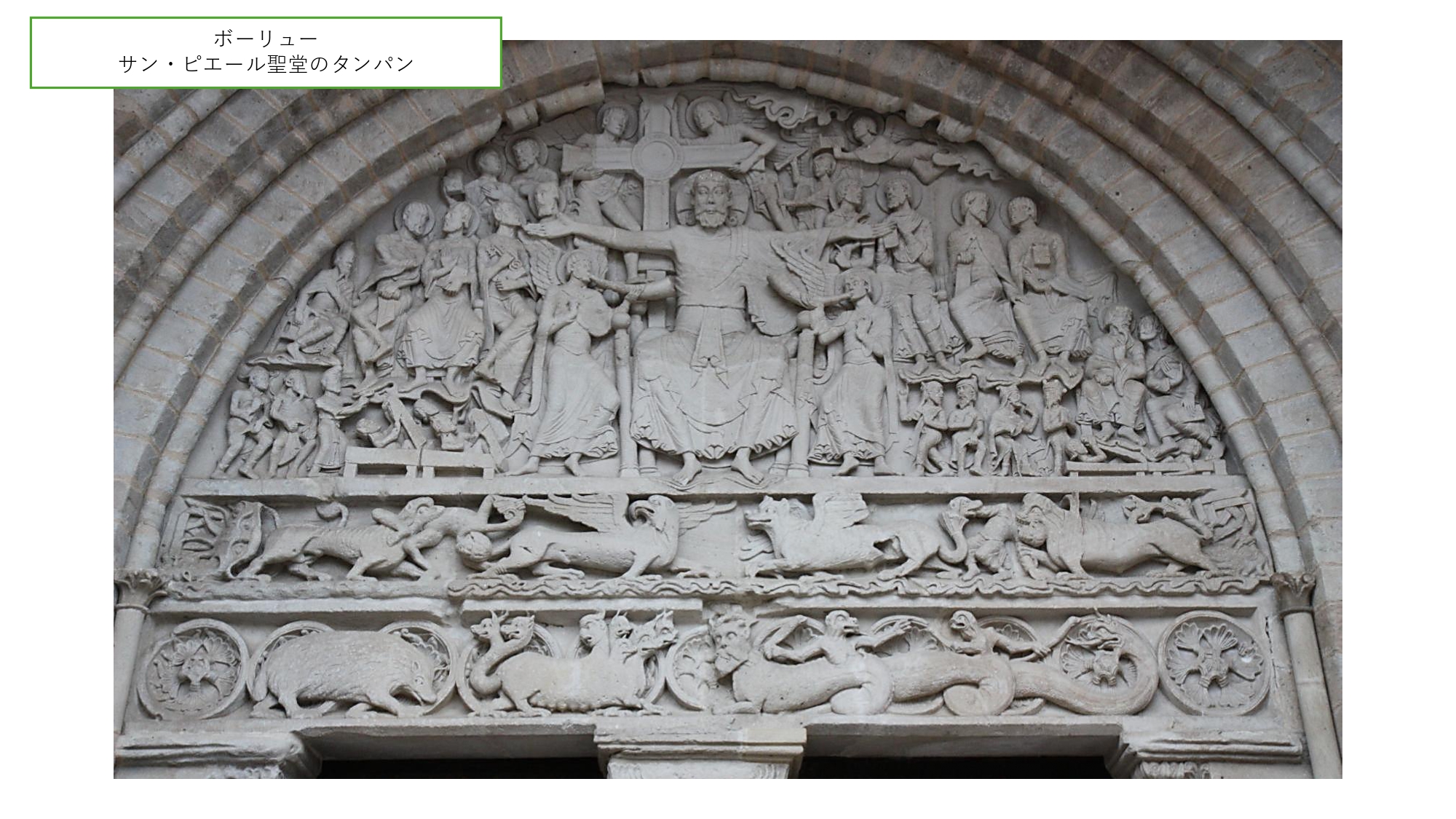

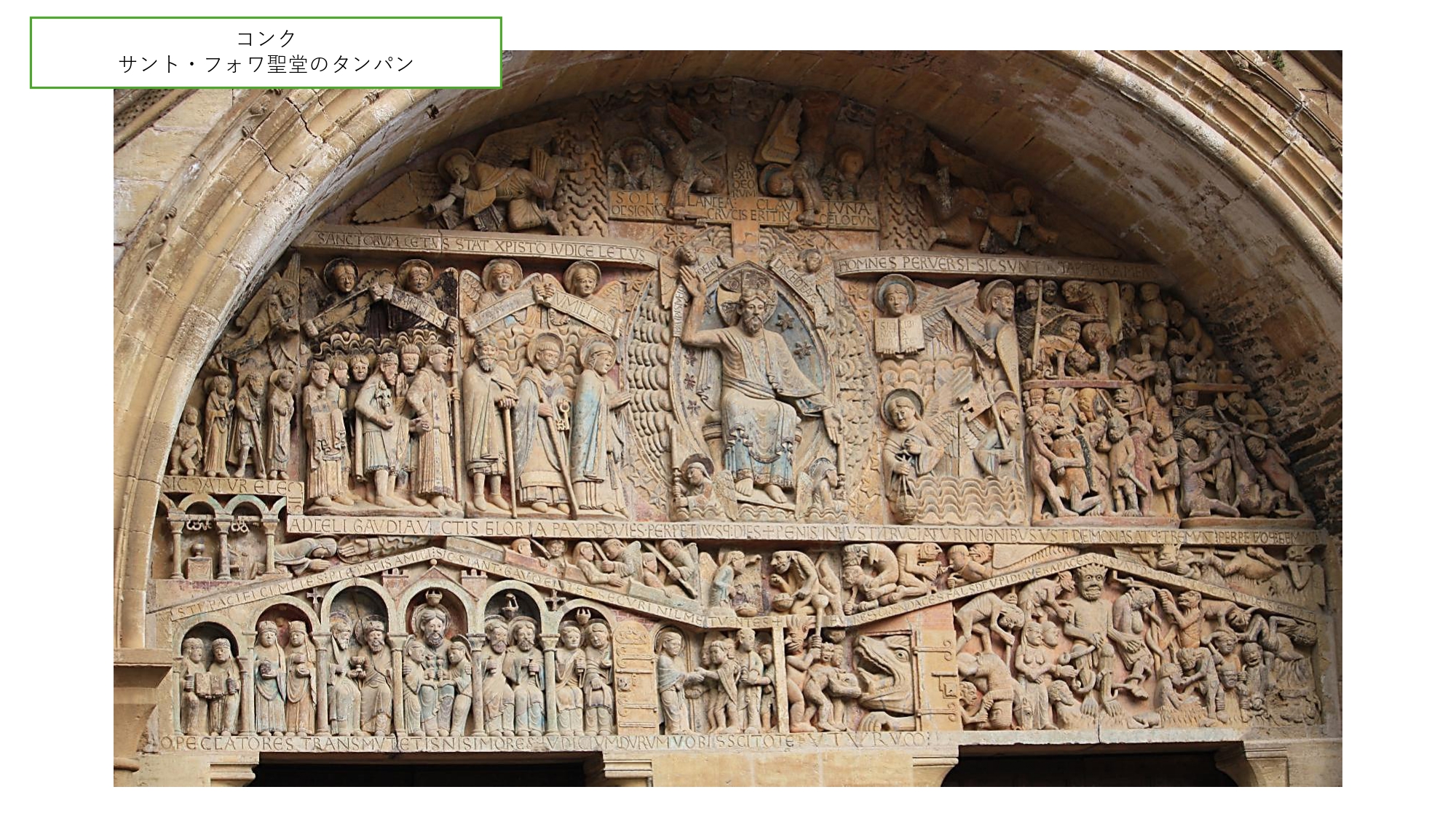

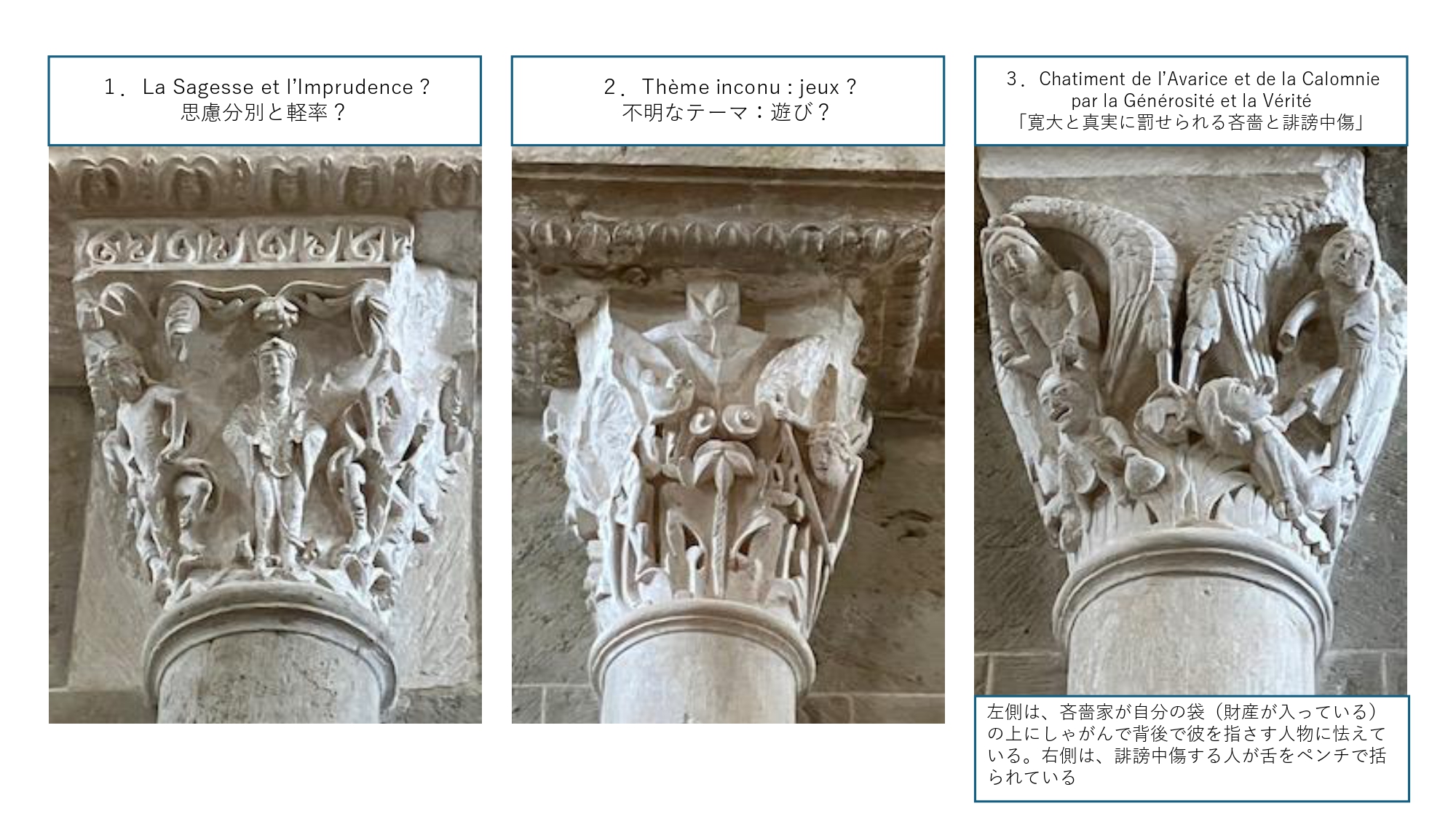

この聖堂の身廊内にある多くの柱頭には、キリスト教の聖人や天使、悪魔など様々なモチーフが柱頭彫刻として象られ、タンパン(扉口上部半円アーチ)の彫刻とともにロマネスク美術の傑作として名高い。(資料②③④⑥)

12世紀、無名の石工達はこれらの独特なモチーフで何を表現しようとしたのか、そして人々はそこに何を見出すのか、不思議な魅力を放つ柱頭彫刻の意義を掘り下げてみたい。

2.基本データと歴史的背景

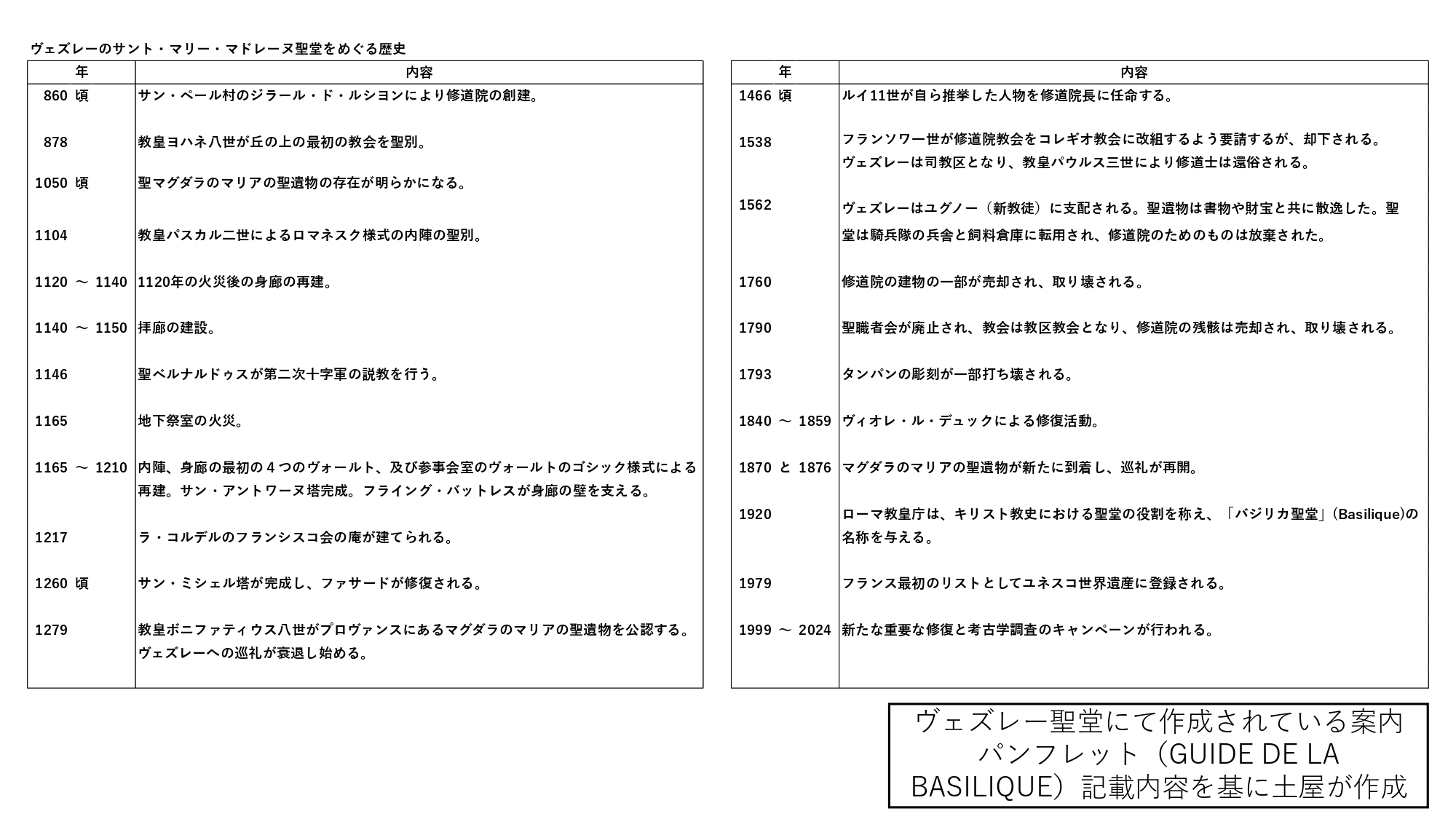

ヴェズレーの聖堂は、9世紀の建設後には11世紀から12世紀にかけて内陣や翼廊の拡張工事、さらに1120年の火災後に大規模な再建修復工事が行われた。12世紀はロマネスク様式からゴシック様式へ移り変わる時代に当たり、様式の変遷がアーチの形などに見られる貴重な文化遺産である。

堂内の身廊と側廊及び拝廊にある90個以上の柱頭彫刻は、そのほとんどが1120年から1140年の間に製作されたものであり、旧約聖書と新約聖書の物語、天使や悪魔、そして奇怪な怪物やギリシャ神話の登場人物などが歪んだ身体や素朴な表情で彫られ、神秘的であると同時にユーモラスな雰囲気も感じられる。

一般に柱頭彫刻といえば、中世前期まではコリント式のような古代ギリシャ・ローマの伝統を受け継ぐ植物文様による装飾柱頭が多く、その後ロマネスクの時代には聖書や聖人の逸話を表す物語柱頭が主流となった。識字率が低いこの時代、柱頭彫刻が修道士や一般信徒への道徳教育に用いられたと考えられている。聖堂自体が「石の聖書」とも言われる所以である。

3.特徴と評価

ロマネスク期の彫刻の特徴として、フランスの美術史家アンリ・フォシヨン(Henri Focillon、1881―1943)は、象られる人や動物の姿・構図が柱頭の逆台形部分や扉口上部の半円アーチなど建築部材の形に依存するため、不自然で窮屈な姿態になる、いわゆる「枠組みの法則」が働いているとしている。(註1)

しかしその制約にもかかわらず、ヴェズレーの柱頭彫刻は親しみ易さと神秘的な美しさが同居し、力強いエネルギーで物語を活き活きと語る様は驚くばかりであり、ロマネスク彫刻の魅力を凝集している。

例として、以下の柱頭彫刻についてその特徴を挙げる。

①「アダムとイブ」(堂内北側高い位置)

旧約聖書(創世記)のこの物語は数多くの絵画や彫刻に描かれている。右側では、イブがアダムに林檎を渡し、左側では、アダムとイブが神の視線を避けて葉に隠れている。特に樹の曲線とそこに巻き付く蛇の曲線が呼応し、装飾的な美しさを際立たせている。(資料④)

②「神秘の臼」(堂内南側低い位置)

この聖堂で最も有名な柱頭彫刻である。左側ではモーゼが臼に穀物を注ぎ、右側では聖パウロが臼によって挽かれた粉を注意深く集めている。これは、旧約聖書という古い殻を、キリストを象徴する臼を通して、新約聖書という新しく消化しやすい食物(言葉)を取り出すことを暗示している。二人の装飾的な衣紋が美しく、深い彫りでボリュームを感じさせる身体は、柱頭の逆台形に添って自然に配置され、バランスが取れている。(資料③)

この聖堂を訪れる人々にとって、柱頭の高みから彼らを見下ろす聖人や悪魔、そして異形の怪物たちが、キリスト教の倫理に沿って生きる意義や、道を外れた者の末路について訴えかける姿は、他に及ぶもののない説得力とともに心に響いたであろう。

4.他の聖堂の彫刻との比較

中世のブルゴーニュ地方には、クリュニー修道院という絶大な指導力と巨大な聖堂を誇るキリスト教の一大拠点があった。

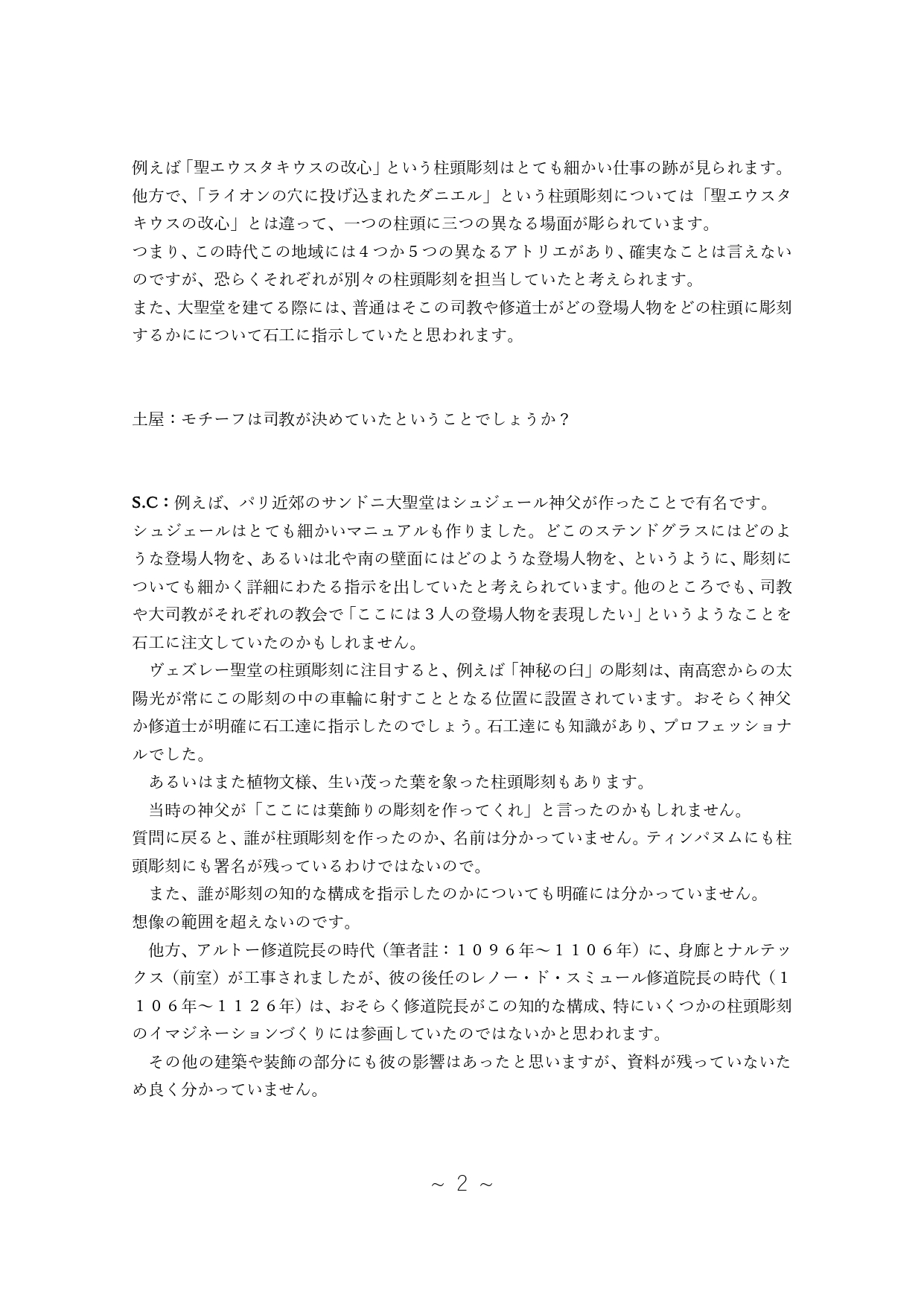

今回インタビューに応じてくれたヴェズレー在住の研究者パトリス・ミルロン氏(Patrice MILLERON、ヴェズレー聖堂説明パンフレットの著者)(資料⑧)によれば、同時代にブルゴーニュ地方には五つ程度の石工のグループが存在し、お互い交流を持ちながらヴェズレー聖堂やクリュニー修道院、さらに同じブルゴーニュ地方にあるオータン大聖堂など、この地方の聖堂彫刻を同時に請け負っていたと推察される由であった。図像表現としては、登場人物や構図などの大まかなところは修道院長らの指示によるとしても、細部は各石工のアイデアに任されていたようである。ただし同氏は「あまり意味を探し過ぎてもいけない」とも述べており、石工個人の遊び心の存在も示唆していた。

また、文芸評論家でフランス文学者の饗庭孝男(1930―2017)は、著書『ヨーロッパ古寺巡礼』(新潮社、註2)の中で、「このサント・マドレーヌ教会の柱頭彫刻は物語の核心をよくつかみ、具体性においてそれらを啓蒙している点、他の教会よりも優れて明確であり、かつ表現がリアリスティックである点に、ローヌ河を遡って北上してきたローマ文化の表現性とその論理性がよくあらわれていると思わざるを得ない。それはケルト的要素のつよいブルターニュ地方やカタルーニア地方にある、抽象的で神秘的な面ときわだった違いである。」と述べている。

さらに、ルーブル美術館主任学芸員のジャニック・デュラン氏(Jannic DURAND)は著書『美術から見る中世のヨーロッパ』(原書房刊、註3)の中で、「ヴェズレーのタンパンと柱頭では、衣のひだの描き方が叙情的になり、オータンのサン・ラザールのタンパンとポーチでは、彫刻家のギスレベルトゥスが、極端と言ってよいほど身体を引き伸ばして描いた。」と述べている。

このように、他の聖堂に比してヴェズレーの柱頭彫刻群はロマネスク彫刻の特徴を十分に表しつつ、比較的バランスの取れた姿で説得力をもって物語を語る点で優れている。

5.今後の展望について

およそ多くの芸術的図像には写本など典拠となるものや、先例からの影響が見られることが多いが、ロマネスク彫刻の図像表現の由来は必ずしもすべて判明しているわけではなく、未だ多くの謎が残されている。

ロマネスク彫刻の豊かな遺産について、フランス政府により専門の研究所を立ち上げるべきと考える。そうしてこの分野の調査研究の成果を公表し、人々が生きるよすがとしてきたものを再認識することは極めて重要なことである。

また、例えば日本においてVRシステムを開発し、実際に聖堂内で柱頭彫刻や建築そのものを歩いて見ているような疑似体験を提供できる場を作ることも一案であろう。欧州の文化の源泉を肌感覚で理解することは大変重要と考える。

6.まとめ

ヴェズレーの聖堂とその柱頭彫刻の重要性とは何だろうか。

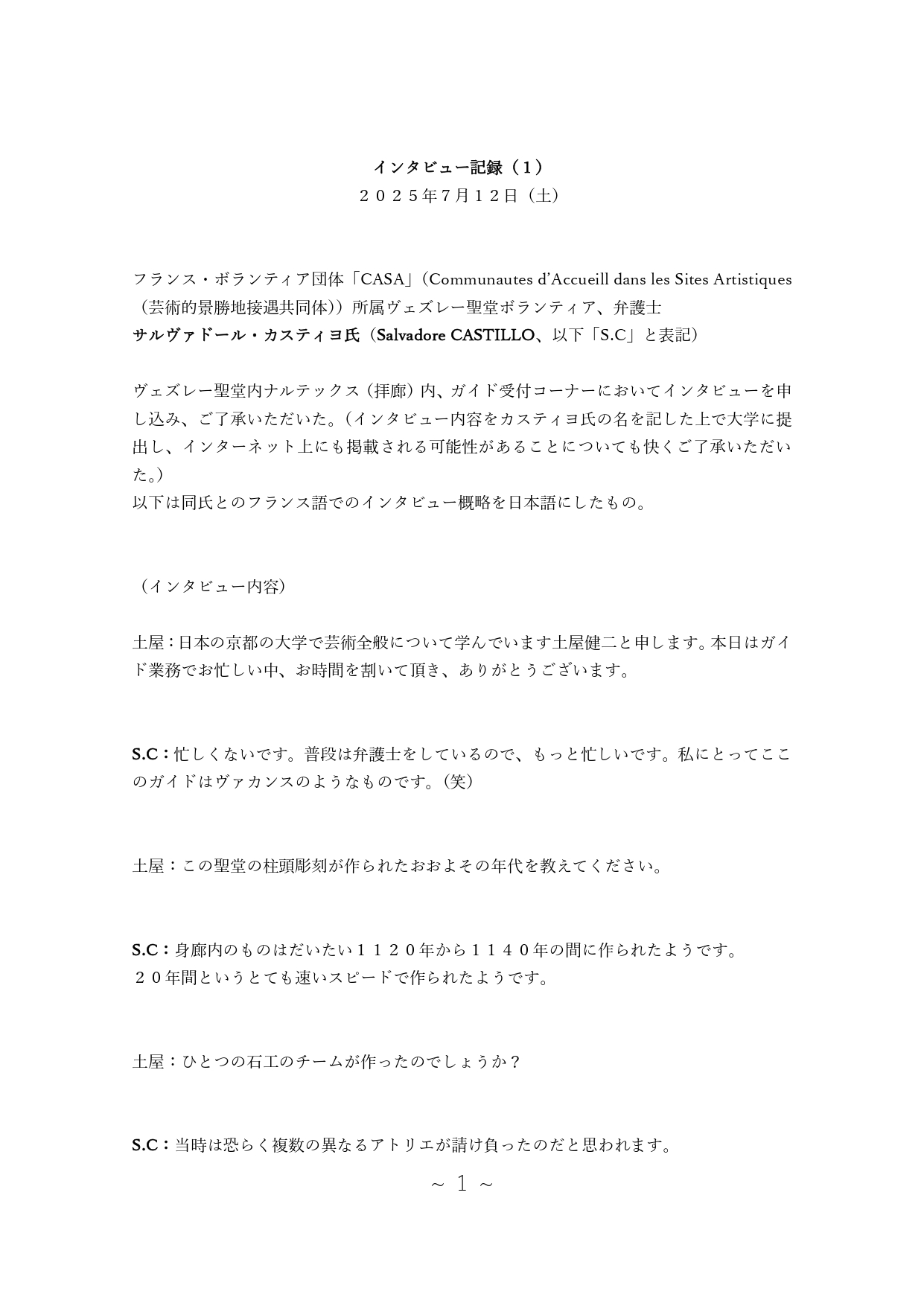

同じ質問を、今回インタビューに応じてくれたもう一人の研究家で弁護士のサルヴァドール・カスティヨ氏(Salvadore CASTILLO)に聞いたところ、少し考えてこう答えてくれた。「ヴェズレーの聖堂と彫刻の重要な意義、それは『赦し』です。」

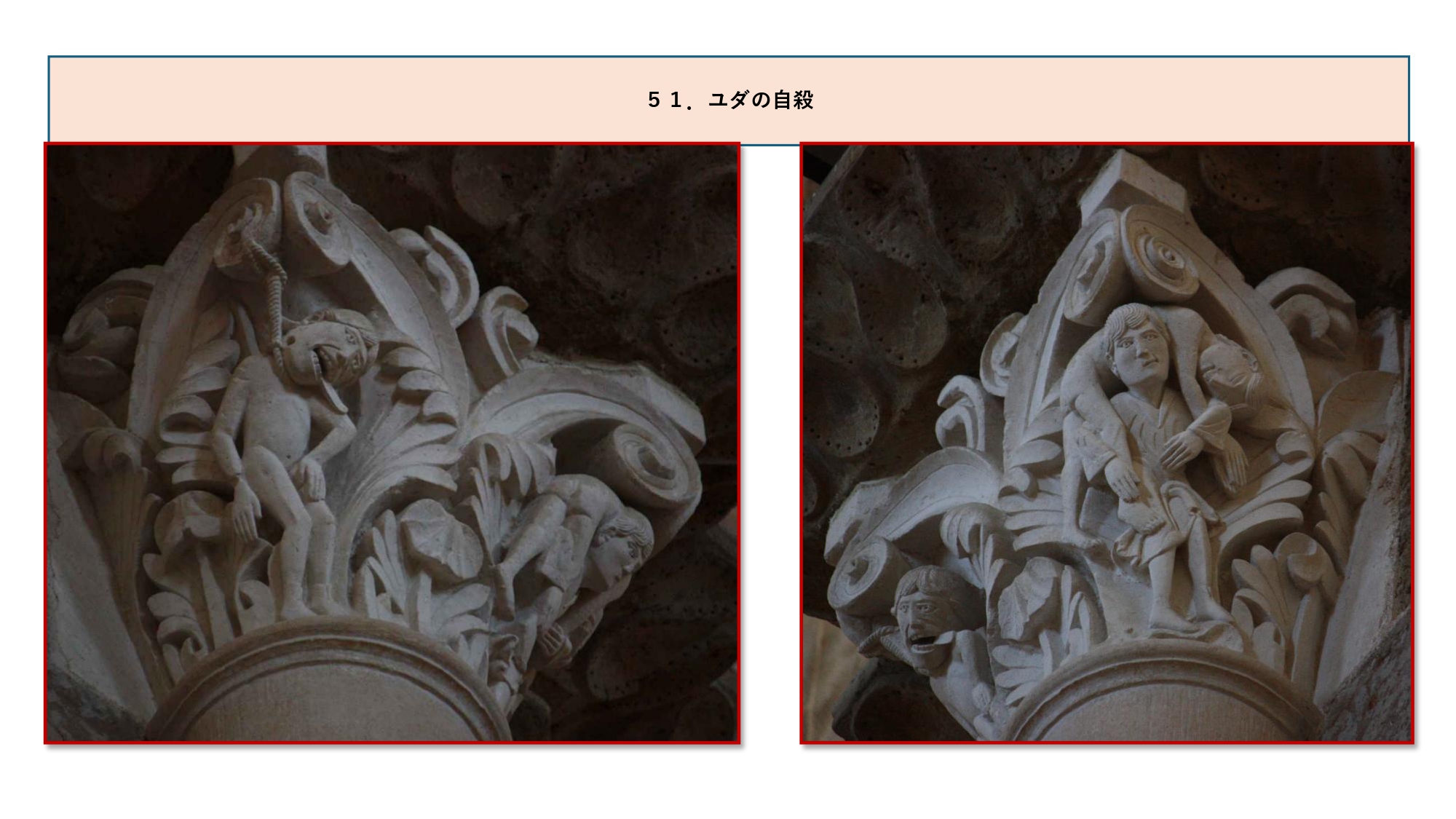

彼の勧めにより、あらためて身廊南側の高い位置にある柱頭彫刻の一つ「ユダの死」を見つめてみる。(資料④)

いうまでもなくユダは弟子でありながら金銭のためにキリストを裏切った者であり、ダ・ヴィンチの『最後の晩餐』をはじめとして数々の絵画・彫刻に悪者として登場し、裏切りの場面やその後の首吊りの場面が表されることが多い。

この聖堂でも首を吊る場面の彫刻がリアルに象られているが、他で見られる構図と異なるのは、その右側にユダの遺体をかついで運ぶ「善き羊飼い」(=キリスト)の姿が彫られていることである。裏切られて十字架上で刑死したキリストが、あたかも群れからはぐれて迷った羊を連れ帰る羊飼いのように(事実同じ形で羊を担ぐ羊飼いの図像も絵画や彫刻で存在する)(註4)、裏切ったユダの遺体を担いで運ぶ姿、その深く優しい表情にこそ、この柱頭彫刻群の本質と存在意義が顕れていると思われる。すなわち、どのような人であろうとも、心から悔いている人、道に迷って生き方を改めたいと望む人は無条件に受け容れ、「赦し」を与える姿をそこに見出すことが出来る。

他の聖堂と異なり、最後の審判のように誰かを「裁く」ためではなく、「赦す」ためにこそこの聖堂はあり、柱頭彫刻がその重要性を暗示していると感じられる。

各地で国民同士の醜い分断が見られ、民族や国家間の戦争が続く現在、ヴェズレー聖堂の柱頭彫刻群はその深い意義を静かに語りかけている。その声に耳を傾けるか否かは我々次第である。

参考文献

註1:金沢百枝著『ロマネスク美術革命』新潮社(2016年)の第三章「語り出す柱頭」においてアンリ・フォシヨンの「枠組みの法則」について解説されている。

註2:饗庭孝男著『ヨーロッパ古寺巡礼』新潮社(1995年)の第四章「ブルゴーニュ地方」137ページ。

註3:ジャニック・デュラン著『ラルース ビジュアル版 美術から見る中世のヨーロッパ』原書房(2005年)83ページ。

註4:越宏一著『ヨーロッパ美術史講義 中世彫刻の世界』岩波新書(2009年)14ページに3世紀末及び4世紀の2点の「善き羊飼い」の彫刻図像が紹介されている。

参考文献

金沢百枝著『ロマネスク美術革命』新潮社(2016年)

饗庭孝男著『ヨーロッパ古寺巡礼』新潮社(1995年)

ジャニック・デュラン著『ラルース ビジュアル版 美術から見る中世のヨーロッパ』原書房(2005年)

J.B.Auberger著『GUIDE DE LA BASILIQUE』AURAPRINT-X社(2023年)(フランス語版ヴェズレー聖堂案内パンフレット)

Patrice Milleron著『The Basilica of Saint Mary Magdalen』Premier Chapitre社(2006年)(英語版ヴェズレー聖堂彫刻及び建築案内パンフレット)

辻本敬子・ダーリング益代著『図説 ロマネスクの教会堂』河出書房新社(2003年)

瀧口美香著『キリスト教美術史 東方正教会とカトリックの二大潮流』中央公論新社(2022年)

André BONNERY著『Art Roman』MCM社(2010年)

Aline KINER著『LA CATHEDRALE LIVRE DE PIERRE』PRESSE DE LA RENAISSANCE社(2004年)

Georges Duby・Jean-Luc Daval著『LA SCULPTURE DE L’ANTIQUITE AU MOYEN AGE』TASCHEN社(1991年)