大阪府和泉市発祥、さをり織り ~布を織るのではなく、自分を織る。~

1.はじめに

現代社会では、創造性と多様性がこれまで以上に重視されるようになり、アートやクラフトの分野でも「完成度」より「個性」や「表現の自由」が大切にされる傾向が強まっている。そうした価値観の変化の中で注目を集めているのが、一人ひとりの感性を自由に表現できる「さをり織り」である。

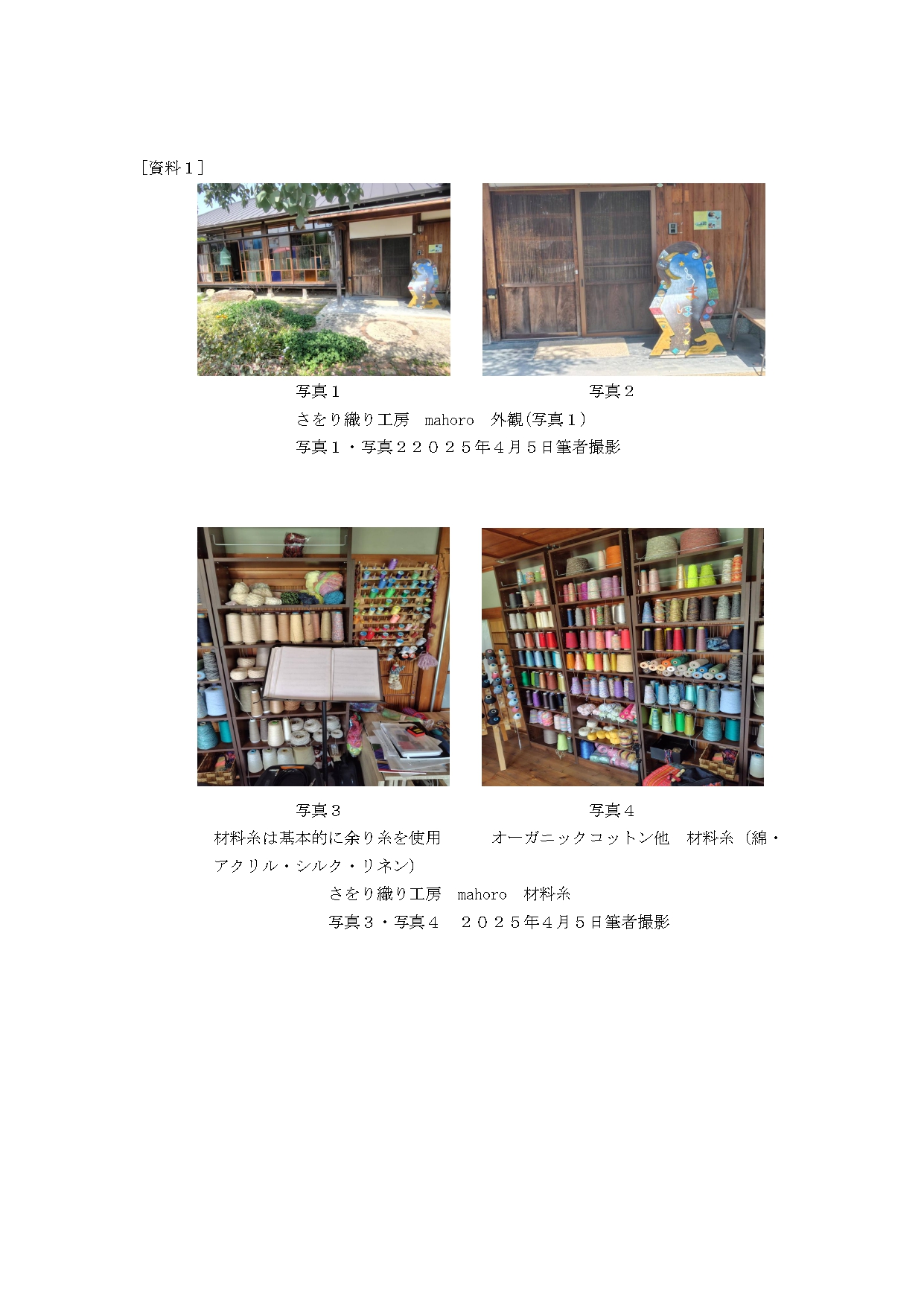

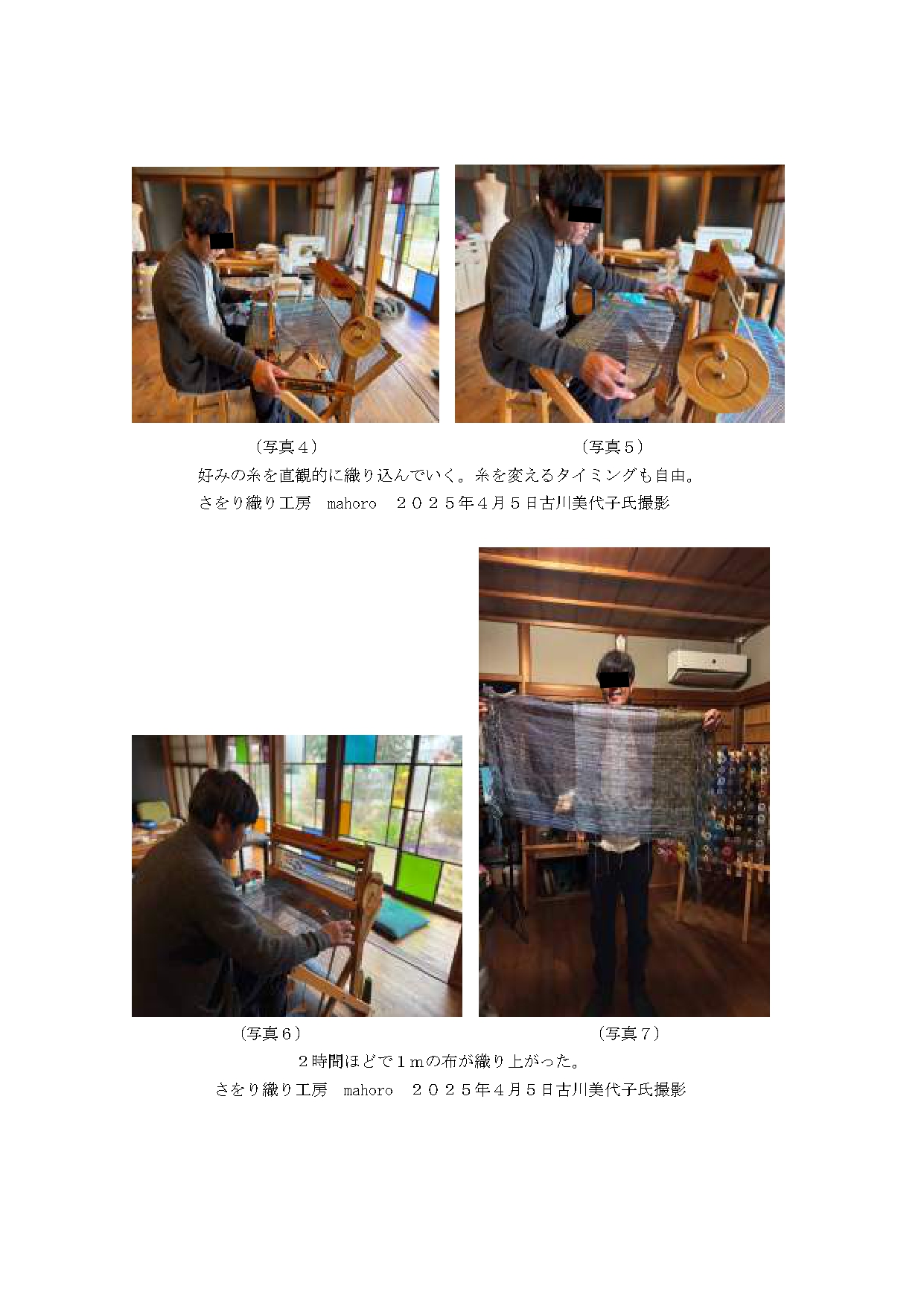

本稿では、大阪府阪南市箱作にある「手織り工房mahoro」を訪ね、さをり織りの現場を取材した経験をもとに、さをり織りの歴史や理念、技術的な特徴、社会的な役割、そして今後の可能性と課題について考察していく。

2.さをり織りの基本データと歴史的背景

「さをり織り(SAORI weaving)」は、1969年に大阪府堺市の織物作家・城みさを氏によって創始された、日本発の革新的な手織りのスタイルである。城氏がこの技法を生み出したのは、40歳を過ぎてから手織りを始めたことに起因する。当時、手織りの世界では均一性や対称性、ミスのない仕上がりが理想とされていたが、城氏は織りの過程で偶然できたタテ糸の抜けを「失敗」とは捉えず、むしろ趣のある模様と感じた。その体験が「さをり織り」の哲学の出発点となった。

「さをり」という名称には、「差異(さ)」を受け入れ、尊重するという理念が込められている。城氏は「人はそれぞれ違っていい」「その人らしさが最も価値あるものだ」と考え、それを織物という形で表現することを目指した。彼女が最初に創作したショールを大阪の呉服店に持ち込んだ際、その斬新で個性的な作品は高く評価され、全て買い取られたという逸話は象徴的である。

3.さをり織りの評価すべき点

さをり織りは、形式や技法にとらわれない「自由な表現の場」として非常に高く評価されている。伝統的な織物では色彩やパターンに厳格なルールがあるが、さをり織りでは織り手が糸の太さや色を自由に選び、感情や瞬間のひらめきをそのまま作品に落とし込むことができる。たとえ途中で糸が抜けても、異素材が混ざっても、それが作品の一部として価値を持つ。この「不完全さの美学」は、完璧さを求める価値観へのアンチテーゼでもある。

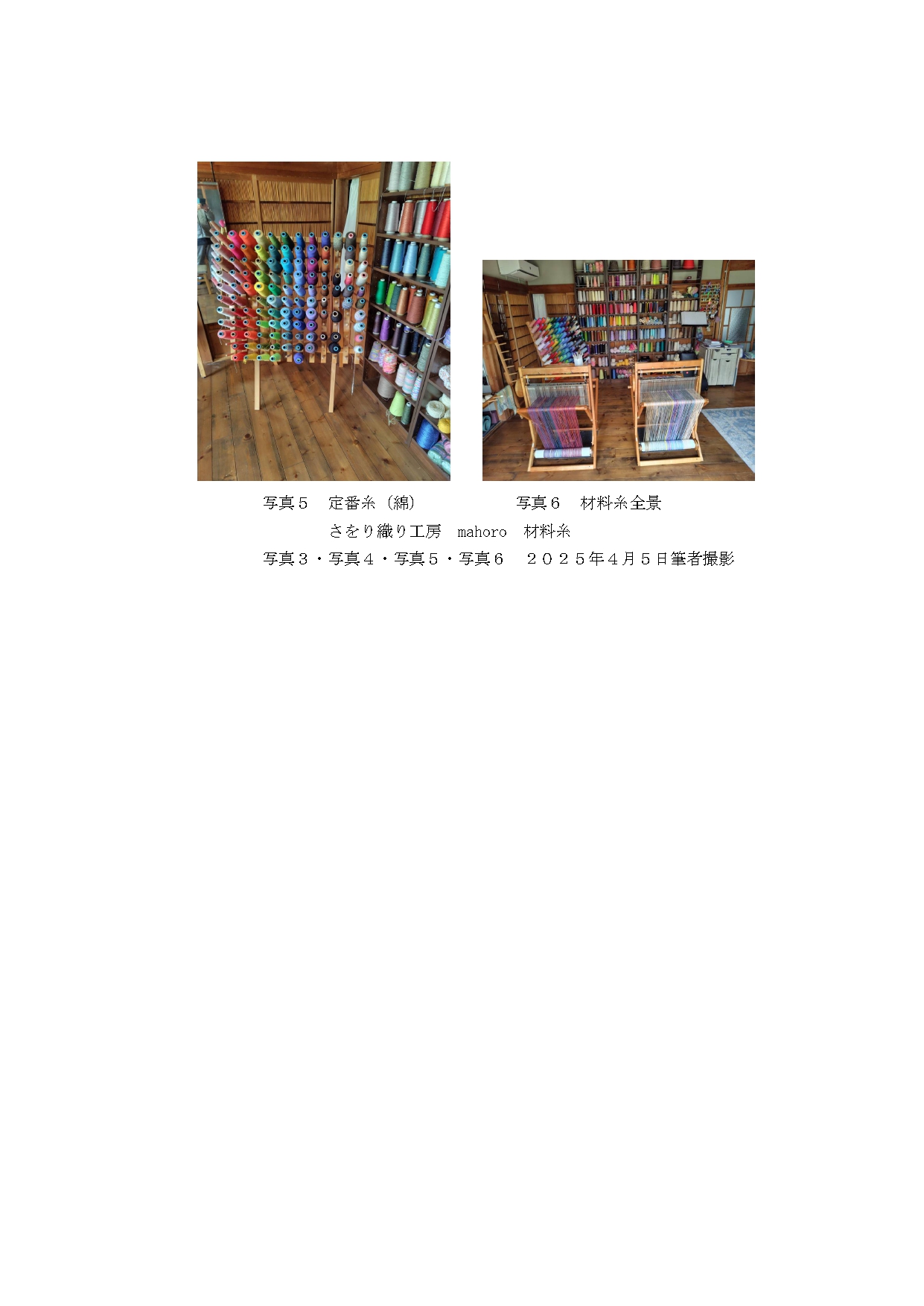

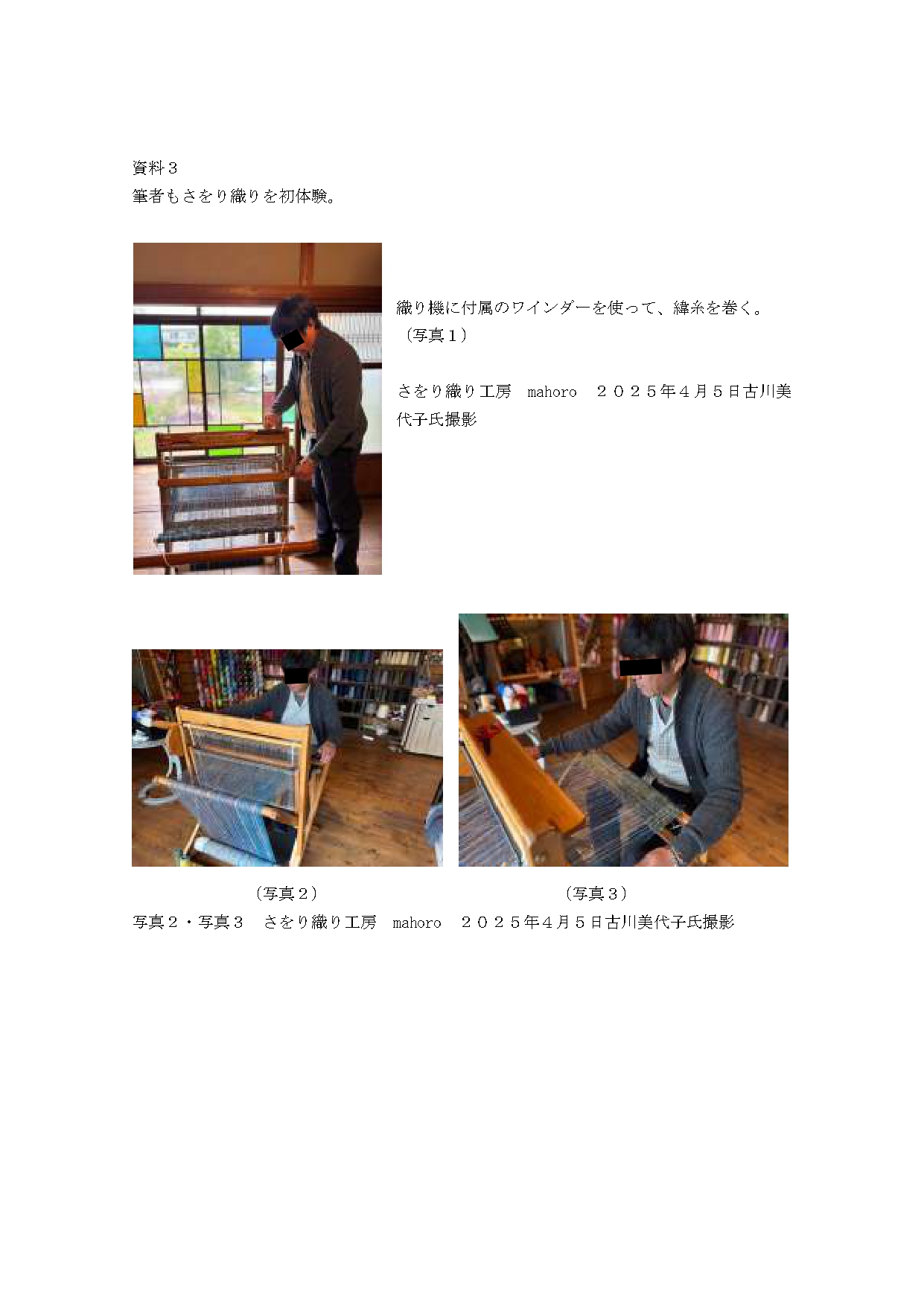

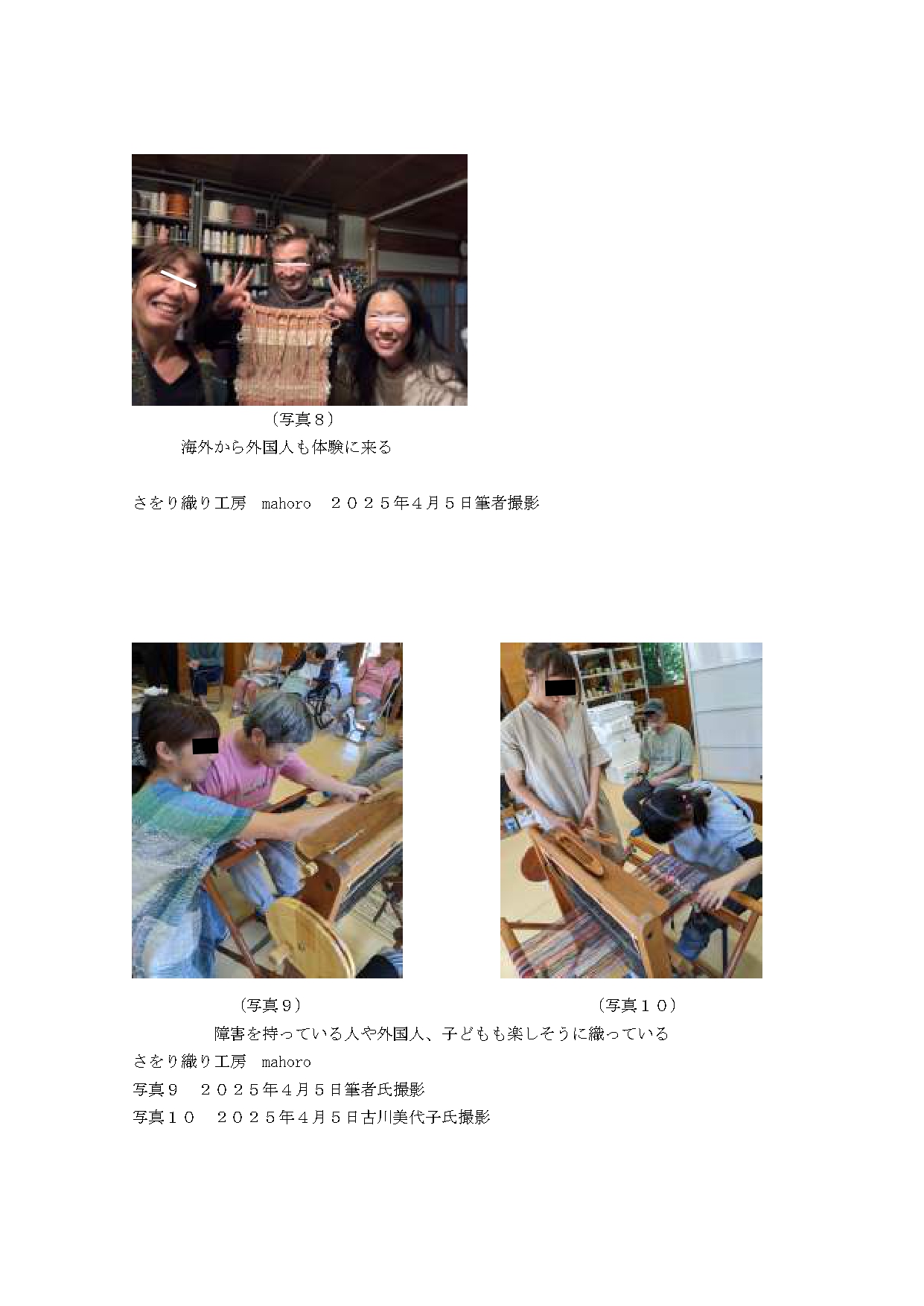

また、さをり織りの大きな特徴は、年齢・性別・障がいの有無を問わず、誰でも参加できるという「開かれた創作環境」にある。実際に、福祉施設や学校、地域コミュニティでの導入が進んでおり、織りを通じて自己表現や社会参加の機会を提供している。言葉では自己表現が難しい人にとっても、織物を通じて「自分の声」を形にできるという点で、芸術的意義と福祉的意義を併せ持っている。(資料1・資料3)

さらに、さをり織りは環境負荷の少ない制作方法としても注目されている。織物制作に際しては廃材や余り糸を積極的に活用し、資源の有効活用を図っている。これは現代の持続可能な社会づくりに合致するものであり、「エコアート」としての可能性も高く評価されている。

4.さをり織りの同様の事例との比較

日本には古くから多くの伝統織物が存在している。西陣織、結城紬、久留米絣などはいずれも精緻で計画的なデザインが特徴であり、長年にわたり技術が継承されてきた。一方で、さをり織りはこれらとは一線を画し、あくまでも「今、この瞬間に生まれる表現」を大切にする点が独特である。

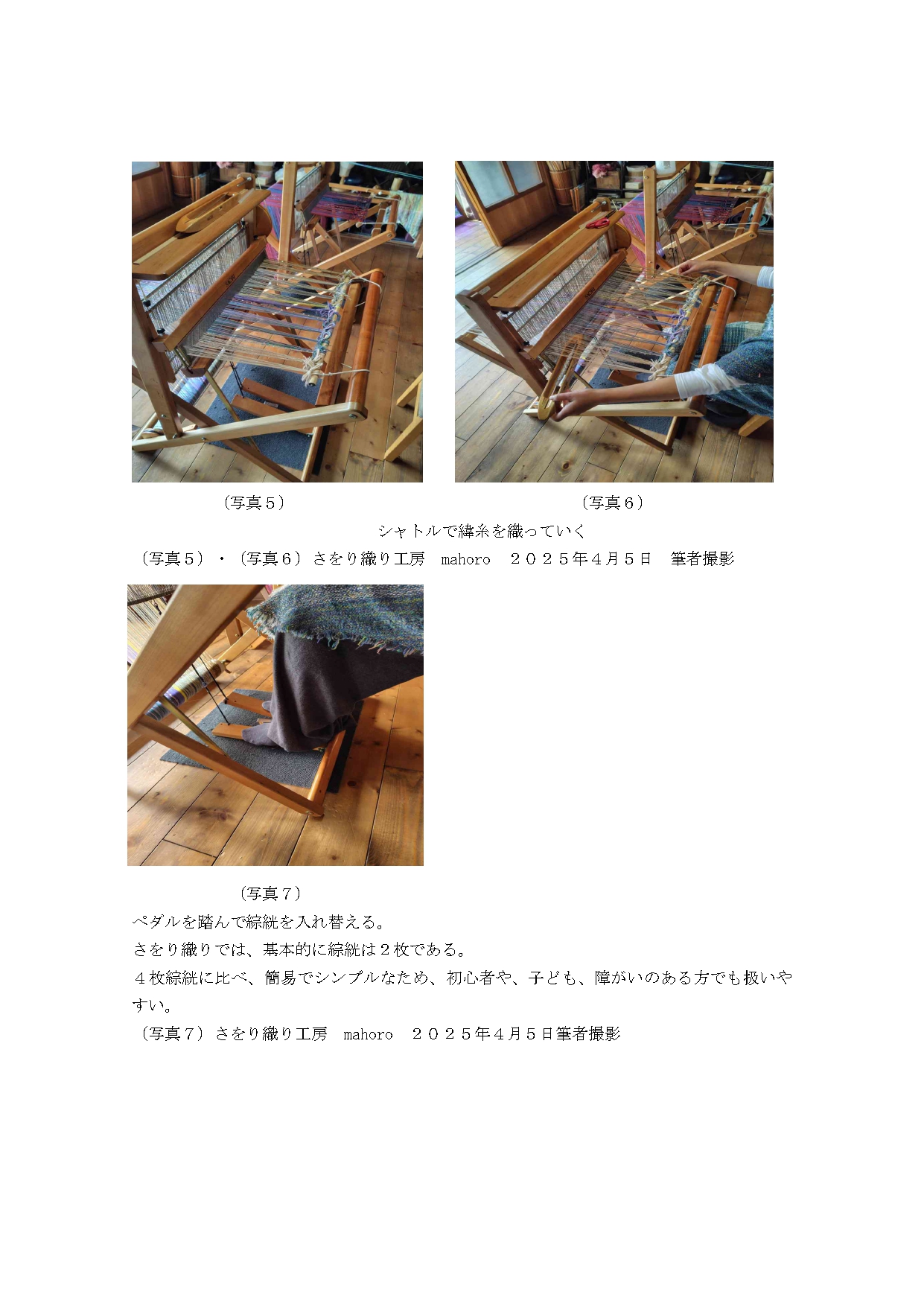

また、技術的な特徴として注目されるのが、さをり織りのために開発された「手織機SAORI」である。これは初心者や子ども、障がいのある人でも容易に操作できるように設計されており、従来の手織機と比べて非常にシンプルで、綜絖2枚・ペダル2つだけで基本的な平織りが可能となっている。また、座ったままでも操作できる構造、シャトル棚やボビンワインダーの設置、折りたたみ式による移動の容易さなど、使いやすさが徹底的に追求されている。

さらに、出荷時にはタテ糸がすでにセットされており、初心者でもすぐに織り始めることができる点も画期的である。日本国内のみならず、海外でもSAORI機の導入が進んでおり、「誰にでも開かれた織りの道具」として高い評価を得ている。(資料2)

5.さをり織りの特筆すべき点

一般的な手織り技法とさをり織りの最大の違いは、「制作のプロセスそのものに意味がある」と考える点にある。通常の織物制作では、最終的な完成形に向けて計画的に作業が進められ、ミスはできるだけ避けられる。しかし、さをり織りでは、制作の途中で起こる変化や「偶然の出会い」こそが作品の核心である。糸が絡んだり、色が意図せず交わったりしても、それを「修正」するのではなく「活かす」姿勢が貫かれている。

この「活かす」姿勢は、日本の伝統工芸である陶芸に見られる「景色(けしき)」という美意識とも通じている。たとえば、茶陶の世界では、釉薬のたれや焦げ、窯の中で偶然に起こる変化が「キズ」や「欠点」ではなく、むしろ作品に唯一無二の味わいと深みを与える「景色」として尊重される。ひび割れや鉄分の滲みといった現象が「自然が作った模様」として鑑賞されるように、さをり織りにおける糸の抜けや不規則な模様も、織り手の個性や偶然が織りなす「風景」として価値を持つ。

このように、「キズを味わいに変える」という発想は、日本文化に深く根ざした美的態度でもある。さをり織りはそれを現代の繊維芸術において実践しており、ある意味で「布の中の景色」を生み出す表現行為といえるだろう。織り手が無意識に生み出したひとつのズレや色の混ざりが、後から見る者にとっては深い感動や共感を呼び起こすことがある。そこには、機械的な均一さでは決して得られない、生命感や物語性が宿っている。

また、この姿勢は、教育的にも非常に意義が大きい。子どもたちにとって、「失敗してもいい」「違っていていい」という体験は、自己肯定感を育てる大きな契機となる。また、さをり織りは高齢者福祉や生涯学習の現場でも重視されており、認知機能の維持や情緒の安定に寄与しているとの報告もある。織りという行為が持つリズムや触覚的な刺激は、心身の調和を促す作用があるとされている。

加えて、さをり織りは、ジェンダーや社会的立場を超えた表現手段であり、近年ではLGBTQ+やマイノリティのコミュニティや海外の人達においても注目されている。自身の経験や内面を、言葉ではなく糸と布を通して語る手段として、より広範な共感を呼び起こしている。(資料3)

6.さをり織りの今後の展望と課題

さをり織りは、現代的な価値観と共鳴する多くの強みを持つ一方で、その持続的な発展にはいくつかの課題が存在する。

第一に、技術と理念の継承が挙げられる。さをり織りの本質は、単なる技法ではなく、哲学的な価値観に根ざしている。そのため、創作に携わる者が「自由とは何か」「個性とは何か」といった根本的な問いに向き合う必要がある。これには、単なる技能訓練を超えた教育プログラムやワークショップの充実が不可欠である。

第二に、商業化と独自性のバランスが課題となる。手作業で行われるさをり織りは大量生産には向かない一方で、一定の収益化が求められる。そのためには、クラフトイベント、オンラインショップ、SNSでの発信、地域との連携など、多角的なマーケティング戦略が必要である。ただし、効率性を重視するあまり、本来の自由な創作性が損なわれるリスクにも注意が必要である。

第三に、原材料費の高騰と安定供給の確保も大きな課題である。さをり織りは様々な素材を使用できる柔軟性があるとはいえ、品質や色彩の選択肢を維持するには一定のコストがかかる。特に自然素材の価格変動や輸入に依存する糸類の供給不安定さは、長期的な制作活動に影響を与えかねない。

今後、自治体や企業との連携、クラウドファンディングの活用、教育機関との共同プログラム開発など、多様な主体が関わるネットワーク形成が鍵となるだろう。さをり織りは「誰もが表現できる世界」を具現化する装置であり、その社会的な意義は今後ますます高まると考えられる。

7.おわりに

さをり織りは、城みさを氏の哲学から生まれた自由で個性的な織物であり、表現の場であると同時に、文化的な運動でもある。織り手が自分らしさを大切にしながら布を織るこの手法は、アート、福祉、教育、環境など幅広い分野に可能性を広げている。

今後は、理念の継承や教育体制の整備、販路の拡大、素材の確保などが課題となるが、それらを乗り越えながら、さをり織りはさらに深化し、多様性と表現の自由を象徴する文化として広がっていくだろう。

参考文献

参考文献

・『手織りはさをり』 SAORIco.Ltd 2023年

・『SAORIの技法①【基本編】』さをりの森 城裕司編 2018年7月1日

・『SAORIの技法②【応用編】』さをりの森 城裕司編 2019年9月1日

・https://mahorosaka.studio.site/ 手織りアトリエmahoroHP 2025年4月1日閲覧

・https://www.city.osaka.lg.jp/nishi/page/0000632224.html 大阪市西区HP 2025年7月15日閲覧

・https://www.city.osaka.lg.jp/nishi/page/0000654289.html 大阪市西区HP 2025年7月15日閲覧

取材

・手織り工房mahoro(大阪府阪南市箱作) 古川美代子氏へのインタビュー 体験織り技術指導 2025年4月5日 対面(第1回)

・手織り工房mahoro(大阪府阪南市箱作) 古川美代子氏へのインタビュー 2025年5月5日 対面(第2回)

・・手織り工房mahoro(大阪府阪南市箱作) 古川美代子氏へのインタビュー 2025年7月15日 対面(第3回)

![81191_011_32386088_1_2_[図2]_角野晒染株式会社](https://g.kyoto-art.ac.jp/wp-content/uploads/2025/10/2e19f6154f0fd75ce1ddad9ce7ef8603.jpg)