城下町三重県松阪市の年中行事、氏郷まつりから見える地域の伝統文化の継承のありかた

1. 基本データと歴史的背景

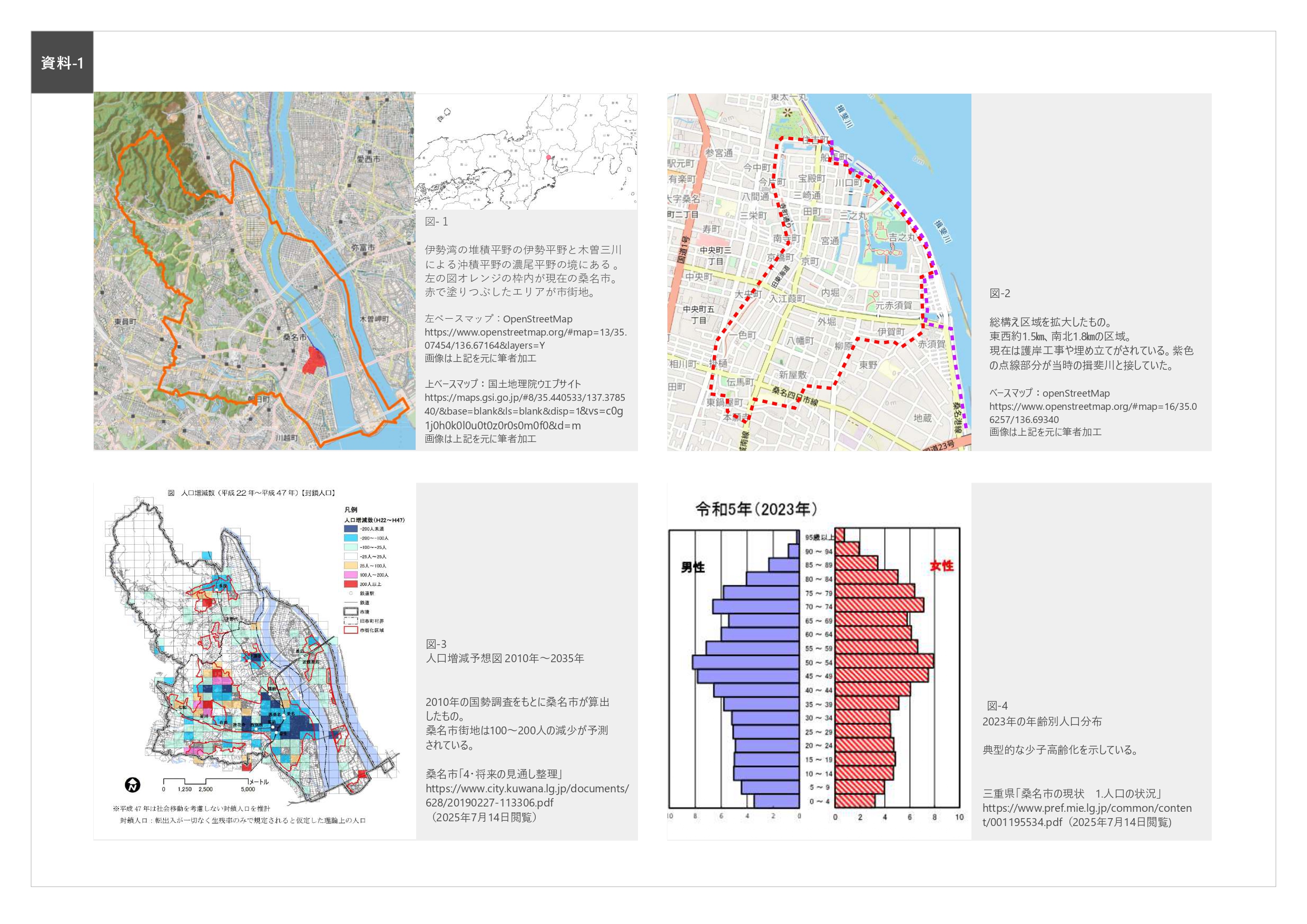

・氏郷まつり開催エリアは松坂城趾および城下町である市街地となる(註1)。

・城跡は国史跡、日本100名城に指定されている。

・城趾から市街地へは約600メートル、徒歩約10分である。

・まつり開催日当日は市街地中心エリアに広く交通規制をかけ歩行者天国にして開催する(参考資料1)。

・主催は松阪市観光協会

・松阪市の人口 152,927人(令和7年1月1日現在)

氏郷まつりとは、三重県松阪市(以下、松阪市)の三大祭である「初午大祭」、「祇園祭」、「氏郷まつり」のうちのひとつで、毎年11月3日に開催される「氏郷まつり」のことをいう(註1)。

まつりの名称の「氏郷」とは、戦国武将として知られる蒲生氏郷(1556-1595)が松阪市の礎を築いた功績に畏敬の念を持ち名付けられている。氏郷まつりは1962年に始まり、2024年11月には63回目の開催を迎えた。

1588年(天正16年)に四百五之森に松坂城を築き、城下町を「松坂」と名付けた蒲生氏郷は近江日野の出身である(註2)。本稿筆者の出身地でもある松阪市日野町の「日野」も近江日野に由来する。氏郷まつりには毎年滋賀県より「近江日野の日野筒鉄砲隊」が応援参加で来松し、火縄銃の実演を披露する(参考写真1)。さらに松坂城(現在は松坂城跡)周辺の城下町には名残ある町名が多く存在し、現在使われなくなった旧町名を書いた標柱が各地点に立てられ、その名を今に伝えている。蒲生氏郷を慕い近江日野より職人や商人が移り住んできたため、松阪には「職人町」が存在する。現在は「中町」という名称であるが、職人町のエリアに居住している人たちは「職人町」を愛称として今も使用している。

2. 事例の評価

2-1. 文化、伝統における評価

城下町である松阪市の「氏郷まつり」は前述のとおり、松阪の三大祭のひとつとして、長く続く地域の年中伝統行事である。氏郷まつりの最大の見どころである武者行列には、地域の子どもから大人まで、市民全体が参加する。武者行列の蒲生氏郷と冬姫も毎年市民からの公募で決めていることも特筆すべき点といえる。また全国各地の友好都市や城下町から武者行列の応援隊の参加もまつりに華を添えている(註3)。松坂城跡の本丸での出陣式では、松阪市内の高校の弓道部が、まつりの楽市楽座の成功を祈願し出陣の御神矢を放つ演舞を市民の前で披露する(註4)。出陣前には甲冑姿の武者に扮した参加者や観覧者が、武者行列の成功と安全を祈願し、勝どきをあげる(参考写真2)。出陣後は松坂城跡目前に広がる御城番屋敷を本物さながらに練り歩く(註5)。さらに松阪市の太鼓隊の響座いなせ組も合流し、まつりが開催されている市街地のメインステージ前に到着する(参考写真3)。銀の鯰尾の兜を被り、馬に跨った蒲生氏郷が到着する姿は圧巻の迫力を感じさせる(参考写真4)。蒲生氏郷は茶の湯にも造詣が深く、千利休の高弟であったことから、まつりでも「氏郷市民茶会」が商家、旧長谷川治郎兵衛家と旧小津清左衛門家で催されるなど、伝統を今に繋いでいる。松阪では観光協会をはじめ、様々な場面で「豪商のまち松阪」という名称を使用している。これは蒲生氏郷が、城下町で経済自由の制度を採用し、自身の出身地である近江日野から商人を招き、その活性化に尽力したことで楽市楽座の商人文化が形成され、その文化が今なお根付いていることに起因する(註6)。氏郷まつりへの協賛団体や企業は40近くになり、その他、学校単位でまつりに参加したり、地元の商店やコンビニも当日はお手洗いや休憩所、赤ちゃんのためのスペースを提供したりと全面的に協力している。このように松阪では、町をつくった偉人がいることや城下町に暮らすことを、幼い頃から肌で感じ、大人は再認識することで継承ができるのである。

2-2. 地域の活性化についての評価

まつりの交流市町村ブースでは、奈良や島根県浜田市の特産品を販売し、その地域の行事を紹介している。本稿筆者も実際に島根県浜田市の観光協会の方からお薦めされた特産品を購入し、その商品や地元の祭りの話を聞いていると、いつか同地域を訪れてみたいと感じた。ご当地グルメブースでは松阪市周辺の市町村の地元グルメを販売しており、松阪市のみならず三重県の地域活性化にも繋がっているといえる。

2-3. 地形からみえる評価

松阪市の地形は低く平らな伊勢平野が広がり、特に駅前通りは南北に拓けており交通規制をかけやすい。故に広範囲で歩行者天国にすることが可能であり、まつりの開催がしやすい地形であると考察する(参考写真5.6)。これにより、人々の滞留がほぼなく、多数の露店(2024年は200以上の出店)や同時間帯でのイベントも各エリアで開催可能となる。氏郷まつりでは、武者行列隊が松坂城趾を出た後、御城番屋敷を通り、最寄りの第一小学校を休憩ポイントとしている(参考資料1、参考写真7)。小学校で蒲生氏郷役が馬に跨り、武者行列隊が市街地まで10分程で到着できることも大きなメリットである。

3.特筆点

・高知県高知市の日曜市(土佐の街路市)との比較対象と相互の共通点、相違点について

「高知の日曜市」(以下、日曜市)は、高知城の下にある県庁前にのびる追手筋を全長約1kmの長さにわたり歩行者天国にし、300軒近くの店が軒を連ねる。1690年(元禄3年)の江戸時代から街路市としての姿が完成しており、現在もその規模は日本一を誇る。

城下町は日本に数多く存在するが、高知市と松阪市の共通点は、海と山と川に囲まれ自然が豊かで、温暖な気候に育まれた城下町ということである。本稿筆者が高知市を訪れた際にも感じたのは、地理的には離れているが町の雰囲気が似ていることであった。日曜市と氏郷まつりは、どちらも城下の市街地を歩行者天国にして開催し、長年市民に親しまれているところが共通している。日曜市が始まった江戸時代から戦前までは、地元の人々の生活のための市であったが平成以降、人々が活発に旅行をするようになり県外からの往来も多くなった。そして時代とともに都市部で小さな商店が減り、都会から離れた自然豊かな高知と大規模な市に付加価値がつくようになった。それ故、現在は観光名所という側面の方が強くなっている。氏郷まつりとは異なり、なぜ日曜市が観光名所としての側面を持つことになったのかを考察すると、それは地形上の問題も深く関わっていると考えられる。四国に位置する高知市は、都会からのアクセスが非常に困難であり、観光客が大勢訪れる大きな観光スポットが少ない。高知市民にとっては日常の風景である市が他県の人からみると、新鮮で珍しい体験ができると認識されたことが、日曜市が観光名所となっている要因であると考察できる。対して、氏郷まつりは市民が蒲生氏郷に畏敬の念を示すためのまつりであり、観光名所化せずとも伝統文化を継承し、発展を続けていることが対照的な点である。

4.5. 今後の展望とまとめ

氏郷まつりは、「松阪三大祭」として位置づけられており、まつりの担い手も主催団体と市民が協力して行うため、伝統の継承が今後も可能なことが明確である。特筆すべき点はこれに「豪商のまち」が加わることである。蒲生氏郷が築いた城下町を基盤として、戦国時代の後の江戸時代に、三井高利や長谷川治郎兵衛などの松阪商人が松阪を賑わせた。当時、江戸店持ちの商人は松阪に40軒ほどもあった。その名残で現在でも松阪市には小さな商店が多く、市全体で町のまつりを盛り上げようという気質が根付いている。そして伝統的な地域文化を守り、若い世代へ継承することで地域の独自性を高め、地元市民にポジティブな印象を与えている。つまり、「文化遺産としての価値」を見出だせるのではないかと本稿筆者は考察する。氏郷まつりを通じて地元への愛着がさらに増し、市民が自身の町を誇りに思う社会的効果やコミュニティ意識が高まる側面があることも、非常に重要な役割を果たしていることを物語るのである。

- 参考資料1「松阪氏郷まつり」案内配布広告より、交通規制エリア(地図内ピンク部分)、各種出店・イベント案内(非掲載)

-

参考写真1

参考写真1

氏郷まつりにて近江日野の日野筒鉄砲隊の実演披露

(2024.11.3筆者撮影) -

参考写真2

参考写真2

松坂城跡での出陣式の後、全員で勝どきをあげる様子

(2024.11.3筆者撮影) -

参考写真3

参考写真3

武者行列が市街地に到着し、最後尾を歩く織田信長公信長安土衆が市民と勝どきをあげる様子

(2024.11.3筆者撮影) -

参考写真4

馬上の蒲生氏郷

武者行列が順に市街地に到着した様子。(非掲載)

(2024.11.3筆者撮影) -

参考写真5

三重県の断面図(『三重のすがたより抜粋』)

筆者が緑の丸をつけた地点が松阪市(非掲載) -

参考写真6

松阪市の地図(『三重のすがた』より抜粋)

松坂城趾から中心市街地が氏郷まつり開催地(非掲載) -

参考写真7

「松坂城古今絵図」

松坂城趾、御城番屋敷、第一小学校の位置関係(非掲載)

(2024.11.3、松阪市殿町にて筆者撮影)

参考文献

註1「氏郷まつり」のほか、「初午大祭」は三重県最大の厄除け祭りで3月の初午の日に開催される。「祇園祭」は疫病退散、子孫繁栄を願い、7月に開催される。松阪では「初午さん、祇園さん、氏郷さん」として市民に親しまれている。この三大祭を含み松阪には90近くの神事、祭礼行事が存在する。

註2 地名には「松阪市」と阝の阪を用いているが、明治以前までは「松坂」や「松坂城」など土へんの坂を用いて表記されている。現在でも「松坂城跡」は「坂」表記である。この「坂」は蒲生氏郷が豊臣秀吉から「大坂」の一字をもらったものである。本文中では時代背景や参考文献に倣い表記することとした。

註3 63回目の応援参加は、織田信長公信長隊安土衆(滋賀県近江八幡市)、姫路城甲冑隊(兵庫県姫路市)、勢州津高虎隊(三重県津市)、甲援隊(大阪府大阪市)、YOROI工房あいづ(福島県会津若松市)、松阪手づくり甲冑愛好会(三重県松阪市)

松阪からも各地のまつりに「氏郷隊」として参加している。

註4 63回目は三重高校、松阪高校、松阪工業高校の弓道部が参加

註5 御城番屋敷とは幕末1863年、松坂城を警護するための紀州田辺の武士団「田辺与力」の家族の住居として建てられた。住居やその前の通りを石畳のまま今に残しており、現在も人が居住している。大変珍しく貴重なものであるため、この建築物は国重要文化財に指定されている。所在地は松阪市殿町。

註6 蒲生氏郷は豊臣秀吉の臣下であった。

参考資料

『氏郷かわら版 令和版』 発行 一般社団法人松阪市観光協会、製作 夕刊三重新聞社、2021年

松坂城跡を守る会 編集『ぶらり松坂城跡・散策マップ』 発行 一般社団法人松阪市観光協会

『桑名・伊賀・亀山・津・松阪・玉城・鳥羽 城郭めぐり』発行 桑名、伊賀、亀山、津、玉城、松阪、鳥羽、各観光協会

一般社団法人松阪市観光協会 編『第63回松阪氏郷まつりパンフレット』

『高知県観光ガイドマップ』、発行 高知県観光コンベンション協会、2024年

参考文献

株式会社夕刊三重新聞社編 著 『松阪さんぽ』、夕刊三重新聞社、2013年

川口保著『松阪まつりの四季』、川口保、2022年

三重県社会科教育研究会編『三重のすがた』、ムツミ企画

「松阪は宝島」特別委員会編『松阪は宝島』、社団法人松阪青年会議所、1994年

振角卓哉著『蒲生氏郷伝説』、淡海文庫、サンライズ出版、2021年

福永保著『近江日野が生んだ名将 蒲生氏郷が攻めた城・築いた城』、サンライズ出版、2020年

有川浩著 『県庁おもてなし課』、角川書店、2011年

参考URL

松阪市観光協会

https://www.matsusaka-kanko.com/ (最終閲覧日2024.12.18)

松阪市ホームぺージ

https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/toukei/99999.html(最終閲覧日2025.1.21)

豪商のまち松阪 松阪市観光プロモーションサイト

https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/kanko/kanko-pamphlet.html#busyo (最終閲覧日2024.12.18)

松阪歴史文化舎ホームページ

https://matsusaka-rekibun.com (最終閲覧日2024.12.21)

松阪歴史文化舎インスタグラム

https://www.instagram.com/m_rekibun?igsh=ZDhpbDZ2MnBwcHc3

(最終閲覧日2024.12.21)

三重県観光連盟公式サイト

kankomie.or.jp(最終閲覧日2024.12.22)

高知県庁 おもてなし課 www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/020201 (最終閲覧日2024.12.29)

高知市公式ホームページ www.city.kochi.jp (最終閲覧日2024.12.29)

日曜市マップ https://www.city.kochi.kochi.jp/uploaded/attachment/92112.pdf (最終閲覧日2024.12.29)