霞ヶ浦水運で栄えた高浜河岸(かし)の歴史

1.はじめに

私の住む石岡市は西方に「西の富士、東の筑波」と称される筑波山がそびえ、連なる山々に囲まれた八郷盆地がひろがる。自然豊かな土壌に恵まれた土地である。山の湧水が田畑をうるおし、方々を流れ一本の川となり、霞ケ浦の高浜入江へと注がれている。

2.基本データ

2016年9月9日に「筑波山地域」が日本ジオパークに認定された。

筑波山地域ジオパークは石岡市、つくば市、笠間市、桜川市、土浦市、かすみがうら市の6市からなる。この地域は茨城県の約20%の面積に相当し、日本百名山の一つである筑波山、国内第2位の湖面積を誇る霞ヶ浦や日本最大の平野である関東平野など、日本を代表する大地の遺産を有している。

高浜・石岡地区は筑波山地域ジオパークの「霞ヶ浦ゾーン」に位置している。

霞ヶ浦高浜入りは、約2万年前の氷河期に恋瀬川の活発な削り込みによってできた深い谷が大量の土砂で埋められてできた入り江である。その後も河川が運び込む堆積物が、高浜入りの遠浅な水辺環境を作り上げたことで、港になった。この湾入部にある高浜地区から常陸國総社宮まで続く浸食崖では、生痕がよく発達した古東京湾形成時の砂泥層が見られる。

3.歴史的背景

(1)舟塚山古墳と古墳群築造

古墳時代450年頃に舟塚山古墳は築造された。古墳の被葬者はあきらかでないが、茨城国造(いばらきのくにのみやつこ)の墳墓であろうと推定されている。

この古墳の南は霞ヶ浦高浜の入江を望み、その西には筑波の霊峰をあおぎみることが出来る景勝の地にある。前方部の低い比較的古い型式を示す前方後円墳で、後円部は三段に構築され、全長約186m、前方部の幅100m、高さ10m、後円部の高さ11m、径90mの大古墳である。付近には、全長約96mの前方後円墳である府中愛宕山古墳を含む、古墳群を形成しており、この地方が古代文化の中心をなしていたことが考えられる。

(2)常陸国の成立

大化の改新(645年)により、多珂・久慈・那賀・茨城・新治の6国が合わさって常陸国が成立した。常陸国の国府は石岡に置かれ、長い間石岡が常陸国の中心地であった。常陸国は「豊かで住みやすい要の地」として、東北へ通じる「直通(ひたみち)」とも呼ばれ、古代より栄えた土地であった。741年に聖武天皇によって「国分寺建立の詔」が出された。国家の安泰を願い、全国に国分寺・国分尼寺の建設が始まり、752年に石岡府中の地に国分寺、国分尼寺が建立された。現在は、常陸国分寺跡、常陸国分尼寺跡として大切に守られている。

高浜地区は、常陸国府の玄関口として栄え、高浜の地は古代には国府の外港として栄えた。国司は都から着任すると、国内の大社に報告のため巡拝し、奉幣祈願をするのが習わしであった。国司が鹿島神社に参拝するには、高浜から船で行くのが順路であったが、荒天で出航不能の時は、高浜のなぎさにススキ・マコモ・ヨシなどの青草で仮屋(青屋)をつくり、遥拝したといわれ、茅葺き屋根の高浜神社は当時の面影を残している。

常陸国風土記では茨城郡の項で、春は花咲き乱れ、秋は紅葉の見事な場所として高浜が紹介されており、霞ヶ浦に舟を浮かべて楽しむ人々の様子が読み取れる。また、商人や農民が小舟で行き交っているとある。風土記の記事からは様々な人が行きかう水上交易の拠点として栄えている様子がうかがえる。

4.特筆すべき事例 霞ヶ浦水運

常陸国府では14世紀前半ころから六斎市と呼ばれる定期市が開かれており、霞ヶ浦水運を利用して各地の商品が集まったと考えられる。

江戸時代のころになると霞ヶ浦水運は江戸への年貢米輸送に利用される。

効率を優先すると太平洋を通り房総半島を迂回する『大廻し』か、銚子港から利根川を遡上するルートになるが、外洋は風や波の影響が大きく、海難の危険性が高くなる。対して霞ヶ浦などの湖や川を利用する『内川廻し』ルートは、途中で陸路をはさむため効率は良くないが、風待ちや海難の危険性が少ない安全なルートであった。高浜は内川廻しの港の一つとして利用され栄えた。

利根川を遡って関宿に出て、そこから江戸川を下って江戸の本所・深川に達した。高浜港からは米のほかに酒・醬油・炭・薪・材木などが積み出されていたので、高浜河岸には廻船問屋が軒を並べていた。

それらの荷を送り出す地域は石岡周辺の村と旧八郷町・旧千代田町などの恋瀬川流域の村、笠間周辺の村など百二十か村の広大な地域であった。

江戸からの戻り荷には、塩・干鰯・砂糖・ロウソク・呉服・荒物・小間物など加工品や都市の商品が積まれていた。

恋瀬川流域と筑波山麓の農産物がここ高浜河岸に集められ、当時世界最大の都市だった江戸の暮らしを支える食料・エネルギー源として積み出されていった。江戸の人口が増えるにしたがって、水運は盛んになり高浜の河岸も繁栄の一途をたどった。

高浜の港には白帆を張った高瀬舟が何十隻と往来し、河岸では大勢の男たちが荷の積み下ろしをしている。そのような光景が、百年以上も前のこの湖岸に広がっていたのである。

慶応4年の絵馬が高浜神社に奉納されており、かつて港として繫栄した高浜を偲ぶことができる。

5.醸造業による石岡の発展と評価

明治時代以降は、霞ヶ浦の水運の繁栄とともに河岸として栄え、酒や醬油などの醸造業が盛んであった。石岡の酒造の歴史は今からおよそ320年前の江戸時代元禄期まで遡ることができる。霞ヶ浦水運の拠点なので原料が集まり、常陸府中藩の陣屋があったので武士層に支給された米も市中に出回り、水にも恵まれた。そして霞ヶ浦水運や市の開催などにより経済が発展し財力もあったという条件のそろった石岡周辺は酒造好適地として急速に酒の街として発展した。

江戸時代に酒の一大産地となった灘は『宮水』と呼ばれる硬度の高い水があったことから酒造業が発展した。石岡も灘と同じく醸造業に適した水質であった。筑波山系は花崗岩質であり、山に降った雨はゆっくりと浸透し、ミネラル豊富な地下水になる。また、気候も醸造業に適していた。冬の石岡には「筑波おろし」と呼ばれる強風が吹き、寒冷な気候となり、冷蔵庫の役割を果たしていたのである。

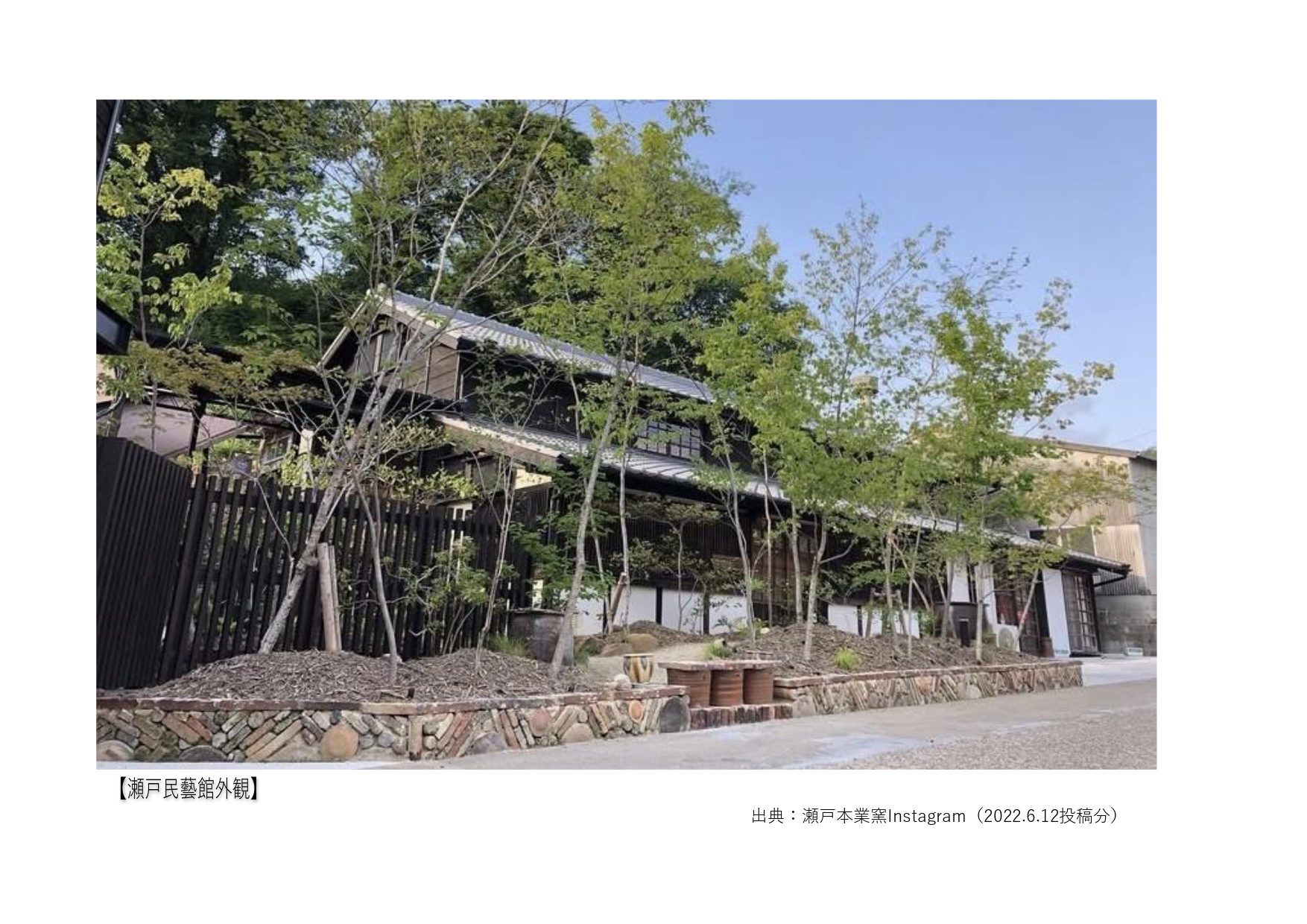

高浜地区と石岡地区には現在も酒造やみそ蔵が並び、かつての醬油工場の跡地なども残されている。

大きな利益を生んだ醸造業者は、その利益によって交通網の整備や干拓事業を行ったり、あるいは災害が起きれば被災者のために尽力したり、政治家になり県政の発展に努めるなど、様々な形で石岡の発展を支えた。土地の成り立ちと人の関係は、評価されることである。

明治になり水運はますます盛んとなり、蒸気船が就航するようになったが、明治28年に日本鉄道海岸線(現JR常磐線)の高浜駅・石岡駅が設置され次第に霞ヶ浦水運は衰退していったのである。

6.ミュージアムパークの比較と今後の課題

子供時代に学んだはずの歴史ではあるが、調べるほど、いにしえからの歴史の深い町に住んでいることに気づき、改めて感動している。

現在、石岡には「石岡市立ふるさと歴史館」という施設があるが、建物の会場の狭さから現在は都度都度、企画展示で対応しているようである。

今を生きる私たちが、舟塚山古墳と古墳群築造や常陸国の成立、霞ヶ浦水運で栄えた地域の歴史を、文化遺産として次世代に残し発信することは大事な役目であると思う。

豊かな自然と地形の利を活かした人の営みの歴史を知り、それを学ぶことのできる施設があるべきだと思う。

茨城県には歴史に特化した「茨城県水戸歴史館」と自然に特化した「ミュージアムパーク茨城県自然博物館」という素晴らしいミュージアムがあるが、加えて、自然と歴史のつながりを学び、体感できる施設があればすばらしいと思う。

7.おわりに

石岡市は豊かな自然と長い歴史に根づく人々の営みが続いてきたからこそ発展してきた。

そのような石岡だからこそ、自然と歴史のつながりを体感できる施設ができ、子どもたちが興味を持って学び、市民が郷土に対する誇りを考えていくきっかけになってもらいたい。

西に筑波山を仰ぎ、東に高浜入江の広がる穏やかな田園風景で育った私は、この風景にとても癒される。ここでの生活が、私の心に美への豊かさをもたらした。この美しい故郷に感謝すると共にいつまでも残ってほしい景観である。

-

写真① 船塚山古墳 茨城県教育委員会 kyoiku.pref.ibaraki.jp 閲覧日2025年01月24日

霞ヶ浦方面を望む船塚山古墳

(非掲載) -

写真② 常陸国分寺跡の案内板 石岡市教育委員会 (2025年1月25日 筆者撮影)

健康ウォーキングコースになっている

(非掲載) -

写真③ 当時の面影を残す茅葺き屋根の高浜神社 (2024年4月10日 筆者撮影)

写真③ 当時の面影を残す茅葺き屋根の高浜神社 (2024年4月10日 筆者撮影)

江戸から明治になる時の戊辰戦争のさなかに、山岡鉄舟は勝海舟と西郷隆盛の会談を高浜神社に斡旋し江戸無血開城に活躍したという。鉄舟の「高浜神社」と書いた奉納額が残されている -

写真④ かつて常陸国府の外港でにぎわった高浜入江 (2024年4月10日 筆者撮影)

写真④ かつて常陸国府の外港でにぎわった高浜入江 (2024年4月10日 筆者撮影)

国司は都から着任すると、ここより鹿島神宮へと参拝した -

写真⑤ 高浜の高台から入り江を見おろす (2024年4月10日 筆者撮影)

写真⑤ 高浜の高台から入り江を見おろす (2024年4月10日 筆者撮影)

眼下には現在も酒造やみそ蔵が並び、かつての醬油工場の跡地なども残されている -

写真⑥ 筑波山、八郷盆地、恋瀬川、常陸国分寺跡、舟塚山古墳、高浜入江、霞ヶ浦の位置関係

グーグルマップに地名記入(2025年1月28日 筆者作成)

(非掲載)

参考文献

・石岡市立ふるさと歴史館第10回企画展パンフレット「水が作った石岡」

2017年5月2日発行 石岡市教育委員会

・広報石岡 2023年1月1日(No.414) みんなでジオを感じよう

・石岡の昔ばなし 仲田安夫著 ふるさと文庫(1979年)

・尾池和夫著 『四季の地球科学 日本列島の時空を歩く』岩波書店、2019年

・TX総合教育科目 地球環境学演習 2024春期レポート引用「筑波山地域ジオパーク 高浜・石岡(石岡市)」

・TR総合教育科目 ことばと表現 2021春期レポート引用「高浜入江の景観」

・筑波山地域ジオパーク https://tsukuba-geopark.jp 最終閲覧日:2025年1月26日

・歴史の里石岡ロマン紀行 石岡歴史年表 http://www.rekishinosato.com 最終閲覧日:2025年1月26日

・石岡市高浜の街並 matinami.o.oo7.jp 最終閲覧日:2025年1月26日