埼玉県飯能市における「西川材」存続へのソーシャルデザイン

はじめに

埼玉県飯能市は市域の約75%を森林が占めており、長い林業の歴史がある。豊かな森林と人との共生によって、人々の暮らしや文化・歴史・産業が育まれてきた。飯能市は平成17年(2005)4月1日に「森林文化都市」を宣言し(注1)、自然と都市機能が調和した暮らしやすい都市を目指したまちづくりに取り組んでいる。その取り組みの中で、地域産業を守り未来へ遺していく活動をしている企業や行政の事例から、西川林業について調査・考察をする。

1.基本データと歴史的背景

埼玉県の南西部、飯能市・日高市・毛呂山町・越生町の荒川支流流域の地域は「西川林業地」とよばれ、この地域の木材を「西川材」という。西川林業の起源は不明だが、元亨4年(1324)に秩父神社の建築資材として使用していた記録があり、その後本格的な成立は江戸時代以降で、江戸へ木材を筏で流送していた事から「江戸の西の川からくる木材」という意味でそう呼ばれるようになったといわれている。(注2)

大正4年(1915)に現在の西武池袋線が開通すると大量に材木を運べるようになり、飯能の駅前には杉皮葺きの材木店や材木置き場が並び、材木の町として知られるようになっていった。

西川林業の特徴は「集約林業」で、効率的に森林整備をし間刈りや枝打ち、間伐など丁寧な手入れをしているため、木材の色・艶が良く、年輪が緻密で節の少ない良質な木材ができる。ほとんどがスギやヒノキなど針葉樹の人工林で主に建築資材として利用されてきた歴史を持ち、平成21年(2009)には地域ブランド「西川材」として商標登録された文化資産であり地域産業としての重要な役割を担っている。(注3)(注4)(資料1)

2.評価点

飯能商工会議所と西川地区木材業組合、飯能市、埼玉県の4者が、令和6年(2024)4月1日付けで『優良木材「西川材」の利用促進に関する協定』を締結し(注5)、建築物等への西川材の利用促進や普及活動等を推進しているが、行政だけでなく地元の企業やNPO法人も連携を取り西川材の広報や普及活動を行っている。飯能市では西川材を取り扱っている製材所やお店をまとめた木工製品エリアマップ『西川材'もの'がたり。』(資料2)を作成し、地域全体で西川材の魅力の発信とネットワークづくりをしている。その取り組み事例について調査を行った。

2-1「はしらベンチ」西川バウム合同会社

「はしらベンチ」は間伐材の有効利用を目的として、製材したての半生の木材を使いベンチを制作している。ベンチとして使用されている木材は塗装や防腐処理をせず、できる限り加工をしない形で使用し、半年後に交換して二次利用している。半年経つと半生だった木材は乾燥し、その後家具など他の製品へと加工するが、汚れてしまって再利用できない場合は燃やして処分しCO2を固定化するカーボンニュートラルにつながる取り組みである。

飯能市では、はしらベンチ100台分のレンタル契約を継続して行い、市役所だけでなく駅やコンビニなどさまざまな場所に設置している。はしらベンチを始めてから6年経過し、現在では400台ほどのレンタルがされているとの事で、さまざまな場所に設置する事により多くの人に木の香りや柔らかさ、心地良さを体感してもらい、まず木の良さを知ってもらう事を目的としたプロダクトデザインである。(注6)(資料3)

2-2「木育活動」株式会社フォレスト西川

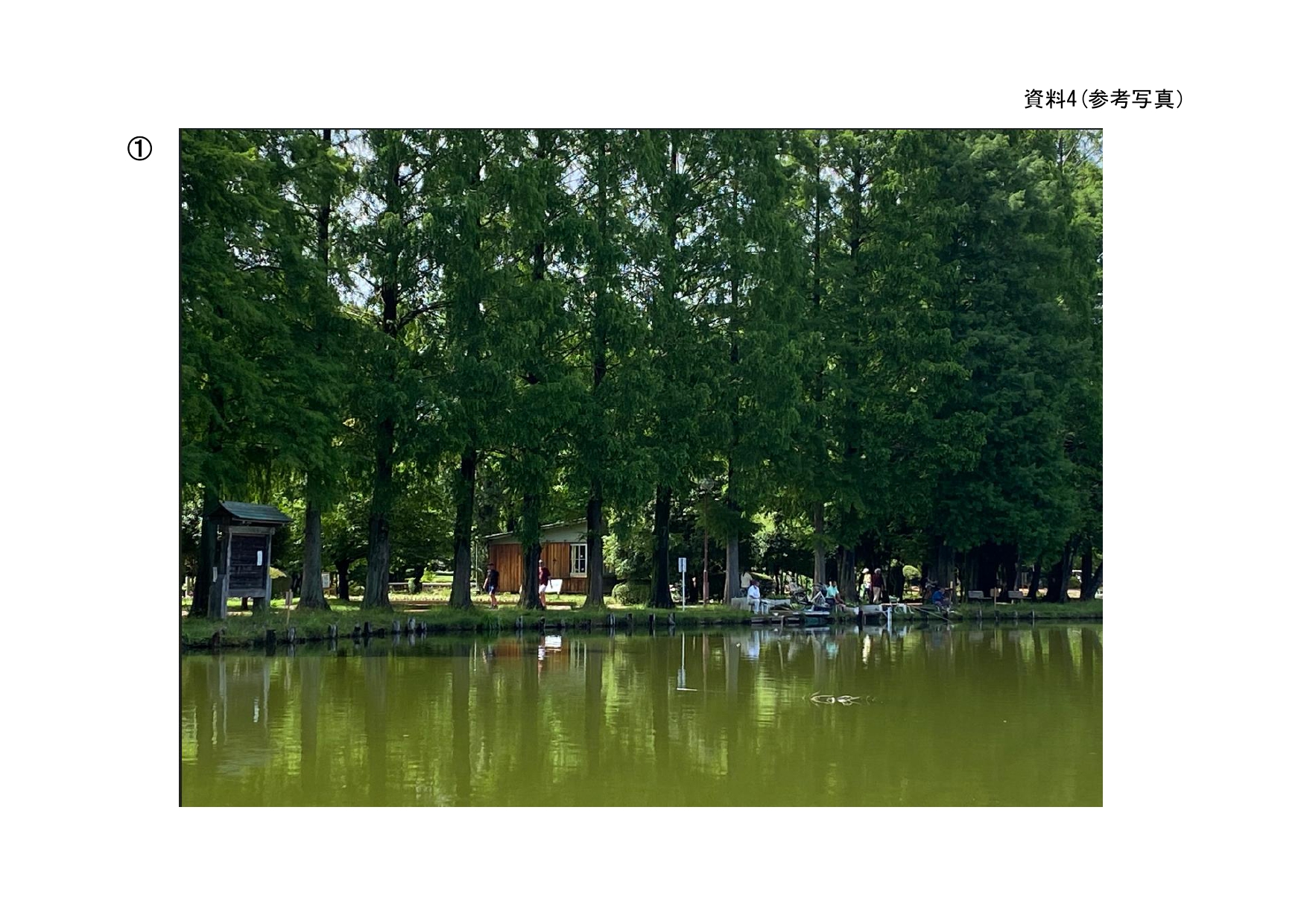

建築構造材や家具、幼児用のおもちゃの製作など製造商品は多岐にわたるが、なかでも杉材の特徴である軽さを活かした幼児用椅子は保育園などで使用されている。また、市内小学校の社会科見学を受け入れ、カンナくずを使用した工作ワークショップを行い、子どもの頃から木に触れる事で木材への親しみや木の文化への理解を深める木育の取り組みを行っている。(注7)(資料4)

2-3「西川材のアンテナショップ」雑貨&カフェ kinoca

林業家が経営しているカフェで、西川材で建築した店内ではテーブルや椅子、食器などを実際に使用できるほか、地元野菜にこだわった料理で心豊かな時間を過ごす事ができる。西川材を使用した雑貨や木からつくった糸を使用した布製品の製作・販売も行っている西川材のアンテナショップである。(注8)(資料5)

2-4「はんのう森林プラットホーム」ハンノウ大学

NPO法人ハンノウ大学が企画運営している「はんのう森林プラットホーム」では、持続可能な森林活用や飯能市の森林文化のブランディング化を目指した活動をしている。林業業界では次世代を担う若い担い手の不足から、地域の森林整備や林業技術の継承に大きな問題を抱えているため、特に若い世代を対象とした広報やイベントなどを行い、森林や林業への興味・関心を高め将来西川材に関わる人材の発掘を行っている。(注9)(注10)

3.問題点、他の事例との比較、特筆点

日本では安く手に入る外国産材の利用から国産材、地域材離れが起きており木材自給率は低下傾向だったが、平成14年(2002)以降、森林資源の充実や合板原料としてのスギ等の国産材利用は増加傾向にある。(資料6)しかし、木材価格の下落等により林業採算性が悪化する中、森林所有者の経営意欲の低下などから林業生産活動は停滞し、なかでも林業就業者は高齢化及び後継者問題で人材不足の問題を抱えている。(資料7)

もともと西川材は建築資材として利用されてきた歴史があるが、もっと身近なものから西川材を知ってもらいたいという考えから、家具や雑貨の製作に力を入れている。そこで、豊富な森林資源があり家具の5大産地のひとつに数えられている北海道旭川地域と比較し、西川林業について考える。

旭川地域が家具をつくり出したのは明治期でありその歴史は古くはないが、旭川家具は日本で5大家具産地のひとつとされ、高い技術とブランド力を持っている。旭川地域は家具産業の集積があり企業同士や行政、教育機関との連携が構築されており、毎年のように新規の企業が参入する家具産業の集積地である。(注11)

材料よりも技術向上に力を入れデザインを重視してきたため、地域産材より安い輸⼊材の利用割合が多く、近くにあるはずの道産材があまり使われなくなっていた。しかし、地元産の木材を使いブランド力を向上するため、旭川家具工業協同組合が「ここの木の家具・北海道プロジェクト」を平成26年(2014)からスタートし、今では約7割の旭川家具が北海道産広葉樹でつくられるまでとなった。(注12)(資料8)ものづくりにおいて、地元産木材を使い材料の仕入れから完成までを集積内で行えるという環境は魅力あるものだろう。

西川林業地の「西川材」という地域産材にこだわりを持ち続けてきた長い歴史には地域の人々の愛着があり、地域全体で西川材のプラットフォームの構築を進めている事は特筆すべき点である。

4.今後の展望について

旭川家具の事例から、西川材においてもブランディング強化が必要ではないかと考える。林業において後継者問題及び人材不足は大きな問題であり、今後、西川材が永続・発展していくにはまず人材の確保が必要である。NPO法人ハンノウ大学「はんのう森林プラットホーム」では、森林と関わる働き方やライフスタイルの提案を行い、林業や森林に興味のある人へさまざまなサポート活動をしている。このような活動をより活性化していく事で西川林業へ関わる人材の確保が期待できるのではないか。

また今後の人口減少社会を踏まえると、旭川家具工業協同組合主催の「旭川木工技能競技大会」(注13)や「IFDA」(注14)といったコンペティションの開催など、若者が興味関心を持ち魅力とやりがいを感じる環境づくりと、デザインや製造技術、木の活用についての学びの場を増やすといった、産官学の連携とネットワークの構築についてさらなる強化が必要だろう。

5.まとめ

2050年カーボンニュートラルへの実現に向けて木材利用が推進されている中で、さまざまな取り組みが始まり国内林業活性化の機運が高まっている。飯能市の地域全体で西川材を守っていく取り組みは「付加価値を求める」という消費者ニーズと合致し、ストーリー消費への効果があると考えられる。そのプラットフォームを生かし西川林業が飯能市の地域産業として発展・永続していく事を期待し、西川材を文化資産として評価する。

-

飯能市博物館にて筆者撮影(2024年11月13日)

飯能市博物館にて筆者撮影(2024年11月13日)

西川材生産に使用されてきた道具は「埼玉県指定有形民俗文化財」に指定されている -

木工製品エリアマップ『西川材'もの'がたり。』

木工製品エリアマップ『西川材'もの'がたり。』

飯能市農林部 森林づくり課 -

西川バウム合同会社、飯能市役所にて筆者インタビュー・撮影(2024年12月11日)

西川バウム合同会社、飯能市役所にて筆者インタビュー・撮影(2024年12月11日) -

株式会社フォレスト西川にて筆者インタビュー・撮影(2024年12月11日)

株式会社フォレスト西川にて筆者インタビュー・撮影(2024年12月11日) -

雑貨&カフェkinocaにて筆者撮影(2024年12月15日)

雑貨&カフェkinocaにて筆者撮影(2024年12月15日) -

木材自給率推移グラフ

木材自給率推移グラフ

林野庁「令和4年度 森林及び林業の動向」資料データより筆者作成 -

林業従事者数推移グラフ

林業従事者数推移グラフ

林野庁「令和4年度 森林及び林業の動向」資料データより筆者作成 -

林業従事者数推移グラフ

林業従事者数推移グラフ

林野庁「令和4年度 森林及び林業の動向」資料データより筆者作成

参考文献

資料

(1)飯能市博物館にて筆者撮影(2024年11月13日)

(2)木工製品エリアマップ『西川材'もの'がたり。』

(3)西川バウム合同会社、飯能市役所にて筆者インタビュー・撮影(2024年12月11日)

(4)株式会社フォレスト西川にて筆者インタビュー・撮影(2024年12月11日)

(5)雑貨&カフェkinocaにて筆者撮影(2024年12月15日)

(6)木材自給率推移グラフ

(7)林業従事者数推移グラフ

資料6,7は下記データより筆者作成

林野庁「令和4年度 森林及び林業の動向」資料一覧

資料3-4 木材供給量と木材自給率の推移

資料2-14 林業従事者数の推移

https://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/hakusyo/r4hakusyo_h/material/ichiran_index.html

(8)北海道旭川市、JR旭川駅・旭川デザインセンターにて筆者撮影(2025年1月20日)

参考文献及びインターネットサイト(全て2025年1月11日閲覧)

(注1)飯能市HP「森林文化都市宣言」https://www.city.hanno.lg.jp/soshikikarasagasu/norimbu/shinrinzukurika/1658.html

(注2)飯能市HP「西川材とは」https://www.city.hanno.lg.jp/soshikikarasagasu/norimbu/shinrinzukurika/1430.html

(注3)経済産業省 特許庁「商標登録第5211704号 西川材(にしかわざい)」https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/shoukai/ichiran/5211704.html

(注4)飯能市立博物館展示資料より

(注5)飯能市HP「優良木材「西川材」の利用促進に関する協定(飯能商工会議所、西川地区木材業組合、埼玉県)」https://www.city.hanno.lg.jp/soshikikarasagasu/norimbu/shinrinzukurika/10323.html

(注6)西川バウム合同会社、浅見氏へのインタビュー、

https://nishikawa-baum.jp/hashira-bench/about.html

(注7)株式会社フォレスト西川、北畠氏へのインタビュー、

https://www.forest-nishikawa.com/index.html

(注8)雑貨&カフェkinoca/西川材のアンテナショップhttps://kinocaori.com/

(注9)NPO法人ハンノウ大学https://hanno-univ.net/about

(注10)はんのう森林プラットフォームhttps://forestplatform.net/about

(注11)大野沙姫「旭川家具産業集積における新規創業発生のメカニズム」小樽商科大学、https://www.otaru-uc.ac.jp/wp-content/themes/main/pdf/cgs/esd/gakuron/h29/h28gakuron_04.pdf

(注12) 旭川家具ブランドサイト「ここの木の家具・北海道プロジェクト」https://asahikawa-kagu.or.jp/kokonoki/

(注13)旭川木工技能競技大会https://asahikawa-kagu.or.jp/amoc/

(注14)IFDA国際家具デザインコンペティション旭川https://ifda.jp/

浅見徳男『西川林業史』飯能郷土史研究会、平成19年11月11日

飯能市、市長 市川宗貞『飯能市史 通史編』飯能市役所、昭和63年2月11日

飯能市、市長 市川宗貞『飯能市史 資料編Ⅹ(産業)』飯能市役所、昭和60年3月20日

常設展示図録『飯能市立博物館展示ガイドブック』飯能市郷土館、平成30年3月31日

飯能市郷土館収蔵資料目録3、埼玉県指定有形民俗文化財『飯能の西川材関係用具』飯能市郷土館、2007年3月31日

林野庁「令和5年度 森林・林業白書」 https://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/hakusyo/r5hakusyo/zenbun.html

北海道HP「北海道データブック2024_林業」https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tkk/databook/193554.html

旭川デザインセンター「ADC - ASAHIKAWA DESIGN CENTER」 https://asahikawadesign.com/

旭川家具工業協同組合「旭川家具ブランドサイト」https://asahikawa-kagu.or.jp/

IFDA「国際家具デザインコンペティション旭川」https://ifda.jp/

北海道東海大学芸術工学部教授小林謙「旭川における家具デザインの展開と大学の役割」 ウッディエイジ、2008年3月号 https://rinsan-fukyu.jp/wp-content/uploads/woodyage/2008/200803A.pdf

青木 英一「旭川市における家具工業の形成と生産構造」敬愛大学研究論集 / 敬愛大学経済学会編集委員会 編. (79) 2011,p.3~18