地域における継ぎ獅子のデザイン―歴史・伝承・継続―

はじめに

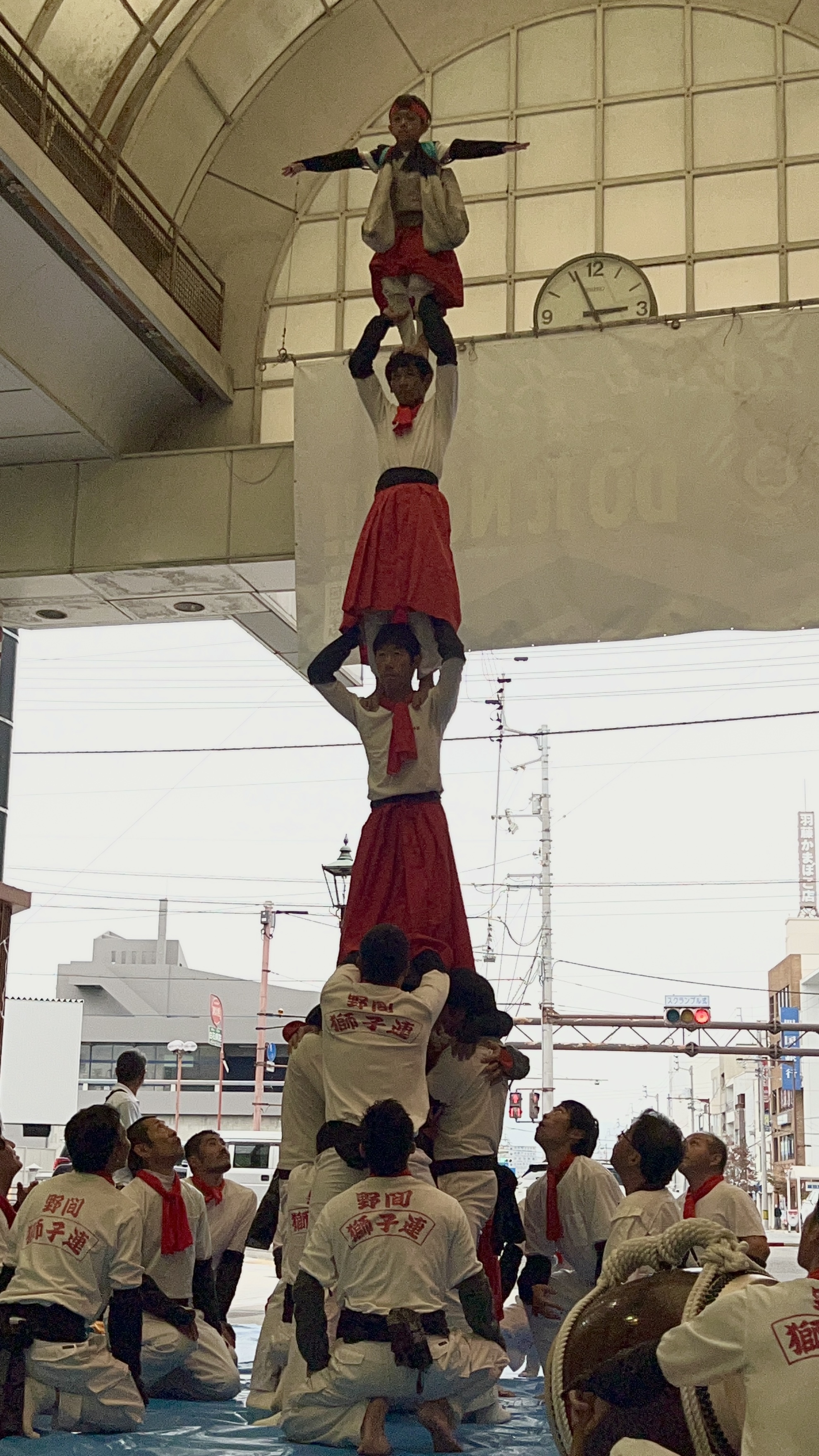

今治地方の祭礼で行われる獅子舞の演目の一つに、獅子舞が独自の進化を遂げ、愛媛県指定無形民俗文化財に平成12年に指定された「継ぎ獅子」(資料1)がある。地元では「立芸」(1)と呼ばれ、空に向かい縦に伸びる様に人の上に人が乗り、頂上の子どもが扇子等の採り物を持ち芸をする曲芸的なものである(2)。

この継ぎ獅子が途絶えず伝承されている過程や地域の繋がりについて着目し、「文化資産評価報告書」として記すこととする。

1. 基本データと歴史的背景

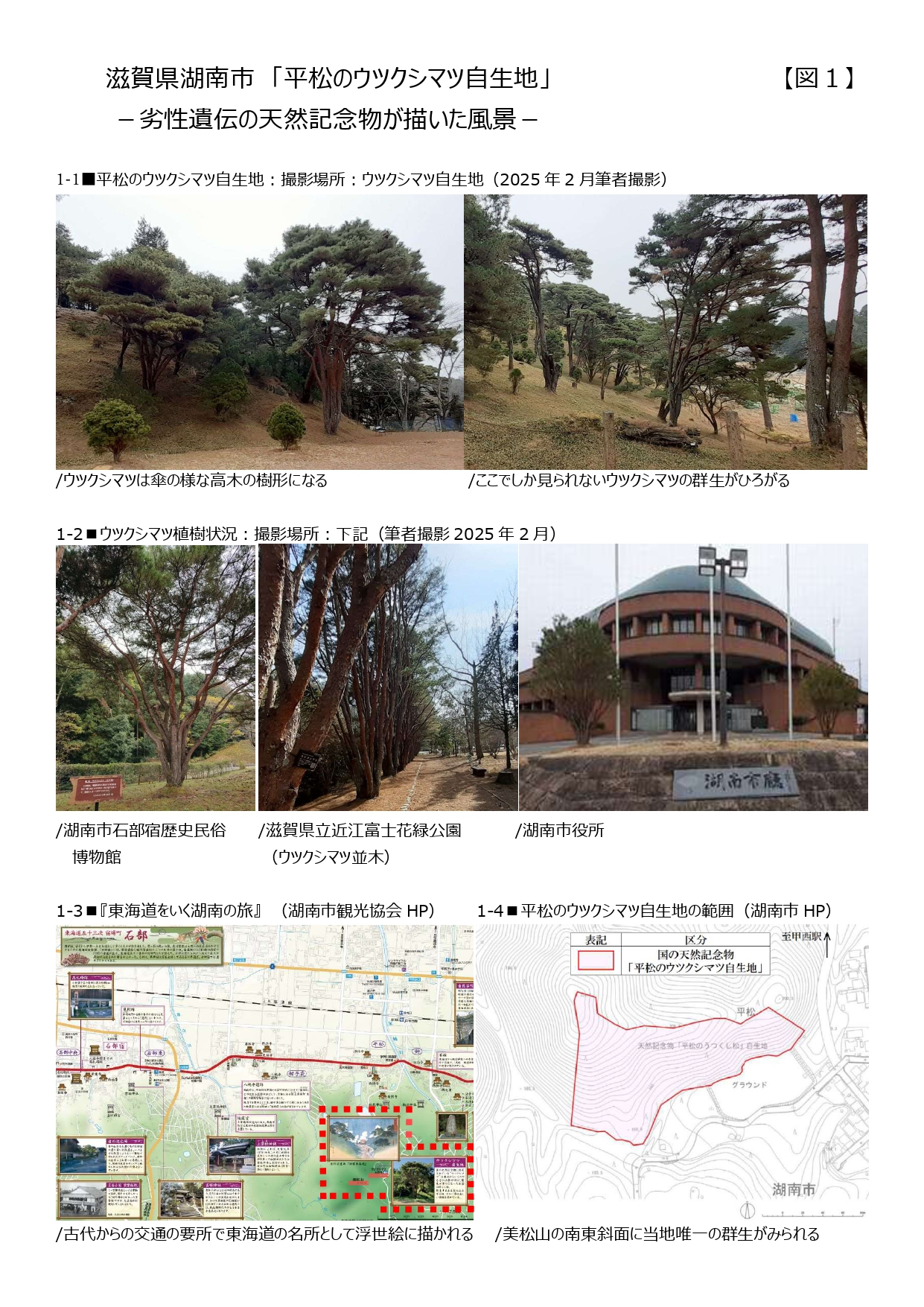

継ぎ獅子が伝わる今治市は、旧今治市および越智郡11町村が平成17年1月16日に合併し誕生した市である(3)。愛媛県北東部・瀬戸内のほぼ中央に位置し、高縄半島と芸予諸島にまたがる平野部や山間部、島嶼部からなる変化に富んだ地勢である(4)。

今治市では毎年5月に春祭りが行われ、現在継ぎ獅子をする氏子を主体とした団体は29団体ある(5)。祭礼の演目は各地域の願いや人数などにより組まれ、各々のやり方にばらつきがある。団体同士の交流はあり、情報交換や互いの演技を見るなどの関係性はある。

今治地方の獅子舞と継ぎ獅子の起源についてはいくつかの異なる伝承がある。獅子舞の起源としては、鳥生・明積寺の学信和尚(1722~1789)が三嶋神社の祭礼が貧弱なため、神輿渡御用に獅子頭一頭と付属品を寄進したが芸用に用いられず、悪魔よけの神として祀られていたところ、天保年間(1830~1844)に鳥生村の好造が伊勢で半年間修業し、伊勢神宮の獅子神楽の技を持ち帰った後に使用されるようになったという説がある(6)。また、明治初年に上方で祭事に奉納する獅子舞の演技を修得した髙山重吉が伝えたものが、各地区へ伝播していったという説もあり、「獅子舞発祥ノ地」の記念碑(資料2)が三嶋神社境内にある(6)。他に約300年前松山藩の頃、伊勢から高部地区に太々神楽が来てお祓いをしたのを真似たのがはじまりだという説もある(7)。

継ぎ獅子の起源については、明治期には二継ぎの継獅子があったとされるが、詳細については定かではない(8)。いつ頃から三継ぎ、四継ぎと発展したのかもはっきりしないが、村人が伊勢の太々神楽をヒントに「天にいる神様に、身も心も少しでも近づきたい」、「神様を敬い、一致団結して村を守っていく決意」を表した獅子舞であり、これがさらに「四継ぎ獅子」(資料3)「五継ぎ獅子」(資料1)「六継ぎ獅子」(資料4)となり、氏子たちの信仰心の強さの表現であると説明されている(9)

2. 評価する点

2-1 独自の発展を遂げた継ぎ獅子

継ぎ獅子は大人が土台となり人の肩の上に3~5人を乗せた上で諸芸を披露する祭りの呼び物といえる(2)。全国的にも珍しい継ぎ獅子は、かつては六継ぎまであった(資料5)(10)。高さが5メートルに及ぶこともあるため、バランスを崩す、油断することが怪我に繋がる。人の柱の頂点に立ち芸をするのは、神様からの授かりものである獅子児(ししこ)(8)と呼ばれる5歳から小学校3年生ぐらいの子どもである。継ぎ獅子の技には、土台の大人の体力と高い技術(10)、演者同士の強い信頼関係が必要である。また、大西町九王では海に船を浮かべ演じる船上継ぎ獅子がある(資料5)。

2-2 地域をつなぐ伝承のかたち

江戸時代後期から獅子舞文化が今治地方に広まり、大正期から昭和初期には地域を挙げて継ぎ獅子が奉納されるようになった。昭和19~20(1944~1945)年の間は戦争のため祭りは行われなかった。しかし、昭和21(1946)年には青年団が結成され、継ぎ獅子が復興をとげたのである。昭和24(1949)年には青年団に参加する人が増え、獅子の数も増えた。団体によっては郷土芸能として様々なイベントへ参加し、青年団の活動費となった。だが、青年団は25歳で退団するものであり昭和45(1970)年頃になると団員減少により、年齢を問わず活動ができる保存会へと組織変更することになった(8)。

現在においても生活様式の変化や過疎化等により、団員の確保に悩む団体は多い。各団体の人数は多いところで約40人くらいであり、少ないところは約10人くらいである。獅子児の対象者も少子化により減少し、地域によっては獅子児が上らない年もある。神事では男児が選ばれていたため賛否両論あると思うが、実状を打破するために、男女の区別なく獅子児を選ぶ仕組みに変更されてきている。鳥生獅子連中という団体では早い時期から獅子児に女性を採用し、その子が成長し太鼓を叩くなど地域芸能の継承において先進的な取り組みがされている(11)。また、樋口獅子舞保存会では小さい頃から関われるよう、獅子児の年齢を下げ4歳から活動に参加できるようになった。

伝承する人と、受け継ごうとする人の愛と熱意と誇りが、伝承形態を柔軟に改革し、間口を緩めることへと繋がったのである。

3.同様の他の事例から特筆されるもの

今治市の隣にある西条市の西条祭りではだんじり(楽車・屋台)が市内を巡行し、最終日には賀茂川での川入りのかきくらべが行われる(12)。だんじりは三階・四階建てに高欄をめぐらせ宮殿を乗せた豪華なもので、数十名で引き練り数十台が寄せ合い競う絢爛たるものである(13)。

西条祭りのだんじりと継ぎ獅子を比較すると、両者とも祭りの素材を空間の上部に伸ばそうとする共通点があるものの、神事を後世に残すための素材であるだんじりは「物質」であり、継ぎ獅子は「人」という点で異なる。祭事を後世へと伝承する素材を人に託すということは、物とは方法が違ってくる。物の場合は時間の経過とともに朽ちていくため新調し、一部を修繕しながら継続していくことになる。一方で人の場合は、かつての獅子児が、やがて土台となり、地域の子どもたちが獅子児となるといったように、循環する時間が演目の中に組み込まれている。「天にいる神様に、身も心も少しでも近づきたい」という言葉からも明らかなように、獅子児および土台という氏子の存在そのものが神への捧げものであるといえる。

上述のとおり、今治の継ぎ獅子は伝承することを視覚化したものであり、このような人の繋がりの構図の形成が、最も特筆できる部分であると考えられる。

4.今後の展望について

継ぎ獅子は危険を伴うため、練習なしで祭り当日に参加することはできない芸である。多くの練習時間を必要とするが、その時間の中で人々は信頼関係や技術を高めている。また、地域デザインという視点においては、自治活動や農業活動の中に継獅子団体が組み込まれており、継ぎ獅子の歴史や文化は祭事の時だけでなく、地域の日常的な時間の共有によっても学習されていることが確認される。

現代の人々のライフスタイルは多様化し、時間を共有する事が難しくなってきている。また、過疎化や少子化の進行により、以前に比べると継ぎ獅子の継続も困難になってきている状況ではあるが、地域内の「人」を重要視しながらも、柔軟に対応していく思考がどのように新たな地域デザインを創り出していくのか、今後の動向を細かく注目し続ける必要があるだろう。

5.まとめ

途絶えることなく伝承されている継ぎ獅子は、年齢制限や継承者減少に対する対策として、氏子から青年団、保存会等へ団体を柔軟に変化させ、少子化対策として入り口を広げてきた。地域にデザインされた継ぎ獅子団体は、濃密な結束力で災害時や有事にも助け合える関係を創り出し、地域を救うことへと繋がりうる。

継ぎ獅子は人がいてこその形であり、人の心に刻まれた伝統文化に携わることの誇りや郷土愛の大切さを後世につなげていくために考え抜いた先人たちの循環と継承のデザインなのである。これは、持続可能な伝統文化のあり方の一つであると考える。

参考文献

【註】

(1)財団法人国際科学振興財団著『ソフトウェア主導型/地域住民融和型地域伝統芸能等活用モデル―愛媛県―』財団法人国際科学振興財団、平成5年3月、P30

(2)愛媛県歴史文化博物館編集『愛媛まつり紀行―二十一世紀に伝えたい郷土の祭礼―』愛媛県歴史文化博物館、平成12年7月11日発行、P32

(3)今治市㏋、今治市合併20周年、概要

https://imabari20th.jp/about/(2025年7月22日最終閲覧)

(4)今治市㏋、今治市の概要

https://www.city.imabari.ehime.jp/profile/profile.html(2025年7月21日最終閲覧)

(5)今治市㏋、観光情報、春祭り獅子舞奉納 継ぎ獅子マップ

https://www.city.imabari.ehime.jp/kanko/tsugi/ (2025年7月21日最終閲覧)

(6)大成経凡監修『三嶋・祇園神社 一千百五十年記念誌』三嶋・祇園神社、令和7年3月31日、P12.13.14

(7)廣田秀久編『高部の獅子舞』高部獅子保存会、平成23年3月1日、P69

(8)佐々木好夫編『阿方獅子舞・昭和~平成の歩み』阿方文化連盟 会長 二宮大、平成19年8月吉日、P6

(9)廣田秀久編『高部の獅子舞』高部獅子保存会、平成23年3月1日、まえがき

(10)稲村行真著『ニッポン獅子舞紀行』株式会社青弓社、2024年7月25日、P186

(11)大成経凡監修『三嶋・祇園神社 一千百五十年記念誌』三嶋・祇園神社、令和7年3月31日、P17

(12)愛媛の祭り(平成11年度地域文化調査報告書)、愛媛生涯学習センター、H12年3月、P108.109

(13)愛媛県教育委員会文化財保護課 『愛媛県の民族芸能―愛媛県民族芸能緊急調査報告書―』愛媛県教育委員会、H11年3月31日、P20

【参考文献】

・稲村行真著『ニッポン獅子舞紀行』株式会社青弓社、2024年7月25日発行

・愛媛県教育委員会文化財保護課 『愛媛県の民族芸能―愛媛県民族芸能緊急調査報告書―』愛媛県教育委員会、H11年3月31日発行

・愛媛生涯学習センター『愛媛の祭り(平成11年度地域文化調査報告書)』愛媛生涯学習センター、H12年3月発行

・愛媛県歴史文化博物館編集『愛媛まつり紀行―二十一世紀に伝えたい郷土の祭礼―』愛媛県歴史文化博物館、平成12年7月11日発行

・大成経凡監修『三嶋・祇園神社 一千百五十年記念誌』三嶋・祇園神社、令和7年3月31日発行

・財団法人国際科学振興財団著『ソフトウェア主導型/地域住民融和型地域伝統芸能等活用モデル―愛媛県―』財団法人国際科学振興財団、平成5年3月発行

・佐々木好夫『阿方獅子舞・昭和~平成の歩み』阿方文化連盟 会長 二宮大、平成19年8月吉日発行

・廣田秀久編『高部の獅子舞』高部獅子保存会、平成23年3月1日発行

・https://imabari20th.jp/about/ 今治市㏋、今治市合併20周年、概要2025年7月22日最終閲覧

・https://www.city.imabari.ehime.jp/profile/profile.html 今治市㏋、今治市の概要 2025年7月21日最終閲覧

・https://www.city.imabari.ehime.jp/kanko/tsugi/ 今治市㏋、観光情報、春祭り獅子舞奉納 継ぎ獅子マップ 2025年7月21日最終閲覧

【聞き取り調査】

・R6年10月20日 元神宮獅子舞保存会 大澤達也氏

・R6年11月7日 元宮脇獅子保存会 阿部浩一氏

・R6年11月10日 野間獅子連中 会長 大澤貴久氏

・R6年11月10日・12日、R7年7月23日 樋口獅子保存会 会長 森達也氏

・R6年11月24日 元宮脇獅子保存会 河野正文氏

・R7年5月22日 元九王獅子連 鴨崎広喜氏