墨絵の表現

■序

本稿では水墨画、筆墨、文人画、院体画、唐絵大和絵、禅画など様々な呼び方、名称、概念を持つ絵画表現技法を墨を用いた絵と云う意味で「墨絵」と統一する。

これらの名称や概念は、誰かが煤と膠を用いて墨を作り、石や瓦で硯を作り、紙を記録や連絡に用いていた、それらの歴史や文化と深く結合しているからである。

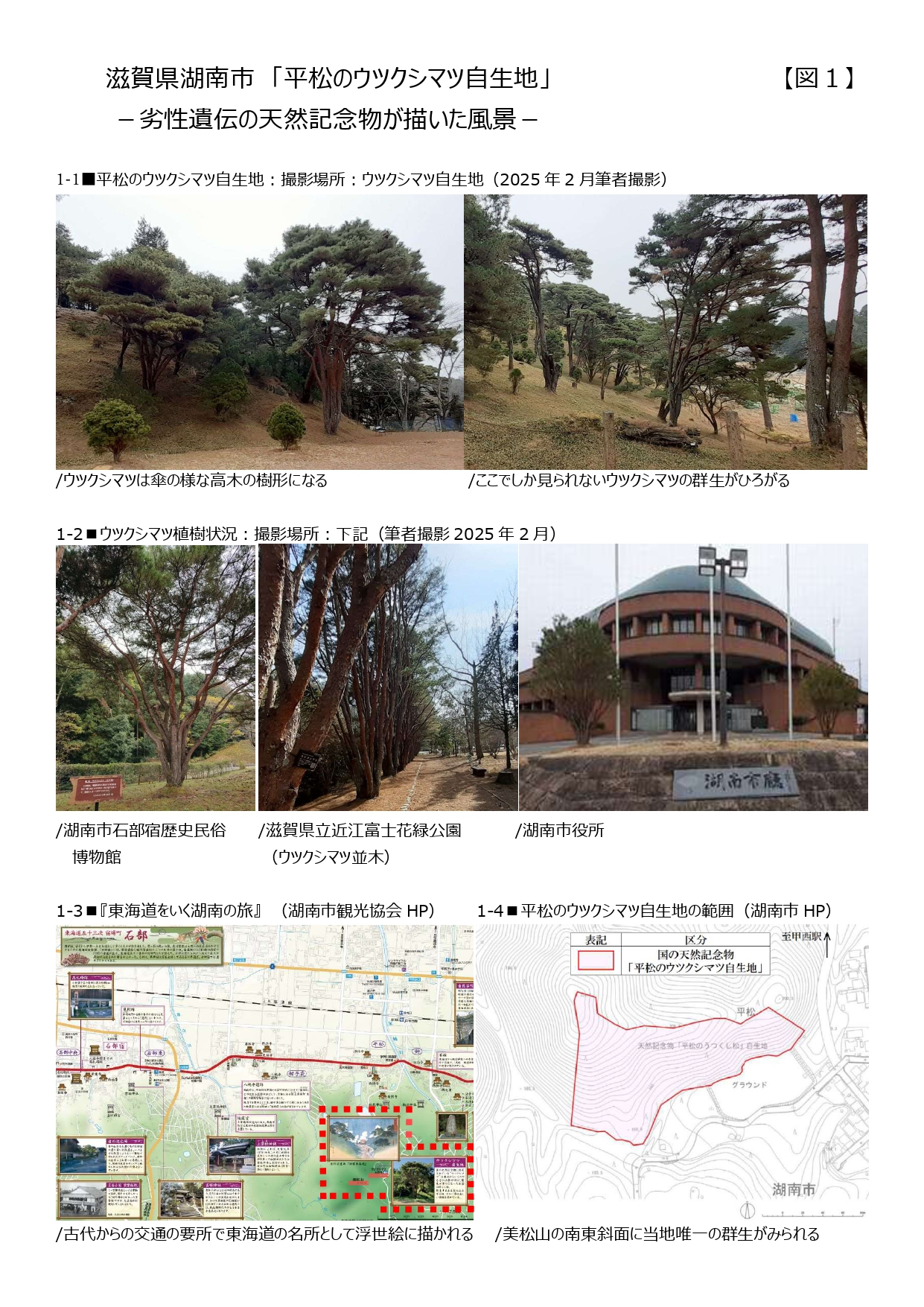

筆者の経歴は二十歳のころに同郷の墨絵画家に師事、その後免許皆伝を受け、2021年に休塾したが、後日生徒複数から筆者が独立したと祝いの言葉があったため、独りの画家として本稿を書く。

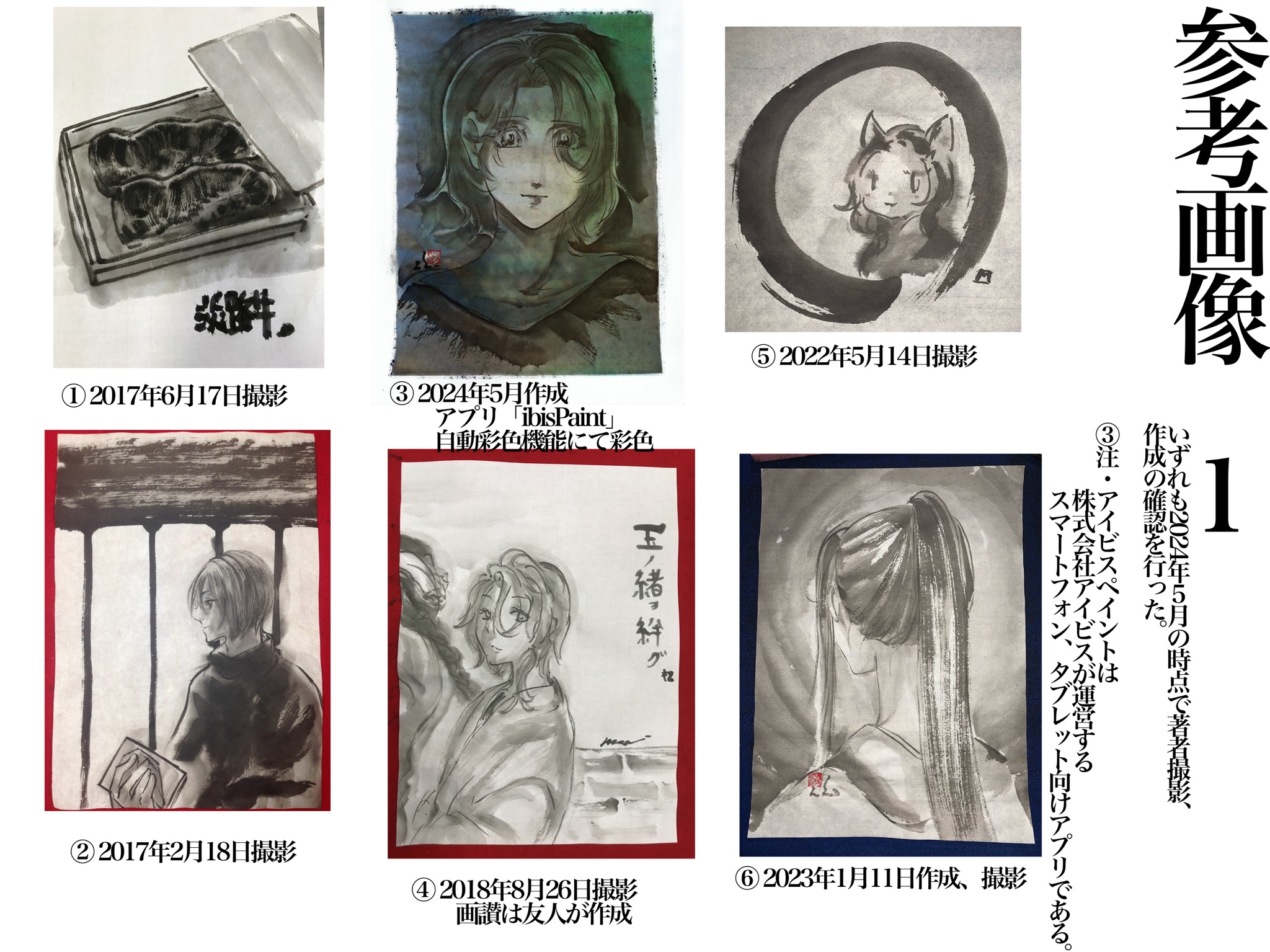

参考画像が数点あるが、あくまで筆で描いた線、筆と墨と水を用いて和紙に描いた色などの参考のためであり、画風の趣向やデッサンの可否を問うものではない。

■文房具

墨絵を描くためには何が必要であろうか。雑巾と筆と墨と硯と水、一畳ほどの空間である。下敷きには手芸用のフェルトでも充分の効果はえられる。文鎮も同様である。

小学生用の書道道具と絵具セットで道具は充分に揃うため、書用の墨汁ボトルを用いることも可能だが、調墨の際や色の好みなどに難色が生じる場合がある。

固形の墨を硯にすりおろし、筆に付着させ紙に書きつける。この際に硯の中の色を均等な色にしたり絵皿で墨色を確認するのである。そして雑巾で筆を包むように撫で、筆先を整える。現代の毛筆は動物の体毛を使用して作られているが、この調筆を行うことで、毛筆でも竹筆や鉄筆にような線を描くことができ、亀甲文字から始まる様々な書体を描くことが出来るのである。

そして限界まで水分を調整した結果、参考画像2のように水に触れると即座に砕ける性質を持つトイレットペーパーにも描くことが可能である。

■墨分五彩

モデルのアンミカ氏が「白って200色あんねん」と発言しネット上で話題となったが、黒を主体とした墨にも同じことがいえる。参考画像1の①では牛肉の断面を描いているが、赤い肉と白のサシ、木箱とその影が確認できる。参考画像1の②では画面上部と人物の衣類が同じ色ではないことが確認でき、これらは筆に含ませる墨量や水量、薄墨を重ねて濃度をコントロールする。

現存する歴史上の墨絵は、墨と水を混ぜた薄墨や、墨の分量をほぼゼロにした水筆で画面を作る技法が数々存在する。色を塗る、染める筆遣いを発明したのは八世紀ごろの呉道元であったと『水墨画入門』の著者島尾新は述べている。それまでは線によって形を描くものであった絵画に、空気の流れや髪の流れを描き込むようになったのではないかと『歴代名画記』の顧愷之の評から読み取れる。またこれらの空気の流れなどを描いたものを「余白の美」と呼称する場合がある。

墨絵はモノクロの世界であると多く聞く。確かに様々な色の黒を用いた表現であると考えるとその説は納得出来るものである。しかしながら肉眼で見えない空気の流れを描く、現実にはない髪の毛の流れ方を描く、これらの表現に於いては墨絵の世界が基礎を作っていたと考察は出来る。

筆者の墨絵を描く様子を動画サイトに投稿したところ、「線を描いて塗って影を入れる様子が漫画の表現と似ている」とコメントが貰えた。これは筆者でも予想外ながら腑に落ちたコメントであった。筆者の所属した画塾CATスタジオでは様々な絵師がいたが、とくに薄墨での染め方に対して躓きを覚える生徒は多かったように見受けられたのである。躓いた生徒の共通点は、西洋画の技法を学んでおり、フルカラーの絵画に慣れていた、という点である。そして漫画という文化に触れていない者ばかりであった。漫画は黒の主線とスクリーントーンで構成されており、スクリーントーンという薄墨を使用したことが無い世代は薄墨の使用感が鈍麻になるという現象の確認であった。

赤や青や黄色といった色彩は使用しないのか否かについては、使用するときは使用する、しないときはしない、これが最適な回答と思われる。ホルベイン社の「ケーキ・カラー」など、膠で解き美しい彩色が可能である。しかしその色のために墨絵を描く墨絵師は存在するかの疑問がある。つまり墨彩画や彩墨画はそれらの色彩と共に生きるために発明されたものではないかと解釈出来る。近代では武者小路実篤の墨彩画など解り易いだろう。

筆者の墨絵を水彩画風加工アプリ「Ibis paint」のAIによる着彩機能「自動色塗り」加工したものが参考画像1の③であるが、筆者の好みに加工されたものは皆無であった。

■墨と生活するということ

「書画同源」には様々な解釈が存在するが、筆者が声高に主張したい解釈として、「書と画は同じ方法で描かれている」という解釈である。

参考画像1の④は友人との共作である。友人は義務教育で書写をやったきりと述べていた。文房具の項で述べた調筆を覚えてもらい、画賛を入れてもらうに至った。書としては遠慮が大きいが、筆者と友人の間柄を表現した綺麗な画賛である。

書写は国語分野の一つである。毛筆で文字を画く際の姿勢やデザインを学ぶ科目であるように考えられる。毛筆を使用した授業ではあるが、毛筆を使用して絵を描くことや筆先を雑巾などで整えて別のフォントを学ぶことは指導要領の年間30時間では足りない。筆者は図画工作の水墨画の指導について小学校教諭に相談を受けたが、没骨法しか指導する時間が取れないという結論に達した。

没骨法とは筆の腹を使用した筆法で、参考画像1の④の背景の石塀、⑥の背景などの滑らかな染め方が可能である。しかし美しく染めることは可能の技法ではあるが、そのなかに線を描くことは殆ど含まれない。例えば林檎を描くとして、赤い果実を描くことは可能である。しかし林檎の果実の輪郭は描くことが出来ない。日本の浮世絵などに特徴的な輪郭線は、現代のコミックにはじめモノのアウトラインを概念とした線と考えられる。日本の絵画と云えば輪郭線の描かれた絵であると考えるものも少なくないはずである。

この輪郭線がどのように誕生したから定かでないが、線を描いて薄墨で染めるという工筆人物画の技法の面白さこそ墨絵にあると考える。墨絵の線を描くことが出来ないまま墨絵を学習しても、その独特な筆法は習得出来る機会は極端に減っている。

墨絵の筆法は主に直筆と側筆である。筆を紙に対して垂直に運ぶものを直筆といい、直筆技法を学ぶことで、紙のみならず皿の絵付や面の化粧が可能になる。紙に対して角度をつけた筆を運ぶものを側筆というが、現在の書写の筆法は側筆が中心であり、硬筆の場合は紙に対して45度の角度で運筆せよと明記されていることがあるほど大多数の筆法は側筆に偏っている。

筆に墨を含ませる際は、毛細管現象が生じるため、筆の深くまで入り込む。直筆と側筆の場合は紙に接る面積のためか正確なところは不明であるが、側筆より直筆のほうがあとから強く発色する。線を描くためにこれ以上ない良質な線の描き方は、書写という科目と一般的な墨絵というものの正体不明さも手伝って殆ど習得されず廃れる可能性がある。

また『水墨画入門』では墨液がどのように紙に浸透しているのかを解説している。宮坂和雄の『墨の話』や為近磨巨登の『墨と硯と紙の話』では、紙の繊維に絡みついて染みこんだ墨汁の顕微鏡撮影を閲覧することが出来る。但し硯の条件や墨の条件など不揃いの要素が多いため、科学的とするには少々懸念がある。植村和堂の『筆・墨・硯・紙』では寺田寅彦が「膠の皮膜に包まれた炭素粒子が帯電する」ことをはじめ、電気、水、炭素という観点から研究しており、新島茂は墨汁が膠とどのように凝集していくかを実験しているとの記載がある。

墨という画材が発明されて随分の歳月が経つが、墨を科学的に分析するという研究は今後の展望が明るいはずである。特に墨汁が付着した子供の衣類などに悩む親には有用なものであると願っている。

筆者の墨絵を水彩画風加工アプリ「Ibis paint」のAIによる着彩機能「自動色塗り」加工したものが参考画像1の③であるが、筆者の好みに加工されたものは皆無であった。

■墨絵のこれから

参考画像1の⑤と⑥は筆者が「作品」として発表したものである。⑤は小さなマスコットを大きく丸で囲んだもので、類似の構図としては松村月渓の『蕪村の肖像』などはこの構図になる。⑥は一般的な肖像画のように主役を中央に置いた。先述したが筆は動物の毛で作られるため、動物の毛皮や人間の毛髪などを描くと何とも言えない艶が出るように感ずる。

このように何か新しい発明をしてみようと考えたとしても、だいたいのことは先人が描いている。海も山も川も獣も人物も、墨絵はすべてが描いてある。新たに画題を見つけることが至難の業である。

翻って墨絵という画材や技法は、これからもこれからも、墨絵でこの世に描けぬものは存在しないと歴史的に証明し続ける文化である。

参考文献

参考文献

島尾新『水墨画入門』2019.12.20 岩波書店

久野健・辻惟雄・永井信一『美術史〈日本〉』昭和45.1.15 東京堂出版

植村和堂『筆・墨・硯・紙』1977.6.1 理工学社

『水墨画用語ハンドブック』監修:伊藤昌・久山一枝・塩澤玉聖・沈和年・根岸嘉一郎・藤崎千雲・松井陽水 2021.1.20 日貿出版社